Людмила Доморощенова

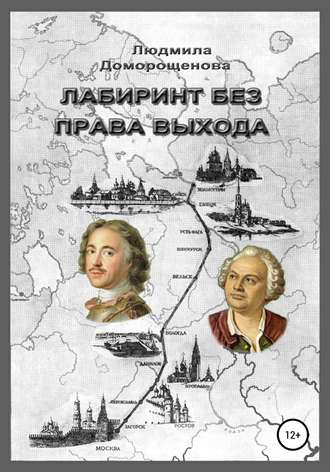

Лабиринт без права выхода. Книга 1. Загадки Ломоносова

Попытка дешифровки письма

Уже первая фраза обращает на себя внимание своей необычностью. Даже если люди давно и близко знакомы, в начале своих посланий друг другу они обычно оговаривают причину их написания в конкретном случае: соскучился, накопилось много новостей, что-то вспомнил, выполняю обещание и т.д. Если переписка носит эпизодический характер, человек напоминает о себе: обращается к вам ваш ученик, случайный знакомый, прихожанин… по такому-то вопросу. Ломоносов же начинает это своё послание без всяких объяснений: «Хотя я не имел чести вашему преосвященству служить персонально, но однако те благодеяния, которые ваше преосвященство покойному отцу моему показывать изволили, понуждают меня, чтоб я хотя письменно вашему преосвященству нижайший мой поклон отдал».

Как бы вы поняли всё это на месте Варсонофия, если бы не были знакомы с автором письма? А если бы были знакомы, то, наверняка, озаботились бы мыслью: не приключилось ли с человеком чего нехорошего, раз он через столько лет «хвосты подчищать» начал, раздавая поклоны неизвестно за что?

Но, может, у Михаила Васильевича был такой стиль обращения к адресатам своих писем? Нет, если посмотреть его переписку, можно увидеть, что в начале каждого своего послания учёный чётко объясняет причину, заставившую его взяться за перо. Вот прошение на имя императрицы об увольнении от службы: «Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая. Бьет челом коллежский советник Михайло Васильев сын Ломоносов, а в чем мое прошение, тому следуют пункты…». А вот письмо Г.Н. Теплову от 30 января 1761 года: «Неоднократно писал я к его сиятельству и к вашему высокородию от истинного усердия к расширению наук в отечестве… Однако…». И в других письмах разным адресатам так же: «Причиной столь длительного перерыва в нашей переписке было сперва то обстоятельство, которое заставило…», «Полученное от вашего превосходительства милостивое письмо с радостию прочитал и уведал…», «Получив от вашего превосходительства милостивый свыше моих заслуг в прочем на мое письмо ответ, только о том сожалею, что…» и так далее.

Кроме того, создаётся впечатление, что первое предложение рассматриваемого нами письма построено по типу «в огороде бузина…». Ведь неслужение архиепископу персонально, и желание поблагодарить его за какие-то благодеяния (добрые дела, помощь), оказанные отцу, – совершенно не связанные между собой обстоятельства. При обычном прочтении первая часть этого предложения выглядит излишней, тем более что не может быть искренней благодарность через оговорку «хотя».

Ещё вопрос: за какой помощью мог обратиться к новопоставленному архиепископу (то есть никонианину) Василий Дорофеевич – человек, воспитанный, как мы уже говорили, в крайнем староверии? Или речь идёт о другом отце – Петре I, который, в контексте нашего исследования, является настоящим родителем Ломоносова? Ему Варсонофий действительно помог в организации духовного началия на создаваемом царём русском военном флоте, что было очень значимо на тот момент.

Если Михаил Васильевич имел в виду отца-крестьянина, то следовало бы, вероятно, напомнить архиерею, о каком именно человеке идёт речь и какое благодеяние ему было оказано много лет назад. Ведь даже если бы Варсонофий имел выдающуюся память, он, как истинный христианин, должен был забыть о своём благодеянии тотчас же, как только его совершил. Но если речь шла об отце-царе и Варсонофию было известно, что Михайло Ломоносов с Курострова – царский сын (например, из бумаг внезапно ушедшего из жизни предшественника Варнавы или на исповеди от «всё знающих» прихожан, недаром же до наших дней сохранились об этом предания), то, конечно, тут можно было обойтись и без «вступлений».

Однако тогда текст письма Ломоносова должен быть, по понятным причинам, иносказательным. При этом самым трудным для понимания, на мой взгляд, является первое предложение. Я его «перевела» так: «Хотя вы, ваше преосвященство, – православный архиерей, а я воспитывался староверами и по этой причине не мог быть прихожанином возглавляемой вами церкви, участвовать в её духовной и общественной жизни и деятельности, мы не чужие друг другу люди, так как вы лично служили моему покойному отцу, за что я вам благодарен. Теперь и я понужден просить вас и, надеюсь, вы исполните мою просьбу».

Суть этой просьбы надо искать, видимо, в следующем предложении. Прочитаем его внимательно ещё раз: «Приятное воспоминание моего отечества никогда не проходит без представления особы вашего преосвященства, яко архипастыря оных словесных овец, между которыми я имею некоторых одной крови». При обычном прочтении можно подумать, что Ломоносов здесь просто вспоминает свою малую родину, свою родню, земляков, их архиерея.

Но дело в том, что к этому времени, кроме не признанной их как бы общим отцом Василием Марии, бывшей ещё подростком, родственников у него, как бы крестьянского сына, на родине уже не осталось. Василий, а также Лука, Матрёна, Пелагея, все их сыновья, а, возможно, и дочери уже умерли, о других Ломоносовых сведений нет. Но если рассматривать его как сына Петра I, то да, были,– заключённые в архиерейском доме дети его двоюродной племянницы Анны Леопольдовны (сама она к тому времени уже умерла). Они содержались здесь строго секретно, но по причинам, уже рассмотренным нами выше, Ломоносову было известно, что они находятся на его малой родине. Поэтому их судьба и, прежде всего, судьба внучатого племянника, свергнутого императора Иоанна Антоновича, не могла не волновать Михаила Васильевича. Ведь ещё совсем недавно он приветствовал его своей одой, «которую в торжественный праздник высокого рождения всепресветлейшего державнейшего великого государя Иоанна Третиего, императора и самодержца всероссийского, 1741 года августа 12 дня веселящаяся Россия произносит».

В рассматриваемом предложении обращает на себя особое внимание ныне устаревшее слово «оных». В данном контексте оно может пониматься так: я вспоминаю вас как архипастыря тех словесных овец, среди которых имею кровных родственников. Однако чаще всего это слово употреблялось при указании на уже упомянутый предмет и соответствовало по значению словам: выше- или ранее упомянутый, выше- или ранее названный. Но выше в письме ни о каких «овцах» не говорится, значит, речь о них была когда-то ранее и, скорее всего,– при личной встрече. То есть Ломоносов явно намекает здесь на какие-то известные только им и уже обсуждённые обстоятельства.

Возможно, такая встреча и разговор на опасную тему были инициированы самим архиепископом, искавшим после выселения из архиерейского дома заступничества в столице у сильных мира сего для себя и тех несчастных людей, которых заперли в его доме. И если архиепископ знал, кто есть на самом деле академик Ломоносов, то среди тех, к кому он обращался, Михаил Васильевич обязательно должен быть.

В своём письме Ломоносов говорит, что представляет (вспоминает) Варсонофия как архипастыря «словесных [наделённых даром речи] овец», то есть кротких, послушных архиепископу прихожан. Но Варсонофий занял этот пост через десять лет после «побега» Ломоносова в Москву, и поэтому Михаил Васильевич не мог вспоминать его в этой роли. Тогда о чём идёт речь?

Во время своего исследования я достаточно внимательно познакомилась с творчеством М.В. Ломоносова (ранее знала только расхожие цитатные отрывки) и обратила внимание на то, как часто он использовал в своих произведениях приём аллюзии, отсылая читателей к библейским сказаниям, трудам выдающихся отцов церкви, мифам.

В «архипастыре словесных овец» мне тоже увиделась аллюзия. И недаром: оказывается, именно так верующие называют святителя Спиридона Тримифунтского – чудотворца, жившего в конце III века на острове Кипр. День его памяти ныне празднуется Православной церковью 25 декабря, а по старому стилю – 12 декабря. И если учёный и архиепископ ранее действительно заинтересованно и откровенно обсуждали тему секретных холмогорских узников, то Варсонофий должен был знать, что именно 12 декабря 1741 года Брауншвейгское семейство выслали из столицы и начался их жертвенный «путь на Голгофу». Получается, что этот отчётливый намёк на известную в истории церкви дату иносказательно оформляет главный секрет письма: речь идёт о свергнутом младенце-императоре и членах его семьи.

Вы думаете, что это не так? Что Ломоносов действительно видел своих почти поголовно сочувствующих расколу земляков в образе «словесных овец», ведомых никонианским архипастырем Варсонофием? Если бы он вкладывал в письмо этот смысл, то, скорее, написал бы: заблудших овец, каковыми раскольники и сочувствующие им являлись тогда в глазах православной церкви.

Нет, похоже, не о них он здесь говорит, а о настоящих жертвенных овцах – Брауншвейгском семействе, запертом в архиерейском доме в Холмогорах. Овца, являвшаяся жертвенным животным у древнееврейского народа, во все времена символизирует собой покорность, кротость и смирение перед судьбой, перед Богом. Именно эти качества проявила в беде правительница Анна Леопольдовна, по нашей версии,– родственница Ломоносова по крови. Её «заклание» уже произошло: весной 1746 года бывшая правительница умерла, оставив малолетних детей на беспомощного мужа.

Известно, что правительство сделало официальное извещение о смерти Анны Леопольдовны, в котором она была названа лишь «благоверною принцессою Анною Брауншвейг-Люнебургской». Извещение могло быть опубликовано в единственной в то время в России газете «Ведомости», которая выходила порой всего несколько раз в год мизерным тиражом от 30 (1724 г.) экземпляров до тысячи. Поэтому, скорее всего, информация о кончине правительницы была дана в календаре «Месяцеслов исторический» – самом массовом (до 10 тысяч экземпляров) издании того времени, выходившем ежегодно под эгидой Академии наук. Календарь на 1747 год (известно, что Ломоносов принимал участие в подготовке его к печати) вышел в декабре 1746 года. А Михаил Васильевич писал своё письмо в ноябре того же года (описка в дате отправки письма была, вероятнее всего, намеренной, чтобы запутать возможных перлюстраторов); временной разрыв между этими событиями и составляет две-три недели, на которые есть намёк в письме.

Как родственник Анны Леопольдовны и как человек, невольно причастный к заточению её и всего Брауншвейгского семейства именно в Холмогорах, Ломоносов, вычитывая текст статьи о кончине Анны Леопольдовны во время подготовки календаря к печати, захотел, наверное, узнать причину несчастья, а также любые другие сведения о её семье, о возможности хоть как-то помочь несчастным «овцам». Предполагая, что именно архиепископ должен был исповедовать бывшую правительницу России перед смертью, Ломоносов и обратился к нему, который мог обладать интересующей его информацией.

Михаил Васильевич, видимо, даже подумать не мог, что Архангелогородский и Холмогорский архиепископ Варсонофий не только не исповедовал секретную узницу, но и никогда не был допущен за высокий забор, которым окружили теперь его бывшую резиденцию. Там, за забором, вместе с обслугой безвыходно жил на положении того же узника и исправлял службу Божию иеромонах Иларион Попов, который допускался до «известных особ» только в исключительных случаях и то по разрешению императрицы Елизаветы Петровны. Так, когда Иоанн серьёзно заболел оспой и корью одновременно, Елизавета Петровна на запрос коменданта, можно ли допустить к мальчику врача, ответила, что допустить можно только монаха и только в последний час.

В последний же час жизни Анны Леопольдовны, 7 марта 1746 года, монах был допущен и к бывшей правительнице. При этом у него была отобрана подписка: «.призван был я к незнакомой особе для отправления родительских молитв. и ни с кем об оном мне не говорить под опасением отнятия чести и лишения живота» (и это при том, что смертная казнь при Елизавете Петровне, вроде бы, не применялась). Этого не знали тогда ни Варсонофий, ни Ломоносов.

Но Варсонофий был единственным, с кем Ломоносов мог говорить на эту тему, поскольку, как мы предположили, исходя из рассматриваемого нами письма, преосвященный два года назад, когда был изгнан из Архиерейского дома, приезжал в Петербург за помощью. Варсонофий не понимал причины случившегося, не знал, надолго ли заняли привезённые люди его обитель, и сможет ли он когда-нибудь вернуться туда. Но даже в Синоде с ним отказывались говорить по этому поводу, ссылаясь на то, что ничего о том не ведают. И тогда он вспомнил холмогорские байки о том, что одна из местных девиц родила от царя Петра сына; сейчас он большой человек, кровный брат самой императрицы.

Варсонофий нашёл в столице земляка своих прихожан и тот не выгнал его, когда гость сказал, кто он и зачем пришёл. Преосвященный оказался первым и, наверное, единственным в жизни Ломоносова человеком «со стороны», который назвал его сыном Петра Великого, и это открыло не только двери дома, но и сердце, душу Михайлы. Ведь во всём Петербурге не было ни одного священника, которому он мог бы исповедаться, ни одного человека, с кем мог поговорить о тайне своего рождения, рассказать о том, как его мучает грех его родителей, который он воспринимает порой как и свой грех тоже, о матери, которую любит, несмотря ни на что, об отце которого боготворит, хотя ни её, ни его давно уже нет на этом свете.

Они проговорили весь день, полностью открывшись друг другу, и расстались как друзья. Ломоносов облегчил душу, Варсонофий получил ответы на свои вопросы. Вернувшись в Холмогоры, он, как мы уже говорили, завёл новый дом, занялся строительством новых церквей и почти забыл о своей опасной поездке в Петербург. И вдруг это письмо, которое нам кажется странным. Но он всё понял.

Мог ли Ломоносов открыто доверить свои вопросы бумаге? Однозначно – нет, потому что даже произносить имена брауншвейгцев было нельзя. Тем более не мог он задать Варсонофию интересующие его вопросы после недавних похорон Анны Леопольдовны, тело которой не скоро привезли в столицу из далёких Холмогор. Этот интерес «по свежим следам» мог быть правильно истолкован, что вызвало бы предсказуемые последствия. А для письма (даже зашифрованного) нужен был достаточно серьёзный информационный повод, и лучше не один, чтобы адресат (и только он!) мог увязать различные события и даты в единое целое и понять, чего от него хотят. Такой повод («В знак моего к вашему преосвященству усердия имею прислать книжицу моих трудов»), подкреплённый аллюзией, различными подсказками и намёками на одни им известные обстоятельства, как видим, был найден.

И всё-таки опасение быть разоблачённым, вероятно, оставалось. Не случайно автор письма в заключение уводит внимание возможных перлюстраторов в сторону: «Я бы весьма желал купно сообщить и календарь на будущий год, однако оный ещё в две недели и больше готов не будет. А как оный только напечатается, то неотменно имею честь послать к вашему преосвященству на первой почте».

Может быть, кому-то представленная здесь история с письмом академика Ломоносова архиепископу Варсонофию покажется излишне конспирологизированной, но вот что в 1748 году писал своему королю Фридриху Великому прусский посол в России фон Финкенштейн в своём «Общем отчете о русском дворе»: «.есть у него [свергнутого императора Иоанна Антоновича] сторонники даже среди тех, кто ближе всех к Императрице стоят; что большая часть нации ему привержена и довольно этого всего, по мнению моему, чтобы рано или поздно свершился здесь в его пользу переворот или хотя бы попытка оного».

Этого очень боялись одни, вынашивали в своих мечтах другие, надеялись на милосердие Божие третьи. И всё это было на полном серьёзе.

«Дело» Варсонофия

Можем ли мы (вместе с архиепископом) получить ещё какую-то информацию из заключительной части письма Ломоносова? Да, и более того, думаю, здесь-то и сосредоточен основной её объём. Итак, ранее мы поняли, что Ломоносов интересуется некими «словесными овцами», родными ему по крови; кем именно – зашифровано в цифрах последних строк. Первая подсказка предметная – это книга, вышедшая в свет в 1746 году (год смерти Анны Леопольдовны); вторая – упоминание календаря на будущий 1747 год (год публикации извещения о смерти Анны Леопольдовны); третья – указание о выходе календаря в свет «через две недели и больше» (через две с половиной недели после отправки письма от 19 ноября, то есть 7 декабря – день рождения Анны Леопольдовны, которой исполнилось бы 28 лет.) И самое последнее расшифрованное нами предложение – это просьба неотменно и как можно скорее («на первой почте») сообщить, что письмо получено, понято, и архиепископ согласен сообщить или разузнать подробности смерти Анны.

Есть ещё три обращающих на себя внимание момента. Первый: учебник по физике, тем более – экспериментальной, архиепископу, конечно же, не был нужен. Кроме указателя года смерти Анны Леопольдовны он выполнял здесь, по-видимому, роль «контейнера» для письма, так как книгу труднее распаковать, распаковав, найти письмо, выполненное в виде маленькой сопроводительной записки, а найдя, понять, что оно-то здесь и является главным, и расшифровать его.

Второй момент: если бы присланная Варсонофию книга действительно была подарком за некие благодеяния, оказанные отцу автора письма чуть ли не десять лет назад, в придачу к которому желали бы «купно сообщить [приобщить] и календарь», то, согласитесь, можно было бы с отправкой и повременить, чтобы отправить через две недели и книгу, и календарь вместе.

И третий момент: отправляя письмо, Ломоносов, как мы уже говорили ранее, и представить себе не мог, что к узникам не допускают даже архиепископа. Очевидно, он полагал, что просьба его хоть и секретная, но не особо сложная для человека такого уровня. Однако этим он поставил Варсонофия в достаточно затруднительное положение, заставив его действовать на запретной территории, что было совершенно недопустимо по условиям «режимной зоны» и чревато очень серьёзными последствиями.

Специально для тех, кто решит, что всё вышесказанное – бред, открою ещё одну «тайну». В Государственном архиве Российской империи (разряд VI, уголовные дела по государственным преступлениям) хранятся материалы «Холмогорской секретной комиссии» и другие документы, относящиеся к Анне Леопольдовне, Ивану Антоновичу, другим членам Брауншвейгской фамилии и близким к ним лицам, в том числе «Дело архангельского архиерея Варсонофия по обвинению в попытке установления контактов с заключёнными».

Документ датирован 1751 годом. Скорее всего, это время завершения дела (но, как увидим ниже, ещё не сдачи в архив). Значит, поймали Варсонофия при попытке (хотя таких попыток могло быть несколько) установить связь со «словесными овцами» именно тогда, в конце 1746 – начале 1747 года. В том, что разбирательство длилось несколько лет, нет ничего удивительного: ведь речь шла не о конкретном преступлении, а только о намерении, а его, попробуй, докажи. Видимо, Варсонофий сумел отговориться (или откупиться), раз делу не дали «ход».

Но если мы не правы, то скажите, зачем ему это было надо – устанавливать какие-то контакты с заключёнными? И зачем ему это надо было именно в данное время? И зачем всё это надо было Ломоносову, если он не имел никакого отношения к Брауншвейгскому семейству? Зачем он вообще писал Варсонофию то странное, а вернее – намеренно, как мы видим, запутанное письмо?

«Реэстр, что в Санкт-Петербурге поднесть»

Существует ещё один документ, также говорящий о странных отношениях Варсонофия и Ломоносова. Он был найден через полтора века после этих событий известным архангельским историком, археографом и палеографом, членом-корреспондентом АН СССР с 1928 года И.М. Сибирцевым в черновых бумагах Варсонофия, которые поступили в 1759 году, после смерти архиепископа, в Архангельское епархиальное древлехранилище из архива Холмогорского собора. Называется документ «Реэстр, что в Санкт-Петербурге поднесть»; составлен с собственноручными поправками Варсонофия. По этому «реэстру» кто-то из близких архиепископу холмогорцев, имеющих постоянную связь с Петербургом, должен был передать в столице семи нужным Варсонофию людям различные «подношения» в виде деликатесов.

Пятеро из этого списка были чиновниками Синода. Так, синодальному обер-прокурору А.И. Львову, фамилия которого стояла в «реэстре» первой, предназначались: «четверть стяга говяжья» (очищенная мясная туша без головы и ног) весом 5 пудов 15 фунтов (82 кг), двадцать языков копчёных, одна свежая сёмга в полупуда, пять сёмог копчёных, три сёмги просольных – две по 35, одна в 36 фунтов (по 15-16 килограммов каждая).

Если кто-то подумает, что обер-прокурор был на официальном «кормлении» у Архангельской епархии, то будет неправ. Уже тогда это называлось взяткой, вскрывалось и осуждалось. Недаром Афанасий Иванович Львов оставил о себе память в истории как взяточник, мало влиявший на работу Синода и не пользовавшийся расположением императрицы. Назначенный в 1753 году, уже через четыре года он был снят с высокой должности по ходатайству членов Синода.

Должность обер-прокурора была введена Петром I в 1722 году, в ходе церковной реформы, для наблюдения за исполнением государственных законов по Духовному ведомству и контроля за своевременным исполнением дел. Поскольку Святейший Синод собирался для заседаний только на летнюю и зимнюю сессии (в промежутках между ними епископы разъезжались по своим епархиям), в основе принимаемых им решений лежали дела не в первоначальном виде и с полной документацией, а в форме их экстракта, отредактированного штатом секретарей синодальной канцелярией, руководимой обер-секретарём.

Именно синодальный обер-секретарь Леванидов стоял вторым в списке «нужных» Варсонофию людей. Ему перепали «часть говяжья стяга из задних, двадцать языков копченых, три семги копченых и две – просольных по 35 фунтов». Яков Герасимович был влиятельнейшим человеком в Синоде, прослужил здесь 16 лет до самой своей смерти в 1756 году.

Среди «одариваемых» Варсонофием синодальных чиновников значились также три секретаря канцелярии. Все люди из рассматриваемого нами списка были обозначены по фамилиям и должностям. И только два человека никак не обозначены: Ломоносов (он в списке, составленном по значимости персоналий, стоит третьим, но без указания имени-отчества) и некто Иосиф Дудин (шестой по списку). Ломоносову отправлялись «передняя часть говядины» и одна копчёная сёмга, Дудину – сёмга просольная в 30 фунтов.

Публикатор этого документа в 1911 году И.М. Сибирцев называет Дудина богатым негоциантом (синоним – торговец; но у этого слова есть ещё одно значение – торговый посредник). Иустин Михайлович высказывает также предположение, что «самый факт чествования Ломоносова показывает, что на родине не теряли из виду знаменитого земляка, и что сам он не забывал своей родины». Спорная мысль, даже если не соглашаться с нашей версией. Что значит «не забывал своей родины» в контексте рассматриваемого документа? Напоминал, что неплохо бы послать ему копчёной сёмужки и говяжьей вырезки?

Кроме того, подношение в данном случае делалось не земляками, а архиепископом, с которым учёного, вроде бы, ничего не должно связывать. Более того, Варсонофий, как мы уже отметили, никак не обозначает этого «Ломоносова». Случись, попадёт «реэстр» в чужие руки, легко отвертеться: мало ли людей с такой фамилией в Петербурге! И относится эта предосторожность только к Ломоносову, что может говорить о том, что их имена всё же что-то связывало, и связь эта – опасная, тайная.

Что же это может быть за тайна? По нашей реконструкции получается, что небогатый и прагматичный Варсонофий щедро отблагодарил за что-то группу тесно связанных между собой людей, и случилось это в период с 1753 года (время назначения Львова на должность обер-прокурора) по 1756 год (время смерти Леванидова). Судя по составу одариваемых канцелярских людей и количеству отправляемых деликатесов, речь может идти о каком-то очень важном для архангельского архиепископа документе, который надо было или «подправить», или «потерять», то есть не дать ему хода.

Как мы помним, комиссия, разбиравшая дело Варсонофия по обвинению в попытке установления контактов с заключёнными, находившимися в бывшем архиерейском доме, не смогла доказать умышленность его действий и не вынесла обвинительного заключения. Но, возможно, было сделано представление Синоду: на основании этого и других серьёзных проступков наказать Варсонофия со всей строгостью по духовному ведомству. А «бригада» Львова по чьей-то просьбе дезавуировала это представление и подготовила для рассмотрения членов Синода дело так, что оно приобрело смысл незначительного происшествия.

Слово за архиепископа перед обер-прокурором как бы невзначай мог замолвить на каком-нибудь светском рауте или званом обеде у своих «покровителей» Ломоносов, который должен был чувствовать вину за то, что втянул Варсонофия в дело, едва не закончившееся для того весьма плачевно. Ясно, что фамилия Ломоносова не могла случайно появиться в этом специфическом «реэстре», где фигурируют люди, связанные, похоже, одним делом, которое, судя по всему, закончилось благополучно.

Доставивший подношения в Петербург и получивший за это свой «подарок» Иосиф Дудин – это скорее всего Осип, один из трёх сыновей Христофора Дудина, у которых юный Ломоносов выпросил свои первые учебники – «врата учения». Осип был резчиком по кости и в начале 1750-х возил изделия свои и других умельцев в Петербург на продажу (то есть был торговым посредником), а с конца 1750 до середины 1770-х годов постоянно жил в Петербурге, работал мастером косторезного цеха. Осип мог доставить подношения в Петербург вместе со своим товаром.

Архангелогородский и Холмогорский архиепископ Варсонофий умер в 1759 году, прожив на свете 65 лет. В конце жизни архиепископ раздал своё небогатое личное имущество нуждающимся «на помин души», а также вложил «в поминовение своей души» в архиерейскую библиотеку книгу «Пращица нижегородского епископа Питирима», напечатанную в Синодальной типографии. После его смерти расходы на погребение, за неимением средств у покойного, были отнесены на счёт архиерейского дома. Похоронен в Преображенском соборе в Холмогорах.

Варсонофий оставил о себе неоднозначную память. История с сохранившимся «непонятным» письмом к нему М.В. Ломоносова, вложенным в серьёзный учебник по экспериментальной физике, полтора века спустя, при подготовке 200-летнего юбилея великого учёного, несколько обелила и подняла в глазах северян образ невоздержанного на слово и дело архиерея. Скорее всего, именно тогда появилась надгробная надпись, в которой Варсонофий охарактеризован как «умножитель наук и школ любитель», каковым вообще-то он, судя по всему, не был…

Ну а что же Ломоносов, интересовался ли он ещё когда-то судьбой холмогорских узников или предпочёл забыть о них во избежание возможных неприятностей? При Елизавете, думается, он таких попыток больше не предпринимал. Первая реальная возможность хоть как-то повлиять на судьбу Брауншвейгского семейства появилась у него с восшествием на престол Петра III.

Этот император, как известно, ликвидировал Тайную канцелярию Елизаветы Петровны, но после его гибели данное учреждение Екатериной II было возрождено при Сенате и названо Тайной экспедицией. Сюда было передано и дело Брауншвейгского семейства. Надзор за ним новая императрица поручила графу Н.И. Панину, сенатору и действительному тайному советнику.

Екатерина не любила Панина, но вынуждена была считаться с его умом, опытом и авторитетом, завоёванным им ещё при дворе Елизаветы Петровны, где он занимал весьма заметное место. Никита Иванович, считают историки, был хорошо знаком с М.В. Ломоносовым.

Панин вступил в должность руководителя Тайной экспедиции в конце 1763 года. Через несколько месяцев им были отправлены в отставку два десятка самых наглых и распущенных нижних чинов «Холмогорской секретной комиссии», состарившихся на этой малодостойной службе. Все они дали подписку о неразглашении сведений об «известных особах», после чего были расселены по захолустным городам страны без права покидать эти места до конца жизни.

А в 1765 году «Холмогорская комиссия» была переведена (не без участия, судя по всему, М.В. Ломоносова) в подчинение архангельского губернатора генерала-поручика Е.А. Головцына. Того самого, о котором Ломоносов писал в том же году сестре Марии: «Я часто видаюсь здесь с вашим губернатором и просил его по старой своей дружбе, чтобы вас не оставил…». Не часто Михаил Васильевич называл кого-то своим другом, потому познакомимся с этим человеком поближе.