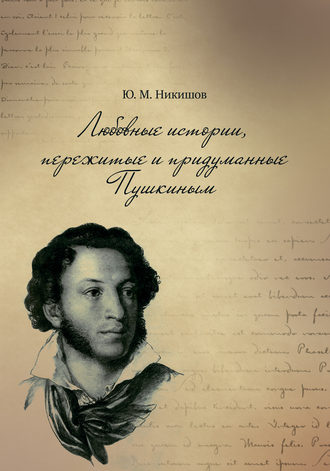

Юрий Никишов

Любовные истории, пережитые и придуманные Пушкиным

Огню любви единственна преграда,

Любовника сладчайшая награда

И прелестей единственный покров,

О юбка! речь к тебе я обращаю,

Строки сии тебе я посвящаю,

Одушеви перо мое, любовь!

Пушкин обращается здесь за вдохновением не к музам, а к любви, она понимается предельно узко; вскоре Пушкин назовет себя «сладострастия поэт» («Князю A. М. Горчакову»); так – точнее.

В послании к Горчакову данное определение Пушкин стремится и подтвердить, и оправдать. Взамен пышных славословий поэт желает лицейскому товарищу прожить долгую беспечную жизнь «меж Вакха и Амура». Пикантность отнесена в самый конец:

А там – когда стигийский брег

Мелькнет в туманном отдаленье,

Дай бог, чтоб в страстном упоенье

Ты с томной сладостью в очах,

Из рук младого Купидона

Вступая в мрачный чёлн Харона,

Уснул… Ершовой на грудях!

Заметим: в послании к другу Пушкин грубее и откровеннее, однако не отказывается от иносказаний и намеков. О правдоподобии деталей поэт не слишком беспокоится. Оставим на сей раз без внимания перенесение на русскую почву античных атрибутов загробного мира. Но как быть с пожеланием насчет столь экзотической смерти? Пушкин как будто забывает о совсем незадолго перед тем написанном мадригале «Красавице, которая нюхала табак». Табачок нюхать, полагает поэт, уместнее старухе.

Пускай красавица шестидесяти лет,

У граций в отпуску и у любви в отставке,

Которой держится вся прелесть на подставке,

Которой без морщин на теле места нет…

Но ведь этически допустимая в поздравлении смерть друга мыслится не иначе, как «в туманном отдаленье» (тут Пушкин не ошибся: Горчаков – «последний лицеист» первого выпуска). Стало быть, и Ершова в тот час заслуживала бы не мадригальные, а эпиграмматические строки. С подобными реалиями стихотворение не считается. Раз благословение получается «из рук младого Купидона» (вечно молодого), то и адресаты стихотворения должны пройти сквозь время и пространство нетленно молодыми (поэт на этот случай отказывается от своих устойчивых убеждений о цикличности человеческой жизни).

Пушкин (судя, конечно, только по сохранившимся произведениям) с мотивов прикрытой эротики начинает, и некоторое время эти мотивы доминируют. Они не исчезают и позже, возобновляясь в стихотворениях «Леда», «Городок», «К молодой актрисе», «К ней» и др. Более того, подобным мотивам поэт будет платить дань еще долго и за рамками дебютного периода творчества. Вместе с тем мотивы прикрытой эротики довольно быстро теряют монопольное положение и даже оттесняются на второй план. Духовный мир Пушкина динамично обогащается и усложняется.

Лицейская лирика преимущественно эпична. В стихах 1813 года с мотивами любви появляется «я», но оно очень условно. В послании «К Наталье» «я» нарочито не автобиографично, это маска (монах). В поэме «Монах» есть «я», образ личностный, узнаваемый, но это не персонаж действия, а рассказчик.

В стихах 1814 года эпическое начало усиливается, «я» становится редким, отчетливее вырисовывается жанр баллады. Пушкин не хвалится опытом, которого у него не было: интересующие его ситуации он демонстративно проигрывает на отстраненном от себя литературном материале.

К ранним произведениям относятся три стихотворения «оссиановского» цикла: каждое из них включает любовный мотив, и различаются стихи прежде всего именно разным содержательным наполнением этого мотива. В «Кольне» юный поэт пытается изобразить зарождение любовного чувства; препятствия на пути влюбленных оказываются мнимыми; эмоционально стихи праздничны. В попытке психологической характеристики героя поэт-мальчик оказывается способным поднять лишь физиологический пласт.

На юны прелести взирая,

Он полну чашу пьет любви.

Допустим, чаша полна, но, если продолжить в логике образа, чаша эта не очень вместительна. Чтобы повергнуть героя в бурные переживания (которые фиксируются только внешне), героине достаточно обладать юными прелестями.

В «Эвлеге» возникает любовный треугольник, страсти кипят, в схватке погибают все трое. В «Осгape» другой исход страстей в той же ситуации: Осгар убивает соперника, но прощает изменницу; он долго мучается, не в силах преодолеть любовь даже к недостойной, и умирает – найдя почетный вид смерти на поле брани.

Из «оссиановских» стихотворений удачнее всех третье, «Осгар». Нет, психологизма в изображении страстей здесь не больше, чем в предыдущих, но привлекательнее манера изложения. Историю Осгара пересказывает путнику старый бард; усиливающийся балладный тон естественно смещает внимание на сюжетный элемент и притеняет психологические упрощения.

«Оссиановский» цикл образует определенное звено в движении лирической темы. Принципиально новый шаг – изображение драматических осложнений, осознание, что любовь несет не только наслаждение, но и страдания (и это в послании «К Наталье» предчувствовалось).

«Оссиановские» мотивы литературной модой привлекли юного поэта, но недолго владеют его воображением. Видимо, необходимый в них суровый колорит не вполне вписывается в эпикурейскую систему, и Пушкин, возвращаясь к сходным ситуациям, переносит их на иную почву, в органичный для них мир античных образов.

Интересен рисунок стихотворения «Рассудок и любовь». Фактически речь ведется о любовном сближении двух молодых людей. Формально здесь две пары персонажей. И любопытно: реальные лица, молодой Дафнис и красавица Дорида, – не более чем статисты. Главные герои действия – персонифицированные наблюдатели Рассудок и Эрот. Если разобраться, это вовсе не персонажи со стороны, это возводимая искусством в символ вечная антиномия ума и чувства, головы и сердца. Ведущие в стихотворении словесный поединок Рассудок и Эрот фактически озвучивают внутренний диалог, который человек ведет сам с собою. И если в деталях стихотворения еще остаются психологические упрощения, то в целом, благодаря взаимодействию двух планов повествования, психологизм произведения углубляется.

Младой Дафнис, гоняясь за Доридой,

«Постой, – кричал, – прелестная! постой,

Скажи: “Люблю” – и бегать за тобой

Не стану я – клянуся в том Кипридой!»

«Молчи, молчи!» – Рассудок говорил.

А плут Эрот: «Скажи: ты сердцу мил!»

Конструкция двустиший особенно жесткая: повторяются фразы, устойчивы рифмы. Изменения и вариации минимальны – и тем эффектнее они подводят к концовке, где изменения существенны: «Рассудок что ж? Рассудок уж молчал». «Рассудок и любовь» – первый успех Пушкина в композиции как искусстве гармонии, шаг к высокой композиционной культуре, которая станет существенной приметой пушкинской поэзии.

Творческая фантазия Пушкина неистощима. Найденный прием не исчерпывает себя, а разрабатывается дальше, варьируется. Много общего c «Рассудком и любовью» в стихотворении «Опытность»: здесь тоже строфическое построение, и хотя рисунок строфы другой, сохранен принцип варьирования итогового двустишия, сохранена тема успешной борьбы Эрота с рассудком. Но «Опытность» – никак не механическое повторение найденной темы и приемов: повествование от третьего лица переводится в личный план; изображение эпизода из жизни героев развертывается в панораму всей человеческой жизни (Эрот постучится – постучался – не стукнется).

В «Блаженстве» развивается диалогическая форма изложения. Меняются собеседники: юного пастуха напутствует Сатир. Раздвигается идейно-тематический диапазон: прежде любовь выдвигалась главной (единственной?) ценностью жизни, теперь она предстает одним из слагаемых блаженства; не меньшее блаженство доставляет вино. Еще лучше – чередовать свои занятия. Тогда можно реализовать принцип: «Миг блаженства век лови…»: протяженный век распадается на миги, но каждое мгновение можно склонить к удовольствию. Предлагается способ избежать страданий любви: изменила нежная Хлоя – можно утешиться в объятиях Дориды.

В большой степени условный диалог Дафниса и Дориды («Рассудок и любовь») дозревает, под воздействием народных песен, до живых, психологически убедительных интонаций в балладе «Казак». Аллегорические дублеры, Рассудок и Эрот, здесь не нужны, страсть и доводы разума выговариваются персонажами. Результат противоборства соблазна и осторожности тот же, в пользу первого, но неизмеримо более существенное приближение к реалиям жизни вносит драматическую ноту. Опять-таки в силу этой жизненной достоверности повествование избегает аффектированных тонов в изображении страданий и сохраняет будничность интонаций, но бесстрастие оказывается эмоционально более убедительным.

Поскакали, полетели.

Дружку друг любил;

Был ей верен две недели,

В третью изменил.

Прежде поэт рано опускал занавес, тут он посмотрел дальше.

В стихах 1814 года доминирует мужское начало: женщина – объект страсти, партнер в страсти (в этом случае изображение чувств влюбленных унифицируется). Относительно часто заходит речь о женской измене. Здесь – факт обратный: он тем страшнее, чем будничнее о нем сказано. Это первый случай, когда в общем-то бездумная эротика соприкоснулась с житейской драмой. Он значителен для духовного становления Пушкина – как росток гуманистического восприятия мира. Еще не скоро эпикурейское одеяло станет поэту не по росту, но уже можно видеть симптом, как философская позиция, вполне удовлетворительно для поэта охватывая большую часть жизненного пространства, объемлет его не полностью; и важнее – запредельная часть жизненного пространства бросает тень на тот уголок, где поэту жилось уютно.

«Жизнь есть небес мгновенный дар; / Устрой ее себе к покою…» (Державин). Но как – себе к покою? Человек живет не один; что хорошо одному – хорошо ли окружающим? Вариантов возникает много. Пастуху («Блаженство») оказалось легким поменять Хлою на Дориду да отдыхать от них за чашею вина; вот случай бесконфликтного существования ко всеобщему удовольствию. Но если Мальвина изменяет Осгару и для него меркнет прелесть самой жизни, то эпикурейство, годное для Мальвины, не способно помочь Осгару. Казаку хорошо, но каково его недолгой подружке? Эпикурейская позиция достигает края, пусть перспектива еще не обрисована.

Буквально следом Пушкин пишет «Романс» – стихотворение о юной и несчастной матери. Основа стихотворения – исповедь героини. По психологической углубленности очень сложного рисунка размышлений это едва ли не самое значительное произведение юного Пушкина.

О причинах драмы сказано скупо, но отчетливо:

Увы! где он, предатель милый,

Мой незабвенный до конца?

Да, кому-то в жизни выпали только радости, героине же – лишь память о них, омраченная вечным стыдом перед покинутым сыном. Самое суровое остережение бездумным удовольствиям – судьба сироты от рождения. Это действительно серьезный аргумент, что Пушкин быстро во всю ширину пересекает жизненное пространство эпикурейства и пытается заглянуть «по ту сторону».

Впрочем, о кризисе эпикурейства говорить еще рано. «Фавн и пастушка» – большое по объему произведение, оно варьирует многие мотивы лицейских стихов: представлены сладострастные картины сдержанной эротики, есть томление неразделенной любви, утешаемое вином, есть мотив измен и неизбежного ухода молодости. Но происходит не механическое, а творческое возвращение к устойчивым мотивам. Усложняются сюжетные ходы: Лила отвергает любовь Фавна – через годы она сама предлагает ему готовность возвратить любовь – теперь Фавн непреклонен (здесь зерно онегинской сюжетной линии, только с переменой мужского и женского знаков). Фавн (как и пастух в «Блаженстве» – по совету Сатира) находит утешение в вине, однако и этот мотив усложняется. Пушкин не раз показывал поражение Рассудка в споре с Эротом, теперь опробован обратный ход. Вот заключающие балладу слова Фавна:

«Нет, Лила! я в покое –

Других, мой друг, лови;

Есть время для любви,

Для мудрости – другое.

Бывало, я тобой

В безумии пленялся,

Бывало, восхищался

Коварной красотой,

И сердце, тлея страстью,

К тебе меня влекло.

Бывало… но, по счастью,

Что было – то прошло».

«Фавн и пастушка» – своего рода средоточие основных эпикурейских мотивов и ситуаций.

Между «Казаком» и «Романсом» пишется послание «К Батюшкову». Юный поэт (называя и Батюшкова юношей) поощряет признанного художника к творчеству и намечает широкую и разнообразную программу; не остается в стороне и эпикурейство:

С тобою твой прелестный друг,

Лилета, красных дней отрада:

Певцу любви любовь награда.

‹…›

Слезами счастья грудь прекрасной,

Счастливец милый, орошай;

Но, упоен любовью страстной,

И нежных муз не забывай;

Любви нет боле счастья в мире:

Люби – и пой ее на лире.

Пушкину, как отмечалось, применительно к чужому опыту легко отождествить любовь и счастье: «Любви нет боле счастья в мире…»

Дебютное творчество Пушкина в высокой степени динамично. Воистину: «И растет ребенок там / Не по дням, а по часам». 1815 год вносит большие перемены в трактовку Пушкиным любовной темы. Всего на год старше стал поэт, но подросток становится юношей. В 1814 году преобладает балладный жанр, осваивается воображаемый, «чужой» опыт. В 1815 году на первый план решительно выходит лирическое «я». Пусть его опыт тоже преимущественно воображаем: одежды любовника примеряются на себя.

Как всегда у Пушкина, даже в заданном тематическом диапазоне опробовано множество подходов и решений. Правда, хотелось бы отметить и такую деталь. В начале 1815 года написано стихотворение «Вода и вино». Поочередно восславляя вынесенные в заглавие предметы, поэт негодует против грешника, нечестивца, «злодея», который додумался смесить одно и другое. Думается, смысл стихотворения вряд ли исчерпывается простым внешним содержанием. Нет ли тут упрямства: в канун резких усложнений жизни, которые поэт предчувствует, он ратует за чистоту, однозначность ощущений. Под рукой еще широк набор жизненных отношений, где реализовать это намерение удается.

В полную меру развивается и варьируется мотив эпикурейских наслаждений в любви.

Мечта! в волшебной сени

Мне милую яви,

Мой свет, мой добрый гений,

Предмет моей любви,

И блеск очей небесный,

Лиющих огнь в сердца,

И граций стан прелестный,

И снег ее лица;

Представь, что, на коленях

Покоясь у меня,

В порывистых томленьях

Склонилася она

Ко груди грудью страстной,

Устами на устах,

Горит лицо прекрасной,

И слезы на глазах!..

Городок

Это – сладострастные стихи, написанные поэтом сладострастья: Пушкин сам варьирует те мотивы, к которым призывал Батюшкова в послании к нему.

Для того чтобы стать предметом поклонения, женщине достаточно одного – обладать внешним обаянием. Особенно отчетливо это выражено в послании «К молодой актрисе». Стихотворение строится на отрицании очевидного: поклонение актрисе означает поклонение ее таланту. Здесь демонстративно выдвигаются иные ценности:

Тебе не много бог послал,

Твой голосок, телодвиженья,

Немые взоров обращенья

Не стоят, признаюсь, похвал

И шумных плесков удивленья.

Жестокой суждено судьбой

Тебе актрисой быть дурной;

Но, Хлоя, ты мила собой…

Эта мысль повторится и в заключении: «Увы! другую б освистали…» – но этого не делается, потому что «велико дело красота».

Коль скоро акцент смещается с поклонения таланту актрисы на внешнее любование ею, то теряет смысл и само театральное действо, зато появляется околотеатральный интерес:

Блажен, кто может роль забыть

На сцене с маленькой актрисой,

Жать руку ей, надеясь быть

Еще блаженней за кулисой!

А вот неожиданное: чем отчетливее в Пушкине переход от подростка к юноше (чем ближе к «практическому» Эросу), тем заметнее отход от эротизма стихов. В послании «К живописцу» возникает формула: «Представь мечту любви стыдливой…» Как вовремя эротические мечты соприкасаются с целомудренностью! Здесь тоже можно видеть росток, из которого разовьется пышный побег пушкинской «лелеющей душу гуманности» (Белинский).

«К живописцу» содержательно восходит к ломоносовскому «Разговору с Анакреоном». Но идет Пушкин державинским путем – отрицая ломоносовскую интерпретацию и восстанавливая версию Анакреона; естественно, заданная тема разрешается под углом зрения пушкинского мировосприятия.

Два побудительных мотива вступают во взаимодействие, что можно видеть уже в начальной строфе:

Дитя харит и вдохновенья,

В порыве пламенной души,

Небрежной кистью наслажденья

Мне друга сердца напиши…

«Друга сердца» предлагается написать «кистью наслажденья» – «в порыве пламенной души». Если разобраться, сочетание оксюморонно, ибо сближает разные стороны человеческого мировосприятия. «Кисть наслажденья» восходит к эпикурейской эротике, которой Пушкин платил щедрую дань и не спешит расставаться с нею. «Порыв пламенной души» – это свойство пушкинского темперамента одушевить даже плотское влечение; порыв души, души пламенной, способен творить чудо превращений из низкого в высокое.

Декларация начальной строфы находит подтверждение в словесном портрете юной красавицы, друга сердца.

Красу невинности прелестной,

Надежды милые черты,

Улыбку радости небесной

И взоры самой красоты.

‹…›

Прозрачны волны покрывала

Накинь на трепетную грудь,

Чтоб и под ним она дышала,

Хотела тайно воздохнуть.

Действительно, основу портрета составляют приметы сладострастия, но как все преображает волшебная палочка таланта художника! Особо хочу выделить, что опорные образы напрямую прорастут в пушкинском шедевре – гимне в честь женщины «К * * *» («Я помню чудное мгновенье…»). Прежде всего, рифма «черты – красоты»: в «Я помню…» в непосредственном сочетании она не встретится, но оба слагаемые – опоры мужской рифмы на всем протяжении стихотворения. Далее – эпитеты. Будет прямое повторение – «милые черты». Останется эпитет «небесной» (в ином сочетании). А вот игривое «прелестной» к «Я помню…» не подойдет.

Еще одно. Элементы сладострастия в этом и – резче – в предыдущих стихотворениях шли от мужского восприятия; правда, и изображаемые женщины (Эвлега, Дорида, Хлоя и т. п.) отвечают таким претензиям мужчин и сами не требуют от них большего. В словесном портрете «друга сердца» есть заявка на иное: «Красу невинности прелестной…» (отсюда же «мечта любви стыдливой»). Здесь первая попытка расчленить мужское и женское мировосприятие. Нет, женщина воспринимается полностью глазами мужчины; но в одной фразе – возможность самостоятельной духовной жизни женщины. «Краса невинности» (именно в силу невинности) может не осознавать себя, не использовать себя как оружие для завоевания мужчины; но способность мужчины увидеть эту автономию духовного мира женщины и есть залог более глубокого и полного духовного отношения к женщине. Пушкин пройдет этот путь.

В некоторых стихотворениях 1815 года показывается предельность эпикурейского миропонимания в столкновении со сложностями жизни. Переводя опорные идеи балладного творчества 1814 года в личный план, Пушкин подвергает их сомнению. Напомню удобное эпикурейское напутствие Сатира в «Блаженстве»: утешиться вином, если уходит любовь, найти другую подругу, если изменила прежняя. Поэтическим воображением поэт пробует проверить оба напутствия применительно к собственному миропониманию.

Первая проба – «Измены». Рисунок стихотворения сложен. Поэт вспоминает былое:

В юности страстной

Был я прекрасной

В сеть увлечен.

Однако страсть осознается как «мученья», поэт решает, что «полно страдать», и добровольно пытается забыть гордую Елену.

Сердце, ты в воле!

Всё позабудь;

В новой сей доле

Счастливо будь.

Чтобы успешнее достичь цели, поэт пробует изжить память о возлюбленной новыми увлечениями:

Прошлой весною

Юную Хлою

Вздумал любить.

‹…›

Лилу, Темиру,

Всех обожал,

Сердце и лиру

Всем посвящал.

Результат оказывается неожиданным:

Тщетны измены!

Образ Елены

В сердце пылал.

Концовка стихотворения элегична.

Тщетно взывает

Бедный певец!

Нет! не встречает

Мукам конец…

Опыт юного пастуха, охотно и к своему удовольствию внимавшего советам Сатира («Блаженство»), оказывается неприемлемым, когда проигрывается в сознании поэта. Не приходит и мысли следовать ригористическому решению Осгара, в сходной ситуации искавшему почетной смерти (хотя Пушкин воображаемо и примерял на себя военный мундир, в целом его мировосприятие сугубо штатское). Певцу в «Изменах» суждено уныние до могилы; отчасти оно воспринимается возмездием за ошибку юности – отступничество от Елены, за измену, получается, самому себе.

В «Изменах» оспаривается напутствие Сатира утолять любовную печаль заменой подруги; в «Слезе» как бы поверяется его же совет находить утешение в вине. В стихотворении и описывается беседа с гусаром «за чашей круговою»; результат, в логике эпикурейства, оказывается неожидан.

Слеза повисла на реснице

И канула в бокал.

«Дитя! ты плачешь о девице,

Стыдись!» – он закричал.

«Оставь, гусар… ах! сердцу больно.

Ты, знать, не горевал.

Увы! одной слезы довольно,

Чтоб отравить бокал!..»

Ценностям жизни не находится равновеликой замены. Каждая неповторима в своем роде. Вновь жизнь спорит с эпикурейскими упрощениями. (Замечу в скобках, что в «Слезе» встречается весьма редкий случай, когда опыт молодого человека – в глазах гусара он «дитя» – оказывается предпочтительнее, богаче опыта зрелого человека).

Балладное начало в стихах 1814 года (в рамках любовной темы) решительно уступает место лирическому началу в стихах 1815 года; единственным исключением является «Гроб Анакреона». Но замена балладного героя, о котором повествуется в третьем лице, лирическим «я» мало что меняет по существу выражения авторского идеала. Осгар («Осгар») или юный пастух («Блаженство») заметнее отстранены от автобиографической личности поэта, но певец в «Изменах» или юный собеседник гусара в «Слезе», при наличии в этих произведениях лирического «я», тоже подчеркнуто литературны. Тем не менее частицы авторской симпатии отданы и Осгару, и пастуху, и певцу, и собеседнику гусара. Отдельное произведение, тем более малой формы, не может полностью реализовать авторский идеал, но может воплотить его слагаемые. Истинная авторская позиция уясняется лишь по совокупности его высказываний; для познания Пушкина, поэта широких взглядов, любящего осматривать предмет с разных сторон, такой подход единственно результативен.

«Измены» и «Слеза» не менее эпичны, чем «Осгар» или «Блаженство», но в том значение названных произведений, что их идейный пафос контрастирует с исповедуемым поэтом в ту пору эпикурейством. Не потому они «более пушкинские», что ближе к его сокровенному, но потому, что выявляют характерный пушкинский разноплановый подход к изображению действительности. Но, может быть, есть доля истины и в том, что в «Изменах» и в «Слезе», стихотворениях с авторским «я», закономерно усиливается гуманистический пафос.

Для уяснения авторского идеала не представляет существенной разницы, в «балладном» (т. е. в большой степени эпическом) или «лирическом» жанре строится произведение: все равно налицо литературная условность того и другого, но сквозь нее видна симпатия или антипатия поэта; интересно наблюдать и полюса разброса, и направление движения авторской мысли.

Обобщим: лицейские стихи Пушкина подпитываются жизненными реалиями, но основное их содержание развертывается в мире воображения. Попробуем выделить детали, где биографические ассоциации отчетливы. Преломлением реального и воображаемого чрезвычайно интересно «Послание к Юдину» (1815). Непосредственно, c называнием, здесь представлено подмосковное Захарово, где в усадьбе бабушки будущий поэт проводил летние месяцы в раннем детстве.

Мне видится мое селенье,

Мое Захарово; оно

С заборами в реке волнистой

С мостом и рощею тенистой

Зерцалом вод отражено.

Здесь сказано точно: «мне видится…» Картинка рисуется не с натуры, а по памяти (на которую Пушкину не приходилось обижаться). Теперь поэту шестнадцать лет; мальчик становится юношей.

Художественное время послания исключительно своеобразно. Материал для многих описаний поставляет память, но прошлое проецируется на будущее: себя поэт видит повзрослевшим, не мальчиком – гостем Захарова, а хозяином усадьбы, излагает свои «мечты, желанья, цели». Тут хотелось бы обратить внимание на два момента.

Первый момент – описательный. Неожиданно он оказался для начинающего поэта весьма трудным. В дебютный период у Пушкина нет ни одного «чисто» пейзажного стихотворения. Поскольку активен балладный (хотя и в адаптированном виде) жанр, естественны, в связи с обозначением места действия, и пейзажные фрагменты. При такой раскладке им заведомо отведена служебная функция, они ей и соответствуют, обозначая даже не столько знаки места, сколько знаки времени, причем обычно берутся рубежные часы вечерней или утренней зари. Скоро к этому добавится настроенческая зависимость в восприятии пейзажа.

Пушкину еще непривычно прорабатывать детали на жизненную достоверность, нет потребности выверять изображение по календарю природы. Но – не все достигается сразу. В «Послании к Юдину», казалось бы, поэт мог пойти дальше: теперь под его пером родное Захарово, а не условный, типологичный пейзаж. Но в стиле прежние тенденции. Есть простота, естественность, «натурность»: в описании видим заборы, мост, домик, балкон, старые клены, тропинку, в описании орудий труда – заступ. Но приметы «высокого» стиля даже явственнее: «зерцало вод», «Флора и Помона» дарят «цветы с плодами». (К слову: река названа «волнистой», она же «зерцало»; но «зерцалом» она может быть только в состоянии покоя.) Встречается прямая реминисценция из Ломоносова:

Вблизи ручей шумит и скачет,

И мчится в влажных берегах,

И светлый ток с досадой прячет

В соседних рощах и лугах.

Ср.:

…Амур

В зеленых берегах крутится,

Желая паки возвратиться

В твою державу от Манжур.

Между прочим, ломоносовский образ естественнее и выразительнее. Поэт-ученый имеет перед глазами карту, может единым взором окинуть весь путь реки. В своих верховьях Амур течет в гористой местности, по этой причине он извилист. А когда река набирала силу и выпрямляла ход, она, в границах того времени, покидала российское пространство. Извилистость верховья Амура дает у Ломоносова очеловеченный образ с патриотическим содержанием. Досада пушкинского ручья просто заемна и ничем не мотивирована. И резв ручей не в меру: по равнине скачет и мчится. Ничего не поделаешь: умение писать просто и выразительно не сразу дается!

Второй момент – содержательный. Здесь мысль поэта стремительна, она, подобно неугомонному ручью, скачет и мчится. Рисуются положения контрастные (помещик мирный – воинственный гусар) и совместимые, но с переменой акцентов (уединенный философ, философ-поэт, влюбленный). Скрепляющее качество такое: во всех ситуациях надо быть «счастливым самим собою», т. е. жить в ладу со своей совестью. В этом перечне много интересного, но я выделю только две детали.

Любителя поэзии Пушкина остановит такая картинка:

Вот мой камин – под вечер темный,

Осенней бурною порой,

Люблю под сению укромной

Пред ним задумчиво мечтать…

Прозорливо помечталось об обыкновении! Такое бдение у камина будет передано герою: «И перед ним пылал камин» (Онегин «ронял / В огонь то туфлю, то журнал»), а, по возможности, и автору: «я пред ним читаю / Иль думы долгие в душе моей питаю» («Осень», 1833). Юный поэт делится с собою повзрослевшим привычкою «задумчиво мечтать». Реально повзрослевший поэт в послании «Чаадаеву» (1821) говорит о новом желании: «Учусь удерживать вниманье долгих дум…» «Осень» свидетельствует: желание реализовано («думы долгие в душе моей питаю»). В «задумчивом мечтании» есть своя прелесть: мысли легкие, пружинистые, азартные. «Долгие думы» не скоро покинут избранный предмет, зато покопаются во всяких опосредованиях, плоское развернут в объем; они воистину признак зрелости.

Еще уделим внимание такому обращению:

Подруга возраста златого,

Подруга красных детских лет,

Тебя ли вижу, взоров свет,

Друг сердца, милая…

В рукописи Пушкин имя подруги не вписал, но ритм стиха и рифма позволяют при публикациях послания имя указывать: Сушкова. Это Соня Сушкова, героиня долицейских впечатлений мальчика, удостоенная пункта (правда, вычеркнутого) «Ранняя любовь» в первой программе предполагавшихся записок. В «Послании к Юдину» случай уникальный: юноша фактически вспоминает детские впечатления, а рисует воображаемые свидания в будущем, соответственно – с повзрослевшей, расцветшей девушкой. Отсылке к прототипу образа «подруги сердца», сделанной самим поэтом, следует придать методологическое значение.

В пушкиноведении любят устанавливать прототипов адресатов или объектов лирических признаний поэта. Прецедент с Сушковой дает повод утверждать: иногда нет самой надобности сличать образ с прототипом. Тут существенно указание на жизненный источник воображения, но дальнейшее происходит исключительно в сфере фантазии. Образ возник бы и без прототипа, но с толчком от прототипа рисовать оказалось легче; поэту дороги хоть какие-либо жизненные опоры, но вслед за тем всевластно хозяйничает воображение: именно оно лепит живые картины, которые (для поэта) реальнее самой реальности. Значение прототипа исчерпывается фактическим наличием прототипа; созданный образ характеризует самого поэта: его фантазию, систему ценностей.

И в беспокойстве непонятном

Пылаю, тлею, кровь горит,

И всё языком, сердцу внятным,

О нежной страсти говорит…

Фраза «о нежной страсти» возвышенна и чиста. Придет время, и в онегинском варианте то же прозвучит несколько иначе – «наука страсти нежной», – вызывая двойственное отношение. «Наука» влечет к себе героя «измлада», но онегинский опыт односторонен, заужен. Пушкин не отказывает этой игре в увлекательности, но все же показывает ее ограниченность: полнота жизни не достигается из-за отсутствия в игре духовности.

Юный поэт для себя не определяет нежную страсть как науку, для него это страсть – и только. Но если разобраться, «объем понятий» совпадает. Что привлекает поэта в прелестной? Стан, снежная грудь, локон, стройная нога… Но к приметам внешнего обаяния добавляется деталь другого рода: цвет «любви стыдливой». «Послание к Юдину» можно поставить в начало немалого по времени процесса, когда Пушкин формально не выходит из круга плотских отношений в любви, но описывает их с таким волнением, с таким воодушевлением, что, право, язык не повернется назвать такие отношения бездуховными. Видимо, будет правильным признать, что Пушкин поэтизирует, одушевляет даже плотские отношения; это необходимая ступень к воспеванию непосредственно духовных отношений в любви, чему пора еще не настала.

Воображаемый роман с Сушковой не развернут во времени (как история отношений), но широко развернут в пространстве: после картины свидания в летнем саду следует картина зимней прогулки с подругой в санях.

И вот уж шёпот слышу сладкий, –

С крыльца прелестная сошла,

Чуть-чуть дыша; идет украдкой,

И дева друга обняла.

Помчались кони, вдаль пустились,

По ветру гривы распустились,

Несутся в снежной глубине,

Прижалась робко ты ко мне,

Чуть-чуть дыша, мы обомлели,

В восторгах чувства онемели…

Но что! мечтанья отлетели!

Увы, я счастлив был во сне…

«Послание к Юдину» при жизни Пушкина не печаталось; тем самым стихи остаются фактом творческой биографии поэта, но они не стали фактом литературной жизни своего времени. Видимо, со сложным чувством Пушкин читал стихотворение Вяземского «Первый снег». Пушкину оно нравилось; тем более поэт не мог не заметить, что Вяземский (невольно, конечно) перехватил его тему. Когда уже в 1823 году Вяземский на просьбу Пушкина прислать ему стихов прислал именно «Первый снег», поэт подосадовал: «Благодарю тебя за письмо, а не за стихи: мне в них не было нужды – “Первый снег” я читал еще в 20 году и знаю наизусть». Вяземский, конечно, не догадывался, что он подробнее и обстоятельнее развил мотив, предвосхищенный еще лицеистом Пушкиным.