Ирина Дмитриевна Дюгаева

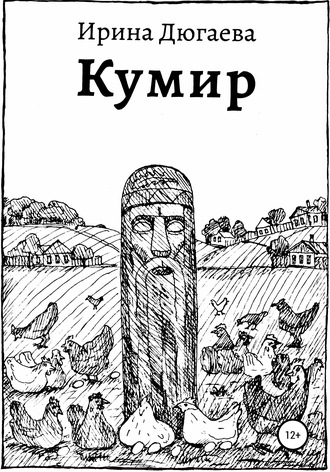

Кумир

Её вытянули утопленники – упыри со светящимися глазами. Она захлёбывалась и пыталась утянуть их вниз, но их было слишком много, и они были слишком настойчивы, как религиозные фанатики.

Ей хотелось требовательно кричать «отпустите!», но из горла вылетало только несуразное клокотание. Такое же, как у этих упырей в разорванных истлевших робах. Она стала такой же утопленницей, своей в царстве горемык, гнавшихся за отражением звёзд. Чего она и боялась всегда.

Они облепили её и начали рвать одежду на ней, и тянуть её за руки, расходясь по всем сторонам света. Волшебный звон сопровождал их, точно песнь любящей матери, провожающей сыновей на войну.

Игорь тряс её больно и болезненно, до ломоты костей.

– Ну, давай же, Васютка! – страшно кричал он.

В ушах загремело, Василиса согнулась и поняла, что стояла посреди узкого родника. Он шумел перекатами, словно перебирая клавишами, пристыжено и тихо. Точно извинялся, что завел её сюда.

– Ты что же это? – голос у Игоря осип. Точно так же осип, как когда-то давно после смерти матери. Но сегодня никто же не умер?

– Не знаю, – честно промолвила Василиса, сбитая с толку. Опершись о брата, пришибленная и растерянная, вышла на бережок. – Не знаю, как это случилось. Лунатила… наверное.

В детстве она часто лунатила. Особенно, когда мама скончалась. После таких сомнамбулических снов память чистилась и стачивалась, как карандаш. Старое забывалось, уходило в остывшее прошлое. И сейчас случилось то же самое. Василиса словно обновилась, омывшись в источнике. Новая жизнь, или на худой конец, новая глава?..

Затухал протяжный день, высветленный уходящим солнцем. «Комоедица», – все еще звал Он…

***

Беззвучно улыбалась полноликая луна, и тень её улыбки охватывала всю ширь Тупиков. Посапывал спящий деревенский мирок, сторожимый чуткими сверчками-часовыми. Застенчиво барабанила басонная фабрика, скрывая тихую ругань расходившихся рабочих.

В доме Пантелеймоновых никто не спал. Вся округа соседей собралась у них, поэтому только в доме Пантелеймоновых горел очаг.

– Ну, это уж дурь всамделишная,– доказывала Пантелеймониха, председательствуя за столом. – Еси уж так смотреть, то у нас все плохое от чужестранщины идет. И неурожаи, и засухи, и шибко языкастое поколение, и что Федька шибко любит девчонок в степь таскать…

Дружный хохот взорвался за столом, разрушив приречную тишь. Василиса поморщилась. Она сидела понурая и тусклая, как выгоревшая лампада. В ладонях у неё умещалась миниатюрная чашка с домашним сливовым вином Пантелеймоновых. Сладко-бездушным, далеко уносящим вином. «Вот и причастились», – думала Василиса, разглядывая захмелевшие, блестевшие, как стёклышки, глазёнки соседей. Даже Игорь будто повеселел. С вызовом смотрел на Сашку Раздобрейко, известного своими радикальными политическими идеями и жарко разоблачавшего бюрократию.

– Дурь всамделишная – верить, что река сама себя истощает, – серьезно отвечал Раздобрейко, складывая мясистые маслобойные руки на животе. – А то, что соседи перенимают что-то друг у друга, и не только одежонку, это – факт!

– Ой, только не гунди со своими фактами, в самом деле, – Пантелеймониха зычно хлюпнула, отпив из гранёного стакана.

– Давайте к первому вопросу, – уместно напомнил седобородый Борода, хлипкий старичишка, один из немногих старожил Тупиков, редкий гость уличанских застолий. – Игорь Петрович, друг-сынушка, уж просвяти, как дальше идтить – оставим всё как есть, или бороться будем?

– Не оставим как есть, но бороться… – Игорь замолчал и отвернулся. – Если хотите бороться, то предлагайте методы, а не самоуправствуйте. Что такое давеча рабочие нашли? Чья идея со столбом-тотемом?

Только мошка жалобно запищала. Остальные заговорщически переглядывались, но хранили молчание как зеницу ока.

– Ну, что такое? Как в детском саду будем возиться? Или напакостивший сам выйдет и признается?

– Ты, Петрович, не усердствуй. Скажи на милость, чаго да как, да к чему? Об чем речь ведёшь? – предложил Борода, расплываясь в складчатой улыбке.

– Давайте так зачну. Есть тут, кто в сказки да басенки верит? Да в курганы поднебесные да в цариц Медных гор?

Мошка повысила писк на полтона.

– Ага, оно и видно. Все такие Фомы неверующие, а какую-то паршивую угрозу про духов леса решили нашим гостям подсунуть? Прихожу я накануне пожарца к застройщикам. Они мне показывают у дуба тотемище в пять аршинов высотой. И спрашивают, рубить иль нет? Что отвечать, не знаю, вижу эту штуковину впервые. И только трактор наехал на вашу игрушку, как пошел дым. Неслучайно это всё.

– Всамделишно, – озадаченно заключила Пантелеймониха. – На меня, Игорь, не смотри. Ты знаешь, я всеми днями и ночами дома, у дома и в доме. Где дом, там я, как курица-наседка.

Игорь окинул остальных подозрительным взглядом. Все поёжились, как если бы он их крапивой хватанул.

– Ну, ты полегче, Петрович. Тут все люди старые, бывалые, игрушками не балуются. Вещи ты интересные сказываешь, да только исстари ребячьи. Кто б из стариков занялся таким, только чтоб кого-то пугать? Ты у молодых спрашивай.

Игорь, как ищейка, быстро и расторопно повернул голову к ребятам за другим столом. Туда, где сидел молодняк, как бы отсаженный от старых дремучих яблонь.

– Дело-то, оно забавное. – Раздобрейко почесал плечо. – Только сомнительно, что кто-то признается. Ясно, что молодые, а они, известно, признаваться не любят. Всё отрицают, кивают, и молчат. Типа «мы так больше не будем». А дело забавное.

– Какая тут забава, – ощерилась Пантелеймониха. – Вандализм! За такое пороть до костей! Чужое не чужое, нравится – не нравится, а такой дребеденью пусть дураки и бусурмане пустоголовые занимаются, а у нас люди…

– Благоразумные и широкодушные, – помог Борода.

– Всамделишно, мелких мерзавцев найти, отчитать и девятельность их пересечь! – Пантелеймониха разве что не плевалась, задорно и зазорно коверкая слова.

– Найду. Уж всем, что есть, клянусь, найду виновников, – заверил Игорь и замолк.

Дружно, как по команде, все замкнули рты и поддались тишине. Василисе показалось, что одна, какая-то приглушённая, запретная идея сцепила цепью соседей за столом. Сама она сидела на лавочке у дома, аккурат позади курятника, поэтому многие слова долетали вперемешку с авторитетным кудахтаньем несушек.

За столом грохнуло, и все так же дружно приложились к стаканам. Василиса уткнулась в чашку и её орнамент.

– Тяжко иногда понять – г’рустно тобе или весело, панна. – Яша, приободренный и неизменно говорливый, сел рядом, на край шаткой скамейки. Она и не заметила, когда он объявился на «собрании». – Тобе дюже противно г’лядеть, как пьют друг’ие?

Василиса слегка сжала чашку. Ей тоже хотелось сидеть за общим столом и быть частью доброго содружества. Но только не с этими людьми.

– Видишь этот узор? – Василиса подняла чашку к слабому свету лампы-плетёнки на столе. В центре, на боку чашки, была изображена восьмиконечная звезда с точкой в центре. – Этот знак – Алатырь. Он был почитаем у древних славян и заключал в себе весь солнечный свет и весь мир. А сейчас просто рисунок на чашке, и никто не знает его историю.

– Ты большая сказочница, панна.

– Не веришь?

– Тобе верю. А сказки… разные видумувати можно. Потом друг’ой подхватит, и третий, и дальше. И не знаешь: правда то, что ты говоришь, или выдумка.

– Тогда что же он значит, этот знак?

Яша взял черепок, с учтивым вниманием осмотрел.

– Цветок степной. Это белый корень8. У него тож лепестки такие острые, как у звезды концы. А сказку любую припишем… Слушай вот одну. Энтот цветок сорвал молодчик. Он так кохал свою любимку, шо не мог’ ни спать, ни есть. А она была жестокой и хлопца не кохала. И тада хлопчик видумувати заколдовать ее. Он ушел в поле. Нашёл белый корень, любимый цветок его любимки. И стал читать чудесные слова. Но так сильна его любовь была, шо цветок загорелся ярким пламенем и сгорел. А хлопец вместе с ним.

– Сгорел от любви, – скучающе закончила Василиса. – Сам ты сказочник. И это у тебя сказка, а у меня история.

– А хто ведает, как оно бывалочи по правде?

– Так то, что я говорю, факт. Его уже доказали, раскопки для этого проводили, переводили со старославянского и много другого. А ты просто сочинил на раз-два.

– Почем ты ведуешь, шо они, твои историки, эти факты не сочинили? То-то и оно, шо один скажет, второй поверит, и вместе уже несут свою околесицу по миру.

Василиса вздохнула, втянула носом запах стойкой приречной прели. Что толку спорить с ветром? Или с вертопрахом?

– Ты, панна, навроде умнохонькая, – улыбка, сверкающая, как вострый месяц, озарила его лицо, – умнохонькая, как Василисая Премудрая, а простых истин понять не можешь.

– Каких это истин?

– А таких, которые я в сказку положил. – Он поднялся и самодовольно подвалил к столу.

Василисе захотелось пугливо, как белочке, закрыть уши ладонями, не слышать суетного гула. Вместо этого слиться с животрепещущей раздольной тишью, крадущейся со стороны леса. В гнилой чащобе просыпалась благородная ночная зверина, в ночной деревне просыпалась гнилая гульба.

– А давайте играть, девчата! – У Зины Мурзиной имелась привычка заводить народец на «уличанских сходках». Делала она это бойко и задорно, как закоренелая пионерка. Хотя было ей слегка за тридцать.

– Какие тебе игры, девка! – трясущейся рукой махнул Борода. – Спать уж пора. А сурьезные люди дела обсуждають.

– Да вы обсуждайте, дедушка, мы же мешаться не будем.

– Какие игры-то будуть? – сурово переспросил Борода.

– Хорошие игры. Современные. «Крокодил» там…

– Тьфу, – брезгливо огрызнулся дед. – Ты давай наши игры вспомни. Шибчей весело будеть. Про Яшу знаись? – и бросил в Яшу прищур хитрых глаз. Зинка рассмеялась и вмиг раскраснелась, как поджаренный пирожок.

– Знаем, знаем такую. – Зинка засуетилась, завихляла широким кобыльим задом, поставила табурет промеж столов и поманила Яшу пухлым пальцем.

Яша быстро сорвался с места, как если б Зинкин указательный был обмазан мёдом и салом. Поманенные весельем, сбежались и другие девки. Василиса сглотнула противный ком.

И сменила Ноеминь имя на Мару…

Словно пчелы вокруг цветка, завели бабоньки-бабочки дружный хоровод и нестройный хор.

– Сиди-сиди, Яша, под ореховым кустом,

Грызи-грызи, Яша, орешки каленые, милою дарёные.

Чок-чок, пятачок, вставай, Яша, дурачок.

– Жениться хочу! – громко отвечал Яша. Хор запел:

– Где твоя невеста, в чём она одета?

Как её зовут? И откуда привезут?

Может, привиделось Василисе, но Яша ощерился, и скользкий, как у змея, взгляд его пополз по плавным девичьим округлостям, хотя по правилам он должен был держать веки прикрытыми, чтобы не видеть избранницу.

– Кушай тюрю, Яша,

молочка-то нет.

Где коровка наша?

– Сдали в сельсовет, – тихо прибавил Игорь.

Процесс выбора «невесты» как будто затянулся, и даже бронзовка, жужжавшая за кустом, застопорилась и где-то села, с интересом наблюдая.

– Где твоя невеста, в чём она одета?

Как её зовут? И откуда привезут?

Яша вытянул руки, улыбаясь плавленой улыбкой влюблённого, как будто манну небесную ловить вздумал.

– Вот она! – и растолкав девчат, указал на Василису. – Бушь моей невестой, панна?

– Васька даже не играет! – сердито цокнула Зинка.

– Мала честь – с тобою игры весть, – скучающе протянула Василиса. Внутренности приятно пылали от утешенного самолюбия. В то же время неверный стыд окатил сердце.

– А твой ответ нишо не даёт. – Юрко и ловко Яша соскочил с табурета и, словно подхваченный духом небесным, пронёсся к Василисе.

Ей не осталось ничего, кроме как вцепиться в чашку. Последнее спасение в адовом вертепе. Кричать, причитать, умолять или молиться не собиралась. Какой смысл? Пьяного только время трезвит.

И как заведовала старинная, глухая к новшествам игра, Яша понёс суженую к реке под зычные перекрикивания и хохотки.

Держал он Василису на плече, трогая ниже спины, где и отец постеснялся бы.

Василиса крепко цеплялась за чашку, жмурясь от мучительного ожидания. Как в древнем Средневековье, когда на свадьбе под разбитные поздравления жених несёт невесту к ложу. А по дороге их обоих раздевают. Заядлая консуммация выйдет.

Яша шёл настроено, целенаправленно, как на битву. Ушёл далеко, судя по утихшим голосам. Василиса ещё успела расслышать, как Зинка раздосадовано кричала: «Куды-ы?» И смолкла навечно.

Самым ужасным (и опасным) было лёгкое, хотя и приятное недомогание в животе. Мелькал Яшка в думах Василисы раньше. И не раз мелькал. Доставучей еловой шишкой падал на голову, и боль от удара долго стихала не только под черепом, но и где-то под сердцем. Всякие, «а что если бы» да «будь мы вместе» неугомонно перебирали досужие мысли.

В голову вдарил хмель, слух ласкали слабые речные перекаты и надсадное сопенье Яши. И никак не справиться было с нахлынувшим чувством. «Блудница»… – бессердечно глумилось прибрежное кустовьё.

Василиса разомкнула глаза, когда ноги коснулись волглых досок давнёхонько отстроенного местного причала. От резкого перехода из невесомости на твердую поверхность всё закружилось в лихом вальсе.

– Садись, – неуместно серьёзно указал Яша, давя Василисе на плечи. Присели, свесили ноги к воде.

Слышны были плеск реки, бившей о сваи, и гиканье тетерева на том берегу. Василиса затаила дыхание, глотнула из чашки, отчаянно мечтая унестись как можно дальше или просто распуститься9. «Распуститься», – настоятельно проповедовали столбики рогоза, качая головками в крёстном знамении.

– Ну, что? – спросила Василиса, оборачиваясь к Яше. Так иногда она делала на уроках, если школьники сильно распоясывались.

– А ты шо думаешь? – с губ Яши сорвался ярый перегар. – Про дог’адки Петровича и этого тотема?

– Не знаю…

– Усё ты знаешь, панна. Вот шо ни спросишь, а усе знаешь, и тут г’лупенька? Давай-ка вот от души, как есть. Шо думашь, то и говори.

Василиса отхлебнула ещё.

– Если честно… Если честно, всему можно найти объяснение. Но там, в лесу… Правда, есть что-то. Игорь прав… пожалуй.

Что-то щёлкнуло в мозгу. Одеяло памяти всколыхнулось, и вспомнился ей пруд, в который падали звёзды. И упыри.

– Про тотем шо думашь?

– Не знаю. Померещилось Игорю, скорей всего.

– А если скажу, что всё взаправду. И скажу, шо знаю, кто поставил туда этот тотем, и хто поджог устроил?

– И кто же? – равнодушно и хрипло спросила. Яша посмотрел на неё настороженно, как пёс у конуры. А потом взгляд его смягчился, и он всем телом придвинулся ближе, даря тёплое дыхание.

– Если я и скажу, то сначала узнаю, шо ты думашь об этом. Одобряешь или нет ты это?

– Когда дети в школе перемазывают стены, а потом говорят в оправдание, что это рисунок, я не могу одобрить их как педагог. Но как их наставник и друг я не могу не понять их. Поэтому не могу сказать, что и не одобряю. Это всё равно больше говорит о тебе, чем о том, для чего ты нарисовал, хотя знал, что так нельзя. Может, и неважно, скольким твой поступок поможет или понравится, главное, чтобы другим не вредил, и тебя тешил.

– Эк, дюже много слов, а по делу?

Василиса спросила полушёпотом, боясь, что даже воздух мог услышать:

– Так кто это всё сделал?

– Добрый рыцарь, твой г’ерой и друг’.

– Ты? – Василиса резко выпрямилась. – Зачем? Как?

– Вот так. Столб-то я давно вырезал и обтесал, хотел в поле поставить. Обозначить пашню. Ну, и для красоты тоже. С задымлением проще было. Генератор дыма участковый подкатил. А зачем… Ну, тут трошки обожди. Самому понять надобно… Ты вот сказала, собя потешить дитяте надо. Это да, это есть. А в придачу хотелось отог’нать сброд от чужой земли.

– А еще они браконьерить помешали бы, – прошипела осмелевшая Василиса.

– И эт тоже, баско! Мотивов хоть скок угодно можно найти. Главное, баско верные и правдивые.

– Какое это всё ребячество.

– Не одобряешь-таки, – Яша ощерился волком.

– Такое никому не понравится,– с вызовом бросила Василиса и хотела уже подняться, но ощутила сильную руку, сдавившую левое плечо. Яша обнял её жестковато и по-свойски.

Притянул истомлённой рукой. Как тогда, у дуба, мир притих и застыл на мгновение. И пусть кто угодно ей сказал бы, что магии в том не было, но ведь была.

Её губы коснулись его, липких, сладких, как будто сбрызнутых соком брусники. Мир пошатнулся и задвигался в тысячи раз быстрее, зацвёл всеми цветами палитры. Василисе захотелось большего. Ладошки сами потянулись к лугу жёстких нечёсаных волос. Но она забыла про чашку. И та, предательски выскользнув, полетела в воду, одинокая и всеми забытая. Всплеск. И мир покрылся трещинами, утратив прежние ослепительные оттенки.

Жена держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства её; и на челе её написано имя: «Василиса, мать блудницам и мерзостям земным»…

То не Иоанн Богослов, не проповедник в церкви, не батюшка и не просто набожный шептал. А её мать, преисполненная негодования и ужаса, смотревшая исподлобья горемычно и расстроено.

Василиса пробудилась и толкнула со всей мочи. Доски влажно заскрипели, закачались, как тополь на соседнем берегу. Яша чуть не перевалился за край, но удержался.

– Вот тебе и учителка… – слабо выдавил он, осунувшись как зверь, оставшийся без корма.

– Я не блудница, – надсадно хрипнула Василиса и, согнувшись вниз, дала выплеск рвотному позыву.

– Ну-ну, – Яша сочувственно похлопал её по оголившемуся плечу, присел рядом. – Это ничего, это надобно. Река простит, ток обмоется, как кошка. Шо ж я, не г’ож тобе, панна?

«Гож да не люб», – отвечала Василиса мысленно, сжимая толстые юбки платья. «А давненько у тебя бабёнки не было, выжлец?» – хотела бросить в лицо, но пристыдилась. Далеко ей было до Зинкиной чумовой откровенности.

– Больно глупый? На лицо не пан? – Яша поднялся. – Не ласков дюже? Ну, шо? – гневный крик пронесся над речной пустошью, столкнулся с лесом и разбудил тамошних птиц. Василиса вздрогнула, согнулась сильнее. Не от каких-то позывов, но от жутчайшего страха и срама. Народ услышит, понабежит, как на звон церковный.

– Я же ради тобя всё шо угодно. – Припал на колени и обнял, одурманенный, смешной, опьянённый. Все запахи слились в один – душный перегар. – Шо ты нос ворочишь, как ярка неощенившаяся? Чем не угодил? По шо не нравлюсь?

– Ты спесив и дик, – огрызнулась Василиса, не глядя в глаза, и скинула горячие, как наковальни, ладони. Осталась сидеть ровно.

– Ну и… – махнул пятернёй в пустоту, смачно хмыкнул.– И сиди тут. Одна. Всег’да была и бушь такой. Одинокой и никому ненужной. – Сделал два шага от реки, от причала, от Василисы. – Никому ненужной, акромя меня… – и остуженным шагом двинул дальше.

Дождя не было, но Василису била мелкая дрожь. Неправильно. Нескладно. Упрямо. Глупо. Вела она себя. И Яша не лучше.

Она радовалась, как молоденькая тявка дождику, любому доброму его слову. Расцветала, как мак под солнцем, ловя маленькие, как капли росы, нежные словечки. Да только ответить не могла. Не потому, что ничего под сердцем не имелось. Полыхало там пожарище. И так сложно было его потушить, что оставалось только оградить неприятными едкими колкостями и статной непокорностью. И не за такое сжигали…

Всё мать. Благодарить или худым словом её поминать, разницы уже не было. Мать посеяла заветное зерно чистоты и целомудренности, светских правил и религиозных обетов. Василисе было тридцать. И она была невинна, как вешний первоцвет. Даже с её единственным за всю жизнь любимым Германом, лектором по язычеству, не дошло до чего-то серьёзного. Всё было безгреховно и чистоплотно, как в назидательной сказке.

Василисе стало страшно и стыдно. Стыдно признаться, что так и не скинула оковы, которые сама навешала, прикрываясь материнской суровостью. Так она и останется одна. Не сорванный, гадкий репейник. Маленький ручейник, сам строящий себе домишко, идеалы и принципы и живущий в них безвылазно. Горлица, угодившая в силки, которые сама и наставила. Не опростаться 10ей никогда. И не опроститься. Аминь.

Василиса встала, пытаясь разглядеть утерянную чашку. Глаза застил наволок не высыпавших слёз. Она занесла ногу над рекой. Одно движение – и сброситься во влекущую густую пропасть. И не возвращаться.

Нет, нет. Грех.

Лик печальной луны был так же светел, как лик матери.

Василиса разогнулась, слегка пошатываясь, как заправский матрос после плавания.

Как обычно, она найдет в своей гордой снисходительности и стальной закрытости силы и пойдёт дальше. К детям. И к чему-то высшему.

Позади скрипнула доска. Кислый перегар пополз над причалом.

– Панна, – дивно шепнул вечер. Василиса бросила руки вперёд, – к любви и благоденствию – потеряв равновесие. Поскользнулась. Полетела. Река приняла её, и матушка-луна умиротворённо сомкнула единственный глаз. Мир грехов и ужасов скрылся за толщей воды и нестерпимой болью.

И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят её, и обнажат, и плоть её съедят, и сожгут её в огне.