Ирина Андрианова

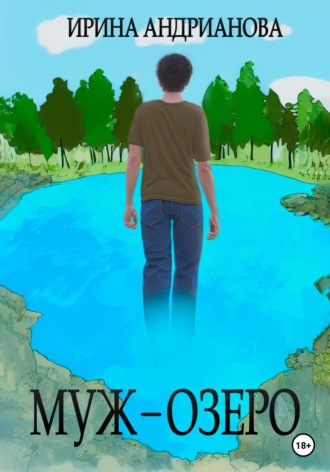

Муж-озеро

Ты разглядываешь меня, словно ответ на этот вопрос может быть написан на моем лице; не найдя его там, ты качаешь головой.

– Тогда, значит, Бога. Да, я благодарю тебя, Бог! Я хочу… Я готова… Знаешь, я хочу сделать что-то очень хорошее! Помочь там, или принести себя в жертву…

– Не надо в жертву, – шепчешь ты, и пытаешься закрыть мне рот поцелуем, но я упираюсь.

– Нет, нет, я должна! Понимаешь, это же просто невероятно. Это чудо! Я всю жизнь была… ну, полным ничтожеством. Меня никто не любил. И, честно говоря, справедливо. Мужчины смотрели сквозь меня, не замечая. Я думала, что умру одинокой и бездетной… И что я никогда не буду лежать вот так, в постели в мужчиной… То есть с тобой. Ни с кем другим я не согласна! Это так прекрасно – гладить тебя, целовать… Нет, не говори ничего. Я знаю, что несу полный вздор, но мне обязательно нужно сказать… В общем, я должна заплатить за это счастье, иначе это будет не по-настоящему…

– Почему не по-настоящему? – спрашиваешь ты с грустью в голосе; но в своем порыве я не замечаю этого.

– Ионушка, я серьезно! Мне кажется, я должна пройти какое-то важное испытание. Знаешь, как в сказках, когда женщины ходили за своими любимыми на край света, изнашивали за три года три пары железных сапог, ломали три железных посоха… Это так упоительно! А потом они находили своих любимых, но те были зачарованы, и их надо было еще освободить от чар. Я такие сказки и ваши читала, молдавские… Ну так вот, это же прекрасно – испытание! Потому что только после этого женщина становится достойной своего счастья. А до этого она так… просто повезло. И потом, знаешь, после всего этого их чувства становятся еще сильнее. И уже – на всю жизнь. Да, да! Я хочу испытания!..

Я умолкаю, потому что наконец-то замечаю твой укоризненный взгляд. Ты берешь меня за шею, притягиваешь к своей щеке и говоришь:

– Девочка моя, не надо желать испытаний.

Я смущена и, желая победить смущение, начинаю двигаться. Во мне вырастает что-то новое – что-то странное, чего никогда не было. Это новое вдруг принимается страстно целовать твои глаза, шею, грудь. «Так надо, именно так и полагается делать», говорит мне оно. Как в тумане, я вижу твое удивленное лицо. «Наконец-то я сделаю так, как полагается», слышу я будто чужой голос. Я выпрямляюсь, сидя верхом у тебя на животе, выгибаю спину, и делаю такую же похотливую гримасу, как героини голливудских фильмов. Я не знаю, как это правильно делается, потому что почти никогда в жизни, не считая пары раз, у меня не было случая попробовать… Но я уверена, что надо именно так, что мой час настал. Кажется, я неловко пытаюсь стянуть с попы трусы… Но, к счастью, мне не суждено испробовать себя в роли героини плохого фильма. Нахмурив брови, ты вдруг смахиваешь меня с себя – я даже не замечаю, как это происходит – и оказываюсь рядом с тобой, тесно прижатая к твоей подмышке. Точно как тогда, в походе. Ты укрываешь меня, как большая птица укрывает крылом своих неразумных птенцов. Я слышу твое дыхание, чувствую биение твоего сердца и вдруг понимаю – вот так надо, вот так правильно. И я – уже не я, я становлюсь частью тебя, сливаюсь с тобой, и все мои мысли и чувства сводятся к одному-единственному знанию – что так оно и должно быть. Мне уже ничего не нужно, ничего не хочется, я достигла конечной точки; но это не просто точка, это огромный бескрайний океан, и он – это ты. И он – это И-он. Я внутри тебя, я хочу, чтобы это было навсегда, я хочу умереть, ведь смерть так сладостна! Я теряю свое тело, я растворяюсь. Нет больше некрасивой старой Танюши, не нужно больше грустить и стесняться. Но и красивого молодого Иона тоже нет. Как две бесплотные сущности, они слились в первозданной пустоте. Проходит целая вечность, прежде чем пустота начинает уплотняться. В ней сначала возникает твое имя и твой запах, а потом – твоя грудь и рука. Это первое, что замечают мои глаза, когда обретают способность видеть. Потом возвращается ощущение моего тела, а после – дивана, комнаты, города, нашего прошлого и будущего. Мир постепенно разворачивается, как пестрая скатерть. В нем появляются другие люди, твоя работа, мои тапочки, занавески на окне и то, что надо позвонить маме. Привычные вещи вновь обступают меня. Я поднимаю голову и вижу твое лицо. Оно прекрасно. Но теперь я знаю, что оно – это только маленький краешек тебя. Истинный ты не имеешь очертаний, как и истинная я. Однако я никогда тебя ни с кем не спутаю, что бы с тобой не случилось.

– Ты мой отец, мой сын, мой муж, – шепчу я тебе в подмышку так тихо, что ты можешь услышать меня только душой. И ты, я знаю, меня слышишь.

…

Танюша и Ион жили так, словно постоянно куда-то ехали. Они использовали минимальный набор самых необходимых вещей, и он всегда был под рукой, точно в поезде. Не было скарба второй и третьей очереди, который по редкости употребления мог бы статично расположиться на полках и в шкафах. Эти места занимали пыльные и ненужные вещи танюшиной бабушки – десять лет назад Танюша получила ее квартиру в наследство. Ей и в голову не приходило претендовать на законную территорию бабушкиных вещей, и они оставались на своих местах, как истинные хозяева дома. Так было и до появления Иона; после его появления Танюша и вовсе потеряла интерес к быту. Они с Ионом не жили здесь, а лишь присутствовали, как беззаботные временные постояльцы, приехавшие в гостиницу в чужой город: обстановка номера была важна им постольку, поскольку обеспечивала базовые потребности в тепле, еде и сне. Зона их жизни охватывала только их самих, да то место, которое занимали их тела на кровати, за столом и на любимой ионовой скамеечке на балконе. Один раз, проходя мимо, Ион случайно задел локтем стекло серванта. Это было спустя уже два месяца после его заселения в «бабушкину» квартиру (Танюше по-прежнему не приходило в голову называть ее своей). Стекло задребезжало, и он вдруг заметил фарфоровых зверьков, что выстроились шеренгой впереди толпы из чашек и бокалов.

– Смотри, какие прикольные! – сказал он Танюше.

– Ой, и правда…

Танюша подошла к стеклу. Две собачки, зайчик, ежик, кот – все они смотрели на нее с упреком. Она их совсем забыла! Когда-то, в детстве, она любила в них играть, когда приходила в гости к бабушке. Потом, уже став взрослой, она по-прежнему часто вертела их в руках, вспоминая свои детские мечты и как бы спрашивая: почему вы столько мне наобещали и обманули? А с некоторых пор они совсем исчезли для нее, и сейчас, приблизив лицо к полке, она пыталась вспомнить свои прежние ощущения. Ей стало стыдно, что она больше не любит их, и жаль их маленькие фарфоровые мордочки, но она ничего не могла поделать.

– Давай вытащим их, пусть живут у нас на столе, – предложил Ион, словно услышав танюшину мысль.

С тех пор статуэтки стояли посреди тарелок и чашек, молча взирая на хозяйские трапезы. Так же, как и Танюша, они были вытащены из пустоты и забвения, и это сделала та же рука.

Все долгие годы своего одиночества Танюша воображала, как могла бы выглядеть ее счастливая семейная жизнь. Она представляла, во что она будет одеваться (разумеется, это были сплошь дорогие и красивые, изумительно идущие ей вещи), как совьет чудное семейное гнездышко (тут перед глазами вставали картинки из интерьерных каталогов), а также в деталях продумывала, что они с мужем будут говорить друг другу при тех или иных обстоятельствах. В жизни она была ленива и неряшлива как по отношению к своему внешнему виду, так и к домашним делам. Но, в случае обретения долгожданного женского счастья все должно было разом измениться: Танюша верила, что превратится в идеальную жену из рекламных фото. Но, когда счастье пришло, она не только забыла свои имиджевые мечты, а максимально сократила пользование предметным миром (во всяком случае, в доме и в городе; лес она по-прежнему любила). Кроме стандартных маршрутов внутри квартиры: прихожая – плита – холодильник – низенький стол в комнате перед диваном – ионова скамеечка на балконе, она знала только дорогу в ближайший магазин (и то останавливалась всегда перед одними и теми же полками, и покупала одинаковый, весьма простой набор продуктов). Правда, ей нередко случалось встречать Иона с работы, и это бывало в разных местах, потому что его бригаду постоянно перебрасывали с одного «объекта» на другой. В этом случае Ион на бумажке подробно писал ей схему проезда с перечислением номеров автобусов и маршруток, на которые следует сесть. Все остальное – домашняя обстановка, городской пейзаж, лица людей на улице и т.д. – сливались для нее в одну туманную декорацию. Центром и смыслом мира теперь был Ион. Он прочерчивал дороги в этом тумане, и он же водил ее по ним за руку. Танюша удивлялась, вспоминая, как когда-то мечтала о том, чтобы мир заметил и восхитился ею. Теперь ей это было странно. Мир был нужен просто как фон существования Иона. Его лицо заменяло лица не только всех мужчин, но и всех женщин. Его красота была эталоном красоты, его улыбка содержала модель всех на свете улыбок. Его память была аналогом всех книг, этакой огромной библиотекой, откуда знания доставались безо всяких поисковых запросов. А еще они были живыми и персонифицированными, созданными специально для Танюши. Все в нем было создано для Танюши, и она упивалась тем, что и сама создана для него, что имеет право ему готовить (хоть и скверно), вытирать пыль (увы, не слишком качественно) и кое-как стирать его одежду. Ей бывало совестно, что она такая плохая хозяйка, что в комнате неубрано, что на обед есть только вареная картошка, а на светлой футболке появилось пятно от черного носка, постиранного вместе с белым бельем. Но она быстро утешалась, потому что было очевидно, что Ион и сам не замечает ее огрехов. Если бы она не сказала про футболку, он бы точно никогда не увидел этого пятна; зато, увидев, он рассмеялся и сказал, что так оно даже красивей. Он никогда не обращал внимания на то, что ест, а если Танюша в порыве самокритики сокрушалась, что сегодня ничего толком не успела сделать, он делал сочувственное лицо и предлагал сходить в кафе за пирожными. Пыли и грязи он тоже не замечал. Однажды, когда Танюша повинилась, что давно не делала уборку, Ион решительно отставил миску с картошкой и заявил, что сейчас сам все сделает.

– А что именно надо убрать? – спросил он, с любопытством оглядев комнату.

На спинке дивана лежал ворох одежды, которую Танюша ленилась убирать в шкаф; на полке перед сервантом громоздились ряды немытой посуды, которую следовало отнести на кухню и вымыть еще вчера; письменный стол был покрыт древним культурным слоем из бумаг, книг и забытых чашек, посреди которых стоял временно перенесенный сюда ноутбук. Вылинявшие занавески висели на нескольких оставшихся клипсах, прикрывая грязное оконное стекло. И всюду по углам лежали и стояли вещи, давно утратившие свое назначение – старый, залепленный скотчем глобус, кастрюля, стопка пожелтевших журналов, стаканчик с засохшими авторучками, танюшины детские игрушки и тому подобное. Танюша иногда напрягала мысль и рассуждала, что все это полагается куда-то и как-то убрать; что примерные домохозяйки, должно быть, поступили бы именно так. Но сейчас, проследив взгляд Иона, она убедилась, что он искренне не понимает, какие именно из этих предметов являются признаком вопиющего беспорядка. Квартира была для него таким же природным ландшафтом, как лес. Лес по определению не может быть некрасивым, а главное, глупо было бы покушаться что-то в нем поменять. Нужно принимать его таким, каков он есть, и наслаждаться.

– Да в общем-то ничего, Ионушка, – улыбнулась она, подумав. – И так хорошо.

Как и окружающие вещи, новую Танюшу перестали интересовать окружающие люди. Раньше она видела себя тысячами воображаемых глаз и была уверена, что все они зрят на ее месте какое-то нелепое существо, не имеющее права существовать – за то, что не сподобилось главного индикатора значимости в этом мире. А именно, внимания мужчин. Поэтому в пакете сладостных картинок невозможного, но вожделенного счастья обязательно присутствовали эти же тысячи глаз, только на сей раз узревшие ее, танюшино, счастье. Она видела свою взлелеянную в мечтах супружескую жизнь глазами других – прежде всего, конечно, женщин, ее вечных удачливых соперниц, всегда оставлявших ее первой с конца. Их глазами она любовалась красотой своего придуманного мужа; их восхищенно-завистливыми пересудами она описывала себе свою придуманную любовь. Выходило, что она, боявшаяся людей, не могла мыслить себя без их оценок. Танюша это осознавала, но ничего поделать не могла: ее «я» составлялось из огромной безличной толпы воображаемых людей, из впечатлений которых (обычно негативных), подобно фасеточному глазу насекомого, складывалось общее впечатление Танюши о себе. Разумеется, в самом центре этого клубка располагалась сама Танюша, которая робко верила, что на самом деле она – самая лучшая, и когда-нибудь все это поймут. Но все не спешили понимать, и по-прежнему хлестали Танюшу холодными струями равнодушно-презрительных взглядов. От этого ей становилось горько-упоительно жаль себя, и она проводила ночные часы, смакуя это чувство и придумывая всевозможные наказания для бездушного общемирового жюри.

И вдруг все захлопнулось, как пыльная книга. Улетела толпа несуществующих оценщиков. Исчезли чужие взгляды – как презрительные, так и завистливые. Во всем мире остались только она и ее муж. Теперь Танюша не смотрела на себя – она смотрела только на него. Ей в самом деле стало все равно, как она выглядит. Тело Иона она воспринимала острее, чем собственное; можно сказать, что у них теперь было одно тело и одно лицо на двоих. Ей было забавно, что другие люди этого не понимают. Они наделяли Танюшу какими-то особенными, «женскими» потребностями – считали, что она, как и все, мечтает хорошо выглядеть, покупать себе одежду, делать прически и т.п. Это было так смешно, ведь никакого отдельного танюшиного лица и танюшиного тела на самом деле не было. Вся Танюша свелась к ощущениям – зрения, слуха, прикосновений и запаха, с помощью которых она получала Иона. Ион – это и была Танюша, ее наконец обретенное истинное бытие. Он был ей и муж, и брат, и сын, и отец. Он и дом, где она жила, и лес, в котором она любили гулять, и воды озер, в которых она купалась. Он сам и его любовь были такими же естественными измерениями ее жизни, как пространство и время. Его просто не могло не быть. А значит, его любовь не нужно было обретать, не нужно добиваться, и уж точно невозможно утратить. Как он тогда сказал: «я сделан специально для тебя, а ты – специально для меня». Их близость была столь органичной, что, как казалось Танюше, разрушить ее они не смогли бы даже сами, если бы вдруг захотели. Танюша не просто упивалась восторженным счастьем; это было намного большее, это было спокойное и радостное следование судьбе, в которую она наконец-то поверила.

У них было мало денег. Ион подвизался на стройке в своей любимой должности «подай-принеси», а она приносила мало дохода. Поначалу Танюша удивлялась, как же оно так: в походе она привыкла восхищаться мужниной мастеровитостью – он мог починить все, что угодно, и даже при отсутствии запчастей. Однако монетизировать эти навыки он не то чтобы не умел – как поняла Танюша, он не хотел этого делать. В ответ на ее вопросы он как-то мялся, и Танюша почувствовала, что он стесняется своих способностей, так же как в лесу среди товарищей он стеснялся показаться «шибко умным». Отчего-то он считал не вправе требовать себе высокой оценки. При этом нельзя сказать, чтобы он низко себя ценил. Видимо, способность к самооценке тоже входила в список отсутствующих у него органов, также как и способность бояться. Просто он почему-то знал, что его место на стройке – это именно подсобный рабочий, и искренне радовался своей работе. Когда Танюша приходила встречать его к воротам очередного «объекта» (с термосом и пирожками в рюкзачке, трепетно стилизуя образ крестьянской жены), она замечала, что и в бригаде он ведет себя точно так же, как в походе: всем угождает, всем помогает, всех развлекает, и все это – совершенно искренне. И угрюмые жадные мужики, говорившие только о деньгах и обильно пересыпавшие речь матом, в его присутствии невольно светлели лицами. Даже те, что были друг с другом в непрерывной ссоре, едва не доходившей до драк, с Ионом становились снисходительно-дружелюбны. Они принимали его услуги, как должное, добродушно подшучивали над ним (а он и не подозревал, что можно обидеться), и, несомненно, обкрадывали его сплошь и рядом. При этом каждый из них наверняка был убежден, что оказывает этому вечно улыбающемуся молдавану большое благодеяние. Сам Ион тоже полагал, что у него все прекрасно, и в результате возникала нерушимая гармония отношений. Танюша чувствовала, что ему недоплачивают: Ион приходил на работу самым первым, уходил последним, и в течение дня непрерывно носился туда-сюда с ведрами, мешками, досками и тому подобным, заменяя по очереди всех «спецов» и едва-едва выкраивая время для перекуров. Однако она не смела ничего сказать, приняв раз и навсегда уверенность, что «раз Ионушка так делает – значит, так нужно». При этом Ион, похоже, страшно боялся, что кто-то заметит его умения: поэтому свои успехи он, как всегда, компенсировал простодушным хихиканьем, за что «спецы» определенно считали его дурачком, хотя и прикольным и полезным.

Танюша продолжала заниматься тем же, что и раньше – переписывала тексты для разных сайтов и «вконтактовых» групп, стесняясь слова «копирайтер». Денег выходило иногда сносно, иногда – совсем ничего, особенно, если заказчики вдруг резко меняли «концепцию» и передумывали ставить ее уже готовые работы. Она уже бессчетное число раз обещала себе бросить эту «унизительную и убыточную», как она говорила, деятельность, однако всякий раз с неудовольствием бралась за очередной заказ – потому что альтернативы все равно не было. Она ничего не умела; точнее, не имела специальности, конвертируемой в достойные доходы. То, чему она научилась на экоактивистском поприще (например, умение консультировать по проблематике берегозахватов) – к сожалению, на рынке не оплачивалось. Когда появился Ион, искать что-то лучшее в части карьеры и вовсе показалось ей кощунством: ведь Бог и так подарил ей чудо. А самое главное, она действительно была совершенно удовлетворена их финансовым состоянием, и если иногда и роптала в душе, то лишь потому, что Иона, на ее взгляд, на стройке обманывали. Но эта мысль никогда не задерживалась в ней надолго. Дождавшись Иона, на закате дня выходящего из ворот стройплощадки – при виде Танюши его лицо освещалось улыбкой – и с веселым визгом кинувшись ему на шею, она успокаивалась в уверенности, что «так оно и должно быть». Ибо могла ли она затуманить эту прекрасную улыбку разговорами о чем-то столь бренном, как деньги?

В результате, когда задержки танюшиных выплат совпадали с задержкой ионовых (между тем его матерящиеся коллеги почему-то все исправно получали), с деньгами становилось совсем туго. Тогда уже не по танюшиной нерадивости, а по физическим причинам приходилось переходить на хлеб и картошку; в качестве «витаминов» к этому прилагался репчатый лук, а сдабривалось меню сладким чаем. Брать в долг Танюша страшно боялась, и решалась на такое только в исключительных случаях, когда нечем становилось платить за квартиру. Задерживать коммунальные платежи она считала признаком наинизшего социального падения; должно быть, она унаследовала это от своих законопослушных советских предков. Ион в такие дни сидел, виновато уставившись в тарелку с картошкой, и боялся поднять глаза: он думал, что именно по его вине они не могут купить любимых танюшиных пирожных.

– На следующей неделе точно дадут… Альбертыч сказал! – робко говорил он.

Танюша, которая точно знала, что Альбертыч врет и ничего не дадут, пересаживалась поближе и обнимала его за шею.

– Ничего, солнышко. Мы ж не голодаем! Картошки еще полмешка.

Ион успокоенно улыбался и принимался за дымящиеся картофелины.

Танюша, возможно, совсем перестала бы видеться с людьми, если бы не чувство долга – во-первых, долга экоактивиста, к которому взывали многочисленные природоохранные нарушения, а во-вторых, долга дочернего. Чтобы не почувствовать себя преступницей, полагалось видеться с матерью примерно раз в три дня. И вот раз в три дня она старательно облачалась в старую иллюзию, именуемую Танюшей, и ехала на автобусе в другой конец города, чтобы исполнить свой долг. Ее мать была знакома только с иллюзией Танюши – той, которая всегда смотрела на себя глазами других, боялась одиночества и ждала милости от мужских взглядов. Такую Танюшу мать понимала и, в общем-то, одобряла. Поэтому она всегда разговаривала с нею как с той, прежней, и Танюша силилась вспомнить, как надо отвечать. С одной стороны, дочерний долг требовал соответствовать материнским запросам, а с другой – Бог мой, ведь все, все, что она говорила, было совершеннейшим абсурдом!

– Ну как он там, Ионка-то твой? – спрашивала мать, видевшая перед тем Иона всего один раз. Танюша, как могла, старалась минимизировать ее встречи с зятем. Хотя в тот единственный раз Ион большую часть времени скромно молчал, Танюше казалось, что она присутствует при встрече двух несоединимых стихий, как огонь и вода, и что вот-вот произойдет чудовищная реакция. – Еще любит тебя? А то смотри – он ведь моложе. Дело такое… – Мать многозначительно умолкала.

Она говорила всегда примерно одно и то же в разных вариациях. Ей отчего-то было важно уверить себя и Танюшу, что счастье дочери – это что-то нереальное и невозможное, и что вместо того, чтобы наслаждаться им, следует заранее страдать от того, что оно вот-вот разрушится. В предвкушении неминуемой гибели танюшиной любви мать находила какое-то странное удовольствие, и призывала дочь разделить его.

«Моложе, старше… Зачем это нужно? – думала Танюша. – Он – это все. Это весь мир. Я забываю даже, как он выглядит, красив он или нет. А ей важно, что его тело выглядит несколько моложе моего. Как она не понимает, что его тело существует лишь для других, которые его плохо знают? Нет, это не объяснить».

– Ну, понимаешь, по статистике такая разница в возрасте, как у нас, в последнее время не так уж и редка. Люди теперь меньше подвержены стереотипам, чем раньше, – пыталась она сформулировать расхожие банальности, хотя и понимала, что это ненужно. – Наверное, раньше молодые мужчины, даже если и хотели бы завести отношения с женщинами постарше, стеснялись это сделать, боясь пересудов – мол, они делают это только ради денег и тому подобное…

– В твоем случае это явно не ради денег, – усмехалась мать.

– Вот видишь! – облегченно говорила Танюша.

– Но в твоем случае это может быть из-за квартиры! – победоносно изрекала мать. – Жить-то ему где-то нужно.

– Мама, пожалуйста!..

– Послушай, я сама искренне желаю тебе счастья, – перебила мать учительским тоном. – Я понимаю, что выбора у тебя особенного нет, и я совершенно не против, чтобы ты тоже немного порадовалась жизни. Но я очень боюсь, что встреча с реальностью будет болезненна для тебя, когда… когда… – она замялась, – когда он уйдет к более молодой и красивой!

Танюша улыбнулась.

– Хорошо, мама. Так ты советуешь мне выгнать Иона сейчас? Раз потом он все равно уйдет к молодой и красивой?

Мать обиженно поджала губы. Эта реакция была не совсем та, что она ожидала. Она надеялась, что дочь будет спорить, но в глубине души почувствует то же, что чувствует она – сладостное предвкушение страдания.

– Танечка, я понимаю, что тебе хочется верить… Вот ты споришь со мной… – сказала она, хотя Танюша совершенно не спорила, – но послушай моего опыта. Я все-таки жизнь прожила, кое-что видела. Мужчины могут быть самые лучшие, добрые, умные и все такое, но если на горизонте появляется молоденькая девушка – весь ум как метлой вышибает. Все бросают – и за ней.

– Да-да, я тебе верю, – отвечала Танюша, с трудом сдерживая смех. – Ион встретит молодую и уйдет. Так что мне делать? Выгнать его сейчас, чтобы страдать сразу, а не потом?

Мать разочарованно взглянула на дочь. От нее требовалось не решать, когда выгнать потенциального изменника, а лишь проникнуться идеей своего печального будущего. Но при этом, разумеется, следовало надеяться на лучшее и тянуть отношения как можно дольше. Этот противоречивый сценарий танюшина мать хорошо знала по собственному опыту. Он был реализован на танюшином отце. А раз он кое-как сработал – отец, конечно, в итоге ушел, как ему и полагалось, но в сухом остатке была дочь, которая худо-бедно существовала поблизости – то и Танюше не следовало сходить с проторенного пути.

Танюша посмотрела на часы: скоро Ион должен был освободиться с работы. Ей очень хотелось встретить его на проходной и порадовать пирожками с мясом; она знала, что на улице аппетит у него лучше, чем в квартире, и он обязательно съест парочку. Должно быть, вид термоса с чаем и пакетов, разложенных на высоком бетонном поребрике, ассоциировались у него с атмосферой дороги, которую он так любил.

– Ну хорошо, предположим. – Мать отчаялась добиться от дочери понимания и решила прибегнуть к козырным аргументам. – Предположим, ты его любишь, он тебя – тоже и все такое. Но почему же тогда он на тебе не женится, а? Ведь если любит – должен жениться, разве не так?

Она посмотрела на Танюшу гневным взглядом иезуитского судьи. Опасная глупость дочери уже начинала ее раздражать. Однако вместо ужаса, который должен был исказить ее лицо, мать увидела все ту же беззаботную улыбку.

– Он не женится, потому что я его не попросила. Если бы я попросила, он сразу женился бы.

Жениться, женился, женитьба – это было такое крошечное, почти незаметное пятнышко на фоне бесконечности их с Ионом любви, что было смешно и утомительно пытаться разглядывать его. Женитьба – это ярлычок с подписью, который навешивают на любовь; но зачем подпись, если любовь и так заполняет весь мир? Кому ее показывать?

Мать недоверчиво ухмыльнулась.

– Так что же ты не попросишь? Попроси тогда.

– Я не хочу, – честно ответила Танюша.

Она, которая всю жизнь считала замужество наивернейшим знаком востребованности, главным смыслом женской жизни – теперь видела в нем лишь скучный довесок, который зачем-то нужно тащить с собой.

– Э-э… ну ты даешь! – От неожиданности мать не нашлась, что сказать.

– Так ведь если ты говоришь, что он все равно меня бросит, то зачем расписываться? Потом разводиться дольше, – хитро улыбнулась Танюша.

Мать задумалась.

– Ну, не скажи… Все-таки если женат, то надежнее…

– Если он захочет уйти от меня, но брак его не отпустит, то это же какая-то тюрьма получается, – с деланным простодушием сказала Танюша. – Зачем же мне брак с заключенным?

– Понятно, ты у нас святая! Себя в жертву принесем, лишь бы мужику было хорошо, – недовольно проворчала мать. – Ну, смотри сама. Только потом не жалуйся, когда плакать придется. Я тебе посоветовала… а ты как знаешь… – Вдруг глаза ее расширились – она вспомнила про главный, беспроигрышный козырь. – Погоди, а как же дети? Ты же всегда о детях мечтала. Плакала, что бездетной останешься. Ребенка-то он тебе делать собирается?

Логики в ее рассуждениях было немного: получалось, что официальный брак больше способствует зачатию ребенка, чем так называемые свободные отношения. Кроме того, выходило, что нежелание мужчины делать женщине ребенка является дополнительным признаком его легкомыслия.

Танюша перестала улыбаться. Взгляд ее устремился внутрь себя: она словно обозревала бескрайнюю долину любви, в которой обитала. Она действительно всю жизнь мечтала о детях, причем в количестве, обратно пропорциональным ее шансам их иметь – о множестве детей, чуть ли не о десятке. Сейчас ее желание не угасло, но изменилась, что ли, форма этого желания. Прежде, когда Танюша была одна, большая часть ее мечты окрашивалась в цвет тоски оттого, что она неосуществима, и страха того, что она неосуществима. Это была своеобразная мечта-боль. Теперь боль исчезла, и осталось только желание само по себе. И оказалось, что в чистом виде оно не жжет, не бередит сердце, а спокойно и радостно светит, как путеводный маяк, к которому ты точно знаешь, что придешь. Будущие танюшины дети были такой же естественной частью мироздания, как их с Ионом любовь. И любовь, и еще нерожденные дети были даны ей свыше, а потому не было никаких причин печалиться, что их пока нет, или опасаться, что их не будет.

– Когда Богу будет угодно, он пошлет их нам, – сказала Танюша.

«Значит, по крайней мере, он не заставляет ее предохраняться, – решила про себя мать. – Выходит, это Танька уже не может забеременеть. Повезло мужику. Как все удачно для него срослось!»

– Мама, ты извини, мне Ионушку встретить с работы надо… Я к тебе приду… гм… в пятницу, ладно?

«Бегает за ним, как собака, даже противно, – думала мать, глядя из окна на неуклюжую фигуру дочери, выходящую из подъезда. – Ну да бог с ней. Пусть хоть напоследок жизни порадуется».

…

– Погоди, я же курил только что, у меня губы горькие… Дай-ка я прежде водички попью, – смущенно говорит Ион, увидев, что Танюша хочет его поцеловать.

– Нет, они у тебя всегда сладкие-сладкие. Слаще крема в эклерах. – И Танюша решительно охватывает его губы своими. – Ну, я же говорила! – выдыхает он через минуту.

Потом она переходит на его остренький подбородок, колючий от только что выбившейся щетины – у Иона борода растет только на самом кончике, как у китайских мудрецов – а оттуда по резкому обрыву скатывается на худую шею с торчащим кадыком. Осторожно переступая губами, она спускается, как альпинист-первопроходец, в ключичную впадинку и, словно щупом, касается ее языком.

– Танюш, ты что? – Ион улыбается сквозь дрему. После работы он прилег отдохнуть, но Танюша, увидев его лежащим, не смогла сдержать желания и устроилась рядом. Ему приятны ее ласки, но, когда ее губы соскальзывают еще ниже, на грудь, он целомудренно краснеет. – Танюшка! – говорит он притворно-строго, словно она делает что-то предосудительное. И хотя она ничего такого не делает, оба знают, что он обязательно так скажет.

– Ионушка, ну пожалуйста… – Она пробирается губами в ложбинку посередине груди, где растут редкие черные волоски и где под кожей чувствуются близкие ребра. – Когда я тебя вижу, то просто не могу остановиться.

Она уже научена прошлым опытом, поэтому действует чрезвычайно осторожно, и все время смотрит на реакцию.

– Ну и проказница ты… – смиренно говорит Ион, и вдруг неожиданно с легкостью приподнимает ее на руках, возвращая ее лицо поближе к своему, и снова заставляет их губы слиться в поцелуе.