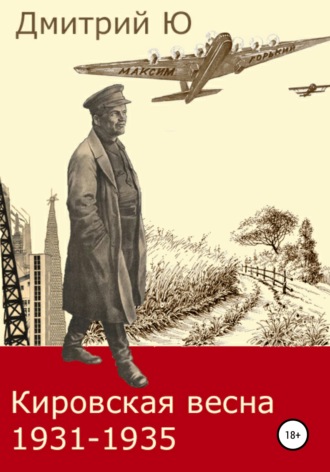

Дмитрий Ю

Кировская весна 1931-1935

25.06.35 Егорушка Козлов

На лето мы всей командой, с Костей Закурдаевым и Мишей Боровнюком поехали в колхоз к Сереже Глухову. Жили у его матери и сестры, Тоньки, на пару лет нас младше. Поплескавшись пару дней в реке, скоро заскучали и взялись помогать колхозу в сельском хозяйстве.

Идя домой, Тонька рассказывала, как у них сорвалась щука килограммов на восемь весом, как она чуть было не нырнула за ней вдогонку. В одной руке девочка несла ведерко с уловом, другая же прочно определилась в руке Миши. С этого дня Тонька неотступно следовала за нами, куда бы мы ни направлялись, – в лес, в сад, в поле. Дома она часто и подолгу охорашивалась перед зеркалом, старым волнистым, до неузнаваемости искажавшим изображение, и спрашивала Мишу с лукавой улыбкой:

– А ведь я ничего девчоночка, форсистая, правда ведь, Миша? – И, послюнявив палец, приглаживала свои белесые, выгоревшие бровки. – Вот закончу школу и тоже уеду в город, только не на завод, как вы, а прямо в Москву покачу. Поступлю работать в цирк, стану на лошадях кататься: я хорошо езжу на лошадях. Косы остригу, как Феня Ларцева, куплю туфли на высоком каблуке, шелковую кофту и ридикюль.

– А губы красить будешь? – полюбопытствовал Миша.

– Буду, – быстро ответила она. Потом, подумав, решила: – Губы красить, пожалуй, не придется: краски не напасешься.

Как-то раз нам удалось уехать без нее в ночное. Я знал, что всех лошадей на конюшне ребята разобрали и ей не на чем будет за нами погнаться. Но едва мы спутали лошадей в овраге за избушкой бакенщика, как к костру воинственно подлетела наша Тонька на серой молодой кобылке, только что вернувшейся с пристани. Подол платья закатился, открыв голые коленки и трикотажные трусики, платок съехал на затылок.

– Тпру, стой, тебе говорят! – закричала она и, опрокидываясь назад, натянула поводья.

Лошадь внезапно стала, и всадница кувырком скатилась к ее ногам, но тут же вскочила, замахнулась на кобылу, в страхе отпрянувшую от нее. Спутав лошади передние ноги, Тонька приблизилась к костру, дразняще показала мне язык, свернулась клубочком возле Миши на подстилке и уставилась на огонь своими громадными глазами. Никто из ребят не удивился ее появлению. Очевидно, они часто видели Тоньку в своей компании в ночном.

Смеркалось. Однообразно успокаивающе позванивали колокольчики на шеях лошадей.

Приковылял Митроша-бакенщик. Деревянная нога, похожая на бутылку горлышком книзу, захлестывала траву, стучала о камешки. Митроше выкатили из горячей золы костра печеную картошку, она жгла ему руки, и, очищая кожуру, он перекидывал ее из одной ладони в другую. В груди бакенщика, будто в самоваре, что-то клокотало, тоненько выводило бесконечные нотки. Он расстегнул ворот рубахи и проговорил хрипло и сердито:

– Духота! Гроза, должно, идет…

Он свернул папироску, прикурил от уголька, усмирив едким дымом подкатывающееся удушье, бросил окурок в огонь, взял еще одну картошку, подул на нее, но есть не стал.

– Насчет войны у вас там ничего не слыхать? Говорят, какой-то Гитлер объявился на немецкой земле. Войну замышляет. Правда это или так болтают?

Деревенские ребята, примолкнув, прислушивались к нашему разговору. Оглянувшись на Мишу, я ответил уверенно:

– Будет ли война, сказать не могу, а вот Гитлер – это да, объявился.

– Фашист он, – вставила Тонька осведомленно. – Это мы слыхали.

– Чего он добивается, сатана? – сурово кашлянул Митроша.

Миша Боровнюк разъяснил:

– Фашистский режим хочет на всей земле установить. А капиталисты Америки и Англии – его помощники.

– Одна шайка, известно, – согласился бакенщик. – Против мира, значит, попрут, паразиты! И к нам, стало быть, не нынче-завтра жди.

– Сунься только! Зубы-то пообломаем! – вскричал я, подбрасывая сучья в огонь.

– Теперь нас не укусишь, – поддержал Митроша. – Как только эту пятилетку выполним, так пиши – врагам крышка: Россию не догонишь. А что такое война, я больно хорошо помню: и рад бы забыть, да деревяшка не дает – снарядом ногу-то отхватило… – Он мотнул кудлатой головой, откусил картошки и спросил требовательно: – А насчет оружия у нас как? Люди наши – храбрец к храбрецу, это я еще по той войне знаю. А сейчас и подавно. Оружия только давай.

– Оружия у нас хватит! – горячо заверил я. Мне очень захотелось рассеять все сомнения бакенщика и подчеркнуть, что к войне мы готовы.

– Войны, видно, не миновать, – задумчиво прохрипел Митроша. – Вы как раз подоспеете…

{19}

27.06.35 Иероним Уборевич

Инспектируя свой любимый Белорусский военный округ, Нарком Обороны Уборевич в конце июня 1935 года добрался до 10 отдельного гаубичного артиллерийского полка РГК (резерва главного командования) в небольшом белорусском городке Сморгони.

Идеально выметенный плац, дорожки, клумбы, само положение на местности неожиданно вызвали у него воспоминания, которыми он на товарищеском обеде поделился с командованием полка.

* * *

Смотрю, товарищи, на ваш полк, и вспоминаю случай, бывший у нас на Западном фронте в 1916 году. Я ведь тут как раз и служил.

Батарея стояла на позиции под Сморгонью, тут неподалеку, слева от той самой знаменитой дороги Минск – Вильно, по которой отступала из России армия Наполеона. Дорога эта хорошо известна по картине Верещагина. На ней изображена лютая зима, полосатый столб и аллея траурных берез. У нас же под Сморгонью в ту пору была весна – конец свежего белорусского мая. С батареи мы видели длинный ряд старинных кутузовских берез, ставших за сто лет гораздо толще и выше. Кое-где порванные и расщепленные неприятельскими снарядами, они радовали чистотой, молодостью зелени.

Вторую неделю на фронте было затишье. Воспользовавшись им, мы очень хорошо замаскировали орудия молодым ельником, выкопали дорожки, обложили их камешками, возле блиндажей вбили в землю скамеечки и столики, на которых нарисовали шашечные клетки, – словом, превратили нашу батарею в прелестный уголок. Затем мы вымылись, пришили пуговицы, починили амуницию. Хорошенько вычистили травой бачки и миски и, наконец, разложив под ведрами костры из можжевельника, стали всей батареей кипятить белье. А прокипятив и накрепко выкрутив, не сразу стали развешивать его, чтобы неприятельская воздушная разведка не обнаружила нашу батарею. На этот счет мы были достаточно опытны. Мы терпеливо дождались, когда последний самолет противника, окруженный вскакивающими значками шрапнели, скрылся в глубине неприятельского расположения. Было отлично известно, что сегодня неприятельские аэропланы летать уже больше не будут. Поэтому мы спокойно раскинули все наши белые подштанники и рубахи по ельнику маскировки. В ожидании, когда белье высохнет, батарея отдыхала и развлекалась.

Телефонисты пошли всей командой в поле играть в городки, или «скракли», как они у нас назывались по-польски.

Ну а я, тогда не Маршал Советского Союза, а подпрапорщик Уборевич, пришел на батарею и остановился возле третьего орудия, где собралась компания знакомых, в том числе несколько бомбардир-наводчиков, два взводных, три орудийных начальника и дежурный по батарее, младший фейерверкер Лепко, весельчак и балагур.

Лепко рассказывал анекдоты. Заметив меня, он на полуслове спрыгнул с крыши блиндажа, выложенной дерном, стукнул шпорами и приложил руку к козырьку заломленной фуражки.

– Анекдоты рассказываете? – спросил я.

– Так точно, господин подпрапорщик! – доложил Лепко.

– Ты рассказываешь?

– Так точно, господин подпрапорщик, я!

– Ну, так можешь не стоять. Садись, продолжай. И я тоже где-нибудь около вас посижу, устроюсь. Послушаю.

Лепко блеснул карими глазами, воровато мигнул слушателям:

– Только, господин подпрапорщик, вы потом до меня ничего не имейте и не обижайтесь.

– Это почему? – удивился я.

– Потому, что тама, в этом анекдоте, есть за вас, господин подпрапорщик. Такой анекдот и ничего кроме.

– Хорошо. Пускай. Я позволяю.

Лепко вскочил на крышу блиндажа, устроил шашку между ногами, сбил фуражку еще более на ухо, облизал губы и с места в карьер начал резким, бабьим голосом:

– Пошел я, значится, в очередь дежурить на наблюдательный пункт, и тама вдруг налетает неприятельский снаряд, и меня в один счет тем неприятельским снарядом убивает на месте. Вот, значится, меня убивает на месте, и в сей же секунд подхватывают меня два ангела под руки, несут на небо и становят против самых райских врат. Ну, конечно, сейчас же выходит апостол Петр и спрашивает: «Что такое за шум, кто пришел?» Я ему говорю: «Так и так, сего числа убитый на наблюдательном пункте младший фейерверкер шестьдесят четвертой артиллерийской бригады, первой батареи Лепко явился до вас в рай». Он на меня посмотрел со всех сторон и говорит: «Иди обратно: мы таких, как ты, мурлов в рай не принимаем». – «Что это за такое – „мурлов“? Как это может быть, что вы не принимаете? Новое дело! Не имеете права! Когда я шел на действительную службу, нам батюшка говорил, что тот солдат, который службу свою аккуратно справлял, до своего непосредственного начальства имел уважение и потом погиб в доблестном бою за веру, царя и отечество, – тот солдат безусловно сразу принимается до вас в рай. Какой может быть вопрос?» А он меня все-таки не хотит пускать и говорит: «Я ничего не знаю. Я пойду сейчас доложу господу богу. Пусть, как он скажет». Хорошо. Вот апостол Петр пошел до бога, возвращается назад и говорит: «Можно. Господь бог говорит, что если который солдат действительно службу свою аккуратно сполнял, до своего непосредственного начальства имел уважение и потом погиб в доблестном бою за веру, царя и отечество, тот солдат безусловно сразу принимается до нас в рай. Заходи, пес с тобой! Только сапоги вытри, а то у нас чисто». Я, значится, вытер сапоги об траву и захожу в рай. Ну, конечно, какой из себя рай, известно: безусловно чисто. Сметья под ногами нет. А под ногами есть то самое синее небо, которое, если посмотреть от нас, с батареи, то приходится вверху. А оттуда обратно – как раз внизу. Такая вещь.

При этих словах Лепко посмотрел вверх. Следом за ним посмотрели задумчиво вверх и все остальные. Голубой купол майского неба накрывал землю. Солнце садилось за неприятельским расположением. Огненная пыль висела в воздухе. И сквозь эту слепящую пыль нежно светлела на горизонте рыбья косточка – развалины сморгоньского костела.

Ух, как памятен мне этот майский полесский вечер!

– Начал я, значится, ходить по раю, – продолжал Лепко, – Гуляю час, гуляю два, гуляю три. Вокруг ходят разные прозрачные ангелы. Ничего. Только вдруг захотелось мне страшно ужасно кушать. Ничего нет смешного. А как вы думаете? С самой смерти ничего не ел. Вижу: идет мимо меня какой-то ихний архангел с огненным тесаком, – видать, дежурный по раю, – чи Гавриил, чи Михаил.

– Если с тесаком, значит, Михаил, – сказал дискантом цыган Улиер.

– Нехай Михаил. Вот я ему и говорю: «Слушайте: у вас тут какую-нибудь порцию выдают? Бо я сильно-таки голодный». А он мне говорит: «Что вы, что вы! Какой вы необразованный солдат! Тут у нас не земля, а рай, и никто не кушает, потому что вокруг – вы видите? – одни только бесплотные духи, то же самое сказать – прозрачные». – «Ну, я там не знаю, что за бесплотные духи. Очень может быть. Только я лично хочу кушать. Не могу терпеть». – «Не полагается». – «Как это „не полагается“? Ничего не знаю. Веди меня до господа бога». – «Хорошо». Приходим мы до самого ихнего бога. Ну, конечно, какой из себя бог – известно: сидит на таком вроде троне, и вокруг него кущи. «Что такое за шум? – спрашивает. – В чем дело?» Я ему говорю: «Так и так, не дают кушать, в чем дело?» А этот самый чи Михаил, чи Гавриил ему докладает: «Это есть тот самый младший фейерверкер Лепко с первой батареи шестьдесят четвертой артиллерийской бригады, который в доблестном бою пострадал за веру, царя и отечество». Бог спрашивает: «Солдат справный?» Я ему отвечаю: «А как же? Я службу свою аккуратно по уставу сполнял, до своего непосредственного начальства всегда имел уважение. Даже господин подпрапорщик Уборевич могут подтвердить. А если вы мне не будете давать какую-нибудь пищу, тогда я лучше ухожу из вашего рая. Ну его к черту с таким делом!» Бог подумал-подумал и говорит: «Раз солдат справный, службу по уставу сполнял, до своего непосредственного начальства имел уважение, за веру, царя и отечество пострадал в доблестном бою, тогда ничего не попишешь. Дайте ему кушать». Тут дали мне полный бачок жареного мяса, полбуханки белого хлеба и кипарисовую ложку.

Пошел я себе в сторону, сел под райским кустиком и как следовает быть пообедал, а потом лег спать. Только я лег спать, как этот меня будит, чи Гавриил, чи Михаил: «Эй, солдат! Вставай! У нас в раю спать не полагается. У нас в раю находятся бесплотные духи. Они никогда не спят». – «А ну вас всех к черту! Веди меня до бога». Обратно приходим до бога. «Что такое за шум? – говорит. – В чем дело?» – «Солдат спать хочет!.»

Лепко рассказал, как бог подумал-подумал и позволил ему спать. Потом, выспавшись, Лепко захотелось курить, и как архангел не позволил, и как опять ходили до бога, и как бог, обратно, подумал-подумал и велел выдать восьмушку махорки «Тройка», газету «Русское слово» и две коробки спичек Лапшина: «Нехай курит, чтоб дома не журились».

Лепко рассказывал подробно, обстоятельно, не торопясь, изредка сплевывая и крутя на груди револьверный шнур свекольного цвета.

– А где же тут за меня? – наконец спросил я, нахмурившись. – Что-то я этого не замечаю.

– За вас сейчас будет, Иероним Петрович, – быстро сказал Лепко. – Это есть анекдот довольно длинный, часа на полтора. Вот, значится, выкурил я две хорошие скрутки из махорки «Тройка» и газеты «Русское слово» и вдруг замечаю, что мне сильно необходимо до ветру. Побежал я по раю искать, где это находится. Бегаю, бегаю и ничего такого не вижу. Ну что тут делать? Подходит до меня этот самый чи Михаил, чи Гавриил: «Ты чего, солдат, бегаешь?» – «До ветру хочу». Он даже рассердился: «Да ты что: с ума спятил? Здесь все-таки рай, а не бог знает что!» А я прямо-таки чуть не плачу: «Веди меня скорее до бога». Приходим. «Что такое за шум?» Архангел докладает: так и так. Бог подумал-подумал и говорит: «Нельзя». – «Как это „нельзя“?! – кричу я. – Как это может быть „нельзя“, когда я уже больше не имею возможности?! Что такое, на самом деле! Кушать даете, а до ветру не разрешаете! Тогда пустите меня назад, в часть!» Бог, обратно, подумал-подумал и говорит: «Раз солдат справный и пострадал за веру, царя и отечество в доблестном бою, тогда, поскольку мы ему действительно давали кушать, ничего не попишешь. Можно. Только отведите его подальше». Отвел меня архангел на сто шагов в сторону, выбрал тихое место за райскими деревцами, вынул свой огненный тесак и вырезал в небе аккуратный такой кружок. Небо там, знаете, синее, твердое, вроде стеклянное или, лучше сказать, фарфоровое. «Валяй», – говорит. А я посмотрел вниз, на землю и отвечаю: «Слушайте, извиняйте, но здесь я не могу. Вырежьте мне очко в другом месте». – «Почему такое?» – «А вот смотрите». Архангел посмотрел вниз, а внизу, аккурат под нами, как раз самая наша батарея и скамеечка, и на скамеечке как раз вы сидите, Иероним Петрович. «Видите?» – спрашиваю архангела. «Ну, вижу, говорит. Так в чем дело?» – «Не могу я позволить себе такое свинство над господином подпрапорщиком. Господин подпрапорщик всегда меня любил, в наряды меня не в очередь не посылал и сказал, что на той недоле меня непременно в отпуск отпустит, домой на побывку». А этот, чи Гавриил, чи Михаил, махнул только рукой и говорит: «Ничего. Валяй. Не стесняйся. Все равно не отпустит. Брешет».

Ну, думаю, ладно, за такой анекдот можно Лепко и в отпуск домой отпустить.

Но едва успел Лепко произнести последние слова своей длинной сказки, как воздух страшно рвануло и четыре взрыва, как четыре черных земляных столба, медленно выросли впереди батареи.

Спотыкаясь, падая и срывая на бегу с елок белье, бежали батарейцы к своим блиндажам.

Вдалеке ударили четыре слабых орудийных выстрела, и почти в ту же секунду бурей налетели четыре новых восьмидюймовых снаряда и разорвались позади, обдав батарею ливнем черной земли.

Следующие четыре снаряда разорвались на самой линейке. Вверх полетели щепки, куски дерна, елки, ведра, рубахи. Но мы уже сидели на нарах в блиндажах, с ужасом прислушиваясь к потрясающему свисту неприятельских снарядов, бушевавших вверху. Стены шатаясь, ползли. Ручьи сухой пыли бежали по стенам. Куски земли завалили маленькие окошечки. В блиндажах стоял удушливый зеленоватый сумрак. Мы молчали, подавленные. Мы боялись взглянуть друг на друга, боялись пошевельнуться. Нам казалось, что малейшее движение может навлечь мгновенную смерть. Вместе с тем мы понимали, что случилось. Случилась очень простая вещь.

Мы остерегались неприятельских самолетов, но совершенно забыли о змейковых аэростатах. Одна такая «колбаса», выставленная неприятелем за Сморгонью и незаметная в огненной пыли заката, обнаружила нашу батарею, увешанную бельем.

Я не знаю, какая сила в мире могла нас спасти!

Свыше сорока минут восьмидюймовая батарея противника на совершенно точном прицеле буквально уничтожала нас с методичностью сверхчеловеческой, зверской.

Несколько сот десятипудовых снарядов превратили нашу батарею, наш прелестный уголок с шашечными столиками, скамеечками, клумбами и дорожками, в совершенно черное, волнистое, вспаханное поле.

В могильном сумраке блиндажа нам казалось, что прошло несколько суток.

И вот, когда мы уже думали, что этому аду никогда не будет конца, вдруг наступила полная, глубокая, блаженная, ангельская тишина. Мы подождали пять минут, десять минут и, наконец, осторожно, один за другим, стали выбираться из земли наверх.

Резкая оранжевая полоса зари плыла в глазах.

Мы были почти совсем глухие. Мир вокруг нас плыл в нестерпимой тишине. Но вот звуки стали возвращаться. С густым жужжанием пролетел майский жук.

Свежий ветерок уносил вонь жженого гребня, выползавшую из горячих воронок, покрывавших все пространство батареи. Сильно потянуло холодным, эфирным запахом листьев и хвои. Тогда мы стали выяснять потери, но оказалось, что потерь нет. Не было не только убитых или раненых, не было даже контуженых. Были только оглушенные, но они приходили в себя. Ни один снаряд не попал в блиндаж с людьми или в орудие. Два снаряда попали в блиндаж телефонистов, но он был пуст: телефонисты, игравшие в «скракли» далеко в поле, не успели добежать до своего блиндажа и укрылись в чужом. Блиндаж телефонистов был совершенно разбит, но на поломанной потолочной балке каким-то чудом висела совершенно не тронутая взрывами целенькая керосиновая лампа под круглым жестяным абажуром – гордость независимых и богатых телефонистов.

Некоторое время мы не знали, что делать, и в нерешительности сидели на земле, вытирая рукавами потные лица с черными носами и ушами.

Вдруг дежурный по батарее, младший фейерверкер Лепко, вскочил, поправил фуражку, обернулся и закричал:

– Встать, смирно!

Он увидел командира бригады. Генерал-майор Алешин шел в сопровождении адъютанта по исковерканной земле к батарее. Генерал оставил свой кабриолет на шоссе. С шоссе батарея, вероятно, казалась полностью уничтоженной. Его лицо было белее мела, губы тряслись. Он спотыкался, иногда скрываясь в земле по грудь, иногда поднимаясь на насыпь так, что были видны целиком его хромовые сапоги с маленькими шпорами.

Когда он приблизился на должное расстояние, младший фейерверкер Лепко, с рукой под козырек, стремительно ринулся к нему, как вкопанный остановился за четыре шага, стукнул большими медными шпорами, отбросил левую руку ковшиком назад, выставил грудь настолько, насколько вобрал живот, и лихим, отрывистым бабьим голосом крикнул так, что в далеком лесу отозвалось эхо:

– Ваше превосходительство! Первая батарея шестьдесят четвертой вверенной вам бригады. Дежурный по батарее – младший фейерверкер Лепко. Во время дежурства никаких происшествий не случилось.

И отскочил в сторону, пропуская генерала.

Генерал хотел поздороваться, взял под козырек, запнулся, посмотрел на нас – черных и страшных, – и вдруг слезы хлынули по его старческому белому лицу. Он махнул рукой и, спотыкаясь, пошел назад, а за ним на высоких драгунских ногах шел, сутуло качаясь, адъютант подпоручик Шредер.

А мы начали откапывать орудия.

{22}

06.09.35 Газета Правда

СОВЕТСКИЕ БОГАТЫРИ

РЕКОРДЫ ЗАБОЙЩИКОВ ДОНБАССА ДЮКАНОВА И СТАХАНОВА

Телеграф привес с Донбасса радостную весть. Весть о выдающейся победе двух мастеров угольного фронта.

30 августа на шахте «Центральная-Ирмино», Кадиевского района, неожиданно стало настоящим праздником. Произошло событие, поднявшее на ноги весь коллектив. Забойщик Стаханов в этот день вырубил советским отбойным молотком 102 тонны угля. Стаханов стал героем дня. Ему искренне и с величайшей радостью жали руки товарищи по линия забоя. Его поздравляли руководители района и шахты. К нему летела горячая приветственная телеграмма секретаря Донецкого обкома тов. Саркисова. В телеграмме между прочим говорилось:

«Горячо приветствуя вас с этой победой, выражаю твердую уверенность, что вы, искусно осваивая технику и повышая темпы угледобычи, прочно завоюете звание лучшего мастера отбойного молотка в Донбассе».

Победа Стаханова в самом деле совершенно исключительная. 102 тонны за 6 часов! Это столько же, сколько в 1933 году давал отбойный молоток за целый месяц! Это почти 7 вагонов угля! Если бы все забойщики отбойных молотков Донбасса давали по сотне тонн за смену, то это составляло бы около 700 тысяч тонн угля в сутки одними лишь отбойными молотками, не считая врубовых машин и ручного забоя. Короче говоря, донецкие шахтеры тогда бы завалили страну углем.

В среднем отбойный молоток в Донбассе вырубает теперь 6,5 тонны в смену. В первом полугодии месячная производительность отбойного молотка не превышала 147 тонн. А тут явился на линию забоя тов. Стаханов и за шесть часов дал на-гора 102 точны. Вот почему он – подлинный герой нового, механизированного Донбасса.

Но… тов. Стаханову было суждено быть именинником на шахте только четыре дня.

Началось невиданное соревнование на побитие производственных рекордов. 2 сентября забойщик той же шахты тов. Поздняков вырубает за смену 61 тонну. Успех замечательный, но до рекорда Стаханова далеко.

3 сентября спускается в шахту парторг участка, на котором работает Стаханов, мастер отбойного молотка тов. Дюканов. Он бросает вызов Стаханову. Он берется перекрыть его рекорд. И слово большевика Дюканова превратилось в новое большое дело. За смену тов. Дюканов вырубает 115 тонн угля. Рекорд Стаханова бит!

Шахтный поселок разражается новым ликованием и радостью. На шахте воцарился небывалый производственный подъем.

Кадровики – ударники забоя торжественно обязуются еще поспорить с Дюкановым и Стахановым… Над копром шахты, как никогда раньше, ярко горит красная звезда – символ победы.

Наш пламенный привет и поздравления вам, товарищи Дюканов и Стаханов! Вами по праву может гордиться не только Донбасс, но и вся страна. Вы своей изумительной работой доказали, как замечательно советский отбойный молоток крошит угольный пласт, когда им управляют опытные и крепкие руки шахтеров-большевиков.

Шахтеры Донбасса! Поучитесь у товарищей Дюканова и Стаханова, как надо выжимать из новой техники все, что она только в состоянии дать. Следуйте их блестящему примеру! И тогда вы в этом году также выйдете победителями.

{10}