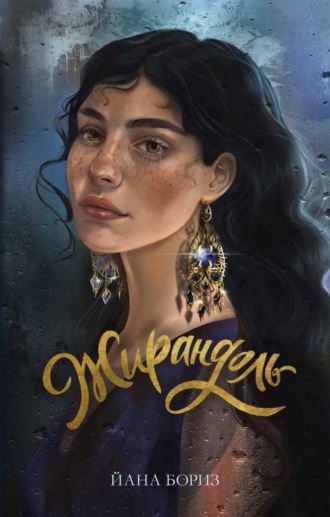

Йана Бориз

Жирандоль

– Сестричка, а я к Рождеству домой попаду? – спросил рыжий у сиделки во время обеда.

– Дохтур сказав, что сдюжите. То бишь, можно вам.

– А я? – Платон тоже вцепился в сказочную возможность: дом, наряженные елки, Тонечка в белом ажурном платье, светлая и мирная, как весь этот снежный праздник.

– И вы. – Сиделка попалась добрая, всем обещала счастье.

Но выбрался он из госпиталя еще нескоро. Сначала узнал, что в той перестрелке погиб зеленоглазый Ленька, которого и вовсе на линии огня не планировалось. Он ведь ушел греться на солнышке, за деревья. Значит, прибежал непутевый социалист, хотел браткам помочь, а вышло вот так. И немногословный Козьма нашел последний приют в теплом ущелье немирной горной речушки. А ведь просто пошли по воду, как положено каждый день, ничего не опасаясь и даже ни от кого не таясь.

Четверых турок тоже уложили, набросились всей ротой, выбили из-за камня. На что те рассчитывали? Патроны-то у них не бесконечные. То ли отбились они от своих, то ли какие-то идейные. Теперь разницы нет: ни Леньку, ни Козьму, ни их шуточки, ни их злость назад на землю не вернуть. Как знал неуемный бунтарь Леонтий, – да, точно Леонтий, не Леонид! – что война для него обернется злом, агитировал против нее, аж слюни брызгали изо рта. И все равно сгинул. Не верил в победу, не верил в нужность этой бойни и поплатился. Такие непраздничные мысли впечатали Платона в жестокую хандру, на фоне которой затруднилось выздоровление. Узколицый бледный доктор шептал непонятные слова, а раненый даже не боялся, ему было на удивление все равно.

– А знаете, мы ведь сначала решили, что это вас убило, Платона Сенцова, потому что у Леонтия в кармане ваши документы нашли. В суматохе разбираться не стали, погрузили и увезли. Это потом уже поручик прибыл, все по местам расставил.

– Надо же, похоронили меня, выходит, – кисло скривился Платон, – значит, долго жить буду.

– Непременно будете, – обнадежил его доктор и ушел.

В Курске ему удалось оказаться лишь к февралю 1917-го, когда последние морозы подстегивали побыстрее скрипеть казенными валенками. Город не чистили, рук не хватало, грязные сугробы заполонили тротуары, на ледовых катышках подпрыгивали телеги, с праздничным звоном вываливались на мостовую ящики и кули, брызгали зерном, яблоками или патронами, ругались пассажиры и возничие. Платон постоял, вдыхая запах города и навоза, полюбовался спящим, притихшим Гостиным двором. Нечем торговать, рабочие руки на фронте, товары распроданы или припрятаны. Вспомнился Ленька с его запальчивым «кому нужна эта война?».

Он не спеша пошел вдоль засыпанных снегом знакомых карнизов, мимо окон, что подмигивали давнему знакомцу затейливыми узорами. «Вот идет убийца, – думал Платон, не принаряживая свои мысли. – Настоящий убийца, не случайный». Может ли он теперь просить нежную ручку Антонины Ивановны, взять ее в свою загрубелую, испачканную в крови, связать ее кроткую судьбу со своей собственной, потрепанной, второпях залатанной, но недолеченной? Проходя под душистыми окнами кондитерской, он думал, что да, может. Нельзя ставить крест, если вся жизнь еще впереди и есть время все поправить. А подходя к закрытым ставням родной табачной лавки уже решал, что нет, не имеет права. Ему сначала надо выбросить из головы, вытолкать все ненужные мысли, боль, потерянные лица, а потом уже на освободившемся месте восстанавливать прежнюю жизнь с ее маленькими нешумными заботами. Надо ждать. Но у Тони есть ли время и желание снова ждать?

Он мялся на крыльце Пискуновых, несколько раз брался за дверную ручку и снова отпускал ее. Нос обидно покраснел, намок. Плечи озябли под шинелью. Если проситься к Ивану Никитичу снова в приказчики, то надо решительно звать Тоню замуж, иначе никак. Пять лет уже прошло кругом-бегом с той весны, когда он придирчиво выбирал колечко на соседских прилавках. Да, с весны 1912-го минуло целых пять лет. Антонине уже двадцать три, а ему самому скоро тридцать два. Почти во столько Спаситель взошел на Голгофу и очистил мир от грехов своей кровью. А что сделал Платон? Только приговорил к смерти несколько неприкаянных душ.

Он наконец взялся за дверной молоток.

Екатерина Васильевна сама открыла дверь. Она пополнела и постарела, морщинки собрались вокруг красивых полных губ, глаза смотрели строго, словно ждали нехороших вестей, боялись, но все равно выбрали не отставать, быть в курсе.

– О боже! – Она почему-то прикрыла рот ладонью, как будто увидела привидение. – Так это неправда, выходит? – Глаза часто моргали, ощупывали гостя с ног до головы. – Ну проходи, мил человек, проходи, любезный. – Она распахнула дверь. – Мы теперь без прислуги, так что давай по-простому.

Сенцов потопал валенками и протиснулся в прихожую, которая теперь почему-то казалась ему тесной. Старенькие обои все те же, что и до войны, зелено-полосатые. Из столовой доносилось шипенье самовара. Вдруг забренчало пианино, грустно, со слезой, и быстро смолкло.

– Маменька, кто пожаловал? – нежным колокольчиком спросил голос, милее которого Платон не знал.

– А угадай-ка, милая, – крикнула Екатерина Васильевна с кривоватой улыбкой, но в голосе прозвенела не веселость, а испуг.

Навстречу Платону вышел Липатьев, почему-то в домашнем халате.

– О, рад приветствовать! – Он неуклюже прижимал к груди левую руку, она не двигалась, скрюченные пальцы выглядывали из черной перевязи.

– Ах, боже мой! Платон Николаич! – Тоня выглянула из-за липатьевского плеча в белом переднике с рюшами поверх розового платья, такие раньше носили горничные. Ее щечки светились в цвет ткани нежными яблоневыми лепестками. – Вы живы? Како… как… какая радость! – Но в голосе было мало радости, больше удивления, непонимания.

– Мы получили известие, что вы погибли, мой дорогой Платон Николаич, – пояснил Алексей Кондратьич. – Ну удивили вы, сударь, и порадовали!

Сенцов недоуменно разглядывал домашний халат Липатьева. К чему такой наряд в пискуновском доме? Вдруг Иван Никитич занемог? Небось помощь нужна, а одним дамам в доме куковать боязно.

– Да… там с документами вышла путаница, меня с сослуживцем спутали. – Он так и стоял у порога, не расстегивая шинели. Она казалась особенно грязной и прокопченной в этой уютной прихожей. – А что с Иван Никитичем? Как он?

– Все слава богу. – Екатерина Васильевна перекрестилась.

– Да, у нас все терпимо, – втесался Липатьев, не дав ей досказать. – А еще можете нас поздравить: мы с Антониной Иванной обвенчались.

Глава 5

Граф Иннокентий Карпович Шевелев отличался безмерной суеверностью, что его отнюдь не красило. Прежде чем встать утром с постели, он тщательно прицеливался правой ступней к прикроватному коврику, наступал с излишней аккуратностью, да еще подпрыгивал для надежности, чтобы легкомысленные небеса затвердили, что день начался именно с правой – с правой! – ноги. Соль рассыпать в его доме, набитом разномастной мебелью и модными штучками – кальянами, африканскими статуэтками, японскими зонтиками, – соль рассыпать приравнивалось к уголовному деянию. Слуг, позволивших себе по нерадивости такое глумление над порядком, сразу рассчитывали без выходного пособия. Никакие слезы не помогали. Если Иннокентию Карповичу доводилось оставить на комоде или трюмо нужную записку, портмоне, да хоть шляпу вместе с головой, он ни за что не возвращался, даже прибитое в прихожей зеркало не помогало. Так и шел, дразня прохожих романтическими темными кудрями и обязательно улыбаясь, радуясь, что удалось миновать очередное препятствие, хоть и не без потерь, но все же без фатальных неудач. Такое сумасбродство отлично вписывалось в портрет какой-нибудь светской кокетки или экзальтированной престарелой матроны, но никак не зрелого, просвещенного господина, отца семейства, неглупого предпринимателя и отменного острослова.

Кто-то недалекий мог бы сказать, что господин Шевелев родился под счастливой звездой, но сам Иннокентий Карпович знал, что звезды вовсе ни при чем: ему достался от бабки-грузинки заговоренный амулет – костяшка в форме сидящего льва. Вещь и на самом деле не одно столетие кочевала по нагрудным мешочкам для оберегов и сундукам с приданым. Может быть, и тысячелетие. По крайней мере бабкина бабка уже помнила, как ее родитель, сходя в могилу, со смертного одра протягивал старшему сыну этот костяной талисман. Сын отправился вслед за отцом, а бабкина бабка не сплоховала – забрала диковинную вещицу себе. С тех славных пор и поселилась удача в семействе Шевелевых. Первая в ряду замечательных бабок удачно вышла замуж за богатенького и титулованного, ее сын прославился доблестью в Отечественной войне 1812 года и вдвое расширил границы земельных владений. Это был шевелевский прадед. Дед не подкачал, приумножил капитал и вписал несколько славных страниц в семейную летопись своими хозяйственными талантами. Отец просто жил на всем готовом и в ус не дул, и сам Иннокентий Карпович надеялся не ударить в грязь лицом перед потомками. И все эти респектабельные события связывались фамильным преданием с маленькой почерневшей косточкой, в которой только художник мог распознать замыленного несчастного льва, сидевшего на задних лапах и глядевшего в никуда почти не угадывавшимися, залепленными вековой паутиной глазами.

Впервые он познакомился с реликвией, когда выпал очередной молочный зуб. По этому великолепному поводу бабка решила просветить внучка и продемонстрировала источник грядущих благ. Маленький Кеша не впечатлился, ему в тот период больше нравились сказки. Тем не менее на следующий день, собираясь с деревенскими девками по ягоды, он прокрался в бабушкины апартаменты, пока та командовала в столовой, и спер почерневшую костяшку. Чем-то она все-таки пришлась по душе, что-то в ней чувствовалось необычное, загадочное.

Вдовая бабка коротала оставшиеся годы на шевелевской вотчине, заготавливая в неимоверном количестве, хоть на весь уезд, варенья и соленья. Графское семейство наезжало в село почти каждое лето, шумно обустраивалось в пустовавшем флигеле, привозило с собой столичные сплетни, новые словечки, моды и игрушки. Петербургские няньки наводили свои порядки, местная прислуга на них дулась, начинались нешуточные войны с интригами, шантажом и хитрой дипломатией. Бабушка вникала в них с дотошностью главнокомандующего, а внуку доставалась роль армейского разведчика. Не ездили лишь в те годы, когда отправлялись за границу в европейские гостиные, но и тогда детей с собой не брали, все равно отправляли к бабке, так что Иннокентий считал себя в доме полноправным хозяином.

Ягода в тот год уродилась щедрой, девки набрали корзин и лукошек, прихватили с собой узелки с пирогами. Намечался превосходный поход. Маленький Кеша топал за толстой Матреной в зеленой юбке и мечтал, как устроит в лесу настоящее тайное логово. Лучше всего в пещере, но можно и на дереве. Сначала он сам все подготовит, а потом приведет малышей: четырехлетнюю сестренку и кузена. А матери не покажет, зря она его вчера так долго ругала за разбитую вазу, могла бы и просто в двух предложениях сказать. Разве он не понимал, что это нехорошо? Он и сам огорчился: бабушка любила вазу, ставила в нее сухой тростник, красиво. Вовсе необязательно повторять по сто раз одно и то же.

– Эй, барчук, не отставать, – командирским басом приказала Матрена, и раздосадованный Кеша обиделся еще сильнее.

Что за незадача с малолетством? Все норовят поучить, потыкать носом. Даже дворовая девка приказным тоном разговаривает. Был бы он взрослым, смог бы дать отпор. Матрена будто почувствовала его обиду, подошла, погладила по голове и сунула в рот что-то безумно сладкое, теплое и сочное.

– Кушайте, Кешенька, – ласково пробасила она, улыбаясь васильковыми глазами. – Экая ягодка толечко с кустика, надо прямо на полянку сесть и в ротик есть.

Да, здесь ее правда. Такая вкуснятина попадалась только в лесу. Иннокентий начал собирать землянику своими силами. Лукошком пренебрегал, предпочитал воспользоваться советом искушенной Матрены и собирать в рот. Он увлекся, пополз за куст, там оказалась целая кладовая. Жаль, что послушался матери и наелся оладий, теперь влезет мало ягоды.

За ближними деревьями, как оказалось, вилась едва заметная тропинка к роднику. Изумрудный мох стелился под ногами упругим ковром, хоть танцуй на нем, все равно не примнется. Хрустальные струйки выпрыгивали из-под камней, на секунду замирали стеклянными изваяниями в неглубокой выбоине и тут же убегали вниз по глинистому руслу. Чтобы напиться, надлежало набирать воду в ладошку. Кеша попробовал и промочил штаны на коленях, измазал грязью башмаки. Раз терять стало нечего, он смело пересек неглубокое русло и попал в густой ельник. Прохлада куснула за промокшие ноги, он разулся, потрогал ступнями сухой и приветливый мох. За елкой замаскировался малинник. Это он здорово придумал, Кешенька тоже не побрезговал бы таким укрытием. Резные листья едва пропускали солнечные лучи, держали оборону. Они безжалостно кололи световое войско острыми краями, отгоняли его от своих владений. Кстати прибежали думки про тайное логово. Деревенские пацаны хвастались, что все лето напролет в таком проживали. А он чем хуже? Ему тоже надо. Довольный Кеша присел под кустом и начал лакомиться, пока над головой истошно не загомонили птицы и в лесную сказку не врезался визг:

– Ой, мамоньки! Девки! Мишка! Тика-а-а-ай!

– Ой, Хосподя-я-я-я!

– Пшел! Пшел отсель!

– Бабоньки, а где барчук-то?! Ау!!!

Кеша услышал, но не двинулся с места: поздно, бурая туша по ту сторону родника отсекла его от девок. Лужайку сотряс рык. Казалось, от такого даже малина посыпалась с ветки, мягко застучала по голове, по плечам. Хотелось еще сильнее вжаться в колючую траву, чтобы макушка затерялась среди еловых шишек.

– Эй, Потапыч! Пфу!!! – Какая-то смелая девка выбежала с той стороны и замахала палкой.

Увеличенные страхом глаза видели больше положенного. Кеше показалось, что он различал лоснящуюся шерсть, вросшие в бедро репейники, крохотные злые глазки и розовую пасть с перламутровыми потеками слюны. На самом деле он лишь угадывал неуклюжую тень, остальное дорисовывало воображение, но так было еще страшнее. Лес завизжал, как до этого зарычал. Зверь темной громадой раздвигал ветки, удаляясь от родника, мощные ягодицы подпрыгивали и колыхались, вдалеке мелькали юбки. Кеша вскочил и побежал в противоположную сторону, в чащу, обдиравшую щеки и рукава, дальше – под светлые березки, потом снова в чащу. Он бежал, пока хватило сил. Не остановился, а упал, задыхаясь, непослушные ноги дрожали и заплетались. Рука зачем-то нырнула в карман, там что-то билось о бедро. Пусть маленькое и легкое, но при бешеной гонке все равно мешало, лучше выкинуть. Никакой полезной добычи он не надеялся отыскать. Сначала подумал, что так и есть: бесполезная дребедень. Потом пригляделся: на ладони лежал костяной лев, почерневший и замыленный тысячами прикосновений, но все равно четко распознаваемый, даже как будто грозно оскалившийся, поднабравшийся решимости. Вчера он казался миролюбивее. Иннокентий глубоко вздохнул. Сердце вставало на место, не жалось больше к горлу, не норовило выскочить. Что теперь делать? Сжатая в кулачке костяшка как будто добавила сил: он встал и снова понесся по лесу, взобрался на холм, спустился, перебрался еще через один родник, дальше бежать не получалось, только плестись. Мальчик оглядывал одинаковые стволы, заросли и камни, за каждым ему чудился оскалившийся медведь, и он снова пробовал тикать из последних сил. Возле сухого орешника Кеша понял, что заблудился окончательно и бесповоротно. Даже не мог сообразить, в какой стороне дом. Топать обратно значило прямо в медвежьи объятия. Он представил, как хищник доедал Матрену, как, задрав зеленую юбку, отрывал куски от ее мясистых ляжек, как утробно урчал. Через секунду Иннокентий уже всхлипывал, потом зарыдал в голос с подвываниями, как брошенный щенок на ярмарке, отчаявшийся, голодный и понимавший всем немудрым существом, что жизнь окончена. Такой однажды попался на глаза в масленичном ряду: забившийся в угол, незаметный среди пьяного смеха и частушек и несчастный настолько, что смотреть недоставало сил. Тогда графиня сжалилась, велела кучеру забрать собачонку с собой. А теперь на кого рассчитывать? И слезы полились еще рьянее.

Проревевшись, Кеша с удивлением понял, что жизнь продолжается и даже этот проклятущий день еще не подошел к концу. Следовало что-то предпринять. Сидеть под деревом и ждать, когда придет смерть – клыкастая, горластая, с полной розовых слюней пастью, – категорически не хватало терпения. Сначала он решил залезть на дерево, но тут же отмел этот план как скучный. Вряд ли его здесь кто-нибудь отыщет, кроме зверья. Значит, все равно придется идти, плутать в полном одиночестве по опасному темному лесу, надеясь только на свои короткие слабенькие ноги и зажатого в кулаке костяного льва. Помогала ли эта штука его роду? Вроде бы да, раз позволила убежать от зверюги. Но, с другой стороны, что ж не уберегла совсем, чтобы не было этого страшного приключения? Порассуждав на эту тему, сколько позволяла присмиревшая после рева паника, Иннокентий пришел к выводу, что в лихой час всякое чудо пригодится, поэтому поднес костяшку к самому лицу и жарко зашептал то ли молитву, то ли заговор. Он просил прощения за то, что нарушил покой оберега, клялся больше так не поступать, вернуть на место, на бархатную подушечку в бабкиной шкатулке, и не прикасаться без крайней нужды, умолял помочь, расписывал, как печалятся его маменька и бабинька, как тоскует по братцу малышка Ксеня.

Так, бормоча несусветные языческие привороты, мальчик побрел среди царственной тишины леса, среди его равнодушного богатства, где никому из пресмыкающихся, клыкастых или пернатых не было дела до насмерть перепуганной, израненной детской души. Он пугался шорохов, сначала лез на деревья, потом устал и просто прятался за очередной ствол потолще, едва не терял сознание от резкого вскрика птицы или шумного трепыхания ее крыльев, без перерыва что-то шептал своему оберегу. Пройдет с десяток шагов, остановится и побормочет в кулак. Минует кустарник или лужайку – очередная порция жарких и бессвязных слов. Главное – куда-нибудь выбраться до темноты. Совсем недалеко текла по своим нескончаемым делам широкая дорога, он точно это знал. Но как ее отыскать? Предательские ноги требовали отдыха. Кеша взглянул на своего льва. Тот вроде успокоился, больше не скалился.

– Ну что? Будешь выручать или нет? Если меня сожрут, то и ты ведь домой не попадешь? – в срывавшемся мальчишеском голосе слышалась угроза.

Лев печально молчал, прятал глаза за почерневшей пеленой столетий.

Когда коварное солнце подобралось к закату, окрасив листву беспечно розовым и радужно лиловым, Иннокентий понял, что это его последний день. Больше не будет пирожков с вишней и сказок на ночь, он никогда не научится верховой езде, не наденет парадный китель с блестящими пуговицами. Все бесцельно и безнадежно. Ноги отказывались шагать, в желудке поселились прожорливые червяки, ворочавшиеся тревожными клубками и больно кусавшие изнутри. Ягод им оказалось мало, не наелись.

– Ау! Кто здесь? – раздался сбоку мелодичный девичий голос.

– А-а-а-а-а… а-а-а-а… тетенька!!! Я!!! Я это!!!

Кеша от небывалой радости забыл слова, просто вопил.

– Ау!!! Иди к нам, – позвал голос.

Через минуту мальчик кого-то обнимал, целовал, плакал, размазывая сопли.

– Я погляжу, одежа-то у него непростая. Ты чьих будешь?

– Как не забоялся-то? Сердешный! Говорят, нонче мишка девок шевелевских напугал, инда поранил кого-то.

– Аще как забоялся. Ты погляди на его. Ажно дрожит.

Девки из соседнего села разглядывали найденыша, щупали, цел ли, угощали нехитрыми харчами, вкуснее которых маленький графский сынок в жизни ничего не ел.

Бабушка так напугалась, что даже не ругала, хоть Кеша и опасался ее гнева. Оказывается, не зря он прихватил амулет, спасла-таки его семейная реликвия. Для себя Иннокентий решил так: медведь явился, потому что он без спросу взял оберег, созорничал, и жути лесные стали наказанием, а потом лев опомнился, понял, что выручать надо, и вывел к людям.

С тех пор костяная статуэтка пользовалась у графа Шевелева величайшим уважением. Когда пришла пора сдавать экзамены в гимназии, он специально съездил к бабушке, ставшей к тому времени совсем старенькой, немощной, и попросил оберег для успешной аттестации. Она дала. Экзаменационная пора проскользнула, как будто по смазанной маслом сковороде, сам не заметил, как вышел отличником по всем дисциплинам. Но когда спустя пару месяцев безделья и бездумных пирушек с наконец-то дозволенным шампанским он собрался в деревню, чтобы вернуть драгоценность на место, бабушка уже умерла, так и не дождавшись внука. Лев остался у Иннокентия. Мать с отцом не больно жаловали старинные притчи, да и жили они все вместе, то есть вроде талисман обитал у сына, а с другой стороны – в семейном доме, как и положено.

Когда разгульная юность полноправно вступила в права, молодой граф Шевелев числился офицером кавалергардского полка, носил шпагу и парадный мундир и вовсю куролесил по светским салонам. Он отточил язык и перо, сочинял смешные и обидные эпиграммы, волочился за первостатейными красавицами и считал, что жизнь – это череда приятных развлечений. Девятнадцатый век закончился для него в мажорном ключе, и он не ждал подвоха от грядущего, двадцатого.

Однако в первый же год нового столетия, когда вместо приевшейся восьмерки на календаре появилась непривычная девятка, то есть в одна тысяча девятисотом, у него случилась крупная ссора. Поручик Григорий Соколовский слыл среди товарищей молчуном, умником, предпочитал дамскому обществу книжное. К нему обращались особо церемонно, потому что в невестах поручика числилась не кто-нибудь, а полковничья дочка – некрикливая и не больно красивая барышня. На весеннем смотре миловидный блондин Григорий с голубыми прохладными глазами и мягкой бородкой вдруг ни с того ни с сего покрылся сыпью. Да не просто сыпью, а вулканами, грядками, багровыми, воспаленными, блестящими сальной смазкой, под которой скопился готовый пойти в атаку гной.

– Что это с вами, Соколовский? Может, к лекарю? – дежурно спросил капитан.

– Сам удивляюсь, – пробормотал поручик, – никак, съел что-нибудь. Пойду в аптеку, куплю притирок.

Иннокентий, еще не переживший вчерашний разгул, излишне громко прошипел:

– А Грегуар, кажется, навестил известных девиц и прихватил оттуда гостинец. – Товарищи за столом в офицерском буфете дружно заржали. Тут бы и прекратить, замолчать и извиниться, но, глядя, как веселятся необузданные жеребцы, Шевелев не смог удержаться и добавил: – Как теперь подходить к полковничьей дочке?

Он сам не знал, зачем оскорбил Соколовского, ни злобы, ни соперничества между ними отродясь не водилось. Еще не смолк дружный гогот, как Иннокентий уже жалел о сказанном, а оскорбленный Григорий направлялся к обидчику.

– Сударь, вы позволили себе насмехаться над моим заболеванием и нелепыми предположениями порочить имя дорогого мне существа. – Соколовский, негодуя, покраснел, теперь он весь превратился в один воспаленный прыщ. – Извольте принести публичное извинение.

– Вам, сударь, угодно драться? – Иннокентий снова удивлялся своему языку, казалось, сегодня тот плясал сам по себе, жонглировал опасными ненужными словами.

– Вы еще спрашиваете? Конечно, угодно.

Кто-то дергал его за рукав, что-то шептал, но в ушах стремительно нарастал протяжный гул – это совесть била в набат, оглушала. Перед глазами поплыла жемчужная пелена. Зачем он это сказал? Дурачина! Сейчас бы извиниться, покаяться, обругать последними словами свой непослушный язык и пригласить на примирительный обед. Но уже невозможно, все слышали, все видели. На кону честь не только его самого – егозы Кешки, любимца покойной бабки и меньшой сестры Ксени, а всей шевелевской фамилии.

Он на деревянных ногах повернулся к соседу по застолью, рыжему Тарасевичу, и попросил быть секундантом. Вот и все.

Иннокентий Карпович никогда не отличался склонностью к военным дисциплинам. В полк его определили по традиции, пока не женился и не осел на какой-нибудь почетной и бездельной должности. Стреляться он не любил, меткостью не блистал. Но это все не главное. Главное – он вообще не испытывал неприязни к Соколовскому, не желал тому зла. Чувство вины легло на сердце, как будто это не фигура речи, а реальная гирька, некстати проглоченная за завтраком и засевшая в желудке. Ни туда, ни сюда. Хотелось побежать на квартиру к Григорию, упасть на колени и вымолить прощение. Если умирать, то хоть без вины. Чтобы не говорили, что погиб паяц ни за понюшку табаку. Но теперь извиняться поздно – засмеют.

Оставалась одна надежда на костяной оберег. Иннокентий вытащил свое сокровище из шкатулки, перекочевавшей к нему из бабушкиного будуара, долго смотрел на льва, шептал слова извинения, как будто это не почерневшая костяшка, а покрытый прыщами Григорий. На улицы прибежали ранние петербургские сумерки, но граф не зажигал свечей. В полутьме казалось, что лев смотрел на него с досадой, с осуждением. Поздно вечером пришли секунданты, обговорили условия. Осталось только помолиться и пораньше лечь спать.

Утро выдалось туманным. Иннокентий Карпович плеснул в лицо холодной воды, сделал гимнастику: сегодня очень пригодится крепкая рука. Завтрак он заказал легкий, но питательный – два яйца с холодной говядиной, чтобы в голодный обморок не упасть, а тяжести не чувствовать. От кофе вообще отказался, от него как будто головокружение: приятное, несильное, совсем чуть-чуть, но все равно неуместно. Секунданты почему-то задерживались. Граф еще раз размял кисти и взял в руки оберег. Раз есть время, то пусть лев напоследок еще послушает жалобы.

Через полчаса никто не пришел. Это начинало действовать на нервы. Теперь он уже не думал о несуразности ссоры, не винил себя, только желал, чтобы все поскорее закончилось. Наконец перед парадным простучали копыта.

– Иннокентий, друг мой, – начал князь Сергей, его рыжий секундант, – с нашим противником случилась беда: он слег в горячке. Бредит, трясется. Я сам его видел. Григорий Петрович рвался на поединок, но я считаю, что долг честного человека – дать отсрочку. Пусть придет в себя. Нельзя пользоваться выгодным положением перед лицом недуга. – Он говорил серьезно, но левый глаз умудрялся хитро подмигивать Иннокентию.

За плечом Сергея стоял на вытяжку секундант Соколовского и согласно кивал головой. Выражение его лица было скорее траурным, чем озабоченным. Он казался всерьез опечаленным, только непонятно, чему больше: несостоявшейся дуэли или болезни своего дуэлянта.

– Разумеется, господа. – Шевелев расцвел, в груди что-то щелкнуло и отпустило. – Раз мсье Грегуар болен, ни о каком поединке речи быть не может. Я сам его проведаю и заверю, что мы сможем продолжить, как только позволит его здоровье.

Секунданты откланялись, а Иннокентий Карпович побежал вприпрыжку к себе, вытащил из шкатулки статуэтку и крепко расцеловал:

– Помог ты мне, братец, крепко помог. Теперь давай дальше, чтобы Гришенька простил меня и никакой дуэли вовсе не случилось.

Лев лукаво улыбался в утренних сумерках. Что ж, он снова справился с задачей, а разве могло случиться по-другому?

Шевелев и вправду навестил Соколовского, тот лежал в лихорадке, так что беседы не вышло. Он, грешным делом, решил, что лев таким способом уберегает от опасности своего владельца, и даже попенял за это безответной костяшке.

– Ты, дружок, давай как-нибудь по-другому, нехорошо так.

Амулет снова его послушал. Через неделю стало известно, что Соколовский встал на ноги, но на улицу еще не выходил. Через несколько дней такие же огромные болючие прыщи выскочили на лице рыжего секунданта и еще двух офицеров, а через неделю слег сам Шевелев. Недуг назывался ветряной оспой. Лекари не зря пугали, что ей заражаются едва не с полувзгляда. Лихорадка причиняла страшные мучения, а прыщи на теле вовсе не беспокоили. Воспитанный Соколовский, к тому времени уже окончательно выздоровевший, но с темными пятнами на щеках, навестил больного, посидел напротив кровати, поцокал языком.

– А ведь это я вас заразил.

– Да… и не только меня… Еще полполка на вашей совести, – простонал Шевелев.

Бледный, похудевший Соколовский вздохнул:

– Я же не по своей вине. Или из-за этого тоже стреляться изволите?

Так они и помирились. Не ссориться же всерьез, если всему виной детская болезнь, но Иннокентий Карпович твердо уверовал, что костяному льву все под силу.

После этого полуволшебного происшествия Шевелев подал в отставку и надумал жениться. Когда он посватался к Анастасии Яковлевне, то прихватил талисман с собой, любовно завернул в тряпицу и положил в карман. Растроганная невеста сказала заветное «да», и жизнь покатилась сытым колобком, перепрыгивая буераки и неудобицы.

Тесть графа очень удачно унаследовал за супругой купеческого сословия пай в товариществе «Лаферм» – замечательном табачном предприятии, всего за полвека выросшем из маленькой лавки на арендованных площадях в Пассаже до поставщика Двора Его Императорского Величества и пафосного особняка на 9-й линии Васильевского острова, нарощенного на дежурный домик по проекту академика архитектуры Ю. Ю. Бенуа. Перед русско-японской войной, когда граф предложил свою нервную, но крепкую руку Анастасии Яковлевне, завод имел один специализированный магазин в Москве и четыре в Санкт-Петербурге. Везде требовался наметанный глаз и трезвый расчет, поэтому скучать графу Шевелеву не приходилось. Молодой Иннокентий Карпович с головой нырнул в неведомый мир машин для сушки и резки, экспорта-импорта, новых сортов зелья с непривычными волшебными названиями. Ему нравилось выбирать картинки для упаковок, ходить по цехам, считать, пробовать. Он и курил больше для image, настоящей тяги не испытывал, поэтому и любимых сигар никак не мог выбрать.

Иннокентию действительно везло, и главной удачей стал не прибыльный пай в процветающей компании с громким именем, а кудрявая прелестница Анастасия Яковлевна. Ее воспитали в духе старых гостиных, где барышни вышивали шелком и лишний раз не открывали рта, поэтому жена взяла за правило разделять взгляды мужа. Она научилась любить блюда, которые предпочитал супруг, начала ездить верхом, чтобы не отставать от прочих дам, хоть терпеть этого не могла и ни разу не взбиралась в седло до самого замужества. Кроткая, красивая, благонравная, но притом умная и рассудительная, прочитавшая все прогрессивные романы, но равнодушная к нарядам и украшениям, а главное, сторонившаяся сплетен жена – удача для любого дворянина.