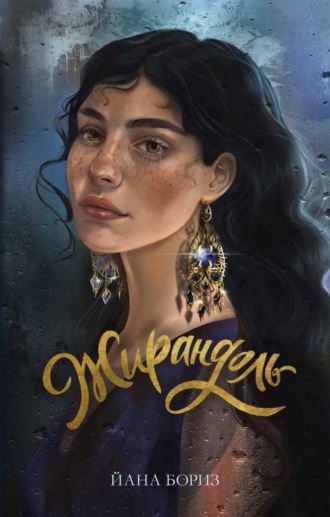

Йана Бориз

Жирандоль

– Пора. С Богом. – Паровоз поднес кружку кипятка и чистое полотенце.

…Ему присудили каторжных работ на четыре года. Могли перевести на поселение, но Курск он увидит не раньше 1916-го. Игнат Александрович составил зубодробительное обвинение, упирая на святость человеческой жизни и непопустительство смертоубийству. Иван Никитич выпросил право выступить перед судом, горячился, адвокат кровоточил красноречием не хуже матерого конферансье, но не помогло. Или помогло? Могли ведь присудить и больше.

После процесса он долго сидел с Пискуновым наедине в какой-то судебной комнатушке, оба по большей части молчали. Прибежал запыхавшийся адвокат, пригрозил, что будет писать прошение на высочайшее имя, и убежал.

– Платоша, со всяким бывает… случаются камуфлеты[10], Христос терпел и нам велел. – Иван Никитич похлопал его по плечу. – Во всяком случае ты знай, что после всей этой… скрипучести ты снова можешь приехать и работать под моим патронажем.

– Благодарю, Иван Никитич, передавайте благопожелания Екатерине Васильевне и Антонине Ивановне, – только и сумел выдавить камуфлетчик.

Когда забрызганная грязью тюремная карета привезла его назад, к высокому каменному забору с коваными воротами, навстречу выехала другая, поменьше. Из окна выглядывал прямой без единой лишней черточки нос и неравнодушные горячие глаза.

– Эй, товарищ, как у тебя дела? – крикнула Ольга, на нее зашикали.

Платон невесело помахал рукой.

– Вот так жандармы расправляются с нашим братом, товарищ! – Звонкий голос растворился в цокоте копыт.

В камере его встретили сдержанными вздохами и крепким чаем. Паровоза к тому времени тоже осудили, он ждал этапа, Огурка крутился перед околоточным, как вошь на гребешке, уже третьего сменил, никто пока не мог подобрать к нему ключик, конопатый Колосок играл в молчанку, надеялся, что отпустят.

Сенцов улегся на свою шконку еще засветло, отвернулся, уставился в окно. Вот и все. Не будет ни торговли, ни собственной лавки, ни навощенного паркета в гостиной, ни нежной Тонечки за накрахмаленной скатертью. На деревьях собирались серыми каплями ранние почки, кое-где наружу уже высовывались нежно-зеленые перышки, из форточки призывно пахло весенней землей, расквашенной талыми водами и щедро сдобренной навозом. Это был тревожный запах несбывшегося счастья.

Еще три недели продлилось ожидание. Вдруг еще передумают, переиграют? Вдруг покойный Лука Сомов окажется чудовищным упырем, за избавление от которого полагался не каторжный срок, а почетная грамота? Пришло грустное письмо от Антонины Ивановны. Между вежливых строк Платон прочитал, что она ему предана и собирается ждать из неволи. Он поначалу воспрял духом, забегал по камере, по-петушиному выпятив грудь, но под насмешливыми взглядами сокамерников сдулся, осел, как перестоявшее тесто.

– Все марухи пишут одинаково, паря, не бери на голову, бери метром ниже, – усмехнулся Сергей.

Он прав. Что значит «буду все так же коротать вечера с альбомами» или «вашу честную душу не сломят такие грозные испытания»? Это ведь ничего не стоившие слова, просто заверения в дружбе, без сердечного междустрочья.

– Не робей, братуха. – Колосок, которому он тоже показал письмо, ободряюще ткнул кулаком в плечо: – Гарно пишет, знать, не серчает, люб ты ей.

Платон поверил. В его положении очень важно уповать на хорошее, все жизнелюбивое внутри – а его в человеке ой как много, с излишком, плещет через край! – все это заставляло надеяться на лучший исход. Через три недели сформировался этап в Сибирь. Тюремщики вывели арестантов во двор, разделили на три кучки: политические, уголовники и женщины. За высоким забором хозяйничал май, дразнил птичьим щебетанием, пускал в глаза цветочную пыль. Среди женщин Платон с удивлением увидел Ольгу Белозерову.

– С политическими быстро расчухониваются: раз-два и готово. – Стоявший рядом Паровоз заметил его удивленный взгляд.

– В месте поедем, выходит? – Глупейший вопрос вырвался сам собой.

В ответ прилетел только презрительный цвирк.

Этапированных погрузили в телеги и повезли на вокзал, не старый, не в Ямской слободе, что открыли для специального поезда Александра Второго, когда тот возвращался из Крыма, а новый, в центре города – многоярусный теремок с каскадом маленьких зеленых крыш, похожий на разлапистую елку. Всю дорогу Платон не сводил глаз с прямой свечечки Ольгиной спины. На самом деле он хотел полюбоваться напоследок милым Курском, запомнить буйство цветущих садов по берегам непослушной Тускари[11], чванливые фасады Гостиного двора и густой, пробиравший до кишок звон Сергиево-Казанского собора. Но смотрел на изящную скрипочку белозеровской спины и ничего не мог с собой поделать.

На вокзале их долго продержали перед вагонами, он слышал, как Ольга читала стихи своим товаркам в теплых платках и чунях, но с одухотворенными, некрестьянскими лицами:

– «Тайны Атланты героев манят, гибнут таланты, горны звенят!»

Наконец поехали. В вагоне пахло пылью и кислой овчиной, из щелей сочилась паровозная гарь. Платон пробрался ближе к тамбуру, залез с ногами на приступочек и смотрел в маленькое зарешеченное окошко. Мимо поплыли леса и заливные луга, слюдянисто поблескивавшие на задорном майском солнце. Сквозь чертополох веков на него смотрела земля прадедов, сытое Черноземье, удобренное костями и потом не одного поколения Сенцовых. Он не сомневался, что выдюжит, крепкая крестьянская кость еще не размягчилась на купеческих перинках, и годы впереди еще сочные, успеется и копейкой разжиться, и деток нарожать. Про Тоню лучше забыть. Или нет? Остаться в Сибири навсегда – это не для него. Лучше попробовать написать ей, вложить записку в письмо для Ивана Никитича, мол, скучаю без ваших уютных вечеров за рукоделиями, передаю привет, если не имеете намерения знаться с каторжанином, лучше скажите напрямик, и я не стану докучать. От ее ответа будет зависеть, по какой колее покатится его жизнь.

Колеса натужно подвывали, жалуясь на них, постанывал вагон. Кто-то сиплый рассказывал, как готовить гашиш, из каких листьев. Гашиш – это ведь тоже табак, только непростой, с ним нужна мера и опасливость. От села к дороге брела баба, продолжавшаяся приклеенными к юбке малышами. Ей наперерез утка-мать вела выводок к глянцевой луже. Кто быстрее? Вдалеке мужик рубил сухую осину, на солнце поблескивало острие топора. «Кабы старуха его топором зарубила, я бы…» Вот, пожалуйста, Иван Никитич, извольте порукоплескать… Поезд резко остановился, скрежет выламывал уши. Потом снаружи послышались топот, ржание. Через минуту по откосу прогрохотали выстрелы.

– Открывай вагоны, товарищ, – прокричал снаружи веселый молодой голос.

– Уйди, стрелять буду, – неуверенно пообещал конвойный.

– Ты что, в брата стрелять будешь? В своего товарища? В рабочего? В пролетария? – наседали у двери. Судя по голосам, их собралось не меньше десятка.

– Ш альной, поди прочь. Ажно стрелять буду! – истерично завизжал конвоир.

Раз шугнулся, стрелять точно не станет.

– Братухи, подналяг! – послышалось бородатое гудение из середины вагона. Толпа хлынула к дверям.

– Мы противники насилия, никого не станем увечить, – заверил кричавший снаружи. – Просто откройте дверь и выпустите политических.

– Эй, инда шо политических? Всех замай! – Бородатый гундеж настаивал на своем.

Кажется, пропаганда добилась желаемого результата, конвой стрелять не начал, вместо этого отодвинул засов одного из вагонов. Праздничный лязг послужил сигналом остальным.

– Выходите, голубушки, – манерно, как на прогулку, пригласил басок с поволжским оканьем.

Из женского вагона послышались смешки и возня. Кто-то спрыгнул на насыпь. Завошкался засов и на втором вагоне, и на третьем. Окно, к которому прилип Сенцов, выходило на другую сторону, к уткам и луже. Он пожалел о неудачной диспозиции, но поменять уже ничего не мог, толпа грозила раздавить, смять и съесть. Их вагон, последний, не на шутку взволновался, мощные кулаки стучали по дощатым стенам, поскуливание превратилось в грозный храп.

– Братки, встречайте! – Из второго с глухим всплеском свалился грузный куль, наверное, мешок с харчами скинули. Следом мягко стукнули по траве подошвы.

– Уголовников как, тоже забираем? – поинтересовался молодой.

– Эй, братва, открывай скорее, мы ж свои, пролетарии, – загоношились уголовники.

– Открывай! Всех сюда! В борьбе за правое дело каждый кулак пригодится! – Платон узнал голос Ольги.

Створка поползла вправо, затылки и воротники посыпались в просвет. Он тоже подошел поближе к приветливому желто-зеленому квадрату. Внизу толпились заключенные, принимали своих, конвойные стояли поодаль, курили, их пас усач в матросском бушлате, рядом валялись винтовки.

– А может, и вы с нами, солдатушки? – чубатый парень в кожаной тужурке и фуражке набекрень обратился к солдатне.

– А можно! Нам-то неча терять, – прошамкал беззубый в распахнутой шинели.

– Цыц! – одернул его старший, рослый седой служака, которому до отставки оставалось всего-ничего. С ним все понятно: не имело смысла бегать наперегонки.

Уголовники продолжали сыпаться на землю.

– Эй, Табак! Айда, – грубо дернул за рукав Сергей.

В двери показался тонкий профиль Белозеровой, звонкий голос с предвещавшими грозу нотками предостерег:

– Только не буянить. Мы в одну сторону, вы в другую. Ясно? – Она разглядела в вагонном сумраке Платона. – А ты что застыл? Пошли же! – Ольга протягивала ему руку и улыбалась злой дерзкой улыбкой. Глаза горели под темными, выбившимися из платка прядками, жгли колдовским сиянием.

– Скорей, братва, жандармы скочут! – завопил кто-то дурным голосом.

– Ну? – Она нетерпеливо повела плечом и отошла от двери.

Глава 3

Антонина Ивановна, единственная дочка купца Ивана Никитича, росла послушной и некапризной, старательно учила французские глаголы и по праву гордилась успехами в чистописании. Когда-то у четы Пискуновых был еще и сын, старше Тони, но его забрала в могилу хворь, и маменька страшно боялась, когда дочка, ее драгоценный цветочек, расцветала ячменем на глазу или, не дай бог, застужала ножки. Екатерина Васильевна кутала дитя в тридцать три одежки, натирала барсучьим жиром, следила, чтобы не оставалось открытым на ночь окно в спаленке. Так и выросла Тонечка тепличной мимозой, не привыкшей к ветрам, опасливо глядевшей на улицу и не улетавшей в мечтах слишком далеко, не дальше курского Гостиного двора.

Двоюродная тетка по маменьке Василиса Павловна куковала старой девой и часто навещала Екатерину Васильевну: помочь с вареньем или гусем, посмаковать проступки родни. Она жаловалась громким скрипучим голосом на жизнь и на цены, огульно ненавидела всех мужчин вообще, а счастливых в семейном кругу особенно. Для Тонечки у нее всегда имелся гостинец, а для батюшки – обидная шутка. Не в глаза, конечно, за спиной. Мать знала, что дочке не по нутру эти насмешливые прибаутки, и огорчалась, но одернуть старшую не смела, наоборот, предательски подхихикивала. Вместо этого по вечерам, оставшись наедине, она подмасливала Тоню пряничком и слащаво уговаривала:

– Ты батюшке не передавай, что слышала, хорошо? И вообще… к тетушке Василисе не больно прислушивайся, она безмужняя, обиженная. Не о ком печься, вот и злится.

– А почему с ней никто не поженился?

– Так вышло. Ты мала еще про это думать. Просто поверь, что она сердечная и любит нас, добра желает.

Худое лицо Василисы Павловны собиралось к острому вздернутому носу, подтягивалось, как ткань к узлу. Пышная, черная с проседью прическа казалась слишком тяжелой для маленькой головы, и невзрачные губы поминутно на это жаловались, вытягиваясь куриной гузкой.

– Василиса здорова ли? Что-то она совсем высохла, – спрашивал Иван Никитич за ужином.

– От безмужья и бездетности сохнет, – отвечала Екатерина Васильевна и испуганно смотрела на Тоню, поняла та или нет.

Вступив в гимназическую пору любопытства, Антонина расшифровала, что скрывалось за маменькиными непонятностями. Она начала поглядывать на тетку свысока, жалея и немножко осуждая. Ну как та могла уродиться настолько непроворной, чтобы не заполучить хоть какого-то жениха? Любого! Приданое у ней имелось, собой не уродица, а дурной характер отрос уже в постылом одиночестве. Нет, с Тоней такого точно не могло произойти, ни при каком повороте.

Василиса Павловна изредка приводила с собой крестника, Алешу Липатьева, он рано осиротел и мыкался на казенных харчах. Алексей был таким же занозистым, как сама Василиса, колет без спросу, язык как змея. Видя, как прикипела к крестнику бездетная тетка, Тоня еще больше ее жалела и еще сильнее задирала нос. Алеша казался ей безнадежно взрослым и скучным, но маменька почему-то его привечала, закармливала, а когда они уходили, бормотала про себя: «Пусть… Может, и сгодится». Дочь догадывалась, что эти невнятности имели какое-то отношение к ее судьбе, но не примеряла на себя ни Василису, ни Алешу. Зачем дочке купца Пискунова рядиться в одежды неудачников? Она домашняя, при своей спаленке, маменьке и папеньке, вся мягкая, закругленная, неколючая. У нее все сложится.

Екатерина Васильевна не всерьез привечала Липатьева, она не скрывала мечту выдать Антонину за какого-нибудь карманного приказчика, пусть не слишком богатого, зато не строптивого, откупить для него в кредит лавочку по соседству с мужниной, чтобы под присмотром. Они в свое время так же сошлись с Иваном Никитичем: он служил приказчиком в доме ее деда – большого и многодетного зерноторговца, отличался предприимчивостью и худобой, с коими не расстался и по сей день. Катенька с первого дня стала ценным подспорьем молодому купцу: не столько приданым помогала, сколько подслушанными у дедушки советами. Так и прирастала торговля, множились барыши, прикармливались заказчики. Даст бог, и у Тонюши сложится.

Дочка послушно подглядела маменькины фантазии и поверила, что это ее собственные: зажить в квартирке над лавкой, в два яруса, только гостиную обить желтым шелком, чтобы потеплее. Она бы сама жарила курицу на воскресный обед так, как бабушка учила по еврейскому рецепту, и вышивала бы на праздничных салфетках красногрудых снегирей, каких видела в гостях, запомнила и влюбилась. Книжки Тоня не очень жаловала, там попадались какие-то страшные истории, непременно заканчивавшиеся смертью влюбленных. По этой же причине осторожничала с театральными представлениями: там легко расплакаться, и все будут смотреть как на юродивую. Лучше заняться рукоделием: и на душе спокойно, и в доме попригляднее. А если уж совсем некуда время девать, можно погулять по набережной под ручку с маменькой или подружкой, полюбоваться пышными осенними палитрами или пасторальными зелеными лугами, а зимой вообще чародейская сказка с хрустальным перезвоном сосулек на замерзших ветках. По воскресеньям обязательная служба с приторным духом ладана и ангельским хором, от которого начинало часто-часто стучать сердце и опять наворачивались на глаза непослушные слезы.

Такими безобидными занятиями заполнялись ее дни один за другим незаметно, как шкатулочка, куда складывались монетки, и вдруг оказывалось, что она полным-полна, что уже надо обменивать мелочь на хрустящие бумажные деньги и идти в лавку что-то покупать. А что – непонятно. Выбирать страшно, вдруг ошибется, а накопленных монеток не вернуть.

Василиса Павловна скончалась от сухотки, едва Тоне исполнилось семнадцать. Екатерина Васильевна сильно горевала и винила во всем бессемейность. Они вместе много вишни очистили от косточек и даже придумали вскладчину настоящий фирменный рецепт соленых груздей. Теперь, когда тетки не стало, а Тоня подросла, у матушки развязался язык. Потихоньку разматывая ленту чужой биографии, барышня узнавала, что тетушка когда-то числилась в невестах, что ее жених сгинул с народовольцами, а от прочих она сама отворачивалась, ожидая своего суженого. Но он не вернулся: или смерть заграбастала, или смазливая сибирячка. К тому времени как-то незаметно истончился и облетел возраст для сватовства, охотники разбрелись по чужим гостиным. Выходило, что Василиса не проворонившая мужа клуша, а просто несчастная, чьей судьбой удача поиграла и бросила за ненадобностью. Такие истории Тоня не любила, они пахли непредсказуемостью и коварством, от таких ей снова и снова хотелось плакать. Лучше уж держаться чего-то понятного и безопасного, как маменька желала.

В общем, Антонина Ивановна не мечтала о сказочном рыцаре на белом скакуне, ее вполне устраивал папенькин приказчик Платон Сенцов. В восемнадцать лет будущее казалось беспечно-розовым, а обязательные трудности – нестрашными и преодолимыми в полпрыжка. Главное, чтобы неподалеку от батюшки с его мудрыми советами и матушки с ее пирогами. Платоша с его робостью за вечерними чаепитиями как нельзя лучше подходил на роль заботливого мужа и отца, а от его нечаянного касания по спине бежали мурашки и некстати краснели щеки. Иван Никитич одобрительно кивал, когда жена заводила за семейным столом разговор про достоинства приказчика, и тут Тоня примерно опускала сонные глаза. Екатерине Васильевне нравились уважительность к старшим, некрикливая верность купеческому уставу, Пискунов называл его ловким на язык и сметливым, а главное – преуспевающим в коммерции. Самой же купеческой дочке Сенцов казался симпатичным, особенно серые в крапинку глаза. Нос, конечно, длинноват, зато зубы ровненькие, не хищные, хоть и желтоватые. Она представляла себя рядом с рослым Платоном и приосанивалась, расправляла плечи. Батюшкина коммерция далеко пойдет на поводу у ее расторопного и рачительного избранника, лишь бы поскорее посватался. В том, что и он души в ней не чаял, Тонечка не сомневалась.

Известие о смертоубийстве в лабазе разбудило семейство Пискуновых среди ночи. За окном пуржило, желтый блин фонаря истлевал, не успевая упасть на землю. Тоня не сразу поняла, что страшная история – это всерьез. Ей поначалу казалось, что можно обойтись деньгами. Ну что могли украсть? Пустяки! Вот если бы пожар или порча – тогда да, тогда серьезный убыток или даже банкротство, а кража – фи, чепуха. Папенька с приказчиками живо разберутся, тем более там умница Платон.

Городовой забрал с собой Ивана Никитича, оставив в прихожей только морозный запах. Екатерина Васильевна сделала плаксивое несчастное лицо и сразу постарела, обабилась. Она молча поцеловала дочь и ушла к себе, упала на колени перед иконами, зачастила молитвой. Старая служанка, разбуженная неурочной возней в хозяйских покоях, зевая выслушала сбивчивый рассказ и посмурнела:

– Что ж, барышня, выходит, ухажера нашего в острог упекут? Надобно нового искать.

Тоня вспыхнула и разозлилась, но сермяжная правда старой карги больно аукнулась под ребрами.

Весь следующий день Иван Никитич пробегал как мальчишка, уговаривая полицейских чинов, но вышло, что попусту толок воду в ступе. Как можно выпустить на поруки душегубца, кто зарубил человека самым настоящим топором, как тать какой-то? И кого пришиб? Мелкого воришку с безобидным перочинным ножичком, каким только чинить карандашики или вырезать вензель возлюбленной на уличной скамейке.

– Вот ведь Платоша учудил. Такой матерый анахронизм… в наше просвещенное время… в этом приличном просвещенном обществе, – жаловался Пискунов домашним, присаживаясь в столовой за круглый стол перед огромной чашкой в голубенький цветочек, откуда ароматно пахло свежезаваренной мятой.

– Скоро кушать будем, не напивайся пустого чаю, – предупредила Екатерина Васильевна, нервно поглаживая мужа по суконному плечу. Проведет по рукаву и задержится, потреплет ободряюще, мол, не бери близко к сердцу, всякое случается.

– Папенька, это правда? Что Платона Николаича арестовали? – В столовую тихо просочилась заплаканная Тоня.

Иван Никитич раздраженно фыркнул, как будто отгонял назойливую муху, Екатерина Васильевна поджала красивые пухлые губы, укоризненно поглядела на дочь, мол, ясно ведь, таким никто шутить не станет, что она тут цирк устраивает, ей-богу, отцу и так несладко.

– Ты, Антонина, ни с кем не разговаривай про… про Платона. Не хвали его чужим людям. Такой поворот может получить история, что потом… потом расхлебывать придется, – предупредил отец. Он привык к своему ответственному и чистенькому приказчику, умному, сноровкому, честному, по-отечески полюбил его, тем более и дочке тот по душе. Жизнь – такая скверная штука, что подстраивала каверзы в самых неожиданных подворотнях. Не думал и не гадал, а на каторгу попал.

– Может быть, нам уехать на время, Ванюша? – Екатерина Васильевна подошла к стене, оклеенной модными шелковыми обоями в полоску, и поправила натюрморт, хотя он и так ровно висел.

На картине кто-то опрокинул корзинку, раскидал по темно-зеленому сукну яблоки вперемешку с маленькими бордовыми ягодками, кажется брусникой, сверху уронил пучок соломы, как будто все это богатство только что вытащили из кладовой и сразу на стол, не уложив в хрустальную вазу, не натерев до блеска. Хозяйке не нравилось это полотно. Вот на другой стене аккуратный серебряный молочник чинно беседовал с чашками – не в пример лучше.

– Нет, Катюша, убегать нам резону не наблюдается. – Пискунов разгладил горчичный в серую полосочку жилет, поправил узел. – Вели подавать.

За трапезой семейство сидело в подавленном молчании. Антонина Ивановна вздыхала и терла виски, Екатерина Васильевна заботливо подкладывала мужу в тарелку то кусок пирога с капустой, то молочного поросенка, то соленых грибочков, призывно блестевших масляными шляпками.

– А много ли… много ли могли унести те грабители, Ванюша? – Купчиха отважилась задать мучивший с ночи вопрос, с той минуты, как прибежал городовой с выпученными огуречными глазами.

– Да брось, Катя, чепуху, дикий примитивизм. – Иван Никитич нахмурился, проступавшая сквозь лессировку белесых прядей лысина собралась в гармошку. – Грядущая ярмарка все бы возместила с лихвой. А теперь я и не знаю, чего ждать… Будут ходить и пальцем показывать: вот, мол, анахронист, что приказчиков науськивает топорами отбиваться.

– А что теперь будет с… с Платоном Николаичем? – Антонина набрала полную грудь воздуха и не решалась выдохнуть.

– Это в воле господина полицмейстера. – Отец нетерпеливо постучал маленькой ложечкой по блюдцу, стряхивая яблочные кожурки. – …И господ судей. Я нанял адвоката… Может, выкроится возможность как-то облегчить его судьбу. Но, увы, душегубство оно и есть душегубство. Так что негоже сочинять всяких… всяких романтизмов.

– Но ведь он оборонялся! На него ж нападали с ножом. – В голосе дочери появились опасные плаксивые нотки.

– Да, с ножичком. И нападавший был настолько неуклюж, что не смог увернуться от топора. Все! Хватит слезоточизмов. Мне и без того нервозно, от нас все заказчики разбегаются.

Екатерина Васильевна недобро зыркнула на дочь, та уткнулась в тарелку, слезы закапали на пирог, добавляя соли. Молва подмечала, что влюбленные всегда пересаливали блюда, вот, оказывается, как это случалось в действительности. Доедали в молчании. Первой убежала к себе Тоня, так и оставив свой кусок на тарелке и не присев в книксене, как подобало благовоспитанной девице. Комната в мелкий цветочек пустила ее в середину букета, занавески вздохнули в такт растревоженным мыслям. Она раскрыла альбомчик и принялась быстро-быстро рисовать. Карандашик накручивал кудри принцессам, вешал на их длинные шеи причудливые украшения.

Итак, папенька иносказательно намекал, чтобы она забыла Платона, ее смешливого рыцаря с веселыми рыжими усиками, ее верноподданного, в любой час готового предъявить влюбленные серо-крапчатые глаза, распахнутое сердце и крепкую ладонь. Ну уж нетушки. Тоня сама знала, кого помнить, а о ком и запамятовать. Вот вредного Липатьева, например, можно вообще выбросить из головы или соседского приживалу длинного Козловского с его козлиной бородой. А Сенцова она из сердца не выселит, думать про него уютно, как будто печеньку теплую грызть под молочко или смотреть книжку с рождественскими картинками, где непременно случалось чудо. У них ведь даже имена созвучно перекликались: Тоня – Платон, Тоша – Платоша.

Всю ночь Антонина Ивановна проплакала, к утреннему кофею вышла опухшая, за что получила нагоняй от маменьки. От мешков под глазами помогли примочки из сырой барабули[12], а когда к обеду принесли записку от Липатьева, мол, вечером он будет иметь честь поцеловать ей ручку, так пришлось еще и локоны в порядок приводить, уговаривать раскаленными щипцами и подмасливать сахарной водой. А куда деваться? Жизнь полна сарказма, но красоту никто не отменял.

Для встречи Алексея Кондратьича Липатьева – студента в отпуске без срока давности – она надела серое жаккардовое платье с высоким воротником, строгое и притом кокетливое. В ее представлении в таких платьях щеголяли столичные барышни дворянского сословия, те, что кичились просвещенностью и избегали легкомысленных шелков и рюшей. Она долго любовалась собой в высоком зеркале, примеряла так и эдак новую шляпку, завязывала ленты то справа, то слева, то ровнехонько под подбородком. Красиво. Наконец шляпка отправилась в свою коробку, а Антонина Ивановна спустилась в бельэтаж, где в доме Пискуновых обустроилась обитая полосатым репсом гостиная – одна полоска бронзовая, другая темно-зеленая, а между ними ручейки из шоколадных завитушек. К ней примыкали столовая и кухня. На верхнем этаже опочивальни, будуары, гардеробные, все махонькие, так что комоды стояли едва не один на другом, софы залезали на кровати, коврам на полу не хватало места. Маленький домик получился в итоге, тесно в нем купеческому достатку.

Алексей Кондратьич явился в неизменном черном сюртуке с коротковатыми, лоснившимися на локтях рукавами и помятыми лацканами. Вместо пирожных или конфет он принес широкую улыбку.

– Я слышал, что у вас приключеньице, Антонина Иванна.

– Вы о папенькином приказчике? Да. Мир полон несовершенства. – Она опустила синие очи, разглядывая свои туфельки. Зачем надела розовые? Никак не подходили к серому платью.

– Я просто хотел выразить сочувствие. Все-таки служилый человек вашего батюшки, может, надо чего? Как-то помочь?

– Благодарю. Все, что нужно Платон Николаичу, папенька и так делает.

– А то у меня знакомцы имеются, – гнул свою линию Липатьев, – вы скажите, если надумаете. – Он присел на краешек зеленой софы, осторожно облокотился на деревянную ручку, подергал ее, проверяя, прочно ли приделана. – А вообще-то правильно он сделал, что убил. Молодчина!

Антонина испуганно вскинула глаза:

– Вы что это говорите?

– Правильно, говорю, приказчик ваш поступил. Так и надо. Я бы тоже убил. Защищаться надо мечом и топором, негоже стоять в стороне тухлым наблюдателем. Я и из университета ушел, потому что не желаю в стороне оставаться. – Он заговорщически нагнулся к Тоне, как будто хотел открыть что-то важное, секретное: – У нас есть такие люди, которые очень сочувствуют… ну, всем, кто противится власти.

– Господь с вами, – замахала она на него, – Платон Николаич вовсе не противится, он ни при чем. Это просто воры залезли, просто воры.

– Хорошо, хорошо. Я вас понял. – Алексей Кондратьич поднял руку, сдаваясь; длинная челка воронова крыла закрыла любопытный глаз. – Я просто хотел сказать, что такие волевые, смелые люди нам нужны.

– Вам… кому это вам? – Тонечка отнюдь не принадлежала к породе несушек, глухих и слепых, не умевших разобрать тревожные интонации в уличном гомоне.

В эту минуту в комнату вошла Екатерина Васильевна, беседа потекла в другом, безопасном направлении, но Антонине Ивановне льстило, что вредный Липатьев заступился за ее Платошу, назвал его храбрецом. Она опять разрумянилась, благосклонно выслушала комплимент и несколько раз улыбнулась. Мило ворковала голландка под снегопад за окном, рубиново переливалось варенье в пузатой фарфоровой розетке, и ночью, укладываясь в постель, Тоня мешала среди переживаний сегодняшнего суматошного дня упавшую на платье вишневую капельку и оказавшегося в остроге душку Платона.

Она привычно проспала остаток зимы и полвесны вплоть до плачевного известия о суде и предстоящей Сенцову каторге. До этого казалось, что все еще образуется, господин следователь разберется и выпустит его назад, к ней. Или судья окажется милосердным, разрешит отбывать наказание дома. Но так не вышло. Антонина быстренько прикинула, что через четыре года ей исполнится только двадцать два – еще не старость, вполне можно подождать. Посидеть в очаровательном девичестве на попечении папеньки с маменькой – совсем неплохо, даже хорошо, по крайней мере покойно. Она решила никому не говорить о своих планах, но и не пускаться на охоту за женихами, как обеспамятовшая. Несколько раз заходил Алексей, такой же злой, колючий и безденежный, как раньше.

– Все-таки этот недоучившийся Алексей Кондратьич – умный и толковый человек, умеет поддержать разговор и разбирается в людях, – постановила Екатерина Васильевна после одного его визита.

– Да, маменька. Только одевается нехорошо.

– А это потому, что бессемейный. Эх, доченька, знала бы ты, как твой батюшка наряжался, когда свататься пожаловал. – Мать добродушно рассмеялась. – Это я его приучила себя блюсти, галстуки подбирать и запонки менять. А то ж был сапог сапогом. Да еще и нечищенным! – Она оглянулась в сторону лестницы, не слышит ли бывший «сапог».

Тоня тоже развеселилась, представила элегантного, с иголочки одетого отца в липатьевском грязном сюртуке и мятых панталонах.

Первый год прошел, как и предполагалось, во сне, но на второй Екатерина Васильевна объявила мобилизацию: годы топали, девичий век короток, надобно зазывать сватов. Тоня безуспешно пыталась дезертировать с фронта брачных афер, однако мать и ее многочисленная родня вышли на большую охоту за женихами. Первым притащили деревенщину Луку, от одного его имени прошиб пот: вспомнился тот бедолага, что отдал концы в лабазе, он потянул ниточку воспоминаний дальше, к Платону, девица скисла, и сватовство свернулось. Вторым привели вполне сносного Данилу. Тоня уже смирилась, приготовилась нарядиться в белое и пойти под венец с нелюбимым, пока однажды, проснувшись, не представила, как Платон стоит в дверях и спрашивает ее, протягивает руку. Нет, к такому она не приготовилась. Откровенный разговор с Данилой расставил все по местам: она не любила его, а он ее. На том и разошлись. Если по-честному, Тонечке приглянулся один крикливый гусар, но тот экспромтом женился на дочке купца Митрофанова, а второй, что подбивал клинья к самой Тоне, был толстым и кривоногим, поэтому в женихи никак не годился. Козловский предпринял несколько демаршей, но от него воняло чесноком, она не представляла, чтобы с ним поцеловаться, не то что другое, стыдное.