Роман Воронов

«Ненужный» Храм

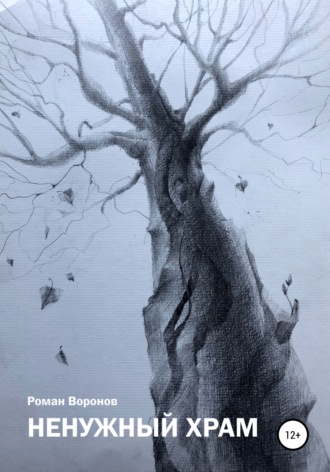

Древо, которое решило не цвести

– Знаешь ли ты, в тени какого дерева мы сейчас есмь? – произнес Будда, расслабленно зависнув в нескольких дюймах над змеевидным корнем, традиционно для себя, в позе лотоса. Я с трудом оторвал взгляд от его болтающихся в воздухе без всякой опоры пяток (надо признаться, завораживающее зрелище) и поднял глаза вверх. То, что я увидел, впечатлило меня не меньше: надо мной раскинулась крона гигантского дерева, значительно превосходящая по размерам баобаб, секвойю или камедь. Ни один лист не повторялся в рисунке, ни одна ветвь не имела равной длины или одинакового изгиба, но главное удивление вызывал общий ствол, составленный из великого множества отдельных, прямых, гнутых, избегающих друг друга и «липнущих» один на другого, с различающейся структурой и цветом корой, ползущих ввысь и убегающих в стороны, слабых, изможденных, словно лианы в джунглях, коим нужен чужой каркас для жизни, и крепких, плотных, как корабельные сосны, что величаво рвутся к солнцу, подставляя шапки крон всем ветрам.

– Что это? – только и смог прошептать я, захлебываясь от величия и мощи увиденного.

– Это Древо человечества, – умиротворенным, почти сонным голосом ответил Будда и, помолчав, добавил, – оно решило не цвести.

Будда – Просвещенный, он все знает, и он – Просветленный, а значит, никогда не лжет, но еще Будда – большой ребенок и любит шутить. Как это, дерево что-то решает? Я снова задрал голову, бурная листва пестрила всеми цветами радуги, да-да, крона Древа человечества не походила ни на одно знакомое человеку растение.

– Сколько красок! – произнес удивленно я вслух.

Будда, продолжая пренебрегать силой притяжения, заунывно продекламировал: – Это следы увядания, но не цветения.

Продолжая разглядывать необычное дерево неизвестного семейства, я вынужден был согласиться с мудрейшим – все, что так восхитило меня, относилось к листве, цветов я не обнаружил.

– Но Древо не выглядит мертвым.

– Оно и не мертво, – Будда, словно голубое облако, спустившееся ближе к земле посмотреть, как там внизу дела, повернулся вокруг своей оси и едва не коснулся носом серо-зеленой коры ближайшего стебля. Никто лучше него не умеет часами пялиться в стену, не моргнув глазом и не пошевелив бровью, утверждая при этом, что созерцание Вселенной наилучшим образом производится через подобный экран.

Это надолго, подумал я, но ошибся. Будда отозвался, видимо заканчивая мысль: – Оно умирает.

Я последовал его примеру, но не рассчитал и с усердием, достойным хорошего ученика, расплющил физиономию о бледно-розовый витой ствол.

Будда улыбнулся: – Не суй нос в чужие дела.

– То есть? – обиделся я.

– Каждый ствол, образующий общее Древо, – род, и чем длиннее стебель, тем старше он и темнее деяния, что гнули и кривили его, отравляя сокоток, а иной раз и перекрывая вовсе.

– Так это родовые древа, – догадался я, по-новому рассматривая хитросплетения стеблей и почти геральдическую расцветку коры.

– Проницательностью в твоем роду не был обделен только… – задумчиво произнес Будда.

– Где, где мое древо? – засуетился я, жадно хватая ближайшие стебли и пытаясь самостоятельно определить свою принадлежность к разноцветным складкам их «кожи».

– Оно с другой стороны, – «успокоил» меня мой сизоликий товарищ. – Это твоя прабабка по материнской линии.

– Что прабабка? – не понял я.

– Единственный проницательный член твоего рода, – отрезал Будда. Не отрываясь от разглядывания трещинок на теле Древа человечества, заполненных грязью помыслов, пухом надежд и беспокойными жучками, высовывающими то и дело на Свет Божий длиннющие усы и тут же прячущими их обратно.

Признаться, я и сам подозревал это (не про бабку, конечно). Мне бы кто разжевал, засунул (аккуратно) в рот, я попробовал бы, и, если бы не понял, то этот кто-то вытащил бы все обратно, перемолол наново и, желательно без раздражения, запихнул опять.

Будда, даром что Посвященный, все мысли мои «прочитал» между складок древесной одежды.

– Жевать Истину я не стану, ибо подобное действо приводит к возникновению хаоса, и уж тем более насильно заталкивать ее в твое сознание – это сущее варварство, но рассказать о Древе могу. Спрашивай.

Я заметался между загадочной личностью прабабки и трагедией вселенского масштаба – увяданием Древа человечества, и хоть своя рубаха ближе к телу, но любопытство глобального характера взяло верх.

– Почему мы решили не цвести? – выпалил я, немного жалея, что внутрь вопроса нельзя поместить и древнюю родственницу.

– Все взаимосвязано, – четко и неторопливо произнес Будда, – и Армагеддон, и прабабка.

– Вот черт, – вырвалось у меня.

– И он, кстати, тоже, – Будда отлепился от Древа и развернулся ко мне.

– Представь себе, что ты Творец, – мой Просветленный собеседник запнулся, закатил глаза и, видимо, спохватившись, исправился: – Ах, да, забыл, что только прабабка…

– Прекрати оскорблять меня, – возмутился я. – Вообразить себя Создателем мне сложно, но плох тот солдат, что не мечтает стать генералом.

Будда удовлетворенно закивал головой: – Похвально такое рвение, и, кстати, крупный военачальник «сидит» в шестом колене на отцовской ветке, вон сучок, заостренный, как копье, – и он ткнул своим синим пальцем в ствол Древа. Я хотел было крикнуть: «Где?», но вспомнил, что наш родовой ствол с другой стороны.

– Итак, – Будда, не меняя позы, включив неведомые мне моторы, поднялся чуть выше: – Продолжим. Ты, Творец, решаешь создать нечто, чего еще нет, хотя все уже существует.

– Это сложная гипербола, – вставил язвительно я, – даже для тех, у кого все в порядке с воображением.

– Да, – согласился Будда, как бы не замечая моей иронии, – им не легче. Ты – Творец, и есть только ты, значит, любое сотворение чего-либо будет процессом выделения себя, «потери» своей части.

– Как пеликан, кормящий птенцов своею плотью, – воскликнул я, припомнив древнюю легенду.

Облачко-Будда заколыхалось: – Ну вот и заработала прабабкина проницательность. Творец выделил часть себя, Семя, Частицу Божественной Любви, которое дало росток, первый, изначальный. Знание о нем передано людям как история о «рождении» Адама.

– Первый ствол в Древе человечества, – прокричал я, чувствуя, как меня распирает изнутри «проснувшаяся» вдруг далекая родственница.

Будда, эмоционально не отличимый от скалы, что подставляет себя ветрам тысячи лет, продолжил: – Древо Адама не без помощи Евы, чье появление Творец произвел «почкованием», развалилось на две ветви, как змеиный язык.

Будда пристально посмотрел на меня: – Прабабка ничего не подсказывает?

Я подумал… «змеиный язык»… и выпалил: – Змий-искуситель!

– Угу, – промурлыкал Будда, – молодец прабабка. Легенда об искусителе (я же обещал тебе про черта) имеет в виду разделение на ветви Каина и Авеля. То, что «стержнем» Древа человечества стал стебель Каина, его семя, «заслуга» Лукавого. Авелева ветвь засохла, прекратив сокоток почитания и любви к Богу. Каиново семя дало плоды роду человеческому, что понесли в себе код насилия и обмана. Вот оно – изгнание из Рая.

Просветленный легко «ломал» мое сознание, и догмы, укоренившиеся в нем, плавились, как лед на солнце, хотя над нашими головами разноголосо шумели листья-судьбы, старательно закрывая собственные стебли от Света.

Будда, судя по всему, наслаждался жизнью, моментом и моим состоянием. Дав мне немного времени прийти в себя, он спросил: – Двигаем дальше?

– Про черта было, теперь давай про родственницу, – парировал я.

– Успеется, – наконец-то улыбнулся непроницаемый рассказчик, – с Древом еще не закончили. Каждый последующий род гнал по венам своим отравленный сок, и общее Древо деградировало, стало засыхать, листопад (преждевременная гибель) начал превалировать над цветением (верой) и вызревающим семенем (продолжением рода). Каинов, центральный для Древа, ствол рассохся, сгнил и был сожран термитами (грехами людскими).

Будда остановил рассказ, трижды повернулся вокруг себя и сказал: – Раз уж в тебе заговорила прабабка, хотя больше – ты о ней, представь, что тогда сделал Творец, тем более, акт этот известен всем.

Я пожал плечами, воображая, что смотрю на любимый куст, например, белых роз, посаженный в удобренную почву с любовью и старанием, но розы, предоставленные на волю ветров, дождей, морозов и засухи, росли не так быстро, как представлялось мне изначально. Лепестки их слабы, а шипы длинны, и тля, облепившая стебли, портит весь вид. Мне, садовнику, видно начавшееся увядание детища, и я… А что я могу? Только полить его.

Будда протянул руку в успокаивающем жесте: – Я обещал тебе родственницу, вот она, в правильном ответе. Да, Творец полил погибающее Древо человечества Живой Водой.

– Потоп! – воскликнул я.

Будда, сделав умильную физиономию, саркастически произнес: – Прабабка сделала свое дело и удалилась.

Я поник: – Если не потоп, тогда что?

– Что есмь сама Жизнь? – вместо ответа спросил меня Будда.

– Бог, – я не сомневался в ответе.

– Да, – подтвердил мой Просветленный друг. – Бог, точнее часть Его, Сын Божий. Приход на землю Спасителя – это возрождение Древа, акт омовения нуждающегося в живительной влаге.

– Так купание в Иордане, – предположил я.

Будда закивал головой: – Голографическая копия омовения всех душ на тонком плане, возвращение Авеля к Каину, Возрождение их обоих, приведение убиенного к Жизни (изменение кода), а убийцы к раскаянию. Христосознание есть обнуление первородного греха.

Я повис между Небом и Землей, не как Будда, конечно, не телом, но сознанием. Выходило, что мы после Христа были чисты, не по заслугам, но Волею Господней и Жертвою Иисуса, а дальше был выбор, и мы его сделали.

– Точно, – закивал моим мыслям Будда, – решили не цвести.

Я прислонился к стволу, чья-то жизнь пульсировала в нем скрытым дыханием, шелестом листвы, суетой мошек и червячков, щекотавших спину. «Как же так?» – вертелся в голове вопрос, такой шанс, прощенные грехи, чистый лист. Какой-то назойливый муравей свалился за шиворот и прервал мои думы, я озаботился похлопыванием по спине, плечам в жалких попытках достать до места (так некстати прямо между лопатками), где обезумевшее насекомое в панике пыталось найти выход, зажатый потным телом и холщовой рубахой.

– Так и произошло, – невозмутимо произнес Будда, наблюдая мои акробатические па и медленно раскачивая свое невесомое тело.

– Нечто ничтожное, мелкое, как твой муравей, едва сравнимый по масштабу с глобальной мыслью, что заняла тебя, будучи активным, легко сбивает с пути истинного, переключая все усилия, и физические, и ментальные, на себя. Иисус принес человекам идею равенства с Богом, единство Сына и Отца, но Лукавый «перевернул» его Смирение, как Путь Истины в Гордыню, заставив поверить человека в то, что он есть Бог, как и проповедовал Христос. Осознание Смирения как высшей добродетели, прямого пути к Отцу Небесному через Абсолютное доверие – «муравей», а Лукавый, им и являющийся пред величиной Создателя, смог профанировать процесс сей до суетности Самости, возвеличиванием Человека не Высшим «Я Есмь», а меркантильным «У меня есть». Каждое новое «Древо» дало свежий росток, напоенный ядом самомнения.

Будда умолк, веки его опустились, и он покачивался, как кукла на невидимых нитях кукловода, в полной тишине. Листья, периодически срывающиеся с веток, падали вниз причудливыми лепестками, старательно облетая, мне даже показалось – намеренно уворачиваясь от сине-серого говорящего «облака».

– И все же я не понял резонов для прекращения цветения, – решился прервать я его молчание. – Разве кривой путь или неправедная дорожка заставляют остановиться?

– Вовсе нет. – Будда протянул руку, и на ладонь улегся желтый пятиконечный лист. – Безгрешна только Любовь, гордыня же имеет ограниченный потенциал.

Будда дунул на лист, и тот послушно продолжил свой путь к земле.

– Ядовитый сок не дает вечного роста, как и кривая дорожка всегда заводит в тупик.

Он опустился на корни, распрямился во весь рост и, повернувшись к Древу, сказал: – Поищи свой стебель, там, на другой стороне, если найдешь, передай привет прабабке.

После чего шагнул прямо в ствол, словно кора была обычной занавеской, натянутой на каркас, и исчез во чреве Древа человечества.

Дева с «каменным» лицом

В мастерской тихо, настолько, что, кажется, воздух потерял физические свойства и подчиняется в этих стенах законам иных пространств и измерений. Может, каменные стены непомерной толщины способствуют этому, но окна, пусть и небольшие, распахнуты настежь, а за ними мир, каков он есть в нашем воображении, понимании и ощущении, и этот мир бурлит, шумит, плещется красками и полнится звуками, громче, ярче, звонче, кружась вихрем радостного серпантина и рассыпаясь разноцветными фейерверками безудержного смеха.

Здесь же, на расстоянии всего лишь вытянутой руки, карнавал жизни замирает, исчезая в мгновение ока, не оставляя после себя на опустевших площадях ни блестящей обертки, ни капельки конфетти, и даже рекламные тумбы до полной наготы сбрасывают с себя платья крикливых афиш.

Тяжелая винтовая лестница с чугунными ступенями в виде ладоней и коваными поручнями, изображающими змей, ящериц и обезьяньи хвосты, не передает звука шагов, словно ступаешь по ковру арабского шейха, благоговейно и трепетно приближаясь к правителю на цыпочках, ибо Величайший и Премудрый задремал или погрузился в думы, и дабы не помешать течению его высочайшей мысли, предстать пред очи его надобно незаметно.

Верхний зал мастерской, куда выводит лестница, пуст. Свет, сочащийся из самих стен, направлен на фигуру в центре комнаты, целиком покрытую белым саваном. Подле нее, приглашающе протянув руку навстречу, стоит человек, имя его – Скульптор, жизнь его – творчество, выбор его – ты.

Не веришь? Зря. Скульптор – человек серьезный, и намерения его продиктованы суровой необходимостью проявленного бытия и порученными ему задачами, да и на балаганного шулера он совсем не похож, ну, может, самую малость: хитрый прищур его острых глаз выдает в нем наперсточника, но это в далеком прошлом.

Дождавшись, когда ты решишься наконец отлепиться от последней змеиной головы спасительного поручня и нетвердым шагом подойдешь ближе, он широко улыбнется твоей «смелости» и скажет: – Твой заказ готов.

Сдернув при этом саван с фигуры.

– Дева?

– Удивлен?

– Но я не заказывал деву, я вообще ничего не заказывал и тебя вижу впервые.

Скульптор, по сути, безразличен и к заказчику, и к собственному творению, он делает свою работу исходя из предназначения, ни плата, ни мнение его на заботят.

– Я выполняю заказ к каждому твоему Приходу.

– Но я…

– Ты делаешь новый заказ во время Ухода, – Скульптор снова улыбнулся, – с учетом пройденного Пути.

Он не обманывает, это слышится в интонациях, строгих, размеренных, спокойных, незаинтересованных.

– Кто ты?

– Здесь важен вопрос – кто ты? – Скульптор внимательно разглядывает тебя, профессиональным глазом снимая мерки и вычисляя пропорции.

– Уж точно не дева.

– Приглядись получше, – и мастер протягивает обе руки к своему детищу.

Глаза, брови, лоб, нос, рот – все твое, ты смотришь на фигуру словно в зеркало, но что-то смущает, нет, не преображение твоих черт в женский облик (если ты мужчина), а нечто другое. Ты вскрикиваешь: – А лицо-то каменное! – имея в виду не материал, а выражение его.

– Неужели это я?

Скульптор кивает головой: – Часть тебя, твоя Гордыня.

– Дева с каменным лицом?

Мастер довольно улыбается: – Ты морщишься каждый раз при виде ее, как в первый раз, забывая, что только Любовь вне времени, а все остальные качества, включая и эту дамочку, привязаны к нему.

– Ко времени?

– Да, ко времени Пребывания в теле, оттого и маска на лице застывшая, окаменевшая. Самость, ей (гордыне) приличествующая, не накапливается в душе, она только оставляет кармический след, который является рычагом, меняющим «энергетический знак» носителя. Гордец в последующем воплощении испытает унижения, равновеликие его прошлому «воспарению» над миром. Гордыня – это воздушный шар, который, лопаясь с громким хлопком, низвергает своего пассажира с тех «высот», куда успел занести его.

Ты переводишь удивленный взгляд со Скульптора на свою Деву. Прекрасная (по твоим меркам, естественно) голова посажена на длинную, чрезмерно тонкую шею. Где же пропорции, думаешь ты.

Мастер видит направление и взора, и мыслей: – Такая шея позволяет взирать свысока, и даже не на других (с ними все ясно), но на себя самого.

– Зачем?

– Друг мой, что Гордыне до других, когда есть чем любоваться, а именно – собой. Как ты думаешь, кто придумал зеркало?

– В таком случае я смешон.

– Истинно говоришь, – мастер любовно разглядывает вырезанные в камне прожилки и складки кожи на высокой вые. – Самость, перемещаясь по жизни с высоко задранным носом, частенько спотыкается на ровном месте, что вызывает насмешки окружающих, порождая цепную реакцию усиления таких же носителей эго. Гордец ближе к глупцу, чем глупец к гордецу.

– Но мне казалось …

– Что Гордыня многогранна? На самом деле она всегда в застывшей маске, под которой двойственность, внутреннее противоречие. Самости не нужна шея, ей ни к чему «смотреть свысока», она по собственному желанию пребывает в пустыне, ей никто не важен. Но, с другой стороны, самости необходимы «зрители», она потребитель чужой энергии. Гордыня живет за счет других, от этого-то шея длинна, но тонка, она нужна и не нужна.

Мастер тянет за край савана, и тот, державшийся на плече Девы, ниспадает полностью. Судя по лицу, ты явно не ожидал увидеть такого (или такую) себя, пусть даже через образ Гордыни.

Дева опирается на меч, острием которого пригвоздила свою стопу. На твой немой вопрос Скульптор, закатив глаза к сводчатому потолку мастерской, тоном утомленного профессора, вынужденного в который раз объяснять одно и то же нерадивому студенту, поясняет: – Гордыня сдерживает эволюционное развитие души, не дает сделать Первый Шаг, это ее суть, ее замысел. Меч Истины в руках самости трансформируется в якорь, в оковы. У Антимира нет своих «инструментов» работы с душой, они есть у Творца, но Лукавый перекалибровывает, перекодирует, переворачивает все, сотворенное Богом, для использования в своих целях.

Ты выглядишь изумленным, но разве не встречался ты с перевранными словами, с вывернутыми наизнанку выражениями и благими деяниями, пущенными ловкой рукой во зло. Самость – главный рычаг Антимира.

– А грудь, почему отсутствует левая грудь?

– А, заметил. У Девы нет сердца, – мастер с сожалением развел руками, – но она не может смириться с сиим фактом. Гордыня, в любом обличии, не представляет себя инвалидом или кем-то, обделенным чем-то. В поисках отсутствующего органа она скребет кожу, рвет куски тела в попытках докопаться до истины, найти и предъявить – вот оно. Как видишь, в бесплодных трудах она преуспела, лишив себя левой груди.

– Это чудовищно и… не красиво.

Скульптор мило улыбается: – Самость чудовищна и не красива, ты подметил верно.

Он, взглянув прямо в глаза и сняв улыбку с лица, уже серьезно спросил: – К изображению есть еще вопросы?

Оторвавшись от лишенного одной железы торса, ты опускаешь взгляд вниз, к постаменту, и вдруг замечаешь, что из-под полы длинного плаща торчит железный сапог: левая нога Девы обута.

– Ты нарочно снял правый сапог, чтобы меч пронзил ногу?

– Поступь самости тяжела и оставляет глубокий след, ибо ходит она по трупам, – просто ответил мастер, полагая, что ты все осознаешь сам. Задумайся о сказанном.

То ли скульптурный стол начал медленное вращение, то ли ты сам, желая осязать, впитать, зафиксировать в сознании образ Гордыни, такой притягательный и одновременно отталкивающий, стал обходить ее, выявлять, разглядывать, осматривать, чтобы в конце концов спросить. Вот прямая, безупречная спина, ровные, несгибаемые плечи, вьющиеся волосы, тучным водопадом летящие с макушки и обрывающиеся резкой и четкой линией у самого копчика, – все подчинено стремлению ввысь, а там венчает острый шпиль шеи каменная маска, прекрасная и неподвижная, бездыханный слепок жизни, усмешка в сторону мира и насмешка над собой.

– Я запомнил, – говоришь ты уверенно Скульптору, а тот согласно кивает головой и жестом приглашает к выходу, набрасывая саван обратно.

В воздухе появилось движение, шаги, беззвучные доселе, вдруг обрели «голос», пока робкий, осторожный, но на чугунных ступенях лестницы он становится серьезным, значимым, бархатным. Кованые змеи и ящерки на прощание пытаются укусить или царапнуть, но их железные зубки и язычки медлительны и неуклюжи, эхо шагов уже успокоило свою перекличку даже в самых дальних уголках мастерской. У открытой двери мир оглушает своей беспечной и безудержной симфонией в исполнении самых разных инструментов, ты жмуришься, возможно, от яркого солнца, а может быть, и от счастья.

– Я запомнил, – повторяешь мастеру и протягиваешь руку для прощания.

Скульптор смотрит в небо и тоже хмурится: – Гордыня – мать всех пороков, они – послушные дети ее. Не стоит запоминать то, что ты видел, это отпечаток на песке из прошлого. Возьми в руки инструмент, молоток, долото, шпунт, напильник и… сердце и убери лишнее, то, что тебе не понравилось. Сними сапог и вытащи меч из стопы, быть может, поступь тогда станет так легка, что позволит воспарить. Укороти шею и стащи маску безразличия – глаза увидят Свет и тех, кого он озаряет подле тебя.

– Но это так сложно, да я и не умею пользоваться ни шпунтом, ни напильником, слишком много править.

Мастер улыбнулся: – Видел бы ты Деву Иисуса.

– Он был здесь?

– На том самом месте, где стоишь сейчас ты, – Скульптор сомкнул веки, видимо, вспоминая. – Он был в ужасе.

– Не понимаю.

– И не поймешь, – мастер открыл глаза, полные слез. – Иисус смог сделать это за всех, а значит, и каждый сможет сделать, хотя бы для себя.

Он пожал протянутую руку и захлопнул дверь.