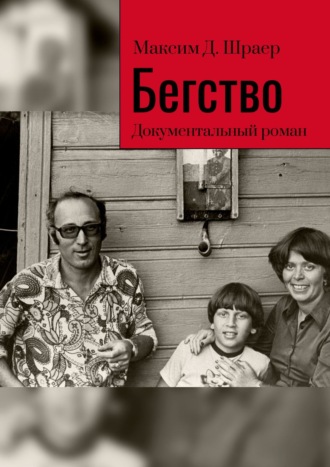

Максим Д. Шраер

Бегство. Документальный роман

Между десятью и четырнадцатью, то есть как раз в те годы, когда дети переживают половое созревание, моим лучшим другом был Гоша (Игорь) из Петрозаводска. На полгода старше меня, Гоша был из семьи профессоров музыки. Его отец, музыковед Юзеф Гейманович Кон (которого студенты называли «Ю-Гэ»), польский еврей, был намного старше своей жены, Ольги (Ляли) Бочкаревой – гошиной мамы. В детстве у Гоши была совершенно славянская внешность – светлые волосы, курносость. Но в подростковом возрасте еврейские гены взбунтовались: выделились острый отцовский подбородок и ястребиный нос, но при этом сохранились материнские угро-финские скулы, славянские размыто-голубые глаза и кроткая улыбка. Отец Гоши, бежавший из Польши во время войны, был остроумным господином с лицом римского сенатора, ежиком седых волос и сардонической усмешкой. Происхождение профессора Кона с ходу выдавали неизлечимые польские шипящие. Гоша носил материнскую ремесленно-русскую фамилию, призванную защищать его от школьного и уличного антисемитизма. Ляля выросла в Средней Азии, в Ташкенте. С Юзефом она познакомилась в Ташкентской консерватории, где была его аспиранткой, а позже они перебрались в Петрозаводск, в Карелию. В Петрозаводске Гошины родители преподавали теорию музыки в филиале Ленинградской консерватории.

Нас с Гошей в те годы связывала пылкая дружба двух мальчиков-идеалистов из интеллигентных семей. Поскольку наши родители принадлежали к одной компании и продолжали дружить даже после того, как мы попали в отказ, между нашими семьями царило взаимное доверие, и мы с Гошей открыто и довольно часто обсуждали тему эмиграции. (Его отец производил впечатление иностранца, на пляже читал немецкие детективы в оригинале и поддерживал отношения с выжившими польскими родственниками). Мы с Гошей ничего друг от друга не скрывали. Мы хорошо дополняли друг друга: он обожал физику и математику, учился играть на саксофоне, а я жил поэзией и мечтал о медицине. Мы оба с энтузиазмом поглощали исторические романы, от Вальтера Скотта и Проспера Мериме до Василия Яна, Генриха Манна и Лиона Фейхтвангера; роман Фейхтвангера «Испанская баллада» мы тогда читали не как беллетристику, а как правдивую историю еврейской гордости и героизма.

В течение учебного года мы с Гошей почти не виделись, но писали друг другу длинные письма с иллюстрациями. Среди прочего, в переписке (которая, похоже, не сохранилась) нашла выражение наша общая страсть к бандитам. Почему вдруг бандиты? Возможно, бандитская стихия импонировала нам как полная противоположность слюнявой пионерской морали, которой нас пичкали в школе. В двенадцать лет мы с Гошей прочли «Одесские рассказы» гениального Бабеля. Мы восхищались бабелевским Королем, Беней Криком. Одесский криминальный мир пленил наше воображение. Начитавшись Бабеля, мы открыли для себя воровские и блатные песни, в том числе современные авторские подражания и вариации на темы одесского воровского быта. Написанные на воровском арго, щедро сдобренные одесскими и идишскими словечками, эти песни бытовали в виде любительских магнитофонных записей. Кое-что из репертуара блатного романса записывали в Нью-Йорке и Париже шансонье из числа русских эмигрантов, а в Советский Союз эти записи попадали контрабандой. Уже в 1980-е своим циклом колоритных одесских песен прославился ставший бардом ленинградский врач Александр Розенбаум. Мы с Гошей знали наизусть десятки песен про бандитские налеты и воровские «малины» и «марух». Мы распевали эти песни дуэтом, шагая по пярнусским улицам и парковым аллеям. Мы серьезно обсуждали вкус и воздействие разных видов выпивки и наркотиков. Мы наблюдали, как режутся в карты профессионалы-картежники, укрывшись в тенистом уголке пляжа или в парке под сенью вековых лип. И даже организовали нечто вроде игорного дома для детей из числа отдыхающих, пока мой отец не застиг нас на месте преступления в глубине улитки летней эстрады, в самый разгар игры в покер на мелочь. Мы бредили одесским воровским фольклором и одновременно предавались фантазиям о нашей общей подружке, юной балерине Кате Царапкиной.

Помню, как мы с Гошей шли по улице Каруселли по направлению к выкрашенному в горчично-желтый цвет покосившемуся домику, где Катины родители снимали комнату много лет подряд. Без малейшей иронии, без тени ревности или соперничества мы строили догадки, кого же выберет наша Прекрасная Дама. Нас переполняла энергия, и мы часто боролись на пляже, как два львенка. Но при этом я не припоминаю никакого разлада или расхождения во взглядах, ни единой ссоры, не считая двух-трех мальчишеских стычек на рыбалке. Гошин отец, профессор-музыковед, был горожанином до мозга костей. Он терпеть не мог «сельские радости» и с удовольствием отдавал Гошу на попечение моему отцу, который относился к нему как к родному. Раз в неделю мы втроем ходили рыбачить на длинный городской мол, сложенный из валунов еще 1860-е для защиты пляжа от эрозии. А раз или два за лето мы уезжали с ночевой рыбачить на озеро в центральной Эстонии. Там мы ловили голавлей, линей, подлещиков, жарили улов на костре, купались.

Как-то летом, если не ошибаюсь, после окончания седьмого класса, мы с Гошей открыли для себя новое увлечение, которое хранили в строгой тайне. Родители наши о нем не подозревали (или делали вид, что не подозревали), и только Катя догадывалась о наших тайнах прогулках на женский пляж. Пярнусский нудистский женский пляж был гордостью курорта. Женский пляж окружали предупреждающие знаки и таблички, и попасть туда можно было напрямую с общего пляжа или же в обход через дюны. «Желаете помидоров – сходите на женский пляж», – эту шутку, подхваченную от взрослых, твердила пярнусская детвора. И вот однажды мы с Гошей отважно пересекли границу, которая пролегла в дюнах, поросших камышом и плакучей ивой, и предприняли первую вылазку на женский пляж. Мы долго бродили по пограничной полосе, отделяющей общий пляж от женского. Мы были в одних лишь плавках, и наша юношеская мужественность буйствовала при виде такого множества обнаженных женских тел. Это было нечто невероятное, и никогда раньше мы не видели ничего подобного. Увиденное нами было в тысячу раз лучше, чем проблески наготы в клубах пара, когда в банный день в пионерлагере подглядываешь за девочками в запотевшее оконце; лучше, чем вырванная из немецкого порножурнала случайная страница, которую мальчишки передавали из рук в руки в школьном туалете. На пляже в Пярну мы увидели десятки, сотни обнаженных женщин, молодых и пожилых, стройных и не очень, которые нежились на солнце, отдыхали в тени, перекусывали огурцами и помидорами, яблоками, хлебом и сыром, пили лимонад, плескались на мелководье, вбегали в море, словно ундины, и, похоже, не замечали нашего присутствия. Правда, две женщины постарше заметили нас и пробурчали что-то вроде: «Что вам, гулять больше негде?» Но большинству обнаженных женщин и девушеки не было дела до на наших вуайеристских услад. Особенно нас заворожила стайка эстонских девушек, которые выбегали из моря и вытирали друг друга махровыми полотенцами. Их нежные груди были похожи на шарики тающего ванильного мороженого; стекавшие от живота к лону золотые ручейки переливались в солнечных лучах. Девушки нас увидели, обернулись, но даже не подумали всполошиться и прикрыться, а напротив, звонко рассмеялись и стали игриво переговариваться по-эстонски. Наверняка, в их глазах мы выглядели невинными и безобидными – да мы и были такими. С первого взгляда было понятно, что весь наш любовный опыт сводился к быстротечным поцелуям и прикосновениям к девочкам на танцах. После первого похода мы с Гошей еще пару недель паслись на окраинах женского пляжа, и так насмотрелись на обнаженную натуру, что наши фантазии и сны трещали по швам от переполненности живым материалом. К сожалению, потайные прогулки пришлось прекратить, потому что наша Катя, обидевшись, что мы где-то пропадаем и развлекаемся без нее, пригрозила выдать нас родителям.

В старших классах Гоша увлекся боксом. Когда мы увиделись на следующее лето, через год после вылазок «за помидорами», что-то между нами переменилось. Гоша стал больше походить на своего отца, замкнулся в себе, недоговаривал, дичился. Я же, наоборот, переживал фазу повышенной общительности и романтической экстравертности. Я приударял за девочками, страстно увлекся театром, поэзией Серебряного века, Битлами. Подозреваю также, что наше взаимное охлаждения объяснялось еще и тем, я все сильнее и отчетливее ощущал себя еврейского пленником, живущим в советской неволе. Отец Гоши, Юзеф Кон, вообще избегал разговоров на еврейские темы и никогда не упоминал свою семью, погибшую во время войны и Шоа. Похоже, его еврейский инстинкт самосохранения все больше шел вразрез с обостренным еврейским самосознанием моего отца; отношения между ними накалялись, пока, наконец, дело не кончилось ссорой во время очередных посиделок у Катиных родителей. Моей отец и Гошин отец помирились и залатали отношения, и в то лето мы с Гошей по-прежнему проводили много времени вместе, отчасти по привычке и по инерции, отчасти из верности былой дружбе. А потом, в августе 1983 года, ветреным балтийским вечером, когда соленый морской воздух горечью оседает на губах, судьба опрокинула и разбила волшебный фонарь нашей дружбы.

Памятью о детстве и юности в Эстонии я дорожу особенно потому, что в эти балтийские летние дни я не чувствовал себя одиноким среди сверстников. Ближайшие мои друзья, Макс Муссель и Катя Царапкина, происходят из той самой пярнуской летней компании, которая образовалась в середине 1970-х годов. Мой отец и Катина мама, Инга Коган, – ровесники, и выросли они на Выборгской стороне в Лесном – в рабочем районе, бывшем предместье Ленинграда. Когда я ребенком впервые увидел Катину маму, меня поразили ее васильковые глаза такой яркости и глубины, какой я с тех пор не встречал. У Катиной мамы, страстной любительницы кино, была богемная молодость. Институт она не закончила, и потом (но только не так, как в беспощадном стихотворении Бродского, а по любви) вышла замуж за инженера-химика Володю Царапкина. Он был на четыре года младше Инги, бывший спортсмен-ватерполист, высокий и элегантный мужчина скорее польской, нежели еврейско-русской внешности. Когда я писал эти строки в оригинале, Кате было сорок три года, а вот ко времени выхода книги в русском переводе Кате исполнилось пятьдесят. Катя уже давно замужем, у нее взрослый сын, но она до сих пор настаивает, что ее отец – золотой эталон мужской красоты (а доктор Фрейд многозначительно улыбается нам с высот своей заоблачной клиники). У Кати оба деда были евреи, обе бабушки – славянки, и внешним обликом она пошла в своих западнославянских предков. От отца она унаследовала стройность и длинноногость, от матери – очарованную полуулыбку любительницы абсента. В Катиных глазах мерцает вековечная еврейская печаль, наследие ее предков, пришедших в Россию с Волыни. Катюша с раннего детства занималась классическим балетом во Дворце Культуры Ленсовета, но в четырнадцать лет бросила, почему-то решив, что не станет новой Улановой. Навсегда сохранилась чуть подпрыгивающая балетная поступь, парящие руки, будто не желающие оставлять вторую позицию. Мы с Катей познакомились в закатный час на пярнусском белокварцевом пляже. Именно в Пярну Катина мама и мой отец увиделись после десятилетнего перерыва, и именно в Пярну наши семьи подружились навсегда. Но, словно этой ниточки было недостаточно, при пярнусской встрече вдруг выяснилось, что в Лесном Катя и ее родители живут в доме на углу Энгельса и Новороссийской, выстроенном на том месте, где некогда стоял двухэтажный дом постройки 18-го века, в котором родился и вырос мой отец. (О снесенном доме и его довоенных обитателях можно узнать из автобиографической повести моего отца «Странный Даня Раев»). Когда мы приезжали в Питер и гостили у Кати, мой отец переносился сначала во времена своего детства в послеблокадном городе, в потом уже в годы студенчества и первой оттепели, когда ему и Катиной маме было по двадцать лет.

Мы с Катей всегда думали, что наша дружба не просто досталась нам по наследству, а несет в себе отпечаток судьбы. Конечно же, мы ссорились, когда были тинейджерами, особенно потому, что Катя старше меня почти на полтора года. Но в старших классах наши отношения обрели гармоничное равновесие, и с тех пор я воспринимаю ее не иначе, как родного человека, сестру. Мне невозможно думать и говорить о Кате в прошедшем времени, потому что получается, что в этой истории есть концовка. Вместо того, чтобы подвести под прошлым воображаемую черту, линию горизонта, вместо того, чтобы обнажить шов сюжета, я закрываю глаза и вижу перед собой белый седан советского путешественника, стоящий на обочине эстонского шоссе. Мы с Катюшей только что вернулись в Пярну из блаженного соснового леса. Мы полдня собирали чернику, малину, маслята. Ссыпали ягоды в трехлитровые банки и объедались терпкими сапфирными черничинами и сладкой лесной малиной. Утомленная лесом и ягодами, Катя сидит, чуть развалясь, на заднем сиденье нашего «Жигуленка»; ее длинная гибкая рука согнута в локте и опущена за окно. Катя щурится в объектив, и на ее лице сосредоточено все очарование июльского дня. Такие волшебные картины, такое наше эстонское летнее детство, невозможно ни вместить в сюжет, ни оставить за кормой прошлого.

К осени 1983 года, когда Гоша выпал из нашей жизни, моим самым закадычным другом стал Макс Муссель. Он заменил Гошу в той сцепке детской дружбы, которая лет с семи-восьми соединяла Катю Царапкину, Гошу и меня. Среди бывших пярнусских парнасцев, давно уже раскиданных по всему свету, Макс Муссель известен как «Макс Кролик». Он получил это прозвище благодаря тому, что восьми- и девятилетним носил на зубах пластинки и щеголял в круглых золотых очках. Такое сочетание вызывало к жизни ассоциации с Кроликом из «Винни Пуха» – любимой книги нашего брежневского детства – а точнее, с Кроликом не из книги, а из советского мультфильма. Даже среди пярнусских еврейских могикан Макс Кролик, или просто «Крол», выглядел самым интеллигентным мальчиком и обычно появлялся – на пляже или на детской площадке – с книгой в руке. Как я завидовал его очкам (а по-английски еще и его «спектаклям»), считая их символом интеллекта и утонченности. Крол был неспортивным, худощавым, чересчур чувствительным подростком. В его жилах текла славянская кровь, успокаивая его пылкую, южную натуру. Так летним полуднем неторопливая русская река охлаждает разгоряченный ландшафт.

Происхождение Макса заслуживает короткого отступления не только само по себе, но и как иллюстрация того, как бывали устроены смешанные браки в бывшем отечестве. Еще до Второй мировой войны дед Макса по материнской линии Израиль Аболиц, инженер-связист, женился на русской женщине. Ее имя и отчество, Олимпиада Никитична, намекали на купеческую жену из старинного русского водевиля («Мужъ въ дверь, а жена въ Тверь»). Всю жизнь дед Израиль страстно любил свою Липу, а она обожала своего Изю. Каждое лето Макс приезжал в Пярну с дедом и бабушкой и с двоюродной сестрой Зойкой, юной пианисткой, которая часами разыгрывала этюды Черни и Клементи в местной школе рядом с теннисными кортами. У Максова деда имелся старомодный профессорский портфель размером с поросенка, и он ходил с этим портфелем на пляж, в парк, в городские бани. Скрученные газеты торчали из разных отделений портфеля, как жирафьи шеи. Даже в жаркие дни бабушка Макса, Олимпиада Никитична, прогуливалась по Пярну в темных цветастых платьях и куталась в шали.

В юности Макс был неутомимым поглотителем любой переводной прозы. В десятом классе он был единственным, кто на самом деле дочитал до конца Пруста и Музиля. Макс первым среди нашей пярнусской компании открыл Кортасара и Лагерквиста, и именно он навел меня на Гессе. Я помню, как мы вдвоем бродили по пярнусскому пляжу, пытаясь понять, как же всё-таки играть в бисер. Макс мечтал стать кинорежиссером. Любовь к целлулоидному перевоплощению образов отчасти происходила от сильной близорукости. В старших классах у Макса ухудшилось зрение, а от плохо подобранных, слишком сильных очков он страдал мигренями. Он носил слабые очки, отчего ясность и острота зрения уменьшались, особенно на расстоянии. Мы нежно подтрунивали над Максом, для которого особенности зрения нередко становились источником разочарований в окружавшем нас всех, обыденном, трехмерном мире. Увидев на расстоянии красивую женскую фигуру, Макс предполагал, что у ее обладательницы и внешность привлекательная. В кино многое было иначе.…

В старших классах и на первом курсе института мои любимые друзья Макс и Катя хоть и флиртовали друг с другом, но удержались от хитросплетений любовного сюжета. Теперь, когда мы все «разменяли полтинник», это пярнусское юношеское флиртование остается предметом понятных только нам самим воспоминаний. Наши жизни уже давно образовали треугольник дружбы-любви, в котором даже близким – женам, мужьям, детям – порой становится тесновато. Прошло уже более тридцати лет с тех пор, как я эмигрировал, но я все также скучаю по моим дорогим Максу и Кате. Мы стараемся видеться хотя бы раз в год – в Москве и Питере, в Милане и Марбейе, в Бостоне и на Кейп Коде – но этого так мало. Уже четыре раза мы встречались летом в Пярну. Когда мы видимся, оставив на время семьи, страны, каждодневные привычки и многолетние предпочтения, нам снова пятнадцать или шестнадцать. Вот мы бежим по янтарной аллее, которая ведет в парк аттракционов мимо бывшего пярнусского казино. Катя опережает нас с Максом, по-прежнему двигаясь en pointe. Следом за ней бегу я, размахивая бадминтонными ракетками. Макс отстает; от насыщенного хвоей вечернего воздуха у него разыгралась астма. У Макса в руке русский перевод «Трех товарищей» Ремарка. «Смотрите, мальчики», – Катя поворачивается на ходу и показывает тонкой ладонью в сторону парка. – «Мальчики, чертово колесо починили. Бежим скорее!»

Рассказ о моей Эстонии был бы неполон без нескольких страниц, посвященных художнику Юри Арраку и его внутренней свободе. Как правило, прежде чем вернуться в Москву ночным поездом, мы на день-два останавливались в Таллинне. Таков был наш ежегодный ритуал прощания с летом и Эстоний. Пока родители ходили по магазинам, где можно было приобрести эстонского производства одежду и товары для дома, по своему дизайну и качеству напоминавшие западные, я бродил по Вышгороду, средневековому центру Таллинна. Стоя на смотровых площадках, откуда открывается вид на морской порт и стальной полукруг Балтийского моря, я повторял имена башен старого города: Толстая Маргарита, Длинный Герман. Друзья нашей семьи, осевшие в Эстонии уже после войны евреи из России и Украины, угощали меня бутербродами с крутым яйцом и килькой, восхитительными творожными булочками и кофе с молоком, особым эстонским кофе с цикорием.

В конце августа 1975 года наш друг Борис Бернштейн, профессор-искусствовед, уроженец Одессы, переселившийся в Эстонию в пятидесятые, повел нас на вернисаж эстонских художников. На этих ежегодных вернисажах нон-фигуративные и абстрактные полотна свободно выставлялись бок о бок с вполне банальными творениями в духе соцреализма, какие можно было увидеть по всему Советскому Союзу. Варьировалась лишь фигура в пейзаже: на таллиннских выставках доблестный эстонский рыболов красовался там, где обычно красуется казахский пастух, чукотский оленевод или украинский колхозник. Борис Бернштейн подвел нас к полотну, которое называлось «Корона». «Это Юри Аррак, пожалуй, лучший современный художник во всей Эстонии», – пояснил «дядя Боря».

«Корона» – эстонская народная разновидность бильярда. Играют за квадратным столом из полированной сосны. В каждом углу стола прорезаны лузы. Однако вместо шаров в ходу деревянные шайбочки, у которых в серединке – отверстия, а битой служит шайба побольше. На полотне Аррака, выдержанном в ярких несмешанных цветах, в «корону» играют четверо гуманоидов (см. илл. 17). Я назвал их гуманоидами, потому что у игроков человеческие тела и лица, однако над головами вздымаются почти одинаковые гривы, которые стоят дыбом и гребнями спускаются на затылок. Эти фигуры – оранжевые, лазоревые, аквамариновые – казались одновременно и первобытными, и средневековыми, и фантастически-инопланетными. Но вот выражение разинутых ртов и застывших глаз у них было безошибочно советское. Эти игроки к корону – носители тайного знания, которое дрожит на их лицах, словно вода на тающих ледяных глыбах. Заточенные в тесном помещении бильярдной, они сами не понимают, как применить это тайное знание.

Для меня, девятилетнего, картина Юри Аррака стала настоящим потрясением, и в тот же вечер, уже в поезде, который мчал нас обратно в Москву, я по памяти, как сумел, нарисовал «Корону». Отец заполучил у Бориса Бернштейна адрес художника и послал ему мой детский рисунок, прибавив еще и свое письмо и выразив желание познакомиться. Юри Аррак в ответ прислал фотографии и слайды своих картин, а от отца обратно в Таллинн полетели стихи и переводы. (Мой отец переводил на русский эстонских поэтов, в том числе Эллен Нийт, Матса Траата и Яана Кросса). А уже позднее отец сочинил и посвятил Арраку стихотворение о советских эскапистах, играющих в корону. В ходе этой переписки обнаружилось, что у моего отца и Юри Аррака много общего, и это положило начало большой многолетней дружбе. И Юри, и отец родились в 1936 году (а согласно китайскому календарю это Год Крысы), и оба чувствовали, что совпадение взглядов и вкусов у них вовсе не случайное. Они до сих пор ласково называют друг друга «старая крыса». Они родились и выросли в очень разных городах и странах (а Эстония в 1936 году была независимой страной), и при этом терпеть не могут перемен, склонны к суевериям и подвержены ипохондрии. Оба допускают присутствие некоторой доли мистики в повседневной жизни. И, конечно, их связывает то, что оба – творческие личности.

На следующее лето, в июле 1976 года, Юри Аррак приехал за нами в Пярну из Таллинна. Мы сели в его дребезжащий квадратный «Запорожец» и покатили вдоль побережья на северо-запад, в район Тыстамаа. Юри вез нас на свой хутор, Панга-Рехе. Даже теперь, после экономического бума, последовавшего за независимостью Эстонии, эта асфальтированная дорога вдоль побережья остается узкой ленточкой, которая вьется по лесу, оплетая подножья корабельных сосен. А тогда, в семидесятые, большая часть пути из Пярну в Тыстамаа лежала по разбитой тракторами щебенке. Как сам Пярну, городок Тыстамаа во времена своего расцвета был морским портом и жил насыщенной жизнью. Ныне от былой ганзейской славы остались лишь круглые валуны купеческих домов да упавшие на колени причалы. Местные обитатели жили так же бедно, как поколения их предков, и точно так же – с незначительными советскими видоизменениями, – обрабатывали скудную каменистую почву, ловили рыбу и пробавлялись сбором грибов да ягод. Это была настоящая эстонская глубинка. Дальше забраться от цивилизации было просто некуда, и Юри решил, что здесь-то ему и нужно устроить себе летнюю мастерскую. Он купил у местного рыбака, старика-вдовца, которому уже не под силу было зимовать одному, хутор с прилегающим полем – просторный дом, построенный в девятнадцатом веке, амбар, развалины бани и яблоневый сад. Хутор Панга-Рехе располагается в полукилометре от моря. В этих местах испокон веков жили эстонские фермеры и рыбаки, разводили овец, выращивали ячмень, овес и картофель, яблоки и крыжовник, держали пасеки, коптильни, солили впрок селедку, коптили салаку, вялили камбалу.

Купив хутор в начале семидесятых, Юри поправил соломенную крышу, провел в дом электричество, кое-что подлатал и починил, но интерьер дома и большую часть убранства оставил в первозданном виде. Мебель была грубой деревянной резьбы, в том числе и жесткие кровати с соломенными матрасами. Водопровода в доме не было, и мы по несколько раз в день ходили к колодцу, в замшелой позеленевшей глубине которого обитало гулкое эхо. Половину дома занимало жилое помещение с очагом и дровяной печкой, служившее одновременно кухней, гостиной и столовой. Тут стоял длинный дубовый стол, почерневший от времени и отшлифованный до блеска ежедневными трапезами. По обе стороны стола помещались длинные скамьи, а вдоль стен стояли узкие кровати. По стенам была развешана старая фермерская и рыбачья утварь. С массивной несущей балки свешивались пучки сушеных трав и цветов. Юри расписал стены и двери персонажами эстонского народного эпоса «Калевипоэг». В те времена он вообще живо и глубоко интересовался всяческой мифологией, причем не только угро-финской, греко-римской и библейской, но и индийской, китайской и японской. Помню, как он работал над масштабным полотном по мотивам «Гигантомахии». Полы в усадьбе были выложены круглыми булыжниками, и от них шел холод; такими же булыжниками, но покрупнее, был выложен внутренний двор. Фундамент и стены были сложены из гранитных валунов – надежно, прочно, на века. Справа к дому был пристроен амбар с сеновалом. К главной комнате прилегала гостевая, в которой спали мои родители, а рядом располагалась большая кладовая. Летняя мастерская художника, хозяйская спальня, детская составляли левое крыло дома. Окна были маленькие, так что внутри всегда царил прохладный полумрак.

На дворе гостей встречал раскатистым лаем Рекс, старая черная дворняга. Преемником Рекса стал кокер-спаниель Лонни, беспокойное создание, которое носилось по окрестным полям и издалека напоминало вспугнутую куропатку. У Юри и его первой жены Урве Роодес Аррак, талантливой художницы, работавшей с кожаными материалами, было два сына, – Ян, мой ровесник, и Арно, на два года старше. Своими длинными льняными волосами и северными ликами оба они напоминали юных викингов. В наше первое лето в Панга-Рехе Юри построил в яблоневом саду домик на сваях, в котором мальчишки и ночевали. Хотя чета Арраков свободно говорила по-русски и вообще была гораздо космополитичнее, чем большинство эстонцев, они не заставляли детей учить русский, несмотря на официальные требования в школе. Такая позиция Арраков и большинства эстонских родителей была одновременно и молчаливым протестом эстонцев против русской оккупации, и способом языкового и культурного самосохранения. Поэтому я общался с братьями Аррак на английском языке, которым они владели куда лучше, чем русским. В Панга-Рехе ощущение заграницы было еще сильнее, чем в Пярну. Оба брата, особенно компанейский и общительный Ян, поражали меня своей раскованностью и свободой. Я завидовал этим эстонским парням, особенно когда думал о неизбежном возвращении в Москву, где меня ждала участь еврейской вороны.

Заветные воспоминания о Панга-Рехе и общении с Арраками не тронуты патиной времени. В них все золотое, живое, неутраченное. По утрам Юри обычно работал, моя мама и Урве стряпали, а отец сидел на крыльце, сочинял стихи или делал наброски. Мы с Яном и Арно катили на велосипедах к морю и ныряли в холодные волны с огромного валуна, похожего на спящего быка, а не то усаживались каменному быку на лоб и удили рыбу. Места здесь были суровые, каменистые, сплошь серое и защитно-зеленое, – можжевельник и камни, испещренные лишайниками. Много лет спустя, впервые отведав джину, я тотчас с поразительной ясностью вспомнил, как в детстве стоял на диком берегу моря неподалеку от Панга-Рехе, срывал ягодки балтийского можжевельника и медленно высасывал их терпкий пахучий сок.

Если накануне шел дождь, мы отправлялись в ближайший «грибной» лес и приносили к обеду полные корзинки боровиков с красными и карими шляпками (на суп), а также ворохи рыжих лисичек, которые мы жарили на сковородке с деревенским маслом, луком и укропом. Иногда Юри выносил на улицу деревянный стол и табуретки, раздавал мальчишкам бумагу, ставил на стол акварельные краски и банку с водой, и давал нам уроки рисования. И отчего я не сохранил свои беспомощные акварельки и рисунки! Ведь на них были пометки и поправки Юри Аррака. Ян и Арно унаследовали художественные гены родителей, и Арно Аррак позже стал профессиональным художником. Обычно Юри не приглашал смотреть свои незаконченные работы, но и дверь в мастерскую не запирал. Так в один из первых приездов на хутор Панга-Рехе я наблюдал работу Аррака над холстом, который получил название «Разговор автопортретов». Четыре бородатых автопортрета художника, два из которых пока представляли собой лишь контуры, а два уже оделись плотью и цветом, сидели кружком, погруженные в разговор. Как-то летом Юри и мой отец на несколько дней заперлись в мастерской и вдвоем работали над детской книгой. Идея была в том, чтобы создать вариации на темы эстонских народных сказок о проказнике-шутнике, болотном лешаке, который помогает беднякам и наказывает жадных фермерских женушек. Этот персонаж, которого Юри называл «Майв», был от рождения наделен волшебной силой. Был вчерне придуман костяк книги, отец собирался написать текст по-русски, а Юри – проиллюстрировать. Они надеялись, что книгу можно будет издать в Москве. Но надеждам не суждено было воплотиться, возможно, потому, что вскоре мы стали отказниками и все советские издательства закрыли перед отцом двери.

Поскольку родители целиком доверяли Арракам, они с самого начала были посвящены в наши планы эмиграции. Попытки эмиграции. Как у многих эстонцев, которые оставались на родине после Второй мировой войны и на протяжении всей советской оккупации, у Арраков были родственники за границей, в том числе дядя и двоюродные братья Юри в США. Поздно вечером, когда дети уже были уложены спать после ужина, состоявшего из свежего деревенского хлеба, творога, парного молока, меда, жареных грибов, овощей и чая на местных травах и ягодах, хозяева и мои родители подолгу засиживались за разговорами. Меня укладывали когда в гостевой комнате, а когда в горнице напротив печки. За окном, на ветвях и деревянных ставнях, висели клочья молочно-белого тумана. Ближайший соседский дом отстоял от хутора километра на два, и вокруг царила такая тишина, что я слышал каждое слово взрослых. Эмиграция, свобода художника, положение национальных меньшинств – вот каковы были главные темы их полуночных бесед. Иногда Арраки и мои родители слушали вечерние программы «Голоса Америки», «Коль Исраэль», «Радио Франс» и других заграничных коротковолновых передач. Здесь, в этой малолюдной глуши, можно было слушать «голоса» без помех. Глушилки тут не включали.