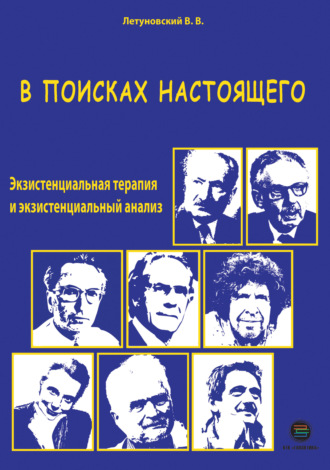

Вячеслав Летуновский

В поисках настоящего. Экзистенциальная терапия и экзистенциальный анализ

Время

Темпоральность человеческого существования – одна из основных тем философии Хайдеггера («Бытие и время», «Время и Бытие», «Пролегомены к истории понятия времени»). В этих работах Хайдеггер настаивает на принципиальном единстве горизонтов прошлого, настоящего и будущего. Время у него не представляется однонаправленностью из прошлого в будущее, но только в единстве всех трех, в целостности существования. Хайдеггер задается очень характерным для него вопросом: «А каким образом вообще возможно время?». Ответ на этот вопрос приводит его к четвертому измерению времени как к некому условию существования всех трех: прошлого, будущего и настоящего. Именно как обращение к этому четвертому следует понимать время в философии Хайдеггера.

Время как таковое есть условие бытия заботы. А заботе, в свою очередь, присуще забегание вперед, опережение самой себя. Забегая вперед, человек выбирает себя как свою возможность, выбирает свое бытие. Однако всякий выбор возможности есть отказ от реализации других. Для такого рода выбора человеку необходима решимость. И здесь Хайдеггер близок своему давнему другу и одновременно оппоненту – К.Ясперсу. Человеческое бытие – это решающее бытие, в буквальном смысле бытие, которое решает. По мере того как мы совершаем выбор в настоящем, нам приоткрывается и наше прошлое. При этом мы можем возвратиться к возможностям прошлого не только в смысле повторения, но и в смысле подлинного возврата.

Заброшенность, «постав» и забвение смысла бытия

Проблематика знания человека, по Хайдеггеру, определяется посредством описания его состояния. Следует исходить не из идеализации человека, но из того состояния, в котором преимущественно находится человек. Каждый из нас несет отпечаток того, во что он заброшен, погружен. Возникает необходимость не просто оперировать идеализированными представлениями о человеке, но описать эти состояния «заброшенности». Понятие «заброшенности[18]» (иногда переводят «брошенности») не означает, что человек кем-то брошен, оставлен, покинут, а только то, что он изначально погружен в особые условия своего существования.

Для описания состояния «заброшенности» Хайдеггер использует категорию «Man». В немецком языке «Man» используется тогда, когда носитель действия не идентифицируется и не указывается. «Man», по Хайдеггеру, есть доминирующий способ существования современного человека, характеризующийся безличностью, анонимностью, неявленностью подлинной самости. В известной мере мы все обременены этой неподлинностью и никогда не можем полностью избавиться от этого состояния. Сама современная цивилизация с характерным для нее культом техники во многом препятствует проявлению подлинного в человеке. Потому что подлинное, по Хайдеггеру, – это то, что рождается само и не поддается постановке на конвейер.

Техника – движущая сила новоевропейской истории. Она обнаруживает свое существо, так называемый «постав» (Gestell), в особой установке на сплошное «исследующее устанавливание» сущего как предметного для потенциального им распоряжения. Постав затягивает самого субъекта в качестве составной части технологического процесса. Однако, по словам Гельдерлина, которого любит цитировать Хайдеггер, «где опасность, там и спасение». Организуя мировое сущее, постав позволяет осмыслить истину (подлинное) как то, что не поддается его устанавливающей деятельности. Несводимая к предмету вещь остается в своем не редуцируемом существе, принадлежащей миру не как сумме вещей, а как тому целому, в котором находят себе место взаимопринадлежащие в своей полярности противоположности.

Поскольку преобладающий способ осуществления человеческой жизни характеризуется заброшенностью в мир сущего и «захваченностью» этим миром, всегда имеется соблазн раствориться в ритме повседневной суеты. Неспособность дистанцирования по отношению к этому растворению представляет угрозу для подлинности жизни, причем опасность эта имеет тенденцию к усугублению, стимулируемому темпами современного развития человечества. В результате этих процессов человек оказывается перед угрозой потери целостности смыслового горизонта, забвения смысла бытия(Seinsvergessenheit). Обретение этого утраченного смысла, выявление принципиально иного по сравнению с традиционным (метафизическим) подходом смысла бытия и является определяющей идеей хайдеггеровской философии.

1.7. Манифест экзистенциального психоанализа Жана Поля Сартра. Концепция первоначального выбора мира проекта

Жан-Поль Шарль Эмáр Сартр (фр. Jean-Paul Charles Aymard Sartre) родился 21 июня 1905 года в Париже в семье офицера военно-морского флота. Был единственным ребенком в семье. По материнской линии Жан-Поль был двоюродным племянником Альберта Швейцера. Когда Жан-Полю было всего чуть больше года, у него умер отец.

Сартр учился в лицеях Ля Рошели, затем перебрался Высшую нормальную школу (фр. École normale supérieure) в Париже, где защитил диссертацию по философии. В эти годы он знакомится с Симоной де Бовуар, ставшей не только другом и спутницей всей его жизни, но еще и соратницей и единомышленницей. Прошел стажировку во Французском институте в Берлине. Преподавал философию в различных лицеях Франции (1929–1939 и 1941–1944). Во время Второй мировой войны был активным участником французского Сопротивления.

После войны вместе с Симоной де Бовуар и Морисом Мерло-Понти он основал журнал «Новые времена» (Les Temps modernes), в котором печатались статьи экзистенциальной направленности.

В 1952 году Сартр был активным участником Венского Конгресса народов в защиту мира. В 1953 году его избрали членом Всемирного Совета Мира. В 1956 году Сартр выступил за независимость Алжира, за что подвергся нападению французских националистов, редакцию Les Temps modernes пять раз захватывали боевики, два раза взрывали его квартиру.

Как и многие представители интеллигенции стран третьего мира, Сартр активно оказывал поддержку кубинской революции 1959 года. Принимал активное участие в Международном Трибунале Рассела по расследованию военных преступлений, совершенных во Вьетнаме, где в 1967 г. Сартр произнёс свою нашумевшую речь о геноциде, в том числе во французском Алжире.

В1964 году Жан-Поль Сартр был удостоен Нобелевской премии по литературе «за богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками истины творчество, оказавшее огромное влияние на наше время». От которой он отказался, вследствие антисоветской направленности работы Нобелевского комитета, который присудил ему премию именно тогда, когда он выступал с критикой СССР.

Сартр был участником французкой студенческой революции 1968 года (можно даже сказать, её символом: бунтующие студенты, захватив Сорбонну, впустили внутрь одного только Сартра). В течении жизни политические позиции Сартра колебались, то он придерживался марксизма, то маоизма. Тем не менее, определенно можно говорить, что он всегда придерживался левых взглядов и протестовал против насилия в любой форме. Во время одного из протестов, переросшего в беспорядки, Сртра задержали в полиции. Когда об этом узнал Шарль де Голль, то он приказал выпустить Сартра, сказав при этом: «Франция Вольтеров не сажает». В конце жизни Сартр активно работал над биографическими произведениями, известно, что он умер от передозировки транквилизаторов во время работы над биографическим романом, посвященным Бальзаку. Он умер в 1980 году в Париже. В последний путь его провожали 50 000 человек. Могила Сартра находиться на кладбище Монпарнас.

Основные публикации:

• Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм. / Пер. с фр. М. Грецкого. – М.: Изд-во иностр. лит., 1953.

• Сартр Ж.-П. Стена. Избранные произведения. – М.: Издательство политической литературы, 1992.

• Сартр Ж.-П. Герострат / Пер. с фр. Д. Гамкрелидзе, Л. Григорьяна. – М.: Республика, 1992.

• Сартр Ж.-П. Тошнота: Избранные произведения / Пер. с фр. В.П. Гайдамака; вступ. ст. С.Н. Зенкина. – М.: Республика, 1994.

• Сартр Ж.-П. Проблемы метода / Пер. с фр.; примеч. В.П. Гайдамаки. – М.: Прогресс, 1994.

• Сартр Ж.-П. Ситуации / Сост. и предисл. С. Великовского. – М.: Ладомир, 1997.

• Сартр Ж.-П. Идиот в семье: Г. Флобер от 1821 до 1857 / Пер. Е. Плеханова. – СПб.: Алетейя, 1998.

• Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Пер. с фр., предисл., примеч. В.И. Колядко. – М.: Республика, 2000. – 638 с. – ISBN 5-250-02729-6.

• Сартр Ж.-П. Что такое литература? / Пер. с фр. Н.И. Полторацкой. – СПб.: Алетейа: CEU, 2000.

• Сартр Ж.-П. Портрет антисемита. – СПб.: Европейский дом, 2000.

• Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения / Пер. с фр. М. Бекетовой. – СПб.: Наука, 2001.

• Сартр Ж.-П. Дневники странной войны, сентябрь 1939 – март 1940. / Предисл. и примеч. А.Э. Сартр; пер. с фр. О. Волчек и С. Фокина. – СПб.: Владимир Даль, 2002.

• Сартр Ж.-П. Слова. Затворники Альтоны. / Пер. с фр. Л. Киркач. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002.

• Сартр Ж.-П. Бодлер / Пер. с фр. Г.К. Косикова. – М.: УРСС, 2004.

• Сартр Ж.-П. Портрет антисемита [: новелла «Детство вождя» / «Стена», 1939 и эссе «Размышления о еврейском вопросе», 1944, 1946] / Пер. с фр. Г. Ноткина. – СПб.: Азбука, 2006. – 256 с. – ISBN 5-352-01194-1 («Азбука-классика» pocket-book).

• Сартр Ж.-П. Пьесы. – М.: Флюид, 2008.

– Мухи / Пер. с фр. Л. Зониной.

– Мертвые без погребения / Пер. с фр. Е. Якушкиной.

– Почтительная потаскушка (Лиззи Мак-Кей) / Пер. с фр. Л. Большинцовой.

– Дьявол и Господь Бог / Пер. с фр. Е. Пучковой.

– Затворники Альтоны / Пер. с фр. Л. Большинцовой.

• Сартр Ж.-П. Человек в осаде / Сост., вступ. ст., примеч. Л.Н. Токарева. – М.: Вагриус, 2006.

• Сартр Ж.-П. Слова / Пер. с фр. Ю. Я. Яхниной и Л. А. Зониной.

• Сартр Ж.-П. Почему я отказался от Нобелевской премии.

• Беседы Жана Поля Сартра с Симоной де Бовуар в августе – сентябре 1974 г. / Пер. с фр. Л.Н. Токарева.

В основе философского учения Сартра лежит творчески разработанная феноменологическая методология. Однако, в противоположность Хайдеггеру, Сартр акцентирует свое внимание, прежде всего, на субъективно-деятельной стороне сознания человека, «заброшенного в мир», в котором человек утверждает, «выбирает себя», но каким бы, в конечном счете, этот выбор не оказался, он абсурден, бессмыслен («Тошнота»). В ранних философских работах Сартр разрабатывает феноменологическую концепцию близкую концепции Гуссерля. Однако, в отличие от последнего, сознание у Сартра не имело своего субъекта, его характеризовали беспрепосылочность и нерефлексивность. В этом виде сознание Сартра являло собой генератор «жизненного мира», «неутомимое творчество экзистенции».

Такое сознание, представляющее собой некую метапсихологическую реальность, было в определенной мере изолировано от бытия. Эту проблему Сартр попытался решить в своих работах более позднего периода, в частности в его концепции «феноменологической онтологии» («Бытие и Ничто», 1943). Здесь сознание определяется как Ничто, изначальная пустота в бытии. Само же бытие Сартр наделяет антропоморфными свойствами. Оно отталкивает, привлекает, очаровывает и т. д. Таким образом, в концепции Сартра собственно психическое как бы отторгается от сознания и слипается с бытием. В результате смешения онтологических и психологических предикатов возникает своеобразный язык, в опоре на который Сартр производил «экзистенциально-психологическую дешифровку символов личности».

То, что интересует психоаналитика в первую очередь, – так это определение свободы личности на основе того индивидуального отношения, которое объединяет ее с различными символами бытия. Я могу любить липкие связи, бояться дыр и т. д. и это совсем не значит, что липкое, жирное, дыра и т. д. потеряли для меня свое онтологическое значение, напротив, в силу этого значения я и определяю себя тем или иным способом по отношению к ним. (Кузьмина, 1969).

Согласно Сартру, человеческое существование не укоренено ни в чем. Сама человеческая субъективность привносит в бытие мира трещину. Через человеческую свободу в мир проникает небытие («Бытие и ничто»). Человек, лишенный каких бы то ни было ориентиров, делает себя сам, и потому его жизнь есть «проект», самостановление в пассивном, косном мире вещей – эта убежденность Сартра отражена в известной формуле «существование предшествует сущности». Конечным результатом любой деятельности человека является отчуждение. Отчуждение неизбежно лежит в основе человеческих отношений.

Одно из центральных понятий философии Сартра – это понятие самообмана, самообольщения сознания (Mauvaise foi). В качестве основного инструмента борьбы с самообманом Сартр видит экзистенциальный психоанализ, который представляет из себя метод выяснения в строго объективной форме субъективного выбора, посредством которого человек делает себя личностью, то есть, сообщает о себе то, что он есть («концепция первоначального выбора»). Сартр считал, что Фрейд впервые ввел «вертикальный детерминизм» в понимании человеческих действий, раскрыть который можно лишь посредством символической интерпретации психического, избегающей его сведения к предшествующим обстоятельствам, наследственности, физиологической обусловленности и т. п. (то есть горизонтальному детерминизму). Для того, чтобы психоанализ стал действительно экзистенциальным, его необходимо очистить от любого рода натурализма, который присутствует у Фрейда в его теории либидо:

«Мы требуем, – пишет Сартр, – …настоящего несводимого, то есть несводимого, не сводимость, которого была бы очевидна, которое не представлялось бы как постулат психолога… Это требование с нашей стороны происходит не от непрерывной погони за причиной, того бесконечного обращения к истокам, который часто изображали как составляющую рационального исследования… Это не ребяческие поиски «потому что», которое делает невозможным дальнейшее «почему?». Напротив, это требование, основанное на предонтологическом понимании человеческой реальности, и на связанном с ним отказе считать человека поддающимся анализу и сведению к исходным данным, к определенным желаниям (или «влечениям»)… Это единство (которое мы ищем), которым является бытие рассматриваемого человека, есть свободное объединение, и это объединение не может идти следом за многообразием, которое оно объединяет» (Sartre 1956, pp.560–561).

Это единство самому Сартру виделось в определении так называемого первоначального проекта мира. «Именно… с помощью сравнения различных эмпирических побуждений испытуемого мы пытаемся раскрыть и высвободить фундаментальный проект, который является общим для всех них – и не простым суммированием или реструктуризацией этих тенденций; каждое побуждение или тенденция – это весь человек» (Sartre 1956, pp.564).

Сартр ставит в центр внимания вопрос: Что делает мир индивида возможным? Иными словами, предлагается метаонтическая [1] дисциплина как надлежащая основа психоанализа. По словам Сартра, Фрейдовский психоанализ «выбрал свое собственное несводимое вместо того, чтобы позволить ему появиться в самоочевидной интуиции. Экзистенциальный психоанализ не ищет причин или основных влечений, как психоанализ. Он старается определить, что именно делает возможным то, что эти причины и основные влечения обладают действенностью, которой как устанавливает фрейдистский психоанализ, они обладают. Результаты, которые будут получены таким образом, – то есть конечные цели индивидуума – могут стать затем объектом классификации, и именно с помощью сравнения этих результатов мы можем упрочить общие соображения о человеческой реальности как эмпирическом выборе своих собственных целей. Поведение, которое изучается этим психоанализом, будет включать не только сновидения, ошибки, навязчивые неврозы, но также и главным образом мысли в бодрствовании, успешные действия, стиль и т. д. С точки зрения Сартра, человек сам неосознанно в какой-то момент своей жизни совершает выбор своего миропроекта, который впоследствии определяет всю его дальнейшую жизнь.

Экзистенциальный психоанализ пытается определить первоначальный выбор… (который) соединяет в дологический синтез тотальность существующего, и как таковой есть центр отсчета для бесконечного множества поливалентных смыслов (там же, с.570).

Таким образом, в результате процедуры экзистенциального анализа психолог пытается выйти к своего рода общей универсалии, структуре, описывающей условия существования индивидуального сущего как такового, во всех его ракурсах рассмотрения: временных, пространственных, ментальных, гностических и т. д. Именно в этой универсалии, являющейся одновременно смысловой матрицей, психотерапевт может найти источник смысла конкретных симптомов психического расстройства. Эта универсалия есть целостное трансцендентальное основание мира индивида.

Сартр также говорит о проекте человека и на онтологическом уровне. Проект этот заключается в желании быть Богом – обрести самодостаточность и плотность «в-себе-бытия». Это изначальное желание человека быть Богом у Сартра обречено быть не реализованным. По канве этого провала пишется жизненная история – история ошибок и поражений. На онтическом уровне цель экзистенциального психоанализа реализуется в реконструкции биографий, причем чаще всего биографий поэтов и художников. Объектами экзистенциального психоанализа Сартра становятся Жане, Стендаль и даже сам Фрейд (Сартр, 2000).

На последующее развитие практической психологии Сартр оказал гораздо меньшее влияние, чем Гуссерль и Хайдеггер. Несмотря на то, что в основе концепции экзистенциального психоанализа Сартра лежали идеи не только Фрейда, но и Хайдеггера, Сартр по мнению М.Босса, с которым в этом пункте можно вполне согласиться, создал нечто противоположное тому пониманию, которое вкладывал Хайдеггер в Dasein аналитику и Dasein анализ. Тем не менее, близкие Сартру мысли относительно конечных целей экзистенциального анализа мы можем обнаружить у Бинсвангера (хотя возможно здесь целесообразнее говорить о близости взглядов нежели, о влиянии). Тем не менее, влияние Сартра определенно можно проследить в работах представителей американской экзистенциально-гуманистической психологии, особенно близок Сартр оказался Ирвину Ялому. Философия Сартра также оказалась близкой Р.Лэнгу и антипсихиатрическому движению 1960-х гг.

Глава 2

Экзистенциальный анализ и экзистенциальная терапия

2.1. Экзистенциальный анализ Людвига Бинсвангера. Первый экзистенциальный терапевт

Людвиг Бинсвангер родился 13 апреля 1881 года, в Кройцленгене, Швейцария, в семье с богатыми медицинскими, в частности психиатрическими традициями. Он учился у Юнга, будучи его ассистентом, а затем у Блейлера, разделяя интерес обоих своих учителей к шизофрении. В 1907 году Юнг познакомил Бинсвангера с Фрейдом. Дружба и сотрудничество Бинсвангера с Фрейдом продолжались, несмотря на многие разногласия в трактовке метода и целей терапевтической практики, до самой кончины последнего. Их переписка насчитывает более 60 писем. В том же 1907 году Бинсвангер получил степень доктора медицинских наук Цюрихского университета. В это время он активно изучает работы Дильтея и Гуссерля, все больше загораясь идеей понимающей и феноменологической психологии. В 1911 году Бинсвангер становится главным медицинским директором санатория в Кройцленгене, директорами которого в прошлом были его отец и дед. В 20–30-х годах прошлого века этот санаторий являлся в некотором роде местом встречи феноменологически настроенных кругов в психологии и психиатрии (В.Гебзаттель, Р.Кун, E.Минковский, E.Штраус). В работах Бинсвангера этого периода также заметно влияние Канта и школы неокантианцев, в частности Наторпа, а также феноменологической психопатологии Карла Ясперса. Чрезвычайно значимой для Бинсвангера оказалась встреча с вышедшей в 1927 году работой Мартина Хайдеггера «Бытие и время», обусловившая впоследствии название его метода Dasein анализа (более поздние названия метода: «психиатрический Dasein анализ» [5], анализ экзистенциальных априорных структур, антропологический анализ, просто экзистенциальный анализ). В 1956 году Бинсвангер покидает пост главного медицинского директора санатория в Кройцленгене после 45 лет пребывания на этом посту. Однако, он продолжал активно работать вплоть до своей смерти в 1966 году.

От феноменологической психопатологии к герменевтике Dasein анализа

В начале 1920-х годов Бинсвангер испытывает все больший интерес к М.Хайдеггеру и М.Буберу, все более отдаляясь от психоаналитической традиции. Можно с полной уверенностью заявить, что к началу 1930-х годов он был первым экзистенциальным психиатром. Однако движение в сторону Dasein анализа у Бинсвангера наметилось еще до выхода в свет «Бытия и времени» Хайдеггера, об этом свидетельствует реферат Ueber Phanomenologie, написанный Бинсвангером в 1922 г. по просьбе швейцарского психоаналитического общества, являвшийся в определенном виде программным документом. Здесь Бинсвангер провозглашает программу феноменологической психопатологии, дифференцируя ее от естественнонаучных, субъективно описательных, а также психоаналитических подходов. Несмотря на то, что Бинсвангер в это время испытывает явное влияние «Общей психопатологии» Карла Ясперса, он идет гораздо дальше последнего в применении феноменологического метода для нужд психиатрии. Если для Ясперса феноменологический метод – один из многих, то Бинсвангер видит именно за ним будущее психопатологии.

Феноменологическая психопатология Бинсвангера не занимается делением аномальных душевных явлений на природные классы, роды и виды, не занимается она и простраиванием иерархической системы признаков (естественнонаучный подход), вместо этого она пытается проникнуть через поверхность феноменов во внутренний мир личности. Основные задачи в развитии феноменологической психопатологии Бинсвангеру видятся, прежде всего, в дальнейшем развитии самого феноменологического метода, а также в определении соотношений между реальным миром пациента и фантастическим. В данной работе (Ueber Phaenomenologie, 1922) Бинсвангер утверждает, что феноменологическая психопатология принципиально отличается от субъективной описательной психопатологии, поскольку главное в феноменологическом методе – это не описание предметов, а постижение сущностей. Причем феноменологический метод – это не самонаблюдение, а метод познания другого, метод проникновения в тайны чужой души. Цель феноменологического метода – постижение личности в ее целостности, однако, система понятий, позволяющих постичь целостность личности, все еще не разработана.

Бинсвангер ставит задачу феноменологического описания мира больного человека, вдвойне затрудненную тем, что этот мир предельно отличен от нашего мира. В психиатрической проблеме он видит глубокий философский смысл: как проникнуть в аутичное мышление больного, по определению изолированное от нас и от реальности? Как не интерпретировать, рационально истолковывая, а схватить в целостности и единстве переживания тот нерациональный мир, который рождается в сознании психотика, невротика, ребенка? Как опытный психиатр Бинсвангер хорошо осознавал, что при помощи одной лишь эмпатии, т. е. вчувствования и вживания в мир ребенка, этой проблемы разрешить нельзя. Поэтому Бинсвангер говорит о необходимости «переживания значений» высказывания больного, реконструкции его смыслового горизонта. Именно в «Бытии и времени» Мартина Хайдеггера, вышедшем в 1927 году, Бинсвангер нашел, как ему казалось, необходимое для ответа на эти вопросы теоретическое основание. Тем не менее, для того чтобы лучше понять концепцию экзистенциального анализа Бинсвангера, необходимо заглянуть в более ранний период его жизненной истории.