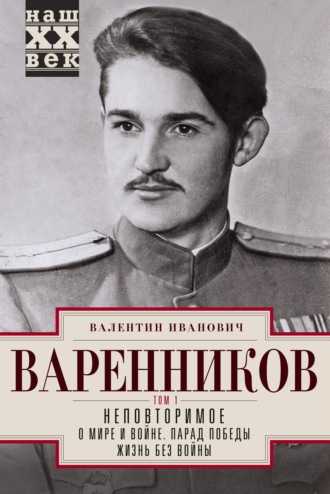

Валентин Варенников

Неповторимое. Том 1

Отец без особой охоты рассказал, что Клавдия Моисеевна со своей старшей сестрой была на похоронах моей матери. Там они и познакомились. Будущая мачеха приглядывала за мной после похорон. Прошло более года – и Клавдия Моисеевна соединила свою судьбу с отцом. Но, оказывается, она скрыла, что у нее есть ребенок. Ссора произошла именно по этой причине.

Ее сын Анатолий в нашей семье не появился. Видно, таким было условие отца. Воспитывался мальчик у бабки в Сухуми. Отцом его был грузин без определенных занятий. Жениться на Клавдии Моисеевне, по всей видимости, он не собирался. А в 1930-х годах отец Анатолия при неизвестных обстоятельствах погиб.

Помню еще одну вспышку. Она произошла позже, когда мы приехали вслед за отцом в Москву. Я был очень худой, родитель посчитал, что меня плохо кормили. Возможно, он был в какой-то степени прав, мачеха смотрела за мной неважно, хотя никогда не била, просто не обращала внимания на мальчонку. А я был стеснительный и, несмотря на малые года, гордый.

Тогда отец в моем присутствии прямо сказал жене, что если это будет продолжаться, то он с ней расстанется. Кажется, сильно подействовало. Видно, перспективы, открывавшиеся перед отцом по окончании академии, были для нее заманчивыми. Словом, ситуация требовала от нее быть по отношению ко мне, как минимум, лояльной.

Со временем все нормализовалось. Без преувеличения могу сказать: семья у нас была благополучной. Лишь одна проблема оставалась неразрешенной. Клавдия Моисеевна в беседах со мной настоятельно просила, чтобы я называл ее мамой, я отвечал упорным молчанием. Тем самым я давал понять, что не стану этого делать. Причина одна: она, на мой взгляд, не была со мной искренна, частенько наговаривала на пасынка отцу. Тот пытался вникнуть в суть, задавал вопросы, а если я на них отвечал молчанием, он понимал: мачеха говорила неправду. Потому я по-прежнему и называл ее Клавдией Моисеевной. Кстати, отец и сестра Леночка никогда не упрекали меня за это. Жизнь в Москве бурлила. Население столицы в 1930-х годах быстро увеличивалось. И это несмотря на то, что Первопрестольная послала на село – для оказания помощи в коллективизации – самое большое количество рабочих. Общая численность жителей в главном городе страны за короткий срок возросла на несколько сот тысяч. Особенно быстро прибывали научные работники, деятели культуры, искусства. В 1934-м в Москву из Ленинграда перевели Академию наук СССР, о чем нам сообщил отец. Рассказывал он и о различных международных конференциях, конгрессах, которые проводились в то время в столице. Конечно, я не мог детским умом постичь даже малой части того, о чем вел речь отец, но то, что он считал это очень важным, поднимало настроение. Не стану скрывать: вызывало гордость за отца и еще одно обстоятельство. Он вошел в группу коммунистов, которым доверили проводить чистку в партийной организации академии. Отец учился на строительном факультете. А на текстильном – четырьмя курсами старше – занималась жена Сталина, Надежда Аллилуева. Отцу учеба давалась вначале тяжело, особенно первые два года. Приходилось параллельно с обучением по программе проходить курс на подготовительном факультете: он предназначался для тех, кто не имел среднего образования. Короче, несколько лет отец учился с двойной нагрузкой. Приходил домой поздно, после ужина продолжал корпеть над учебниками, с карандашом в руках изучал записанные лекции, старательно выполнял домашние задания. Плюс – общественные заботы. Ясно, в те годы я не мог делать каких-то обобщающих выводов. Но позже осознал и мудрость, и твердость политики, суть которой сводилась к лозунгу – «Кадры решают всё!». Эта линия прослеживалась в стране на протяжении десятилетий. А теперь о том, что по времени очень близко… И тоже связано с тем знаменитым лозунгом. С Василием Александровичем Стародубцевым мы знакомы еще с тех пор, когда оба были народными депутатами СССР. Мне импонировала его хватка, железная логика, напор, с каким он отстаивал такие блага для села, которые считал жизненно важными, и разоблачал действия Горбачева, фактически направленные на разрушение аграрного сектора. «Не зря человеку дали Героя Социалистического Труда, избрали председателем Всесоюзного крестьянского союза…» – не раз думал я про себя, наблюдая «баталии» Стародубцева.

В августе 1991 года судьба свела нас по делу ГКЧП, куда он попал не случайно, а как самый авторитетный человек в стране по делам сельского хозяйства, наиболее принципиальный руководитель. В беседах с ним, а это душевный, открытый и честный человек, я узнал о его родителях, родственниках, близких. Стародубцевы родом из Тульской области. Отец Василия имел два класса образования. В годы войны солдатом сражался под Сталинградом, и, выходит, он по войне мне «земляк». Был ранен. А потом прошел пол-Европы до самой Победы.

Ну а мать Василия Александровича вообще была неграмотная, зато – очень трудолюбивая. И наделила этой способностью своих детей, а их у нее было шестеро: четыре сына и две дочки. И обратите внимание, все шестеро получили высшее образование. Кто мне сегодня назовет такую страну, где все крестьянские дети из большой совершенно неимущей семьи могли бы закончить институты? Где это возможно?

Нынче в России таланты гибнут не раскрывшись. А какие-нибудь пятнадцать лет назад создавались все условия для полноценного развития личности. Лозунг «Кадры решают всё!» не был блефом, пустышкой, как, например, многое из того, что появилось в период пресловутой «перестройки». В ту пору страна умело готовила свои кадры, заботилась о будущем.

…Жизнь у нас в Москве была размеренной: утром мы с отцом уходили на учебу: он – пораньше, я – попозже. Школа моя находилась рядом с домом. Средняя школа № 13, «чертова дюжина», как мы ее порой называли. Здесь я проучился первые четыре года. А пятый класс закончил уже в новой школе – № 99. Ее построили рядом с «чертовой дюжиной». Это было огромное, светлое, многоэтажное и очень красивое здание. Но нам всем было жалко старую школу, когда ее сносили. Мы подолгу грустно наблюдали, как рабочие разбирают ее стены.

До наступления холодов от нее не осталось и следа. А весной ребята из нашего класса разбили на этом месте огромную клумбу. К последнему дню занятий трава и цветы были в самом лучшем виде. Классная руководительница Анна Ивановна организовала у клумбы настоящее торжество: здесь мы читали стихи, давали клятву вечно дружить, не забывать нашу «старушку». У всех было очень хорошо на душе.

Клавдия Моисеевна, моя мачеха, в основном занималась домом и сестренкой Леночкой. Когда я приходил из школы, она оставляла ее на меня, а сама мчалась в магазины. К лету 1936 года сестренке было четыре годика. Как-то, получив ее в свое распоряжение, я повел девочку к клумбе с цветами, дорогой рассказывал ей о школьной жизни и был рад, когда здесь же появился мой одноклассник, Сережа Филимонов, с младшим братом. Тот был чуть постарше Леночки, так что у нас образовалась веселая компания. Мы уже собирались уходить, когда вдруг появилась Анна Ивановна. Она уходила из школы домой, но, увидев нас, подошла. Разумеется, учительница тоже говорила о школе, о новых возможностях, появившихся в связи с новостройкой. Неожиданно я испортил всю «обедню», сказав, что, скорее всего, наша семья уедет из Москвы. Анна Ивановна немного пожалела меня, но закончила на мажорной ноте: пути хороших людей всегда пересекаются, и предсказала, что я в этой школе еще появлюсь. И действительно – появился. Но через пятнадцать лет, когда поступил учиться в Военную академию имени Фрунзе. Вот только никого из знакомых учителей, в том числе и самой Анны Ивановны, не нашел – война всех разбросала. Вообще школьные годы я, как, видно, и все, вспоминаю с неизменно добрыми, светлыми чувствами. Наши учителя были самоотверженные, преданные своему делу люди. А как внимательно, с какой любовью они относились к своим питомцам! Точно так же было и в других школах. Везде прослеживался один почерк. Это была общая линия государства: оно заботилось как об учителе, так и об ученике. Могу биться об заклад, что тогда ни разу никто и слыхом не слыхивал о том, что где-то, в одной из школ учителя объявляли голодовку из-за того, что им несколько месяцев не платят зарплату. А что сегодня? Не проходит дня, чтобы российская пресса не писала об учительских акциях протеста. Передо мной «Независимая газета» за 16 января 1997 года. Один из ее авторов Алексей Лукьянов пишет об учительских пикетах у Белого дома из более чем 50 регионов России. Оказывается, педагоги кое-где не получают зарплаты без малого год. «Забыли платить даже пособие на детей, – рассказывают учителя. – Жертвам Чернобыля не платят. Хорошо, если есть участок. А в городе как быть? Питаемся одной картошкой. Записываемся в долг в магазинах – дают хлеб и крупу… В интернатах, чтобы прокормить детей, учителя сдают кровь… В школе лампочку купить не на что, и даже мел. Один учебник на трех-четырех человек, ученики – в голодные обмороки падают». И это в мирное время! При расцвете «демократии». О таких ли школах мечтали многие поколения русских интеллигентов? Есть в стране пародист – Задорнов. Этот талантливый человек ярко и зло высмеивал руководителей – вначале Горбачева с его кликой, а затем Ельцина с компанией. Что делает Борис Николаевич, естественно с подсказки своего окружения? Он дает Задорнову квартиру в элитном доме, где всего шесть квартир – самого президента и его приближенных. Это лучшие квартиры в Москве, да и в стране. И пародист, поселившись на этом «Олимпе», вообще прекращает писать о настоящем. Как-то он обмолвился: все равно, дескать, бесполезно, и переключился на прошлое. И показывает его только как исчадие грязи, пошлости и хамства.

Например, живописует, как он жил в коммунальной квартире, где только клопы, тараканы и крысы, а еще сплошное зловоние. Отношения между жильцами, говорит, такие, что приходилось на кастрюли вешать замки, потому как соседи плевали в борщ. Такая якобы была стервозная обстановка в обществе при Советской власти: плевали не только в душу, то есть стучали, но и в еду. А ведь даже дураку ясно, что если в доме паразиты, грязь и вонь, так это – вина хозяев. Что касается плевков в борщи, то, видно, и сам Задорнов в этом упражнялся.

Мне тоже приходилось снимать комнату в коммуналке, где жили еще три семьи. Это был период учебы в академии – с 1951 по 1954-й. Могу и адрес указать: Учебный переулок, вблизи Новодевичьего монастыря. Обходились мы без крыс, тараканов и клопов, хотя дом был старый, деревянный, с жилым полуподвалом, зато отношения между жильцами – лучше не придумаешь. Может быть, просто повезло?

В начале 1930-х о Сталине говорила вся страна. О его начинаниях, поступках. Я тоже слышал многое. В основном, конечно, хорошее, и воспринимал это как должное. Позже, после смерти, стали на него навешивать разные ярлыки. Но правильно гласит восточная мудрость: мертвого льва может лягнуть даже осел.

Подробно о Сталине мы еще потолкуем, а сейчас, возвращаясь к 1930-м годам, замечу: одно дело – услышать, и совсем другое – увидеть.

Мне впервые посчастливилось побывать на Красной площади в 1932-м, на Первомайской демонстрации. А потом дважды в год, в ноябре и мае, мы бывали там с отцом всегда. В 1936-м на Первомай ходили всей семьей. И каждый раз – новые впечатления. Но Первомай 1932-го для меня особо знаменательный, поскольку первый.

О желании взять меня на демонстрацию отец объявил заранее. И я, конечно, все последние дни пребывал в напряжении. Даже в школе весь класс знал об этом. Ребята мне завидовали.

Приблизительно в восемь утра мы приехали в академию. Там уже толпился народ. Организаторы формировали колонну, раздавали флаги, лозунги, портреты вождей, огромные карикатуры на буржуев. Кое-кто пришел с цветами, маленькими флажками… Мне тоже дали флажок.

В тот день сама погода рождала праздничное настроение, а если вспомнить о нарядной летней одежде людей, красивом убранстве улиц, ликующих колоннах демонстрантов, бодрящей музыке, то, говоря современным языком, аура была просто прекрасной. В нашей колонне несколько человек были с орденами – для того времени редкость. Люди вели себя непринужденно, радостно, живо беседовали. Детей мало, но неподалеку оказалась девчурка приблизительно моего возраста. Когда колонна двинулась, я вцепился в руку отца и почему-то все время боялся, что потеряюсь. Вышли на улицу Горького. Между прочим, именно в том году Тверская получила имя великого писателя. Здесь наша колонна влилась в огромный людской поток – он спускался к Манежной площади. Люди шли в несколько рядов. Порой останавливались, затягивали песни, танцевали. Играли оркестры, звучали гармошки. Когда оказались на Манежной, а потом подошли к Историческому музею, все как-то подтянулись. Возникло некое напряжение. А меня поглотила одна мысль – сейчас увижу Мавзолей и на нем Сталина… Наконец нас вынесло на площадь. Шли мы в середине колонны. Естественно, мне было видно плохо. Я потянул отца за руку, показал, что девчурка в нашем ряду уже устроилась на плечах своего родителя. Тогда и отец подхватил меня, посадил к себе на шею. «Ну как?» Отвечаю: отлично! Действительно, было видно всех и все. Время от времени звучали здравицы и лозунги. Впереди кричали «ура!». Я увидел Мавзолей, на нем много людей, но кто из них Сталин? Отец сказал, что рядом с вождем Ворошилов и Буденный в военной форме, и я сориентировался. Кричу отцу: «Вижу! Сталин машет рукой!» Действительно, он помахивал правой рукой и улыбался. Все кричали «ура!». Я буквально впился глазами в Сталина, стараясь получше рассмотреть… Ворошилов и Буденный выделялись, были при орденах. Отец потом говорил, что он отлично видел Молотова, Микояна, Кагановича, а из военных, кроме Ворошилова и Буденного, еще и Тухачевского. И вот прошли Мавзолей… Нашу колонну тепло приветствовали трибуны: стоявшие там махали нам руками, флажками, цветами. Очевидно, то же было и до Мавзолея, но я этого как-то не заметил: «разбирался» с центральной трибуной. Отец снял меня с плеч. Мы уже двигались по Васильевскому спуску. Внизу Москва-река. Потом колонна повернула направо и направилась к Садовому кольцу, что отвечало нашим интересам – ближе к дому. На Зубовской уже поджидал грузовик – туда сложили все знамена, плакаты. Колонна наша растаяла, как и другие. Люди обменивались впечатлениями: кто что видел. Особенно много мы говорили о Сталине. Мы с отцом дошли до дома пешком, довольные, немножко уставшие. А там – праздничный стол. Отец пригласил соседей – семью Кравченко, своего однокурсника. Вадик, сын Кравченко, все кричал, что его батя дал ему честное слово – взять на следующую демонстрацию. Видно, у них было бурное объяснение из-за этого…

А я, конечно, взахлеб рассказывал, как я видел Сталина! Почему-то ждал, что он будет чем-то выделяться – ростом или одеждой, но ошибся. Он стоял в центре трибуны, по которой немного расхаживал – два-три шага вправо, столько же – влево; никто вплотную к нему не стоял.

Потом каждый раз, бывая на Красной площади, я вспоминал тот день, когда впервые увидел Сталина. Кстати сказать, судьба сложилась так, что, будучи слушателем Военной академии имени Фрунзе, я участвовал в его похоронах.

1936 год памятен мне весьма неординарным событием. Как-то во время урока в класс зашли незнакомые люди – мужчина и женщина – в сопровождении завуча. Мы встали, поздоровались. Анна Ивановна, классный руководитель, о чем-то с ними тихо разговаривала. Нам она дала задание – мы делали вид, что поглощены работой, хотя сами вслушивались в разговор. Увы, так и остались в неведенье. Зазвенел звонок, мы выбежали на школьный двор и, как обычно, затеяли свои немудреные игры. Вскоре я заметил: у школы стоит группа людей и внимательно наблюдает за нами.

Перемена закончилась, мы – снова в классе. Входит Анна Ивановна, мы встаем, она говорит: «Садитесь. Варенников, зайди к завучу. А мы продолжаем урок…» Мой сосед по парте Сережа Филимонов: «Ты что натворил?» – «Да вроде ничего».

Но раз вызывают к завучу, значит, будет разбирательство. Я шел и мысленно перебирал события последних дней. Нет, причин для взбучки, кажется, не было. Подошел к двери. За ней какой-то разговор, но тянуть нечего – раз вызывали, надо идти. Вошел, глядя на завуча, представился: «Ученик 5-го „А“ Варенников».

Оглядел комнату: там еще три человека, в том числе те двое, что были в классе. Все курили. Дама мне говорит: «Здравствуй, мальчик». – «Здрасте… женщина». Все засмеялись. Кто-то обронил: «Он еще и юморист». Тогда дама сказала: «Я – Елена Ивановна». Я подумал: «Хорошо запоминается – сестра Елена».

Посыпались вопросы: откуда родом? В каких городах жил? Кто родители? Расспрашивали подробно об отце, потом – о здоровье, увлечениях. Отвечал быстро, с напором (почему-то обозлился – задают вопросы все сразу). Когда гости иссякли, я понял: они ко мне с добром. Вдруг один из спрашивающих говорит: «А ты в шахматы играешь?» – «Играю». – «Сыграем?» – «Можно! Но ведь вы проиграете». Все притихли. «Это почему? Я играю хорошо». – «Все равно проиграете, я же вижу…» Все улыбались. Дама сказала: «Думаю, достаточно. Мое мнение однозначное: надо попробовать на съемках». Остальные согласились. Она обратилась к завучу: «Прошу вас послезавтра отпустить его с уроков». Затем ко мне:

«Вот тебе адрес, это „Мосфильм“, – и дала листок. – Послезавтра к одиннадцати утра. Мы делаем фильм „Гаврош“ по роману Виктора Гюго. Приезжай, тебе понравится». Мы расстались. Я пошел в класс. В голове – фантастические мысли и какая-то растерянность. Долго стоял в коридоре у окна, думал. Появился завуч. Видно, уже проводил гостей, подошел ко мне: «Ты чего не на занятиях?» – «Думаю…» – «Чего тут думать? Послезавтра поедешь на „Мосфильм“, все прояснится. Хорошая перспектива. Пройдешь на Гавроша – это все. В институт примут без экзаменов. Правда, до института еще далеко! Но все равно – езжай! Только приведи себя в порядок». – И он провел рукой по моей кудлатой голове. Вернувшись в класс и спросив разрешения у Анны Ивановны, пошел на свое место. У доски кто-то стоял. Сосед по парте тут же набросился: «Рассказывай!» – «На перемене». – «Выкладывай все по порядку». Я отбивался. Наконец, Анна Ивановна сделала Сергею замечание, попросила быть внимательным. Но весь класс смотрел в мою сторону – я был у завуча, да еще так долго. Прозвенел звонок. Анна Ивановна ушла. Все – ко мне: «Что натворил? Что сказал завуч?» А когда я сообщил сенсационную новость, интерес ко мне разгорелся с новой силой. Все стали строить предположения. Звучали имена известных артистов, чаще всего – Игоря Ильинского. Дома я тотчас начал изучать себя в зеркале. Да, прав завуч – надо привести «внешность» в порядок. Большая копна волос, давно не видевшая парикмахера, делала лицо озорным. И коричневая косоворотка, которую носил, подпоясываясь, тоже не украшала… Рассказал новости Клавдии Моисеевне. Она начала вздыхать и повторять: «Что же делать, что же делать?» Меня всегда это раздражало. «Ничего не надо делать. Придет отец – все решим». Так и получилось. С занятий отец пришел вечером. После ужина, когда мы уселись поудобнее, он велел рассказывать, что я и сделал, отдав ему при этом записку Елены Ивановны. Отец умел слушать: запоминал все детали, а когда собеседник заканчивал повествование – задавал вопросы. Вот и сейчас – выслушав, переспросил: «Говоришь, завуч посоветовал привести себя в порядок?» Я подтвердил. Тогда отец объявил, что завтра после уроков мне первым делом нужно красиво подстричься. А Клавдии Моисеевне велел отутюжить мой костюмчик и белую рубаху. Послезавтра я должен отправиться на «Мосфильм». Парикмахер, приводя в порядок мою голову, ворчал: «Запустил ты прическу. И машинкой не возьмешь. Тебя, парень, обкорнать надо наголо… Что молчишь-то?» Я сопел, но разговора не поддерживал. Когда пришел домой, все сказали: хорошо! А вот отец, хотя и одобрил, все же выразил сомнение: «Понравится ли прическа им?»

И он как в воду смотрел. Когда меня, разряженного, наутюженного, красиво подстриженного и тщательно причесанного, привели к Елене Ивановне – она так и ахнула: «Господи, что же ты наделал? Где твоя голова? Она нужна была нам такой, какой была…» Куда-то побежала, вернулась с теми двумя, что были с ней в школе. Они зашли и долго молчали. Затем сели, закурили. Один изрек: «Да, это все. Вот как бывает. Мы сами виноваты, что так получилось, – не предупредили. Ждать, пока он обрастет, нет времени». Все согласились. Я был подавлен – моя артистическая карьера рухнула, не начавшись. Расстались мы по-доброму. На прощание мне подарили какой-то альбом с фотографиями артистов.

Домой вернулся в слезах. Никому ничего не рассказывал. Дождавшись отца, выложил ему все, как было. Отец, по-моему, даже обрадовался развязке: «Вот и прекрасно. Надо окончить школу, а потом распоряжаться своей судьбой. Артист – хорошо, но инженер – еще лучше. Словом, не горюй, все, что ни делается, – к лучшему».

К счастью, следующий день был выходной, идти в школу не надо. Отец оставил свои занятия, и мы отправились в зоопарк – он был рядом. Помню, я сравнивал каждого очередного зверя с нашим завучем – очень уж на него обозлился! Ведь это он подтолкнул к тому, чтобы остричься. Конечно, досада была детской, мальчишеской. Потом все перегорело и улеглось. Вечером отец посоветовал: «Если ребята будут донимать, скажи им, что не сошлись характерами и ты отказался от предложения. Позже, когда учебный год закончится, расскажешь, как все случилось. Будет честно и благородно».

Так я и поступил. Действительно, вопросов почти не было. Но в душе моей, не скрою, осталась горечь. Позже я видел этот фильм – «Гаврош». Не помню фамилии мальчика, игравшего роль Гавроша, но исполнил он ее прекрасно. Не знаю, смог ли бы я так?

В общем, артиста из меня не вышло. А кино я очень люблю. И не только кино – искусство вообще. Знаком со многими деятелями театра и кино и очень уважаю многих из мастеров сцены и экрана. Общаясь с ними в жизни, не раз замечал, что иные из них любят больше всего себя в искусстве, а не искусство в себе. Характер, природа артиста такова. Он желает и требует к себе максимального внимания, что, впрочем, естественно. Это эгоизм в хорошем смысле, и он не страшен. Страшно другое: когда артист (или любой иной представитель интеллигенции) совершенно не дорожит идеалами; когда в каждом кармане у него по двадцать принципов на все случаи жизни – вынимает, какой выгоден сегодня… Обидно, стыдно за таких.

Мне не нравится выражение «гнилая интеллигенция». Это убийственный ярлык, и ко многим представителям интеллектуальной элиты он абсолютно неприменим. Но значительная часть творческой интеллигенции под это определение, увы, подпадает. Я говорю о людях-приспособленцах. Нет, это не открытые враги. Враги – Вишневская и Ростропович, их души давно истлели, вместо них «одна, но пламенная страсть» – деньги любой ценой! Вот и лижут… А уж когда речь идет о бесе в ранге царя… Вспомните награждение Ростроповича орденом в мае 1997-го! Люди, родившиеся и выросшие при Советской власти, получившие от нее все: высшее образование, возможность раскрыть свои таланты, приобрести известность, высокие звания и награды. И вдруг ныне выступают в роли ненавистников того строя, который их породил. Они поддерживают и воспевают власть, которая подкармливает продавшуюся верхушку интеллигенции, тогда как основная масса интеллигенции обречена нищенствовать. Когда же они были сами собой? И почему эти люди, кого страна увенчала высоким званием народных артистов, теперь платят народу, взрастившему их, черной неблагодарностью? Я не могу отрешиться от этих горьких мыслей. Вот и теперь, вспомнив эпизод о своей несостоявшейся артистической карьере, я невольно перешел к обобщениям. Таковы сегодняшние реалии – они тяжелы и противоречивы, жестки и навязчивы. Потому, рассказывая о собственной судьбе, поневоле вынужден делать отступления, говорить о том, что болит и тревожит. И это естественно: в жизни все так тесно переплетено – личное и общее, прошлое, настоящее и будущее. …Отец заканчивал академию, а я – пятый класс. И вот мы едем в Новороссийск. Точнее, в Абрау-Дюрсо. Сюда он уже наведывался в конце четвертого курса – как говорил, для разведки. Дело в том, что именно тогда отец получил тему дипломной работы, которую нужно было не только защитить теоретически, но и воплотить материально. Ему следовало построить тепловую электростанцию для завода шампанских вин в Абрау-Дюрсо. В первой поездке он собрал все необходимые данные для диплома, во второй – договорился, уже на местности, с подрядной организацией о проведении строительных работ, уточнил смету. В третью – проверил окончательную готовность к строительству на лето 1936 года. Кстати, на четвертом курсе отец получал премии как «ударник учебы». Такая вот была тогда категория, и на Новый, 1936 год нам принесли большую продовольственную посылку с деликатесами и вином. Все пришли в восторг не от того, что было в посылке, а от самого факта: отец отмечен! Государственные экзамены он сдал в апреле и мае – без троек. Что касается дипломной работы, то защитил ее еще в начале года. И вот в третий раз отправился к месту строительства – чтобы поставить все точки над «i». Однако пока диплома не получил. По действовавшим тогда правилам студентам, как мне запомнилось, проходившим подготовительный курс, разрешалось на равных с другими получать дипломы после их успешной защиты или же (если он сам пожелает) после завершения строительства объекта, сдав его государственной комиссии под ключ. Все на добровольных началах. Отец избрал второй путь. Таких среди «академиков» было не много.

В Абрау-Дюрсо отец уехал первый, а мы должны были подъехать позже. Но через две недели получаем телеграмму: он нас ждет! До Новороссийска добрались поездом. Отец встречал на вокзале.

И вот перед нами, наконец, сказочный Абрау-Дюрсо! Оказывается, он имеет давнюю историю. Некогда он являлся опорной базой по производству вин высокого класса, принадлежавшей их императорским величествам. Говорят, впервые подвалы появились при Екатерине II… А вообще это чудесное, живописное место. Богатые леса, кизиловые рощи. Внизу, как в чаше, лазурное озеро. Если вы были на Рице, то можете представить его. Правда, озеро Абрау-Дюрсо несколько меньше, но значительно красивее. Возможно, оно когда-то соединялось с морем, ведь среди рыб встречаются не только бычки, но и морской окунь с огромной красной пастью. За свою долгую жизнь немало повидал я озер у нас в стране и за рубежом, но такой красоты не встречал.

Жизнь в поселке, хоть он и был небольшим, бурлила вовсю. «Виновата» была, разумеется, стройка, задававшая местному ритму динамизм. Домик, в котором мы жили, стоял неподалеку от озера. К берегу спускалась крутая тропа-лестница. Я быстро обзавелся друзьями своего возраста. У нас во дворе шла работа по производству различных снастей для лова рыбы и раков.

Особенно увлекателен и интересен был процесс отлова раков. Все происходило с наступлением темноты, когда на небе появлялись крупные бриллиантовые звезды. Мы разжигали у самого берега костры и забрасывали, точнее, шестами опускали в воду сети, натянутые на обручи, в центре которых прикреплялась приманка – жаренные на костре мясные обрезки. Раков было множество, мы не только варили их с укропом на всю рыбацкую команду, наедаясь вдоволь, но каждый еще уносил домой пару ведер.

В августе прибавилась новая забота – начался перелет перепелок, который длится две недели. Местом их базирования были виноградники, но вечерами на костры они тоже слетались. Мы подбирали тех, кто получил какие-нибудь увечья, короче, были обречены. Впрочем, сачки для ловли все же сделали.

И были походы на море. Запасались едой и выходили рано утром. В лесу к своим запасам добавляли орехи, кизил, грибы. Весь день барахтались в воде, заплывая далеко от берега. Вечером возвращались домой, довольные совершенными «подвигами». Иногда, заигравшись, забывали о времени, и тогда приходилось топать в темноте. Разжигали костер и, взяв по горящей головешке – для храбрости, подбадривая себя, шли к поселку. Частенько на эту тропу выходили шакалы, одним своим завыванием нагонявшие страх, а огня они боялись. Росли мы крепкими, самостоятельными. Никто над нами не трясся, казалось, мы – на равных с родителями. Однажды в выходной день отец, очевидно заблаговременно договорившись, повел наше семейство в винные подвалы. Они впечатляли. Огромные, тоннельного типа сооружения с гигантскими чанами, бочками и тысячами бутылок шампанского, рислинга, каберне. Родитель с увлечением рассказывал о производстве вина – от поступления виноградных кистей до дегустации. Но на меня наибольшее впечатление произвели тоннели. Пожалуй, своей таинственностью. Ведь среди них были и замурованные. Нет, как хотите, но что-то тут было загадочное и даже в то время страшное… Потом пошли на стройку отца. После только что увиденного в винных подвалах его детище произвело нулевое впечатление. Видимо, мы не смогли скрыть разочарования. Он это почувствовал и начал разъяснять: есть, дескать, в строительстве такие процессы, которые, как при создании вина, нельзя ускорить… Мне почему-то стало скучно. К тому же обстановка вокруг о порядке явно не свидетельствовала. Охранявший стройплощадку дед подошел к отцу и сказал, чтобы не водил детей к котловану. По-моему, сторож больше отвечал за меры безопасности, чем за сохранность имущества. Не было здесь ни одного случая, чтобы кто-то посягнул на народное добро. Не то что теперь, когда в стране разворовывают все и вся, когда ловкачи-прихватизаторы спешат прикарманить все, что плохо лежит. А «плохо лежит» сегодня абсолютно все… Завершая рассказ о скором рождении электростанции, отец очень серьезно и убедительно сказал, что она придаст новые силы не только винному заводу, но и всему поселку. Это, пожалуй, единственное, что произвело на меня впечатление. Наступило первое сентября, и я пошел в шестой класс. Школа в поселке была одна – семилетка. Ребята постарше ездили в новороссийский интернат. Учеба шла нормально. Физкультуру и военное дело у нас преподавал Тихон, сын бухгалтера с винзавода. Год назад он окончил среднюю школу и одновременно в Новороссийске приобрел специальность метеоролога. Теперь учительствовал и по совместительству работал на местной метеостанции. Хорошо физически развитый, проявлял большой интерес к военному делу, вся грудь у парня была в «оборонных» значках. Мы смотрели на него как на икону, ловили каждое его слово и подражали во всем. Однажды у нас в поселке была встреча с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Народу – тьма. Выходной день. Погода хорошая. Лозунги, транспаранты, музыка. Мы стоим отдельной группой. На митинге выступал кандидат в депутаты. Тихон сказал нам, что по окончании митинга хочет к нему подойти со «своим вопросом». Мы, конечно, заинтересовались. О чем речь? Оказалось, хочет попросить, чтобы тот посодействовал с призывом в армию. У Тихона было плохое зрение, он носил очки, и его в военкомате даже не брали на учет, отчего парень сильно страдал. Он пытался доказать, что в армии есть такие должности, на которые и с его зрением можно назначить. Кажется, он и писарем был согласен стать, лишь бы попасть в армию.