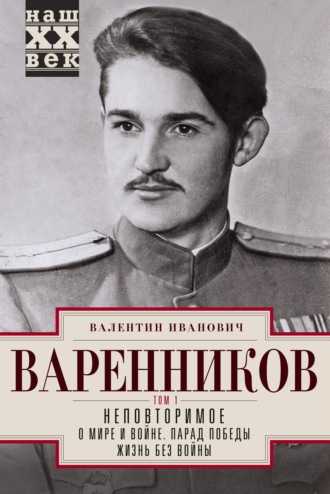

Валентин Варенников

Неповторимое. Том 1

Часть II

Огни и воды. Парад Победы

Глава 1

Сталинградская эпопея

Обстановка на фронте. – Грезы и реалии. – Берег левый, берег правый. – «С корабля на бал». – Все придавлено к земле, и «остров» 138-й стрелковой дивизии – тоже. – Не знаю, как в аду, но здесь хуже. – Впервые лицом к лицу с врагом. – Не испытал еще, что такое отступать; не знал, как надо наступать; но вместе с другими оборонял Сталинград. – Взводный – это не комдив и не командарм. Но и командарм, и комдив в Сталинграде – на положении взводного. – Боевые профессора от Бога, особенно сержант Агапов, полковник Людников, генералы Чуйков, Еременко. – Прозрение – на войне как на войне. – Всеобщее ликование – Паулюс в клетке! – А какая операция?! – Нелепое ранение. – Балашов. – Аркадак. – И снова сталинградская дивизия, но теперь уже – 35-я гвардейская

Мы с Борисом Щитовым ехали на фронт, и, хотя наконец свершилось то, чего мы добивались так долго и так страстно, на душе была тоска: под Москвой немцев разгромили, опыт побеждать уже есть, и вдруг – прорыв, и снова все доведено до катастрофы – враг вышел к Сталинграду. К Волге! Прорвался на полторы тысячи километров вглубь советской территории. Почему? Как это случилось?

Много у нас с Борисом возникало вопросов, а ответов на них не было. Даже приблизительных. Одни лишь предположения. Например, мы думали, что недостаточные разведывательные сведения не позволили своевременно сделать необходимые выводы. Плюс невыполнение отдельными командирами задач, которые перед ними ставились. Может быть, все это в комплексе и привело к тому тяжелому состоянию, в котором оказалась страна? Словом, сплошное гадание.

В то время многие, да что там многие – вся страна, подобно двум юным лейтенантам, думала о судьбе Родины. Но ведь сведений было крайне мало. Знали только то, о чем сообщалось в сводках Совинформбюро. Да еще питались слухами, а их, как известно, во все времена хватало. Лишь через десять лет, став слушателем Академии имени Фрунзе, я получил возможность представить все реалии трагической картины, сложившейся в 1942 году. Страна находилась под впечатлением победы под Москвой. Эта победа подняла дух на фронте и в тылу, и очень важно было закрепить позиции наших войск – отобрать у врага инициативу, лишить его возможности привести части в порядок после разгрома. Вот почему Военный совет Юго-Западного направления во главе с маршалом С.К. Тимошенко выступил в марте 1942 года с инициативой: подготовить и провести наступательную операцию силами трех фронтов – Брянского, Юго-Западного и Южного. Цель ее – разбить противостоящую группировку противника, выйти на рубеж реки Днепр, захватить несколько плацдармов и закрепиться на них. Операция, весьма крупная по размаху, требовала немалых резервов от Ставки, а их в то время не было. План отклонили, тогда Военный совет Юго-Западного направления сократил масштабы операции – уже не требовалось больших дополнительных сил и средств. Но и этот вариант не поддержали. Однако под давлением члена Военного совета фронта Хрущева Тимошенко представил план проведения операции лишь в районе Харькова, и только силами одного Юго-Западного фронта. Замысел состоял в следующем: нанести два сходящихся удара, окружить и уничтожить харьковскую группировку врага, освободив город. Ставка согласилась. Цель все-таки ставилась масштабная, стратегическая, но план операции таил в себе существенные недостатки. Самое уязвимое его звено – это район, из которого предполагалось нанести главный удар. Речь идет о Барвенковском выступе. Противник стремился ликвидировать его и считал это своей ближайшей задачей в летнем (1942 год) наступлении. Немцы планировали нанести под основание выступа два встречных удара: с севера, из района Балаклеи, и с юга – из района Краматорска; общее направление – на Изюм. Могло ли это оставаться неизвестным командованию Юго-Западным фронтом, тем более – главкому направления? Вряд ли. Допустим, разведывательные данные на этот счет отсутствовали, но обычным аналитическим путем (одним взглядом на конфигурацию фронта) можно было сделать вывод о судьбе Барвенковского выступа, то есть представить, как может в этом случае поступить противник. 12 мая 1942-го Юго-Западный фронт перешел в наступление. За три дня продвинулись на 20–30 километров. Однако, вместо того чтобы развить наступление вводом в действие танковых корпусов, продолжали медленно двигаться в прежней группировке.

Лишь 17 мая – очень поздно! – были введены танковые корпуса.

А противник в это время нанес два удара под основание Барвенковского выступа.

Военный совет Юго-Западного направления бьет тревогу: чтобы удержать плацдарм, необходимы дополнительные силы! И Ставка выделяет эти силы, но подойти они смогут только 21 мая. Вечером 17 мая генерал А.М. Василевский, от имени Генштаба, предлагает Ставке остановить наступление Юго-Западного фронта, повернуть все силы против ударов противника по Барвенковскому выступу. Но Военный совет Юго-Западного направления настоял, чтобы наступление на Харьков продолжалось. Ставка отклоняет предложение Василевского. Однако 18 мая обстановка резко ухудшается, и Василевский повторяет свое предложение. Лишь 19 мая состоялось решение по этому вопросу. Но уже возникла угроза окружения основных сил Юго-Западного фронта. 23 мая противник взял в кольцо значительные силы – 6-ю, 57-ю армии и армейскую группу генерала Л. Бобкина. Ведя тяжелые бои, наши войска выходили из окружения в очень сложных условиях.

Подведем итоги: в результате просчета Военного совета Юго-Западного фронта мы понесли большие потери: Ставка лишилась накопленных за зиму и весну резервов; одновременно на Юго-Западном направлении образовалось весьма мягкое, уязвимое подбрюшье, что таило в себе большие опасности. Советское командование приняло решение перейти к обороне, но противник уже почувствовал слабость этого направления и не замедлил этим воспользоваться.

Проведя перегруппировку, немцы развернули наступление на двух направлениях – на Воронеж и на юго-восток, в сторону Кавказа. Им не удалось овладеть Воронежем, не удалось окружить основные силы Юго-Западного и Южного фронтов. Но уже к исходу июля враг занял Донбасс, вышел в большую излучину Дона, тем самым создав условия для дальнейшего развития наступления на Кавказ и Сталинград.

Эти неудачи обычно обходят стороной, когда ведут речь о прорыве немецких войск летом 1942-го на южном стратегическом направлении. Поэтому автор позволит себе подробнее остановиться на том, что ему известно.

У Ставки ВГК вызывало тревогу, что морально-боевой потенциал, приобретенный в победе под Москвой Красной армией да и всем народом, стал таять под влиянием неудач под Воронежем и Харьковом, в Крыму и Донбассе. Это было крайне опасно. Вот почему Сталин издает приказ № 227, вошедший в историю под названием «Ни шагу назад!». По сути, он направлен против тех, кто считал, что, дескать, территория страны большая – чего же опасаться, если мы отступаем? В приказе перечисляются меры по укреплению боевого духа, дисциплины, подчеркивается необходимость бороться с трусостью, паникерством. Командирам и политработникам ставится задача – обеспечить резкий перелом в ходе войны. Вот этот приказ: в нем суровая правда, непреклонная воля (даются только тезисы):

«ПРИКАЗ Народного комиссара обороны Союза ССР

№ 227

от 28 июля 1942 года, г. Москва

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами… Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором. Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной армии, начинает разочаровываться в ней, теряя веру в Красную армию, а многие проклинают Красную армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких угнетателей…

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории… Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства небезграничны. Территория Советского государства – это не пустыня, а люди – рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, – это хлеб и другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги… Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину.

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо, если не прекратим отступления, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.

Из этого следует, что пора кончать отступление.

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть главный призыв.

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности.

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в ближайшие несколько месяцев – это значит обеспечить за нами победу.

Можем ли мы выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш фронт получает все больше самолетов, танков, артиллерии, минометов.

Чего же у нас не хватает?

Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить в армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять Родину.

Паникеры и трусы должны истребляться на месте.

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование – ни шагу назад без приказа высшего командования…»

Далее в приказной части излагаются конкретные меры, которые предполагают «безусловно ликвидировать отступательное настроение в войсках», а также снятие с постов любых начальников и привлечение их к ответственности за неисполнение этого приказа. Предусматривается создание штрафных подразделений и заградительных отрядов.

Приказ заканчивается словами:

«Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, штабах.

Народный комиссар обороны И. Сталин».

Морально-психологическое воздействие приказа было огромно. Командиры разъясняли его суть, на конкретных примерах показывали: от выполнения этого документа зависит дальнейший ход и даже исход войны.

Приказ Сталина появился в разгар первого этапа великой битвы, который начался 17 июля боями передовых частей 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта на дальних подступах к городу. Войска Юго-Западного и обессиленного Южного фронтов не могли задержать немцев, устремившихся в большую излучину Дона. Прорыв линии нашего фронта был особенно опасным. К середине июля он составлял на разных направлениях от 150–200 до 400 километров. Советские войска отошли к Воронежу, оставили Ростов-на-Дону, в нижнем течении противник форсировал Дон; это позволяло ему развить наступление на Кавказ и Сталинград. Гитлеровский Генштаб откровенно отмечал: для них стало неожиданностью, что операция на юге разовьется так быстро и благоприятно; это навело на мысль – в короткие сроки отрезать Советский Союз и его Красную армию от главного источника нефти – Баку, да и от других источников материальных ресурсов – тоже. Донецкая и днепропетровская промышленные базы захвачены, рассуждали гитлеровцы, хлебных районов Советы лишены, волго-уральская и сибирская базы не способны полностью обеспечить воюющую страну; «отключение» кавказской нефти еще больше осложнит положение страны и армии и полностью лишит способности сопротивляться. Да и нам было ясно: перекрыв поступление нефти с Кавказа, немцы создадут огромные трудности. Тут сомнений не было. Враг создал две крупные группировки войск – группа армий «А» и группа армий «Б». В первую входила 4-я танковая армия, многие другие части, а главное – подавляющее большинство авиационных соединений. Задача этой группы армий – захват Кавказа, бакинского нефтеносного района, что отвечало общей стратегической цели. Группа армий «Б» состояла в основном из 6-й полевой армии и ряда других соединений. Здесь было значительно меньше танков и авиации. Эта группа армий имела, по мнению гитлеровского командования, второстепенную задачу – захватить Сталинград и перекрыть сообщение по Волге. Забегая вперед, хочу сказать об одном важном моменте – увы, и его замалчивают историки войны. Немцы в то время еще владели стратегической инициативой, а нам требовалось навязать им свой план действий. Вот советское командование и втянуло Гитлера и его генералитет в сталинградскую эпопею, отвлекая тем самым от стратегической цели – бакинской нефти. Когда группа армий «Б» встретила мощное сопротивление на первом рубеже обороны, то немцы были озадачены. Еще совсем недавно ее дивизии «перекачивались» на усиление группы армий «А». И вот все изменилось с точностью до наоборот. Теперь дивизии передавались из группы армий «А» в группу армий «Б», имевшую своей задачей с ходу овладеть Сталинградом. Но не тут-то было! Паулюс, даже получив такого соседа, как 4-я танковая армия, не добился успеха. На протяжении четырех месяцев добивался и не добился. Сталинград оказался настоящей цитаделью. Конечно, сейчас, сидя в кресле и не чувствуя биения пульса миллионных армий, легко рассуждать, говорить о каких-то просчетах: мол, тот не предвидел, а этот не учел… А ведь тогда на каждом, кто принимал решения, лежала величайшая историческая ответственность за предпринимаемые действия. Принимать решения приходилось в исключительно напряженной, доведенной до крайности обстановке. А от него, этого решения, зависела судьба не только одного сражения, а может, и победный май сорок пятого…

И Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) добилась своего – немцы основные усилия сосредоточили не на Кавказском, а на Сталинградском направлении.

Доведись принимать решение гитлеровскому командованию, наверное, оно придерживалось бы первоначальной цели – захват нефтяных источников. Но вот сложилась реальная ситуация, связанная с ожесточенным сопротивлением Красной армии в районе Сталинграда. Конечно, тут бы немцам ограничиться выходом к городскому рубежу обороны, не предпринимать штурмовых действий, активной блокады… Затем нагнать сюда побольше итальянских, румынских и прочих «союзных» соединений, чтобы прикрыть фланг группы армий «А». И тем самым создать благоприятные условия для разрешения основной задачи.

Естественно, что для прикрытия фланга и тыла группировки требовались соответствующие меры. Но все повернулось иначе: немцы побоялись втягивать свою группировку на Кавказ, не развязав узел у Сталинграда.

В Ставке ВГК приняли решение: в тылу советских войск создать Сталинградский фронт, построить несколько оборонительных рубежей – обводов вокруг города: внешний, внутренний и городской, проходящий по самой окраине…

Мы вынудили противника развернуть часть сил группировки и вести затяжные бои с отрядами 62-й и 64-й армий. А те, нанося гитлеровцам ощутимый ущерб, медленно отходили в полосу обороны фронта, передний край которой был в 120–130 километрах от Сталинграда.

23 июля… Немцы обрушились на правый – северный – фланг 62-й армии Сталинградского фронта. На следующий день 4-я танковая армия гитлеровцев наносит мощный удар по левому флангу нашей 64-й армии – она оборонялась левее 62-й. Именно с этого момента и до конца Сталинградской эпопеи бои принимают предельно ожесточенный характер. Создается угроза окружения наших армий.

Начальник Генерального штаба А.М. Василевский, находившийся тогда в Сталинграде, организует и проводит мощный контрудар двумя танковыми армиями. Противник отброшен не был, но понес немалые потери и остановился, не выполнив своей задачи по окружению советских войск. В первой половине августа немцы вышли к внешнему оборонительному обводу города. 6-я армия Паулюса своим 14-м танковым корпусом прорывается к Волге севернее Сталинграда. Она отрезает 62-ю армию от других соединений фронта. И тогда армию передают Юго-Восточному фронту. Натиск гитлеровцев продолжается. 4-я танковая армия Манштейна, прорвав внешний обвод, добивается существенного успеха. 29 августа наша 62-я и 64-я армии отходят на средний обвод. Увы, удержать его не удалось – 2 сентября армии закрепляются на внутреннем оборонительном обводе. Чтобы оказать помощь генералу Василевскому и командующим фронтами, в конце августа Сталин направляет сюда Г.К. Жукова – уже в ранге заместителя ВГК. Тогда, в очень тяжелое и ответственное время, Сталин лично занимался всеми деталями обстановки на этом направлении, не отходил от карт и телефонов. Одновременно дважды в сутки анализировал ситуацию на всем протяжении советско-германского фронта. Вот выдержка из его телеграммы от 3 сентября 1942-го генералу Жукову: «…Противник находится в трех верстах от Сталинграда. Могут взять Сталинград сегодня или завтра, если северная группа войск не окажет немедленной помощи. Потребуйте от командующих войсками… прийти на помощь к сталинградцам. Недопустимо никакое промедление, промедление теперь равносильно преступлению. Всю авиацию бросьте на помощь Сталинграду…» (История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. Т. 2. С. 438). И требования Сталина были выполнены. Вот почему 62-й армии удалось удерживать противника на внутреннем обводе до 13 сентября. Затем наши войска вынуждены были занять оборону по городскому обводу. На этом заканчивается первый этап обороны Сталинграда. Хотя врага здесь остановили, но положение оставалось крайне тяжелым. Чтобы удержать город, требовались дополнительные силы. И 13 сентября начинается второй этап обороны города, который продлится по 18 ноября 1942 года. Бои шли вначале на окраине Сталинграда, а затем в самом городе. К 15 сентября поступает пополнение – около 20 тысяч личного состава. Плюс два танковых корпуса. Немцы тоже увеличивают группировку своих войск: вначале с 38 до 69 дивизий (в августе), затем – до 80 дивизий (в сентябре). Соответственно группа армий «А», наступающая на Кавказ, уменьшается с 60 до 29 дивизий. Словом, неожиданно для самих немцев Сталинград, да и все это стратегическое направление стали центром борьбы. А для нас – битвой, от результата которой зависели дальнейший ход войны, судьба Советского государства. Каким же был замысел дальнейших действий немецкого командования? Он заключался в следующем. Силами 6-й армии Паулюса немцы наносили два рассекающих удара по центру города: один – с запада на восток к Волге, второй – с запада на северо-восток. Плюс Манштейн своей 4-й танковой армией наносил удар по Сталинграду – с юго-запада. Считалось, так можно расчленить нашу группировку, уничтожить ее по частям и овладеть городом. Короче, выполнить поставленную задачу.

Наши войска – силами Сталинградского (справа) и Юго-Восточного (слева, куда входил и Сталинград) фронтов – обязаны были прочной обороной и контрударами измотать противника, не допустить захвата города и продолжать удерживать плацдарм на правом берегу Дона, нависая над группировкой противника с севера. Дальше – подготовить и провести контрнаступление, что особенно важно: не контрудар, а контрнаступление!

Такие вот указания дал Верховный главнокомандующий на совещании в Ставке 13 сентября, в разгар самых тяжелых боев. Тут налицо его гениальное предвидение – что должно быть и будет дальше. И сделал он это тогда, когда судьба Сталинграда, а с ним и страны, висела на волоске.

Такой шаг можно сопоставить с решением Сталина провести 7 ноября 1941 года парад на Красной площади. Когда враг был уже у стен Москвы, Сталин не только не выехал из столицы, наоборот, демонстрировал свое присутствие в ней и максимально активизировал деятельность. Провел, например, этот исторический парад; воины и москвичи-ополченцы под его руководством отстояли Москву, разгромив в контрнаступлении захватчиков. Это был мощный военно-политический шаг.

Вот и сейчас под Сталинградом… Казалось бы, безнадежное положение, но Сталин думает не только о том, как удержать, защитить город, как остановить мощнейшего врага (судя по его действиям, эта проблема уже решена), но и о том, как и что надо сделать, чтобы полностью разгромить захватчиков, перейдя в контрнаступление. Такое мог предвидеть и сделать только Сталин.

В соответствии с принятым решением, 62-я армия генерала В.И. Чуйкова обороняла северную и центральную часть Сталинграда. Проще говоря, противостояла 6-й армии немцев. А 64-я армия генерала М.С. Шумилова обороняла южную часть города, отбивала атаки 4-й танковой армии гитлеровцев. Передний край обороны – в 10–15 километрах от Волги. И вся эта полоса была насыщена войсками, каждая улица – рубеж обороны, каждый дом – крепость.

Подготовили рубежи обороны, опорные пункты и на островах Волги, на ее левом берегу. Здесь в основном – резервные части. 13 сентября 1942-го – памятный день… С рассветом по 62-й армии, после длительной авиаобработки, свыше 350 танков наносят два мощных удара. Противник к исходу дня вышел к заводу «Баррикады», овладел западной окраиной пригорода. Командный пункт В.И. Чуйкова в это время располагался вместе со штабом армии на Мамаевом кургане – это 2,5–3 километра от переднего края.

Огневое воздействие на него было куда сильнее, нежели в любом другом месте, включая передний край. Артиллерия крупного калибра и авиация наносили удары именно по этому объекту. Тут все стало зоной их действия. И у командира взвода, и у командующего армией «комфорт» в Сталинграде был одинаковый. Генерал знал: если танки прорвутся, то почти тотчас будут на КП армии; тогда управление войсками рухнет, а это – катастрофа.

В ночь на 14 сентября КП 62-й армии переводится на северный берег речушки Царица, в штольню (раньше тут был командный пункт фронта). На Мамаевом кургане оставлен лишь наблюдательный пункт армии. Но уже 15 сентября враг захватывает его.

Чтобы укрепить 62-ю, командующий фронтом генерал Еременко передает из резерва в ее распоряжение знаменитую 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Но как обеспечить переброску? Армия должна создать минимальные условия. И главное из них – продержаться еще немного на занимаемых рубежах. Вот что вспоминает Василий Иванович Чуйков в книге «Начало пути» (с. 99): «Сумеют ли бойцы и командиры выполнить задачи, которые казались выше сил человеческих? Если не выполнят, то свежая 13-я гвардейская стрелковая дивизия может оказаться на левом берегу Волги в роли свидетеля печальной трагедии». И войска армии выполнили сверхчеловеческую задачу – продержались, обеспечили выход резервной дивизии на правый берег!

13-я гвардейская генерала А.И. Родимцева переправлялась под смертельным огнем – по частям. Уже 16 сентября 1942-го она отбила Мамаев курган. Но одна, даже героическая дивизия не могла коренным образом изменить обстановку. Командование перебрасывает в 62-ю еще три дивизии и танковую бригаду. А в это время противник прорывается к Волге – в стыке 62-й и 64-й армий, в районе Купоросного. Общими усилиями – обороняющихся в городе и тех, кто был на флангах, особенно севернее Сталинграда, – удалось удержать волжскую твердыню. А уже 19 сентября врагу нанесены контрудары силами 62-й и 64-й армий. Но немцы вводили все новые резервы. Сражение не имело пауз. В конце сентября лишь вокзал переходил из рук в руки тринадцать раз!

Учитывая упорное сопротивление в центре города, немцы переносят усилия на захват заводских поселков. Передний край проходил в двух километрах от командного пункта 62-й армии. С большим трудом проводилась переправа через Волгу. Если раньше эти районы бомбились авиацией и обстреливались артиллерией, то теперь они простреливались танками, орудиями прямой наводки, пулеметным огнем.

Конец сентября – начало октября… Тяжелейшая ситуация. Группировка наших войск, находящаяся севернее Сталинграда, уже не может активно действовать, тем самым помогая 62-й и 64-й армиям, поскольку начали готовиться к предстоящему контрнаступлению (о чем войска, ведущие боевые действия, конечно, не знали). Части, находящиеся в городе, могли рассчитывать только на собственные силы. Плюс поддержка авиации, впрочем весьма ограниченная.

Соотношение сил здесь – в пользу противника: личного состава почти в два раза, артиллерии – в 1,7, танков – почти в четыре, авиации – в пять раз. Немцам удалось захватить поселки заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь». Разгорелась борьба за сами эти заводы.

15 октября – после массированного налета авиации – враг овладел Сталинградским тракторным. Наши части стояли до последнего, немцы прорвались к Волге на участке в два с половиной километра, оставив горы трупов. Соединения, действовавшие севернее завода, были отрезаны от 62-й армии, их объединили в одну группу – под командой полковника С.Ф. Горохова. Она заняла круговую оборону в районе рынка, ведя тяжелые бои.

У 62-й иссякли все резервы, армия задыхалась. Командующий фронтом передает в ее состав 138-ю стрелковую дивизию полковника И.И. Людникова. Именно в нее были определены и мы с Борисом Щитовым.

…Конечно, обо всех событиях, о которых я только что рассказал и которые предшествовали вводу в бой нашей дивизии, мы с Борисом или я, по крайней мере, узнали много лет спустя. Но мной описана вся эта обстановка с одной целью – показать читателю картину, которая сложилась к нашему приезду в часть.

Вопрос о направлении нас на фронт, как я уже говорил в предыдущей главе, решился в Горьком одновременно с отправкой нескольких маршевых рот. Мы погрузились на два речных парохода, предварительно сделав запас сухих пайков. Расположились на верхней палубе. Плыли без остановок. В следующую ночь прибыли в Камышин, выгрузились. Наши места заняли раненые, и судно ушло вверх по течению.

В городе сразу бросились в глаза «шрамы» войны: видно, бомбили его частенько. Вокруг много зенитных батарей. Никогда не забыть миг встречи с величавой Волгой. Нет, не зря о ней сложено столько песен и сказаний! Стоя на берегу этой красавицы, невольно сравнивал ее с родной Кубанью. Та – бурлящая, нервная, а Волга – спокойная, с достоинством, поражающая своими просторами и масштабами. Не река, а океан. Суденышки на ней кажутся игрушечными, а сама – как исполин, важная, могучая. Казалось, что у этой реки-великана нет дна. Когда говорят о России, первое, что приходит на ум, – Волга. Она – символ Отчизны. Она всегда была и остается святой. Как Родина. И к ней прикоснулся враг… Не прикоснулся – надругался: с кровью и смертью пришел на ее берега… Так думал я, и в сердце закипала лютая ненависть. …На двух баржах с буксирами нас переправили из Камышина на левый берег, где уже стояли грузовики. Видно, такое случалось не первый раз – все было отлажено, и действовали четко, как часы. До наступления рассвета прибыли в пункт назначения. Там, как я заметил сразу, все вслушивались в далекий гул орудийных раскатов: он то усиливался, то стихал. А мы с Борисом Щитовым всматривались в солдатские лица – очень разные люди по возрасту, облику, национальности. Но была в этих лицах общая озабоченность и тревога – у тех, кто постарше, ее выдавали желваки. Бросалось в глаза, что все были молчаливыми, а если говорили, то вполголоса. Немолодой солдат, растягивая слова, сказал: «Эта бомбежка-утюжка знакома». И затянулся цигаркой. Курили махорку и самосад, с наступлением темноты курили «в рукав». Если кто-то нечаянно нарушит светомаскировку, немедленно окликнут, да еще бока намнут. На протяжении всей поездки на машинах никто ни разу не закурил – нас строго предупредили на сей счет. Ехали мы километров сто пятьдесят, около пяти часов в сплошной темноте. Как могли водители справиться с такой задачей – до сих пор не понимаю! Правда, у машин сзади был постоянно включен стоп-сигнал; стекло максимально «пригашено» темной краской. На расстоянии 50— 100 метров видно хорошо, а сверху вообще не видно. Разве что если только залететь в хвост колонне и пройти на бреющем полете… Пока мы ехали, грохот боя не прекращался – это была ночь на 15 октября. По мере приближения к Сталинграду артиллерийская канонада становилась все громче. Как известно, именно тогда немцы старались развить удар от захваченного ими Тракторного завода. Делалось это в двух направлениях – на север, вдоль Волги, в сторону Спартановки и рынка, а также вдоль Волги – на юг, в сторону завода «Баррикады». Противник поставил цель – выйти 62-й армии в тыл, отрезать ее от Волги, окружить и уничтожить. По истечении нескольких дней мы с Борисом уже ориентировались на слух, где разгорается бой. Исходя из этого, могли предполагать, и почти безошибочно, когда «волна» докатится до нас. Расположение частей 62-й армии, куда мы направлялись во второй половине октября 1942 года, было следующим. На самом правом фланге – в районе рынка и Спартановки – оборонялась группа полковника С. Горохова. Дальше на север, до основных сил Сталинградского фронта, стояли немцы – 14-й танковый корпус 6-й армии. Они прорвались к Волге еще в августе и капитально закрепились. Ниже по реке, то есть южнее, находились тракторный завод, поселок и завод «Баррикады», поселок и завод «Красный октябрь» – это северная часть города. Затем – от Мамаева кургана, дома Павлова и мельницы – на юг шла центральная часть города. Здесь оборонялись главные силы 62-й. Хотя 14 октября Гитлер приказал на всех фронтах перейти к обороне, но Сталинградского направления это не касалось. Это направление, наоборот, постоянно усиливали. 14 октября был один из тяжелейших дней. За сутки враг совершил более трех тысяч самолето-вылетов. Зарево пожарищ, обрамлявшее город, было видно за десятки километров.