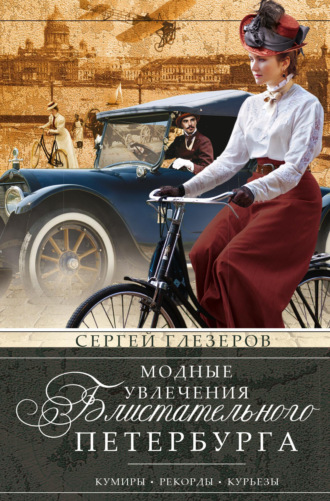

Сергей Глезеров

Модные увлечения блистательного Петербурга. Кумиры. Рекорды. Курьезы

«Человек-рыба»

В 1913 г. в Петербурге в банях на Бассейной улице (ныне – ул. Некрасова) известный пловец Леонид Алексеевич Романченко открыл свою школу плавания. Местом проведения занятий стал большой бассейн, который наполнялся «согреваемой до любой температуры свежей проточной водой».

Чем же был так знаменит пловец Романченко, бывший преподаватель французского языка бакинской мужской гимназии имени императора Александра III? В июле 1912 г. он за сутки проплыл 45 верст по Каспийскому морю, установив тем самым всемирные рекорды в плавании – на продолжительность и расстояние.

Выходец с волжских берегов, Романченко известен как страстный поклонник водного спорта. Мысль о необходимости массового обучения плаванию появилась у Романченко давно, но особенно она укрепилась после того, как в 1909 г. ему довелось узнать о трагедии: солдат утонул в двух саженях от берега, стирая на мостках свою рубаху.

В мае 1910 г. Романченко организовал в Баку общество «Спорт на воде», оно ставило целью «физическое и нравственное оздоровление учащейся молодежи путем развития в ее среде водного спорта». Свои идеи о необходимости обучения плаванию Романченко не раз излагал в местных газетах. «Искусство плавания так же необходимо прививать детям, как оспу», – утверждал он.

Однако дело шло туго: жители Баку не очень хотели становиться энтузиастами водного спорта. Романченко считал, что всему виной – «спортивная некультурность глухой провинции», и пытался преодолеть ее личным примером. Ареной его спортивных подвигов стало Каспийское море. В 1911 г. он проплыл от Баку до острова Наргена, а на следующий год решил увеличить свое достижение и побить мировой рекорд, установленный англичанином Бургесом, преодолевшим Ла-Манш (около 32 верст) за 22 часа 35 минут. Однако мало кто верил, что Романченко сможет проплыть от Шаховой косы до Баку.

На вопрос, что толкнуло его на казавшуюся столь безумной затею, Романченко отвечал: «Олимпийские игры. Почему на Олимпийский играх Россия заняла чуть ли не последнее место? Это справедливо? Неспособнее мы других, что ли? Я решил: надо им показать, что мы тоже не лыком шиты. Пожалуйте, синьор Бургес, со мной потягаться силами!»

Он целый месяц тренировался и готовился к заплыву. Каждый день проводил на море, по пять часов не вылезая из воды. Немало сил пришлось положить и на техническую сторону дела. После долгих мытарств Романченко сумел снарядить целую экспедицию. В ее состав вошли буксирный пароход «Нобель» и весельная шлюпка с четырьмя опытными гребцами-татарами, ранее уже сопровождавшими пловца на остров Нарген.

23 июля 1912 г. в 9 часов 35 минут вечера Леонид Романченко начал свой марафон. По словам сопровождавших пловца лиц, он стартовал в экстремальных условиях, и не только по причине бушевавших на море сильных волн. «Заготовленное для Романченко какао на молоке, с тем чтобы потом его подогревать и подавать в горячем виде во время заплыва, скисло и превратилось в творог, – отмечалось в итоговом протоколе. – Яйца были переварены. Свежую икру, которую Романченко посоветовали употреблять во время плавания, он позабыл купить».

Перед тем как броситься в воду, Романченко втер в тело специальную мазь, предохранявшую от морской соли и изготовленную сопровождавшим его провизором Гринбергом. Затем он надел купальный костюм, «чепец с наушниками», кожаную маску с очками, а на шею повесил свисток.

За время плавания Романченко съел 13 яиц и выпил полбутылки коньяка, разлитого в десять «пузырьков», один раз выпил горячий чай. Соблазненный аппетитом лодочников, с которым те ели дыню, он съел один ломтик. Пищу ему подавали с лодки, причем пловец не притрагивался к ней руками, – таковы были правила марафона.

По словам очевидцев, Романченко плыл, «как дельфин, легко и свободно прыгая и ныряя в волнах». «Не человек, а рыба!» – с восхищением говорили о нем лодочники. Когда стало ясно, что рекорд Бургеса уже побит, многие предлагали Романченко остановиться. «Вы уже победили! – кричали ему с баркаса. – Довольно! Пожалейте себя и людей!» От переутомления лишился сознания один из лодочников, а Романченко все плыл и плыл, словно не зная усталости.

Наконец, спустя 24 часа 10 минут, он финишировал в Александровской купальне в Баку, где его встречали сотни горожан. Доктор засвидетельствовал, что состояние пловца нормальное. А уже на следующий день Романченко, как ни в чем не бывало, без всяких признаков усталости разгуливал по главному бульвару.

Что же принес Леониду Романченко его беспримерный заплыв? Как отмечали обозреватели, пловец встал на защиту спортивной чести России, но спортивный мир довольно прохладно отнесся к его подвигу. Романченко не получил ни вороха поздравительных телеграмм, ни лавровых венков. Он удостоился только двух наград – приветственной телеграммы от содержателя цирка в Ашхабаде да полдюжины пива, преподнесенной ему друзьями.

Как ни печально, но даже беспримерный заплыв Романченко не смог оживить дело водного спорта в Баку. Тогда, решив, что бакинцев просто невозможно убедить в целесообразности обучения плаванию, Романченко покинул службу в средней школе Кавказского учебного округа, которой отдал девять лет своей жизни, и весной 1913 г. приехал в Петербург, чтобы там реализовать свои идеи. В столице он намеревался во что бы то ни стало повлиять на введение всеобщего обучения плаванию среди школьников.

Романченко начал с того, что 3 мая 1913 г. прочел доклад о водном спорте в зале Соляного городка – месте проведения различных популярных лекций. Кроме того, он поместил несколько статей на ту же тему в ведущих петербургских журналах. Затем он подал попечителю Петербургского учебного округа докладную записку, где выразил свое мнение «о необходимости и возможности восполнить пробел воспитания детей, введя обучение плаванию».

Предложение известного пловца вызвало интерес и сочувствие в высших сферах. С разрешения министра торговли и промышленности учебный отдел торгового мореплавания пригласил Романченко организатором уроков плавания на учебном судне «Великая княжна Мария Николаевна». Здесь Романченко занялся обучением курсантов мореходных школ.

Путешествие на этом судне у берегов Швеции и Дании Романченко смог использовать для пропаганды за рубежом своей системы плавания и, естественно, для «раскрутки» собственного имени как пловца-рекордсмена. Особенный успех он имел в Копенгагене, где демонстрировал перед огромным количеством собравшихся свои приемы плавания, после чего его пригласили в качестве почетного арбитра открыть восьмикилометровое состязание датских и шведских пловцов.

Вернувшись из путешествия, Леонид Романченко принялся за создание собственной школы плавания. Как говорилось в правилах школы Романченко, «обучающиеся плаванию должны предварительно представить медицинское свидетельство о состоянии здоровья легких, сердца и неимения накожных заболеваний». За постановкой «гигиенического вопроса» наблюдал известный спортсмен доктор Шварцер.

Л.А. Романченко учит плавать А.И. Куприна (в центре). С поднятой рукой – борец ЛА. Чаплинский. У окна слева стоит писатель С.Г. Скиталец. 1913 г.

Фотограф Карл Булла

Уроки в школе Романченко проходили два раза в неделю: по средам с 7 до 10 часов вечера и по воскресеньям с 10 часов утра до часа дня. В дни уроков плавания посторонняя публика в бассейн не допускалась. Плата за обучение составляла 5 рублей в месяц. Кроме того, каждый, кто посещал урок, обязан был купить входной билет за 40 копеек.

«При бассейне находятся: великолепный усовершенствованный душ, помещение для гимнастики, весы для определения веса учащегося, раздевальня с отдельными для каждого кабинами и мягкими диванами, салон для чтения газет, буфет и парикмахерская», – сообщалось в рекламных объявлениях.

Начинание Романченко вызвало интерес среди поклонников популярного тогда атлетического спорта, а также художественной интеллигенции. Посещали бассейн и известные в Петербурге борцы, и знаменитые писатели. Среди последних были замечены два энтузиаста спорта – Александр Куприн и Николай Брешко-Брешковский.

Кстати, знаменитость «человека-рыбы» приводила порой к весьма курьезным происшествиям. К примеру, в один из жарких июньских дней 1913 г. гулявшие на стрелке Елагина острова заметили в воде Елагинского пруда странного косматого мужчину, находившегося по плечи в воде и погружавшегося в воду, как только он замечал, что за ним наблюдают. Прохожие сообщили городовым о странном купальщике, и те потребовали, чтобы тот покинул свое «водяное убежище». Незнакомец категорически отказывался и громко кричал: «Я – рыба и докажу, что человек может быть рыбой!».

Тогда один из городовых зашел в воду и силой извлек оттуда купальщика, оказавшегося душевнобольным сапожником Ивановым. Он предавался сильному пьянству и под влиянием алкоголя лишился рассудка. Бежав из дома, он разделся догола и спрятался в воду, вообразив себя рыбой.

Когда началась Первая мировая война, Леонид Романченко продолжил свое дело. Понимая, что в военных условиях невозможно рассчитывать на устройство летних школ плавания и зимних отапливаемых бассейнов, он пропагандировал обучение плаванию на суше. «После основательного разучивания на суше приемы плавания не забываются благодаря их легкости и несложности», – учил он.

«Настоящее тяжелое военное время не должно отвлекать нас от строительства русской жизни для подрастающего поколения, – писал Леонид Романченко в одном из своих альбомов для обучения плаванию, вышедших во время Первой мировой войны. – Под орудийный гром и звон мечей мы, мирные жители, не должны теряться, а постараемся приискать новые лучшие и широкие культурные нити для новой молодой России и покинуть неудобные, извилистые и избитые тропинки прошлого».

Помешала война…

Кроме школы Романченко еще одним местом, где петербуржцы могли в закрытом бассейне научиться плаванию, являлись курсы плавания, организованные в конце 1913 г. господином В.В. Тарасовым при сокольском отделе общества «Богатырь». Эти курсы использовали бассейн в «народных банях» в Большом Казачьем переулке, 11, принадлежавших известному петербургскому торговцу, коммерсанту, домовладельцу и филантропу Ефиму Савельевичу Егорову.

Бани назывались «Егоровскими», а еще – «Казачьими». Они представляли собой роскошное по тем временам здание, богато отделанное снаружи и особенно внутри. Строительство комплекса бани осуществлялось под девизом: «Роскошь – удобство – гигиена – чистота». При создании Егоровских бань, известных еще и как «дом народного здравия», все было продумано до мелочей. Зал с бассейном для плавания и проходами для охлаждения соседствовал с восточными банями с душем Шарко. По мнению современников, Казачьи бани были ничуть не хуже знаменитых Сандуновских в Москве.

В марте 1914 г., на третьей неделе Великого поста, курсы плавания Тарасова устроили, как официально анонсировалось, «первое в Петербурге зимнее состязание в плавании в бассейне». Организаторы обещали, что все будет проведено по примеру состязаний в Париже, то есть программу разделят на три части: «Для не умевших совершенно плавать и научившихся лишь теперь на курсах плавания; для всех дам и мужчин, занимающихся на курсах; для вообще всех желающих принять участие в состязаниях».

В итоге же состоявшееся 9 марта состязание состояло из двух частей – для учеников курсов и вообще для всех желающих. Как говорилось в репортаже, опубликованном в газете «Вечернее время», каждая из этих частей, в свою очередь, делилась на плавание по способам «la brasse» и «вольный». Кроме того, в состязаниях учеников школы по способу «la brasse» сформировалась особая дамская группа.

«Курсы могут вполне гордиться: всего за три месяца своего существования они успели создать уже целый кадр пловцов, – подчеркивалось в сообщении «Вечернего времени». – Состязаниями руководил инспектор курсов А.Л. Носович. По окончании состязания состоялась раздача призов».

Спустя несколько недель, 30 марта, курсы плавания Тарасова провели еще одно состязание в закрытом бассейне – на дистанцию в четыре километра. Как говорилось в сообщениях прессы, все участники плыли разными способами, для облегчения переменяя способ и скорость. Один только председатель курсов Тарасов прошел всю дистанцию брассом.

.В начале июля 1914 г. в прессе появились сообщения, что 20 июля курсы плавания общества «Богатырь» устраивают первое в России большое морское состязание в плавании. Как указывалось, оно замышляется «в целях большой популяризации плавания, высшего вида гимнастики и необходимого искусства в целях самосохранения». Дистанция составила шесть верст, от Кронштадта до Ораниенбаума.

Как указывали организаторы, во время состязания пловцам требуется придерживаться исключительно способа плавания на груди, «так как комитет курсов находит более полезным популяризировать лишь этот классический способ плавания». В целях культивирования этой манеры плавания, а также чтобы привлечь как можно большее количество участников, допускались отступления в деталях, поскольку «не все пловцы вполне чисто владеют техникой этого способа плавания». Тем не менее отдых на спине и другие приемы во время заплыва не разрешались. Участие в состязании сделали платным – по 5 рублей с участника. Деньги принимал капитан Е.Е. Ден в Ораниенбауме в офицерской стрелковой школе.

Программу «первого в России большого морского состязания в плавании» распланировали до мелочей. Участников заплыва ждали 20 июля в полдень. Спустя час от пристани в Ораниенбауме должен был отойти пароход для публики, желавшей наблюдать за соревнованием пловцов. Казалось, ничто не сможет нарушить планов. Однако случилось иначе.

Прогремели знаменитые выстрелы в Сараеве, и стремительно стал разгораться очаг войны. 19 июля (1 августа по новому стилю) Россия вступила в войну. 20 июля, как раз в тот день, когда должен был состояться заплыв Кронштадт – Ораниенбаум, газеты печатали Высочайший манифест Николая II о вступлении Российской империи в войну, которую вскоре стали называть «второй отечественной». Столица переживала мощный патриотический подъем, все мысли были только о войне.

Опустели всегда битком набитые трибуны ипподромов, многие спортивные общества отменили свои состязания, а некоторые вообще решили приостановить свою деятельность. Не состоялся, по всей видимости, и долго планировавшийся «морской заплыв».

«Нигде так много не тонут, как в Петербурге…»

Первым спасателем на водах считают царя Петра I, и вот по какой причине: в октябре 1724 г., проходя на своей яхте мимо Лахты, он увидел севшее на мель судно. По знаменитой легенде, он не прошел мимо, а спрыгнул в ледяную воду и стал помогать снимать судно с мели. Царь пробыл в воде всю ночь и спас жизни двадцати человек. Но себя не уберег – простудился и в январе 1725 г. умер…

Правда, постоянная спасательная служба на государственных началах появилась в России только почти через полтора столетия. В 1860-х гг., когда, как сообщалось, «число утонувших людей на внутренних водах России достигло 6 тысяч ежегодно», забили тревогу. Как говорилось в отчете за первое десятилетие работы, под впечатлением чудесного спасения 4 апреля 1866 г. императора Александра II от руки террориста, капитану 1-го ранга Фрейгангу пришла мысль увековечить это радостное событие устройством в России морских спасательных станций на средства частных лиц. Таковую работу начали, и по инициативе кронштадтских моряков возникла первая профессиональная спасательная служба. Сначала это было Общество подания помощи при кораблекрушениях, которое затем стало Обществом спасения на водах.

В 1872 г., в соответствии с утвержденным Александром II уставом, в каждой губернии создали Окружные правления Общества спасения на водах, в чьи обязанности входило устройство и заведение спасательных станций. День Николая Чудотворца – покровителя всех путешествующих по водам, отмечаемый 9 мая, – указом императора объявили Днем Общества спасения на водах.

Основателем общества и его первым председателем, вплоть до кончины в 1899 г., являлся известный в ту пору, а ныне незаслуженно забытый российский государственный деятель флотоводец адмирал Константин Николаевич Посьет. Выдающиеся административные способности Посьета сыграли большую роль в деятельности Общества спасения на водах: недаром уже в 1876 г. оно получило высшую награду Брюссельской спасательной выставки, а в 1904 г. – Гран-при на Международной выставке спасения на водах в Париже. Несмотря на свою занятость, Посьет находил время постоянно следить за развитием спасательного дела в России. А когда адмирал-спасатель умер, то в последний путь его провожали именно от здания главного правления Общества спасения на водах на Садовой улице.

В конце XIX в. в Петербурге при непосредственном участии Константина Посьета для главного правления Российского общества спасения на водах построили специальное здание на Садовой улице, сохранившееся и по сей день. Средства на его строительство собирались по подписке по всей России. Здесь размещались канцелярия, библиотека, зал заседаний, редакция журнала «Спасание на водах», а на первом этаже был склад, где хранились лодки и другие спасательные средства.

Находился тут и уникальный музей Общества спасания на водах, где располагалась экспозиция с различными спасательными лодками, снаряжением для помощи утопающим. Среди экспонатов – спасательные круги из пробки, тростника и соломы, спасательная одежда, пробковые тюфяки, плавучий буй для судовых документов (в него моряки клали важные бумаги, не надеясь спастись при кораблекрушении), это своего рода «черный ящик»: когда его находили, то становилась известна судьба погибшего судна. Был здесь и плот из бочек, привезенный из Дании покровительницей Общества спасения на водах императрицей Марией Федоровной.

В музейном зале выставили модели спасательных судов и приборов, модели спасательных станций, а также «катамаранг» – китайский спасательный плот, сделанный из бамбука. Таблицы и картины сообщали посетителям музея различные способы спасения утопающих и охранения себя от опасностей на воде.

При здании общества построили часовню, в ней хранилась книга со списками всех погибших на водах в России. Денежные пожертвования, совершенные в часовне, поступали на пенсии вдовам и сиротам погибших при спасании.

Общество спасения на водах имело и свой флаг: белый фон символизировал благородство и бескорыстие милосердной помощи, косо перекрещенные якоря с крестом – надежду, а императорская корона – высочайшее покровительство. После революции с флага Общества убрали корону, а вместе с ней пропало и высочайшее покровительство. В 1925 г. дело спасания на водах передали ведомству Феликса Дзержинского, а затем оно перешло к добровольным обществам. Потом возник известный ОСВОД, почетным председателем которого назначили «всесоюзного старосту» М.И. Калинина.

Уже в первые десять лет существования Общества спасания на водах практически вся Россия покрылась сетью морских, речных, озерных зимних и летних спасательных станций, приютов и постов. Тем не менее пора купального сезона, к сожалению, не обходилась без несчастных случаев. «Петербург купается, – иронично замечала «Петербургская газета». – Лучшим доказательством этого служит „хроника происшествий”, изобилующая несчастными случаями во время купания».

«Водяной спорт – развлечение опасное, – читаем в июле 1912 г. в «Петербургской газете». – Петербург считается первым городом по числу водяных катастроф. Нигде так много не тонут, катаясь по воде или купаясь». Как замечал репортер, одна из причин в том, что «водяной спорт» у нас слишком часто связан с привычкой к «невоздержным возлияниям». В большинстве случаев оказывалось, что люди сперва без меры употребляли алкогольные напитки, а потом полезли в воду.

К примеру, немало забот речной полиции доставляли подвыпившие мастеровые, любившие освежиться в Неве после трудного дня где-нибудь близ Охты, Смольного монастыря и Стеклянного завода. Берега Невы, охтенский и «стеклянный», летом шутя даже называли «курортом для алкоголиков».

Но большое значение имело и то, что мало кто из петербуржцев умел плавать. «Петербург, по своему положению, настоящий водяной город, но где же здесь школы плавания, купальные бассейны и прочее? Кто считает нужным учить своих детей плаванию? Да и где он мог бы это сделать? – вопрошала газета. – В таком сухопутном центре, как Париж, устроены громадные заведения для желающих плавать или учиться этому искусству, а у нас, с нашим невским устьем и взморьем, нет даже ни одной приличной купальни. Нетрудно понять, какой получается огромный недочет в физическом воспитании».

По состоянию на 1912 г. в Петербурге имелось всего две общественных купальни: одна на Неве, возле университета, другая – у Литейного моста. Поскольку в столице летом оставалась более простая публика, то именно она и составляла главный контингент купальщиков. Окунуться в невскую водичку приходили в основном рабочие, частенько они являлись в купальню с выпивкой и закуской. Правда, существовали в Петербурге и другие купальни, но в них простую публику не пускали: собственные купальни имели граф Строганов, Министерство внутренних дел, Ботанический сад и т. д.

Конечно, существовавшая в то время Шуваловская школа плавания не могла научить плавать сразу всех горожан, а потому статистика несчастных случаев на воде просто ужасала. «Сезон купания – это сезон утопленников», – говорили в Петербурге. Статистика, дававшая на этот счет тысячные цифры, гласила, что среди городов России Петербург занимал первое место по числу утонувших.

«У нас заботы о физическом воспитании были бы тем более уместны, что никаких спортивных навыков в населении не замечается, – писал обозреватель. – Мы предпочитаем развлекаться пассивно. Вместо верховой езды, дальней прогулки, гребли и т. п. мы охотнее садимся в удобное купе вагона или в пароходную каюту».

Точная статистика несчастных случаев на водных просторах Петербурга велась в Обществе спасания на водах. Так, за 1907 г. зарегистрировано 405 случаев. Больше всего погибло людей в Неве – 150 человек, затем на Обводном канале – 48, на Фонтанке – 45, и т. д. Наибольшее число утонувших приходилось на апрель, следом за ним шли июль и август.

Конечно, общество не только подсчитывало число утопленников, но пыталось сделать все, чтобы их было как можно меньше или вовсе не было. Для этой цели в Петербурге установили более 210 спасательных постов, каждый из которых, как сообщалось в печати, состоял из спасательного круга и пары пробковых шаров. Кроме этих постов общество имело в Петербурге спасательные станции и полустанции. Таковые были на Лоцманском острове, на барже попечительства о народной трезвости у Тучкова моста, при красильной фабрике Дамма, при шлюпочной верфи Романова, на Петровском острове и на Охте при казармах Новочеркасского полка.

Для предотвращения несчастных случаев во время купания существовали специальные «правила для купающихся», благодаря содействию градоначальника, они вывешивались во всех городских купальнях. В этих правилах давались самые разные советы: не купаться после обеда, а также при нездоровье, во время душевного волнения и т. д. Там же, в купальнях, помещались «азбука безопасного плавания», «наставление для спасения утопающих» и «наставление для возвращения утопленников к жизни».

Общество спасания на водах вело большую просветительскую работу. В музее общества на Садовой еженедельно читались лекции для городовых сухопутной и речной полиции и дворников домов, расположенных по берегам рек и каналов, слушатели знакомились со способами спасания утопленников и использованием оборудования спасательных станций. В среднем каждый год эти знания получали около тысячи человек. И, очевидно, не зря: по данным 1909 г., на 1 июня Общество спасания на водах спасло 78 человек, из них 10 женщин и 3 детей; утонули 15 человек.

По признанию генерала А.К. Боярского, заведующего музеем Общества спасания на водах, «число ежегодных несчастий с людьми на водах Петербурга весьма велико». Столичные журналисты отмечали в начале XX в., что ежегодно тратятся значительные деньги на содержание общественных и любительских спасательных станций, но деятельность их весьма мала. Так что, господа, будучи на воде, рассчитывайте на свои силы! Уж очень не хочется напоминать знаменитое изречение Остапа Бендера о спасении утопающих…