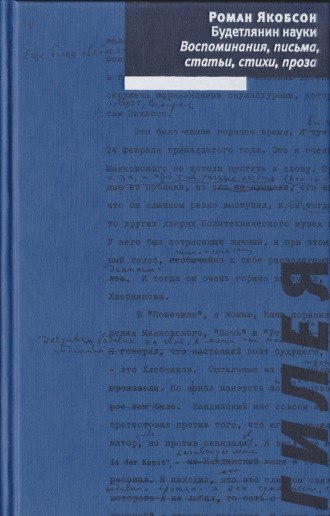

Роман Якобсон

Будетлянин науки. Воспоминания, письма, статьи, стихи, проза

Щукина, где они висели в особой комнате, окружённые африканскими скульптурами, которые, говорят, выбирал сам Пикассо.

В январе тринадцатого года был скандал, когда какой-то сумасшедший Балашов ножом или бритвой порезал в Третьяковской галерее картину Репина «Иван Грозный и его сын» (в сталинские времена она в шутку называлась «Иван Грозный оказывает первую помощь своему сыну») – Тогда было много шума по этому поводу. Обвиняли футуристов и очень этим пользовались для борьбы против них. Футуристы, разумеется, не имели к выходке никакого отношения. Тогда «Бубновый валет» устроил диспут23. На этом диспуте встал и выступил сам Репин, который говорил: «Безобразно – бороться с художником!» и привлёк к себе большую симпатию публики. Он умел говорить. Главным докладчиком был поэт Максимилиан Волошин. И вдруг выступил Маяковский, очень резко – у него всегда был очень резкий тон по отношению к «бубнововалетчикам», которых он считал завзятыми соглашателями между кубизмом и куда более консервативным искусством. По поводу того, что они позвали Волошина, он сказал: «Есть об этом в стихе Пруткова». (Он вообще очень любил цитировать Пруткова.) И он прочёл стихотворение о попадье, которая позвала лакея, потому что попал червяк: «Ах, если уж заполз тебе червяк за шею, / Сама его дави, а не давай лакею». Выразительно прочтя эти двусмысленные строки, под гром аплодисментов, он сравнивал «Бубновый валет» с теми, кто живёт сомнениями и, будучи не в состоянии разрешить их, зовёт на помощь подставное лицо, лишённое всякого касательства к новой живописи24.

Это было горячее время. Был второй диспут: 24 февраля тринадцатого года. Это я очень хорошо помню: как Маяковского не хотели пустить к слову. Принимали деятельное участие и за, и против разные люди из публики, но кто-то его не пускал, кто-то лишил его слова за то, что он слишком резко выступил, и тогда он появился в каких-то других дверях Политехнического музея и всех перекрикивал. У него был потрясающе зычный и при этом необычайно симпатичный голос, гипнотически к себе располагающий, голос колоссального диапазона. И тогда он очень горячо выступал, за новую поэзию, за Хлебникова25.

В «Пощёчине…», я помню, Кана поразили в то время два стихотворения Маяковского, «Ночь» и «Утро». Он с успехом читал их девушкам, выдавая за свои. А меня они мало трогали. Я ораторствовал, что поэт будущего, настоящий будетлянин – это Хлебников. Остальные на меня произвели куда меньшее впечатление. Но я знал наизусть напечатанное там стихотворение Бенедикта Лившица. Кандинский мне совсем не нравился (он потом протестовал против того, что его включили, заявив, что он за новаторство, но против скандалов26). Я знал уже его книгу «Das Geistige in der Kunst», казавшуюся мне слишком связанной с немецким искусством недавнего прошлого и его туманными, отвлечёнными лозунгами. «Пощёчиной…» я страшно гордился. И после упорно ориентировался на всё, что выходило из-под хлебниковского пера.

Каждые рождественские каникулы я ездил в Петербург. Я пошёл на выставку «Союза молодёжи» – там почти каждый год была выставка. Помню, как я стоял на лестнице, и перед самым входом на выставку стояли несколько художников, из молодых – был Школьник, была Розанова, была и Богуславская, с которой я потом был очень дружен, с ней и с её мужем Пуни. Она была в то время очень красива, по-своему элегантна. Кто-то сказал: «А интересно, с кем был бы теперь Пушкин, если бы он был жив?» А она отвечала уверенным, задорным голосом: «С нами, конечно!»

Это было время яростных стычек и вызовов, но для молодёжи они как-то отождествлялись не столько с реакционными художниками, сколько с полицией, потому что полиция всё время вмешивалась. Но хотя полиция вмешивалась, ей не всегда нравились те, за кого она вмешивалась. Когда приехал Бальмонт из-за границы27, мы пошли небольшой группой слушать его вечер стихов. Он декламировал непростительно вяло и нудно:

Тринадцать лет! Тринадцать лет!

Да разве это много?

и так далее. Семён Мильман засвистел, и его задержал полицейский. Хотел составить протокол, что было бы опасно, потому что Мильман был ещё гимназистом и ему, по тогдашнему уставу, вообще не полагалось выходить по вечерам из дому. Мы с Каном его всячески отстаивали перед полицейским. Устраивало этот вечер Женское общество. Мы говорили: «Ну почему? Вот аплодируют, выражают своё отношение. Можно аплодировать? А свистеть – нельзя?» И тут полицейский, пригрозивший Мильману, вдруг высказался: «Да вы поймите, если бы я не был в форме, я бы сам свистел. Уж очень мне противны эти члены без членов и те, кто им аплодирует».

Очень хорошо мне запомнился вечер, устроенный 7 мая тринадцатого года в честь вернувшегося из-за границы Бальмонта Обществом свободной эстетики в здании Московского литературного кружка. Мне непременно хотелось попасть на это собрание, но ходить на такие заседания учащимся в форме воспрещалось. Вообще учащимся в форме грозил целый ряд запретов. По этому поводу ходила шутка. Был такой лектор Ермилов, который читал на всякие освободительные темы. В частности, у него была лекция «Когда же придёт настоящий день?» – заглавие добролюбовской статьи – и на плакатах красовалось предупреждение, что учащимся вход воспрещается. А кто-то издевательски приписал: «Когда же придёт настоящий день, учащимся в форме вход воспрещается». И мы действительно снимали форму. Я взял у кузена штатский пиджак – у меня такового ещё не было – и пошёл на собрание в честь Бальмонта.

Кто-то мне вперёд сообщил, что на этом собрании будет и выступит Маяковский28. Заговорил он возбуждённо и очень эффектно, с выразительной расстановкой слов: «Константин Дмитриевич, Вы слушали приветствия от имени своих друзей, теперь послушайте приветствие Ваших врагов. Было время, мы все вторили „Качайтесь, качели“ и так далее, все мы жили этой усадебной поэзией, но её время кончилось, а теперь…» – и он стал читать отрывки из своих городских, урбанических стихов, если не изменяет память – «Шумики, шумы». «У вас, – говорил он, – была скука повторений – „Любите, любите, любите, любите, любите любовь“, а у нас…» – и он процитировал Хлебникова, кажется, «Любхо», с его уймой однокоренных словоновшеств. В ответ на его твёрдые выпады последовала отповедь председательствующего Брюсова: «Мы пришли, чтобы приветствовать Константина Дмитриевича, а не чтобы его судить». А Бальмонт тут же ответил примирительно стихами (которые он, между прочим, подарил потом в автографе Маяковскому) о том, что «мы оба в лазури», оба, так сказать, сыны поэзии. Когда говорил Маяковский, очень шикали. Среди яростно шикавших двое потом вошли в тесную свиту Маяковского. Я их лично знал и им наперекор вовсю аплодировал на их глазах29.

* * *

С Хлебниковым я познакомился в конце декабря тринадцатого года. Я решил, что необходимо встретиться и побеседовать. У меня перед ним было восхищение, не поддающееся никаким сравнениям.

Уже вышел второй альманах «Садок судей». В то время я нашёл у знакомых и чуть не зачитал уже редкостный первый «Садок»30 – я считал, что владельцам он ни к чему, но они потребовали его обратно, – пришлось вернуть. Первый «Садок судей» меня ошеломил, а когда я прочёл в рецензии Городецкого на второй «Садок», что в «Студии импрессионистов», в том же десятом году, были напечатаны стихи Хлебникова «Заклятие смехом», они меня впрямь потрясли31.

Хлебников снимал комнату где-то у чёрта на куличках именовавшихся чем-то вроде каменноостровских Песков. Я помню, как искал его жилище, помню, что был пронзительный и для москвича необыкновенно сырой холод, так что всё время приходилось держать платок у носа. У автора «Смехачей» телефона не оказалось, и я пришёл не предупредив. Его не было дома, я просил передать, что зайду завтра утром, и на следующий день, тридцатого декабря тринадцатого года, я с утра заявился к нему и принёс с собой для него специально заготовленное собрание выписок, сделанных мною в библиотеке Румянцевского музея, из разных сборников заклинаний – заумные и полузаумные. Часть была извлечена из сборника Сахарова – бесовские песни, заговоры и вдобавок детские считалки и присказки. Хлебников с пристальным вниманием стал немедленно всё это рассматривать и вскоре использовал эти выписки в поэме «Ночь в Галиции», где русалки «читают Сахарова»32.

Между тем вошёл Кручёных. Он принёс из типографии первые, только что отпечатанные экземпляры «Рява»33. Автор вручил мне один из них, надписав: «В. Хлебников Установившему родство с Солнцевыми девами и Лысой горой Роману О. Якобсону в знак будущих Сеч». Это относилось, объяснял он, и к словесным сечам будетлянским, и к кровавым боям ратным. Таково было его посвящение.

Я спешил поделиться с Хлебниковым своими скороспелыми размышлениями о слове как таковом и о звуке речи как таковом, то есть основе заумной поэзии. Откликом на эти беседы с ним, а вскоре и с Кручёных, был их совместный манифест «Буква как таковая»34.

На вопрос мой, поставленный напрямик, каких русских поэтов он любит, Хлебников отвечал: «Грибоедова и Алексея Толстого». Это очень понятно, если вспомнить такие стихи, как «Маркиза Дезес» и «Семеро». На вопрос о Тютчеве последовал хвалебный, но без горячности, отзыв.

Я спросил, был ли Хлебников живописцем, и он показал мне свои ранние дневники, примерно семилетней давности. Там были цветными карандашами нарисованы различные сигналы. «Опыты цветной речи», – пояснил он мимоходом.

С Алексеем Елисеевичем Кручёных у нас сразу завязалась большая дружба и очень живая переписка. К сожалению, много писем погибло, в том числе все его ко мне письма. Часто писали мы друг другу на теоретические темы. Помню, что раз он написал мне насчёт заумной поэзии: «Заумная поэзия – хорошая вещь, но это как горчица – одной горчицей сыт не будешь»35. По-настоящему он ценил только поэзию Хлебникова, но не всё. Маяковским он не интересовался36.

Кручёных ко мне приезжал в Москву. Снимал он в то время комнатёнку где-то в Петербурге, и как-то он меня позвал. Жил он бедно, хозяйка принесла два блина. А он отрезал половинку для меня: «Попробуйте, кажись, не вредно? Знаете, как говорят, баба не вредная».

Потом мы с Кручёных выпустили вместе «Заумную гнигу» (гнигу — он обижался, когда её честили «книгой»). Впрочем, неверно, что она вышла в шестнадцатом году. Кручёных поставил шестнадцатый год, чтобы это была «гнига» будущего. А вышла она раньше, во всяком случае, в работу всё было сдано в четырнадцатом году и писал я это до войны37.

У Кручёных бывали очень неожиданные мысли, неожиданные, озорные сопоставления и колоссальное чувство юмора. Он замечательно декламировал и пародировал. Когда я был у него в Москве, незадолго до его смерти, когда ему было уже под восемьдесят, он всё ещё превосходно разыгрывал свои ненапечатанные произведения, манипулируя стулом, меняя интонацию, меняя произношение, громоздя забавные словесные игры. Он очень радовался нашим встречам; видно было, что он дорожил своим будетлянским прошлым и его соучастниками38.

В то утро я спросил у Хлебникова, свободен ли он для встречи Нового года: «Можно ли Вас пригласить?» Он охотно согласился. Вот и мы пошли втроём – Хлебников, Кан и я – в «Бродячую собаку».

Было много народу. Меня поразило, что это вовсе не был тип московских кабачков – было что-то петербургское, что-то немножко более манерное, немножко более отёсанное, чуточку прилизанное. Я пошёл вымыть руки, и тут же молодой человек заговаривает с фатовой предупредительностью: «Не хотите ли попудриться?» А у него книжечка с отрывными пудреными листками. «Знаете, жарко ведь, неприятно, когда рожа лоснится. Возьмите, попробуйте!» И все мы для смеху напудрились книжными страничками.

Мы сидели втроём за столиком и разговаривали. Хлебников хотел нам вписать какой-то адрес и по просьбе Кана написал ему в записную книжку четверостишие, которое тут же вычеркнул. Это было описание «Бродячей собаки», где стены были расписаны Судейкиным и другими. Запомнилась строчка:

Судейкина высятся своды.

Это снова тот же мотив, который вошёл в «Игру в аду», а потом есть у Маяковского в «Гимне судье» – свод законов39. Словесная связь Судейкина и судьи дала тут повод для каламбура. Мне он написал какой-то вариант двух-трёх строк из «Заклятия смехом».

Подошла к нам молодая, элегантная дама и спросила: «Виктор Владимирович, говорят про Вас разное: одни, что Вы – гений, а другие – что безумец. Что же правда?» Хлебников как-то прозрачно улыбнулся и тихо, одними губами, медленно ответил: «Думаю, ни то, ни другое». Принесла его книжку, кажется, «Ряв!», и попросила надписать. Он сразу посерьёзнел, задумался и старательно начертал: «Не знаю кому, не знаю для чего».

Его очень вызывали выступить – всех зазывали. Он сперва отнекивался, но мы его уговорили, и он прочёл «Кузнечика», совсем тихо и в то же время очень слышно.

Было очень тесно. Наседали и стены, и люди. Мы выпили несколько бутылок крепкого, слащавого барзака. Пришли мы туда очень рано, когда всё ещё было мало народу, а ушли оттуда под утро.

Мною овладело и росло невероятное увлечение Хлебниковым. Это было одно из самых порывистых в моей жизни впечатлений от человека, одно из трёх поглощающих ощущений внезапно уловленной гениальности. Сперва Хлебников, через год – Николай Сергеевич Трубецкой, а спустя ещё чуть ли не три десятка лет – Клод Леви-Стросс. [В случае] последних двоих это была первая встреча с незнакомцами, несколько почти случайно оброненных и услышанных слов, а Хлебниковым я уже давно зачитывался и изумлялся читанным, но вдруг в тиши новогодней пирушки я его увидел совсем другим и немыслимо, безраздельно связанным со всем тем, что я из него вычитал. Был он, коротко говоря, наибольшим мировым поэтом нынешнего века.

* * *

Те мои товарищи по Лазаревскому институту, которые увлекались литературой и культурой, тогда очень интересовались манифестами Маринетти. С ними мы были знакомы через Тастевена и через газеты, вопреки их ругани по адресу футуристов – мы считали, что это газетный консерватизм, а футуризм увлекал как живое движение. И в это время Тастевен выпустил книгу о футуризме, с переводами манифестов Маринетти, и договорился с ним о его приезде в Россию40.

Приехал Маринетти, в конце января четырнадцатого года. И мы уже были готовы если не «бросать тухлые яйца», как предложил Ларионов41, то, во всяком случае, очень враждебно к нему относиться.

Маринетти был большим дипломатом и умел себя зарекомендовать в известных кругах публики. Он говорил по-французски с сильным итальянским акцентом, но очень хорошо. Я Маринетти раза два-три слушал. Он был ограниченный человек, с большим темпераментом, с умением внешне эффектно читать. Но всё это нас не прельщало. Он совершенно не понимал русских футуристов.

Хлебников был глубоко против – так же, как и Ларионов вначале. Потом Ларионов и Маринетти начали выпивать вместе. Они пили, потому что понимать друг друга они не понимали – Ларионов ему только показывал свои картины и рисунки свои и своих сотрудников.

Никогда не забуду одно из выступлений Маринетти. Дискуссия шла по-французски, довольно вяло. Разговор шёл исключительно на тему об итальянском футуризме, о его отношении к итальянской литературной традиции, к французам. Всё это как-то тянулось. Маринетти был очень вежлив, продолжал дискуссию. А Ларионову надоело это слушать, тем более что он ничего не понимал, и он ему сказал: «Пойдём выпить!» А тот не понимал. Тогда пришла Ларионову в голову блестящая идея, и он хлопнул себе пальцем по шее – что называется, «предложение залить за воротник» – но Маринетти, конечно, этого не понял. Тогда Ларионов сказал: «Какой дурак! И этого не понимает!» Ему казалось, что жесты эти – международные42.

После этого мы все пошли выпить в «Альпийскую розу» – немецко-русский ресторан недалеко от Кузнецкого моста. Там мы сидели, пили водку. А я им был нужен, потому что почти никто из русских не говорил по-французски и я служил как бы переводчиком43.

Маринетти заговорил со мной и сказал: «Ecoutez, ne pensez pas – j’aime la Russie, j’aime les russes, je pense que les femmes russes sent les plus belles du monde, par exemple…» – и он назвал Наталью Крандиевскую, жену Алексея Толстого, и ещё кого-то – «et je те comprends dans les femmes. Mais je dois dire que les poetes russes ne sont pas des futuristes et qu’il n’y a pas de futurisme en eux». Он меня спросил, кого я считаю футуристом. Я ответил – Хлебникова, на что Маринетти сказал, что это поэт, который пишет в каменном веке, а не поэт, который знает наше время. Я ответил, со всей дерзостью, которая у меня была, во-первых, ещё мальчишеская, во-вторых, уже футуристическая: «Vous le dites, parce que vous vous comprenez dans les femmes mais pas dans les poemes».

Он очень сердечно на это реагировал и послал мне потом свою книгу «Zang-Tumb-Tuum» из Италии, с очень сердечной надписью. Так как я тогда писал стихи, и писал под псевдонимом – Алягров44 – он мне под этим псевдонимом и послал свою книгу.

Тогда вошёл Маяковский. Около меня было свободное место, и он сел на это место. Он меня спросил: «Вы строгановец?» (то есть из Строгановского училища живописи), потому что у нас, лазаревцев, были несколько похожие формы, с золотыми пуговицами и так далее. Как-то зашёл разговор о Ларионове, и он мне сказал: «Все мы прошли школу Ларионова. Это важно, но школу проходят только раз». Так что он себя немножко от этого отгораживал.

Маяковский предложил мне папиросу, а я каким-то неловким движением задел коробку, и папиросы посыпались на пол. Я стал их подбирать. Он сказал: «Бросьте, бросьте, деточка, новые купим».

Это был мой первый короткий разговор с Маяковским. Но мы как-то уже – и он, и я – считали себя знакомыми.

Атмосфера в «Альпийской розе» была очень дружественная. Когда прощались, был как бы прощальный тост, и кто-то спросил: «Вы скоро опять к нам приедете?» Маринетти ответил: «Нет, будет большая война», и он сказал, что «мы будем вместе с вами против Германии». И я помню, как Гончарова, очень эффектно, протянула бокал и сказала: «За встречу в Берлине!»

* * *

Как-то в тринадцатом году ко мне пришёл Малевич. Что его побудило прийти, где мы с ним перед этим обменялись мнениями, слышал ли он о моих взглядах и школьнических исканиях от кого-то, или мы где-то столкнулись, – я не помню. Но я помню, как он пришёл в комнату, которую наша прислуга по традиции называла «детской». Был я – лазаревец, шестнадцати-семнадцати лет – и мой брат, тоже лазаревец, но пятью годами моложе меня.

Малевич со мной говорил о своём постепенном отходе от искусства предметного к беспредметному. Между этими двумя понятиями не было пропасти. Тут стоял вопрос беспредметного отношения к предметности и опредмеченного отношения к беспредметной тематике – к тематике плоскостей, красок, пространства. И это глубоко совпадало – это он знал, в общих чертах, уже обо мне – с теми моими мыслями, которые касались, главным образом, языка, поэзии и поэтического языка.

Мы дискутировали, и потом он мне сказал: «У меня будут новые картины, беспредметные, летом45 мы с Вами поедем в Париж, и Вы будете на выставке моих картин читать лекции и объяснять эти картины». Частью он это предложил потому, что не говорил по-французски, а кроме того, он больше верил мне как теоретику, чем самому себе, при всей моей тогдашней наивности.

Я жил в Лубянском проезде, в том самом доме, где потом жил Маяковский46. Совсем близко был Политехнический музей, где была самая большая аудитория для публичных лекций. Там я впервые слушал футуристов, там же я слушал целый ряд иностранцев, которые приезжали в Москву. И вокруг Политехнического музея я обычно ходил и обдумывал свои, только для меня лично написанные, декларации и манифесты – декларации освобождённого слова и затем – следующий шаг – освобождённого словесного звука. (У меня были большие тетради с моими тезисами и декларациями, но они все погибли, когда немцы вошли в Чехословакию.) Тематика была, что у этого словесного звука может быть больше общего с беспредметной живописью, чем с музыкой. Эта тема меня живо интересовала, и тогда, и много позднее: вопрос об отношении слова и звука, в какой степени звук сохраняет родство со словом и в какой степени слово для нас разлагается на звуки – а далее, вопрос об отношении между поэтическими звуками и нотами этих звуков, то есть буквами. Я не соглашался затем, когда за «Словом как таковым» последовала «Буква как таковая» – для меня это был «звук как таковой».

Это нас сблизило с Малевичем, который в одном из писем, напечатанных в «Ежегоднике Пушкинского дома», прямо говорит на эту тему47. Это отражение не только самых ранних наших разговоров, но и моего приезда к нему в Кунцево летом пятнадцатого года, когда я был уже студентом48. В Кунцеве он жил со своим приятелем, художником Моргуновым.

Поехал я к Малевичу – по приглашению Малевича – вместе с Кручёных. Мы обедали, а потом произошла сцена, которая меня удивила, – Малевич страшно боялся, что узнают, что он делает нового. Он мне многое рассказывал, но показывать свои новые вещи он не решался. Кручёных тогда пустил шутку, что Малевич и Моргунов так боятся гласности, так боятся, что их изобретательские тайны будут узнаны и украдены, что они писали в полной темноте – а на самом деле только шторы были опущены.

Была ещё одна встреча с Малевичем. Это было на квартире у Матюшина, в Петрограде, по всей вероятности, в конце пятнадцатого года. Речь шла тогда о каком-то недовольстве, о каком-то расколе в кругах авангарда, причём это и терминологически оговорилось, но терминологический вопрос меня не интересовал – интересовало, чтобы не было компромиссов. Тут как о большом поэте, но поэте компромисса, поэте на границе между импрессионизмом и футуризмом, говорилось о Маяковском. Маяковский казался неприемлемым всей этой группе. Бурлюк, Маяковский и Лившиц представлялись каким-то правым крылом49. Кроме Матюшина и Малевича, на этом собрании присутствовал Филонов – он хотя и не беспредметный, но в нём находили значительную структурную близость, – я, может быть, Кручёных. Меня заставили тогда читать мои заумные стихи, и художники – и Филонов, и Малевич – очень одобряли их, одобряли именно за то, что они куда более отступают от обычной речи, чем «дыр бул щыл» Кручёных50.

С этим моментом связано одно моё письмо к Кручёных со стихотворением, которое является косвенной сатирой на Маяковского51. У Кручёных было довольно много моих стихов, которые были большей частью заумные. Два напечатаны в «Заумной гниге», и одно было напечатано несколько лет спустя, в сборнике «Заумники»52. Это были стихи такого почти что пропагандно-рекламного характера: «величайшет» и «грандиозарь» Кручёных и так далее. Но были и стихи на границе зауми, и я помню, как Кручёных их критиковал. Была строка: «Тень бледнотелого телефона», и он сказал: «Нет, нет, только не „бледнотелого“, это – прошлое». Я тогда сейчас же переделал в «тень мелотелого телефона»53.

Матюшину я очень пришёлся по душе, и мы с ним подружились. Хорошо помню его большую квартиру, где на шкафах и комодах стояли его скульптуры – это были скульптуры из корней, из полуокаменевших ветвей, которые он находил на берегу – заумные скульптуры, почти не обработанные. Он был такой мечтатель-организатор и очень предприимчивый человек, со множеством различных планов.

Меня очень увлекала тематика совершенно преобразованной перспективы, преобразованной трактовки частей предметов, которые оставались. Затем проблема, которая тоже очень крепко и очень рано возникла в русском искусстве, – тема коллажа. Очень трудно сказать, что пришло под влиянием западных стимулов, что возникло независимо в обоих случаях и что пришло даже из русского искусства на Запад. Многое пришло, несомненно, например конструктивная архитектура – она почти не была осуществлена в виде зданий, но вся тематика и проблематика, все модели и зарисовки были.

Это была очень необычная эпоха, с исключительно крупным количеством даровитейших людей. И это было время, когда, по разным причинам, вдруг законодательницей дня стала молодёжь. Мы себя не чувствовали начинающими. Казалось совершенно естественным, что мы, мальчишки в Московском лингвистическом кружке, ставим себе вопрос: «А как надо преобразовать лингвистику?» То же самое было во всех других областях.

Для меня очень важной была связь с искусством, к которому я никакого активного, действенного отношения не имею, где я только зритель. Это вообще в жизни играет очень большую роль для меня – то, что мудрёно называется interdisciplinary cooperation. Мне всегда было нужно и с этой точки зрения посмотреть: а что в языке иначе? Что в поэзии этому не соответствует? Как я теперь вижу, это было то, что привлекало ко мне внимание некоторых художников, в частности и особенно Малевича. Когда я читаю его записи, я вижу, как он сильно переживал наши разговоры и как он, со своей, художнической стороны, начинал думать о том, что не является живописью и что, в то же время, несравненно ближе к живописи, чем музыка54.

В двадцать третьем году вышла моя книжка о чешском стихе, где, собственно, впервые появилась фонология в новом смысле слова – фонология в смысле науки о структуре и функции звуков (то, что я подцепил из одного примечания у Сеше55). Это на него должно было бы подействовать, и в ГИНХУКе, руководимом Малевичем в 1923-26 годах, был организован Отдел фонологии для изучения поэтического творчества56.

Очень любопытно, что всегда создавалось тесное сотрудничество с людьми относительно далёких областей. Меня поразило, когда мне в Париже прочли отрывок из дневника выдающегося чешского художника Шимы, где он рассказывает о том, какое значение для его живописи имели разговоры со мной в Праге в двадцать пятом году, до создания Пражского лингвистического кружка, по поводу двоичных отношений, по поводу бинаризма, по поводу различительных черт57.

Таких случаев было много в моей жизни – что именно с художниками и теоретиками искусства у меня были очень тесные связи. Из теоретиков мне ближе всех был чешский теоретик изобразительных искусств и архитектуры Карел Тейге58, с которым мы очень общались.

Была, в течение всего нашего поколения, крайне тесная связь между поэзией и изобразительными искусствами. Были проблемы очень, очень схожих основных моментов, заполнявших время в поэзии и заполнявших пространство в живописи, а затем всяких промежуточных форм, различных форм коллажа. Вот этот переход от линейности к одновременности меня очень увлекал, как видно, например, из моего письма к Хлебникову59.

* * *

С Ларионовым меня познакомил Сергей Байдин. Ларионов очень хорошо ко мне отнёсся, но – как всегда – немножко по-бытовому; в нём было что-то от коломенского мещанина.

Ларионов был очень умён и остроумен. Его статьи были замечательные, в смысле тонкости теоретической и в смысле понимания отношений между литературой и искусством. Он очень хорошо понимал, что происходит. Он прошёл через сильный период примитивизма, потом был период парикмахеров и венер. Затем начинался лучизм, который был уже переходом к беспредметной живописи, но тут он попал в Париж, где занимался декоративным искусством, для Дягилева. Кроме того, он был очень русский и никогда, по существу, не научился говорить по-французски. Всё было для него чуждо, и он не стал тем, кем он мог бы быть, – одним из мэтров нашего времени.

Лучизм мне казался очень временным экспериментом. После кубизма – переход только к одному, к игре самостоятельных плоскостей и красок.

Гончарова была под сильным влиянием Ларионова – тонкий живописец, тонко понимавшая краски и умная женщина.

Очень хорошие отношения у меня были с Родченко и с его женой Варварой Степановой. Родченко был рубаха-парень. У него была колоссальная выдержка, он замечательно всё схватывал. Он был чудный фотограф – как он понял «Про это», семантику «Про это», это удивительно60. Я ценил его главным образом как фотографа, не как живописца.

Давид Бурлюк замечательно понимал живопись. Я провёл несколько часов с ним в Эрмитаже. То, что он мне показывал на картинах, например, занозистую фактуру или светотени, это было что-то необычайное. Кроме того, он забавлялся: «К каким картинам это относится?» и объяснял: «Вот Вы, Ромочка, могли бы быть в такой-то картине». Меня он относил к этюдам Рубенса.

Для него живопись замечательно сливалась с жизнью. Так же совершенно сливались с жизнью оценки молодых учёных у Брика. Он говорил, что каждый, по существу, имеет какую-то профессию, но эта профессия часто случайная – «а какая профессия выплывает из его характера?» Он говорил, например: «Витя – это фельдфебель, из солдат. Он говорит: „Мне вся эта словесность не нужна, мне – чтобы каждый молодцом смотрел!“» И, действительно, Шкловский потом был партизаном, он был совершенно такого типа человек.

Или он говорил о Богатырёве: «Богатырёв – это такая птица, которая по зёрнышку собирает и рада, что куча зёрнышек набралась. Когда он собирает фольклор, его так увлекает обмен песен на платки, воротнички, фартучки и подобные вещи, что, оказывается, его главное занятие – быть таким старьевщиком-продавцом, а не фольклористом». И мне потом Богатырёв говорил, что когда он в подкарпатской Руси работал, у него было такое чувство: «Вот сколько я получил за эти платки!»

Обо мне он говорил: «Рома – это дипломат. Уже готовится война, уже свозят пушки, а он едет и спрашивает у двора, как здоровье Её Величества». Тогда никакой речи о том, чтобы я был на дипломатической работе, не было.

* * *

Люди, окружавшие моих родителей, все были более или менее связаны со всякими буржуазными занятиями. У отца были дела и очень приятельские отношения с одним купцом из старообрядцев по фамилии Прозоров. Раз этот Прозоров сказал: «С Вашим сыном мы дела делать не будем, купца из него не выйдет». Отец спрашивал, почему. «Он ещё мальчонка (мне было тогда лет семь-восемь) – я прихожу, Вас ещё нет, он меня занимает и говорит: „Вот что мне в голову пришло. Почему продают за деньги? Почему нет даровой торговли? Если бы все даром торговали, как хорошо бы было“».

Когда меня приняли на историко-филологический факультет Московского университета, это было для меня громадным событием. Сомнений у меня совершенно не было: идти только на лингвистику. Конечно, лингвистика, связанная с фольклором и с литературой, но прежде всего лингвистика – и общее языкознание, и славянская филология, особенно русистика. Увлечён я был этим чрезвычайно – настолько я уставал от атмосферы в тогдашних средних учебных заведениях, в которых было столько всякой лишней дисциплины, рутины и непроветренного воздуха.