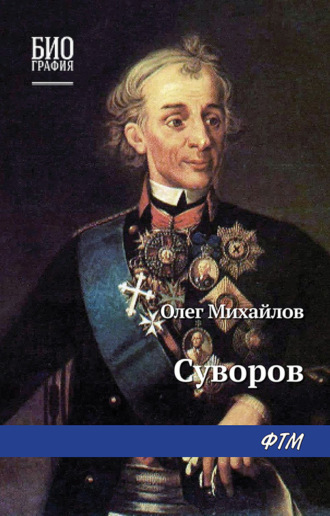

О. Н. Михайлов

Суворов

Потомкам может показаться, что противоречивые действия и обидные для нации указы Петра III неправдоподобно вздорны, так как не вяжутся даже с инстинктом личного самосохранения. По словам историка В. А. Бильбасова, подробно изучившего обстановку восшествия на престол Екатерины II, «вскоре после воцарения Петра III русские люди, не только в столице, но и в провинции, потеряли всякое доверие к правительству. Не было такой нелепости, такой лжи, которая не принималась бы на веру и не повторялась бы всеми». Причин для переворота было слишком много, ожидался только случай. Понадобилось четыре десятка гвардейских офицеров, распропагандированных братьями Орловыми и готовых «пролить кровь за государыню», чтобы Петр Федорович оказался низложенным. Используя крылатую фразу прусского короля, Петр III «позволил свергнуть себя с престола как ребенок, которого отсылают спать».

В памяти Суворова-старшего 28–29 июня 1762 года слились в один пестрый клубок: измайловцы, семеновцы, преображенцы, иные в полной форме, при оружии, другие полуодетые, заняв середину улицы, густою беспорядочною массою движутся по Невской перспективе; эскортируемая конногвардейцами, под торжественный звон колоколов появляется Екатерина в черном запыленном платье, сидящая в дрянной двухместной коляске; безо всякого на то приказа солдаты переодеваются в «старые», темно-зеленые петровские мундиры, со злобой бросая ненавистные им каски и многоцветные узкие мундиры прусского образца; растерянное лицо генерал-полицеймейстера Петербурга и любимца Петра III Корфа, к которому в панике прибежал дядя свергнутого царя принц Георг-Лудвиг, жестокий, бессердечный и тупой. Толпа гренадер вломилась в дом Корфа и не только разграбила многое, но и самому ему надавала толчков. Лишь крепкий караул спас его и принца от расправы…

В день переворота В. И. Суворов получил от Екатерины крайне почетное назначение премьер-майором лейб-гвардии Преображенского полка. Ему было поручено обезоружить и раскассировать голштинские войска Петра III в «Раниенбоме», то есть Ораниенбауме. С отрядом гусар Суворов арестовывает и заключает в крепость солдат экс-императора. Уже на другой день после ареста Петра Федоровича, 30 июня, адмирал Талызин доносил Екатерине из Кронштадта: «В силе же полученного сего числа из Раниенбома от генерал-поручика Суворова письма, в котором включено имянное Вашего императорского величества все-высочайшее повеление о перевозе из Раниенбома на судах голштинских генералов, так же штап-, обер- и ундер-офицеров и рядовых до несколька сот человек, суда и конвойных отправлять определено». Природных голштинцев Суворов отсылал в Киль, лифляндцев и малороссов – на родину, русские же получали новые паспорта и после приведения их к присяге в ораниенбаумской церкви принимаемы были на службу с теми же чинами. Из отпущенной ему суммы – семи тысяч рублей – В. И. Суворов представил более трех тысяч экономии. Деньги эти Екатерина ему подарила.

По всему чувствуется, что новая царица особливо доверяет В. И. Суворову, поручая ему наиболее деликатные, не терпящие отлагательства и огласки задания. Арестованный и направленный под крепким конвоем в Рошпу Петр Федорович просит Екатерину прислать ему кое-что из имущества и вернуть нескольких приближенных. Та в опровержение позднейших заграничных слухов о будто бы жестоком обращении с Петром отправляет письмо фактическому коменданту бывшей «голштинской столицы»: «Господин генерал Суворов. По получении сего извольте прислать, отыскав в Ораниенбауме или между пленными, лекаря Лидерса, да арапа Нарцыса, да обер-камердинера Тимлера; да велите им брать с собою скрипицу бывшего государя, его мопсинку собаку; да на таможния конюшни кареты и лошадей отправьте их сюда скорее».

Пришедшая к власти в результате дворцового переворота Екатерина чувствовала себя неуверенно. В среде гвардейских офицеров, обделенных счастливым жребием, происходило брожение. Столь легко удавшееся свержение императора, возвышение вчера еще безвестных Орловых кружило молодые головы. Потянулась цепь мелких заговоров, вплоть до знаменитой попытки поручика Мировича возвести на престол «императора под запретом» Иоанна Антоновича. Рядом с Екатериною мы видим «праведного судью» (выражение царицы), одного из руководителей Тайной канцелярии – сенатора Суворова, охраняющего ее от заговорщиков.

Очевидно, все поручения он исполнял с радением и такой суровостью, которая даже пугала молодую императрицу. Недаром она писала: «Суворов очень мне предан и в высокой степени неподкупен: без труда понимает, когда возникает какое-либо важное дело в Тайной канцелярии; я бы желала довериться только ему, но должно держать в узде его суровость, чтобы она не перешла границ, которые я себе предписала».

Екатерина торопится совершить то, чего не успел ее уже покойный супруг, – торжественно короноваться в Москве. В отличие от Петра III, презиравшего русские традиции и обычаи, она прекрасно понимала чрезвычайную важность этого шага. Но на кого оставить Петербург? Из двадцати пяти сенаторов в Москву на коронацию должны были отправиться двадцать (в их числе и Суворов-старший). Гвардия тоже следовала в Первопрестольную, а содержание городских караулов в Петербурге возлагалось на Астраханский полк. Надо ли говорить, сколь важно для новой царицы было иметь командиром этого полка человека доверенного. Выбор пал на А. В. Суворова. В августе 1762 года генерал-поручик Панин послал его с депешами в Петербург.

Суворов спешил в столицу с чувством радостной надежды. Его не могли оставить равнодушным слова манифеста Екатерины от 7 июля, где Петр III обвинялся в разрушении всего того, «что Великий в свете Монарх и Отец своего Отечества, блаженныя и вечно незабвенный памяти Государь Император Петр Великий, Наш вселюбезный Дед, в России установил, и к чему он достиг неусыпным трудом тридцатилетнего Своего царствования…». По всему чувствовалось, что прусским порядкам в России приходит конец. Это ощущалось даже в мелочах. Еще в Кенигсберге, у Панина, Суворов прочитал в «Санкт-Петербургских ведомостях» указание полицеймейстерской канцелярии, разрешающее впускать в столичные сады «всякого звания людей обоего пола во всякой чистоте и опрятности, а в лаптях и прусском платье пропускаемы не будут…».

Его охватило волнение, когда, подъехав к Петербургу, он увидел по-августовски темную зелень городских садов, золотые спицы высоких башен и колоколен, а затем верхний этаж нового дворца Зимнего, который только что был отделан.

– Мы уже в прах заждались тебя… – встретил Суворова отец, сообщив о том, что сама царица пожелала видеть подполковника.

Накануне представления Екатерине отец и сын отправились на куртаг к ее всесильному фавориту Григорию Григорьевичу Орлову. Первые сановники империи почитали за честь побывать на вечере у недавнего армейского поручика. Когда Суворовы вошли в нарядную, бело-голубую залу, гости слушали, как величественный поэт с открытым, по-русски круглым лицом, высокий и крепкий, в старомодном, петровских времен, кафтане и чем-то неуловимым сам напоминавший Петра I, читал оду на восшествие Екатерины II:

…А вы, которым здесь Россия Дает уже от древних лет Довольства вольности златыя, Какой в других державах нет, Храня к своим соседям дружбу, Позволила по вере службу Беспреткновенно приносить!..

– Сей статский советник, ученый и стихотворец Михайло Ломоносов, – шепнул Василий Иванович сыну, но тот уже узнал, кто читает эти волнующие, отвечающие его мыслям стихи, направленные против засилья иноземцев.

На то ль склонились к вам монархи

И согласились иерархи,

Чтоб древний наш закон вредить?

И вместо, чтоб вам быть меж нами

В пределах должности своей,

Считать нас вашими рабами

В противность истины вещей.

Искусство нынешне доводом,

Чтоб было над российским родом

Умышлено от ваших глав

К попранью нашего закона,

Российского к паденью трона,

К рушению народных прав…

Ломоносов шагнул вперед, подняв над головой руку, голос его окреп и зазвенел:

Обширность наших стран измерьте,

Прочтите книги славных дел

И чувствам собственным поверьте:

Не вам подвергнуть наш предел!

Исчислите тьму сильных боев,

Исчислите у нас героев

От земледельца до царя,

В суде, в полках, в морях и в селах,

В своих и на чужих пределах,

И у святого алтаря…

Молодой великан в камзоле камер-юнкера поднялся из кресел, подошел к поэту и обнял его. Суворов с любопытством присматривался к Орлову, которого помнил еще юным гвардейцем-семеновцем.

– Отменно, Михаило Васильевич!.. Наша государыня воистину туда силы свои простирает, дабы вернуть отечество на путь, начертанный Петром Великим.

Ломоносов ответил Орлову:

– Единственно верный путь коего требует честь русского народа. Отечество наше может пользоваться собственными сынами и в военной храбрости, и в рассуждении высоких знаний…

Перед отъездом на коронацию Екатерина приняла подполковника Суворова.

В новом Зимнем дворце среди сонма вельмож Суворов увидел улыбающуюся женщину среднего роста, голубоглазую, темноволосую, с довольно острым носом. Она разговаривала с маленьким Салтыковым, надевшим ради торжественного случая нарядный фельдмаршальский мундир.

– Петр Семенович, – негромким грудным голосом говорила она с чуть заметным акцентом, – я все тебя спросить хотела, как же это удалось тебе разбить такого славного противника, каков король прусский?

– Это не я, матушка, – отвечал скромный Салтыков. – Все это сделали наши солдатики…

Григорий Орлов представил царице Суворова.

– Поздравляю полковника Астраханского полка, – сказала она и подарила ему свой портрет.

Сын своего века, дворянин, солдат, Суворов со свойственной ему простодушной экзальтированностью отнесся к этой встрече.

Придя домой, Суворов сделал на портрете надпись: «Это первое свидание проложило мне путь к славе…»

Семилетняя война показала Суворову многое. Он убедился в слабости традиционных военных теорий. Войска на марше двигались тяжело, обремененные огромными обозами, страшились оторваться от коммуникаций и искали не столько встречи с неприятелем, сколько выгодных позиций, где можно было бы без помех развернуть линейные порядки. Лишь в партизанской, «неправильной» войне Берга с Платеном молодой Суворов познал иную практику ведения боя, быстрого, маневренного. Семилетняя война явила Суворову в деле русского солдата с его беспримерной стойкостью, терпеливостью к лишениям и спокойной храбростью.

Глава четвертая

«Суздальское учреждение»

Солдат любит ученье лишь коротко и с толком… Тяжело в ученье – легко в походе; легко в ученье – тяжело в походе…

А. В. Суворов

1

Коляску, остановившуюся у полковой избы, встретил адъютант унтер-штаба подпоручик Андрей Шипулин. Приехавший капитан был в обычной пехотной форме – зеленом кафтане, по случаю теплого времени расстегнутом на груди, красном камзоле и белых штанах. Ответив на приветствие Шипулина, он спросил:

– Где можно найти его высокоблагородие господина полковника Суворова?

– Извольте, господин капитан, я вас провожу…

У подпоручика на груди серебряный офицерский знак с вызолоченным гербом суздальцев: в золотом щите белый сокол в княжеской короне. Такие же, только медные, гербы на патронных сумах мушкетеров и на высоких суконных, с зеленым верхом гренадерских шапках.

Несмотря на то что утренние учения закончились, капитан не видел вокруг праздношатающихся солдат: все были заняты делом. Иные под присмотром капрала высаживали на пустыре деревья; другие складывали каменный фундамент под здание; третьи таскали к дороге на Старую Ладогу бревна и доски.

– Здесь господин полковник приказал разбить фруктовый сад… – молвил подпоручик. – Это вот будет школа для сирот солдатских, коя временно в мазанке помещается… А там, – он указал на штабеля бревен, – закладывается полковая Петропавловская церковь.

– В Суздальском полку, я вижу, солдаты сложа руки не сидят, – удивился капитан.

– Наш командир внушает, что праздность – корень всему злу, – пояснил Шипулин, – так что в свободное от экзерциций время солдаты благоустройством гнезда своего полкового заняты. Господин полковник самолично в том участие принимает…

– А где он теперь?

– Проводит с солдатскими детьми урок… Сам составил молитвенник и короткий катехизис. Написал такоже учебник арифметики. Он у нас полковник особливый. – В тоне и словах Шипулина звучала гордость. – Солдаты его без памяти любят, офицеры тоже. Ну а кому из господ офицеров не по душе его учение, те перевелись в другие полки…

– Смею спросить, что же это за учение?

– «Полковое учреждение» – добавление к пехотному уставу 1763 года. Его имеют на руках все должностные лица, начиная от командира роты и кончая капралом. Неустанным и неизнурительным повторением экзерциций господин полковой командир готовит нас к военным действиям. Подымает по тревоге на марши, приучает к длинным переходам. Постигаем искусство осады крепостей. Как-то на походе повторял он нам беспрестанно: «Солдат и в мирное время на войне…» Встретился нам монастырь. По велению командира полк бросается по всем правилам на штурм, солдаты взбираются на стены с криком «ура», и победа оканчивается взятием монастыря. Полковник наш извинился перед напуганным настоятелем, объяснил, что он учит солдат. Но жалоба на высочайшее имя была подана…

– И что же?

– Ее императорское величество командира нашего перед другими отличает. Сказывают, только посмеялась сему происшествию и ответила: «Не троньте его, я его знаю…» Осенью произвела в Петербурге нашему полку смотр, осталась им чрезвычайно довольна, пожаловала офицеров к руке, а нижним чинам повелела выдать по рублю…

За разговором офицеры незаметно добрались до мазанки, где помещалась школа для солдатских детей, за нею другая, в которой учились солдаты-дворяне.

– Постойте! – Словоохотливый подпоручик сразу весь подобрался, стал строже, официальнее. – Никак, его высокоблагородие!

Перед мазанкой с окнами, затянутыми промасленной бумагой, Суворов громко распекал двух подпрапорщиков, энергично помогая себе жестами:

– Безграмотной дворянин отличность в полку имеет против прочих разночинцев только в том, что его за вину штрафуют ударом по спине плашмя саблей или тесаком, а не палкою!.. Ленивка! Лукавка! Ни в какой чин не производить, пока по-российски читать и писать довольно не обучатся!..

Капитан был поражен стремительностью слов и движений Суворова, который, не переставая внушать нерадивым ученикам, успел что-то коротко сказать полковому священнику, дать распоряжение рыжему дворовому и теперь уже махал рукою подпоручику и капитану. Казалось, Суворов ощущал потребность делать одновременно тысячу дел, переносясь как молния от предмета к предмету, от одной мысли к другой.

– Кто таков? – подступился он к капитану.

– Капитан Алексей Набоков. Прибыл в полк для прохождения службы.

– Постой! Постой! – Суворов склонил голову набок, разглядывая офицера. – Ты, часом, не брат ли Андрея Ивановича Набокова?

– Брат, господин полковник!

Набоков прекрасно знал о приятельстве Андрея Ивановича, служившего в Военной коллегии, с Суворовым. Но он знал уже и о другом – о нелюбви полковника к похлебству – кумовству, ко всякого рода рекомендациям родственников и знакомых – и потому не торопился отдавать письмо брата.

– А и молодец какой! Ростом, статью, лицом – истинной русский! – Суворов обежал капитана. – Обвыкай да проштудируй-ка мое «Учреждение», тогда и роту получишь. А пока, – он хлопнул в ладоши, обращаясь к рыжему дворовому, – готовь, Ефимка, нам с капитаном ужин. – Он подмигнул ему. – Ты ведь у меня и ключник, и казначей, и камердинер, и славный повар!

Читая «Полковое учреждение», молодой офицер восхищался воспитательной системой, применяемой Суворовым в Суздальском полку. Главным здесь было строевое обучение, «искусство в экзерциции» солдата, «в чем ему для побеждения неприятеля необходимая нужда. Для того надлежит ему оной обучену быть в тонкости». Суворов требовал: «и в начале господам обер-офицерам должно оную весьма знать и уметь показать, дабы, убегая праздности, подчиненных своих в надлежащее время и часы, чтобы ее не забывали, в ней свидетельствовать и без изнурения подробно изучать могли, так, чтоб оное упражнение вообще всем забавою служило».

Стремясь выработать из «новоповерстанных» умелых и неустрашимых солдат, Суворов строго указывал командиру: «В обучении экзерциции и протчего наблюдать, чтоб поступаемо было без жестокости и торопливости, с подробным растолкованием всех частей особо и показанием одного за другим». Такая метода – от простого к сложному – не позволяла даже усомниться в успешном достижении цели.

Правда, замечательное своей новаторской устремленностью «Полковое, или Суздальское, учреждение», появилось не на пустом месте. В 1764 году русские войска получили «Инструкцию полковничью пехотного полку» А. И. Бибикова, в какой-то мере возвращавшую порядки Петра I. Значительно уступая «Суздальскому учреждению», она тем не менее была, бесспорно, прогрессивной для своего времени, особенно в той части, которая посвящалась воспитанию и обучению новобранцев. И все-таки в армии продолжала процветать палочная дисциплина. Всяк торопился из новобранца сделать солдата, а торопливость вела к батожью и шпицрутенам как самому надежному средству воздействия. Недаром в народе сложено было столько песен о жестокости обхождения с рекрутами, о горькой солдатской доле, о бесчеловечности самого обучения:

Нам ученье ничево,

Только очень тяжело,

Между прочим, тяжело,

Что не знаем ничево:

Ни налево, ни направо,

Бьют солдата чем попало –

И прикладом, тесаком:

Не будь, солдат, дураком…

Суворов был сторонником строжайшей дисциплины. Воинское послушание составляло для него незыблемую основу порядка, тем более что век был суровый, армия комплектовалась из крепостных, не лучших по выбору, на войне законной считалась «добыча». По нужде он прибегал и к «палочкам». «Вся твердость воинского правления, – учил командир суздальцев, – основана на послушании, которое должно быть содержано свято. Того ради никакой подчиненной перед своим вышним на отдаваемый какой приказ да не дерзнет не токмо спорить или прекословить, но и рассуждать…»

Однако, требуя беспрекословного послушания, Суворов добивался его отнюдь не жестокостями, утверждая, что «умеренное военное наказание, смешанное с явным и кратким истолкованием погрешности, более тронет честолюбивого солдата, нежели жестокость, приводящая оного в отчаяние». Главным он считал воспитание в нижних чинах нравственного чувства.

«Всякий имел честолюбие», – скажет Суворов, вспоминая годы суздальского учения. Он старался пробудить во вчерашнем крепостном ощущение собственного достоинства, самостоятельность, инициативу, убежденность в выполнимости поставленных командиром задач. Обученный «на суворовской ноге» солдат верил в свои силы, не мог растеряться, оказавшись в неожиданных условиях боя, был отважен и храбр. Если ставшая после Семилетней войны повсеместной модой прусская система воспитания подавляла в солдате личность, превращая его в неодушевленную часть общего военного механизма, то ей противоположная – суворовская на личность опиралась, вырабатывала у каждого глубоко сознательное отношение к воинскому долгу. С помощью соревнования, поощрения ревностных, исполнительных подчиненных перед солдатами открывалась перспектива продвижения по службе, обещавшая славу и почести. Суворов постоянно обращался к чувству национальной гордости, любви к своему отечеству. Подкреплением нравственного воздействия служило воспитание религиозное.

Суворов прекрасно понимал важность нравственного воспитания, отдавая при этом определенную дань воспитанию религиозному. «Кто боится Бога – неприятеля не боится», – не раз повторял он. В 1771 году в Польше Суворов писал своему начальнику Веймарну: «Немецкий, французский мужик знает церковь, знает веру, молитвы; у русского едва знает ли то его деревенский поп; то сих мужиков в солдатском платье учили у меня некиим молитвам. Тако догадывались и познавали они, что во всех делах Бог с ними, и устремлялись к честности». Для солдат было обязательным чтение вслух и заучивание молитв, соблюдение всех религиозных обрядов, включаемых в общую систему строевой подготовки. Суворов свято чтил добрые обычаи предков и даже любил нарочно усиливать все то, что начинало казаться устарелым, патриархальную простоту прошлого. Не только непристойности, но и двусмысленности запрещалось говорить в его присутствии.

Нравственное воспитание предопределяло неукоснительное выполнение солдатом своих обязанностей, которые были подробно разобраны в «Полковом учреждении», вплоть до мельчайших и как будто бы незначительных сторон воинского быта. Но для Суворова великое начиналось с малого; даже не сочувствуя обременительным излишествам в наряде пехотинца, он требовал безусловного и скрупулезного выполнения всех уставных положений. В «Учреждении» содержатся указания, как солдат-гренадер и мушкетер должен быть одет, обут, причесан, напудрен; говорится, в частности, об убранстве головы, о буклях и косах, об усах у гренадер; тут же перечислены предметы, которые надлежит солдату иметь при себе, чтобы содержать в порядке обмундирование, снаряжение, ружье. Здесь учтено и предусмотрено все, вплоть до того, как и где выпивать солдату:

«Нижним чинам вино и протчее пить не запрещаетца, однако не на кабаке, где выключая что ссоры и драки бывают и военной человек случаетца во оные быть примешен; по крайней мере через сообщение тамо с подлыми людьми он подлым поступкам, речам и ухваткам навыкнуть может и потеряет его от них отменность. Чего ради, вышедши, из кабака и купя пива или вина, идти немедленно из него вон и выпить оное с артелью или одному в лагере ж или в квартире…» Нетрудно заметить, что и в этой рекомендации явлена все та же забота о нравственном воспитании: вино само по себе не зло – важно лишь исключить возможность дурных поступков и последствий.

…Через несколько дней после приезда Набокова в полк барабанщики ударили ночью тревогу. В пять минут палатки были уложены на возы, и полк, взяв провианту на сутки и наполнив манерки водкою, выступил в поход. Споро пройдя около сорока верст, суздальцы вышли близ деревни Вындин Остров к берегу Волхова, где стоял красивый и довольно высокий курган, увенчанный густою шапкою столетних сосен. После обеда и короткого отдыха Суворов приказал мушкетерам и гренадерам строиться поротно, а обер-офицеров собрал на кургане.

– Граф де Сакс говаривал: «Для обыкновенных умов война есть ремесло, для превосходных – наука». В чем ее первейшая экзерциция состоит? – Суворов подбежал к крутому склону и громко, внятно, так что слышал весь полк, отчеканил: – В захождении и захождении! Дабы солдат ко всякому движению и постановлению против неприятеля искусен был. – Он сделал паузу и, помогая себе резкими жестами, энергично закончил: – Победа зависит от ног, а руки – только орудие победы!

Солдаты под командованием своих унтер-офицеров производили лишь самые простые перестроения: излишних строевых хитросплетений Суворов не уважал, понимая их никчемность в деле, и презрительно именовал «чудесами». Невысоко ценил он и ружейные приемы, почитавшиеся в тогдашней армии за самую существенную часть строевого образования. Во многих полках ружья, чтобы они стояли отвесно, когда солдаты держат их на плече, имели прямые ложи, что было совсем неудобно для стрельбы; приклады были выдолблены, и положено было в оные несколько стекол и звучащих черепков, дабы при исполнении приемов каждый удар производил звук. Из-за пустого по смыслу и вредного в боевом отношении франтовства в жертву наружной красоте фузеи и эффектному исполнению приемов приносились военные качества оружия.

Проверив, как колонны разворачивались в шеренги, смыкали и размыкали ряды, Суворов отдал команду начать любимейшее свое упражнение – сквозную атаку.

– Покажите-ка, господа обер-офицеры, как ваши солдаты русским штычком владеют!..

Не получивший еще роты Набоков вместе с адъютантом унтер-штаба Шипулиным остался на кургане. Он наблюдал невиданную экзерцицию – штыковую атаку, почти позабытую после Семилетней войны и не упомянутую в последнем пехотном уставе 1763 года.

Глядя сверху на ровное и широкое поле, Набоков заметил:

– Место-то для упражнений больно удобное, и вид отсель отменный.

– Любимейшее место нашего полкового командира, – отозвался Шипулин. – Мы курган сей промеж себя прозвали Суворовскою сопкою…

Зеленые шеренги суздальцев, ощетинившиеся штыками, стремительно сближались. Казалось, Набоков присутствует при настоящей рукопашной, где обе стороны, с офицерами на правом фланге, неудержимо шли на прорыв. Лишь в самый последний момент солдаты подняли штыки и, сделав пол-оборота, протиснулись в интервалы, образовавшиеся в шеренге «противника». Несколько мушкетеров заколебались, промедлили и тут же получили штыковые царапины. Суворов скатился с кургана.

– Второй роте назавтра упражнение повторить паки и паки!.. Пятая – орлы! – Он стремительно обнял худенького подпоручика. – Твои солдаты, Железнов, богатыри! Ты не Железнов, братец, а Железный! Право, Железный!..

Набоков встречал в Петербурге отца подпоручика – Ивана Петровича Железнова, влиятельного управляющего канцелярией Екатерины, и ожидал увидеть в его сыне скорее неженку и белоручку. Однако сквозная атака показала капитану, что Железнов – деятельный и отважный пехотный офицер.

Суворов, слегка припадая на одну ногу, бежал вдоль строя:

– Молодцы, суздальцы! С вами я готов побеждать!..

Готовя своих солдат к будущим боям, он приучал их не дожидаться опасности, а смело идти ей навстречу. Этой цели служили наступательные операции с преимущественной атакой холодным оружием. На Суворова произвели огромное впечатление действия русской пехоты в Семилетнюю войну, особенно рукопашная в битве при Кунерсдорфе.

Штыковой удар требовал особенного, исключительного напряжения воли. Из западноевропейских армий к атакам холодным оружием наиболее способной была французская; немцы заменили рукопашную огнем, стремясь сделать его более частым. Почти повсеместное поклонение Фридриху II и его системе привело к тому, что штыком стали пренебрегать. Прусский наемник, не имевший отечества, понятно, не годился для штыкового удара. Ничтожность тогдашнего ружейного огня, поражавшего лишь на шестьдесят – восемьдесят шагов, Суворов оценил вполне в ту же Семилетнюю войну, признав негодным для пересадки на русскую почву прусский образец. Его философские взгляды на военное дело исходили из глубокого понимания особенностей русского солдата.

«При недостаточности обучения вообще, – замечал А. Петрушевский, – и при слабости огнестрельного действия в особенности русская армия всегда чувствовала склонность к штыку; но эта склонность оставалась инстинктивной и неразвитой. Суворов взялся за дело рукою мастера. Драгоценная особенность русской армии, замеченная им в Семилетнюю войну, стойкость – была элементом, обещавшим Суворову богатую жатву. Предстояло дорогой, но сырой материал – пассивную стойкость обработать, усовершенствовать и развить до степени активной настойчивости и упорства…»

Вопреки всей Европе безвестный полковник придал штыку значение первостепенное и сделал его главным военно-воспитательным средством. То, что практиковалось в 1763–1768 годах в Суздальском полку, Суворов применил затем ко всей русской армии.

Из скромного «Полкового учреждения» впоследствии выросла знаменитая «Наука побеждать».

2

Назначенный в 1762 году командиром Астраханского пехотного полка, Суворов пробыл в нем всего семь месяцев и 6 апреля 1763 года по именному высочайшему указу был переведен в Суздальский.

Полк этот являлся одним из старейших и знаменитейших в русской армии. Он был образован подполковником Ренцелем из солдат, пробившихся из окружения в битве со шведами при Фрауштадте 2 февраля 1706 года. Под своим алым знаменем Ренцелев полк совершил знатные подвиги на поле брани в петровскую пору: при Полтаве он преследовал отступавших шведов, а у Переволочны в составе отряда Меншикова пленил остатки разбитой армии Карла XII; участвовал в осаде Риги в 1710 году и взятии Динамюнда (Усть-Двинска), а затем – в неудачном Прутском походе. В армии Миниха суздальцы успешно воевали в Крыму в 1735–1736 годах, штурмовали и обороняли Очаков в 1737–1739 годах, под командованием Ласси сражались в течение всей победоносной войны 1740–1743 годов со шведами. В Семилетней кампании Суздальский полк прошел буквально через все баталии. Не будет преувеличением сказать, что его история была и историей русской армии.

Суворов в короткий срок превратил Суздальский полк в образцовую воинскую часть, в новаторскую школу воспитания солдата. Свою отличную боевую выучку суздальцы продемонстрировали на маневрах, проведенных по указанию Екатерины летом 1765 года. Это был первый случай в истории русской армии, когда в период компонентов, то есть лагерного сбора, проверялась боевая подготовка войск.

Семилетняя война выявила как замечательные боевые качества русского солдата, так и серьезные недостатки в организации и управлении вооруженных сил, прежде всего их слабую маневренность, малоподвижность. С первых же дней своего царствования Екатерина обратила внимание на захиревших детей Петра I – армию и флот, постепенно возродившийся после долгого небытия. Она ходила с флотом в Кронштадт и за Красную Горку, присутствовала на морских маневрах и при бомбардировании специально построенного городка на острове Гаривалла. Энергично укреплялась и модернизировалась армия. Важнейшим нововведением было учреждение специального егерского корпуса – сперва небольших команд легкой стрелковой пехоты, действовавшей как в сомкнутом, так и в рассыпном строю. Одновременно выявилась необходимость в формировании легких конных полков из коренного русского и украинского населения, а не только из окраинных национальных меньшинств – сербов, молдаван, венгров, грузин, как это делалось прежде.

На сборах 1765 года перед войсками были поставлены весьма конкретные задачи: «не солдатство токмо ружейной экзерциции обучать, но пользу установленных ее императорским величеством новых учреждений видеть; генералам подать случай показать новые опыты доказанного уже ими искусства; ревнительным офицерам являть частию свою способность быть таковыми ж и частию обучаться тому, чего не ведают, и наконец всем вообще, воспоминая свои прежние подвиги, доказать, елико можно во время глубокой тишины и покоя, коль охотно и усердно все и каждый понесли бы жизнь свою за честь и славу великия своея самодержицы и в оборону своего Отечества».