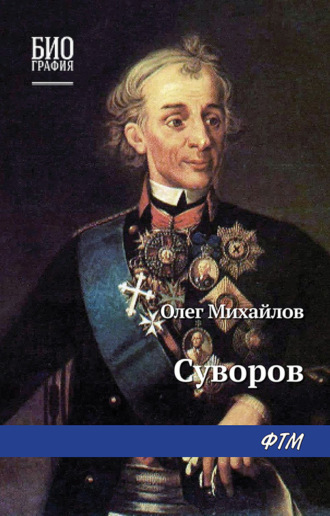

О. Н. Михайлов

Суворов

Открывается непосредственно боевая и причем совсем особая страница в биографии Суворова, которую можно бы назвать партизанской. Все еще числясь в дивизии Фермора, он участвует в операциях летучего корпуса Берга.

С отрядами казаков и гусар Суворов наскакивал на регулярные соединения Фридриха и, нанеся удар, снова отступал. Эпизоды его боевой деятельности, хотя и отрывочные, показывают, сколь многого может добиться инициативный и относительно независимый командир с отрядом легких, подвижных войск.

Когда соединенные русско-австрийские силы оттеснили Фридриха в его укрепленный лагерь Бунцельвиц, находящийся у самых стен крепости Швейдниц, крайняя нерешительность Бутурлина и Лаудона мешала им дать решающее сражение; их страшила мощь оборонительных сооружений Бунцельвица. Во время осады лагеря происходили лишь стычки передовых частей, где опять-таки отличился подполковник Суворов.

В один из дней второй половины августа он с малою командой казаков приблизился к лагерю Фридриха и атаковал в близлежащей деревне прусскую заставу. За нею, на холме, оказался сильный пикет неприятельских гусар. Хотя враг превосходил его числом едва не вдвое, Суворов кинулся с казаками на холм, атака была отбита, атаковал снова – и опять безуспешно, налетел в третий раз, сбил гусар и удерживал высоту несколько часов до прихода присланных Бергом двух казачьих полков. С ними Суворов повел наступление на два полка прусских гусар у подошвы холма и, несмотря на подоспевшее к ним подкрепление – еще два полка драгунских, – оттеснил неприятеля в его лагерь.

Захваченная высота господствовала над местностью и позволяла следить за противником. «Отсюда, – рассказывает Суворов, – весь лагерь был вскрыт, и тут учреждена легкого корпуса главная квартира, соединением форпостов, вправо – к российской, влево – к австрийской армиям. Происходили потом здесь непрестанные шармицели…» Во время одной из таких перестрелок на полном карьере он преследовал разбитые драгунские полки пруссаков почти до самого королевского шатра.

Успехи легкого кавалерийского корпуса еще сильнее оттеняли бездеятельность всей армии. Дурной пример подавал главный командир, в продолжение всего похода не могший отвыкнуть от частого и беспрестанного почти «куликования». Целые ночи просиживал престарелый фельдмаршал Бутурлин в кружке гренадеров, заставляя их с собою пьянствовать и орать песни, и полюбившихся жаловал прямо в обер-офицеры, а проспавшись, упрашивал их сложить с себя чины и сделаться опять тем же, чем они были.

Военные же действия пущены были на самотек. Бутурлин надеялся на то, что недостаток продовольствия понудит Фридриха вывести из лагеря свои войска. Как обычно, из прусской армии часто бежали дезертиры. Один из них, сержант, на допросе у Берга показал, что хлеба и фуража пруссакам хватит еще на три месяца. Хорошо изучив нерешительный характер командующего, Суворов советовал Бергу не отсылать перебежчика в главную квартиру, но тот не обратил на это внимания. Показания дезертира, конечно, не могли быть решающими, но они еще более укрепили Бутурлина в мысли о бесплодности осады Бунцельвица. На военном совете 29 августа союзники пришли к выводу вовсе отказаться от наступления на лагерь. В тот же день Бутурлин начал марш на север, а Лаудон, подкрепленный корпусом Чернышева, повернул на юго-запад.

Теперь с русской стороны Фридриху реально угрожали лишь войска Румянцева в Померании, осадившие Кольберг. Выступив против Лаудона, король отрядил десятитысячный легкий корпус генерала Д. Б. Платена, приказав ему уничтожать русские коммуникации в Польше, а затем тревожить тылы Румянцева в Померании. Платен проник в Польшу, где у Костян и Гостына, на пути от Познани к Бреславлю, громил русские магазины и транспорты, прорвался в Познань и с частью своих войск направился через Ландсберг в Померанию. Легкая конница русских устремилась за ним.

Перед рейдом Берг обратился к Бутурлину с просьбой оставить у себя Суворова. В приказе по заграничной армии значилось: «Так как генерал-майор Берг выхваляет особливую способность подполковника Казанского полка Суворова, то явиться ему в команду означенного корпуса». В сентябре, находясь в авангарде у Берга, Суворов неоднократно нападал на Платена, впервые столкнувшись с ним при местечке Станишеве в Польше.

Суворов был первым в строевых экзерцициях, когда носил солдатский мундир; теперь, став кавалерийским офицером, он постарался заслужить репутацию отчаянного наездника-партизана. При Костянах отряд Берга глубокой ночью пробрался через лес и с тыла обрушился на лагерь Платена. Потерпевшие значительный урон пруссаки принуждены были сняться с места. Суворов «при всем происшествии» находился впереди атакующих. Платен направился к Кольбергу левым берегом Варты. Стремясь преградить ему дорогу в Померанию, Суворов со слабым – «во сто конях» – казачьим полком переплыл приток Варты Нец и, пройдя за ночь более сорока верст, оказался у городка Ландсберга на правом берегу Варты. Казаки, ведомые подполковником, кинулись в ров, выломали городские ворота и взяли в плен две прусские команды с офицерами, а затем подожгли большой мост через Варту.

Мы помним, что Фридрих послал Платена уничтожать коммуникации русских. Суворов действовал в тылу у самого Платена. Нерасторопность Берга, не успевшего привести к Ландсбергу основные силы, позволила пруссакам продолжать движение к Кольбергу. Суворов во главе трех гусарских и семи казачьих полков тревожил пруссаков с фланга. 15 сентября у самой границы Померании, при выходе из Фридбергского леса, он под огнем всей прусской артиллерии ударил на боковые отряды Платена, положив более сотни неприятельских драгун и взяв много пленных, и гнался за прусской конницей, как сказано в Журнале военных действий, «даже до неприятельского фронта».

Дальнейшие боевые эпизоды, в которых отличился Суворов, неотделимы от событий, завершившихся падением Кольберга. Весь август Румянцев стягивал петлю вокруг этой мощной крепости. Он оттеснил пруссаков к их главному лагерю, занял окружающие высоты и начал постепенно приближать к крепости траншеи, подвергая гарнизон жестокой бомбардировке с суши и с моря. Обстановка вынудила Румянцева, полководца-новатора, отказаться от шаблонов линейной тактики: он обучал войска действию в колоннах и создал легкие батальоны стрелков, предшественников егерей.

Наступила осень, а с ней распутица, затруднявшая подвоз боеприпасов и продовольствия. Прорвавшийся-таки в Померанию Платен соединился с войсками принца Вюртембергского. В этих условиях, как считали собравшиеся на военный совет генералы, взять крепость не представлялось возможным. Однако Румянцев упрямо продолжал осаду. Желая ободрить энергичного полководца, Конференция обратилась к нему с рескриптом, где говорилось: «…Службу вашу не с тем отправляете, чтоб только простой долг исполнить, но паче о том ревнуете, чтоб имя ваше и заслуги сделать незабвенными…»

Появление в Померании легкой конницы Берга дало возможность держать под контролем важнейшую коммуникацию пруссаков Штеттин – Кольберг. Здесь в непрестанных стычках с неприятелем, в нападениях на подкрепления и обозы, в схватках с Платеном в полной мере проявился военный талант Суворова, внезапно налетавшего на пруссаков и смертельно жалившего их. 5 октября 1761 года Суворов участвовал «при разбитии прусского деташамента под командою майора Подчарли при деревне Вестентине, где на оной делал легкими войсками разные нападения…» Удар по гарнизону Вейсентина (Вестентина. – О. М.) был нанесен с такой стремительностью, что сам майор Подчарли был пленен, а шедший ему на подмогу отряд подполковника де Корбиера, впоследствии фельдмаршала, повернул восвояси. Вдогонку ему кинулся Суворов, настиг арьергард и с эскадроном желтых – сербских – гусар гнал его около мили и захватил пленных.

Желая удержать в своих руках важный узел коммуникаций между Кольбергом и Штеттином – крепость и город Трептов, пруссаки уничтожили мосты через Регу, оставив на другом берегу реки непрестанно маневрирующий корпус Платена. С Бергом соединились кирасирские полки генерал-поручика Волконского; одновременно наперерез пруссакам, идущим от Кольберга к Штеттину, двинулась дивизия Фермора. В округе Регенвальд произошло столкновение передовых отрядов Берга и Волконского с неприятельским авангардом.

Суворов отправился накануне к Фермору с просьбой о подкреплении, и старый начальник обещал помочь. Возвращаясь, Суворов был застигнут в лесу близ Аренсвальда сильною грозой. Проводник бежал; Суворов заблудился, проплутал всю ночь и рано утром едва не наткнулся на аванпосты Платена. Суворов, однако, не растерялся, высмотрел расположение пруссаков и счел их силы. Найдя свой отряд, он тут же изготовил его к атаке, не дожидаясь подкреплений от Фермора.

Авангард Платена под командованием Корбиера начал наступление по безлесной равнине, превратившейся после ночного ливня в подобие болота. Русские передовые гусарские эскадроны смешались. «При моем нахождении, – вспоминает Суворов, – четыре эскадрона конных гренадер атаковали пехоту на палашах…» Пруссаки открыли по гренадерам картечный огонь, построили пехотные батальоны в каре, однако пехота не выдержала атаки и сложила оружие. Корбиер ввел в бой кавалерию. Суворов, собрав гусар, опрокинул ее, а затем под носом у самого Платена захватил вражеских фуражиров.

Сообщая Елизавете о действиях легкого корпуса, Румянцев доносил 11 октября, что Берг «паки знатной авантаж над деташементом неприятельским получил и без потери с своей стороны ни одного человека, до тысячи рядовых, и с предводителем подполковником Корбиером в плен взял…»

Преследуемый Бергом Платен отступил к крепости Гольнау; следом за ним подошла дивизия Фермора.

Проведя рекогносцировку, Фермор, однако, нашел, что не может атаковать укрепившегося противника, и ограничился двухчасовой бомбардировкой Гольнау из единорогов и гаубиц. Платен перенес свой главный лагерь в лес, оставив в городе гарнизон и разместив у моста на выходе из Гольнау несколько батальонов с артиллерией и конницей. Тогда Суворов во главе гренадерского батальона атаковал ворота и, сломив упорное сопротивление, ворвался в Гольнау. Русские штыками прогнали прусский отряд через город за противные ворота и далее, через мост до вражеского лагеря. Под Суворовым ранило лошадь, сам он был контужен.

Решительные действия корпуса Берга облегчили русским войскам ведение общих операций на вертикали Кольберг – Штеттин. 14 октября капитулировал сильный гарнизон города Трептова, что было крупным успехом всей кампании 1761 года. Суворов продолжал свои боевые операции и 17 ноября заступил на место заболевшего полковника де Медома, командира драгунского Тверского полка.

В новой должности он отличился в схватке с пруссаками у деревни Кельц 20 ноября. Преследуя неприятельскую колонну, Суворов обнаружил в деревне вражеский гарнизон – три батальона пехоты и шесть эскадронов кавалерии с артиллерией. Под прикрытием пушечной пальбы противник пытался оторваться от русских, но венгерцы полковника Зорича с левого, а драгуны Суворова с правого фланга врубились в прусскую пехоту, после чего опрокинули кавалерию. Под Суворовым одна лошадь была убита, а другая ранена. Тверцы захватили много пленных и шестифунтовую пушку.

В перерывах между боями Суворов на короткое время отлучался в Кенигсберг, столицу новой российской провинции. В 1759–1760 годах генерал-губернатором Восточной Пруссии был барон Корф.

4

Балы-машкерады у Николая Андреевича Корфа продолжались до четырех пополуночи.

Сам хозяин, дородный, холеный, невзирая на костюмированный вечер, в голубой своей «кавалерии» и при звездах, оттанцевал с давно его пленившей прусской графинею Кайзерлинг и теперь ушел за ломберные столы. Там звучала отменная немецкая речь: генерал-губернатор, равно как и его советники Бауман, Вестфален, Калманн и Клингшет, по-русски говорил нетвердо, предпочитая родной язык.

Казалось, весь огромный Кенигсбергский замок, дворец прежних владетелей прусских, сотрясся от топота танцоров, загудел от множества голосов, зазвенел от скрипиц, флейтуз и фаготов. Выстроивши две пестрые линии, гости – в масках и причудливых костюмах – начали фигуры контртанца, или режуисанса, запрыгали, завертелись. Глаза ломило от пестроты костюмов, изображавших не только разные народы, но даже вещи, как-то: шкафы, дома, пирамиды…

Кавалеров собралось премного, но дам и девушек оказалось еще больше. Оставивши обычную чопорную свою рассудительность, они сами приглашали русских офицеров. Не нашедшие партнера образовали род стены позади танцующих. Через эту толпу пробирались, отвешивая шуточки о девушках и дамах, три молодца гвардейского росту. Двое были в одинаковых арапских или невольничьих платьях из черного бархата, опоясанных розовыми тафтяными поясами, и в чалмах, богато изукрашенных бусами. Для полного впечатления они сковали себя длинной цепью из жести. Третий, в пышной тоге, изображал римского сенатора.

– Не правда ли, этот костюм раба, – с натянутым смехом проговорил по-немецки один из невольников, – вполне подходит моему положению военнопленного?..

– Полноте, ваше сиятельство! – запинаясь, на чудовищном немецком языке отвечал римский сенатор. – Вы должны быть благодарны судьбе за то, что веселитесь сейчас в славном русском городе Кенигсберге, а не гоняетесь за своенравною фортуною по всей Европе с вашим воинственным королем.

– Гляди, Гриша, никак, граф Петр Иванович Панин с молодежью прыгает! – схватил за локоть римского сенатора другой невольник.

– И как понаторел, наблошнился! – подхватил сенатор.

Одному из героев Цорндорфа, генерал-майору Панину, не исполнилось еще и тридцати восьми лет, однако молодым офицерам он казался уже глубоким стариком.

– Господин Шверин, – снова по-немецки обратился римский сенатор к первому невольнику, – может, подойдем поближе к оркестру – оттуда виднее вся зала…

Королевский флигель-адъютант граф Шверин, плененный в Цорндорфской битве, был привезен с двумя приставами в Кенигсберг, где содержался, впрочем, вольно, имея полную свободу. Пристава при нем были армейские поручики Григорий Орлов и его двоюродный брат Зиновьев. Пробираясь мимо танцующих, Орлов задел могучим плечом тоненького гишпанца в полумаске и, обернувшись для извинения, вдруг схватил его своими ручищами за плечо:

– Ах, Болотенка, мой друг! Здравствуй, голубчик!

Переводчик при генерал-губернаторской канцелярии, книгочей и охотник до наук, подпоручик Андрей Болотов тотчас оставил хорошенькую немку, обиженно отвернувшую фаянсовое свое личико, и порывисто обнял Орлова. Невольно залюбовавшись им, его лицом, грубая красота которого еще резче оттенялась одеянием римского вельможи, Болотов пылко воскликнул:

– Никакое платье, Григорий, так к тебе не пристало, как сие! Только и быть тебе, братец, большим боярином и господином!..

Как красотою своей, щегольством, так и тем более ласковым обхождением Григорий Орлов приобрел всеобщую к себе симпатию русских офицеров в Кенигсберге. Впрочем, то же чувство у современников вызывали все четверо его братьев – Иван, Алексей, Федор и Владимир, богатыри, как на подбор, радовавшие приятной внешностью, веселонравием, мягкосердечностью и необыкновенною силою. Дед Орловых, как говорили, стрелец, прозванный за храбрость «орлом», был осужден Петром I на казнь и, дождавшись своей очереди у палача, спокойно вышиб ногой оставшуюся на плахе голову ранее казненного. Поведение сие так поразило царя, наблюдавшего за казнью, что он даровал ему жизнь. Сам Григорий начал службу пятнадцати лет рядовым гвардейцем-семеновцем и в 1757 году был переведен офицером в армию. Трижды раненный в сражении под Цорндорфом, он через несколько дней уже руководил на кенигсбергском балу, так как был превеликий охотник до танцев.

Выслушав с видимым удовольствием похвалу своей внешности, Орлов покачал головой:

– Ах, Болотенок… Колесо фортуны гладкое – попробуй-ка ухватись… Да что же, господа, мы и его от дела оторвали, и сами без толку стоим. Пора и нам попрыгать…

Уже выменян был Фридрихом граф Шверин, уже отбыл в Петербург весельчак Орлов, уже самый Берлин склонился пред русской силой – ничего не менялось в Кенигсберге. Влюбленный в Кайзерлинг Корф не упускал случая ее потешить. Он выписал из Берлина целую ораву комедиантов, дававших регулярные представления, на которые Болотов тотчас раздобыл фрейбилет. Со всех сторон в Кенигсберг съезжались наилучшие артисты, устраивались новые музыкалии, танцы, представления. Едва ли самые прусские короли жили так весело, как наместник Елизаветы Петровны в новой российской провинции.

В конце 1760 года город облетела неожиданная новость. Корф отзывался на должность петербургского генерал-полицеймейстера, а на его место императрица назначила главного полевого интенданта заграничной русской армии генерал-поручика Василия Ивановича Суворова. Строптивый и вздорный характер Корфа не был по душе, но опасались, не будет ли взамен ему чего худшего?

Новый губернатор начал правление не пышным балом, а торжественным празднованием в Кенигсберге дня водосвятия. Посреди города, на реке Прегель сделана была богато украшенная иордань. По берегам реки и острова выстроились все имевшиеся войска – побатальонно, в парадном убранстве и с распущенными знаменами. Подле проруби поставлено было несколько пушек.

Несметное число горожан, привлеченных красочным зрелищем, высыпало на улицы. Не только берега реки и рукава ее, но все окна и даже самые кровли ближних домов унизаны были любопытными.

Пышная процессия отправилась от бывшей штендамской кирки, превращенной после снятия петуха с высокого шпица и утверждения на оный креста в православную церковь. Впереди шел архимандрит в богатых ризах и драгоценной шапке. От самой церкви, несмотря на дальность пути, процессию сопровождал губернатор – неказистый, маленький и голубоглазый генерал в простом мундире с одним орденом Александра Невского. При погружении креста в воду производилась пальба как из поставленных на берегу пушек, так и с Фридрихсбургской крепости, а потом и троекратный беглый огонь из мелкого ружья всеми войсками. Празднество завершилось обедом, на котором губернатор удивил Болотова и остальных чиновников простотою, нелюбовью к пышности, скромностью обхождения. Многое переменилось с появлением нового губернатора. Раньше чиновники прихаживали в канцелярию в девятом часу утра. Василий Иванович отличался таковым трудолюбием, что бывал одет и доступен уже с двух часов пополуночи, а посему хотел, чтобы и канцелярские стали поприлежнее. Ничего не оставалось, как приходить в канцелярию с четырех поутру, хоть сперва и шел о том превеликий ропот.

Прежде в обед чиновники прямо из канцелярии гурьбою отправлялись в покои Корфа, за готовый и сытный стол. Суворов доходами барона не обладал и обедов подчиненным не заводил, тем паче что и сам стол имел очень умеренный. Каждый должен был теперь помышлять о собственном пропитании.

Над головою Болотова собрались меж тем тучи: в Кенигсберге получен был приказ фельдмаршала Бутурлина – всем без исключения офицерам воротиться по своим полкам. А так как Болотов был взят Корфом из Архангелогородского полка, то и надлежало ему туда отправиться. Удержал его в Кенигсберге случай.

Случилось Василию Ивановичу Суворову ненароком повредить крест Александра Невского, так что необходимо было сделать оный заново. Но так как в середине креста находился написанный на финифти миниатюрный образок и во всем Кенигсберге не могли отыскать мастера, оставалось послать образок в Берлин и написать там. Для этого потребен был рисунок, точный против прежнего. Призванный живописец запросил за работу не менее пяти рублей, что возмутило скуповатого генерала. Придя в канцелярию, Суворов показывал образок и бранил живописца, и тогда один из чиновников со смехом сказал ему:

– И, ваше превосходительство! Есть за что платить пять рублей. Да извольте приказать Болотову, он вам в единый миг это срисует…

Едва завидя Болотова, генерал повел его в маленький кабинет к окошку, показывая свой орденский крест:

– Мне сказывали, ты умеешь рисовать. Не можешь ли этот образок в точном виде на пергамент перевесть?

– Кажется, диковинка невеликая, – сказал Болотов, поглядев образок, – может, и срисую.

Работа подлинно составляла самую безделку, так что Болотову удалось ее в то же утро кончить. Войдя в судейскую, он изумил генерала.

– Что ты, мой друг? Неужели рисунок готов?

– Готов, ваше превосходительство.

– Посмотрим-ка, посмотрим, – подхватил Суворов, развертывая бумагу с рисунком. – А! Как хорошо! – воскликнул он. – Ей-ей, хорошо! Никак я того не ожидал! Посмотрите-ка, государи мои, истинно нельзя бы сделать лучше и аккуратнее!..

Болотов хотел откланяться, но Суворов остановил его:

– Постой и не уходи, мой друг. Пойдем-ка со мной, поговорим…

В губернаторских покоях был накрыт маленький столик, ибо Суворов обедывал почти всегда один. Генерал велел поставить еще прибор и сказал, пока носили кушанья:

– Право, мой друг, уж не отложить ли тебе отъезд до просухи? Путь начал уже портиться совершенно, и мы сегодня получили известие, что реки Висла и Ноготь так разлились, что сделалось превеликое наводнение и многие селения затоплены. Подумай-ка, это, право, не малина и не опадет, а приехать к армии всегда успеешь… Может быть, переменятся обстоятельства, и мы удержим тебя и долее. А пока ходи-ка ты по-прежнему в канцелярию и помогай нам своими переводами, а кстати, можешь продолжать и свои науки. Мне сказывали, что ты учишься философии, это истинно похвально и препохвально. Сядем-ка отобедаем, а потом поговорим с тобою о науках да познакомимся короче.

Когда Суворов узнал, что Болотов научился всему самодеятельно, по единственной своей охоте, то довольно расхваливал его. Что же до новой философии, то губернатор слушал об этом с особливым вниманием, попросил перечислить наиглавнейшие ее начала и советовал никак не покидать ученья в университете.

Поговорив с ним более двух часов, Болотов убедился, что Суворов сведущ во многом и отменно любит науки.

Во всех делах новый губернатор был гораздо степеннее и разумнее Корфа и несравненно более знающ. Он входил во всякое дело с основанием и не давал никому водить себя за нос. Усердие его к службе было так велико, что он не только наблюдал и исправлял все, что требовал долг его, но денно и нощно помышлял, как бы доход, получаемый тогда с Восточной Пруссии и простиравшийся только до двух миллионов талеров, сделать больше и знаменитее. Он вникал в самое существо, во все подробности тамошнего правления и высматривал все делаемые упущения местными чиноначальниками.

Полюбив Болотова, он удостаивал доверенности только его одного, так как все канцелярские советники были немцы. Нередко запирался он с ним в своем кабинете и, посадив Болотова за маленький столик, по нескольку часов диктовал ему разные прожекты или давал делать переводы и выписки из важных бумаг. Своими стараниями губернатор не только сократил многочисленные траты, но почти целым миллионом увеличил доходы сей провинции.

С наступлением весны к Суворову из России приехали его дочери – Анна и Мария, обе уже совершенные невесты, скромницы, правда, не блиставшие красотою. С этого времени генерал-поручик начал устраивать балы. Однако мало чем напоминали они пышные увеселения Корфа. Гостями у Суворова были преимущественно офицеры и чиновники на русской службе со своими семьями. Вечера проходили скромно. На одном из таких балов, в конце 1761 года, Болотов увидел прибывшего из действующей армии единственного сына губернатора.

Хотя Александр Васильевич Суворов состоял в скромном звании подполковника, о нем и в Кенигсберге уже носилась молва. Болотов слышал, что это не только дерзкий офицер, но и человек странного, особливого характера и по многим отношениям сущий чудак. Сходство с отцом сразу бросилось в глаза, едва Болотов увидел худого и маленького голубоглазого офицера в кавалерийском мундире. Ему не терпелось послушать рассказы Суворова-младшего, но на положении первого на балу танцора и даже щеголя Болотову пришлось полвечера отдать Марии Суворовой. От сестры ее Анны почти не отходил сорокапятилетний генерал-провиантмейстер-лейтенант в Кенигсберге Иван Романович Горчаков, ближайший деревенский сосед Болотова. Впоследствии Анна была выдана за князя Горчакова замуж.

Суворов-младший в танцах участия не принимал, за карты не садился и, по-видимому, тяготясь обстановкой, рассказывал о чем-то в кружке молодых офицеров, с жадностью слушавших его. Протанцевав с Марией, Болотов поспешил к ее брату. Туда уже подошел и сам губернатор, по лицу которого было заметно, что он горд сыном. Подполковник Суворов выглядел старше своих тридцати двух лет – из-за крайней худобы, обветренной и загрубелой кожи, преждевременных морщин и жидких волос, убранных наверху в аккуратную плетенку с букольками и косицей. Говорил он быстро и горячо, все больше короткими, отрывистыми фразами:

– Осенью, в мокрое время, выступили мы около Регенвальде в поход. Регулярная конница просила Берга идти окружною, гладкою дорогой. Он оставил при себе эскадрона три гусар да два полка казаков. Выходя из лесу, вдруг увидели мы в нескольких шагах весь прусский корпус. Фланкировали его влево. Разгадали, что впереди в версте незанятая болотная переправа мелка. Мы стремились на нее. Погнались за нами первее прусские драгуны на палашах. За ними – гусары. Достигши переправы, приятель и неприятель, смешавшись, погрузли в ней почти по луку. Нашим надлежало прежде на сухо выйти. За ними – вмиг несколько прусских эскадронов. Генерал приказал их сломить…

Суворов заблестевшими голубыми глазами оглядел слушателей, задержал взгляд на Болотове и взмахнул маленьким кулаком.

– Ближний эскадрон был слабый, желтый. Я его пустил. Он опроверг пруссаков опять в болото. Через оное нашли они влеве от нас суше переправу. Первой перешел ее полк их драгунской… Неможно было время тратить: я велел ударить стремглав одному нашему сербскому эскадрону. Капитан оного Жандр бросился на саблях. Пруссаки дали залп из карабинов. Ни один человек наш не упал. Но пять вражеских эскадронов в мгновенье были опровергнуты, рублены, потоптаны и перебежали через переправу назад. Они были подкреплены батальонами десятью пехоты. Вся сия пехота – прекраснее зрелище! – с противной черты, на полвыстрела давала по нас ружейные залпы. Мы почти ничего не потеряли, от них же, сверх убитых, получили знатное число пленников!

Молодежь возгласами восхищения встретила рассказ боевого подполковника. Василий Иванович со значительностью сказал:

– Его сиятельство фельдмаршал Бутурлин в донесении всемилостивейшей государыне нашей написать изволил о моем сыне, что подполковник сей себя перед прочими гораздо отличил… Ах, Александр, толь родительскому сердцу приятно знать, что ты у всех командиров особливую приобрел любовь и похвалу…

Зимней кампанией 1761 года война с Пруссией для России завершилась. 16 декабря пал Кольберг, а 25 декабря скончалась Елизавета Петровна. Пруссия Фридриха II, оказавшаяся на краю полного военного краха, была спасена. Унаследовавший российский престол Петр III писал прусскому королю: «Я вижу в вас одного из величайших героев мира». По позорному договору, подписанному 24 апреля 1762 года, Фридриху возвращались все земли, занятые русскими войсками.

Как замечал историк С. М. Соловьев, «сделанное Петром III глубоко оскорбляло русских людей, потому что шло наперекор всеобщему убеждению, отзывалось насмешкою над кровью, пролитою в борьбе, над тяжелыми пожертвованиями народа для дела народного, правого и необходимого; мир, заключенный с Пруссией, никому не представлялся миром честным; но, что всего было оскорбительнее, видели ясно, что русские интересы приносятся в жертву интересам чуждым и враждебным; всего оскорбительнее было то, что Россия подпадала под чужое влияние, чужое иго, чего не было и в печальное время за двадцать лет тому назад, ибо и тогда люди, стоявшие наверху, люди нерусского происхождения – Остерман, Миних, Бирон – были русские подданные и не позволяли послам чужих государей распоряжаться, как теперь распоряжался прусский камергер Гольц. Прожили двадцать лет в утешительном сознании народной силы, в сознании самостоятельности и величия России, имевшей могущественное, решительное влияние на европейские дела, а теперь до какого позора дожили! Иностранный посланник заправляет русскою политикою, чего не бывало со времен татарских баскаков, но и тогда было легче, ибо рабство невольное не так позорно, как добровольное».

В Кенигсберг известие о кончине Елизаветы Петровны пришло в ночь на 2 января 1762 года и привело всех русских в смущение. Все тужили и горевали о скончавшейся дочери Петра и, поздравляя друг друга с монархом, делали это не столько с радостным, сколько с огорченным чувством. Войска и местные жители еще не успели принести присягу, как получен был именной указ, которым повелевалось губернатору В. И. Суворову сдать тотчас команду и правление провинцией генерал-поручику Панину, а самому ехать в Петербург. Таковая скорая и меньше всего ожидаемая смена, означавшая явное неблаговоление нового государя к усердному и исправному губернатору, была не только удивительна, но и крайне неприятна русским кенигсбержцам.

«Может быть, – переговаривались чиновники, – дошли до государя какие-нибудь жалобы немцев или король прусский не был им доволен, как Корфом, и писал о том Петру Федоровичу…»

Сам Суворов-старший перенес опалу спокойно и, не изъявив ни малейшей обиды, сдал правление П. И. Панину.

Старого генерала проводили со слезами на глазах. Все к нему уже так привыкли и за кроткий и хороший нрав его так любили, что сожалели о нем как о родном. Прощаясь, он расцеловал всех дружески и отправился в Петербург.

Указом Петра III Василий Иванович был послан губернатором в отдаленный сибирский городок Тобольск, что фактически означало почетную ссылку. Но в Тобольск Суворов так и не отправился, оставшись в Петербурге и приняв самое активное участие в июньском перевороте 1762 года, приведшем на русский престол Екатерину II.

5

Вся политика императора Петра III, нарушившего самые основы национальной и государственной целесообразности, все ближе и ближе подталкивала его к пропасти. К лету 1762 года положение России стало едва не критическим: доходы не покрывали расходов; в Тульской и Галицкой провинциях, в Белевском, Волоколамском, Эпифанском, Каширском, Клинском, Тверском и других уездах разгорались волнения крестьян; с юга приходили вести «о намеряемом крымским ханом на российские границы нападении». Но волею сумасбродного императора все были заняты предстоящею войною с Данией из-за далекой Голштинии, вотчины Петра III.