Нади Луч

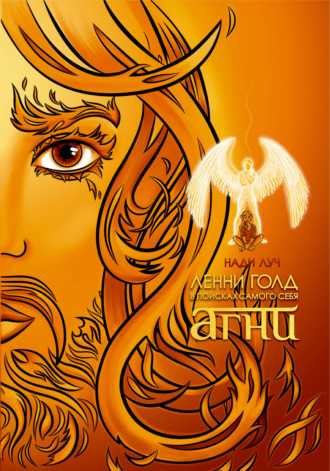

Ленни Голд в поисках самого себя. Агни

Я знала, что выйду замуж только по любви, что никакие посулы, клятвы не заставят меня продаться, поступившись гордостью и убеждениями, что моя сила в невинности, и не хотела терять ее ради прихотей тела. Я желала очень красивых супружеских отношений: пылкой страсти, лебединой верности, смерти в глубокой старости в один день с любимым. Романтическая чушь, конечно. Но все же красивая чушь.

Я полюбила. Была любима. Мы собирались пожениться, и даже был назначен день свадьбы. Но… Все было бы хорошо, если бы не мой язык и ущемленное самолюбие сынков местных богатеев, которым я всегда отказывала в благосклонности, высмеивая их похотливое отношение к молоденьким девушкам из низов, и которым я напророчила насильственную смерть и проклятие до седьмого колена. Сама же их и прокляла. Теперь-то я уже знаю силу своего проклятия: они сами и их род будут бессильны в любви, и все умрут рано и болезненно.

За несколько дней до свадьбы я как всегда гадала в центре города. И в очередной раз они пристали ко мне со своими скабрезными предложениями, опять оскорбились моим отказом и насмешками. Но в этот раз они были сильно пьяны, так распалены похотливым желанием, что жаждали развлеченья немедленно. Для них я была только красивой, экзотичной и строптивой куклой. Их было трое. И это все вместе взятое придало им решимости. Эта троица схватила меня, несмотря на упорное сопротивление, жестоко избила, зверски, будем называть вещи своими именами, изнасиловала. С меня сняли все украшения, монеты, вплетенные в волосы, срезали ножом. Девушкам-цыганкам не принято одевать монисту, это признак замужних женщин. Но невесты носят одну золотую монету, как кольцо при обручении у нецыган. Монета висела у меня на шее на кожаном шнурке. Так они чуть не задушили меня, пытаясь сорвать ее. Но когда очередь дошла до этого кольца… – чивани опять потерла белое пятно на пальце, хмыкнула, вспоминая.

– Уж не знаю, что заставило меня открыть глаза, но я четко увидела на шее наклонившегося надо мной молодчика и скручивающего перстень с большого пальца, белые руки, обхватившие его шею сзади и душившие его. Он задыхался от возбуждения садиста, лицо стало багровым. Мне было больно, но так интересно, что я не удержалась и сказала, еле выдавливая из себя звуки:

– О, гляди-ка, тебя задушат, – руки сжались сильнее, – завтра.

Он испуганно отшатнулся от меня, забыв о том, что делал и зачем. Тут же его оттолкнул напарник, понявший, что кольцо может достаться ему, склонился надо мной вместо него. Я забыла о боли, уязвленном достоинстве, меня захлестнула волна, как бы это сказать, радости что ли, от того, что я вижу тонкий мир, о котором так много говорят цыгане, чувствуют его, но не видят. Белые руки показали мне жест, обозначающий перерезание горла.

– А тебе, дружок, перережут горло, – я уже глумилась: – Не скажу точно, когда… – рука указала на мою монету, подарок жениха, выглядывающую из кармана жилетки, – а эту монету… засунут в рот, чтоб подавился. Ну, а дальше ты знаешь, я уже говорила тебе не так давно, проклятие, насильственные смерти всех, кто относится к твоему роду.

Я хрипло засмеялась, не могла остановиться. И он, забыв о кольце, ударил меня в лицо кулаком, чтобы заткнуть, вскочил на ноги, но я не удержалась и уже от себя добавила:

– Ой-ой-ой, скажу, когда, завтра и жди.

Увидев ненависть и страх, бледностью разлившиеся по его лицу, я засмеялась, нет, захохотала, булькая кровью в разбитом рту. Мне было больно везде, от пальцев ног до макушки головы, я захлебывалась кровью, но смеялась. О кольце забыли окончательно, но били долго, озверев от страха будущего возмездия и сиюминутной безнаказанности, тупо забыв, что я женщина. Но мне уже не было больно. Когда перестали бить, я все слышала, но ничего не чувствовала. Когда тащили за волосы, как тюк, когда связывали веревкой и волокли на ней, привязав к лошади, я открыла глаза и долго смотрела на звездное небо, в голове в такт движению билось только два слова «Матерь божья, Матерь божья». Меня словно укутало белым прозрачным покрывалом, и я перестала бояться смерти.

Меня выволокли за город в чистое поле, там и бросили, кровавое месиво из плоти и тряпок. Я долго лежала, глядя в небо. Не могла ни пошевелиться, ни стонать, ни дышать, пока белая пелена не закрыла мне глаза, и я не потеряла сознание.

– Чивани, прости меня за вопрос…

– Да спрашивай, чего уж там, сегодня день вопросов и ответов.

– А почему тебя… – замялся.

– Изнасиловали?

– Ты же могла сопротивляться.

– Видать в одной из прошлых жизней я не в меру жестоко, хотя какая мера может быть у жестокости, обошлась с теми тремя. Порой, задаваясь этим вопросом, я не раз восхваляла бога за то, что я не знаю, что я творила там, в своем прошлом. Но интересно было бы знать, за что дарован мне хранитель такой силы. Это да.

Она помолчала и продолжила.

– Меня нашли, подобрали и выходили какие-то сердобольные крестьяне. Их привела ко мне, как потом они рассказали, их коза. Всегда смирная и послушная, она вырвалась, умчалась в поле и встала надо мной. Разыскав ее, обнаружили и меня. Но как оказалось потом, это было не самое худшее.

Когда я выздоровела и достаточно окрепла, мне сказали, что моего табора, стоявшего на постое возле города, больше нет. Все мужчины табора отправили женщин и детей в бега, и во главе с вожаком или задушили, или перерезали глотки всем завсегдатаям кабака, где собирались сынки тамошних толстосумов, мстя за оскверненную невинность дочери, поруганную честь невесты прямо перед свадьбой и свою оскорбленную гордость. За это гнев горожан пал на весь табор. Оставшихся людей перебили, кибитки сожгли, хороших коней забрали, остальных отстреляли и оставили гнить в поле, убитых цыган закопали в одной общей могиле. Мой отец и жених полегли в той потасовке.

Как только оказалось, что я беременна, жалость хозяев ко мне закончилась, и они настояли, чтобы я ушла.

Я не хотела этого проклятого ребенка. Но не пошла против воли бога. Ибо всегда верила, он знает, что для меня лучше.

– Этот перстень, – чивани вытянула руку, поставив ее перед глазами, темную от загара, со светлой полоской от кольца на большом пальце. Длиннопалая, с большими суставами ладонь легла на красный диск заходящего солнца, – стал моей единственной ценностью. Он был подарком отца матери в день их свадьбы. Мать же отдала его мне незадолго до своей смерти, и я носила его, не снимая, с самого детства, сначала на цепочке, потом на пальце.

Помолчав, продолжила. Было видно, что ей нужно выговориться.

– У меня родился сын. Роды были внезапные, продолжительные и мучительные, я потеряла много крови и чуть не умерла. Рожала сама, никто не хотел прикасаться к нечистой. Теперь-то я знаю, почему я не отдала концы.

Хотя у меня никогда язык не поворачивался сказать своему ребенку: «Лучше б ты не рождался», но думала я подобным образом не один раз. Я не решилась взять на свою душу грех убить его, когда он был внутри меня, хотя могла, и потом не хватило духу подкинуть кому-то, как это повсеместно практиковалось бедным людом.

Этот ребенок с самого рождения причинял мне множество даже не хлопот, а проблем. Он сам был сплошной проблемой: без конца чем-то болеющий, всегда ноющий, всегда голодный. Он был невыносимо капризным, истеричным и трусливым. А позже стал несносным лгуном, отличался от сверстников болезненными вороватостью и азартностью, безудержной склонностью к спиртным напиткам и сквернословию. Его рот открывался, только если он собирался сказать какую-то гадость. И он его не закрывал даже когда спал.

Все, что зарабатывалось мной, с самого детства уносилось, менялось, продавалось, проигрывалось и пропивалось. Я терпеливо и смиренно сносила все его выкрутасы, отец научил меня принимать судьбу безоговорочно. Мы все это время жили попрошайничеством и гаданием, впроголодь, в грязи, в совершенно несносных условиях. Спали в развалинах старых городских домов, полных клопов и крыс. Нас преследовали, за нами следили, держали в постоянном страхе быть запертыми в каталажку, быть оскорбленными и избитыми, не говорю уже про голод и холод.

Я подурнела и постарела от выпавших на мою долю злосчастий. И ко всему прочему, он начал зариться на мое кольцо с янтарем. То ли его науськивали собутыльники, то ли это была его заветная мечта иметь это кольцо, ему всегда нравился муравей внутри камня. Он часто и подолгу засматривался на него, пытался снять и примерить на себя. Но перстень я никогда не снимала. И ни продавать, ни отдавать его кому бы то ни было не собиралась. Я так устала от его выходок, истерик, вони, перегара, злословия, что начала было подумывать о том, чтобы, наконец-то, расстаться с ним. Ему уже исполнилось 14 лет, по цыганским меркам достаточно взрослый человек для самостоятельного существования. Иногда среди нашего брата в этом возрасте даже женятся. Он был уже законченным пропойцей, с болезненной манией к воровству, готовым на все, чтобы получить вожделенное пойло.

Однажды я проснулась оттого, что задыхалась во сне. Открыв глаза, я увидела сына, склонившегося надо мной, пьяного, как всегда, шатающегося, от него невыносимо разило перегаром и вонью давно немытого тела. Одной рукой он зажал мне рот, а другой с топором, замахивался для удара. Я не успела испугаться, только взметнулась мысль: «Матерь божья!» И вдруг я услышала звук, похожий на то, как будто огромная птица встряхивала крыльями, я даже почувствовала прохладу от этого мановения. Рука с топором не опустилась, а так и застыла в воздухе, хотя было видно, что он силится доделать задуманное. От недоумения и усилий он начал трезветь. Я видела по его тупым, налитым кровью глазам, что он уже даже осознает ситуацию. «Что у трезвого на уме, то у пьяного на…» Хотелось бы сказать «на языке», но когда видишь, как тебя пытаются убить и при этом действуют не языком, то…

Я не боялась, я чувствовала, что под защитой. Чьей? Я не знала, чьей, но, глядя на замахнувшуюся руку, я вдруг начала различать еще одну, удерживающую удар. Она выходила из моей груди, но боли я не чувствовала, и она была точно не моей. Это была мощная мужская рука по сравнению с худой ручонкой хлипкого болезненного подростка. Сын даже убрал ладонь с моего рта и силился опустить топор двумя руками, удивленно и уже со страхом глядя, то на меня, то на свое орудие так желаемого убийства. Мне даже стало интересно, чем дело закончится. Я лежала и смотрела на него снизу вверх, на все его неловкие угловатые движения, всегда вызывающие у меня чувство отвращения, и даже начала потешаться.

– Ты так хочешь мое кольцо, что ради него готов убить меня?

– Хочу! – Последовала судорожная попытка опустить топор, но он не поддавался, застыв в воздухе.

– На! – Я медленно вытянула руку к его лицу и сложила пальцы в фигу. Белая рука на рукояти топора повторила мое резкое движение вперед, и сын получил в лоб тупым концом топорища. Он без сознания, с окровавленным лицом, отлетел в сторону. Из рассеченного лба хлестала кровь. Я поняла. То, что я начинаю видеть – мой хранитель. Он – это я, я – это он. Я мгновенно осознала, что со мной ничего не случится, пока он со мной, и приняла это так быстро, как будто так было всегда. Мне ничего не нужно было делать, только отпустить выродка-сына восвояси, вычеркнуть его из своей жизни. И все. Не знаю, что меня дернуло за язык, но я спокойно сказала, поднимаясь с убогого лежбища и одергивая скомканную одежду:

– Будь ты проклят, как и твой папаша-подонок, кем бы он ни был, – бело-прозрачная рука легла на мой рот, предостерегая меня от дальнейших словоизлияний, о которых я могла бы пожалеть в будущем. Я ощутила, что все то, что тяготило меня все эти годы и то, что я так терпеливо и смиренно складывала в подсознании, выплеснулось на этого шелудивого щенка. Я всегда чувствовала его не сыном, а так, побочным продуктом своего тела. Мои эмоции захлестнули его, обволокли и влились в него, он даже задохнулся и судорожно задергался в своем бессознании в этой волне. Я видела, как на него накинулось со всех сторон нечто призрачно-черное и сделало его ауру такой же черной. Отныне он влачил еще и материнское проклятие. Я не особо хотела его проклинать, но, наверное, через эти слова на него выплеснулись все мои чувства, копившиеся пятнадцать жалких, как мне тогда казалось, лет.

Потом, конечно, я многое поняла, осознала, простила. Но в тот момент я получила облегчение оттого, что хоть на что-то, тогда я не воспринимала его за человека, только за жалкое человеческое подобие, я выплеснула часть своей боли. С тех пор и по сей день я его не видела. Я вообще удивлена, что он еще до сих пор жив. Теперь-то я знаю, насколько я была потенциально сильна, и мое проклятие должно было его убить в этой жизни и искалечить все последующие. Наверное, он жив только потому, что я его простила.

– А твое кольцо?

– Кто знает, может, не будь его, я бы никогда, по крайней мере, в этой жизни, не встретилась бы со своим ангелом.

– Почему ты его отдала?

– Он все равно его продаст, поменяет на деньги, и, кто знает, может оно попадет в нужные руки.

И она продолжала:

– Я не просто умирала. Я почти умерла. И знаешь, что меня вернуло к жизни?

– Что?

– Можешь верить, можешь, нет, Матерь божья и огонь.

Крестьяне, которые меня подобрали, не имели денег ни на городского врача, ни на деревенского знахаря. Приглашать цыганского целителя после погрома боялись. Они просто оставили мое тело в покое. Положили на свежее пахучее сено и обложили целебными травами со всех сторон, обтирали холодной водой, снимая жар, пытались поить козьим молоком, вливая в зажатые губы по капле. Но самое главное, они поставили в изголовье маленькую старую иконку божьей матери и множество свечей вокруг меня. Не знаю, кто их надоумил сделать так, но это сработало.

Огонь согревал мое холодное тело. А изможденная душа то рвалась выйти, то не решалась оставить меня окончательно. Она наполовину вышла из тела, наполовину была во мне. Я не могла ни пошевелиться, ни открыть глаза, ни тем более говорить. Но все слышала и чувствовала, и что самое интересное, видела себя со стороны. И потому мне открылось то, что глазами увидеть нельзя.

Меня окружали мертвые души моих встретившихся родителей, жениха и цыган из табора. Но они не заходили за пределы круга из свечей и лампад. Они говорили со мной, рассказывали, как им хорошо и легко, звали к себе, время от времени пытались вытащить меня из меня. Но каждый раз огонь в свечах подымался выше, становился более жарким, и они выскакивали из круга.

Моя душа не знала, на что решиться. То ли оставить это бренное тело и распрощаться с жизнью, то ли расстаться с любимыми, но мертвыми родными до неизвестно, когда наступящей смерти. Что-то держало меня в теле и не давало умереть. В таком состоянии прошло несколько дней. Без сна и без бодрствования. Между двумя мирами. Без боли и страданий израненного тела, но с терзаниями оскверненной души.

Я почти не дышала, пульс не прощупывался. Узнавали, что я жива, только с помощью зеркала. Но в моей голове не переставало пульсировать в такт сердцебиению все те же слова: «Матерь божья, Матерь божья…»

В один из таких дней моя душа увидела, как огонь свечей и лампад начал втягиваться в иконку у изголовья, то ли недорисованную, то ли облезшую от старости.

А потом… потом оттуда появилась женщина, сияющая таким светом, что затмила свет свечей, но при этом не обжигающая. От нее веяло не жаром, а прохладой.

Она откинула покрывало, которым прикрыли мое тело, и легко прикасаясь к коже, провела рукой от ног до головы, вбирая в себя боль переломанных ребер, разорванных органов, ран на теле. Коснулась моих пересохших, потрескавшихся губ, и я словно воды напилась. Притронулась ко лбу и поглотила пальцами всю злость, обиду, горесть и боль непрощения, наполнила голову ясностью и покоем безмыслия. Положила руку на голову моей души и с легким нажимом вернула ее обратно в тело.

Когда душа, успокоенная и очищенная, вошла в меня полностью, я в первый раз за время бессознательного состояния глубоко и безболезненно вздохнула, широко открыла глаза, боясь, что больше не увижу ту, которую чувствовала, как мать.

И она не исчезла. Она стояла недалеко от меня, и я видела, как она обратила свой взор на души вокруг. Почти все они склонились перед ней на колени. О, и я бы это сделала, если бы могла. Они по одному входили в центр огненного круга, подходили к ней и припадали лбами к ее стопам. Она клала руку им на голову, и они исчезали радостно благодарные в эйфории от лицезрения бога-матери.

Но были и такие, кто отказывался ей поклониться. Они становились черными, злыми духами и исчезали, боясь быть растворенными в благодати.

Потом она подняла меня, усадив на некое подобие постели, но не дала встать. Протянула руку к одной свече, и огонек поплыл к ней, потом это повторилось со второй, третьей, со всеми. Так она собрала свет со всех свечей и лампад в один большой огненный шар, повернулась ко мне и вложила его мне в руки.

Я успела испугаться, но он не обжег меня, и мое внимание опять сосредоточилось на той, кого я называла Матерью божьей. Она, чуть улыбаясь, погладила меня по голове и вошла в иконку, заставив ее сиять даже после исчезновения.

А шар поластился о мои руки как ласковый котенок, на нем проявилось лицо. Изо рта вырывались по очереди три пламенных язычка, облизывая весело свои улыбающиеся губы и мои руки. Один из них показал на себя, и я услышала:

– Агни.

Второй вытянулся в мою сторону:

– Агнес. Агни. Агнес. Можешь звать меня, когда захочешь. Ты получила на это благословение. А теперь брось меня.

Что я и сделала. Сначала вверх. Он вернулся ко мне в руки. Я кинула вниз, он поскакал, как мяч, рассыпая искры. Запрыгнул на свечу у самого образа и перебросился на остальные свечи, вновь разжигая их, становясь все меньше и меньше, пока не исчез совсем, запылав на последней.

Вслед за этим я резко пошла на поправку. Но первое, что я сделала, как только смогла шевелить руками, так это дорисовала икону, на которую молилась. Стиль, конечно же, был чисто цыганский, но золото, наверное, в этой иконе было самое верное. Потом я всегда чувствовала от нее жар Агни и прохладу Святого Духа.

Я начала есть, пить, пыталась говорить и даже вставать. Каждый раз, засыпая, я просила огонь прийти ко мне, и он всегда отзывался то теплом во мне, то более ярким светом. Так я начала учиться управлять огнем. А способность видеть души умерших людей во мне осталась. Но я научилась их видеть не все время, а по своему желанию. Они не могут входить в меня и управлять мной, как делают это с обыкновенными людьми и медиумами. Сейчас они всегда знают, что я их вижу, иногда боятся, иногда даже внимания не обращают, иногда, как будто ждут моего появления для того, чтобы просто раствориться и начать новую жизнь в новом физическом теле, а не в том, где уже есть своя душа. Быть Агнес, а не Эсминой, так меня звали до, в прямом смысле, второго рождения, оказалось гораздо интересней.

Я стала свободной, сильной и неуязвимой, сразу почувствовала себя моложе, наверное, и выглядеть стала получше, а в обращении с людьми вольна на язык и часто очень цинична. Хотя вот сквернословить я так и не научилась. Пыталась пару раз, но ангел мне рот закрывал, благодаря ему я с тех пор ни одного матерного слова и не произнесла, в отличие от своих товарок, легких на ругательства. Ему в угоду и себе на пользу приходилось заменять их… как бы это сказать… другими выражениями. Из-за острого словца меня стали сперва опасаться, потом бояться. А затем я начала замечать, что все, что говорю, сбывается. Даже мелочи. Пришлось заняться укрощением своего строптивого языка. Мой ангел опять мне помог. Так я научилась останавливать не только слова, но и мысли.

Чтобы заработать денег, мне нужно было быть знающей, смелой и находчивой. Я должна была уметь за себя постоять. Хранитель научил орудовать ножом и драться палкой. Из простой ветки, она стала моей настоящей боевой подругой. Не раз и не два меня выручала. Я дорожу ею как вещью, которая приносит мне удачу.

Я ушла в другую страну, где никто из сородичей не знал моей истории. Меня взял замуж цыган-вдовец. Один раз услышал, как я гадаю, потом увидел, что все сбылось с точностью до деталей, стал бояться. Любил меня. Но боялся больше, чем любил. Начал осторожничать. От этого заболел и тихо умер. И я ничего не могла сделать, я ж врачую тело, а не душу.

После него меня не раз сватали. Для цыган я была как медом помазана, да и не только для цыган, хотя мне было уже далеко за 30. Я осталась одна, потому что мой ангел каждый раз мне показывал, что это не тот мужчина, который мне нужен.

Я обходила всю Европу, где сама, где с приютившим меня табором. Больше не попрошайничала, а гадала, лечила да роды принимала. Брошенных детей и сирот, а таких всегда было много, отдавала бездетным цыганкам, зная, что о них позаботятся. А сама детей больше не хотела, хотя они меня любят.

Потом, дело было в Англии, один богатый цыган на радостях, что я вылечила его семью, от всего сердца подарил мне кибитку, вардо, со всем ее содержимым, которую сделал и оборудовал своими руками. С тех пор я кочую в ней, присоединяясь то к одному табору, то к другому. С конями поначалу была проблема. Но благодаря тому, что отец научил их лечить, исчезла и она. Мне их дарили, отдавали за бесценок, я их подбирала брошенными, выхаживала, продавала, появились деньги, появились клиенты, появилась известность среди цыган. Хотя женщин-лошадников среди цыган отродясь не было.

Меня узнавали, привечали, советовались и… больше не сватались. Так я поняла, что состарилась.

Для цыган возраст важнее, чем пол или статус. Он – кладезь житейского, профессионального и личного опыта, сокровищница накопленных за долгую жизнь знаний, чаша, хранящая древние традиции и культуру. Да… для них я стала такой.

Затем перестали предпринимать что-либо без моего согласия. Мое молчание истолковывалось как недовольство, хотя я просто молчала. Все мои понятные и непонятные слова и действия считались выражением моей премудрости. Это не радует меня, как некоторых властолюбивых и ревнивых цыганских ведьм, но забавляет. Позволяю иной раз потешиться над глупостью.

А потом, в одночасье, я поняла, что мне нужен кто-то, кто слушал бы меня не как старейшину-мудрейшину, а как учителя огня. И вот… когда я почти устала от ожидания и даже попросила Агни перенести меня в мир мертвых, появился ты. Нежданно-негаданно. Не прошло и более 70 лет.

Было такое впечатление, что она впервые рассказывает о себе человеку, а не огню.

– Спасибо, Лоло, уважил, выслушал, не мешал. Не знаю, стало ли мне легче на душе, но голове, определенно, легче. Особенно, если учесть, что говорю об этом в первый и, скорее всего, в последний раз.

Они помолчали.

– Ну, ты понял, зачем я тебе все это поведала?

– Ну… чтобы простить и забыть, чтобы… душу излить, чтобы…

– Вообще-то, – чивани вытерла уголки глаз одной рукой, – я хотела бы, чтобы ты не пропустил мимо своего внимания два важных момента: внебрачных детей и проклятие, особенно материнское. Заметь, я не хотела бы сказать, что внебрачные дети – это проклятие, – чивани искоса глянула на мальчика, – скорее испытание. Они несут груз грязи нечистых отношений своих родителей. Мало того, что они отрабатывают свои грехи, они до двенадцати лет отрабатывают грехи еще и тех двоих, кто стали причиной их рождения. Справедливо это или нет, не нам судить, но в любом случае вся вина ложится на мать. Сейчас я не говорю про изнасилование. Невинность – величайший оберег. Она – энергетический щит, как до брака, так и после. Она никогда не утрачивается, никуда не девается и не исчезает, она умирает вместе с человеком. Но ее можно оскорбить, замутнить, забросать грязью так, что очищаться придется в течение многих жизней. И то… не факт, что не будет последствий.

– А как же старые девы?

Голос чивани изменился. Как будто и не было болезненной исповеди, появился деловой тон.

– О, это уже больше относится ко второму вопросу – проклятию. Оно, по сути, – одержимость, передаваемая из поколения в поколение. На сколько поколений – зависит от силы того, кто проклинал. Безбрачие, бездетность, нескладывающиеся семейные отношения, пожизненная болезненность – это все последствия проклятия. Проклятый человек независимо от пола, национальности, вероисповедания и социального статуса должен отработать его сначала эмоциональными страданиями и физической болью, а потом и здоровьем, благополучием, даже жизнью. За счет чего? После слов проклятия на него накидывается несколько злых мертвых духов или сущностей, и висят на нем, как паразиты, всю его жизнь, висят на нем после смерти, висят на нем все последующие жизни. Они мешают ему, вторгаясь в его энергетику, внушая малодостойные мысли, направляя на бесчестные поступки, подпитываясь эмоциями боли. Причем, чем больнее, тем лучше для них. Проклятие и непрощение идут рука об руку.

– И когда это заканчивается?

– Когда человек начинает осознавать, что с ним что-то не так и нужно что-то менять. И начинает хотеть реализовать свое желание. Но самое главное, когда он начинает прощать, прощать искренне и осознанно. Он должен простить, чтобы проклятие, в конце концов, его полностью не разрушило. Когда мы прощаем всем все и себя в том числе, то информация передается на рассмотрение в высшую инстанцию.

– А по-другому никак?

– Проклятие должно быть отработано, так срабатывает закон равновесия. Оно никогда не насылается просто так. Разве что низкими в духовном плане людьми, наделенными мистическими способностями. А еще проклятие можно снять, вернее, оно снимется легко и безболезненно, если человек посвятит свою жизнь служению богородице, отдастся на ее волю, растворится в ее любви, а вместе с ним и его кармическое наследие.

– Ты так часто говоришь о материнской любви, что я все острее начинаю ощущать, насколько людям ее не хватает.

– О, это так просто. И так сложно для человеческого ума. Чтоб растворится в безграничной, бездонной, всеобъемлющей, бессловесной любви, надо подняться выше своего ума, разорвать границы условностей и ячества и позволить любви течь. Но это уже высшие материи, вернее, это выше всех материй. А там нет слов и определений. Там только любовь.

Последовала длинная пауза, наполненная глубоким смыслом. Но чивани прервала ее:

– Ну ладно, уже поздно, – она с громким хлопком стукнула ладонями по своим коленям, потерла их. – Пора возвращаться.

Решительно поднялась. После захода солнца темнело быстро. В приютившем их скверике начали выводить первые трели, прочищая свои горлышки, соловьи, озвучивая наступающую темноту:

– Отлично, теперь не будет видно, что я в исподнем. Как ты насчет перекусить? А вот у меня, как назло, с собой только золото, что на мне. Я думала, мы быстро обернемся. Но не вышло…

– Это не проблема.

– Отсутствие денег для тебя не проблема?

– Нет. И никогда не будет.

– И почему же?

– Потому что ты забыла, что я и земля, как ты и огонь, в союзе.

– И что это значит?

– Это значит, что у меня всегда есть или деньги, или то, что можно обменять на деньги.

– Как это?

– Вот так.

Ленни опустился на колени, положил ладони на горячую землю, закрыл глаза и начал молиться. Попросил простить его за дерзкое желание показать своему новому наставнику, как для него отсутствие денег не является проблемой.

Бхуми, казалось, вздохнула, слегка шевельнулась. Даже чивани услышала и немножко всполошилась. По поверхности земли пробежала легчайшая дрожь. Трава зашевелилась с тихим шелестом, как от прикосновения невидимых рук. Волна пошла прямо из-под их ног и разлилась в разные стороны.

Чивани ойкнула и вскочила на ближайшую скамейку, не отрывая, впрочем, изумленного взгляда от того, что она видела.

Через пару мгновений волна вернулась назад и высыпала перед Ленни все, что нашлось в сквере из потерянного жителями городка во время прогулок: несколько грязных бумажных купюр старого образца, мелкие монетки, золотое кольцо и серебряную сережку. И опять перед глазами ничего необычного. Только посвежевшая, заметно выросшая трава продолжала ластиться о колени Ленни, как кошка.

Он не смог удержаться от смеха, глядя на чивани.

– Лоло, – строго начала было она, осознавая, что над ней смеется малец. Но быстро поняла, что и вправду выглядит смешно: на скамейке, задрав оставшиеся юбки, ошарашенная, с широко распахнутыми глазами и открытым ртом, забыв о привычном ей положении дел, что это она должна удивлять. Поэтому не продолжила, хихикнула, опустила и поправила юбки.

– Вот так, – Ленни собрал деньги, подобрал кольцо и сережку, засунул их в карман, – пойдем есть?

– А то.

Но через мгновенье вторая волна высыпала к их ногам пригоршню ягод.

– Это нам на перекус, я так понимаю.

А третья – венок из ночных фиалок, невзрачных, но благоухающих.

– А это тебе, чтоб твое прошлое растворилось и не мешало тебе.

Чивани спрыгнула со скамейки на землю. Встала рядом с Ленни на колени. Трава немного отпрянула. Но цыганка надела на голову венок, вдохнув аромат летней ночи, положила ладони на землю, закрыла глаза и произнесла от самого сердца:

– Спасибо, мать.

Земля опять вздохнула, и трава вокруг прильнула к ним. Все цветы повернули к ним свои головки, мелко-мелко закивали.

– Какая нега! Какая сладость! Какой покой!

Ленни увидел, как лицо старой женщины, только совсем недавно искаженное душевной болью и омраченное горестными воспоминаниями, озарилось счастливой улыбкой и прямо на глазах молодеет. Чивани пришла в себя от неизведанного ранее восторга только тогда, когда мальчик подергал ее за рукав и невинно задал вопрос:

– Идем?

Весь город можно было бы обойти неспешным шагом за час. А у них на это потребовался целый день. День, посвященный чивани Агнес.

Они купили в ближайшей таверне провизию и вернулись к фургону. По ходу чивани настояла:

– Чтоб было все по-честному, расскажи теперь о себе.

– Да что мне о себе рассказывать, мне 11 лет всего-то. Вот мама была у меня классная, и она бы о себе, наверное, такого бы понарассказывала, – у Ленни блеснули слезы в глазах при воспоминании о матери. А потом последовала история о его счастливом детстве в Мюнхене, их частых путешествиях, доме, полном творчества и веселья, о столкновении с Адольфом, о прерванном счастье и бегстве из города из-за него, гибели матери, встрече с учителем земли. Но как только он заговорил о Каа, Нейше, Васуки, подземных мирах, чивани встрепенулась:

– А вот об этом очень-очень подробно, но после того, как поедим.

После сытного ужина Ленни начал рассказывать о встрече с нагами, но не заметил, как заснул.