Марина Дмитриева

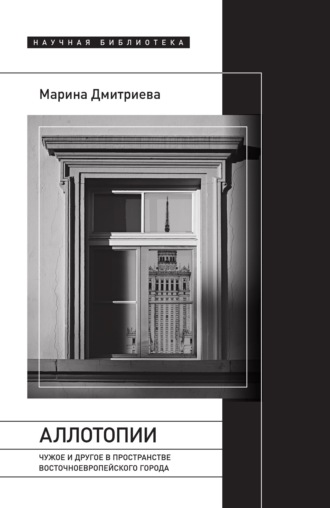

Аллотопии. Чужое и Другое в пространстве восточноевропейского города

I. Чужие памятники

Что делать с памятниками прошлых режимов?[32]

Летом 2013 года в Москве, в кинотеатре «Ударник», прошла выставка художника Гриши Брускина «Коллекция археолога»[33]. По словам художника, это рассказ о том, как цивилизация превращается в руины, а руины становятся источником новых мифов. Для этого Брускин закопал в землю отлитые им в бронзе фрагментированные фигуры героев советского микрокосма: милиционера, солдата, пионера и др. Откопанные спустя три года, эти скульптуры покрылись патиной и приобрели вид античных памятников. Их иератически-торжественный характер, идолоподобная застылость лиц и поз, а также фрагментарная сохранность превращают их в антикизированные артефакты и в то же время ставят под сомнение главный вопрос – о достоверности материального свидетельства вообще. Советская цивилизация, предстающая в виде фрагмента, становится, таким образом, объектом исследования археологов, отодвигается в далекое прошлое, не имеющее прямого отношения к настоящему, объектом остраненным и, несмотря на свое уродство, даже привлекательным своей чуждостью. По этим остаткам предлагается реконструировать прошедшую эпоху как не вполне знакомую. В сопровождающем выставку фильме демонстрировался весь процесс возникновения этого проекта – от отливки памятников до раскапывания артефактов. Это инсталляция деконтекстуализации памяти.

Развал социалистической системы, для большинства людей наступивший внезапно, вызвал не только необходимость переиздания политических карт Европы, приведения их в соответствие с реальной ситуацией. Эти радикальные перемены привели к драматическим разломам в сознании, и прежде всего – к принципиальному изменению отношения к истории, к культуре и политике памяти[34]. Это вызвано разными причинами. К ним относятся открытие архивов, новые исторические подходы, лишенные жестких идеологических рамок, а также появившиеся сейчас, спустя 30 с лишним лет со дня крушения Берлинской стены, новые поколения исследователей – с иными горизонтами и методами работы. Особый интерес к политике и культуре памяти породил целую лавину исторических и историко-культурных исследований. Многие из них посвящены историческому региону Центральной и Восточной Европы[35]. Эта память оказывается различной в зависимости от фокуса и взгляда исследователя, от того, с какой географической точки – вернее, с какой стороны железного занавеса – тот рассматривает свой предмет, с позиции большой страны (России) или маленькой (Латвии[36]), с точки зрения победителя или проигравшего в недавней истории.

Американский исследователь Андреас Хюйссен констатировал еще несколько лет назад «гипертрофию памяти» как ключевой момент в жизни общества. Он даже считал, что интерес к памяти идет в ущерб интересу к истории. Кроме того, разворот в сторону прошлого явно важнее, чем интерес к будущему, в чем он видит различие с первыми десятилетиями XX века, когда все совершалось во имя будущего[37]. И, по мнению известной немецкой исследовательницы Алейды Ассман, в отношении к памяти происходит в настоящее время «материковый сдвиг»:

Будущее утратило свою светоносную силу, но зато все более в наше сознание вторгается прошедшее». Фокус от «будущего настоящего» переместился к «прошлому настоящего»[38].

Рассуждая так, она пользуется инструментами анализа, разработанными еще в 1970-е годы немецким историком Рейнхардом Козеллеком, одним из основоположников концептуальной истории, центральным моментом которой является понимание временно́го режима культуры. По его мнению, существует различие между объективным прошлым как прошлым (материалом для историка) и «прошлым настоящего», полного воспоминаний в памяти живущих поколений. Настоящее в его представлении – время разрыва, переходный период между тем, что он называл «пространством исторического опыта», то есть собственно прошлым (Erfahrungsraum), и «горизонтом ожиданий» (Erwartungshorizont), то есть будущим. Притом признаком современности являются темпоральные сдвиги и сгущение временных пластов, привнесение в реальное переживание чего-то неожиданного, не связанного с конкретным жизненным опытом, а также симультанное восприятие прошлого и настоящего[39].

Для иллюстрации своих идей Козеллек часто обращался к примерам из области визуального. Так, для объяснения положений о темпоральных сдвигах он приводил в пример картину Альбрехта Альтдорфера «Битва Александра с Дарием» (1528–1529, Мюнхен, Старая Пинакотека), на которой участники реального исторического события античных времен одеты в современные художнику костюмы.

Фотограф-любитель, Козеллек использовал и собственные фотографические снимки. На одном из них поезд въезжает в Кёльн по мосту Гогенцоллернов, построенному в начале XX столетия. Одна из конных статуй, обрамляющих мост, снята так, будто она несется в город на крыше скоростного поезда[40]. Изображения, по Козеллеку, более наглядно выражают идеи, чем словесные описания, – в данном случае речь идет об образном воплощении идеи одновременного существования различных временных пластов.

Эта симультанность исторических слоев как нигде прочитывается в палимпсесте города. Еще французский социолог Морис Хальбвакс заметил, что городская среда является носителем коллективной памяти отдельных групп населения. Памятники, улицы, дома или интерьеры в своей материальности создают иллюзию стабильности, мало подверженной временным изменениям. Память отдельных людей и групп отпечатывается в городском пространстве, а городская среда фиксируется в эмоциональной памяти[41]. По Пьеру Нора, история передается содержательным нарративом, а память опирается на знаки. По его мнению, происходит разделение истории и памяти. Исчезновение реальных мест как среды (les milieux de mémoire) ведет к возникновению символических меток, концентрирующих и конструирующих утраченную память нации (les lieux de mémoire)[42]. Такими местами могут быть не только памятники, но и исторические личности, учреждения или архивы[43]. По следам Нора в немецкоязычной научной литературе возникла целая традиция собирания и изучения памятных мест, приобретающая постепенно инфляционный характер[44].

Каким же образом происходит та или иная кодировка памятных мест и их иерархизация?

В Варшаве, наряду со Старым городом, восстановленным из руин в первые послевоенные годы, таким местом памяти парадоксальным образом является Дворец культуры и науки – сталинистский символ советской власти, построенный советскими архитекторами. Дворец Николае Чаушеску в Бухаресте, образец гигантомании социалистической эпохи, для возведения которого были снесены исторические кварталы города, в большей степени является памятным знаком города, чем, скажем, барочный королевский дворец, поскольку воплощает память о тоталитарном режиме и его крушении. Таким же концентратом памяти является храм Христа Спасителя в Москве, построенный вместо разрушенного в середине 1930-х годов собора Константина Тона XIX столетия, на месте незаконченной стройки Дворца Советов и позже возникшего там бассейна. Вся эта история вчитывается в возведенный в середине 1990-х храм и превращает бетонный новодел в место памяти.

Прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как произошел развал, если не сказать – крах, социалистической системы, приведшей к значительным переменам в структуре и теле городов. Появлявшиеся с конца 1990-х годов исследования рассматривали процессы (происходившие главным образом в больших городах и в бывших столицах стран соцлагеря) с точки зрения трансформации – непростого, часто болезненного перехода от одного общественного порядка к другому. Поначалу в центре внимания были пространственные изменения, связанные с переделом политической карты Европы. Неудивительно, что и «пространственный разворот», возникший в исторических науках и культурологии, был непосредственно связан с радикальными политическими изменениями на карте мира[45]. Затем исследователи обратили внимание на смену знаковых систем, приводящую зачастую к банализации и багателизации прежних идеологических норм[46].

Польский культурный антрополог Мариуш Чепчинский классифицировал эти изменения, приняв в качестве модели принцип лиминальности, разработанный еще в 1920-е годы антропологом Арнольдом ван Геннепом и развитый далее Виктором Тернером. По Геннепу, процессы трансформации имеют три фазы: разделение (сепарация), перенос (транзит) и перевоплощение (реинкорпорация). По мнению Чепчинского, эти же процессы можно наблюдать и в городе после крушения социализма. Постсоциалистические общества объединяет как общая память о прошлом, так и общее забвение. Чепчинский анализирует культурный ландшафт города в духе культурной географии Косгроува и Дэниэлса[47] как систему репрезентации, в которой все объекты, здания, монументы и пр. складываются в нашей голове в определенное отношение друг к другу. Разрушение социалистической системы в лиминальной фазе привело к коллапсу определенной системы репрезентации, идеологических ландшафтов и икон[48].

Если посмотреть на эти процессы с точки зрения урбанистических изменений, то они имеют много общего на всем постсоциалистическом пространстве. Ослабление диктата государства привело как к ускоренному строительству различного качества, в том числе и с участием ведущих мировых архитекторов, так и к хаотической застройке, вызванной отсутствием генерального плана, как, например, в Москве или Варшаве, и представления о дальнейшем развитии города. Вздутые цены на недвижимость, особенно в престижных районах города, привели к произволу инвесторов, но и к джентрификации центральных районов путем устройства пешеходных зон в исторических кварталах. Обратной стороной этих процессов являются изгнание коренного населения из центров и разрушение исторических и архитектурных памятников, а также консюмеризм и создание во всех городах унифицированных и безличных «вне-мест», нарочито лишенных исторической памяти. Процессы вытеснения касаются не только жителей, но и неудобных, с точки зрения новых собственников, и «нелюбимых» памятников. Нелюбимым оказался демократичный конструктивизм по сравнению с «тоталитарной» сталинистской архитектурой, а также послесталинская архитектура социалистического модернизма[49]. Неудобным становится всё, что мешает осуществлению планов богатого заказчика (например, описанный в романе «Война и мир» особняк XVIII века, так называемый дом Болконского на Воздвиженке, вблизи Кремля, варварски перестроенный влиятельным владельцем). Ответом на эти процессы передела города сверху является возникновение гражданских инициатив снизу, охватывающих все большее число людей. Иначе говоря, наряду с «городом Мишеля Фуко», городом обсервации и контроля государства за гражданами, в постсоциалистическом городском пространстве существует и «город Анри Лефевра», то есть активное стремление граждан привлечь к участию в формировании городской среды художников, право- и градозащитников, просто жителей своего района. В Москве это проявилось в мае 2012 года с движениями «ОккупайАбай», а еще раньше – с мирными демонстрациями художников на Бульварном кольце и градозащитным движением Архнадзора[50]. Особенность постсоциалистического города заключается как в радикальной и даже драматической динамике происходящих с ним перемен, вызванных изменениями политического строя и всего жизненного уклада, так и в крайней поляризации и фрагментации исторической памяти. Такое бурное и противоречивое развитие делает город, с одной стороны, объектом интереса для урбанистов и антропологов, а с другой – некомфортной средой обитания для его жителей.

Особый интерес наблюдателей вызывают происходящие на всем постсоциалистическом пространстве процессы конструирования национальной памяти, которая была непроясненной, искаженной, фрагментарной. Оказалось, что многие национальные проекты, возникшие в этот переходный период, такие как восстановление, вернее, строительство заново великокняжеского дворца в Вильнюсе либо же сооружение царских дворцов в Царицыне или Коломенском в Москве, прежде не существовавших в окончательно достроенном виде, приводят к созданию симулякров, возникших в результате фантазии реставраторов и в соответствии с пожеланиями заказчиков «сделать покрасивше». Эти воплощенные в бетоне фантазии – по сути, проекты по визуализации памяти. Возникшие в последние десятилетия, они показывают, какой яркой, красивой и пышной хотели бы видеть национальную историю на государственном уровне.

Но есть в некоторых городах-палимпсестах и такие памятники, которые никак нельзя назвать вполне своими, хотя они и связаны с историей страны. Это памятники-варяги, созданные чужими архитекторами и скульпторами или же в чужой традиции. Их авторы были присланы извне или назначены местным начальством и работали по заказу и в контексте, диктуемом завоевателями.

Что происходит с памятниками отживших режимов, воплощающими память о завоевании, угнетении, чужом господстве? Каковы их судьбы сейчас, спустя три десятка лет после развала социалистической системы? Каково место «чужих» и «нелюбимых» памятников социалистического времени в постсоциалистическом городе?

На нескольких примерах из Германии, Украины и Польши я попытаюсь показать различные подходы к таким памятникам.

Damnatio memoriae

Damnatio memoriae – разрушение памяти и связанное с этим иконоборчество, то есть уничтожение самих ее материальных следов, – сопровождает, собственно говоря, смены режимов почти всегда. Разрушение памятников сакральной архитектуры и скульптуры во время Великой французской революции было крупномасштабным актом, имевшим благодаря богохульному характеру большой пропагандистский смысл.

Иконоклазм, сопровождающий обычно радикальные смены режимов, характерен также и для периода системного перехода в странах бывшего соцлагеря, в Восточной Европе. Памятники в первую очередь являются знаками этого прошлого и подлежат разрушению. Некоторые из нас помнят знаменательные дни в августе 1991 года и свержение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянке, эйфорию и надежды, связанные с этим событием. Визуальной подкладкой этого события являлся, возможно, эпизод свержения памятника Александру III из фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь».

Ил. 1. Разрушение памятника Ленину (скульптор Сергей Меркуров, 1952) в Киеве в декабре 2013 года. Фото: Mstyslav Chernov / Unframe / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Разрушению или демонтажу подверглись многие памятники в бывших странах социалистического лагеря: берлинский Ленин (скульптура Николая Томского, 1970 года, на бывшей площади Ленина, снятая в 1991 году) или тогда же свергнутый с пьедестала Ленин в Таллине, памятники Ленину и мавзолей Георгия Димитрова в Софии, памятники советским вождям в Венгрии и других странах. Все эти разрушения были предметом медийного внимания как проявление новой «войны памятей». Как таковая расценивался, например, перенос памятника советскому солдату на другое место в Таллине и захоронение его останков[51]. О пропагандистской силе иконоклазма говорит и серия разрушительных актов, произошедших в Украине в связи с Евромайданом. Началось это в декабре 2013 года в Киеве – с разрушения гранитного памятника Ленину (скульптор Сергей Меркуров), успешно пережившего падение режима в начале 1990-х, – и продолжилось свержением памятников Ленину и чекистам по всей Украине (ил. 1).

Смена парадигм первых лет после развала соцлагеря привела к багателизации идеологии. Результатом этого стало создание парков коммунизма, таких как музей-парк Мементо в Будапеште или парк Грутас в Литве[52]. Вначале довольно популярные, в дальнейшем они не оправдали своего пропагандистского и коммерческого предназначения ввиду смены поколений, прихода другого политического, социального и эстетического опыта. В Москве поверженные памятники советским вождям, свезенные в сквер за Центральным домом художника на Крымском Валу, растворились в созданном там внеидеологическом Парке скульптур. Тотальное отрицание, приведшее к разрушению многих памятников, а также к их остранению путем лишения их первоначального контекста, благодаря их переносу буквально «на свалку истории», уступило место в большинстве случаев более сложному и порой противоречивому отношению и к самим памятникам, и к их месту в городской среде. Руководители Евромайдана призывали разрушителей памятников обратить внимание на их историко-художественную ценность и включение их в охранные реестры, что не могло произойти в первые годы после крушения системы.

Ил. 2а и 2b. Зеленый мост в Вильнюсе. Историческое фото (Thomas Vogt / Flickr / CC BY 2.0 DEED) и фотография свержения скульптур (Wikimedia)

Ил. 3. Миндаугас Навакас «The Hook», 1994, Вильнюс. Фото: Марина Дмитриева

Когда в Вильнюсе по распоряжению городского начальства летней ночью 2015 года снимали с тумб на Зеленом мосту советские скульптуры, это вызвало возмущение литовских коллег-искусствоведов, но при этом – поддержку большинства жителей. Зеленый мост (ил. 2) был спроектирован в Ленинграде. Его построили в 1952 году взамен разрушенного в войну. Скульптуры в стиле соцреализма воплощали идею единства всех слоев общества: красноармейцев и студентов, интеллигенции, рабочих и крестьян. По словам мэра, это было воплощением лжи советского времени. Другой, более убедительный способ противодействия советской идеологии – инсталляция скульптора Миндаугаса Навакаса на фасаде бывшего Дома железнодорожников (1994): огромный ржавый металлический крюк впивается в сталинистский классицистический фронтон клуба с колоннами. Здесь конфликт с советской системой воплощен одним из наиболее выдающихся современных литовских скульпторов как конфликт формы и материала[53] (ил. 3). Не в последнюю очередь благодаря этой амбивалентности клуб стал одним из самых популярных молодежных арт-пространств в городе.

Чья память?

Многозначной оказывается ситуация с памятниками в городах, которым по самому их пограничному расположению суждено было менять подчинение и символическое гражданство. Таков Львов. Культурный палимпсест Львова давно уже привлекает внимание исследователей. Изменение семантики городской среды в процессе советизации, полонизации, украинизации городского пространства проявляется как в смене названий улиц, так и в установке (и сносе) памятников[54]. Конкурирующую память демонстрируют, например, памятники двум историческим фигурам, установленные после обретения Украиной независимости (ил. 4, 5), – основателю Львова князю Даниилу Галицкому, средневековому властителю Галицко-Волынского княжества, получившему от папы римского королевскую корону и воплощающему «европейскую» составляющую львовской идентичности (2002), и Степану Бандере, иконе праворадикального движения украинских националистов (2007).

Одним из самых спорных объектов является Лычаковское кладбище, созданное в самом начале инкорпорации королевства Галиции и Лодомерии в состав Австро-Венгерской империи. Вплоть до Первой мировой войны это кладбище отражало многонациональный состав империи. Поляки составляли большинство, но в городе жили и евреи, и австрийцы, и украинцы. Кладбище было городским, вернее, галицийским некрополем. В период между двумя войнами на кладбище был создан пантеон защитникам Львова, в том числе детям-воинам, «орлятам». В советское время этот пантеон был стерт с лица земли. Центральное место на кладбище занял монумент советским воинам, павшим при взятии Львова в конце войны, – Холм Славы. В постсоветский период пантеон защитникам Львова был восстановлен польскими силами и на средства Польши. Одновременно был усилен украинский коммеморативный элемент, со своими героями и мучениками. В 2005 году состоялось открытие памятника «орлятам» одновременно с памятником украинско-галицийской армии времени Первой мировой войны как совместный проект Польши и Украины. Холм Славы, несмотря на предложения его разрушить, был оставлен в своем мемориальном качестве. Туристические экскурсии по кладбищу, соответственно, адресуются самой разной аудитории и выстраивают свой исторический нарратив. Таким образом, хотя и не всегда мирно, различные памятники в одном городе обслуживают и воплощают культурную память различных этнических и социальных групп, традиционно и эмоционально считающих город «своим».

Ил. 4. Памятник Карлу Марксу в Хемнице, ранее Карл-Маркс-Штадт (скульптор Лев Кербель, 1971). Фото: MKBler/ Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Ил. 5. Памятник Эрнсту Тельману в Берлине (скульптор Лев Кербель, 1986). Фото: Марина Дмитриева

Ил. 6. Дворец культуры и науки в Варшаве, 1952–1955 (архитектор Лев Руднев, коллектив советских архитекторов и инженеров). Фото: Марина Дмитриева