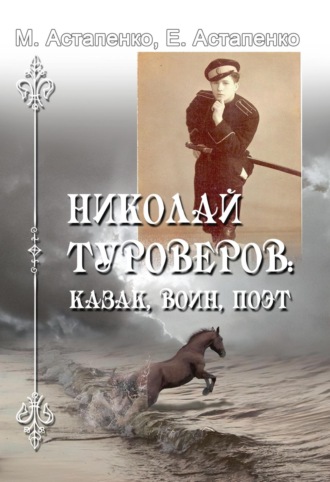

М. П. Астапенко

Николай Туроверов: казак, воин, поэт

Моя река, мой край родной,

Моих пробабок эта сказка,

И этот ветер голубой

Средневекового Черкасска.

История Черкасска манила, притягивала поэтическую натуру Николая Туроверова, он признаётся, что

Мы плохо предков своих знали,

Жизнь на Дону была глуха.

И вспоминает свою «пробабку в лучшей шали», которую «зрел… в достойном блеске старочеркасский богомаз», а впечатления раннего детства сфокусировались на том, как

Паслись на площади телята

И к Дону шумною гурьбой

Шли босоногие ребята,

Ведя коней на водопой;

На берегу сушились сети

Качал баркасы тёмный Дон

Нёс по низовью влажный ветер

Собора скудный перезвон.

В четырехлетнем возрасте Николай Туроверов покинул родную станицу и вместе с семьей переселился в окружную станицу Каменскую. Здесь его отец Николай Николаевич, служивший «по судебному ведомству», вскоре занял должность судебного пристава по Донецкому округу Области Войска Донского.[6] В дальнейшем его карьера шла вверх, и к 1909 году Туроверов-старший стал губернским секретарем.[7]

Станица Каменская, куда переехала семья Туроверовых, в то время являлась центром Донецкого округа Области Войска Донского. Впервые этот населенный пункт упомянут в документах 1671 года как Каменский казачий городок; в 1684 году его основательно разорили азовские турки.[8] Первоначально городок располагался на левом берегу Северского Донца, из-за наводнений пять раз менял местоположение, пока в 1816 году не перешел на правый высокий берег. До 1745 года в станице Каменской действовала деревянная Покровская церковь, сгоревшая в том же году и отстроенная через три года.[9] В 1792 году в станице освятили каменный Покровский храм. Если в 1747 году в Каменской числилось 110 дворов с 610 жителями, то к 1800 году количество дворов увеличилось до 292-х, а жителей – до 3614 человек.[10] По данным донского историка Василия Сухорукова, в 1822 году население Каменской станицы составило 6166 человек; в ней имелись: училище, каменная церковь, 44 ветряные мельницы, 2 общественных и 541 частный дома.[11] «Станица сия есть наилучшая в Донецком округе, – отмечал Сухоруков. – В ней находится Донецкое сыскное начальство и приходское училище. …Улицы в ней правильные, местоположение красивое, большая часть домов изрядно устроены и имеют хороший вид; есть даже красивые дома, а особенно у чиновников».[12] В 1829 году в станице Каменской, на новом месте, был освящен прекрасный каменный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы.[13] К началу 1890-х годов станица Каменская делилась на 2 района: западный – «Кухтиновка» и «Кавказ» – и восточный – «Комаровка».[14] В станице имелось три православных храма: каменные Покровский и Алексеевский (построен в 1833 году на станичном кладбище вдовой полковника Алексея Машлыкина) и Христорождественский (освящен в 1886 году).[15] К началу XX столетия, когда Николай Туроверов уже проживал в Каменской, здесь насчитывалось около семи тысяч жителей.[16]

К лету рокового для России 1914 года в станице Каменской проживало около 25000 человек, действовали «управление окружного атамана и пр. властей, …мужская и женская гимназия, реальное и коммерческое училища, учительская семинария; … три больших ярмарки (в феврале, июне и сентябре), 2 маленьких чугунолитейных и механических завода, 2 пивных, свечные, мыловаренные, кожевенные и т. п. При железнодорожной станции элеватор (механическая ссыпка хлеба)».[17]

Вот в этой славной казачьей станице и прошла безоблачная юность Николая Туроверова. Вспоминая в эмиграции те безмятежные дни и годы на берегу Северского Донца, он писал:

Как счастлив я, когда приснится

Мне ласка нежного отца,

Моя далекая станица

У быстроводного Донца,

На гумнах новая солома,

В лугах душистые стога,

Знакомый кров родного дома,

Реки родные берега.

И слез невольно сердце просит,

И я рыдать во сне готов,

Когда вновь слышу в спелом просе

Вечерний крик перепелов,

И вижу розовые рощи,

В пожаре дымном облака

И эти воды, где полощет

Заря веселые шелка.

Счастливые дни юности Туроверова закончились летом 1914 года, когда грянула Первая мировая война, сразу же названная «Великой войной»… Она круто изменила не только судьбы народов России, Европы и мира, но и личную судьбу Николая Туроверова.

Объявление войны германскому кайзеру в России было повсеместно встречено восторженными патриотическими манифестациями. Началась всеобщая мобилизация… Донские казачьи полки один за другим уходили на восток, горя желанием разгромить немцев и их союзников австрийцев и венгров. Вспоминая те дни, Туроверов писал в стихотворении «1914 год»:

Казаков казачки проводили,

Казаки простились с Тихим Доном.

Разве мы – их дети – позабыли

Как гудел набат тревожным звоном?

Казаки скакали, тесно стремя

Прижимая к стремени соседа.

Разве не казалось в это время

Неизбежной близкая победа?

О, незабываемое лето!

Разве не тюрьмой была станица

Для меня и бедных малолеток,

Опоздавших вовремя родиться?

Вскоре Николай поступил в Каменское реальное училище. Именно в Каменске, в журнале «К свету», издававшемся учащимися реального училища и правительственной женской гимназии, появилось первое известное стихотворение Николая Туроверова – «Откровения».[18] В начале апреля 1917 года Туроверов отправился служить в качестве вольноопределяющегося (в то время так называли добровольцев) в лейб-гвардии Атаманский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк.

Военная судьба бросила Туроверова на русско-австрийский фронт, под Волынь, в окопы. Февральская революция 1917 года уничтожившая самодержавие, заронила в народе надежда на окончание многолетней и малопонятной войны, измотавшей русских людей. Проклиная ее, они готовы были на тяжкие дела и поступки. Все это видел Николай Туроверов, тяжелые предчувствия томили его молодую душу: