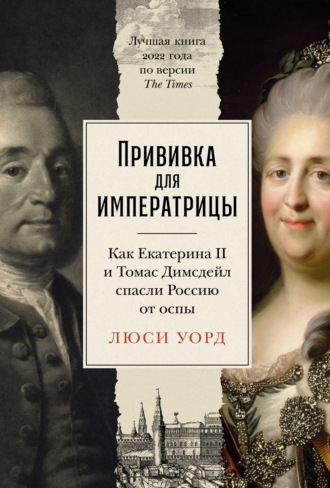

Люси Уорд

Прививка для императрицы: Как Екатерина II и Томас Димсдейл спасли Россию от оспы

Количество умерших от оспы никогда не удавалось точно подсчитать. Основная часть соответствующих сведений, касающихся Британии XVII–XVIII вв., почерпнута из «Лондонских ведомостей смертности» – системы, введенной в 1603 г. для еженедельной записи в каждом столичном приходе числа крещений и похорон; с 1629 г. указывалась и причина смерти, какой она была определена при кончине. Поначалу оспу учитывали вместе с корью, но в 1652 г. вынесли в отдельную категорию, после чего «Ведомости» стали отмечать неуклонный рост смертей от оспы среди жителей Лондона. Впрочем, эта система записи была далека от совершенства – она полагалась на «искателей», каковыми, как правило, служили пожилые женщины, нанятые для осмотра трупов и выявления причин смерти. У многих из них имелся опыт ухода за больными в домашних или больничных условиях, однако женщины в то время не имели доступа к профессиональной медицинской подготовке, к тому же иногда такие «искатели» охотно брали взятки от тех, кто не желал, чтобы его предприятие, лавку, контору и т. п. связывали со смертельной заразной болезнью. А маленькие дети вообще могли умереть еще до появления легко выявляемой оспенной сыпи, поэтому их смерть приписывали невнятной «лихорадке», что еще больше искажало цифры. Но при всем недоучете случаев оспы «Ведомости» ясно показывают, что в начале XVIII в. заболевание было более вирулентным, а эпидемические циклы ускорялись.

Затем вирус стал еще более губительным. В начале XVIII в. в британской столице оспа становилась причиной в среднем каждой двадцатой смерти (из официально зафиксированных), но к 1750-м гг. – уже примерно каждой десятой. В годы эпидемий (например, в 1752 г., когда недуг унес жизни более 3500 человек) пропорция сделалась еще более ужасающей: в среднем более чем одна из семи смертей была вызвана оспой[28].

Для 9/10 английского населения, проживавшего за пределами Лондона, смертность от оспы весьма существенно варьировалась в зависимости от подъемов и спадов эпидемических волн. Длительный промежуток между такими подъемами означал меньший иммунитет на местном уровне, и «пятнистое чудовище» могло ворваться в любой район, оставляя за собой множество жертв. Страх перед оспой был особенно силен в сельских областях, и некоторые деревенские жители предпринимали изощренные усилия, пытаясь изолировать себя от потенциального воздействия болезни. Чтобы убежать от недуга, родители Джона Скотта, поэта-квакера, вместе с детьми перебрались из Лондона в хартфордширскую деревню Амуэлл. Они старались оградить свое талантливое чадо от заражения, не пуская его в школу и оборвав все свои связи с литературным миром. Лишь в 1766 г., когда Томас Димсдейл успешно сделал ему прививку (Джону было тогда уже 35), поэт наконец освободился от «страха этой напасти» и смог вновь посетить столицу, где в течение предыдущих 20 лет побывал всего единожды[29].

Но для большинства людей, особенно из числа бедняков, драконовские меры «избегания всего» были попросту невозможны. Как позже отметил французский математик Шарль-Мари де ла Кондамин в своем программном обращении, пропагандирующем прививки, оспа подобна быстрой и глубокой реке, которую должен рано или поздно пересечь почти каждый, а те, кто пока этого не сделал, живут в страхе, что их в любой момент могут бросить в воду[30]. Этому фаталистическому принятию неизбежной судьбы почти не было альтернативы; многие даже предпочитали, чтобы дети переболели оспой пораньше, пока их болезнь наносит меньший экономический ущерб семье. Тем не менее именно дети составляли подавляющее большинство умерших от оспы: 90 % тех британцев, которых этот недуг свел в могилу, были младше пяти лет; каждый год от этой болезни умирали примерно 1/7 всех русских младенцев и 1/10 шведских[31]. Родителям советовали не пересчитывать своих отпрысков, пока те не вырвутся из когтей оспы. Мемориальная плита в церкви Святого Михаила в Бишопс-Стортфорде, хартфордширском городке, где жила сестра Томаса Димсдейла, содержит имена семи детей семейства Мэплсден. Шесть из них (в возрасте от 5 до 20 лет) скончались на протяжении пяти недель осени 1684 г., а в июне за ними последовало седьмое дитя.

Оспа жестоко терзала экономику не только отдельных семей, но и целых сообществ. Колоссальные расходы на уход за больными бедняками и поддержку домохозяйств, где умер кормилец, оказывали непосредственное влияние на способность приходов выполнять свои обязанности по поддержанию объектов местной инфраструктуры, например дорог и мостов. В 1712 г. три прихода, отвечавшие за деревянный мост на оживленной дороге Челмсфорд–Брейнтри (графство Эссекс), разъясняли в петиции, адресованной квартальной сессии местного суда, что «в нынешнюю весьма болезненную пору по причине оспы» не хватает средств на ремонт моста[32].

Вспышка оспы в небольшом городке нарушала течение повседневной жизни, нанося огромный ущерб торговле: ярмарки и рынки закрывались, продавцы и покупатели старались держаться подальше друг от друга. Чтобы воспрепятствовать распространению недуга, закрывались и школы (часто на несколько недель), что прерывало учебный процесс и вынуждало владельцев этих заведений залезать в долги. Сходным образом болезнь влияла на церковные службы и ритуалы, например крещения или бракосочетания. Машины закона и власти не могли функционировать, когда волна оспы мешала их привычной работе. Судебные заседания (ассизы – выездные сессии суда присяжных, действующего в графстве, или квартальные сессии) приостанавливались или переносились за пределы зараженного района. Джозеф Кинг писал клерку челмсфордского суда, извиняясь за то, что пропускает участие в судебном заседании в качестве присяжного:

Я бы с готовностью принял участие, однако меня поставили в известность, что оспа свирепствует в Челмсфорде и окрестностях, между тем ни моя супруга, ни мои дети пока не перенесли ее, а потому она вселяет в меня такой страх и ужас, что я не дерзаю явиться и смиренно заклинаю вашу честь на сей раз извинить меня[33].

Даже после того как эпидемия стихала, люди не спешили массово возвращаться в города, что вынуждало городские власти выпускать официальные объявления о том, что район свободен от оспы и открыт для ведения бизнеса.

Зримость оспы не только при болезни, но и после нее – в виде шрамов, которые она оставляла после себя, – отбрасывала мрачную тень на повседневное общение между людьми. Богатые семейства, опасавшиеся заражения, публиковали в местных газетах объявления о найме слуг, указывая, что те должны быть переболевшими оспой, о чем будет свидетельствовать их кожа. В свою очередь, соискатели работы давали понять, что они благополучно перенесли эту болезнь, а значит, в этом смысле не представляют риска для нанимателей, поскольку, как мы сегодня выразились бы, обладают иммунитетом к ней. Одна молодая женщина, искавшая место молочницы или горничной, описывала себя как «девушку трезвого поведения, которая уже переболела оспой и которую можно смело рекомендовать как честную работницу».

Подмастерья, заключившие договор об ученичестве, но удравшие от мастеров, обнаруживали, что степень чистоты их лица упоминается в объявлениях, сулящих награду за их возвращение. Так, The Ipswich Journal давал описание Роберта Эллиса, подмастерья кузнеца, «от роду годов двадцати», сбежавшего в Лоустофте: «Волосы рыжие, кожа изрыта оспинами, лицо сильно веснушчатое, ноги кривые»[34]. В 1735 г. объявление о вознаграждении за поимку известного разбойника Дика Турпина описывало этого преступника как «человека высокого, со свежим цветом лица, но с весьма многими оспенными отметинами… носит серо-голубой кафтан и светлого цвета парик из натурального волоса»[35].

Читатели многочисленных газет, появлявшихся в XVIII в. как грибы после дождя, находили на их страницах огромное количество рекламы всевозможных мазей и притираний, якобы уменьшающих боль от оспенных шрамов. Эти объявления размещали предприимчивые, но неквалифицированные лекари-шарлатаны, занимавшие самую нижнюю ступень медицинской иерархии. «Знаменитый сердечный эликсир доктора Даффи», предлагаемый всего по два шиллинга за полпинты (спешите, предложение больше не повторится!), якобы исцелял все на свете, от цинги и подагры до похмелья и геморроя, а кроме того, служил «верным средством от оспы и кори»[36]. Семейные сборники рецептов часто содержали не только кулинарные рекомендации, но и описания медицинских снадобий. В них нередко указывалось, как на основе тех или иных растений сделать домашнее средство от симптомов оспы и ее следов.

Для женщин, особенно занимающих сравнительно высокое положение в обществе, обезображивание, вызванное оспой, несло особенно тяжелые последствия. Утрата «безупречной» красоты становилась не просто предметом личного огорчения – лицо, изрытое оспинами, означало снижение шансов на успешный брак. Выжившие жертвы оспы женского пола, кожа которых была испещрена следами болезни, платили за это существенную цену чисто в экономическом смысле – их «рыночная стоимость», измеряемая не только общественным положением, но и внешней привлекательностью, могла резко снизиться буквально в одночасье. Чтобы избавить богатых жертв оспы от ужаса созерцания собственного изменившегося отражения, со стен в домах снимали зеркала, а маски и вуали гарантировали, что их наружность не испугает посторонних. Однако все эти жесты лишь подчеркивали утрату не только социального статуса женщины, но и, по сути, самой ее личности, идентичности: если быть женщиной означает непременно быть красавицей, то может ли рябая особа в полной мере считаться женщиной?

На фоне всех этих важнейших вопросов бытия все-таки удавалось находить способы, позволявшие брачному рынку по-прежнему действовать. Появился отдельный жанр галантной оспенной поэзии – готовые стишки с названиями наподобие «Даме, по случаю ее выздоровления от оспы» становились удобным шаблоном для воздыхателей, стремившихся объявить, что их любовь отнюдь не поверхностна. В попытке признать то, что невозможно игнорировать, но при этом вдохнуть новую жизнь в понятие красоты, авторы прибегали к довольно неуклюжим метафорам: «Ужели солнца свет слабее оттого, / Что пятнами усыпан лик его?»[37].

Однако с таким бичом, как оспа, не сумела бы справиться никакая поэзия, равно как и всевозможные мази, эликсиры, пиявки и прочее в том же роде. Лишь радикально новый подход мог бы успешно бросить вызов этому вирулентному заболеванию, которое уносило на тот свет все больше жертв. Когда юный Томас Димсдейл еще только начинал осваивать медицинское искусство, перенимая его основы у отца, новости об одном медицинском новшестве, которое в конце концов резко повысило шансы человечества в борьбе с оспой, стали поступать из самых что ни на есть ближних мест – из Лондона, до которого было всего несколько миль. Первым сторонником и пропагандистом этого метода в Британии стал не какой-нибудь почтенный врач, а женщина, которая несла на себе и эмоциональные, и физические следы оспы.

Леди Мэри Уортли-Монтегю, аристократка, мать семейства, женщина большой проницательности и ума, отличалась решительностью и отвагой. Кроме того, при бунтарском нраве это была модная дама с великолепными связями в свете, отлично понимавшая силу влияния человека на других. Получилось весьма эффективное сочетание: неудержимая аристократка признавала медицинскую значимость прививок и знала, что может вполне успешно продвигать этот метод личным примером.

Дочь члена парламента от партии вигов Ивлина Пьерпонта, графа Кингстона, леди Мэри с детства вращалась в политических и придворных кругах. У нее с ранних лет выработалось особого рода чутье к общественной жизни и к тому, какое место она в ней занимала. Мэри жадно глотала книги, сочиняла стихи, самостоятельно выучила латынь. В автобиографии, составленной в подростковые годы, она провозглашала: «Я намерена написать историю весьма необыкновенную, сочетающую в себе простоту изложения, чтобы даже я сумела ее поведать, с атмосферою романтическою, притом в ней не будет ни единого слога фальшивого»[38].

В 1712 г. (в том самом году, когда родился Томас Димсдейл) Мэри вопреки желанию отца, прочившего ее за англо-ирландского политика Клотуорти Скеффингтона, сбежала с аристократом и политиком Эдвардом Уортли-Монтегю. Она славилась красотой, остроумием и интеллектом, так что быстро заняла видное место при дворе, а также среди аристократической и литературной элиты Лондона.

Но, как нам известно, социальное положение не давало защиты от оспы: болезнь с равной жестокостью обрушивалась на бедноту и знать. В 1713 г. Уильям, младший брат Мэри, которого она очень любила, умер от оспы, а два года спустя недуг добрался и до нее самой. Ей было тогда 26 лет. Она выздоровела, но ее лицо осталось испещренным оспинами, к тому же у нее выпали все ресницы, что породило ее знаменитый пронизывающий взгляд – и ощущение утраченной красоты, не покидавшее Мэри до конца жизни.

В 1717 г., едва оправившись от переживаний, супруги Монтегю поехали в Турцию (Эдварда назначили послом при оттоманском дворе в Константинополе). Вскоре после прибытия Мэри познакомилась с традиционной медицинской практикой, которая, к ее немалому изумлению, бросала нешуточный вызов страшному вирусу: это была прививка. По ее наблюдениям, местные семьи каждый сентябрь проводили «оспенные вечера», на каждом из которых лечили огромное количество детей – до шестнадцати за один раз. Она с воодушевлением писала леди Саре Чизуэлл, своей подруге детства: по турецкой методе старухи при помощи иглы переносили каплю гноя из пустул больного оспой в вены ребенка в нескольких местах, а потом закрывали ранки кусочками ореховой скорлупы. Ребенок заболевал оспой в слабой форме, после чего обретал иммунитет к ней до конца жизни. «Оспа, столь смертоносная и столь распространенная среди нас, здесь совершенно безвредна – благодаря изобретению прививания, как они это именуют, – сообщала она. – Каждый год этой операции подвергаются тысячи… и нет никаких примеров, чтобы кто-нибудь от нее умер. …Я в достаточной мере патриотка, чтобы по мере сил своих постараться ввести сие полезное изобретение в моду у нас в Англии»[39].

И Мэри сдержала слово. Она подвергла своего пятилетнего сына Эдварда болезненной, но успешной прививке, которую осуществила «старая гречанка» при помощи тупой ржавой иглы (при этом присутствовал Чарльз Мейтленд, посольский хирург). Затем она вернулась в Лондон, полная горячего стремления всячески пропагандировать эту практику[40]. Она отлично выбрала время. В апреле 1721 г., после необычайно теплой зимы (в январе цвели розы), оспа свирепствовала в британской столице «точно ангел-разрушитель». Все большее количество ее собственных знакомых умирали от этого недуга, и Мэри пригласила к себе Мейтленда, чтобы тот сделал прививку ее трехлетней дочери, которую тоже звали Мэри[41]. Хирург неохотно согласился, но настоял, чтобы при процедуре присутствовали два дипломированных врача – «не только для подания советов по части здоровья и безопасности дитяти, но и для того, чтобы выступить свидетелями сей практики и споспешествовать росту доверия к ней и ее репутации».

Девочке сделали прививку в обе руки (без всякого предварительного кровопускания, приема слабительного или рвотного), после чего она «хорошо и благополучно» переболела оспой, оставившей на ее коже лишь несколько заметных пятен[42]. Когда три почтенных члена Королевского колледжа врачей{7} (вероятно, в их число входил и его тогдашний президент – сэр Ганс Слоун) прибыли осмотреть юную пациентку, они обнаружили, что она «весело резвится в комнате, превосходно себя чувствуя и совершенно оправившись от оспы»[43]. Это была первая прививка, официально сделанная в Великобритании.

Это событие явило собой важную веху в истории, однако ее можно было достичь и иным путем. Сообщения о прививках, делавшихся в Китае и Оттоманской империи, стали поступать в Англию с начала XVIII в. Наиболее влиятельным поставщиком таких известий явился врач Эммануэль Тимони, грек по рождению. Его краткий письменный доклад об использовании этого метода в Константинополе был представлен на заседании Британского королевского научного общества в 1714 г.[44] Как сообщал Тимони, прививочная практика добралась до Константинополя примерно в 1672 г.: ее завезли туда черкесы и грузины, прибывшие с другого берега моря – из кавказской части Восточного Причерноморья. Туркам удалось преодолеть «подозрения и сомнения», и с тех пор в стране эта практика широко применялась, причем пользовалась триумфальным успехом: «После операции, коей подвергают людей обоего пола, всех возрастов и различных темпераментов… не замечено никого, кто бы скончался от оспы».

Члены Общества – влиятельной национальной академии, основанной полувеком ранее (в то время ее возглавлял не кто иной, как сэр Исаак Ньютон), попросили предоставить им дополнительные сведения. Другой врач, Джакомо Пиларини (венецианец, родившийся в Греции и практиковавший в Москве, Смирне и многих других крупных городах), подтвердил, что такая методика и в самом деле применяется. В 1716 г. он сообщил, что прививки с успехом использовали на Балканах и Кавказе за много лет до того, как эта практика стала распространяться в христианских общинах Турции[45]. Статьи Тимони и Пиларини вышли в Philosophical Transactions, журнале Общества, и члены уважаемой организации обсудили изложенные в них идеи. Однако никто не сделал попыток пойти дальше – на протяжении 21 года из-за глубоко укоренившегося медицинского консерватизма не было поставлено ни единого клинического эксперимента, дабы проверить действенность странной процедуры, которую проводят старухи в чужеземных краях.

Английская медицинская элита не снизошла и до того, чтобы обратить внимание на ту народную методику, которая буквально у нее под носом применялась для борьбы с оспой. В некоторых областях Шотландии и Уэльса с давних пор существовал деревенский обычай «покупки оспы»: селяне платили несколько пенсов за оспенные струпья, чтобы подержать их в руках или втереть детям в кожу. Возможно, идея состояла в том, что такой перенос болезни от одного человека к другому излечивает тех, кого затронул недуг.

В конечном счете ни доклады ученых, ни существующая практика не привели к запуску массовой прививочной кампании в Британии. Вместо этого катализатором стал пример решительной и хорошо информированной женщины, страстно убежденной в правоте своего дела и готовой ради него поставить на карту жизнь собственных детей. О прививке, которую сделали маленькой Мэри Монтегю, не писали в газетах, но благодаря светским связям и общественному положению ее матери весть об этом событии, конечно, быстро разлетелась по влиятельным лондонским кругам. Доктор Джеймс Кийт, один из врачей, наблюдавших за выздоровлением ребенка, тут же распорядился, чтобы процедуре подвергли его собственного шестилетнего сына Питера – во время эпидемии 1717 г. оспа унесла жизни двух старших братьев мальчика. Устроив так, чтобы ее дочь привили в Англии в присутствии почтенных свидетелей-медиков, леди Монтегю тем самым способствовала формированию серьезного отношения к «экзотическим» восточным обычаям, которые прежде считались просто научным курьезом. Ее личный поступок как матери приобрел общественное значение.

Для британских столичных элит прививки стали новой модой – именно на это и надеялась Мэри. Возя дочь по лондонским гостиным как живое доказательство успешного выздоровления и уверенности в сформировавшемся иммунитете (как мы сегодня выразились бы, она продвигала свою идею. Эпидемия оспы продолжала бушевать, что придавало дополнительную убедительность кампании, которую бесстрашная женщина проводила в одиночку. Хорас Уолпол, младший сын премьер-министра Роберта Уолпола, стал одним из первых аристократических младенцев, подвергнувшихся этой процедуре наряду с детьми австрийского посла, а также будущим романистом Генри Филдингом и его братом и сестрой[46]. В 1723 г. Мэри сообщала сестре, что «леди Бинг привила обоих своих детей… Полагаю, у них все обойдется вполне благополучно. …Весь город проделывает то же самое, и меня буквально разрывают на части, зазывая в гости, так что я принуждена сейчас на время укрыться в деревне».

Среди всех знатных семейств, быстро последовавших ее примеру, одно имело больше влияния, чем все остальные, вместе взятые, – речь идет о королевской семье. Благодаря своему происхождению, обаянию и остроумию Мэри обладала хорошими связями при дворе и часто посещала Сент-Джеймсский дворец. Там она играла в карты с королем Георгом I (этот принц из Ганноверской династии взошел на британский престол в 1714 г. после смерти королевы Анны) и присоединилась к кружку, центром которого была его невестка Каролина Ансбахская, принцесса Уэльская, интеллектуалка, отличавшаяся научным складом ума.

Анна, старшая дочь Каролины, едва избежала смерти от оспы примерно в то же самое время, когда маленькой Мэри Монтегю сделали прививку, поэтому неудивительно, что встревоженная мать Анны очень хотела защитить двух младших дочерей от этого недуга и узнать подробности, касающиеся новой процедуры. Поддерживаемые принцессой, несколько врачей (в том числе и сэр Ганс Слоун) подали королю петицию с просьбой разрешить провести прививочные испытания на осужденных узниках Ньюгейтской тюрьмы, с тем чтобы добровольцам, отобранным затем для участия в опытах, было даровано помилование. Монарх дал согласие.

К так называемому королевскому эксперименту, сопровождавшемуся большой газетной шумихой, приступили в августе 1721 г. Его официальными покровителями стали Каролина и ее супруг, будущий король Георг II. Об этических соображениях никто не заботился. Для участия в опыте отобрали троих мужчин и двух женщин: все это были воры, осужденные за кражу различных товаров (в том числе париков, наличных денег и персидского шелка) и единодушно клявшиеся, что никогда не болели оспой. Мейтленд лично сделал каждому из них прививку в обе руки и в правую ногу под бдительным надзором Слоуна и личного врача короля. Третьей женщине внесли в ноздри растертые оспенные струпья в попытке воспроизвести альтернативную прививочную методику, применяемую в Китае. Свидетелями испытания стали 25 докторов, хирургов и аптекарей.

У пяти узников появились вполне ожидаемые пятна (в количестве нескольких дюжин у каждого) и легкая лихорадка. Они быстро выздоровели, хотя назальный метод оказался весьма некомфортным. У одного мужчины не появилось никаких симптомов. Как выяснилось, он солгал, чтобы получить свободу, а на самом деле уже болел оспой. Результаты эксперимента убедили Слоуна, что прививка порождает слабую форму оспы и не оказывает воздействия на тех, кто уже переболел ею естественным образом.

Оставалось проверить один важнейший факт: действительно ли мягкая форма болезни, искусственным путем вызываемая с помощью прививки, дает полный иммунитет к натуральной оспе? Существовал лишь один способ, позволявший удостовериться в этом: следовало подвергнуть воздействию натуральной оспы кого-то из привитых арестантов, поэтому Элизабет Харрисон, 19 лет, отправили выхаживать нескольких больных оспой, в том числе одного школьника, с которым ей приказали спать рядом на всем протяжении его болезни. Элизабет не заболела – Слоун и его коллеги-врачи получили нужное доказательство.

Принцесса Каролина продолжала размышлять о том, стоит ли ей прививать двух младших дочерей. Проведенные опыты не до конца убедили ее. Чтобы проверить действенность процедуры именно применительно к детям, она заплатила за еще одно клиническое испытание – на представителях группы, чьи тела, по сути, рассматривались как собственность государства: для эксперимента отобрали шесть юных сирот, содержавшихся в вестминстерском приходе Святого Иакова. Эти дети тоже успешно оправились после прививки, и The London Gazette поместила специальное объявление, извещавшее, что каждый день в утренние и дневные часы они будут выставлены на всеобщее обозрение в одном доме в Сохо, дабы «удовлетворить любопытство всех желающих»[47].

С благословения их деда Георга I и с разрешения парламента 11-летней принцессе Амелии и 9-летней принцессе Каролине наконец сделали прививку в апреле 1722 г. Процедуру осуществил королевский хирург Клод Амиан. Ему ассистировал Мейтленд под общим надзором Слоуна[48]. Здоровье девочек, как и в случае подопытных узников и сирот, вскоре восстановилось. Принц и принцесса Уэльские стали активно показывать их при дворе, где дети исполняли специально поставленные танцы, призванные продемонстрировать их цветущее здоровье[49]. Подобно Мэри Уортли-Монтегю (а через несколько десятилетий – и российской императрице Екатерине II), Каролина Ансбахская сознавала, что одних лишь научных фактов зачастую недостаточно для того, чтобы устранить сомнения в пользе прививок. Здесь играют важнейшую роль и другие соображения: связи между людьми, сила личного примера.

Члены королевского семейства, принадлежащего к Ганноверской династии, стали ярыми сторонниками и пропагандистами прививок против оспы и оставались таковыми на протяжении всего XVIII столетия. Георг I отправил Мейтленда в Ганновер, для того чтобы тот сделал прививку Фридриху, внуку короля. Кроме того, монарх написал своей дочери Софии Доротее, королеве Пруссии, рекомендуя эту процедуру[50].

Принцесса Каролина и будущий король Георг II продолжали прививать свою растущую семью. Позже Георг III и королева Шарлотта привили всех своих пятнадцать детей. Два их сына все же умерли, но монаршая чета продолжала неуклонно поддерживать прививочный метод, поощряя его распространение и за границей посредством английских врачей, таких как Томас Димсдейл.

Однако по мере того как принц и принцесса Уэльские все больше пропагандировали это революционное достижение медицины, уже набирало силу антипрививочное движение. Семейства, входящие в элиту, требовали прививок, и врачи спешили удовлетворить их запросы. Из-за этой спешки произошли две трагедии, о которых весьма широко сообщалось: четырехлетний сын одного английского графа, привитый Мейтлендом, умер вскоре после процедуры, а лакей, служивший в Хартфорде, скончался после того, как подхватил оспу от привитого ребенка, проживавшего в доме. Первый случай показывал, что сама процедура сопряжена с некоторым риском, второй же выявлял неприятную истину: привитые пациенты во время восстановления могут (несмотря на то, что они привиты) заражать окружающих натуральной оспой.

Уильям Вагстафф, врач больницы Святого Варфоломея и член Королевского научного общества, подчеркивал опасность случайного заражения в пространном открытом письме, опубликованном всего через несколько недель после завершения королевского эксперимента[51]. Как утверждал Вагстафф, привить пациента – это все равно что сознательно поджечь дом и из-за этого обратить в пепел всю округу, даже если первый дом в результате уцелеет. «Когда же не только привитые, но и заразившиеся от них умирают от сего недуга, всякому родителю пора задуматься над тем, что он делает, прививателю же нелишне осознать, что он в ответе за все последствия», – кипятился он.

Подобно всем своим современникам-медикам, он пытался осмыслить новую методику в понятиях классической гуморальной теории и предупреждал, что вещество из пустул, вводимое в кровь пациентов, невозможно должным образом вывести через кожу, а кроме того, заявлял, что до сих пор неизвестно, как рассчитывать дозу, необходимую для каждого конкретного пациента. Он подчеркивал, что «сей эксперимент все отдает на волю неопределенности» и не гарантирует, что иммунитет, который при этом якобы достигается, будет постоянным.

Как писал Вагстафф, врачи не должны слишком торопиться в своем одобрении практики, недостаточно подкрепленной рациональными доводами или фактами. Язвительно намекая на царственных родителей, становящихся законодателями светских обычаев, он отмечал, что «мода на прививку от оспы покамест торжествует, проникнув даже в самые блестящие семейства». Мэри Уортли-Монтегю догадалась ухватиться за мудрость турецких старух и начать распространять ее, но доктор Вагстафф, обуреваемый предрассудками, отвергал прививки как раз из-за того, что они происходят с Востока, где средоточием их применения являются женщины, а не мужчины. Он возмущенно писал: «Потомки, вероятно, едва ли сумеют поверить, что эксперимент, практикуемый лишь немногими несведущими женщинами из безграмотного народа, не склонного к размышлению, внезапно и притом на основании лишь шаткого опыта будет перенят одной из просвещеннейших стран мира и найдет себе путь даже в королевский дворец».

Еще один критик прививок, хирург Легард Спархем, клеймил их как «один из скандалов нашего времени», сравнимых с финансовым пузырем Компании Южных морей – печально знаменитым кризисом, причинами которого стали людская жадность и жульническое манипулирование рынком ценных бумаг[52]. Спархем, полагавший, что прививочный процесс вводит в кровоток «яд» и порождает опасно острую форму оспы, одним из первых высказал фундаментальное возражение, которое будут всегда выдвигать против классического прививочного метода и его преемницы вакцинации: зачем человеку сознательно подвергать свое здоровье непосредственному риску, чтобы противодействовать риску будущему, которого он, быть может, избегнет?

По словам Спархема, это как если бы человек, страдающий зубной болью, советовал другу вырвать здоровый зуб просто на всякий случай (вдруг тот когда-нибудь заболит) или как если бы солдат просил товарища пристрелить его, чтобы подготовить к возможной гибели в сражении. Он писал: «Легковерных бедняг, находящихся во вполне здоровом и благополучном состоянии, некоторые корыстные хитрецы искусными уловками убеждают переменить здоровое состояние на болезненное; променять ожидание возможной будущей болезни на неминуемую болезнь уже сегодня, под предлогом безопасности в грядущем».

Спархем вообще предпочитал не обходиться простыми фразами там, где можно было использовать цветистые. Помимо всего прочего он стал одним из первых критиков, описывавших прививку в понятиях «вероятности», «случая», – в более жесткой форме эта идея позже заняла центральное место в продвижении новой методики. С тяжеловесной иронией хирург писал: «Ведь всем известно, что природные склонности человека побуждают его безо всякой необходимости бросать жребий, рискуя собственной жизнью, ибо есть возможность случайно уцелеть. Сие достойно величайшего восхищения». В заключение он отпустил одно из первых в истории медицины язвительных замечаний в адрес врачей-первопроходцев, ответственных за прививки: «Мы пребываем в отчаянном положении, и эти господа, эти новые хирурги, любезно снабжают нас средствами для отправки на тот свет».