Люси Уорд

Прививка для императрицы: Как Екатерина II и Томас Димсдейл спасли Россию от оспы

Но там, где не помогают цифры, может подействовать сила личного примера. Екатерина Великая, будучи самодержавной правительницей в стране с абсолютной монархией, могла силой навязать прививку своим подданным, но предпочла сама выступить, как мы сегодня выразились бы, ролевой моделью. Она использовала факт своего успешного восстановления после прививки, чтобы убедить других последовать тем же путем. Ее выздоровление прославляли церковные службы, в его честь проводились празднества с фейерверками, были отчеканены специальные медали. В наши дни знаменитости, лидеры мнений и политики постят в соцсетях фотографии, показывающие, как их вакцинируют от ковида, а Букингемский дворец сознательно нарушил традиции не давать комментариев по поводу здоровья монарха и официально объявил, что королеве была сделана прививка.

Вакцинация успешно прошла проверку временем, зарекомендовав себя как одна из самых действенных процедур в сфере общественного здравоохранения на планете. Больше 40 лет назад оспу удалось полностью ликвидировать благодаря согласованным действиям, проводящимся под эгидой Всемирной организации здравоохранения. В 2017 г. количество детей по всему миру, вакцинированных от различных заболеваний, достигло исторического максимума, превысив 116 млн. Глобальная инициатива по искоренению полиомиелита, самая масштабная в истории координируемая международная программа в области общественного здравоохранения, позволила сократить заболеваемость полиомиелитом более чем на 99 % с момента запуска в 1988 г.; не за горами полное избавление человечества от этой болезни[8]. Сейчас, когда я пишу эту книгу, противоковидная вакцинация уже показала себя как мощное оружие борьбы с коронавирусом, хотя крайне неравномерное распределение самих вакцин наглядно свидетельствует о высоком уровне неравенства в современном мире.

Несмотря на все эти важные вехи, вакцинация до сих пор нередко встречает скептическую реакцию, с которой сталкивались еще первые врачи, делавшие прививки. Вакцинная нерешительность (этот термин применяется по отношению к тем, кто откладывает прививку или вовсе отказывается от нее, несмотря на доступность вакцины) и антипрививочные настроения сейчас снова на подъеме. Их подогревают многообразные факторы: и политики-популисты, и застарелая обида на экспертов, и социальные сети – дезинформация через них распространяется по миру практически мгновенно, для этого требуется даже меньше времени, чем для прививания одного ребенка.

При этом недоверие общества к вакцинам и службам здравоохранения, которые занимаются вакцинацией, стремительнее всего растет не в бедных странах, а во вполне обеспеченных государствах Запада: проведенное в 2016 г. глобальное социологическое исследование уровня доверия к вакцинам показало, что скептицизм опрошенных выше всего в Европе, которая опережает по этому показателю все прочие регионы[9]. «Тревоги, связанные с вакцинацией, вещь не новая, однако вирусное распространение обеспокоенности, усиливаемое давлением онлайновой дезинформации, нарастает и охватывает весь мир», – пишет автор исследования в медицинском журнале The Lancet[10]. Во время пандемии COVID-19 правительства западных стран начали вмешиваться в этот процесс, стараясь укрепить уверенность общества в новых вакцинах и требуя, чтобы соцсети-гиганты удаляли посты, вводящие пользователей в заблуждение по поводу прививок, и продвигали сообщения, верные с точки зрения науки.

Эксперты ВОЗ еще в 2018 г., через восемь лет после начала объявленного вакцинного десятилетия, предупреждали, что выгоды иммунизации, достигнутые тяжким трудом, можно легко утратить. В 2019 г. ВОЗ заявила, что в Европе будут приняты срочные меры после резкого всплеска заболеваемости корью, и лишила четыре страны (в том числе и Великобританию) официального статуса «государство без кори», поскольку уровень иммунизации там опустился ниже порога, необходимого для того, чтобы от заболевания было защищено все население (иными словами, чтобы был достигнут групповой иммунитет). В том же году ВОЗ включила вакцинную нерешительность в число десяти главных мировых угроз здоровью.

Подобно прививочным дебатам XVIII в., нынешний вакцинный скептицизм показывает, как ярко прививки отражают особенности времени. Мышление эпохи Просвещения с его рациональным взвешиванием большего и меньшего вреда сталкивалось с бытовавшим в обществе нежеланием брать на себя непосредственный риск или бросать вызов Провидению с его конкретными, пусть и неведомыми планами на каждого человека. Экономические факторы тоже играли свою роль: Томас Димсдейл ехидно замечал, что прижимистые английские приходы порой все-таки можно убедить профинансировать прививки для бедных, ибо похороны умерших от оспы обходятся дороже[11]. Сегодняшние правительства рассматривают противоковидную вакцинацию не только как общественное благо в сфере здравоохранения, но и как помощь в быстром запуске экономических систем, пробуксовывающих после месяцев локдауна.

В эпоху интернета и прочих массовых инструментов мгновенной, лишенной всяких фильтров коммуникации на фоне растущей подозрительности по отношению к экспертам традиционные власти, авторитеты и даже сама наука, по сути, швырнули вакцинацию в горнило культурных войн. Идея коллективного иммунитета, согласно которой значительное большинство людей должно быть вакцинировано, чтобы сдержать распространение болезни, породила напряженность, вызванную противоречиями между свободой личности и интересами государства, стремящегося к общему благу. Службы общественного здравоохранения могут сколько угодно рассылать напичканные статистикой послания о безопасности вакцин в массовых масштабах, но эти сообщения затеряются на фоне бьющих по эмоциям (и удобных для распространения в Сети) заявлений о мнимом вреде, который кому-то якобы нанесла прививка. Процедура, имеющая истоки в народной медицине, проводившаяся старыми знахарками, которые хранили вирусный материал в ореховой скорлупе, вдруг начала выставляться как некий инструмент подавления и угнетения масс, применяемый злокозненными элитами.

Да, прививки выявляют предубеждения каждой эпохи, но отражают и нашу постоянную особенность – вечные взлеты и падения, свойственные человеческой природе. В поисках новых способов, позволяющих справиться с вакцинным скептицизмом, ВОЗ и другие организации общественного здравоохранения во многом проходят путь, который человечество неоднократно проходило в былые столетия. Прививки, особенно если речь идет о детях, затрагивают наши самые глубинные и неискоренимые эмоции – любовь, страх смерти – и наши самые темные черты: склонность к предрассудкам, эгоизм, иррациональность.

Прививка свела вместе Томаса Димсдейла и его царственную пациентку больше двух с половиной веков назад, но их надежды, опасения и сложные мотивы вполне узнаваемы и сегодня. Екатерина II подавила свой детский страх перед оспой, чтобы подвергнуться процедуре вакцинации ради сына, с которым она никогда не была особенно близка, и ради населения страны, к которому относилась полупрезрительно и которое тем не менее хотела защитить. Ее врач преодолел собственную тревогу и, по сути, поручился своей жизнью за успешность медицинского прорыва, в который страстно верил. Придворные, желавшие подвергнуться новому иноземному лечению не больше, чем прыгнуть в ледяные воды Невы, в одночасье решили, что эта практика – последний крик моды.

Прививку Екатерины окружал вихрь эмоций, но в основе процедуры лежали конкретные факты. Какие бы страхи и амбиции ни мотивировали доктора и его царственную пациентку, они твердо верили в научные основы прививочного метода и в его способность победить недуг, ставший ужасным бичом человечества. Оба старательно документировали прививку и активно распространяли точные сведения о ней, стремясь как можно шире разрекламировать эту практику. Бросая вызов предрассудкам и стараясь внушить другим доверие к фактам и научным доказательствам, и государыня, и ее врач желали, чтобы их история стала широко известна.

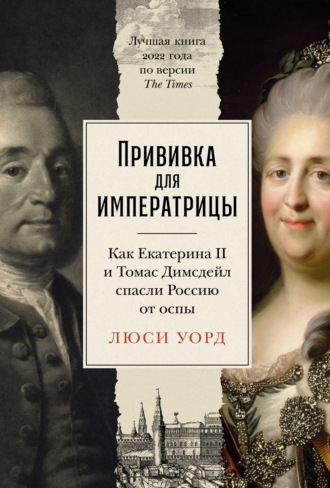

Барон Томас Димсдейл. Портрет кисти Карла Людвига Христинека (Логина Захаровича Кристинека), 1769 г.

1. Врач

…джентльмен необычайно искусный в своем ремесле, наделенный несказанной человечностью и щедростью.

Приходская книга Литл-Беркхамстеда. 1768 г.

Рождение Томаса Димсдейла официально зафиксировано в аккуратном рукописном свидетельстве. Младенец появился на свет 29 мая 1712 г., став шестым ребенком – и четвертым сыном – Джона и Сюзанны Димсдейл, проживавших в приходе Тейдон-Гарнон (графство Эссекс, Англия). Документ подписали шесть свидетелей.

Сохранился и второй листок бумаги, на одной стороне которого приведены даты рождения Томаса и некоторых других отпрысков четы Димсдейл. На другой стороне имеется нечто довольно неожиданное – медицинский рецепт. В нем указано, что для излечения от камней в почках необходимо добавить шафран, куркуму, перец и кору бузины в три пинты белого вина и принимать это снадобье утром, едва проснувшись, и вечером, перед сном. В конце отмечено: «Прежде надлежит вызвать у себя рвоту»[12].

В доме Димсдейлов хранилось множество таких рукописных рецептов лекарственных средств. Врачами были и Джон, отец Томаса, и Роберт, отец самого Джона. Если отступить еще на одно поколение назад, мы увидим, что во времена Английской гражданской войны прадед Томаса, активный сторонник парламента, одновременно подвизался и в качестве хозяина постоялого двора в хартфордширской деревне Ходдсдон, и в качестве местного брадобрея-хирурга[13]. Джон Димсдейл обзавелся практикой в Эппинге – маленьком ярмарочном городке, притулившемся среди пастбищ и широко разбросанных деревушек примерно в 17 милях к северо-востоку от Лондона, у самого кончика длинной полосы древнего леса, который до сих пор носит название Эппингского. Там он лечил не только тех, кто мог себе позволить заплатить за его услуги, – он помогал сотрудникам попечительства о бедных Тейдон-Гарнона, обеспечивая базовое здравоохранение множеству обнищавших семейств, единственным подспорьем для которых было приходское пособие.

Самодельное свидетельство о рождении проливает свет на детали генеалогии Димсдейлов. Семья принадлежала к квакерам – членам религиозного пуританского движения, возникшего столетием раньше, к исходу Английской революции. Отказываясь признавать власть церкви Англии и ее наемного священства, члены Религиозного общества Друзей, как официально именовались квакеры, отвергали приходские книги и вели собственную независимую запись рождений, бракосочетаний и смертей. Согласно представлениям членов общества, Господь пребывает в каждом смертном, и квакерам полагалось трепетать от Его слова.

К моменту рождения Томаса власти Англии уже вполне терпимо относились к квакерству, но опыт преследований был свеж в памяти членов семьи. Роберт Димсдейл, дед нашего героя, родившийся в соседнем графстве Хартфордшир, перешел в эту веру в первые годы существования движения, когда после реставрации монархии в Англии квакеры столкнулись с протестами, конфискацией имущества и преследованиями, связанными с их отказом присягать на верность престолу и платить церковную десятину. «Друзья» придерживались миролюбивой философии, но их считали угрозой общественному порядку. В 1661 г. Роберта даже ненадолго поместили в хартфордскую тюрьму за то, что он не ходил в церковь. Его выпустили, но почти тотчас же снова посадили за решетку (еще на девять лет) за то, что он «занимается врачеванием без надлежащей лицензии». По-видимому, его врачебная работа, пусть он и не имел официальной квалификации, оказалась достаточно успешной, чтобы его соперники-конформисты увидели в ней угрозу для себя.

В конце концов Роберт, очевидно, решил: «С меня хватит». Устав от угнетения на родине, он присоединился к тысячам других диссентеров, искавших подлинную религиозную свободу и «покойную жизнь» в Новом Свете, где ирландец Уильям Пенн и другие квакеры успели приобрести целых три американских колонии. Задержавшись лишь для того, чтобы отхватить 5000 пенсильванских акров как первый покупатель в 1682 г. (в том самом году, когда флот Пенна преодолел бурные воды Атлантики и добрался до новой колонии), Димсдейл эмигрировал в Америку вместе с женой Мэри и юными детьми, но обосновался на другом участке земли, который перед этим купил на территории округа Барлингтон в Западной Джерси.

Провинция Западная Джерси находилась рядом с Пенсильванией – по другую сторону реки Делавэр. Это была уже вполне обустроенная колония, процветавшая благодаря следованию квакерским принципам терпимости, простоты жизни, религиозной и политической свободы в сочетании с трудолюбием, честностью и активной предпринимательской деятельностью. Явившись сюда, европейские поселенцы обнаружили малонаселенные земли, богатые растительностью и живностью и весьма перспективные с точки зрения сельского хозяйства. Они не сомневались в своем праве на колонизацию, но все-таки подписали договоры с индейцами ленни-ленапе, обитавшими в этих краях. Между местными жителями и колонистами сложились мирные отношения, что представляло собой яркий контраст с теми конфликтами, которые бушевали в других поселениях.

Хотя Роберт (возможно, истосковавшись по лугам и лесам Юго-Восточной Англии) вместе с семьей вернулся в родные места в 1689 г., временная эмиграция и разумные инвестиции принесли ему немалое богатство (он и до этого был человеком обеспеченным), высокое общественное положение как члена законодательного органа и окружного суда западноджерсийского Барлингтона и опыт проживания в сообществе, в основе существования которого были положения его, Роберта, веры. Сам Пенн описывал его как «человека хорошего и основательного, изобретального [sic] и самодостаточного». Роберт передал эти принципы своим сыновьям, а затем их унаследовали его внуки. Профессия врача также стала семейной.

Томас, тот самый ребенок, чье рождение было наспех записано на обороте медицинского рецепта, был, как уже упоминалось, отпрыском Джона Димсдейла, старшего сына Роберта. Семья жила на окраине Эппинга, в обширном доме тюдоровской архитектуры, именовавшемся «Кендаллс». Это был один из объектов недвижимости, приобретенных Робертом по возвращении из колоний и завещанных Джону, который унаследовал и врачебную практику отца. Кучку более скромных строений и пристроек, относящихся к тому же дому, занимали жильцы-ремесленники, а прилегающий к нему луг позволял отдохнуть от шума и суеты и стал отличным местом для игр детей[14].

В двух шагах от «Кендаллс», чуть севернее, располагался недавно построенный квакерами городка дом собраний – здание из красного кирпича под соломенной крышей. Димсдейлы являлись сюда для нехитрых и по большей части безмолвных богослужений. Джон Димсдейл, следуя традициям Друзей, женился на квакерше – Сюзанне Бауйер. Деньги и связи ее семейства помогли упрочить положение мужа, профессия которого, впрочем, и без того приносила хороший доход. Сообщество квакеров весьма неодобрительно смотрело на брак с «посторонними» (то есть с иноверцами), и на то, чтобы загонять отступников обратно в лоно квакерства, употреблялись немалые усилия.

Томас и семеро его братьев и сестер росли в уюте семьи, для которой были очень важны квакерские ценности. Принципы честности, равенства, ненасилия и справедливости были для них не абстрактными представлениями, а настоящим кодексом жизни. В XVIII в. именно голоса квакеров стали главными в движении за отмену британской работорговли, социальные реформы, пацифизм и общественное здравоохранение – за все это впоследствии выступил и Томас Димсдейл.

В 1751 г. Сюзанна Димсдейл, составляя завещание в пользу Томаса и его брата Джозефа (все остальные их братья и сестры к тому времени уже умерли), по-прежнему настаивала, чтобы ее взрослые сыновья поступали согласно догматам их веры и воспитывали собственных детей в том же духе: «Я желаю, чтобы вы оба жили в истинной любви и привязанности друг к другу, в согласии с тем, что ваше сердце видит правильным, и сторонясь всяческого зла, дабы вы являли собой добрый пример вашим детям». Впечатления квакерской семейной жизни во многом сформировали натуру Томаса Димсдейла. Его приверженность вере отцов и приязнь к ней не покидали его в течение всей жизни, хотя в некоторых отношениях он разошелся с ней. Наличие друзей и знакомых, принадлежащих к квакерству, не единожды сыграло важную роль в его карьере: именно благодаря этим связям его пригласили в Россию, что навсегда переменило его жизнь.

Семья Томаса помимо веры дала ему и определившую его судьбу медицинскую практику. «Я жил вместе с отцом и наблюдал за его работой врачевателя, великолепной и весьма обширной», – написал он позже[15]. Джон Димсдейл был хирургом, однако ему запрещалось учиться на медицинских факультетах Оксфорда и Кембриджа (ведущих университетов Англии), так как он был квакером. Он оттачивал свои врачебные умения, работая бок о бок с отцом в Западной Джерси и Эссексе. Приход платил ему, чтобы он лечил местных жителей (согласно Елизаветинскому закону о бедных, установившему английскую систему локальной помощи беднякам, организуемой церквями и финансируемой местными налогами на недвижимость и церковной десятиной). Закон требовал, чтобы все приходы поддерживали «увечных, немощных, старых, слепых» и других несчастных, неспособных работать, предоставляя нуждающимся предметы первой необходимости (еду, одежду, топливо и т. п.), а также обеспечивая их медицинским уходом. Тогда еще не существовало централизованной службы здравоохранения или государственной системы социальных пособий. В Эппинге отдельные деревенские жители (среди них личности с прозвищами Старушка Королева и Бетти-Нищенка) неоднократно получали денежные выплаты, тогда как другие обитатели этих мест получали вспомоществование натурой: им выдавали жилеты, чулки, хворост и старые башмаки с новыми подметками[16].

Приходские ресурсы и щедрость приходов в распределении пособий беднякам весьма отличались в разных уголках страны, но сохранившиеся записи о платежах Джону Димсдейлу (а позже – Роберту, старшему брату Томаса), осуществлявшихся сотрудниками попечительства Тейдон-Гарнона, отражают немалые расходы на медицинскую помощь. Регулярно выплачивались (зачастую за неуказанные услуги) крупные по тем временам суммы, 5–18 фунтов и более, вплоть до самой смерти Джона в 1730 г. Тогда приходские власти распорядились об особой выплате в покрытие всех долгов, какие могли возникнуть у покойного в ходе попечения о бедных. В общей сложности врач получал более 5 % общего ежегодного бюджета попечительства. Эта доля время от времени вызывала ворчанье богатых налогоплательщиков и неодобрительные призывы заручаться одобрением попечительства, перед тем как приступить к лечению того или иного бедняка.

Среди требований к английской приходской казне одно обращает на себя особое внимание. Запись, которую власти Тейдон-Гарнона сделали в 1724 г., гласит: «Апреля 3-го выплачено для Мэри Годфри, болевшей оспою, 3 ф. 3 шилл. 0 п. Уплачено м-ру Димсдейлу за Мэри Годфри 1 ф. 7 шилл. 0 п.»[17]. Скупые строчки проливают свет не только на конкретный случай Мэри, но и на тот факт, что это широко распространенное заболевание, часто протекавшее в острой форме, поглощало от 1/10 до 1/5 всех приходских средств, отпускаемых на помощь бедным[18]. Лечение больных оспой обходилось особенно дорого, так как требовало заботливого ухода на протяжении нескольких недель, а порой и последующей терапии тяжелых долговременных осложнений. Бедняки, лишаясь возможности работать во время болезни или ухода за больными родственниками, сталкивались с серьезными финансовыми затруднениями, а похороны умерших от оспы еще сильнее истощали приходской бюджет.

Голоса самих бедняков никто не записывал, и они канули в небытие, но кое-какие отзвуки их мытарств все-таки дошли до наших дней. Так, сохранилось письмо, живописующее страдания семейства некоего Джорджа Паттерсона, проживавшего в деревне Литл-Хорксли (графство Эссекс), чьи жена и пятеро детей подхватили эту болезнь:

Сын около тринадцати лет, слегший в четверг, весь покрыт лиловыми пятнами, так что ему, по всей видимости, осталось жить не так много дней. …Теперь, вероятно, сляжет и жена, ибо у нее обычные симптомы… начинаются они со страстного желания пищи… им потребно оказать вспомоществование такого рода, у них нет дров и вообще всего необходимого, за исключением лишь немногого, что покупается за гроши и немедля тратится… Коль скоро сын умрет, предстоят расходы на погребение[19].

Томас Димсдейл, сопровождая отца в его врачебных обходах, не мог не видеть ужасного воздействия оспы как на жертв, так и на местное сообщество в целом. А неподалеку, в Лондоне (сядь в карету – мигом домчишься), куда он вскоре перебрался, чтобы начать обучаться на хирурга в больнице Святого Фомы, заболевание носило эндемический характер – в 1725 г. оно было причиной каждой восьмой смерти[20]. В сельских районах вроде его родного графства присутствие оспы ощущалось то слабее, то сильнее, но угроза опустошительной эпидемии постоянно нависала над ними. Всем казалось, что способа противостоять заболеванию не существует.

Вирус натуральной оспы, микроскопический агент, оставался неизвестен Димсдейлам и всему медицинскому миру, однако симптомы недуга были уже тогда слишком хорошо знакомы каждому. Попав в организм через рот или нос, вирус проходил инкубационный период (около 12 дней), постепенно распространяясь по кровеносной системе больного. По окончании этого периода, когда пациенты становились крайне заразными, появлялись первые явные признаки болезни: жар, головная боль, тошнота, а уже потом – сыпь на лице и теле. Затем сыпь превращалась в сотни пустул, из которых сочился гной. Они источали отвратительный запах, прилипали к постельному белью, вызывая мучительную боль, мешали принимать пищу и пить, если поражали горло. В худших случаях (при так называемой сливной оспе) тысячи таких вздутий сливались в лиловую массу, что обычно приводило к смерти пациента.

Если больной избегал заражения крови и полиорганной недостаточности, примерно через неделю после начала лихорадки пустулы высыхали и покрывались струпьями. Наконец, после месяца страданий большинство выживших оставались с заметными рытвинами на коже, а зачастую и со слепотой или необратимым повреждением суставов. Джозайя Веджвуд, представитель славного английского семейства производителей фарфоровой посуды, пережил оспу в 1742 г. (ему было тогда 11 лет), но зараженный и ослабленный правый коленный сустав мешал ему работать на традиционном гончарном круге; в конце концов врачам пришлось сделать ему ампутацию[21].

В попытке понять оспу врачи начала XVIII в. опирались на медицинскую доктрину, в основе которой лежала античная идея гуморов (соков, телесных жидкостей). Определение им дал еще Гален, самый влиятельный врач Римской империи, который, в свою очередь, опирался на древнегреческую традицию, заложенную Гиппократом. Гуморальная теория описывала четыре жизненно необходимых гумора: кровь, флегму, черную и желтую желчь. Для поддержания здоровья требовалось, чтобы они находились в равновесии. Как полагали адепты теории, дисбаланс в распределении этих телесных жидкостей, циркулирующих в организме, как раз и вызывал болезни, а такие симптомы, как понос, обильное потоотделение или кровотечение, считались попытками организма восстановить утраченное равновесие, выводя избыток материи через отверстия и поры. В IX в. персидский ученый ар-Рази на основе этой идеи описал оспу как отдельное заболевание, объясняя, что она является следствием природной склонности крови бродить и выбрасывать продукты этого брожения через кожу[22]. Согласно этой теории, долго пользовавшейся немалым влиянием, каждый человек рождается с оспой, дремлющей в организме, а подобное выведение ненужных веществ – процесс естественный.

Большинство европейских докторов, основываясь на этих древних идеях, по-прежнему лечили оспу, стараясь поддерживать и ускорять «естественные» попытки организма избавиться от «яда», содержащегося в крови, подталкивая его к поверхности кожи, подальше от внутренних органов. Больных держали в как можно большем тепле, помещая их в жарко натопленные непроветриваемые комнаты и туго закутывая в одеяла, дабы подстегнуть процесс «брожения» и способствовать выведению через поры и пота, и заразы. Считалось, что исцелению помогает и красный цвет – символ жара, именно поэтому австрийский император Иосиф I, принадлежавший к династии Габсбургов, был спеленут «20 ярдами алого тонкого английского сукна с шелковистой отделкой», когда в 1711 г. заболел оспой, однако это не помогло: вскоре он умер[23].

Существовал и противоположный подход – за полвека до этого его разработал блистательный английский врач Томас Сиденхем. Сторонники этого подхода утверждали: вместо того чтобы способствовать лихорадке больного, следует, напротив, подавлять ее, держа пациента в прохладе (в этом состоял ключевой принцип такого лечения). Адепты «холодного» метода разрешали больным вставать с постели, открывать окна и даже прогуливаться вне дома. Эта идея, недвусмысленно бросавшая вызов гуморальной теории, была довольно спорной, однако впоследствии обрела громадное значение для развития прививочного метода.

В придачу к «горячему» и «холодному» лечению врачи могли применять целый ряд других методов, нацеленных на корректировку нарушенного баланса гуморов путем избавления организма от зловредных веществ. Кровопускание (при помощи острого лезвия ланцета или живых пиявок) широко использовалось для ослабления жара. К этому методу, берущему начало еще в Античности, весьма охотно прибегали для лечения самых разных недугов вплоть до XIX в., когда удалось экспериментально доказать его неэффективность. В аналогичных целях прописывали слабительные (чтобы вызвать понос) и рвотные. Диета также играла роль в попытках лечения оспы – не в последнюю очередь из-за того, что роскошная жизнь и неумеренное потребление жирной пищи считались одними из причин опасного «внутреннего брожения». Врачи запрещали употребление мяса, специй и спиртного, заменяя их овощами, бульонами и другой простой пищей. В рацион больного могли добавлять растительные или чисто химические средства сомнительной ценности.

Неуверенность по поводу действенности многих противоречивых методов лечения оспы не мешала врачам вести оживленные дискуссии о них. Выпускалась масса всевозможных брошюрок, в каждой из которых расхваливалась какая-то новая «основанная на личном опыте» комбинация утвердившихся в практике, но по большей части неэффективных методик. Порой разгорались нешуточные страсти. В 1719 г. почтенные врачи Джон Вудворд и Ричард Мид затеяли весьма недостойную импровизированную дуэль, поспорив о том, как следует лечить больных оспой – с помощью рвотного или же с помощью слабительного. «Прощайтесь с жизнью!» – воскликнул Мид (энтузиаст целительной рвоты), когда его противник поскользнулся и упал. «Что угодно, лишь бы не ваше лечение», – ответил Вудворд[24].

При всей своей страстности тогдашние доктора не были способны исцелить пациентов от оспы и мало что могли сделать даже для того, чтобы облегчить их страдания. Исходя из своего понимания болезни, они полагали, что их способы лечения имеют под собой рациональную подоплеку, однако на практике стандартные методы, когда пациенту пускали кровь, старались, чтобы он пропотел, а иногда прокалывали гнойники и применяли вяжущие глазные капли, как правило, оказывались неэффективными, а зачастую и сами причиняли вред.

Богатство или слава не помогали купить эффективное лечение. Вольфгангу Амадею Моцарту, чей отец Леопольд решил не прививать сына, а положиться на «милость Господню», давали «черный порошок» из домашней аптечки, когда он заразился оспой во время эпидемии 1767 г. в Вене. Но это средство, варварское слабительное, содержащее кротоновые семена{5} и скаммоний (смолу из корней скрипковидного вьюнка), не помогло отвратить недуг[25]. Одиннадцатилетний вундеркинд тяжело заболел. Веки у него настолько распухли, что возникли опасения за сохранность его зрения. Когда он наконец выздоровел, отец явно испытал огромное облегчение. В письме, отправленном из Моравии 10 ноября, он восклицал: «Te Deum Laudamus!{6} Маленький Вольфганг благополучно пережил оспу!»[26]

Доктора, получившие университетский диплом и находившиеся на иерархической лестнице того времени выше хирургов и аптекарей, диагностировали и лечили тех, кто мог позволить себе оплачивать их услуги, в домашних условиях, опираясь на наблюдения и обсуждения. Они адаптировали методики лечения к симптомам и образу жизни больных, принимая в расчет особенности окружающей среды – скажем, время года. Хирурги занимались «внешней» стороной тела, а доктора владели монополией на «внутреннюю» медицину и применяли гуморальную теорию и личный опыт, стараясь предсказать течение болезни и ее исход. Физические осмотры проводились редко – британские врачи ограничивались тем, что слушали дыхание больного, пробовали на вкус его мочу, определяя степень ее сладости, измеряли силу и частоту пульса, отмечали, какого оттенка кожа. Всякий недуг рассматривался как совокупность меняющихся симптомов, и безусловным центральным элементом любого лечения считался пациент и его конституция, а не конкретное заболевание. Наиболее искусными докторами полагали тех, кто лучше всего умел подогнать свои методики лечения под личные нужды и привычки конкретных больных, несмотря на тот факт, что врачебное вмешательство многих из этих эскулапов приносило пациентам больше вреда, чем пользы.

Врачи плохо понимали как природу самой болезни, так и пути ее распространения. Сама по себе повсеместность оспы и стремительное усиление ее вспышек позволяли предположить, что это некая врожденная болезнь, существующая в организме в виде каких-то «семян», которые могут пробуждаться под действием определенных внешних условий. Медики размышляли: быть может, миазмы (зловонные вредоносные испарения в воздухе тех мест, где велика людская скученность или просто грязно) способствуют пробуждению недуга или же как-то передают его пациенту? А может быть, дело в заражении, когда некий особый невидимый агент передается от одного человека к другому? Возможно, уже одного страха достаточно, чтобы вызвать к жизни дремлющие «семена» болезни?

Не существовало способа, который позволил бы с уверенностью определить, в чем причина оспы. Единственной доступной и эффективной стратегией борьбы с ней оставалась изоляция. Больных старались лечить, удалив их на некоторое расстояние от здоровых, для чего все чаще применяли специально выстроенные «чумные бараки», размещенные в отдалении от населенных районов, – в таких зданиях можно было обеспечивать пациентов базовым уходом. Страх заразиться от трупов приводил к тому, что похороны проводились быстро, зачастую под покровом ночи и за городом, а не на церковном погосте. «Принимаются должные меры, дабы совершать погребение мертвых частным порядком, оправившимся же от недуга дают возможность положенное время побыть на воздухе, пока они не окажутся в состоянии, позволяющем вернуться домой, уже не неся с собой опасности заразить других, – отметил Томас Димсдейл в одном из своих трактатов. – Сей метод, когда ему должным образом следуют, предотвращает распространение болезни и предохраняет населенную область от всеобщего заражения»[27].