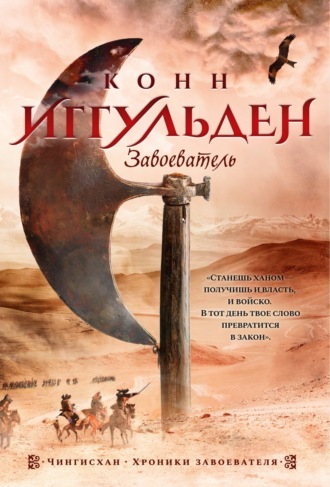

Конн Иггульден

Завоеватель

Бату удивленно захлопал глазами. Его воины остались в долине в дне с лишним езды отсюда. Субудай мог об этом знать, только если соврал, что у него больше нет осведомителей. Небось старики приезжают к нему пить чай и потчуют орлока новостями.

– Для простого пастуха ты много знаешь.

– Люди всякое болтают – как ты, например. Болтают, словно нет других занятий. Ты хотел услышать, что поступаешь правильно? Может, и так. А теперь оставь меня в покое.

Бату подавил раздражение.

– Я приехал спросить, как поступил бы Чингисхан. Ты ведь его знал.

Субудай ухмыльнулся, оскалившись. Двух боковых зубов не хватало, их отсутствие выдавала запавшая щека. Кожа туго обтягивала череп.

– Твой дед не знал компромиссов. Понимаешь, что это значит? Многие твердят: я верю в это, а я – в это. Но не отступят ли они от веры, если жизнь их детей будет в опасности? Отступят. А Чингис не отступил бы. Враги угрожали перебить его детей, а он в ответ: давайте, но учтите, что цена за это будет неимоверной. Спалю города, истреблю целые народы – и все мне будет мало. Сам подумай и скажи: поддержал бы он такого хана, как Гуюк?

– Нет, – буркнул Бату.

– Ни за что и никогда, сынок. Гуюк – ведомый, а не вождь. Одно время он даже за тобой по пятам ходил. Для плотника или для мастера, который делает черепицу для крыш, это не беда. Сплошные вожаки – тоже плохо, они стаю на части разорвут. – Субудай почесал пса за ухом; тот заурчал и облизал ему руку. – Верно, Тэмучжин? Не всем же быть такими, как ты!

Продолжая урчать, пес лег на живот и вытянул передние лапы.

– Ты назвал пса в честь Чингисхана? – изумился Бату.

– А что? – хмыкнул Субудай. – Мне понравилось. – Он снова поднял голову. – Человек вроде Гуюка никогда не изменится. Он не может однажды решить, что поведет за собой народ, и рассчитывать при этом на успех. У него нет в крови умения повелевать.

Бату положил руки на деревянную балку. Пока они разговаривали, начало садиться солнце, вокруг переплетались сгущающиеся тени.

– Но если я дам Гуюку отпор, меня уничтожат, – тихо проговорил он.

Субудай лишь плечами пожал.

– Возможно. Наверняка не скажешь. Твой отец Джучи не побоялся отделиться от народа. Он не признавал компромиссов. Словом, того же поля ягода.

– Ничего путного у него не вышло.

Бату глянул на старика, но во мраке черты Субудая едва просматривались.

– Ты слишком молод, чтобы понять, – заявил Багатур.

– А ты попробуй объяснить, – отозвался Бату, чувствуя пристальный взгляд старика.

– Сынок, людям всегда страшно. Может, ты проживешь долгую жизнь и поймешь это. Порой мне кажется, что я живу слишком долго. Мы все умрем. Умрет моя жена, я, ты, Гуюк – все, кого ты знаешь. Люди пройдут по нашим могилам, не ведая, смеялись ли мы, любили или ненавидели друг друга. Думаешь, их заинтересует, как мы жили? Нет, их будет интересовать лишь суета собственной короткой жизни.

– Не понимаю, – с досадой признался Бату.

– Это потому, что ты слишком молод, – пожал плечами Субудай и тихо вздохнул. – В этой долине могут лежать кости, останки мужчин и женщин, некогда считавших себя важными особами. Мы о них думаем? Разделяем их мечты и страхи? Конечно, нет. Для живущих они ничто, мы даже имен их не знаем. Одно время я хотел, чтобы меня помнили, чтобы через тысячу лет люди говорили обо мне. Сейчас же мне все равно, ведь от меня останутся только пыль и дух. Может, одна пыль, но я надеюсь, что и дух. С возрастом поймешь: важно одно и только одно – то, что ты жил по совести и чести. Без совести и чести быстрее не умрешь, но станешь ничтожнее пыли на сапогах. Пылью ты станешь в любом случае, но зачем короткую жизнь проживать впустую? У твоего отца ничего не получилось, но он был сильным и искал лучшей доли для своего народа. Он жил не впустую. О большем и мечтать не приходится. – Долгая речь утомила старика. Он откашлялся и плюнул на землю. – Жизнь коротка, Бату. Эти горы будут стоять здесь и после меня, и после тебя.

– Я ведь даже не знал отца, – тихо проговорил Бату после длинной паузы. – Мы с ним никогда не встречались.

– А мы встречались, и я очень об этом сожалею, – сказал Субудай. – Так я понял, что такое честь. Ее ценишь, лишь когда теряешь, когда становится слишком поздно.

– Ты человек чести, Субудай, если я хоть немного в этом разбираюсь.

– Когда-то это так и было, но мне следовало ослушаться приказа твоего деда. Убить его родного сына… Полное безумие, но я был молод и преклонялся перед ним. Надо было развернуться и ехать прочь, а не разыскивать Джучи на русских равнинах. Тебе не понять. Ты когда-нибудь убивал?

– Знаешь ведь, что убивал!

– Не на войне, а так, чтобы в глаза смотреть?

Бату медленно кивнул. Субудай хмыкнул: кивок он едва увидел.

– Ты имел на это право? Отнять годы, которые мог прожить убитый?

– В тот момент думал, что имел, – неуверенно ответил Бату.

– Ты слишком молод. Когда-то я тоже верил, что сумею обратить свои ошибки во благо. Что моя вина возвысит меня над остальными. В цвете лет я верил, что ошибки меня многому научат. Как бы то ни было, Бату, ошибку не сотрешь и не исправишь. Грех не искупить. Слышал это слово? Так христиане называют черное пятно на душе. По-моему, очень точно.

– Они же твердят, что то пятно стирается исповедью.

– Неправда! Какой же человек стирает ошибки болтовней? С ошибками нужно жить. Наверное, это и есть наказание. – Субудай усмехнулся, словно вспомнив что-то давнее. – Твой дед забывал неудачные дни, словно их не было. Я очень завидовал его умению. Порой и сейчас завидую. – Субудай перехватил взгляд Бату и вздохнул. – Выполняй обещания, сынок. Ничего другого я тебе не скажу.

Тут старик вздрогнул, будто от сквозняка.

– Чингисхан, если это ты, то мне нет до тебя дела, – пробормотал он так тихо, что Бату едва расслышал. – Твой внук сам о себе позаботится. – Затем Субудай поплотнее запахнулся в дээл. – К своим тебе возвращаться уже поздно, – чуть громче сказал он. – Оставайся, у тебя здесь права гостя, а утром позавтракаешь – и в путь. Пойдем?

Взошла луна, и Субудай, не дожидаясь ответа, побрел к юрте. Бату радовался, что приехал сюда, и почти решил, как быть дальше.

Ям в безлюдной степи – зрелище удивительное. В трехстах милях к северу от Каракорума он служил одной-единственной цели – помогать гонцам, странствующим на восток до империи Цзинь, на запад до Руси и на юг до Кабула. Снедь и утварь привозили на подводах теми же дорогами. Когда-то здесь стояла юрта с парой свежих лошадей, а сейчас Бату смотрел на строение из серого камня с красной черепичной крышей. К нему жались юрты – вероятно, для семей ямских гонцов и нескольких покалеченных воинов, которые здесь осели. Бату лениво подумал, что когда-нибудь тут появится деревня. Ямские служители, в отличие от их предков, за теплом следовать не могут.

По пути из своих новых земель Бату держался подальше от почтовых станций. Приметят его тумен – и помчится гонец к следующему яму. На пересеченной местности гонцов не обогнать, и вести о перемещении Бату попадут в Каракорум задолго до него самого. Отправляя послание, свою свиту он оставил в лесу среди сосен и берез – там их не увидят, – а сам поехал дальше с двумя разведчиками. На склоне холма он привязал коня и выслал разведчиков вперед.

Теперь Бату лежал на животе, нежился в лучах солнца и наблюдал за своими дозорными. Над ямом курился дымок; издалека были видны фигурки лошадей, щиплющих траву. Едва разведчики вошли в ям, Бату перевернулся на спину и уставился в небо.

Одно время он сам хотел быть ханом. Появись шанс в ту пору, рискнул бы без долгих раздумий. Тогда жизнь была проще: они с Субудаем продвигались на запад. Смерть Угэдэя не просто остановила Большой поход. Хан старался вытащить Бату из бедности, жаловал ему повышение за повышением, пока не доверил командование туменом. Пожалуй, не следовало удивляться, что Угэдэй упомянул его в завещании, но Бату удивился: он не ждал ничего. Объезжая свои новые земли, он нашел следы монгольского лагеря – обвалившиеся юрты, грубые деревянные строения. Он обыскал их все и в одной нашел гнилое седло с клеймом отцовских туменов. Угэдэй даровал ему те земли, куда Джучи сбежал от Чингисхана. Тогда Бату прижимал к себе седло и оплакивал отца, которого не знал. С тех пор в нем что-то изменилось. Сейчас он смотрел в безоблачное небо и спрашивал себя: «Где честолюбивые желания? Где амбиции?» Ни того ни другого Бату не чувствовал. Не быть ему ханом. Пусть народом правит самый достойный из них.

Он провел ладонью по земле и вырвал пучок травы с корнем. Греясь на мирном ласковом солнце, размял землю: теперь ветерок ее развеет.

Высоко в небе кружил ястреб: вероятно, его заинтересовал человек, неподвижно лежащий в траве. Бату поднял руку; он знал, что даже с головокружительной высоты птице видна любая деталь.

К возвращению разведчиков солнце уже поменяло свое положение на небе. Вышколенные, они сделали вид, что не заметили Бату, и, пока были видны с яма, поднимались по склону. Он двинулся следом, то и дело оглядываясь. Спрашивать, передано ли послание, не имело смысла. На почтовых станциях все отлажено. Гонец наверняка уже скакал к следующему яму, милях в двадцати пяти от Каракорума. Через три дня его запечатанное послание попадет в руки Дорегене.

Бату шагал по высокой зеленой траве, глубоко задумавшись. Неудачный курултай опозорит Гуюка. Одновременно с ним другое послание получит Байдар, и, если воспользуется обещанием поддержки, многое изменится. Байдар станет лучшим ханом, чем Гуюк, в этом Бату не сомневался. На миг ему послышался шепот: какой-то старческий голос уверял, что из него самого выйдет хороший хан. Бату решительно покачал головой, отгоняя наваждение. Его отец хотел идти своей дорогой, прочь от ханов, прочь от стад. Разговор с Субудаем помог иначе взглянуть на время: десятилетия, даже целые века Бату увидел глазами старика. Не потерять бы это ощущение!

Он попробовал представить себе все возможные варианты будущего, потом бросил. Все просчитать нельзя. Неужели его конь скачет по костям мертвецов? Бату содрогнулся даже под теплыми солнечными лучами.

Глава 3

Давно Каракорум не видывал такого множества людей. Насколько хватало глаз, землю покрывали юрты. Целые семьи приехали увидеть, как народ принесет клятву верности новому хану. Байдар привел с запада два тумена, двадцать тысяч воинов, которые разбили лагерь у реки Орхон и теперь охраняли его. Рядом устроили лагерь четверо сыновей Сорхатани, приведшие тридцать тысяч семей. Гости заняли всю равнину; прибывшие позднее, не найдя лучшего места, ставили юрты на холмах.

При таком количестве народа тишина невозможна. Вокруг города перемещались огромные стада блеющих овец, коз, верблюдов и яков: каждое утро их гнали на пастбища, где хватало травы и воды. За несколько недель берега реки превратились в коричневую грязь. Уже случались и драки, и даже убийства. Как собрать в одном месте столько людей и чтобы никто не схватился за меч? Тем не менее дни проходили сравнительно спокойно; люди ждали, понимая, что многие вынуждены проделать долгий путь. Высокие гости ехали из Корё, что на востоке цзиньской территории, другие спешили в Каракорум из новых поселений в Персии. Чтобы собрать курултай, ушло три месяца. До дня принесения клятвы народ был готов питаться тем, что посылают из города.

Дорегене не помнила, когда спала в последний раз. Вчера выкроила пару часов… или это было позавчера? Мысли текли вяло, все суставы болели. Она понимала: нужно поспать, и чем скорее, тем лучше, не то толку от нее не будет. Порой она держалась на одном возбуждении. На организацию курултая ушли годы работы, и сейчас дел было невпроворот. Провизии заготовлено много, но, чтобы накормить гостей, требовалась целая армия слуг. Зерно и сушеное мясо выдавалось каждому тайджи, главе каждого рода, коих набралось больше четырехсот.

Дорегене вытерла лоб ладонью и с любовью глянула на Гуюка, который стоял у открытого окна. Городские стены стали выше, чем прежде, но наследник видел целое море юрт, тянущихся за горизонт.

– Их так много, – пробормотал он.

Дорегене кивнула.

– Почти все прибыли. Ждем только Чулгатая, ему ведь дольше всех добираться. И Бату наверняка вот-вот объявится. Сюда спешат еще десяток не столь могущественных военачальников, сын мой. Я отправила гонцов, чтобы поторопили их.

– Порой я не верил, что все получится, – проговорил Гуюк. – Напрасно я в тебе сомневался.

Дорегене улыбнулась нежно и снисходительно.

– Зато ты научился терпению. Для хана это ценное качество.

У нее закружилась голова. Она вспомнила, что не ела целый день, и велела слугам чего-нибудь принести.

– Главное – Байдар, – проговорил Гуюк. – Уверен, его присутствие заставило и Бату изменить решение. Скажешь теперь, что посулила моим любимым двоюродным братцам?

Дорегене на миг задумалась и кивнула.

– Когда станешь ханом, должен будешь знать все, – сказала она. – Я посулила Байдару десять тысяч слитков серебра.

Гуюк изумленно вытаращился на нее. Столько серебра добывают на всех известных им приисках и, возможно, не за один год.

– А мне ты что-нибудь оставила? – осведомился он.

– Какая разница? – пожала плечами Дорегене. – Серебро на приисках не кончится. Какой резон держать слитки в тайниках под дворцом?

– Но десять тысяч слитков… Я не знал, что на свете столько есть!

– Когда Байдар станет приносить клятву, будь вежлив, – с усталой улыбкой проговорила Дорегене. – Он богаче тебя.

– А как же Бату? Раз тайники опустеют, что он пожелает в обмен на свою драгоценную клятву?

Регентша прочла усмешку в лице сына и нахмурилась.

– С ним ты тоже будешь держаться достойно. По твоим глазам, сынок, он не должен прочесть ничего. Хан не показывает людишкам, что они для него пустое место.

Гуюк не сводил с нее взгляд, и Дорегене вздохнула.

– Мы обменивались письмами через ямских гонцов. Я сообщила, что Байдар обещал принести тебе клятву, и Бату не смог отказать. Представь, я ничего ему не посулила. Я лишь сберегла его гордость.

– Гордости у него предостаточно, только это не важно. С удовольствием унижу его перед всем народом.

Разом потеряв терпение, Дорегене закатила глаза. Ну сколько раз ей нужно объяснять, чтобы сын понял?

– Если так поступишь, наживешь врага. – Дорегене положила руку сыну на плечо, не позволяя отвернуться. – Ты должен понимать это, если не думаешь, что я правила Каракорумом, полагаясь на одну удачу. Когда станешь ханом, обязательно будешь привечать тех, за кем сила. Если сломишь Бату и оставишь его в живых, он будет ненавидеть тебя до самой смерти. Если унизишь его, он не упустит шанса отомстить.

– Чингисхан в такие тонкости не вдавался, – заявил Гуюк.

– Зато вдавался твой отец. Он куда лучше Чингисхана понимал, как управлять народом. Чингис только и умел, что воевать. Держава под его рукой не знала бы мира. А под моей рукой знает. Не отмахивайся от моих советов, Гуюк.

Сын удивленно на нее взглянул. Дорегене правила народом уже более пяти лет, с тех пор как умер Угэдэй-хан. Из них два года она фактически продержалась одна с Сорхатани: войско было далеко на чужбине. О ее трудностях Гуюк прежде едва задумывался.

– Я не отмахиваюсь, – проговорил он. – Думаю, ты подтвердила, что я признаю право Бату на дарованные ему земли. Или ты предложила ему стать орлоком моего войска?

– И то и другое. Второе предложение Бату отверг. Сынок, он не из тщеславных, и это нам на руку. В трусости дело или в слабости – не важно. Как принесет клятву, отправишь его домой с богатыми дарами. Больше мы о нем не услышим.

– Боюсь я только его, – сказал Гуюк, точно самому себе. В кои веки он не лукавил, и мать стиснула ему плечо.

– Бату – прямой наследник Чингисхана, старший сын его старшего сына. Ты не зря его боишься, но больше бояться не надо. Вот соберутся все, ты созовешь тайджи и полководцев, в том числе и Бату, к себе в шатер на равнине. Ты примешь их клятвы, а в следующие недели объедешь все тумены – пусть преклоняют пред тобою колени. Так тебя увидят полмиллиона человек – в городе столько не собрать. Вот как я тебе помогла, сын мой. Вот что ты заслужил своим терпением.

Сорхатани осторожно спешилась вслед за своим старшим сыном, Мунке. Тот протянул руку, чтобы помочь ей, и она улыбнулась. Как хорошо, что они снова в Каракоруме! Центр власти далеко от ее родного Алтая, но это не значит, что она не следила за мудреными политическими играми Дорегене и Гуюка. Сорхатани глянула на своего старшего и пожалела, что он поспешил с обещанием, только это теперь дело прошлое. На глазах Мунке его отец, Толуй, сдержал слово ценой собственной жизни. Разве его сын станет клятвопреступником? Нет, этому не бывать. Спешился он с достоинством; настоящий монгольский воин буквально во всем, даже во внешности – лицо круглое, плечи широкие. Носил Мунке самые простые доспехи и слыл ярым ненавистником цзиньских изысков. «Не видать нам сегодня дорогих кушаний», – с досадой подумала Сорхатани. Мунке ратовал за скромность, видя в ней непонятное благородство. По горькой иронии, многие возжелали бы именно такого хана, особенно старые военачальники. Иные шептали, что Гуюк ведет себя не по-мужски, мол, в отцовском дворце он превратился в женщину. Иные возмущались, что по примеру отца он окружил себя надушенными цзиньскими учеными с их мудреными письменами. По первому зову Мунке добрая половина монголов встала бы под его знамена, прежде чем Гуюк почуял бы опасность. Только слово Мунке – железо, дал он его давно и на эту тему даже говорить с матерью отказывался.

Сорхатани услышала радостные крики и раскрыла объятия: навстречу ей ехали другие ее сыновья. Первым подоспел Хубилай, соскочил с коня, обнял мать и закружил ее. Странно видеть сыновей взрослыми, хотя Хулагу и Ариг-Буга еще очень молоды.

От Хубилая пахло яблоками. Вот он опустил мать наземь, чтобы обняла других сыновей. Тонкий аромат – еще один признак влияния цзиньской культуры, еще одно отличие от Мунке. Хубилай был высоким и худощавым, хотя с тех пор, как Сорхатани видела его в последний раз, сильно раздался в плечах. Волосы он убирал на цзиньский манер: гладко зачесывал назад и заплетал в тугую косу, которая раскачивалась в такт его движениям, словно хвост раздраженного кота. На нем был простой дээл; тем не менее, глядя на Хубилая и Мунке, никто не принял бы их за братьев.

Сорхатани отступила на шаг, любуясь четырьмя молодыми мужчинами, каждого из которых любила по-своему. Она заметила, что Хубилай кивнул Мунке, а тот едва ответил на приветствие. Мунке не одобрял манер брата, хотя, наверное, у братьев-погодков такое не редкость. Хубилая возмущало, что Мунке на правах старшего командует остальными. Сорхатани вздохнула: хорошего настроения как не бывало.

– Мама, юрта для тебя готова, – объявил Мунке, протягивая руку, чтобы отвести ее.

– Чуть позже, сынок. Я долго ехала сюда, но совсем не устала, – с улыбкой проговорила Сорхатани. – Расскажите, как дела в лагерях.

Мунке задумался, тщательно подбирая слова, и паузой воспользовался Хубилай:

– Байдар весь какой-то скованный. И чопорный. Поговаривают, что он даст клятву Гуюку. Большинство тайджи помалкивают о своих намерениях, но, по-моему, Дорегене с сыном своего добьются. Вот приедет Бату, и у нас будет новый хан.

Мунке свирепо глянул на брата, посмевшего заговорить первым, но тот ничуть не смутился.

– А ты, Хубилай, принесешь клятву верности Гуюку? – спросила мать.

– Поступлю так, как ты велела, мама. – Тот раздраженно поджал губы. – Не потому, что считаю это правильным, а потому, что не хочу противостоять ему в одиночку. Я сделаю так, как ты хочешь.

– Непременно, – коротко проговорила Сорхатани напряженным голосом. – Хан никогда не забудет, кто выступил за него, а кто – против. Твой брат уже присягнул ему. Если Гуюку поклонятся Бату и Байдар, я сама дам ему клятву как властительница земель твоего отца. В одиночку протестовать нельзя. Это… опасно. Если все пойдет так, как ты говоришь, то серьезного противостояния не будет. Народ объединит отсутствие выбора.

– Напрасно Мунке поклялся ему во время Большого похода, – заявил Хубилай, посмотрев на старшего брата. – Это была первая капля, с которой начался ливень. – Он перехватил недовольный взгляд Мунке. – Ладно тебе, братец! Не верю, что ты доволен Гуюком! Ты поспешил, поклялся ему, едва услышав о смерти старого хана. Мы все это понимаем. Скажи честно: будь у тебя руки развязаны, ты выбрал бы Гуюка?

– Он сын хана, – ответил Мунке и резко отвернулся, точно разговор закончился.

– Хана, который даже не упомянул сына в завещании, – мгновенно парировал Хубилай. – По-моему, это само по себе примечательно. Мунке, сегодня мы здесь по твоей милости. Ты дал клятву опрометчиво, когда мы знать ничего не знали. Благодаря этому Гуюк сразу получил преимущество. Надеюсь, ты доволен. Все, что натворит Гуюк-хан, будет на твоей совести.

Мунке пытался сохранить достоинство и решал, стоит ли сейчас ввязываться в спор. Хубилаю всегда удавалось его распалить.

– Братец, если бы тебе доводилось командовать войском в настоящей битве, ты понимал бы важность званий и чинов. Гуюк – старший сын Угэдэя. Он наследник ханского престола, мне это ясно и без твоих цзиньских свитков.

Затронули больную тему, и Мунке завелся. Пока он сражался бок о бок с Субудаем, Бату, Гуюком и остальными, Хубилай изучал в городе дипломатию и языки. Братья были очень разными, и Мунке презирал ученость своего брата.

– А отец Гуюка тоже был старшим сыном, раз уж это так важно? – поинтересовался Хубилай. – Нет, Мунке, он был третьим в очереди. Ты решил поклясться человеку, которого мы трое не признаем. Это потому, что ты старший? Думаешь, это превращает тебя в нашего отца?

– Да, если понадобится, – ответил Мунке, вспыхнув. – Когда наш отец расстался с жизнью, тебя рядом не было.

– Наш отец велел тебе возглавить нашу маленькую семью, да, Мунке? Разве он сказал: «Приструни своих братьев, сын мой»? Прежде ты об этом не упоминал.

– Он отдал мне своих жен, – холодно ответил Мунке. – Разве не ясно, что…

– Нет, глупец, не ясно! – рявкнул Хубилай. – Не все на свете так примитивно, как ты сам.

Мунке потянулся к мечу, висевшему на поясе, и брат замер, вызывающе на него глядя. Мальчишками они дрались тысячи раз, но годы сильно изменили обоих. Если бы снова дошло до обмена ударами, остались бы не только синяки.

– Прекратите немедленно! – потребовала Сорхатани. – Решили драться на глазах у всего народа? Решили опозорить своего отца и свою семью? Угомонитесь, оба!

На миг они замерли, потом Мунке бросился к Хубилаю, подняв руку, чтобы сбить его с ног. Тот примерился и со всей силы пнул старшего брата в промежность. Это место доспехи не закрывают, и Мунке беззвучно рухнул наземь. Воцарилась тишина. Разгневанная Сорхатани повернулась к Хубилаю: у того глаза округлились. Мунке заворчал и стал подниматься. Боль была неимоверная, гнев – еще сильнее. Ноги дрожали, но Мунке резко выпрямился и шагнул к брату, стиснув рукоять меча. Хубилай нервно сглотнул.

Сорхатани встала между ними, голыми руками упершись в доспехи на груди Мунке. Он чуть не отпихнул ее. Огромная ручища стиснула ворот Сорхатани, но оттолкнуть женщину не смогла. Налитые кровью глаза Мунке отчаянно слезились. Тяжело дыша, он зыркнул поверх материнской головы на Хубилая.

– Я сказала: прекратите! – тихо напомнила Сорхатани. – Ты собьешь меня с ног, чтобы протиснуться к брату? Ты больше не слушаешь свою мать?

Мунке переводил взгляд с матери на Хубилая, который приготовился обороняться. Старший презрительно скривился, узнав китайскую боевую стойку, которой учил мальчиков советник прежнего хана. Сорхатани коснулась щеки Мунке, требуя внимания, и тот отпустил ее.

– Нет, Мунке, ты драться не будешь. Вы оба мои сыновья. Какой пример вы подаете Хулагу и Ариг-Буге? Они же смотрят на вас!

Взгляд Мунке скользнул к младшим братьям: те стояли разинув рты. Он снова заворчал, но взял себя в руки и произнес:

– Гуюк будет ханом. – Голос его стал хриплым, но не сорвался. – Его отец правил достойно, а мать не дала державе распасться. Ты дурак, Хубилай, если хочешь другого правителя.

Тот не ответил. Старший брат силен, как разъяренный бык. Зачем злить его? Хубилай пожал плечами и ушел прочь. Когда он скрылся из вида, Мунке ссутулился и едва не упал. Он пытался стоять прямо, но волны боли катились от промежности к груди, вызывая тошноту. Если бы не мать, он по-детски согнулся бы пополам.

– Порой я отчаиваюсь, – грустно проговорила Сорхатани. – По-твоему, я буду жить вечно? Наступит день, когда у тебя останутся только братья. Лишь им ты сможешь безоговорочно доверять.

– Хубилай одевается и ведет себя как цзиньская шлюха, – изрыгнул Мунке. – Разве я могу доверять такому?

– Хубилай – твой брат, твоя кровь. Твой отец живет в нем так же, как в тебе, Мунке.

– Он не упускает возможности меня поддразнить. Я не глупец, мама, хоть и не обучен двадцати семи шагам бессмысленных цзиньских ритуалов.

– Разумеется, ты не глупец! Просто вы слишком хорошо знаете друг друга и можете сделать больно. Сегодня вечером вы разделите трапезу. Ради своей матери вы снова станете друзьями.

Мунке поморщился, но не ответил, и Сорхатани продолжила:

– Больно смотреть, что мои сыновья злятся друг на друга. Получается, я никудышная мать. Помирись с братом, Мунке, если хоть немного меня любишь.

– Конечно люблю. – Он прекрасно понимал, что мать им манипулирует, но все равно сдался. – Ладно, только скажи ему…

– Никаких угроз, Мунке, никакого обмана! Если любишь меня, просто помирись с братом. Через несколько дней или недель ты получишь угодного тебе хана, а Хубилаю придется смириться. Будь великодушным победителем.

Мунке обдумал ее слова и заметно смягчился. Он умел быть великодушным.

– Брат винит меня в успехе Гуюка, – пробормотал он.

– А другие похвалят. Гуюк, когда станет ханом, наверняка вознаградит тебя за то, что ты первым встал под его знамена.

Мунке улыбнулся, чуть заметно поморщившись: боль в промежности сменилась тупым нытьем.

– Хорошо, мама. Ты, как всегда, добилась своего.

– Отлично. А теперь покажи мне юрту. Я все-таки устала.

Ямской гонец был весь в пыли. Он следовал за слугой по коридорам и чувствовал вес пыли в каждой складке одежды, в каждом шве и даже на коже. Он свернул за угол и споткнулся: усталость давала о себе знать. Он скакал целый день, вот поясница и ныла. Гонец гадал, не позволят ли ему вымыться в дворцовой купальне. Он мечтал о горячей воде и молодых служанках, вытирающих его насухо. Только мечты мечтами и останутся. Ямские гонцы вхожи всюду. Скажет, что у него личное послание для хана, и его пропустят к нему даже в разгар битвы. А вот мыться наверняка придется в реке. Потом он разведет костерок. Сунет руки в широкие рукава дээла, ляжет на спину и будет смотреть на звезды. Другие гонцы пугали, что лет через двадцать в сырую погоду начнут ныть суставы. Он надеялся, что эта участь его минует. Он ведь здоров как бык и очень молод, вся жизнь впереди. Пока странствовал, он немало повидал и понял, что нужно людям. Через пару лет накопит достаточно, чтобы купить товары и отправить караван в Бухару. И суставы напрягать не понадобится: зарабатывать он будет иначе.

Гонец глянул на сводчатый потолок и содрогнулся. Дворцом владеть он не мечтал. Хватит дома в городе, жены, чтобы еду готовила, пары детишек и добрых коней, чтобы сыновья научились ездить верхом и стали ямскими гонцами. Чем плоха такая жизнь?

Гонец остановился у сверкающих медных дверей. Караулили их два дневных стражника из отряда старого хана, бесстрастные, похожие в черно-красных доспехах на пестрых жуков.

– Послание для регента, – объявил гонец.

Один из кешиктенов изменил своей абсолютной неподвижности и уставился на молодого гонца, от которого разило лошадьми и потом. Наскоро обыскав его, стражники забрали огниво и маленький нож. Хотели забрать и бумаги, но он вырвал их, негромко выругавшись. Послание не для глаз охраны.

– Все свое я заберу, когда выйду, – предупредил он.

Стражник лишь глянул на гонца, убирая подальше его вещи, а гонец постучался и распахнул дверь так, чтобы свет залил мрачный коридор.

За дверями скрывались комнаты, одна за другой. Во дворце гонец уже бывал, но так далеко – ни разу. Каждую из комнат караулили стражники, один из которых поднимался, чтобы провести его дальше. Вскоре ямщик увидел дородную женщину, окруженную советниками и писцами, записывающими каждое ее слово. Женщина глянула на вошедшего гонца, и тот, оставив стражников позади, отвесил глубокий поклон. Поразительно, но он узнал некоторых присутствующих, гонцов, как и он сам. Поймав его взгляд, они коротко ему кивнули.

Слуга потянулся, чтобы взять бумаги.

– Послание я отдам регенту лично в руки.

Слуга поджал губы, точно проглотив что-то горькое, но отступил. Остановить ямского гонца не смел никто.

Дорегене вернулась к прерванной беседе, но, услышав его слова, осеклась и взяла пакет, совсем тонкий, обтянутый кожей. Быстро развязала его и вытащила один-единственный листок. Гонец следил за ее взглядом, бегающим туда-сюда. Ему бы уже уйти, но любопытство не давало. Вот он, горький удел ямских гонцов, – приносишь интересные вести, а сам их знать не знаешь.

Дорегене побледнела как полотно, подняла голову и недовольно глянула на юношу, который стоял, словно в надежде услышать новости.

– На сегодня хватит, – объявила она свите. – Оставьте меня и вызовите сюда моего сына. Если понадобится, разбудите его.

Затем постучала пальцами одной руки по другой и смяла послание.