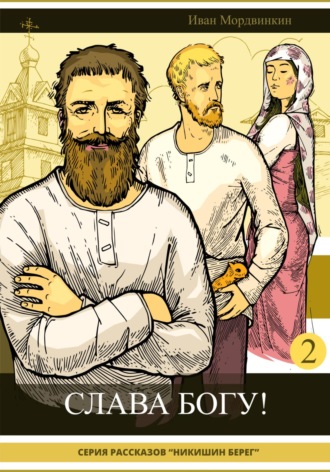

Иван Александрович Мордвинкин

Слава Богу!

– Это? – взглянул он на остолбеневшего Игнатия, – это Игнатий. Никифорович.

– Какой он… маленький, – продолжила девочка, уже глядя по привычке под ноги.

Управляющий опять взглянул на Игнатия и оценил его рост, пробежав взглядом с головы до кончиков сапог. Игнатий и сам взглянул на свои сапоги.

– Да нет, какой же он маленький? Он высокого росту, вот и кажется… м-м.. суховатеньким, – краска в его лице плавно пошла на убыль и задержалась теперь лишь в выпуклых, вздрагивающих от волнения щеках.

– А можно мне его? – выдавила девочка неуверенно, теперь уже явно улыбаясь, и повернула свое светящееся восковое личико к отцу.

Ошарашенный ее неожиданной разговорчивостью и живостью, управляющий отшатнулся, сжался и словно окаменел, как то бывает с купальщиками в Богоявленской проруби. Но, быстро спохватившись, он некасательно-нежно погладил ее по щеке рукой, и легко прижал ее головку к своему животу, подавшись вперед. Вслед за его щеками задрожал и подбородок, а глаза заволокло дрожащими капельками слез.

– Можно? – повторила девочка куда-то в складки рубахи на его животе, безвольно обмякнув в объятиях отца.

Он отстранил ее, опять прикрыл сползающей накидочкой, и переспросил:

– Кого?

Девочка снова поднялась на ножки, чем окончательно поразила расчувствовавшегося отца, и ткнула пальчиком в сторону Игната, а вернее, в сторону подгоревшего, дремлющего бельчонка, которого тот все еще держал в руках, прижимая к груди.

–А-а-а! Вот кого! – управляющий взмахнул рукой с облегчением и добродушно рассмеялся. – Что только пожелает твоя душенька!

Он кивнул Игнатию подойти ближе и рассмотрел зверька:

– Однако, экий он… Жалкий. Тебе охота белочку?

– Да! – девочка медленно хлопнула в ладоши и широко улыбнулась. В ее глазах пробудились искорки, которых уж никто и не чаял там увидать.

– Мы возьмем тебе белочку! Конечно! Но, подобрее. Помнишь – только лучшее? – он поднял свой короткий указательный палец, в знак незыблемости правила, по-видимому бытовавшего в его доме.

Девочка осеклась, осела в свои больничные подушки, ее руки бессильно свисли вдоль тела, а лицо приобрело скорбное и нежилое выражение, какое может быть только у человека, преодолевшего немыслимые страдания, и ими до дна выжженного. Казалось, она вновь утонула в своем привычном болезненном забытьи.

– Что же ты? Подожди! Что же ты! – управляющий заметил перемену, бессмысленно бросился к свалившемуся покрывалу, сполз с сиденья, встав на одно колено, чтобы быть к ней поближе. Но она уже вновь выглядела таким же тающим облаком, какою ее привыкли видеть близкие. – Подожди…

Но, нет. Все же, жизнь в ней еще была. Она подняла ресницы, собралась с духом, и тоненьким дрожащим голоском возразила:

– Я не хочу лучшее! Я хочу обыкновенное! Пусть жалкий, – задор ее исчерпался, и закончился тихим всплеском: – И я жалкая, так что же?

***

На другой день управляющий прикатил чуть свет и, не останавливаясь у ворот, въехал во двор. Черты его лица, изможденного и измятого бессонницей, будто бы обострились, а потемневшие впалые глаза казались большими и безумными.

– Федор! Фе-дор… – проговаривал он, по-русски троекратно обнимая и целуя Федю. – Никифорович! Всю ночь не спал, ждал утра: как же это? Белка хромая – лучше всяких докторов! Смеется, сладкая моя! Да как птичка! Моя птичка… – и он разрыдался, затрясся, пряча лицо в ладони. – Я виноват! Я… Мои грехи! Что же я наделал…

Они удалились к дальнему мостку, сняли сапоги, и окунув в воду босые ноги, просидели так многие часы.

Время от времени Варвара Никитишна с крынкой квасу наготове украдкой выглядывала из-за угла избы, откуда хорошо можно было разглядеть беседующих, и пыталась понять, о чем так долго можно говорить, и не стоит ли поднести питья. Но беседа была престранною: Аристарх Филимонович что-то все быстро тараторил, то гневно, размахивая руками и грозя в никуда пальцем, то тихо бормотал, ссутулясь, и спрятавшись в свои пухлые ладони, то и вовсе молчал, обиженно отвернувшись от Федора. А тот и сам сердился, вскакивал на ноги, гневно что-то выговаривал управляющему, ходил туда-сюда по мостку, а то, вдруг, глядя под ноги, хватался обеими руками за голову, будто ужасался чему-то, что увидел на этих старых, замшелых досках.

Наконец, ближе к полудню, управляющий уехал. Конечно, испив кваску.

Федор так и не рассказал, о чем они так долго и больно говорили. Ответил только коротко:

– О детях, мать. О детях. И об отцах… – и поднял ладонь, пресекая ожидаемые расспросы.

***

Избу Дарье Никифоровне срубили, повернув лицом к общему двору. Так и стояли эти три избушки, обнявшись заборами и глядя друг на друга веселыми своими окошками.

Через год Акулина родила Игнатию сына. И это был только первенец.

Агафьина жениха на волю выкупили без вредности, да и справили свадьбу до Петровок.

Прошли годы. Первым отцовский хутор покинул Федор, дожив до глубоких седин. За ним, через добрый десяток лет, друг за дружкою, и вся пожившая семья отошла.

В день похорон Игнатия, старушка Акулина тоже засобиралась.

– Да с чего это тебе, бабушка? – улыбались ей внуки. – Ты крепкая еще, и здравие твое хорошо, и нет в тебе какой хвори. Ты еще поживешь.

– Нет, родные… – отвечала она с теплой грустинкой. – Это как же? А кто мне «Слава Богу» скажет? Так только Игнаша мой умел. Только он один.

На третий день она принялась всерьез прощаться с близкими – чем старики только не чудят! Оделась во все новенькое, приготовленное заранее, повязалась тем самым платком и как будто бы прилегла передохнуть. Да и померла.

Не смогла без Игнатия. Видно, люб-то он ей был. Ну и слава Богу.