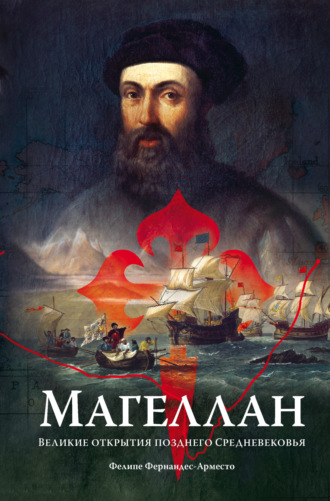

Фелипе Фернандес-Арместо

Магеллан. Великие открытия позднего Средневековья

Размер мира был известен уже достаточно точно благодаря вычислениям Эратосфена, библиотекаря из античной Александрии, которые дошли до христианских государств в позднейших текстах[164]. Как указал в 1524 году сын Колумба Фернандо, важные эксперименты и вычисления древних в Новое время не повторялись, но их результаты были хорошо известны и в целом пользовались доверием[165]. Испанский космограф середины XVI века Педро де Медина считал одним из главных достижений своей профессии способность измерять Землю[166]. Прежде космографы опирались на авторитет античных ученых, а также на довольно образные отчеты путешественников, предположения и попросту фантазии.

Оценки значения 1 ° широты, принятые в XV веке, трудно назвать точно, но чаще всего фигурировали цифры 162/3, или 17 лиг, что давало примерно 25 000 миль в современной имперской системе мер, или примерно 40 000 километров. Это впечатляюще близко к современным реальным значениям.

Путешествия Колумба оказали парадоксальное влияние на традиционные географические представления. Мир стал казаться одновременно больше и меньше, чем раньше, и одно вполне согласовывалось с другим. С одной стороны, открытия Колумба и его последователей позволили нанести на карту обширные новые земли – terrae incognitae; с другой – мир после них стал казаться намного меньше, чем в реальности: он сжался до удобных для представления пропорций, а все его части (или, по крайней мере, большинство их) оказались на разумном расстоянии друг от друга.

Космографы столкнулись с дилеммой, подобно нерешительному студенту из рассказа Рафаэля Диесте[167]: тот думал, что мир мал, но «не так мал, как говорят».

Уже в древности размеры Земли, в соответствии с ортодоксальной наукой того времени, стали «сжиматься». Эратосфен насчитал 252 тысячи стадиев (полагают, что стадий соответствует примерно 200 метрам), а последующие географы Античности этот результат уменьшали: Посидоний до 240 тысяч, а Страбон – до 180 тысяч[168]. Та же тенденция к общему уменьшению цифр продолжилась и при Колумбе. Самым маленьким оказался его же результат, на 20–25 % уступавший реальному значению[169]. Парадоксально, что полушарие, которое открыл Колумб, попросту не поместилось бы в такой маленький мир, который он себе представлял. У других современников вычисления размеров земного шара тоже не так уж отличались. Особенно известны результаты, полученные флорентийским ученым Паоло Тосканелли и изготовителем Нюрнбергского глобуса 1492 года, приписываемого Мартину Бехайму: оба недооценили размер примерно на 13 процентов[170]. Предположительный успех первого путешествия Колумба убедил многих экспертов, что его вычисления верны. Однако это было только первое впечатление: затем наступило отрезвление – стало ясно, что Колумб никак не мог добраться до пределов Востока[171]. Если говорить о последователях Колумба, то Висенте Яньес Пинсон и Америго Веспуччи определенно думали, что достигли в своих путешествиях Восточной Азии[172]. Папа римский не ставил под сомнение тот факт, что Колумб приблизился к Индии. Так, образ мира, созданный Колумбом, отвечал современным ему представлениям, несмотря на всю абсурдность предположения, что до Азии можно добраться после, преодолев всего 4000 километров (приводим его данные к современным единицам). Ложный оптимизм по-прежнему заставлял путешественников недооценивать расстояния, а картографов – ошибочно их отражать на картах. Даже в 1524 году, после того как Магеллан доказал огромные размеры Тихого океана, Фернандо Колумб по-прежнему на полном серьезе цитировал расчеты отца, согласно которым длина окружности Земли составляла 5100 лиг, то есть 36 000 километров[173].

Упорно сохранявшееся представление о сравнительно небольших размерах земного шара, непостижимое с точки зрения реальности, становится понятным, если принять во внимание переговоры между Испанией и Португалией о разделе мира. Как отмечал Фернандо Колумб, чтобы правильно разделить мир, «мы должны сначала понять и определить, насколько он велик»[174].

Космографические диспуты оказывали значительное и в основном отрицательное влияние на дипломатию.

Когда после первого путешествия Колумба встал вопрос о необходимости раздела мира, единственным посредником, к которому в принципе могли обратиться соперничающие стороны, был папа Александр VI, родившийся подданным испанского короля. Предыдущий понтифик Иннокентий VIII выдал Португалии монополию на действия в Атлантической Африке за Канарскими островами, и нужно было освободить испанцев от этих ограничений, чтобы они могли без опаски следовать по пути Колумба. В булле Inter Caetera, изданной 4 мая 1493 года, Александр даровал испанским монархам «все острова и материки, найденные и те, которые будут найдены, открытые и те, которые будут открыты, к западу и к югу» от линии, проведенной в 100 лигах от «любого из островов» в составе Азорского архипелага и островов Зеленого Мыса: «От арктического полюса, то есть севера, до антарктического полюса, то есть юга, невзирая на то, имеются ли в виду уже найденные материки и острова или те, что будут найдены по направлению к Индии или по направлению к иной какой-либо стороне; названная линия должна отстоять на расстояние 100 лиг к западу и к югу от любого из островов, обычно называемых Азорскими и Зеленого Мыса»[175]. Несмотря на неясности в тексте, в булле четко говорилось, что разделительная линия, которую предложил папа, должна делить весь мир, а не только Атлантический океан. Следующая булла – Dudum Siquidem – была издана 26 сентября и оказалась еще более недвусмысленной: она предоставляла «владение дарами с островов и земель, которые уже найдены или могут быть обнаружены или найдены, о которых имеются или могут появиться упоминания в плаваниях или в путешествиях на запад или юг, будь то Ост-Индия»[176].

Такие географические представления были характерны для сухопутных крыс. Как через несколько лет писал один чиновник с острова Эспаньола, папа разделил мир, «словно апельсин» – чрезвычайно неточно, с помощью «воображаемых» демаркационных линий, а задача тех, кто должен был эти линии определить, была заведомо невыполнимой[177]. Непонятно было, откуда мерить эти 100 лиг. Неясно и на какой широте необходимо проводить измерения. В любом случае способов достаточно точно измерить расстояние по поверхности океана все равно не существовало. Изучение долготы только еще начиналось, определить ее в открытом море было нельзя. Поскольку размеры мира были неизвестны, нельзя было и провести разграничительную линию в Восточном полушарии. Но даже если и так, то какая часть Востока оказалась бы на португальской стороне, а какая – на испанской? Чем меньше был мир, тем больше отошло бы к испанцам. Дикие фантазии и ничем не сдерживаемая жадность обеих сторон отводили весь мир от Индии до Японии одному из двух соперничающих государств.

Сначала казалось, что все это не имеет практического значения, поскольку получить добычу из Индийского океана было вроде бы невозможно. Но когда португальские корабли проникли туда, то нерешенные проблемы начали становиться все более насущными. После падения Малакки для Испании стало бессмысленным оспаривать португальские права на нее. Но Молуккские острова были совсем другим делом. Они сулили самую богатую добычу с точки зрения относительной стоимости и, казалось, готовы были покориться тому, кто предъявит свои права – при помощи ловкости в вычислениях, космографической ловкости или превентивного удара.

Испании и Португалии было очевидно: необходимо прийти к какому-то совместному решению вместо положения дел, описанного в булле; провести разумные и логичные границы между кастильской и португальской зоной влияния в обеих частях мира; избежать конфликта между сторонами. Последовали переговоры, которые имели и еще одну цель: отобрать у папы римского возможность влиять на отношения между двумя мощными государствами. При этом парадоксальным образом оба государства продолжали ссылаться на папское подтверждение легитимности присвоения заморских территорий. В то время других источников легитимности попросту не существовало, если только не считать неубедительных, но оттого не менее дурацких и упорных фантазий по поводу того, что Новый Свет – это бывшее владение каких-то мифических древних правителей Испании или, в случае Португалии, средневековых монархов, бежавших от мавров. Но ни те ни другие короли не собирались с готовностью подчиняться Риму. Королям вообще редко присуще желание делиться властью.

У Португалии и Кастилии уже был успешный прецедент договоренности в обход папского решения: в 1479 и 1482 годах они утвердили свои сферы влияния в Атлантической Африке. Канарские острова, на которые долго претендовала Португалия, отошли Кастилии вместе с небольшим форпостом на Африканском континенте – Санта-Крус-де-ла-Мар-Пекенья. В обмен на это Португалия сохранила права на завоевание остального побережья Западной Африки и на другие архипелаги в этом регионе[178]. Это урегулирование стало основой для следующего дипломатического хода. В Тордесильясском договоре 7 июня 1494 года стороны, по сути, денонсировали папские пожалования Кастилии и заявляли свои права на основании двустороннего договора. Так им удалось отодвинуть в сторону Ватикан и найти способ утверждения легитимности своих имперских начинаний светскими методами.

Тордесильясский договор имел больше политическое значение, чем практическое: он едва ли превосходил по полезности предыдущие папские буллы. Он удовлетворил гордость португальцев, отодвигая демаркационную линию дальше в океан: государства словно бы забрасывали сеть, ожидая необыкновенного улова. Точкой отсчета для проведения демаркационной линии указывались острова Зеленого Мыса, но при этом не говорилось, какой именно остров имеется в виду или откуда, собственно, нужно проводить вычисления. В тексте заявлялось, что линия должна пройти от полюса до полюса в 370 лигах западнее точки отсчета, но даже не говорилось, какие именно лиги имеются в виду, а ведь лиги служили чрезвычайно неточными единицами измерения, их значение было разным в зависимости от местности.

Договор усугубил неясности в трактовке так называемого «антимеридиана» – линии на другом конце Земли, где две пиренейские державы вскоре сойдутся вновь в соперничестве за привлекательные рынки, при этом никаких удовлетворительных способов решить, кому какие острова и порты должны принадлежать, естественно, не было. Предполагалось – в том числе и по мнению Жауме Феррера де Бланеса, космографа с Майорки и почитателя Колумба, – что местонахождение антимеридиана остается открытым вопросом, который будет решен позже. Однако прежде всего Тордесильясский договор сводился на нет совершенно неисполнимыми мечтаниями подписавших его сторон, которые хотели провести линию по зыбкой поверхности моря и с помощью этой линии, местоположение которой было невозможно установить, разделить зоны влияния соперничающих государств[179].

Таким образом, договор решил мало проблем, но поставил много новых. Феррер де Бланес сначала предположил, что авторы договора намеревались провести самые важные измерения по экватору начиная с меридиана одного из островов Зеленого Мыса, но впоследствии пересмотрел свое мнение и предположил, что расстояние должно было измеряться по пятнадцатому градусу северной широты. Как следствие, демаркационная линия, согласно вычислениям самого Феррера де Бланеса, должна была лежать где-то между 18 ° 20́ и 20 ° к западу от точки отсчета[180].

Однако сомнения вызывала даже широта островов Зеленого Мыса. Колумб указывал ее почти в 6 ° к югу от Феррера де Бланеса. А космограф Джанбаттиста Джезио, который в 1580 году анализировал положения договора для Филиппа II, указал, что демаркационную линию можно провести в 54 разных местах без нарушения текста соглашения[181].

Поэтому неудивительно, что испанские и португальские космографы и участники переговоров так и не определили местонахождение Тордесильясской линии. Собственно говоря, требуемые для этого данные оставались неизвестными до 1743 года, когда франко-испанская экспедиция (состоявшаяся в рамках проекта по выявлению того, насколько форма земного шара отличается от идеальной сферы) смогла провести надежные вычисления долготы Гран-Пара в Бразилии[182]. Вскоре после этого новый договор между Испанией и Португалией раз и навсегда отменил Тордесильясский.

Однако последствия этого договора в значительной степени повлияли на судьбу Магеллана. Каким бы ни было будущее переговоров между Испанией и Португалией по поводу специй Молуккских островов, начинаться они все равно должны были с определения антимеридиана. Меньшие размеры Земли подходили Испании. Уменьшив оценку длины окружности планеты, географы могли сдвинуть местонахождение антимеридиана к западу и тем оправдать претензии Испании на объекты ее интереса. В 1524 году три эксперта, подданные Испании, заявили: «Мы должны объявить значение расстояния, которое занимает один градус земного шара, как можно меньшим, поскольку чем меньше оно, тем меньше мир, что служит к большой выгоде наших короля и королевы»[183].

Пока картографы спорили друг с другом, путешественники из Португалии и Испании предпринимали практические усилия по решению вопроса, стремясь попросту первыми захватить Молуккские острова. Какое-то время попытки португальцев казались бесперспективными, поскольку Индийский океан оказался полон препятствий: система муссонов, несмотря на все свои преимущества, сильно ограничивала движение судов, которым нужно было ожидать смены ветра. С 1499 года испанцы постоянно и безуспешно пытались пробиться на запад через Америку. В 1502 году Колумб рыскал вдоль побережья Центральной Америки в поисках пролива и доказательств незначительных размеров мира. На следующий год трое его бывших подчиненных – Веспуччи, Хуан де ла Коса и Висенте Яньес Пинсон – вошли в Испании в состав комиссии, которая настаивала на дальнейших действиях в том же направлении, утверждая, что Молуккские острова должны быть доступны с востока. Через три года состоялось новое совещание, по итогам которого было решено продолжать искать вход в Тихий океан «к западу от Антильских островов и к северу от экватора»[184]. Постоянные неудачи никак не мешали дальнейшим попыткам.

Появление Франсишку Серрана в Тернате могло склонить чашу весов в пользу Португалии, как и появление Молуккских островов на португальских картах – вероятно, скопированных с яванских оригиналов. Однако на деле успехи португальцев только разожгли аппетиты испанцев, и те удвоили усилия. Когда Магеллан в 1513 году вернулся в Португалию, испанцы смогли по суше перейти Панамский перешеек, что усилило их оптимизм, поскольку доказывало, что по крайней мере в некоторых местах Американский континент довольно узок. Когда Магеллан отправился на собственные поиски Молуккских островов, его предшественники добрались как минимум до Ла-Платы, где руководитель самой успешной на тот момент экспедиции погиб – по слухам, был съеден каннибалами. Магеллану необязательно было полагаться на какой-то единственный источник для поисков западного прохода к Молуккским островам. Идеи носились в воздухе. Схожие планы уже вынашивали многие.

3

Траектория предателя

Марокко, португалия и испания, 1514–1519

А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них.

Лк. 9: 5

Пророки, не нашедшие славы в своем отечестве, ищут ее на чужбине. В конце Средневековья и начале Нового времени христиане-европейцы – клирики, художники, поэты, ораторы, ученые, алхимики и потенциальные королевы – активно пересекали границы в поисках лучшей доли, и это практически никогда не воспринималось как предательство. Некоторые амбициозные рыцари и оруженосцы при дворе инфанта Энрике Мореплавателя были родом из Италии, включая тестя Колумба, родившегося в Пьяченце, и венецианца Альвизе де Мосто, оставившего первые описания Гамбии и островов Зеленого Мыса[185]. Колумб оказывал услуги множеству европейских дворов, прежде чем осесть в Испании, а сам был родом из Генуи. Джон Кабот, как его называли в Англии, где он служил, по происхождению был венецианцем. Веспуччи и Верраццано были флорентийцами. Хуан Диас де Солис был известен под этим именем в Испании, а в Португалии его знали как Жуана де Солиса. Он служил обеим коронам; неизвестно даже, в каком королевстве он родился. Португальскую службу он оставил якобы по тем же причинам, что и Магеллан, – чтобы предпринять путешествие к Молуккским островам, лежавшим в сфере влияния Кастилии, но на самом деле просто бежал от правосудия: его подозревали в убийстве жены[186]. Эстеван Гомеш – штурман, который, как мы увидим, уехал в Испанию примерно в то же время, что и Магеллан, а затем присоединился к его экспедиции, поднял там бунт и был высажен, – долго находился на испанской службе и исследовал Атлантическое побережье Северной Америки[187]. Васко да Гама, по некоторым сведениям, угрожал перейти на испанскую службу, когда король решил было уклониться от своего обещания сделать путешественника графом[188].

Магеллан был лишь одним из множества рекрутов, хлынувших в Испанию из Португалии. Иногда их объявляли изменниками и грозили возмездием. В недатированном документе, один из экземпляров которого имелся у Афонсу де Албукерке, говорилось об изъятии любой собственности у отъехавших в Испанию моряков и ссылке их на остров Святой Елены[189]. Порой можно было переходить с одной стороны на другую совершенно безнаказанно. Однако когда Магеллан ушел с португальской службы и переехал в Испанию, то результатом стали упреки и отчуждение со стороны собственной родни. Семья, которую он оставил в Португалии, объявила его бессовестным изменником. Его внучатый племянник Франсишку да Силва Теллеш приказывал следующим поколениям не украшать дом под Саброзой гербом мореплавателя, «потому что я желаю, чтобы он был навеки забыт, в соответствии с приказом господина моего короля, в наказание за преступление Фернана де Магальяеша, который вступил на службу Кастилии, нанеся ущерб этому королевству, и отправился на поиски новых земель, где и умер, опозорив нашего монарха»[190].

Сам Магеллан отрекался от бывшей родины с тем же пылом. В августе 1519 года, в канун отплытия в кругосветное путешествие, он приказал установить штандарт короля Испании в мужском монастыре Санта-Мария-де-ла-Виктория в Триане, где надеялся упокоиться после смерти и где он примет «клятву и присягу верности, согласно законам и обычаям Кастилии, в том, что предпринимает это путешествие со всей преданностью доброго вассала Его Величества»[191]. Через два месяца он поставил условие вступления в наследство: будущие наследники обязаны были переехать в Кастилию и сменить фамилии на его. «Я желаю, – пояснял он, – чтобы мой брат Диего де Соуза, который в настоящий момент проживает под властью Светлейшего Государя, короля Португалии, получил всю вышеозначенную собственность в том случае, если переедет жить в королевства Кастилии и вступит здесь в брак и если он примет фамилию Магальяес [sic] и герб Магальяес в той же форме, в которой ношу его я, то есть в сочетании гербов Магальяес и Соуза»[192]. Те же условия относились и к следующему по очереди его наследнику – сестре Исабель.

Вряд ли составитель завещания всерьез рассчитывал, что его требования будут приняты. У него уже был собственный маленький сын, а шансы на то, что его брат или сестра оставят Португалию, можно было приравнять к нулю. Требование смены фамилии явно было рассчитанным актом неповиновения, бравады или оскорбления. Результат предсказуем: в Португалии Магеллана стали считать ренегатом, в Кастилии же он рассматривал свое отступничество как повод для гордости.

«О Магеллан, – восклицал Камоэнс, – истинно родившийся португальцем, но затем бесчестно нарушивший клятву!»[193][194]

По какой причине бывший паж превратился в заклейменного предателя? Некоторые современники Магеллана считали или верили, что его переезд в Испанию был вызван гневом и стремлением осуществить мечту о плавании к Молуккским островам через Атлантический океан. Согласно этой теории, отказ португальского короля спонсировать или хотя бы выдать лицензию на такое путешествие был возмутительной провокацией. Теория не то чтобы невероятна, но отдает фанатизмом. Мы уже видели, что Франсишку Серран настойчиво просил своего друга присоединиться к нему на Тернате. В единственных уцелевших фрагментах ответных писем Магеллана, которые, если они вообще являются подлинными, должны были быть написаны из Португалии или Марокко между 1514 и 1517 годами, «он говорил, что если Господу будет угодно, то вскоре они встретятся лично и что он прибудет туда если не португальским, то кастильским путем; таково было состояние его ума, а Серран должен был ожидать его на месте… И дьявол, что всегда смущает мысли людей, склоняет их ко злу и разрушает изнутри, устроил дела так, что этот Фернан де Магальяеш разочаровался в своем короле и королевстве», как писал по этому поводу Барруш[195].

Дон Жайме I, герцог Браганса, на итальянской гравюре XVII века, изображающей родовое древо португальских королей. Жайме являлся номинальным командиром Магеллана во время кампаний 1513–1514 годов в Марокко, которые предшествовали отказу Магеллана от португальского подданства и переезду в Испанию (и внесли в это свой вклад). Династия Браганса, ведущая род от незаконнорожденного сына короля Жуана I, соперничала с Ависской династией за португальский трон. При предшественнике короля Мануэла члены рода Браганса бежали в Испанию во избежание монаршего гнева или мести. Мануэл предпринял попытку примирения: итальянский специалист по генеалогии в сопроводительном тексте к портрету Жайме упоминает, что тот был избран королем в наследники в том случае, если у Мануэла не будет прямых потомков. Однако некоторые изгнанники из рода Браганса остались в Севилье, где приветствовали появление Магеллана и сформировали португальский круг, в котором он нашел поддержку и жену. Предоставлено Национальной библиотекой Португалии

Барруш продолжает: когда Магеллан не добился желаемого в Португалии, «он воплотил в жизнь тот план, о котором писал своему другу Франсишку Серрану еще из Малакки, так что, судя по всему, отъезд в Кастилию уже какое-то время занимал его ум, а не пришел ему в голову внезапно после отказа»[196]. Антонио Пигафетта, который, как мы увидим, стал доверенным лицом Магеллана, подтверждал, что «в то время как Магеллан был в Малакке, он неоднократно писал ему», что находится в Тернате, и «побудил… предпринять это путешествие», не поясняя, когда Магеллан получил эти письма и они ли привели его к переезду в Кастилию[197]. Впрочем, в любом случае Магеллан никогда не терял интереса к Молуккским островам. Письма от султана Тернате прибывали к португальскому двору с 1514 года и вызывали значительный интерес[198]. Магеллан ходил из Молукки на судах, которые добирались по меньшей мере до Амбоины.

Вероятнее всего, план открытия атлантического пути к Молуккским островам был не причиной, а следствием его перехода на испанскую службу. Он вернулся в страну, где все жаловались на инфляцию, а на королевском монетном дворе серебро заменялось медью. Его недовольство, пусть даже вызванное дьяволом, имело причиной финансовые затруднения, от которых его не могли избавить ни покровительство короля, ни португальские суды; а также чрезмерное честолюбие, оскорбленное тем, что король отказал Магеллану в тех наградах, на которые он рассчитывал. Сыграли свою роль и растущие связи Магеллана с другими недовольными, которых в Португалии было предостаточно.

Непосредственным поводом для перехода на испанскую службу стала экспедиция в Марокко и ее итоги. Экспедиция выдвинулась из Лиссабона в августе 1513 года и имела целью освобождение португальской крепости Азамор на Атлантическом побережье Магриба и взимание дани с марокканских вождей. В составе экспедиции находился и Магеллан, только что вернувшийся домой. Номинальным командиром являлся дон Жайме, герцог Браганса. Реальное же руководство, видимо, было отдано подчиненным, однако подчинение герцогу – первое свидетельство связи Магеллана с династией, которая рассчитывала сместить короля Мануэла с португальского престола.

Дом Браганса был основан королевским бастардом, получившим герцогский титул в 1442 году. Жуан II отреагировал на рост благосостояния, власти и амбиций дома Браганса казнью третьего герцога, а также конфисковал его собственность, часть наследников истребил, а часть изгнал в Испанию, где возможность принять участие в завоевании Гранады создавала благоприятный предлог для их отсутствия дома; в Севилье сформировался круг недовольных португальцев, к которому впоследствии присоединился и Магеллан[199]. Возвращение дона Жайме ко двору было частью политики короля Мануэла по отказу от ряда решений своего предшественника, но аристократ находился в двусмысленной ситуации: убив свою первую жену, он поставил себя в полную зависимость от короля, и экспедиция в Азамор должна была частично искупить его вину.

Согласно Баррушу, именно в Марокко Магеллан получил рану копьем, из-за которой впоследствии хромал[200]. Это противоречит приведенному ранее рассказу о ране в Каликуте. Однако Магеллан обрел не только рану, но и перспективы обогащения. Как мы видели, во время захвата Гоа его финансы были настолько плачевны, что Албукерке пришлось подарить ему какие-то старые доспехи. Он потерял один из грузов перца, в который вложил средства; часть он рассчитывал вернуть по суду, подав иск против семьи своего бывшего делового партнера, но процесс требовал времени и денег. Доходы от второго груза он тоже еще не получил, хотя ему и удалось наложить арест на спорную партию товаров, которая оценивалась в 60 крузадо[201]. Чтобы поехать воевать под Азамор, ему пришлось купить боевого коня в кредит, а когда конь под ним погиб, то Магеллан вынужден был отправить прошение королю, «потому что его убили, когда я был на вашей службе, в честном бою, подвергаясь большой опасности, и должен был для спасения биться пешим»[202].

Успех Азаморской кампании улучшил его перспективы. Португальцы захватили в плен 890 человек и 2000 голов скота. Вместе с неким Алвару Монтейру Магеллан стал официально отвечать за скот. Эта должность предусматривала контроль за выпасом стада, его содержанием, кормежкой и уборкой навоза и предоставляла возможности как для сравнительно честного обогащения, так и для прямой коррупции. Очевидно, что предложение продать 400 голов скота местным жителям, которое выдвинул Магеллан, относилось к последней категории. Судя по всему, он передал скот ночью, а затем объявил, что его угнали. Его внезапное возвращение в Португалию в июле 1514 года выглядит попыткой уклониться от обвинений, хотя сам он утверждал, что у него срочные дела при дворе и в судах[203].

Судя по всему, Магеллан указывал на свою хромоту как на свидетельство самоотверженной службы и на финансовые неурядицы, которые, как он считал, ему должны компенсировать. Он начал выдвигать королю требования, среди которых, как писал Барруш, «говорилось, что он требовал увеличения своего содержания – вопрос, всегда вызывавший сложности у знатных людей в этом королевстве; в известном смысле источник мучений для португальцев и частая причина их ссоры с королями».

Значительные расходы на двор заставили понести большой урон даже такую богатую казну, что была у Мануэла. Обязанности тех, кто получал содержание, были плохо определены, а монаршая милость, как объяснял Барруш, не являлась постоянной. Она основывалась на оказанных услугах, личных качествах и происхождении получателя средств. Если в содержании отказывалось, к этому следовало относиться с терпением. Магеллан же посчитал себя жертвой несправедливости и указал, что его менее даровитым соперникам достается больше. По крайней мере, на это указывает наблюдение Барруша по поводу того, что если человек видит, что кто-то равный ему попал в большой фавор, особенно на основании не подлинных достоинств, а сомнительных операций и личного знакомства, то терпение теряется, уступая место гневу, затем ненависти и, наконец, отчаянию. После этого человек переходит к действиям, за которые может быть только проклят вместе со своими приспешниками[204].

Тень дела о похищенном скоте нависала над всеми требованиями Магеллана. Обвинители предполагали, что его сетования на бедность – лишь отговорка. Когда от начальника Магеллана пришло письмо о том, что он уехал без уведомления, король отказался слушать его объяснения и приказал ему вернуться в Азамор к своим обличителям. В Марокко он приехал в июле 1515 года и сумел добиться снятия обвинения или его отсрочки – как не без умысла написал Барруш, «либо потому, что был невиновен, либо (как утверждает большинство) потому, что неразумно было делать что-либо идущее во вред безопасности Азамора. Король, однако, продолжал его подозревать»[205]. Историки выдвигают фантастические версии об иррациональных чертах характера или даже психологических патологиях, из-за которых Мануэл якобы ненавидел Магеллана. Сэмюэл Элиот Моррисон, закаленный в битвах и всегда готовый к бою адмирал, а также профессор Оксфорда и Гарварда, выразился по этому поводу с характерной краткостью: «Никто не знает почему»[206]. Но нет никаких свидетельств ненависти – только подозрения, вполне естественные в реальных обстоятельствах и усилившиеся, как мы увидим, после дальнейших событий.

В марте–апреле 1516 года Магеллан освободился от своих обязанностей в Марокко и смог вернуться в Лиссабон, к своим финансовым проблемам. Средства от продажи второго груза перца с Востока наконец-то прибыли[207]. Получить их, однако, было нелегким делом.

Условия контракта Магеллана с его партнером из Кочина Педро Анешем Абральдесом, судя по сохранившимся документам судебного иска, который был подан в результате этого договора, довольно бессмысленны[208]: они едва ли устраивали хотя бы одну из сторон, так что, вероятно, при составлении договора учитывались какие-то соображения, которых мы уже не узнаем. Подробности весьма утомительны, но важны для понимания причин беспокойства, тревоги и несдержанности, которые Магеллан проявлял в дальнейшем вплоть до отъезда из Португалии.

В 1510 году он вложился в груз перца, заплатив 100 крузадо; в Португалии его должны были ожидать 200 крузадо. Эта стопроцентная прибыль, судя по условиям исходного договора, составляла 50 % общего дохода и подлежала выплате периодическими траншами.