Фелипе Фернандес-Арместо

Магеллан. Великие открытия позднего Средневековья

2

Становление путешественника

Опорто – лиссабон – индийский океан, до 1514 года

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.

Притч. 22: 6

Магеллан был человеком Атлантики, он родился на берегу океана. В детстве у него было много возможностей смотреть на море и чувствовать, как постоянные западные ветры дуют ему в лицо. Мы мало что помним о нашем месте рождения: в то время мы слишком юны, чтобы воспринимать все правильно или вспоминать последовательно. Однако чиновники постоянно донимают нас вопросами о деталях, которые мы можем знать в лучшем случае из вторых уст. Когда Магеллану приходилось отвечать на подобные вопросы, он именовал себя уроженцем Опорто – большого серого города в устье реки Дору, где в наши дни к набережным пришвартованы баржи, везущие продукты для услаждения вкусовых рецепторов иностранцев. Относительные современники Магеллана подтверждают его слова[79][80]. Но если отправиться примерно на 90 километров вверх по реке, к гранитным холмам Саброзы, местные проводники укажут вам на улице, названной в честь Магеллана, песчаниковый фасад и широкие окна Каса-де-Перейра и заявят, что он родился здесь, – но уверенность их не подкрепляется фактами.

Никаких подлинных документов в поддержку этой точки зрения не существует, но дом, вероятно, принадлежал зятю Магеллана Жоану да Силве Теллешу, мужу его сестры Тересы[81]. В декабре 1504 года, когда Магеллан перед первым заморским путешествием составил завещание, он проявил интерес к местной общине, велев потратить скромный доход с собственности на молебны за его душу в случае его смерти и выразив недвусмысленное желание, чтобы «небольшой дом Квинта-де-Соута, находящийся в его собственности», остался во владении семьи[82]. Великий португальский историк Антониу Байяу в 1922 году усомнился в подлинности этого документа на основании трех аргументов: первый – не самый убедительный – состоял в том, что документ сохранился лишь в копии XVIII века; второй – весомый, но недостаточный – что не все перечисленные в документе лица известны по другим источникам; третий – явно ошибочный – что это завещание сильно отличается от хорошо известного и явно подлинного завещания, оставленного Магелланом в 1519 году[83]. Что это была за собственность, неизвестно (хотя постоянно делаются заявления, что ее удалось идентифицировать)[84], но, судя по названию, это было скромное имение в какой-то лесной глуши, где-нибудь в холмах, в окрестностях маленького городка. В любом случае этот документ, подлинный он или нет, ничего не сообщает о месте рождения Магеллана. Он имел или приобрел собственность и в Опорто (или непосредственно рядом с городом) – «ферму с виноградниками, каштановыми деревьями и пшеничными полями», которую в марте 1519 года, готовясь к великому путешествию, передал сестре Исабель[85].

«Моя семья, – утверждал он в первом завещании, – происходит из знатного и древнего рода властителей Нобреги» и является «одной из самых именитых, лучших и самых древних в нашем королевстве»[86]. Но возможно, что гордость, которую испытывал Магеллан в связи со своим происхождением, была избыточной. Его семья принадлежала всего лишь к местной аристократии. В своем завещании он требовал – тщеславно и тщетно, – чтобы его зять добавил герб Магелланов к гербовому щиту Силвы Теллеша. Его опасения насчет того, что фамилия Магеллан может исчезнуть, понятны: по португальскому обычаю члены семьи могли через брак брать другие, более впечатляющие фамилии: брат самого Магеллана, Дуарте, так и сделал, назвавшись де Соузой по предкам матери.

В юридических документах периода взрослой жизни Магеллана он постоянно называл отца Руй или Родригу – это варианты одного и того же имени – де Магальяеш, а мать – Алдой де Мескитой, хотя писец при португальском дворе считал, что отца Магеллана звали Педру[87].

Алвару де Мескита, который был вместе с Магелланом в тихоокеанском путешествии, обычно именуется его двоюродным братом, что несколько неконкретно, но, видимо, верно. Имена брата Магеллана, Дуарте де Соузы, и сестер Исабель, Жинебры и Тересы встречаются достаточно часто, чтобы быть истиной. Если свидетельство двоюродного брата Магеллана, записанное в 1563 году, достоверно, то у Магеллана были дядья с «похожими» на его собственные вкусами – «очень предприимчивые, любители мореплавания, неутомимые и страстные путешественники». Они служили в Гвинее (то есть, по терминологии того времени, в любом месте Черной Африки) «на суше и на море»[88].

В империи были и другие носители той же фамилии, в том числе некий Мартин, который точно был родственником, потому что дети Диогу (впоследствии Диего) Барбозы, который станет тестем Магеллана, в исках 1525 и 1526 годов претендовали на его наследство[89]. Родство Магеллана с неким Руем де Магальяшем, который был хранителем крупнейшего в окрестностях замка, установить не получилось. Однако долгая служба в хозяйстве главной местной династии герцогов Визеу отличала почти всех известных нам предков и родственников Магеллана[90]. Благодаря этой службе семейство Магеллана с 1481 года имело перспективы оказаться и под королевским покровительством: в этом году Леонор де Визеу вышла замуж за короля Жуана II. Ее брат Мануэл в 1495 году из герцога Визеу стал новым португальским королем.

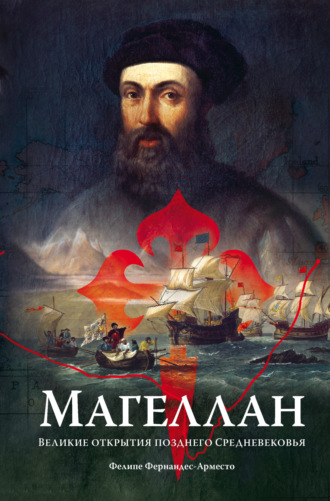

Патрон Магеллана Мануэл Счастливый, «христианнейший» король Португалии, сидит верхом на ките, контролируя путь из Атлантического океана в Индийский через мыс Доброй Надежды на карте Мартина Вальдземюллера Carta Marina («Карта морских странствий португальских путешественников», 1516). На короле доспехи и туника в римском стиле, на голове корона, он потрясает скипетром и королевским знаменем на древке, увенчанном крестом. Подпись в крупной рамке сообщает, что «морские странствия португальцев в наши времена» показали ошибочность прежнего мнения о недоступности Индийского океана со стороны моря. На карте есть и сетка широт и долгот, впервые предложенная Птолемеем, и румбы, призванные помочь мореплавателям в прокладке курса. Обращает на себя внимание масштаб в правом нижнем углу и ангелочки-путти, символизирующие ветры и подписанные основными направлениями компаса на нижненемецком языке, в то время как остальные подписи на карте выполнены на латыни. Печатается с разрешения Библиотеки Конгресса

Не сохранилось документов о рождении Магеллана, что, впрочем, не редкость для тех мест и времен. По традиции считается, что наш герой родился в 1480 году или около того: одни авторы просто переписывают этот факт у других, он распространяется, как древесная гниль, но на самом деле никаких доказательств тому не существует. Судя по хронологии последующих событий, Магеллан вряд ли родился до середины того десятилетия. Нет и причин считать, будто он служил пажом королевы Леоноры до того, как стал пажом короля[91]. Это предположение впервые возникло лишь в начале XVII века. С тем же скепсисом нужно отнестись и к рассказам о том, что смерть родителей, после которой он остался опекуном своих родственников со стороны Соуза, стала причиной его переезда ко двору: все объясняет уже факт восшествия на престол Мануэла – представителя дома герцогов, которым служила его семья. Время переезда Магеллана ко двору неизвестно, но, когда Мануэл стал королем, Магеллан, вероятно, уже был подходящего возраста: пажами обычно становились в семь лет, хотя не исключались и более старшие мальчики. Документальные подтверждения статуса юноши при королевском дворе появляются только в 1505 году: он обозначен как придворный в списке участников путешествия на восток Франсишку де Алмейды, первого португальского вице-короля Индии[92]. Переход с придворной службы к активному участию в войнах или экспедициях был инициацией королевского пажа – своего рода выпускным экзаменом по окончании обучения при дворе. Подходящим для такого шага являлся возраст 16–20 лет.

В Португалии королевский двор уже был средоточием политической жизни. Монархия забрала себе власть не силой оружия, не ореолом королевского трона, а обычным дерганием за ниточки. Большое значение имел успех на рынке династических браков, а также раздача титулов, фискальных привилегий или прав вершить суд. Играло свою роль и право короля назначать людей на доходные должности в администрациях, рыцарских орденах и в какой-то степени в католической церкви[93]. Преступников и авантюристов, которых среди аристократов было большинство, удавалось удерживать от мятежей – порой с трудом – благодаря войнам и приключениям за морями.

Казна была пуста, так что король не мог предъявлять слишком больших претензий. У Жуана II практически не было земли. Подобно Роджеру Миллеру в знаменитой песне бродяги, он был, по собственным словам, «королем дороги»[94], поскольку предшественники растратили почти все королевское имущество. До воцарения Мануэла траты всегда превышали расходы[95]. В 1480-х годах открытие гвинейской торговли обогатило королевство Жуана и придало его двору некоторый лоск. Иеронимус Мюнцер, критически настроенный нюрнбергский врач, совершивший турне по Пиренейскому полуострову и посетивший Португалию (причинами путешествия стали одновременно благочестие, любопытство и желание уехать подальше от эпидемии чумы, разразившейся дома), рад был увидеть товары, ввезенные из Германии, наряду с такими экзотическими вещами, как золото, рабы, слоновая кость и перец из Малакки – зерна рая. Разговоры за обеденным столом короля показались ему более учеными и яркими, чем мрачный интерьер дворца, «за которым король почти не следил после смерти сына Афонсу, упавшего с лошади»[96]. Надежды путешественника на то, что такому замечательному королю суждена долгая жизнь, не оправдались: Жуан умер вскоре после отъезда Мюнцера.

Восшествие на престол Мануэла I изменило все. Поэт Гарсиа де Резенде, который служил пажом короля Жуана II и стал доверенным лицом его преемника, подвел итог этой трансформации:

Португальский двор,

Скромный до сих пор,

Блеском пышных лож

Осветил весь мир,

Праведных вельмож

Вмиг собой затмил[97][98].

Новый король был, по большинству расчетов, следующим по порядку наследования, хотя его предшественник сделал все возможное, чтобы этот порядок максимально запутать; однако иностранная поддержка и искусный подкуп сделали свое дело. Король получил прозвище Счастливый, и счастье сопутствовало ему в обоих значениях. Ряд династических инцидентов – трагедии на поле боя, во время охоты, политические убийства – привел к устранению соперников, а заодно и сделал его самым богатым человеком во всей Португалии[99]. Личное состояние Мануэла и то искусство, с которым он управлял деньгами, наполнило сундуки королевской казны. Мне вспоминается случай из детства Р. У. Сазерна: в школе он написал сочинение, в котором утверждал, что Генрих VII был «первым бизнесменом у власти в Англии… Конечно, – добавил он, – я был не прав, но в тот момент я стал историком».

Мануэл был если и не бизнесменом, то вполне по-деловому настроенным королем, склонным извлекать прибыль и сокращать расходы. Он взял себе титул «властителя коммерции», который традиционно настроенный монарх мог бы счесть оскорблением. Новый король в прямом смысле жил над лавкой: королевские покои располагались над Каса-да-Индия – складским и бухгалтерским помещением, куда стекались все товары из Индийского океана. Мануэлу принадлежала пятая часть всех доходов от бурно развивавшейся сахарной промышленности Мадейры[100]. Унаследованные им доходы от герцогств Бежа и Визеу и доля гроссмейстера самого богатого португальского рыцарского ордена позволили Мануэлу значительно увеличить свой двор. Расходы на его содержание существенно выросли. Он выплачивал пенсии уволенным со службы, и за первые три-четыре года его правления расходы короны увеличились более чем вдвое – до 16 миллионов реалов. В целом за время правления Мануэла количество молодых людей при его дворе выросло со 140, что было близко к официальным лимитам, установленным обеспокоенными налогоплательщиками в кортесах, до более 400. В самой же дорогостоящей категории придворных рыцарей, входивших в королевский совет и, как правило, получавших более 50 000 реалов в год, произошло практически четырехкратное увеличение[101]. Но король мог это себе позволить.

Эта стратегия пользовалась большим успехом у европейских монархов того времени. Набирая себе пажей и удерживая знатную молодежь при себе так, чтобы они оставались под наблюдением и в прямой зависимости от короны, монархи могли осуществлять над ними контроль. Знатные отпрыски, выросшие среди принцев и принцесс, гарантировали будущее сотрудничество и нынешнее подчинение своих родителей, фактически являясь заложниками. Однако такая ситуация устраивала обе стороны: знать могла сэкономить средства, а их дети могли попасть в фавор к монархам. Монархи же получали то, что современные политологи именуют рычагами влияния. Молодые дворяне получали выплаты – так называемые морадии, которые еще теснее связывали их с короной. Эти выплаты выделялись в приблизительном соответствии с представлениями королевских чиновников о том, чего стоит поддержка той или иной дворянской семьи. Знатная молодежь ужинала в компании короля – их сажали по старшинству за параллельными столами, как в школьных или университетских столовых. Они преломляли с королем хлеб-соль, тем самым воздавая символический долг почтения. Им выдавалось оружие и платье на сумму, превышающую их содержание. Финансовая зависимость выстраивала между ними и королем практически нерушимые узы.

Магеллан появился на свет, вероятно, как раз в то время, когда Мануэл начал расширять двор. Что делал будущий путешественник примерно в те десять лет, что прошли между его появлением при дворе и отплытием на восток? В источниках сохранились намеки, каково было расти при дворе короля Мануэла. Образование при дворе стало более тщательным, чем когда-либо, даже при Жуане II, чье окружение так поразило Иеронимуса Мюнцера. Можно было изучать древнегреческий язык. Алхимия королевского золота помогла трансмутировать некоторым лиссабонским школам в настоящий университет. В 1500 году Мануэл I поставил выплату морадий молодым дворянам в зависимость от их успешной сдачи экзамена по грамматике[102]. Перо начало соперничать со шпагой и становиться аристократической доблестью[103].

Однако уклон в военное дело при воспитании никуда не делся. Поля боя по-прежнему нуждались в рыцарях с дорогой экипировкой – лошадьми, оружием, доспехами, а рыцарям необходимо было долго обучаться весьма специфической форме ведения боевых действий. Целью знатных юношей – moços fidalgos, к числу которых относился и Магеллан, – при королевском дворе было стать оруженосцем и принять участие в войне, после чего самые умелые и успешные могли уже сделаться полноценными рыцарями. Тех, кто умел владеть пером, могло ожидать членство в королевском совете, но это был, как сейчас бы сказали, вариант почетной пенсии. Магеллан учился благородному поведению и владению оружием. Для большинства представителей элиты доблесть была большей ценностью, чем гуманизм, что сказывалось и на воспитании. Эта доблесть, возможно, не делала людей такими уж хорошими, зато помогала выигрывать войны. Например, в 1492 году монархи испанского королевства Кастилия расширили границу христианского мира, завоевав Гранаду – последнее мусульманское государство в Испании. Венецианский посол называл эту войну «прекрасной… Не было ни одного властителя, который не был бы очарован какой-либо дамой», а та «часто вручала воинам оружие… с просьбой доказать свою любовь делами». В 1504 году королева Изабелла II Кастильская умирала с молитвами к архангелу Михаилу как «принцу доблести среди ангелов»[104].

Рыцарская доблесть была кодексом чести аристократов того времени[105]. Ее принципы складывались на протяжении четырех веков, с тех пор как в XII веке формулировать их начали священники и представители военного сословия: Крестовые походы превратили насилие в источник святости для своих участников, воевавших за землю, по которой некогда ходили Христос и апостолы и на которой оставалось множество святых реликвий. Для рыцарей война являлась единственным занятием. Это требовало такой подготовки, которая почти не оставляла времени для чего-либо еще, к тому же войны случались очень часто. Казалось, привилегированный доступ в рай, гарантированный монахам и монахиням, закрыт для тех, кто живет в миру и чья работа заключается в том, чтобы, грубо (но верно) говоря, убивать людей. Однако рыцарская доблесть помогала устранить препятствия на пути в рай, которые устанавливала жизнь военных.

Те, кто следовал «рыцарскому кодексу», имитировали религиозную жизнь, оставаясь людьми светскими. Как и у монахов, у них были свои обеты и бдения. В теории они обладали добродетелями, превосходящими традиционные семь дел милосердия: материальной щедростью, великодушием, безупречной храбростью. Они могли влюбляться и вне брака, но эта любовь должна была быть целомудренной; многие образцы рыцарской литературы рассказывают о трагической любви, которая вышла из-под контроля, как любовь Ланселота к Гвиневре. Многие рыцари принадлежали к орденам, которые, подобно соответствующим религиозным сообществам, регулировали их повседневную жизнь и помогали освободить рыцаря от материального бремени, мешавшего богачу войти в Царство Небесное. В единственном ордене, который сохранился со времен крестоносцев до наших дней, – Мальтийском (он же орден святого Иоанна) обязательства заботиться о больных и бедных сохранялись, даже несмотря на то, что почти все члены ордена были заняты отчаянными попытками отразить натиск неверных на границы христианского мира.

Любимыми святыми рыцарей были небесные воины – например, Михаил-архангел, которого в церковных молитвах до сих пор именуют «архистратигом небесного воинства», то есть предводителем райского рыцарства в войне против Сатаны, или святой Иаков Матаморос (Мавробойца), который, как утверждается, стал являться воинам на поле брани в X веке[106] и продолжил эту свою деятельность вплоть до XVI века при завоевании христианами Нового Света. Если принципы рыцарской доблести должны были исправить грешников, то нужно признать, что цель эта не достигалась: средневековые войны были столь же исполнены жестокости, безжалостности, убийств и резни, как и все остальные. В то время распространилось представление о том, что война может быть священной и служит одним из тех занятий, в которых дворянин может принимать участие без ущерба для своей чести[107].

Все сказанное выше относилось и к военному флоту. Корабли сражались друг с другом. Их экипажи сходились в массовых потасовках, где решающим аргументом становились индивидуальные качества. Мало какой текст способен так удачно описать влияние рыцарских традиций на морские сражения, как хроника деяний графа Перо Ниньо, написанная его подчиненным во второй половине XV века. El victorial («Непобедимый») может считаться учебником рыцарства и летописью морских кампаний. В книге описывается рыцарь, не побежденный на поле брани или любви. Основные битвы он провел на море, а «выиграть бой – величайшее благо и величайшая слава земная». Когда автор вдается в рассуждения об изменчивости жизни, его собеседниками становятся Фортуна и Ветер, «матерью» которого является море, «где я подвизаюсь»[108]. Морское поприще давало рассказчику рыцарских историй серьезное преимущество: там, где быстро сменяются шторм и штиль, колесо Фортуны тоже вращается быстрее. Море – стихия Господа; ветер дует там, где Он укажет, и путешественник неминуемо вверяет себя Богу и помнит о Его существовании. Магеллан знал об этом и вспоминал незадолго до своей смерти.

В описании морских сражений того времени, когда корабли действовали как участники единой битвы, угадываются гомеровские мотивы. В Средние века большинству мирян, умевших читать, поэмы Гомера были известны в лучшем случае в романтизированной версии, где греки и троянцы изображались современными рыцарями: подобные произведения были тогда своеобразным бульварным чтением.

Рыцарская доблесть пронизывала и мореплавание, так что служба на флоте была привлекательна не только возможностями богатой добычи. Море стало достойным поприщем даже для королей. В XIII веке одним из ярких выразителей рыцарского кодекса поведения на Пиренейском полуострове был Хайме I, король Арагона и граф Барселоны. Когда он описывал завоевание им Майорки в 1229 году, то пояснил, что считает войну на море высшим выражением рыцарского духа. В завоевании королевства «посреди моря, куда Господу было угодно его поместить», было «больше чести», чем в захвате трех королевств на суше. Эта метафора быстро обрела популярность и стала общим местом вплоть до окончания эпохи паруса. Корабль, по словам Альфонсо X Кастильского Мудрого, стал «конем для тех, кто сражается на море». Святой Людовик X планировал учредить орден Корабля для участников своего тунисского похода. Орден Дракона, основанный в начале XV века графом Фуа, поощрял тех своих членов, кто сражался на море, изумрудными знаками отличия[109]. В окружении португальского принца Энрике было полно пиратов и головорезов; именно они составляли костяк тех, кого он отправлял на завоевание королевств на атлантическом берегу Африки, колонизацию Мадейры и Азорских островов и исследование африканского берега вплоть до Сьерра-Леоне. Все они называли себя рыцарями и оруженосцами и давали друг другу имена из рыцарских романов – например, Ланселот или Тристан. Сам Энрике, вошедший в историю под вводящим в заблуждение прозвищем Мореплаватель, считал себя романтическим героем, которому звезды предрекли совершить множество великих дел и завоевать собственное королевство. На самом же деле он никогда не выходил в море; чтобы заплатить своим приверженцам, он прибегал к захвату рабов и организации монополии на производство мыла[110]. Среди его последователей был тесть Христофора Колумба – по профессии ткач, который, однако, решил стать одним из «рыцарей и завоевателей», чтобы освободиться от социальных ограничений на родине[111].

Во времена Колумба португальский поэт Жил Висенте в написанном на испанском языке стихотворении ухитрился уподобить корабль одновременно боевому коню и милой женщине, поскольку все три объекта в рыцарской традиции были практически равноценными.

Ты скажи, моряк отважный,

Что гуляешь по волне,

Так ли бел твой белый парус,

Так ли звездочка светла?

Ты скажи, отважный рыцарь,

Что сражаешься в броне,

Так ли резв твой конь любимый,

Так ли битва весела?[112]

Это сходство казалось очевидным самым разным авторам, начиная с короля-барда XIII века Альфонсо Мудрого[113]. Глядя на позднесредневековые миниатюры, изображающие сражения кораблей, которые словно бы покрыты богатыми чепраками, как боевые кони, можно понять, что в представлении людей той эпохи море вполне могло быть полем битвы рыцарей, а волны можно было оседлать, как скакунов.

Рыцарские романы только подкрепляли стремление дворян вести жизнь рыцаря. Типичный герой книг того времени отправлялся в море, завоевывал остров, женился на принцессе и становился властителем. Путешественники, часто имевшие довольно скромное происхождение, стремились воплотить этот вымысел в жизнь. Тех, кто знаком с артуровскими легендами только по викторианским и позднейшим источникам, может удивить тот факт, что в артуровский цикл – самый влиятельный из всех рыцарских романов – входили и многие морские приключения, однако тексты этих книг утрачены. Судя по сохранившимся намекам, самым популярным был роман «Gesta Arthuri» («Деяния Артура»), посвященный завоеваниям, которые планировались за круглым столом[114]. Королевство Артура, по словам читателя XVI века, «стало ему мало», и он решил заняться завоеванием Исландии, Гренландии, Норвегии, Лапландии «и Северного полюса»[115].

Роман XIV века «История Мелюзины», купленный сыном Колумба для его знаменитой библиотеки, иллюстрирует типичный перенос рыцарского сюжета в морскую среду. В нем рассказывается о приключениях сыновей Мелюзины во время их завоеваний в Ирландии и на Кипре. Один из мальчиков удачно резюмирует призвание истинного путешественника, говоря матери: «Госпожа, если вам угодно, то нам, должно быть, пришло время отправиться в путешествие, узнать о неведомых землях, странах и местах, добиться почестей и славы на дальних берегах… Так мы познаем разные вещи, что находятся в отдаленных странах, и поймем, чем они отличаются от того, что привычно нам здесь. И потом, если нам будет сопутствовать фортуна или успех, мы наверняка захотим завоевать эти земли и страны»[116].

Прощаясь со своими смелыми отпрысками, Мелюзина напоследок советует им «делать что угодно и смотреть на что угодно, что будет к вашей чести и выгоде». Она рекомендует им придерживаться всех правил рыцарского поведения, а некоторые ее реплики словно бы предвосхищают империализм XVI века: «И если волей Господа вы сможете завоевать новые страны, то управляйте собой и вашими подданными в соответствии с природой и рангом каждого, а если против вас начнется бунт, позаботьтесь о том, чтобы его подавить, и действуйте, как подобает правителям. Не позволяйте никому оспаривать ваши права на власть… Взимайте с подданных налоги и пошлины, но не берите лишнего, если только на то будет крайняя необходимость»[117].

Впрочем, по меньшей мере один совет Мелюзины остался без внимания. «Не говорите ничего бессмысленного и ложного», – наставляла она. А вот авторы рыцарских романов наполняли их сказками, чудесами и волшебством. Так же поступали и авторы книг о путешествиях. В эпоху Магеллана популярна, например, была рыцарская поэма «Юон из Бордо», где герой плывет на корабле, который, подобно боевому коню, перепрыгивает к «Заливу опасностей» и «Острову несокрушимого замка». Главный герой «Книги графа Партинуплеса» садится на зачарованный корабль, который доставляет его в замок, где он наслаждается объятиями византийской принцессы. Вымышленные приключения Оливерио де Кастильи происходят в Ирландии: эта страна чрезвычайно неромантична, зато попасть туда можно только морем. В «Истории любви Париса к Виане» воздыхатель плывет в Индию и обучается там соколиной охоте. В испанской версии романа об Александре Македонском тот попадает в Индию морским путем[118]. В самом известном рыцарском романе – лучшей, по мнению Дон Кихота, книге в мире «Тирант Белый» – король Канарских островов отправляется завоевывать Англию[119]. Традиционный для таких книг сюжетный ход лег в основу одной из шуток Сервантеса: Санчо Панса просит своего хозяина сделать его губернатором какого-нибудь острова, на что тот отвечает: «Дай срок, будут у нас и такие приключения, которые дадут мне возможность сделать тебя не только губернатором острова, но и вознести еще выше»[120].

Порой традиции рыцарской доблести смешивались с житийным каноном, ведь святые, чтобы проповедовать слово Божие во всех уголках мира, должны были путешествовать. Морские приключения святого Павла служили примером остальным. Древние легенды приписывали подобные же путешествия святому Фоме и Марии Магдалине. Некоторые жития святых вообще были неотличимы от рыцарских романов. Например, святой Евстафий подвергся тяжким испытаниям в море в поисках утраченной семьи. «История сэра Плакидаса, который затем стал христианином и принял имя Евстафий» – это безусловно светский текст, как и «Книга рыцаря Зифара», где отсутствовало даже обращение святого и описание его мученичества.

Вряд ли можно с гарантией утверждать, что Магеллан читал подобные книги. Но он это делал. В отличие от Колумба и Веспуччи, которые с готовностью изливали душу, изводя литры чернил, Магеллан написал мало собственных текстов. Из источников мы немного знаем о его круге чтения. Он не оставил, подобно Колумбу, комментированного списка книг собственной библиотеки. Однако единственное сделанное им упоминание о прочитанной книге очень показательно. Мы увидим, что во время путешествия, у берегов Патагонии, он вспоминал «Книгу Прималеона». Этот Прималеон, судя по английскому переводу, сделанному в XVI веке, воплощал собой все добродетели, ценившиеся при дворе короля Мануэла: «В самые юные свои годы он так проявлял все Добродетели (которые, в соответствии со своими естественными наклонностями и желаниями, усердным образом изучал), что его можно справедливо назвать истинным чудом совершенства. Его качества были таковы, что по мудрости его можно было сравнить с Соломоном; по красоте внешней и внутренней – с прекрасным греком Алкивиадом, по великодушию, рассудительности, способности к военной стратегии – с благородным Сципионом Африканским или же Ганнибалом, особенно во времена его юности, когда он еще не стал рыцарем»[121].

Жизнь вымышленного Прималеона была отчасти похожа на жизнь самого Магеллана. Как и Магеллан, Прималеон страдал от отчуждения: не потому, что был, как Магеллан, сиротой, а потому, что его отец был незаконнорожденным. Обоим героям приходилось сталкиваться с обвинениями в предательстве. Оба совершали долгие морские путешествия, сражались с гигантами (об этом эпизоде в жизни Магеллана подробнее далее) и надеялись прославиться подвигами в области мореплавания. Оба стали рыцарями. Оба отказались от помощи в битве. В жизни Прималеона важнейшую роль играли соперничество с английским принцем и попытки добиться руки возлюбленной, мать которой неизменно проявляла к нему враждебность: она даже заявила, что руку ее дочери получит только тот, кто принесет ей голову Прималеона. В жизни Магеллана, разумеется, ничего подобного не было, но его знакомство с романом несомненно, можно предположить и воздействие книги на него. Те, кто читал «Прималеона» (роман напечатан в 1509 году, вскоре после отбытия Магеллана от португальского двора), наверняка читали и другие рыцарские романы: эта книга была частью целой серии, которая начиналась с описаний приключений отца Прималеона и включала в себя многочисленные отсылки к другим романам.

Помимо принципов рыцарской доблести, стремление к заморской экспансии могло было быть вызвано утопическими фантазиями, которые, возможно, повлияли и на мировоззрение самого Магеллана. В воображении Мануэла ярко вставали образы мессианского царства и живы были ожидания конца света. Начиная с XII века в Западной Европе присутствовало предчувствие неминуемого наступления «века Святого Духа», которому будет предшествовать космических масштабов борьба «последнего земного императора с Антихристом»[122].