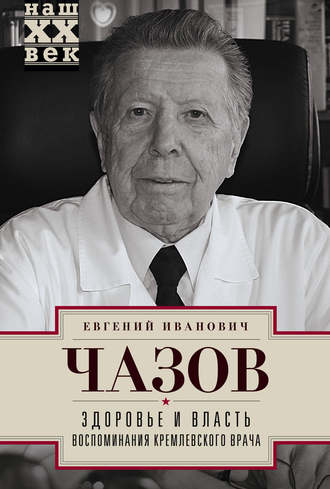

Евгений Чазов

Здоровье и власть. Воспоминания кремлевского врача

Надо подчеркнуть, что эту позицию разделяли многие. Вспоминаю, как нарушился заранее проштампованный вечер в Георгиевском зале Кремля, посвященный семидесятипятилетию Брежнева, когда вдруг из-за стола поднялся и вошел в президиум один из организаторов создания первой советской атомной бомбы Е. П. Славский.[27] Человек неуемной энергии и организаторского таланта, работавший в восемьдесят лет так, что ему могли позавидовать молодые, он в значительной степени обеспечил успех в создании мощного ядерного потенциала страны. Подняв бокал с коньяком, он предложил тост за то, что благодаря Брежневу СССР не только сохранил, но и приумножил свое положение как сверхдержава. Конечно, он, как и другие, смотрел на понятие «сверхдержава» со своих позиций, позиций мощного военного потенциала. Тост понравился Брежневу, и он на следующий день говорил: «Смотри-ка, какой молодец Ефим Павлович, а ведь ему далеко за восемьдесят».

Надо сказать, что резкие антисоветские выступления некоторых американских политических деятелей, призывы к разговору с Советским Союзом с позиции силы способствовали только одному – укреплению мнения руководства страны в необходимости наращивания военного потенциала, в правильности избранного курса на силовое противостояние. Возник замкнутый круг гонки вооружений, в котором ни одна страна не хотела уступать и не верила другой.

Говорят, что Афганская война сорвала процесс потепления, зарождавшегося доверия и начавшегося ограничения гонки вооружений. Я не дипломат, и мне трудно оценивать ход внешнеполитических процессов, но помню, как в июне 1979 года, до начала войны в Афганистане, после подписания соглашения по ОСВ-2, Брежнев сказал: «Картер – человек неплохой, но слабый. Не дадут ему ничего сделать. Много сил в США, которые никогда не согласятся с разоружением». Так и получилось с ратификацией ОСВ-2.

В том же году, выступая в Берлине, Брежнев под влиянием своих советников предложил сократить численность ракет средней дальности. В марте 1979 года было заявлено, что СССР не применит первым ядерное оружие. Как известно, ответа не было, и это как бы подтверждало агрессивность США.

Ни в американской, ни в советской дипломатии конца 70-х годов не нашлось человека, который бы попытался разорвать порочный круг недоверия и гонки вооружений. Советская дипломатия, как выразился один из советников Брежнева, начала действовать по принципу «нет», а не по принципу «давайте подумаем и найдем компромисс».

На Западе в различных аудиториях, и особенно на пресс-конференциях, меня нередко спрашивали: «Как вы решились выступить одним из организаторов Международного движения врачей за предотвращение ядерной войны? Многие идеи, высказанные вами в тот период, – бесперспективность гонки ядерных вооружений, запрещение испытаний ядерного оружия, невозможность победы в ядерной войне, а значит, бесперспективность гражданской обороны – шли вразрез с официальной линией. Как воспринимали ваши пациенты, руководство страны, этот в определенной степени «бунт» лечащего врача?» Другие говорили, что это строго продуманная акция Кремля, рассчитанная на раскол американского общества. Как будто то же самое нельзя было сказать в отношении советского общества! Кроме того, роль, подобная моей, была предложена лечащему врачу президента США Р. Рейгана, который, однако, отказался участвовать в движении, видимо пытаясь, если следовать логике подобных заявлений, сохранить единство советского общества. Выступать с оригинальными высказываниями мне позволяло мое положение врача, в котором нуждались и Брежнев, и Андропов. Но я уверен, что не только это. И тот и другой (первый – в меньшей степени, второй – с продуманных аналитических позиций) внутренне соглашались с идеями, которые питали наше движение. Ни тот ни другой ни разу в личных беседах, да и в публичных заявлениях, не выступали ни против движения врачей, ни против меня лично. Более того, вспоминаю случай, который имел место в связи с моим выступлением в Верховном Совете СССР летом 1981 года с призывом прекратить гонку ядерных вооружений.

Как всегда было в те годы, от меня заранее потребовали в ЦК копию моего выступления. В нем не было каких-то «революционных» идей, а просто излагались принципы, которых придерживались врачи в движении, выступающем против гонки ядерных вооружений. «Необычен» был стиль выступления – в нем отсутствовали выражения типа «американский империализм» и т. п. Каково же было мое удивление, когда из отдела, руководимого Б. Н. Пономаревым,[28] мне вернули мое выступление с поправками, которые придавали ему традиционно глупый стиль. Мне не хотелось вмешивать в эти дела Брежнева, и я позвонил Черненко. Выслушав мое заявление, что с таким текстом я выступать не буду и пусть выступает тот, кто правил, Черненко ответил, что он разберется и позвонит. Действительно, минут через тридцать раздался звонок, и всегда спокойный Константин Устинович сказал с некоторым раздражением: «Знаешь, я говорил с Сусловым. Ты же его знаешь – он на все всегда говорит: "А так не было". То же сказал и о твоем выступлении. Мой совет – не обращай внимания и выступай так, как считаешь нужным».

Так я и сделал. Не знаю, произвело ли впечатление мое краткое выступление на депутатов, помню лишь, что многие подходили и говорили, что это что-то новое в Верховном Совете (почему-то запомнил нашего замечательного танцора и балетмейстера М. Эсамбаева). Все это было прекрасно, но какова будет реакция руководства, что скажет Суслов, который, мягко говоря, меня недолюбливал? В перерыве мне позвонил Андропов и сказал: «Когда закончилось заседание, Леонид Ильич сказал в кулуарах присутствующим там членам политбюро: "Лучше всех выступил Чазов"». Этого было достаточно, чтобы больше никто не вмешивался в тексты моих выступлений.

Второй случай связан с приемом Брежневым в декабре 1981 года делегации Папской академии наук, которая должна была вручить одновременно ему и Р. Рейгану послание этой академии с предложением о прекращении гонки ядерных вооружений. Возникла не раз встречавшаяся в те годы ситуация, связанная с вопросом, принимать или не принимать делегацию, а главное – на каком уровне принимать. Помощники и советники Брежнева гадали: примет Р. Рейган делегацию или не примет? То, что придется принимать делегацию представительной и авторитетной Папской академии наук, сомнений не было. Но надо ли делать это самому Брежневу? Кстати, в последующем делегацию Международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» принимал не председатель Президиума Верховного Совета СССР, а его заместитель В. В. Кузнецов. В конце концов все сошлись на том, что принимать делегацию должен Брежнев. Но в те годы он почти не работал, и все реже и реже удавалось не только уговорить его на встречу с тем или иным государственным деятелем или делегацией, но и подготовить к этой встрече. Трудно было переоценить значение официального представления полученных нами материалов правительствам различных стран мира и, в первую очередь, США и СССР. Доклад же Папской академии, в составлении которого принимали участие и наши представители, базировался в основном на научных материалах, полученных Международным движением врачей за предотвращение ядерной войны.

Естественно, что при очередном моем приезде к Брежневу на дачу, выбрав момент, когда он достаточно четко мог обсуждать различные проблемы, я напомнил ему о визите делегации Папской академии и желательности встречи с ней. К моему удивлению, он не заворчал, как обычно, на своих помощников, не дающих ему покоя, а, наоборот, сказал, что эта встреча полезна и даст ему возможность еще раз высказать свои предложения о мире, который так нужен прежде всего советским людям: «Ведь тридцать шесть лет нет войны, такого еще не было в истории России». И повторил то, что уже неоднократно высказывал: «Я уверен, что, спроси каждого из наших людей, готов ли он отдать последний рубль ради мира, каждый ответит согласием. Мы сильны, и это сохраняет мир. Но вы правы. Надо, конечно, договариваться с американцами, надо что-то делать с ракетами, ядерными бомбами. Мы ведь это и пытались делать вместе с Р. Никсоном. Неужели ты думаешь, что мы не понимаем, что защита мира сегодня – это десятки миллиардов, которые пошли бы на нужды народа? Но ты же слышал, что говорит Р. Рейган и некоторые его помощники. Ваши рассказы об ужасах ядерной войны никак на них не действуют. А в принципе, хотя многие наши и не понимают вас (он, конечно, говорил не о простых советских людях, а о руководстве. – Е. Т.), но вы делаете хорошее дело».

Встреча состоялась. Довольны были представители Папской академии. Довольны были и мы, в движении «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», не только потому, что впервые руководитель государства говорил о невозможности вести ядерную войну, но и потому, что эта встреча показала, что антиядерное движение начало набирать силу, объединяя не только ученых, но и политических и религиозных деятелей.

Брежнев был тоже доволен этой встречей. Когда после нее я посетил его, он сказал: «Знаешь, что меня удивило, – известные профессора, специалисты в своем деле бросили дом, близких, свои дела и в такую погоду (накануне в Москве была пурга. – Е. Ч.) поехали в Москву, чтобы лично передать мне письмо. Это замечательные люди».

Потом я узнал, что некоторые из окружения отговаривали Брежнева от этой встречи под разными предлогами. Предложив ему сослаться на состояние здоровья, они не рассчитали, какой будет его реакция. А в то время, в 1981 году, Брежнев делал все, чтобы скрыть любые свои недуги.

Не сомневаюсь, что противников у меня было немало – и среди руководства (М. А. Суслов, А. П. Кириленко, Б. Н. Пономарев), и в среде военных, и в МИДе, да и среди простых людей, воспитанных прессой на определенных догмах и присылавших мне возмущенные письма. Однако в целом советское общество, народ поняли идеи движения врачей за предотвращение ядерной войны, ибо они отвечали его духу миролюбия и ненависти к войне.

Это особенно проявилось после беспрецедентной телевизионной передачи – дискуссии советских и американских врачей, посвященной гонке ядерных вооружений, сути гражданской обороны, последствиям ядерной войны. Американские коллеги предложили, чтобы без всякой цензуры, без ведущего, в присутствии иностранных журналистов состоялась свободная дискуссия по наиболее острым проблемам гонки ядерных вооружений. Я передал это предложение в Гостелерадио и ЦК КПСС. Иностранные корреспонденты единодушно утверждали, что подобная передача невозможна. Каково же было их удивление, когда в один из июньских дней 1982 года, в разгар холодной войны, их пригласили в Останкино, в телецентр, чтобы они могли наблюдать непосредственно за ходом дискуссии. Удивлялись и наши американские коллеги, ибо в то время ни одна телевизионная компания США не согласилась провести подобную дискуссию. Состоялся откровенный разговор о сути гонки ядерных вооружений, угрозе возникновения ядерной войны и ее последствиях. В ходе дискуссии с экрана телевизора прозвучали заявления, противоречащие официальным взглядам, существовавшим в СССР, на эти проблемы в то время. Это заявление было о бесперспективности гонки ядерных вооружений, беспомощности гражданской обороны в условиях ядерной войны, необходимости запрещения испытаний ядерного оружия.

До сих пор я не представляю, почему эта передача была допущена. Однако, учитывая, что Суслова уже не было и фактически ЦК КПСС руководил Ю. В. Андропов, уверен, что именно он дал согласие на ее проведение.

Следует отметить, что и печать в те годы широко освещала деятельность нашего движения, выступающего за безъядерный мир. Сегодня, когда гласность победила в нашей стране, средства массовой информации освободились от партийной и других опек, стали свободными, изменились в определенной степени и их интересы. По крайней мере, ни одна из крупных газет не опубликовала информации о письме, направленном мной, в декабре 1989 года министром здравоохранения СССР, премьер-министру СССР Н. И. Рыжкову и министрам здравоохранения США, Англии и Франции с предложениями обсудить и принять правительствами этих стран документ о полном запрещении испытаний ядерного оружия. Даже письмо М. С. Горбачева с изложением его позиции по поводу испытаний ядерного оружия в ответ на наше с профессором Б. Лауном[29] послание в октябре 1990 года не получило и двух строк комментариев в советских газетах.

Но какие могут быть претензии – ведь у нас гласность, и каждая газета печатает то, что она хочет. Но ведь и ядерные арсеналы сохраняются, а раз так – сохраняется и угроза жизни на Земле.

Нет пророка в своем отечестве

Брежнев, особенно в начале 70-х годов, когда сохранялась его активность и он еще мог критически оценивать ситуацию и самостоятельно вести политический и дипломатический диалог, понимал, что необходимо искать какой-то выход из создавшегося положения, связанного с гонкой ядерных и обычных вооружений. Ведь политический и дипломатический диалог первой половины 70-х годов обещал многое.

Осенью 1971 года в составе советской медицинской делегации я выезжал в США. При очередном визите к Брежневу я рассказал ему о предстоящей поездке, будущих встречах с американскими коллегами, среди которых у меня к тому времени появились если еще не друзья, то уже очень близкие знакомые, такие, как, например, всемирно известный профессор П. Уайт – старейшина американской кардиологии, известный ученый профессор Т. Купер – в то время директор Института сердца, легких и крови США, известный кардиолог профессор Б. Лаун и многие другие. Как сейчас помню, сколь оживился Брежнев при моем рассказе о встречах и дискуссиях с американскими коллегами.

«Знаешь, Евгений (так он ко мне обращался всегда: и в мои молодые годы, и когда у меня начала появляться седина. – Е. Ч.), это очень хорошо, что у тебя добрые отношения с американскими врачами. Неплохо было бы, если ваши встречи и дискуссии переросли в совместную работу. Это поняли бы и в США, и в СССР. Конечно, не все. Неплохо, если ты в этом отношении прощупаешь почву.

Особенно на эту тему не распространяйся и нашим не говори (кого он подразумевал под «нашими», я так и не понял. – Е. Ч.). Будешь в Вашингтоне, посоветуйся с Добрыниным – он человек умный, подскажет правильное решение, да и поможет, если надо».

В то время я был далек от политики, да и дипломатическим искусством не блистал. Не знал, в частности, что всякое подобное, даже небольшое, «дело» начинается с тайной дипломатии, выяснения мнения сторон. Вот почему, оказавшись в Вашингтоне и встретившись с обаятельным Анатолием Федоровичем Добрыниным, который в моих глазах был блестящим дипломатом, я прямо сказал ему, что было бы хорошо заключить государственный договор в области медицины между США и СССР. Не очень задумываясь, Добрынин ответил: «Слушай, а в чем дело? Сегодня я устраиваю обед в честь вашей делегации. На него я приглашу моего хорошего знакомого, министра здравоохранения и социального обеспечения Э. Ричардсона, а после обеда мы с ним на эту тему и поговорим».

Действительно, на обед пришел Э. Ричардсон. Он оказался очень контактным, разумным человеком, который, по-моему, быстро ухватил то главное во всей этой истории, о чем я и не думал и не догадывался. Речь шла об одном из первых межгосударственных соглашений, пусть и не по важнейшему вопросу наших отношений, но как бы разрывающих цепь бесплодных взаимных обвинений, отчужденности и недоверия.

Сейчас я понимаю, что в то время шла большая дипломатическая работа по более принципиальным и важным проблемам взаимоотношений СССР и США, по выработке новых концепций и договоренностей. Но мне, с моих позиций врача, казалось удивительным, как быстро мы нашли общий язык с американскими представителями. Чувствовалось, что наступает новый, «теплый» период в наших отношениях. И это радовало меня, потому что, зная своих американских коллег, зная США, я понимал, что будущее – только в сотрудничестве наших народов и стран. Что же касается государственного соглашения в области медицины, то оно оказалось палочкой-выручалочкой во время визита президента США Р. Никсона в Москву летом 1972 года. Оказалось, что ряд документов, которые должны были быть подписаны в Москве, еще дорабатывались и договор о сотрудничестве в области медицины оказался первым подписанным в то время руководителями США и СССР.

У договора оказалась счастливая судьба. Какие бы политические ветры ни проносились над нашей планетой и нашими странами, совместные работы советских и американских медиков продолжались, шел обмен делегациями ученых, проводились симпозиумы и конференции. Если бы политики и дипломаты США и СССР следовали примеру врачей, то сегодня мир был бы еще более безопасным и перед человечеством стояло бы меньше проблем. Но они, к сожалению, больше думали о своих политических амбициях, о своих претензиях на руководство миром, чем об интересах и заботах каждого отдельного гражданина наших стран и всей планеты. Идеология довлела над гуманизмом, которому преданы врачи.

Конечно, для успеха сотрудничества важную роль играли личные взаимоотношения американских и советских врачей, взаимная симпатия и сложившаяся дружба между отдельными учеными.

Грядет юбилей – двадцать лет со дня подписания договора. На смену нашему поколению приходят молодые врачи и ученые, которые, к счастью, продолжают сложившиеся традиции. В дни юбилея мы вспомним тех, кто стоял у истоков сотрудничества. Ведь именно они заложили первые камни в здание доверия, взаимопонимания и дружбы, которое сегодня достроено благодаря новому мышлению, наконец-то озарившему наших политических руководителей. Первыми были известные в мире ученые – профессор П. Уайт, лечивший президента Эйзенхауэра, и мой учитель, профессор А. Мясников, участвовавший в лечении Сталина. Это сотрудничество было бы невозможно без активной роли известного ученого, помощника по медицине президентов США Р. Никсона и Дж. Форда, ныне президента компании «Апджон» профессора Т. Купера, директоров Института сердца, легких и крови США – Д. Фредриксона, Б. Леви, К. Ланфана,[30] тех сегодня всемирно известных ученых и врачей, которые в начале 70-х годов начали совместные исследования с советскими специалистами, например, профессор М. Дебейки, Е. Браумвальд,[31] Б. Лаун, X. Морган,[32] А. Катц, Д. Лара,[33] А. Розенфельд[34] и многие другие.

Это были не просто туристические поездки ученых.

Они способствовали получению новых данных, расширивших возможности лечения больных. Можно привести немало примеров. Взять хотя бы широкое распространение в СССР метода мониторирования работы сердца или внедрение в США синтезированного в СССР препарата этмозина для лечения больных с нарушениями ритма. Есть еще одна сторона сотрудничества американских и советских врачей, указывающая на большое доверие, которое существовало между нами. Она в большинстве случаев не афишировалась и остается до сих пор лишь в материалах историй болезни ряда политических деятелей, видных представителей науки и искусства. Речь идет об их участии, по нашему приглашению, в лечении некоторых пациентов. Мы никогда не считали зазорным практику международных консилиумов. Это принято во всем мире. Мне приходилось принимать участие не в одной подобной консультации. На них мы приглашали не только американских врачей, но и специалистов других стран. Например, к Г. К. Жукову – из Японии, к К. М. Симонову – из Швейцарии. Но больше всего у нас бывало американских врачей, может быть, из-за того, что с ними у нас были более близкие и доверительные отношения. К профессиональной чести американских коллег, они никогда не рекламировали своего участия в лечении некоторых видных советских деятелей.

Помню, какие разговоры велись в определенных кругах «московского общества» по поводу приглашения мною профессора Б. Лауна к больной жене М. А. Суслова в начале 70-х годов. Диагноз для всех нас, лечащих врачей, был ясен. Жена Суслова страдала тяжелейшим диабетом, который вызвал серьезнейшие изменения в сердце и других органах. Сложности с лечением были в большей степени связаны с ее характерологическими особенностями, обстановкой, которая складывалась вокруг больной Сусловой, нежели с трудностями диагноза и лечения. Она игнорировала полностью рекомендации врачей по строгому соблюдению диеты, в зависимости от настроения принимала или не принимала назначенные лекарства. Если учесть, что Суслов не любил врачей и мало им доверял, в чем был очень похож на Сталина, то понятна та психологическая обстановка, в которой приходилось работать врачам. Я часто ощущал этот, присущий особенно нашей стране, нашим людям, принцип «нет пророка в своем Отечестве». К сожалению, медицина еще не всесильна, и бывают случаи, где мы помочь не можем. Такая ситуация возникает и во многих других развитых странах – США, Англии, ФРГ, Франции и т. д. Но в нашей стране, как ни в какой другой, вся эта безысходность возлагается на плечи врачей. Мне казалось, что это прямое следствие тех обвинений в злонамеренных действиях врачей, которые выдвигались против них в сталинский период в 1937 и 1953 годах.

Однако, занимаясь историей медицины, я натолкнулся на материалы, в которых рассказывалось, как разбушевавшаяся после смерти царя Александра III толпа била окна в доме известного московского профессора Г. А. Захарьина, который участвовал в его лечении. Так что определенная предвзятость к врачам – это не сегодняшний феномен России.

Андропов, который прекрасно знал характер Суслова, рекомендовал пригласить для разрядки ситуации одного из видных иностранных профессоров. К этому времени у меня сложились дружеские отношения с Б. Лауном. Он, как и полагается истинному врачу и другу, незамедлительно откликнулся на мою просьбу и приехал в Москву для консультации Сусловой. Не знаю, что он испытывал, будучи одним из первых иностранных профессоров, оказавшихся в Кремлевской больнице, но мне он казался тогда более смущенным и растерянным, чем тогда, когда через много лет мы вместе с ним приехали в здание ЦК КПСС на встречу с М. С. Горбачевым. И хотя рекомендации Б. Лауна не отразились на судьбе больной, они были полезны лечащим врачам, а главное, изменили психологический климат в лечении Сусловой. Даже ее сухарь муж несколько потеплел и передал Лауну книгу с автографом. Однако встретиться с ним и лично поблагодарить за консультацию все же не решился – ведь профессор был с другой, «империалистической» стороны. Не дай бог, что могут подумать и сказать коллеги из старой гвардии партийных руководителей!

Дружба и сотрудничество советских и американских врачей ярко проявились в 1973 году в сложной ситуации лечения президента АН СССР М. В. Келдыша, известного во всем мире работами в области математики и освоения космоса. Для меня она была особенно волнующей. Дело в том, что у нас с М. В. Келдышем сложились хорошие, добрые отношения. Я весьма ему симпатизировал не только как выдающемуся ученому и организатору науки, но и как честному, принципиальному и ответственному человеку. Длительное время он страдал атеросклерозом сосудов нижних конечностей с перемежающейся хромотой.

Весной 1972 года он обратился ко мне с жалобами на то, что не может ходить. Через 60–80 метров у него появлялись такие боли в левой ноге, что он вынужден был останавливаться. Проведенное обследование показало, что имеются выраженные атеросклеротические изменения в нижнем отделе аорты и сосудах нижних конечностей. В то время операции по поводу атеросклеротических поражений аорты, которые сегодня делаются в любой кардиохирургической клинике десятками и сотнями, только начинали свой победный путь. В нашей стране они были еще единичными. Я рассказал Брежневу о сложившейся ситуации, учитывая, что, по его словам, Келдыш был для него непререкаемым авторитетом в области науки и техники, к которому он обычно обращался за советом. До обострения болезни прошло меньше года с того момента, когда Келдыш был награжден третьей медалью Героя Социалистического Труда. Столько было только у создателей советской атомной бомбы. Кроме того, Брежнев, который был поставлен Хрущевым во главе группы, решавшей проблемы развития ракетной и космической техники, часто сталкивался по этим работам с Келдышем и ценил его талант ученого. Он считал, и не без основания, что лучшего президента АН не найти. Вот почему, когда я рассказал о тяжести болезни Келдыша, Брежнев отреагировал весьма эмоционально. Надо сказать, что в это время у Келдыша произошел по каким-то причинам, которые я до конца не мог уяснить, определенный психологический срыв. Будучи человеком сдержанным, даже в определенной степени замкнутым, он не очень делился складывающимися взаимоотношениями. Но то, что в определенных вопросах он не соглашался с руководством страны и отстаивал свою точку зрения, – это факт. Устинов сам рассказывал о «стычках», которые у них происходили с Келдышем.

Помню, как и Брежнев после моего сообщения спросил: «Он действительно серьезно болен или это его нервы?» Когда я подробно описал тяжесть болезни и, главное, возможный исход заболевания, Брежнев сказал: «Знаешь, вы, доктора, все больше запугиваете. Делайте что хотите, но Келдыш нам нужен, нужны его знания и даже его характер. Он должен жить и работать. Это уж твоя забота».

На протяжении пятнадцать лет так резко он обращался ко мне только трижды: в 1972 году по поводу Келдыша, в день окончания XXV съезда по поводу своего здоровья и в ноябре 1982 года, незадолго до смерти, по поводу Андропова.

Легче всего сказать: «Сделай все, но человек должен жить». Это ведь не станок починить и даже не ракету построить. Да и, кроме того, настоящий врач не терпит понуканий и руководящих указаний. Я не имею в виду бездарных, которых в нашей среде еще, к сожалению, немало, не имею в виду безответственных, которые думают лишь о своем благополучии. Настоящий врач отдает больному не только свои знания, но и часть своего сердца.

Так было и в случае с Келдышем. Врачи делали все для его спасения, но болезнь прогрессировала. Тогда я обратился к другому американскому коллеге и другу – профессору Дебейки,[35] имевшему в то время наибольший опыт хирургического лечения подобных больных. Меня всегда привлекали в нем не только знания врача и блестящая хирургическая техника, но и интеллигентность, тактичность, доброта, своеобразная простота в отношениях и с пациентами, и с коллегами. И конечно, трудолюбие. Вспоминаю, как в период проведения сессии Американской ассоциации сердца в Атлантик-Сити профессор Т. Купер предложил обсудить проект будущего договора о совместной работе советских и американских ученых по созданию искусственного сердца. В этом обсуждении помимо меня должен был принимать участие и М. Дебейки. На вопрос Купера, когда провести это обсуждение, Дебейки ответил: «Знаете, друзья, самое лучшее время для такой работы – утро. Давайте завтра соберемся в кафетерии в 6.30 и договоримся». И очень сожалел, что встречу пришлось перенести на 7.00, так как только в это время открывалось кафе.

Майкл Дебейки не только согласился принять участие в операции, но и привез с собой своего ассистента и операционную сестру.

Стояли редкие в последние годы морозы, когда поздним январским вечером Дебейки с коллегами спустился по трапу самолета в аэропорту Шереметьево. Дебейки был в легком пальто, без шапки, что, конечно, было обычным для его родного города Хьюстона, но никак не подходило для январской Москвы. Я надел на него свою меховую шапку, а кто-то попытался набросить на него теплое пальто. Улыбнувшись, Дебейки сказал: «Я ведь не совсем еще старый человек и могу выдерживать подобные нагрузки».

В гостинице, куда мы приехали, произошел небольшой казус. Руководитель нашего международного отдела, как это и принято на Западе, решил передать Дебейки гонорар за проведение операции. Возмущенный Дебейки подошел ко мне и начал выговаривать: «Знаешь, Юджин, я приехал сюда не за деньгами – я приехал по твоей просьбе оперировать академика Келдыша. Он столько сделал для развития мировой науки, что сегодня он принадлежит не только советскому народу». Я вынужден был смущенно извиниться.

Операция, продолжавшаяся около шести часов, проводилась в Институте сердечно-сосудистой хирургии, где был накоплен наибольший в СССР опыт лечения таких больных. Вместе с американскими коллегами в операции участвовали и советские специалисты, в частности профессор А. Покровский. Вряд ли в этой книге надо описывать технические проблемы операции, во время которой был наложен тканевой дакроновый трансплантант, созданный Дебейки, обеспечивающий шунтирование из брюшной аорты в обе наружные подвздошные артерии. Меня удивляли спокойствие, уравновешенность и четкий ритм работы Дебейки. В ходе операции, когда у меня, по словам окружающих волевого человека, нервы были напряжены до предела, он вдруг оборачивается ко мне и говорит как будто бы о какой-то мелочи: «Знаешь, Юджин, у Келдыша калькулезный холецистит, и, наверное, чтобы не возникло послеоперационных осложнений, лучше желчный пузырь удалить. Ты не возражаешь?»

Понятна была логика американского хирурга, с которой нельзя было не согласиться. Но я представил на его месте некоторых наших хирургов и подумал, сколько было бы шума, разговоров, споров, крепких выражений, прежде чем они решились бы выполнить фактически вторую операцию.

Операция прошла благополучно, и с непередаваемым чувством честно выполненного долга американские и советские медики вместе пили кофе с коньяком, оживленно комментировали ход операции и сфотографировались на память. По сей день у меня висит эта фотография, символизирующая интернационализм и дружбу врачей, а для меня еще и память о трудном и сложном периоде моей врачебной жизни.

Руководство страны выразило и американским хирургам, и нам, советским врачам, признательность за спасение Келдыша. Для меня же важнее, чем эта благодарность, было видеть Келдыша возвратившимся в свой кабинет президента АН СССР.

К сожалению, его дальнейшая судьба была трагична. С точки зрения заболевания, в связи с которым проводилась операция, он чувствовал себя превосходно. Однако начавшийся еще до операции психологический срыв перерос в тяжелейшую депрессию с элементами самообвинения. Несмотря на просьбы и уговоры руководства страны, он категорически поставил вопрос об освобождении его от должности президента Академии наук. Не раз он говорил нам, врачам, что наделал много ошибок и в жизни, и в работе. Все эти самообвинения были плодом его тяжелого психологического срыва. Переговоры об отставке тянулись довольно долго, но в конце концов в мае 1975 года Келдыш оставил свой пост. После этого он стал спокойнее, жизнерадостнее, уменьшилась депрессия.