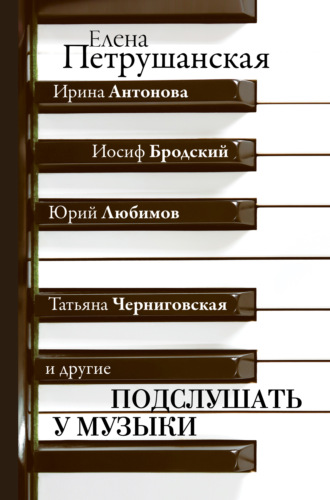

Елена Петрушанская

Подслушать у музыки

Не знаю, в состоянии ли я это изолировать… Ну, если раньше существовал такой внятный враг в виде отечественной официальной культуры, то теперь враг повсеместен. Да, на него натыкаешься на каждом шагу; весь этот грохот, грохот «попсы». Весь этот «мьюзак» («muzak»)[39], давящий рок-н-ролл. Можно много чего увидеть здесь, задуматься о дьявольском умысле…

«Нечеловеческое» связано, на мой взгляд, с господством технологии, с самой идеей усилителя звука. Если музыка, как я ее понимаю, это невнятный семантический и надсемантический ряд, да? – тогда то, на что твой слух сегодня постоянно буквально нарывается, это ряд (для меня) внесемантический, или даже принципиально антисемантический. Думаю, это ряд чисто ритмический. Думаю, что, до известной степени, эта выросшая на базе рок-н-ролла электронная муза – явление пророческое.

Ускорение,[40] которое возникло в сороковые годы, в ходе войны, уже содержало в себе своего рода пророчество о… Дело в том, что, хотя до этого уже существовали разнообразные быстрые танцы – вальс, чарльстон, танго, фокстрот, – но за всем этим стояли некий удерживаемый ритм и внятная удерживаемая мелодия. Начиная же с буги-вуги возникла совершенно иная ситуация, когда ничто уже не «удерживается» и существует просто ритм. Когда эти музыкальные элементы (мелодия, ритм. – Е.П.) как бы уходят с сознательного уровня. То есть в некотором роде ритм буги-вуги уже содержал пророчество атомной бомбы. Это полный распад всего и вся…

Чистая агрессия?

Да, чистая агрессия, чистый ритм или чистая аритмия (ибо нет точек опоры). Обесчеловеченность – когда сознание не соответствует движению…

Вы чаще слушаете музыку как фон или внимаете ей, отключаясь от всего остального?

Вы знаете, как фон я не могу ее слушать. Даже если пластинку ставишь в качестве как бы некоего «фона», то чрезвычайно быстро фон для меня становится первостепенным, а все остальное становится «фоном». Ну, конечно, это зависит от музыки, как правило. Но я (с удовольствием, усмехаясь. – Е.П.) более или менее знаю, что я себе ставлю…

А джаз с любимыми Вами, судя по стихам, Диззи Гиллеспи, Эллой Фитцжеральд, Рэем Чарлзом, Чарли Паркером и иными героями подпольной джазовой юности, – что дал Вам джаз?

Трудно выразить всё… Ну, прежде всего он сделал нас. Раскрепостил. Даже не знаю, сам ли джаз как таковой в этом участвовал, или более – идея джаза. Джаз дал мне приблизительно то же самое, что дал Пёрселл: в очень общих категориях, это ассоциируется у меня не столько с негритянским, сколько с англосаксонским мироощущением. С эдаким холодным отрицанием…

Тем не менее созидающим отрицанием?

Уж не знаю, созидающим или нет. Для меня это ощущение, скорее, связано с чувством такого холодного сопротивления, иронии, отстранения, знаете… усмешки на физиономии… – и ты продолжаешь заниматься своим делом на этом свете, независимо от… И также – определенный сдержанный минимальный лиризм… некая форма минимализма…

… в проявлении чувств...

Да, конечно! Чем он мне и дорог. Замечательная форма сдержанности, отстранения от…

У Вас есть стихотворение, посвященное пианистке Елизавете Леонской.[41] Что и почему Вы любите слушать в ее исполнении?

Практически все. Она для меня – лучшая исполнительница, единственный музыкант, который делает для меня романтиков (для меня – «чрезмерных») выносимыми. У нее, по-моему, замечательно все. Шопен, Шуберт у нее великолепны. Думаю, она гениальная пианистка. Помимо всего прочего, это замечательное существо, замечательный человек. Я ее немножко знаю. К сожалению (хотя она сама, видимо, так не считает), ее обстоятельства складываются таким образом, что она на концертах должна играть массу русского репертуара, являясь выходцем оттуда, откуда она выходцем и является…

А что, русская музыка Вам не очень близка? И отечественная опера?

В том виде, как нам ее преподносили в мое время, – решительно нет. (…)

А Чайковский? Что вам говорит его музыка?

К сожалению, он для меня «отравлен» отечественным радио и государством.[42] Несколько раз я предпринимал попытки прорваться сквозь это предубеждение, что вошло уже в подсознание – и увы, не могу. Аллергия, – и думаю, навсегда. Да и, в общем, я к нему довольно нехорошо отношусь, независимо от этих моих предубеждений…

Как к человеку?

Нет, отнюдь! Как человек он мне, скорее, симпатичен, со всеми его обстоятельствами, это я понимаю. Просто человек, который мог написать такую музыку на сюжет Франческа да Римини, не существует для меня как художник. Для меня просто нет такого композитора!

Почему? Святотатство – трансформировать дантовский сюжет? Вы бы не взяли дантовский сюжет?

Нет, дантовский сюжет использовать можно, но вот превратить его в мелодраму – даже я не был бы на это способен, хоть у меня масса недостатков. Для меня, знаете, два равно и абсолютно неприемлемых композитора, – в разных ключах, но одинаково мной не выносимые, – Чайковский и Вагнер.

Пафос, который Вам чужд...

Чрезвычайно, чрезвычайно… Мне это кажется близким эстетике soundtrak.

Музыкальный ряд фильма в его голливудски-звукоизобразительном, «разъясняющем» и мелодраматизирующем чувства смысле?

Именно. И эту близость к музыкальной иллюстрации – для масс – у этих композиторов я воспринимаю тоже как явление пророческое…

Слыша в музыке пророчества распада, физического и духовного, не боитесь ли будущего?

Как говорила Анна Андреевна Ахматова, «кто чего боится, то с тем и случится. Ничего бояться не надо».

А удается ли такое?

Вы знаете, да. То есть рано или поздно то, что ты принимаешь в качестве решения, опускается на уровень инстинкта. Постепенно, да… Тогда тебе не то что сам черт не брат, но многое не страшно. (Усмехается смущенно и довольно.) Нет-нет, уж чему-чему, а вот сопротивляться, по-моему, мы замечательно обучены.

Есть ли, как Вам кажется, наиболее действенные способы пробудить, воспитать в людях чуткие к прекрасному глаз, ухо, душу?

Думаю, здесь ничего нельзя делать заданной целью: мол, сейчас увидите, услышите какой-либо шедевр. Действенней то, что просто видишь как бы краешком глаза; надо, чтобы это ощущение возникало побочно… Что интересно – и в творчестве, и в «воспитании» людей, – это то, что видят краешком глаза, куда-то в другом направлении двигаясь. Когда вы не ставите своей задачей – увидеть, услышать, «создать произведение искусства», а когда это возникает как бы само собой… Когда же ставите себе цель: «создать шедевр» – это катастрофа. Цель должна быть какая-то другая, цель должна быть какая-то прикладная. Искусство возникает по ходу дела – если вы на это способны…

Жаль, что мало поговорили, вы уж извините, – ужасно мало времени.

Ирина Шостакович

Рядом с музыкантом[43]

Ирина Антоновна из тех ленинградок, которые смолоду прошли опыт сиротства, блокаду. Отца ее арестовали, мать умерла. Из детдома спасла тетя; девочка старалась очень хорошо учиться, чтобы угодить строгим родным. После института – не желанные занятия историей литературы, поэзией Блока, а работа в Средней Азии в школе. К концу 1950-х годов она стала литературным редактором в московском отделении издательства «Советский композитор».

В июне 1962 года Дмитрий Дмитриевич, только что женившись (это был его третий брак; первая жена, мать его двух детей, умерла в 1954 году) писал близкому другу Исааку Давидовичу Гликману (далее цитируем фрагменты писем и книги «Письма к другу»: Д. Д. Шостакович – И. Д. Гликману, С.-Петербург, 1993, с. 173–174): «Сейчас я нахожусь в больнице. Еще раз делают попытку вылечить мне руку. Пребывание в больнице меня не веселит, особенно во время медового месяца. Мою жену зовут Ирина Антоновна. Знаю я ее более двух лет. У нее есть лишь одно отрицательное качество: ей 27 лет. Во всем остальном она очень хороша. Она умная, веселая, простая и симпатичная. Думается, что мы с ней будем жить хорошо. (…) Отец ее пострадал от культа личности и нарушения революционной законности. Мать умерла. Была она и в детдоме, и в спецдетдоме. В общем, девушка с прошлым…»

Ирина Антоновна помогала Шостаковичу бороться с мучительным недугом, сковывавшим правую руку и ноги в последние полтора десятилетия жизни великого музыканта. Как литературный редактор участвовала в издании полного собрания сочинений после его смерти. Вместе с детьми Шостаковича, основала издательство и ассоциацию, названные «DSCH». Инициалы композитора, согласно традиционной буквенной нотации, стали его звуковой подписью, музыкальным «альтер эго», что дозволяет модификации мотивов – то страдальчески вопрошающих, настойчивых, то насмешливо-ироничных… Ирина Антоновна создала отделения Архива Шостаковича – в Москве, Париже, С.-Петербурге.

Многое в музыке Шостаковича, в его личности не разгадано – и возможно ли иначе? Большие имена привлекают и ценителей, и конъюнктурщиков. Где грань, отделяющая праздное любопытство от уважительной любознательности?

Грань там, где есть такт, где отсутствует желание уличить гения в его «слабостях»: ты, мол, так же мал, как мы все… Не все житейские обстоятельства следует вытаскивать на общее обозрение, поощряя мещанский интерес.

Что Вам было известно о личности и творчестве Д.Д. до знакомства с ним? Как вы познакомились? Вы знали его музыку?

Не знала я ни его музыки, ни о нем ничего. Работала литературным редактором в издательстве Советский композитор, где все о нем говорили восторженно, как и о Густаве Малере. А я тогда и музыки такой не слышала. Решила купить пластинку с опусом Малера. Это была 4-я симфония, дирижер П. Конвичный. А на оборотной стороне пластинки – запись Первого скрипичного концерта Д. Д. Шостаковича в исполнении Ойстраха. Я тогда очень много раз его слушала… И увлеклась, «втянулась», стала часто ходить на концерты. Пленумы Союза композиторов сопровождались многими интересными концертами, я пристрастилась на них ходить, да и билеты были дешевые. Интересно было слушать современную музыку.

Как-то раз я хотела послушать музыку Кара Караева к Дон Кихоту, и знакомый по встречам в издательстве музыковед Лев Лебединский обещал меня провести на концерт. Однако он прийти не смог и сказал: «Я попросил Дмитрия Дмитриевича Вас провести на концерт, и он обещал».

Шостакович меня действительно провел на концерт, но почему-то пошел следом за мной в зал и сел рядом. Странно, что в тот ряд, где мы сидели, никто не садился, но все, проходя мимо, очень внимательно в мою сторону смотрели, что было неприятно. А после концерта Дмитрий Дмитриевич подвез меня на такси к дому. Но никакого особого разговора, ничего…

Я, как и ранее, и далее часто ходила на концерты. Было так: впереди меня на премьере Первого виолончельного концерта сидел Шостакович. Он обернулся… вот и всё. Вот вам и знакомство.

Какой он был, спрашиваете? Высокий, много курил… Но о внешности я не думала. А судьба нас свела: в издательстве я должна была редактировать либретто Червинского для оперетты Шостаковича Москва, Черемушки. Тогда его осуждали за этот жанр, а сейчас эта оперетта широко исполняется. Червинский хотел, чтобы композитор написал еще номер, но решил, что лучше с этой просьбой к Дмитрию Дмитриевичу обратиться мне как литературному редактору: «Согласуйте с композитором, попросите…» А Шостакович строго посмотрел исправления и решительно отказал. Но я про себя отметила, что в его присутствии мне хорошо, словно часть тяжести с души снимается, словно он что-то облегчает.

Что Вас более всего удивляло в нем?

Очень деликатный был человек… был очень отличен от всех людей, которых я знала. Чрезвычайно отличался, в хорошую сторону, но это объяснить словами я не могу. Это ощущалось во всем. Он умел и мог добиваться в жизни многого. Причем вел себя так, что я думала, я считала, что я умнее его! Представляете эту деликатность и мою уверенность? Но постепенно я поняла, что глубина понимания, осознание жизненного опыта, его осмысление прошлого, впитывание нового, – мне недоступны. И эта его потрясающая память! Он помнил всё.

Совпадали ли какие-то ваши вкусы – в чтении, кино, живописи…?

Нет, вкусы наши не очень совпадали. Он считал кино скорее производственным процессом, не искусством. Живопись не то чтобы страстно любил, не очень ею интересовался.

Как выпускница университета, «филологическая девушка», увлеченная литературой и поэзией (особенно любила Александра Блока, мечтала изучать его творчество), я выписывала Вопросы литературы. Дмитрий Дмитриевич стал читать также этот журнал. Удивительно: он знал всех критиков, все перипетии и страсти вокруг проблем в советской литературе, вокруг журнала «Новый мир»… Глубоко интересовался такими острыми проблемами, как история с Пастернаком и его романом Доктор Живаго, и по поводу публикаций текстов А. И. Солженицына…

Шостакович выписывал массу газет, журналов, успевал их читать. Поражало: всё то, что он запоминал из прочитанного о прошлом, переходило в его осмысление настоящего; а собственный опыт, им узнанное и различные впечатления жизни переходили в его представления о будущем.

Мы много разговаривали; он хотел ввести меня в круг своих друзей, в круг своих представлений, – а он был очень ленинградский, петербургский человек. Ленинград во многом определяет, формирует людей: характеры более строгие, замкнутые, суровые; к тому же он вырос в консерваторской, музыкантской среде, что мне совсем не было знакомо. Но, как я понимала по нашему общению, он был в молодости очень веселый, открытый, смелый, – до известного момента, разгрома его любимой Леди Макбет Мценского уезда. Знаете, когда я первый раз была на этой опере в театре, мне не понравилось. Только постепенно стала вслушиваться, понимать…

В ежедневнике композитора день выхода статьи «Сумбур вместо музыки», 28 января 1936 года, он отмечал-вспоминал каждый год.

Дмитрий Дмитриевич очент был травмирован всем этим и понимал, что находится «под колпаком». Да и во время войны, когда они семьей жили в Доме творчества композиторов в Иванове, есть фото, очень симпатичные, с детьми, когда все кажется безмятежным… На самом деле он готовился к аресту, ибо его очень «проработали» тогда главы союза композиторов, и он ждал, что его вот-вот объявят «врагом народа», а это грозило страшными последствиями для него и семьи. Сохранилось тогдашнее письмо из Тбилиси очень расположенного к нему композитора А. Баланчавадзе, который, волнуясь за судьбу Шостаковича, советовал ему первым «покаяться», «признать ошибки», дабы спастись от более угрожающих акций.

…и в 1948 году после «разгрома формалистов», к которым отнесли его, Прокофьева, Мясковского, он и произнес публично «покаянную речь», обещая «исправиться», писать массовые песни, обратиться к фольклору, хоровой музыке…

Эту речь написал для него друг, кинорежиссер Лео Арнштам, ведь заставляли «покаяться»! После этого «постановления» его заставляли прослушать и конспектировать курс истории КПСС и составить собственные конспекты.

Уже после войны? Конспекты писать – всемирно известному композитору, гению? С официозной стороны уже многократному лауреату Сталинских премий?

К счастью, за него друзья написали эти конспекты. Это происходило, когда я радовалась расширению его литературных интересов, тем его музыки, – когда создавалась 13-я симфония на стихи Евтушенко…

…ее иногда на Западе называют «Бабий Яр» по имени того места под Киевом, где в 1941 году производились массовые расстрелы; лишь евреев было расстреляно свыше 100 тысяч человек.

…и только тогда я почувствовала оборотную сторону медали. Он думал, что премьеру запретят, ездил защитить ее в ЦК к Поликарпову; ее все ж разрешили. Но вскоре Вестник АПН (Агентство печати и новости) напечатал статью с «разъяснением», что композитор «не туда пошел». Оркестранты, которые тоже ждали если не отмены исполнения, то сокращения отдельных частей, шутили: «То про евреев было нельзя, а теперь и про продукты нельзя» (одна из частей называется «В магазине», где в те времена было шаром покати).

В целом он был очень храбрым человеком, всё вынес и продолжал писать. Но это не могло не наложить отпечаток на его поведение, зародить некоторую осторожность. Потому, например, Дмитрий Дмитриевич не согласился ни на предложения итальянских музыкантов поехать ни на миланскую премьеру в Ла Скала Катерины Измайловой, ни на спектакль оперы Нос во Флоренции, с режиссурой Эдуардо Де Филиппо. Понимаете, западные приглашения – мы о них нередко ничего не знали; они сначала попадали в Иностранную комиссию Союза композиторов. Там, не извещая адресантов, их начинали рассматривать, изыскивая в том… что-то нехорошее…

Опера «Нос» в 1964 году, когда ее поставили во Флоренции, в СССР считалась «не рекомендованной к постановке», ведь её сняли со сцены более чем 30 лет до этого… А тут еще – неконтролируемое исполнение за рубежом, когда на родине опера не шла!

Дмитрий Дмитриевич, как того хотели в Иностранной комиссии, вынужден был сообщить в Италию, что это «незрелое юношеское произведение». Он опасался ехать на флорентийскую премьеру, которая на самом деле его чрезвычайно интересовала! Не представляете, какие ужасные последствия имели – и еще бо́льшие могли иметь! – злобные статьи, как те в Правде, и статья Житомирского… Муж был очень травмирован этим. Не раз ждал ареста.

Во время написания и первых спектаклей Носа в начале 1930-х годов, у него не было денег, чтобы скопировать свою партитуру оперы. Он ее и отослал в венское издательство Universal Edition, не имея фотокопии. Во время Второй мировой войны эта партитура демонстрировалась на выставке «дегенеративного искусства» как пример такового, наряду с партитурой оперы Воццек Берга! Однако в профашистской Австрии ее не уничтожили. А служивший для театральной постановки в Ленинграде экземпляр партитуры, с коррективами автора, куда-то затерялся…

Эту партитуру, предназначенную, до снятия с репертуара оперы в начале 1930-х годов к постановке в Москве, много позже нашел в библиотеке Большого театра Г. Н. Рождественский и… вернул композитору только копию.

Только недавно я выкупила тот, послуживший для венского издания, оригинал партитуры оперы Нос, и рукопись вернулась в Россию, она теперь в нашем московском Архиве Д. Д. Шостаковича, доступна для изучения и исполнения. Вернулась и партитура, найденная покойным Г. Н. Рождественским.

Вы с Дмитрием Дмитриевичем так и не слышали звукозапись со спектакля флорентийской постановки 1964 года оперы «Нос»? А она сохранилась…

Не помню, чтобы мы ее слушали… Но было иное: где-то в середине 1960-х годов нам прислали запись из Праги, и Дмитрий Дмитриевич устроил дома прослушивание. Первое прослушивание этой записи, после спектаклей начала 1930-х годов! Оно происходило торжественно, как спектакль в двух отделениях, с антрактом на еду между двумя частями звукозаписи. Шостакович пригласил своего ученика и близкого ему композитора Бориса Александровича Чайковского с супругой…

Я слышала, что у Шостаковича уже в 1960–1970-е годы было такое выражение «композитор композитору волк»…

Но у Шостаковича было много друзей-композиторов, и среди его учеников. Хотя, вообще-то, некоторые коллеги на протяжении всей жизни Шостаковича вели себя по отношению к нему… не вполне коллегиально.

Особенно вспоминается мнимая дружественность, на деле агрессивное неприятие, противодействие Д. Б. Кабалевского, когда Д.Д. устраивал другое прослушивание: играл и показывал исправленный им с большим тщанием словесный и музыкальный тексты оперы «Леди Макбет Мценского уезда». Только более чем через 5 лет вторая редакция оперы («Катерина Измайлова») была поставлена, а через некоторое время экранизирована. В титрах обозначено: «сценарий Д. Д. Шостаковича».

А как композитор относился к кино после отвращения к валу низкосортной продукции немых фильмов 1920-х годов, которые ему в юности приходилось озвучивать как таперу, чтобы зарабатывать для семьи, в которой уже не было отца?

Да, юношеский его опыт в том был тяжелым. Он не считал кинематограф настоящим искусством. Однако бывали и исключения.…

Да, о любви Дмитрия Дмитриевича к фильмам Чарли Чаплина известно. А иное?

Я думала, что кино совсем его не интересует. Однажды в Нью-Йорке был свободный вечер, мы пошли в кино non stop. Сначала шел фильм Дорога Феллини. А потом – Хиросима, любовь моя, о которой я еще ранее ему увлеченно рассказывала. И он сказал нечто вроде того, что после мощной, настоящей, высокохудожественной Дороги невозможно смотреть Хиросиму, про которую я интереснее рассказывала, чем предстало на экране.

А отношение к живописи, изобразительным искусствам? Кажется, что музыкантов в целом менее интересует видимый мир, чем слышимый?

У него в кабинете постоянно висели работы Кустодиева, Вильямса. Он дружил с художниками: Альтманом, Вильямсом, хорошо знал Кукрыниксов…

Каким был распорядок дня у Дмитрия Дмитриевича?

Сочинял, начинал с утра заниматься (поднимался он в восемь) и работал, пока сил хватало. Перерыв на обед, краткий отдых – и снова за работу. Вечерами мы ходили на концерты и в театры. Обычно с утра в иные, «не творческие», дни Дмитрий Дмитриевич много читал, просматривал газеты. Вообще, был в курсе всевозможных событий, отмечал те радио- и телевизионные передачи, которые слушал и смотрел в течение дня. Разбирал почту, отвечал на письма. Приходили люди – показывать музыку и по депутатским делам.

Говорят, Шостакович старался ответить на все письма, принять всех посетителей?