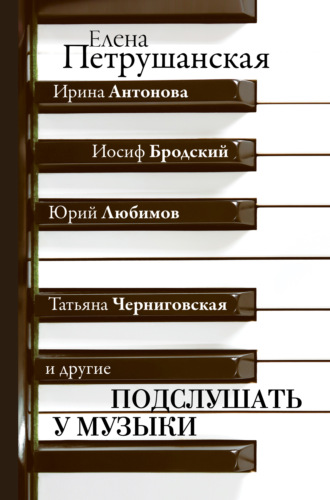

Елена Петрушанская

Подслушать у музыки

У меня был такой случай. Жили мы, уже в Москве, рядом с певицей, о которой я ничего не знал и не стремился узнать. И не осознавал, какой талант, какая душа живет совсем близко! И лишь когда почти силком она «вытянула» меня на свой концерт, я понял, что моя соседка – великолепная, уникальная музыкантша. Я услышал голос неповторимой чистоты и прелести: это была Виктория Иванова[12].

Увы, слушать музыку в концертном зале я не могу: знаете ли, не приучен. Отвлекаешься, наблюдая за людьми, мучаешься. Я привык к домашнему слушанию пластинок. Это как чтение – не вслух, а «про себя».

Как же тогда Вы победили предубеждение против оперы, без театра немыслимой?

Любовью к опере меня заразили мои друзья-медитерранцы, уроженцы Грузии и Армении. Они благоговеют перед этим феноменом, обожают итальянскую оперу; ведь там, где они родились, краски сочнее, климат мягче. Условности оперного жанра постепенно перестали меня раздражать, сквозь них я услышал Музыку. Полюбил оперы Россини, Верди. В беседе с журналистом-итальянцем я получил поучительный для каждого национального самосознания урок. Он спросил, люблю ли я что-нибудь итальянское. Конечно, отвечаю: живопись Кватроченто, музыку Россини. Знаете, ничего не дрогнуло довольством на его лице. «Ведь это уже мировое», – была реакция. Он, похоже, имел в виду лишь то итальянское, что не вошло в общее культурное наследие, характерно и понятно только на Апеннинах. Таково различие нашего восприятия: современный интеллигент-итальянец не считает только своими, лишь национальными, великие и воспринятые многими иными народами создания человеческого гения. Его не распирает от гордости за них, будто это его личные достижения или семейные реликвии: «ведь это уже мировое». Зачем немцу гордиться лишь немецкой кровью Баха, если он умеет читать его партитуры? Зачем итальянцу гордиться только тем, что он одной национальности с Россини, – ближе к гению становишься, если знаешь, а то и помнишь наизусть оперные партии!

Гордыня, да еще и не просвещенная, печально сказывается на современной культуре. Ее все время побивают именем прошлых достижений: «А где ныне наш Пушкин? Наш Достоевский? Мусоргский?» Но нельзя постоянно назначать наместников великим фигурам. Быть собой – единственное, что можешь дать людям. Если же начинают занимать «внутренний пост», то становятся добычей политики междоусобицы, и – собственного бескультурья. Человек, догадывающийся о том, сколь многого он не знает, полагаю, уже прошел определенное душевное развитие. Знаете, весь мой литературный путь есть догадка о культуре и возмещение ее утраты, возмещение незнания… И тут тоже есть опасность – перепутать догадку со знанием и умением. Я настолько, знаете ли, осмелел на этом пути, что все охотнее берусь не за свое дело. То книжный дизайн, то музыкальная компиляция, то произнесение-пропевание пушкинских стихов в ансамбле.

А в чем Вы слышите близость литературы и музыки? Романа и симфонии?

Вероятно, сравнение искусств – порочный путь, чреватый бездной ошибок. Описать одно искусство с помощью иного является серьезным искусом, но обычно кончается провалом; искусство выражает себя лишь само. Ближе всего к пространству прозы, по-моему, оказываются сон и музыка. Причем музыка – скорее, как искусство композиции.

Есть такое чудо: русская повесть. Это оригинальный жанр отличается от, казалось бы, близких ей новеллы, рассказа, long-story и т. д. Отличается она и от романа европейского типа (на Западе романная форма достигла особой музыкально совершенной формы, близкой опере, симфонии), и – от русского необъятного романа-глыбы, каждый раз неожиданного, «дикого», совершенно самобытного по форме и, может, сравнимого лишь с ораториально-сакральным «действом», но без строгого следования канону. Русскую повесть я сильно ощущаю как музыку, по ее форме, композиции, где все пропорции и кульминации «проверяются» как бы музыкальным чутьем. Допустим, в повести несколько глав, и невозможно не почувствовать некую близость к концертам, квартетам, сонате. Если это не было бы манерно, части иногда можно было бы назвать Аллегро, Анданте и т. п.[13]

Зачастую именно по красоте композиции – не сюжетной, а по соразмерности соотношений частей получаю представление о том, получилось или не получилось сочинение. Есть музыкальные опусы различного эмоционального содержания, где в титуле отражены их функции во времени: Музыкальный момент, Прелюдия, Увертюра, Постлюдия. А в литературе величиной, определяющей жанр, часто является количество страниц текста. Для меня качественно важно дыхание в прозе: его свобода, своеобразие и ритм многое определяют. Литературный текст есть связанность абсолютно всех слов в прозе, причем это нельзя создать только логическим путем…

…как и в музыкальном шедевре: все определяет отсутствие случайных звуков, взаимообусловленность компонентов, ритм формы…

Да, пульсация, дыхание художественного текста близки музыкальному созвучию всех элементов. Таинство это трудно соблюсти, особенно в романе. В повести осуществимее, для меня, возможность создать непрерывное, долгое дыхание. Заметил: важным показателем удачи в только написанной повести является ее объем. Знаете, первое впечатление получаешь от своего труда, когда повесть вернется к тебе от машинистки.[14] У меня так происходит: если чувствую, что повесть получилась, приношу от машинистки 82 страницы теста – ровно! Числовая символика невольно проступает и изнутри произведения: так, после написания «Уроков Армении» я обнаружил, что в повести 7 глав, 33 подглавы…

А кто из русских писателей тоньше чувствует музыку русской речи?

В том смысле, о котором я сейчас говорил, лучший «композитор в прозе» – Владимир Набоков. Он был и блестящим шахматным композитором…

Двоюродный брат писателя, Николай Набоков, был композитором. Но у В. Набокова, – сын которого стал певцом-баритоном, – немного письменных свидетельств о музыке…

Да, хотя у Владимира Набокова есть признание, что музыка для него – только шум, но в его литературных описаниях музицирования явственно слышу саму музыку! Настолько ярко передано ощущение, которое должно возникнуть при слушании… Настоящий читатель – также исполнитель литературного текста, как в музыке; он при чтении воспроизводит не сюжет, не внешнее содержание книги, а творческий процесс ее создания. В том родство литературы и музыки: они взывают к понимающему, просвещенному ценителю – в каком-то смысле, сотворцу автора. Потому активна и значительна роль истинного любителя искусства. Необходима культура и нужен меценат…[15] Скажу вещь неприятную, может, несправедливую: есть приметы того, что людям нравится скорбеть. То некая подмена, легкий способ почувствовать себя хорошими. Во времена запретов каждое «подпольное» нарушение позволяло носить некую маску посвященности. Со снятием запретов уже нет такой приманки к культуре, к искусству. Во времена свобод каждый должен значить лишь то, что он в действительности собой представляет.

Но почему понимаем, только потеряв? Как пела группа «С.-Петербург-2», «чтоб стать сильнее, нам нужна беда»? Почему только в дни траура наш радио- и телеэфир наводняет прекрасная музыка, и классика сливается со смертью?[16]

В литературе, живописи, музыке со снятием запретов открылось ранее не издаваемое, запрещенное, замалчиваемое; исполнительское и композиторское творчество неведомое, «заморское». Шире осознали звуковое творчество поколений, прежде немых для нас. Проявившись, противостоящие официозу культурные опоры оказались не столь желанны?

…и главное, слишком понятными, неинтересными. Но есть надежда на новое поколение. Молодые люди сформируются иначе, если вовремя застали разумную критику предыдущей эпохи. Признаться, я мало слышал «молодой музыки», хотя редкие впечатления (от личностей, не звуков) – благоприятные. Что-то я в них понял: нет, они не темные, они свободные и не хотят лгать. Пусть и, глядя на раскованность молодых, видишь весьма относительную ценность наших достижений, радует возможность выбора, хотя бы для них.

В чем, как проявляется эта свобода?

Свободное отношение к жизни не ломает жизнь, а отражает ее в творчестве, во всей полноте. Потому мы гениев ощущаем как самых свободных людей. Они вольны не просто в бытовом поведении; их парадоксальность часто является искривлением их абсолютного непонимания обществом. Свобода незаурядных людей и в том, что они способны полно, не мелкофрагментарно увидеть мир.

Чем должна быть интересна и полезна музыка для молодых, дабы они не стали очередными «неандертальцами», духовными инвалидами – уже не из-за вынужденной суровой «культурной диеты», а по иным причинам?

Мне кажется, что вообще слова и порывы директивного типа – «что надо», «должно́», «что необходимо сделать», – уже уценены временем. Думаю, ничего не надо специально делать для того, чтобы будущее пришло, и оно придет. Саму жизнь не заменишь нашими решениями, даже с лучшими побуждениями! В действительности, многие благие порывы оказываются примитивными, да и более чем эгоистическими.

За других стоит думать только в одном смысле: при попытке их понять. Это одно из самых трудных усилий, доступных человеку и человечеству, как при изучении живой природы, так и в творчестве, общении. Мы и в быту, и в общественной жизни много навязываем друг другу, потому страдаем, а потом мучаемся, мучаем. Единственное же, что можно сделать за другого, – подумать о нем, попытаться сделать что-то ценное с его точки зрения.

Устремляться к взаимопониманию, как в прекрасном ансамблевом музицировании, – значит, совершенствовать человеческую и окружающую природу.

Иосиф Бродский

О музыке и поэзии[17]

19 марта 1995 года Иосифу Бродскому во Флоренции в Палаццо Синьории торжественно вручали медаль «Fiorino d’Oro» (золотой флорин) – знак почетного гражданства в городе, взрастившем и изгнавшем Данте. После церемонии я обратилась к Иосифу Александровичу с просьбой дать интервью о его музыкальных вкусах, отношениях поэзии и музыки.

21 марта, к назначенным десяти утра, Иосиф Александрович явился вовремя, хмурый, бледный. Разговор начался стесненно, но, пожалуй, одним из «паролей» стало малоизвестное имя итальянского композитора Саверио Меркаданте. В беседе прошло гораздо более двадцати минут, предварительно отпущенных мне И.А.

Последняя открытка от Бродского пришла за четыре дня до его смерти. Выражая сожаление, что на серьезное обращение к теме «руки мои в обозримом будущем не дойдут… очень жаль, предмет весьма важный», поэт дал разрешение на публикацию материалов и развитие темы.

Давным-давно в «выгородке»-пенале (пол-комнаты в коммунальной квартире в доме Мурузи в Ленинграде) было много любимых Вами пластинок. Джаз, музыка барокко, классицизм… Изменились ли с тех пор Ваши отношения с музыкой, пристрастия?

Да, правда, пластинок была масса. Отношения с музыкой не изменились нисколько; поменялось лишь, в количественном отношении, время общения с музыкой, – его стало еще больше, и количество пластинок увеличилось. Вкусы не сильно изменились.

То есть по-прежнему Бах…?

Не «по-прежнему» Бах (он несколько рассердился, предполагая уличение в банальном музыкальном вкусе)! А Моцарт, Перголези, Гайдн, Монтеверди, все что угодно. Масса всего, всех любимых не назовешь. Недавно очень полюбил музыку Меркаданте,[18] например… (малоизвестную фамилию произнес, оценивающе взглянув в сторону интервьюера).

Саверио Меркаданте? Да, тоже люблю, особенно его флейтовые концерты. А Вивальди?

Ну, этот человек столько раз меня спасал…

А для Вас ныне, как и раньше, тридцать пять лет назад, «В каждой музыке – Бах, в каждом из нас – Бог»? [I, 22][19]

Это чрезвычайно риторическое утверждение. Хотя, в общем… В принципе – да.

Но в той «каждой музыке», которую принимаете, любите?

Да, разумеется!

Судя по Вашему творчеству, Гайдн среди любимых должен был появиться не сразу.

Действительно, это проявилось довольно поздно, где-то годам к тридцати.

В его музыке Вы искали света, спокойствия, веселой мудрости?

Нет, я ничего не искал. Там не ищешь, там получаешь.[20]

Что дает Вам слушание музыки?

Самое прекрасное в музыке… Помимо всего прочего, важно то, чему она вас научает. Самое интересное, что, если вы литератор, она вас научает композиционным приемам, – как ни странно. Причем, разумеется, не впрямую, ее нельзя копировать. Но ведь в музыке так важно, что за чем следует и как всё это меняется, да?

Особая, небанальная логика последовательности?

Вот именно! И почему мне дорог Гайдн, помимо всего прочего, помимо прелести музыки как таковой? Именно тем, что он абсолютно непредсказуем. То есть он оперирует в определенной, уже известной идиоматике; однако всякий раз, каждую секунду происходит то, чего ты не в состоянии себе представить. Ну, конечно, если ты музыкант-профессионал, исполнитель, то – возможно – ты всё это знаешь наизусть, и тебя ничего не удивляет. Но если ты просто обычный слушатель, то находишься в постоянном состоянии некоего изумления.

Были ли и существуют ли ныне люди, которые влияли бы на Ваши музыкальные вкусы?

Вообще, всё началось где-то в возрасте двадцати одного года. До тех пор для меня классической музыки не существовало. Но у меня был приятель, Альберт Рутштейн, инженер.[21] Жена его была пианисткой, училась и преподавала в Ленинградской консерватории – Седмара Закарян, дочь профессора консерватории. Однажды, когда я к ним приехал, услышал нечто, произведшее на меня невероятное, сильнейшее впечатление. Это была запись оратории Stabat mater Перголези. Пожалуй, всё тогда и началось…

Сейчас никто на меня не влияет. То есть существует приятель, который мне пытается всучить то одно, то другое, то Шарпантье[22], то Люлли[23], – я это обожаю. Но, в общем, он уже знает, что мне предлагать… Но никаких инноваций, никаких открытий, откровений в музыке, – особенно современной! – я совсем не хочу. Хотя…. Вот музыка Шнитке производит на меня довольно замечательное впечатление. Мне она (с интонацией некоторого смущения, извиняющегося изумления) почему-то ужасно нравится. Даже иногда мне кажется, что у нас есть некие общие принципы…[24]

После «Stabat Mater» Перголези Вы увлеклись музыкой Пёрселла?

Да, это было одно из самых ранних, сильных музыкальных впечатлений.

В нашем кругу тогда увлекала, потрясала появившаяся пластинка, запись ставшей откровением оперы «Дидона и Эней»[25]. Вас первоначально – и впоследствии – в ней очаровывала прелесть произношения, музыка английской речи?

Нет, слово здесь для меня было вторично, – вернее, даже не относилось к сути. Главным была совершенно замечательная музыка Дидоны и Энея, и потом, я очень полюбил совсем другую замечательную музыку Пёрселла «На смерть королевы Марии»[26]. Да, пластинки с музыкой Пёрселла были одними из первых, любимых. Потом уже Бёрд, Доуленд (Дауленд), верджиналисты.[27]

Вы много беседовали с Анной Андреевной Ахматовой – также и о Моцарте, о Стравинском?

Нет, о Моцарте не так много… Больше – о Библии…[28]

Когда Вы начали писать стихотворения к каждому Рождеству, знали ли Вы о фортепианном цикле Оливье Мессиана «Двадцать взглядов на младенца Иисуса»?[29]

Нет, тогда не знал. Теперь Мессиана я немножко знаю.

Есть некоторые совпадения «взглядов» на Рождество. У Мессиана, как и в Ваших стихах, важны «Взгляд Отца», «Взгляд Звезды»…

Естественно; когда думаешь об этом, это приходит…

А в Стравинском Вас привлекали его ритмы, его парадоксальность?

Я не очень хорошо знаю его музыку. Скорее знаю Стравинского по его словесным текстам. Это беседы с Крафтом – по-моему, замечательная книжка.[30] Там есть мой любимый ответ на вопрос: «Для кого Вы пишите?» Отвечая, всегда цитирую Стравинского: «Для себя и гипотетического alter ego».[31] Что же касается музыки Стравинского, то мне (к сожалению) близки лишь какие-то куски из Весны священной; разумеется, Симфония псалмов, в целом, как идея.

И любопытно, мы с ним до известной степени однажды «совпали». Я когда-то написал длинное стихотворение Исаак и Авраам [I, 252–266], а у Стравинского есть одноименная оратория.[32] Но я совершенно не знал и не знаю этой музыки…

Знали ли Вы лично Дмитрия Дмитриевича Шостаковича до того, как он прислал телеграмму в Вашу защиту во время судебного процесса[33]?

Нет. Не думаю…[34] Скорее всего, это произошло по настоянию, по просьбе Анны Андреевны. Она тогда обратилась к Шостаковичу, к Маршаку, по-моему. И каким-то образом они выступили в мою защиту.

И Вы встречались? Каким Шостакович Вам помнится?

Единственный раз, когда мы виделись, был в 1965 году, – кажется, в ноябре. Я только что освободился. Я был у него в больничке в Ленинграде, где-то на Песках; помню отчетливо, что провел два-три часа с Дмитрием Дмитриевичем, но совсем не помню, находился ли при встрече со мной кто-нибудь еще.[35] Каков был Дмитрий Дмитриевич? Он метался в кроватке, чрезвычайно был похож на крайне беспокойного младенца в… некой клетке… коробочке, как это? колыбели? Очень нервный, но более или менее нормальный…

Разговор шел о…?

Скорее, это касалось его состояния, моих обстоятельств. Но, в общем, сам разговор, всё было чрезвычайно поверхностно. Казалось, его смущала беседа; с моей же стороны то был, скорее, лишь знак некоего внимания, признательности.

А музыка Шостаковича, чувствую, Вам не близка?

Говоря откровенно, – нет. Как, в общем, ко всей современной музыке отношусь чрезвычайно сдержанно. И к Шостаковичу, и к Прокофьеву… Вообще, когда начинается такая музыка (тут он с улыбкой напел нечто, не совсем верным тенором, но весьма артистично, похоже и характерно: рваный рельеф «современной» мелодии с резкими скачками по регистрам), мне это просто не нравится. Что ж делать, уж так я устроен…

Каково было Ваше отношение к той музыке, которую в юности сочинил на Ваш «Рождественский романс» композитор Борис Тищенко?[36]

Честно говоря, – посредственное. Это был, скорее, речитатив, на что мне трудно было реагировать. Собственно музыки я там как-то не слышал… Но, может, это только мне так кажется…

Музыка «затемняла» смысл слов?[37]

Нет, не то чтобы затемняла… Просто ее как бы не было.

Вы когда-нибудь слышали, как читают Священные тексты раввины?

Это – нет, но я многократно слышал церковное пение; мелодику акафиста я знаю.

Ваша манера произнесения стихов близка литургической звуковой волне...

На самом деле изящная словесность в России, да и, думаю, во всем христианском мире – порождение, отголосок литургических песнопений, это совершенно естественно. Вообще, я думаю, что изящная словесность, стихи возникли впервые как – если можно так сказать – мнемонический прием удержания музыкальной фразы, когда нотной записи еще не существовало. То есть изящная словесность сильно связана с христианской литургией. В античности встречаем многообразие музыкальных инструментов, основные их типы, – но нотной записи еще не было.

Видимо, музыкальные, говоря современным языком, концерты (собрания) носили характер нынешних jam sessions, коллективных импровизаций. Разумеется, существовали люди, одаренные особой музыкальной памятью, но графической нотной записи еще не было. И все было бы прекрасно, и нотная нотация и не возникла бы, музыкальное повествование оставалось бы на уровне импровизации, если бы музыка не стала частью христианской литургии. Дело в том, что импровизировать (точнее, орнаментировать. – Е.П.) в литургии можно было в узаконенных пределах, ибо распевался уже строго определенный текст, и текст священный, в котором допускать какие-либо изменения было уже, видимо, невозможно. Чтобы соответствовать сопутствующей музыкальной фразе, строчка стала определенной, удержанной длины, текст организовывался в форму стиха. И таким образом, на самом деле, в христианской культуре, я думаю, первые три-четыре века ее (то есть третий, четвертый, пятый, шестой, да?) стихи возникли именно как способ удержания (и повторения) музыкальной фразы… Ну, потом стали возникать различные типы обозначений, крюки и прочее, потом нотопись стала развиваться самостоятельно, и этот брак, который на некоторое время заключили поэзия и музыка, распался, расторгся.

Искусства пошли в разные стороны, развивались более самостоятельно. До известной степени, при определенной свободе мышления, нотную запись можно представить как продолжение алфавита. Но этот язык стремительным образом эволюционировал в нечто абсолютно самостоятельное, и произошел некий «развод» между изящной словесностью и музыкой. Музыка и изящная словесность стали существовать самостоятельно. Но время от времени они друг по другу, грубо говоря, вздыхают – и таким образом возникают всевозможные жанровые соединения, сплавы со словом, все что угодно, от оперы до водевиля. И, до известной степени, лучшая поэзия, которую мы знаем, «музыкальна» — в ней присутствует этот музыкальный элемент, когда помимо смысла (словесно выражаемого. – Е.П.) в сознании возникает некий музыкально-звуковой ряд…[38]

Судя по некоторым аллюзиям в Вашей поэзии, «советская песня» и так часто (прежде) несущие ее радио, телевидение были для Вас символами общепринятой фальшивой радости, символом общей лжи? Как и «общее мнение» – «Хором» в Вашей строчке «Моя песня была лишена мотива, / но зато ее хором не спеть»? [II, 427]

В известной степени – да… Вообще – общества.

А что в настоящее время для Вас является враждебным музыкальным «знаком», звуковым образом пошлости – и всего ненавистного для Вас?