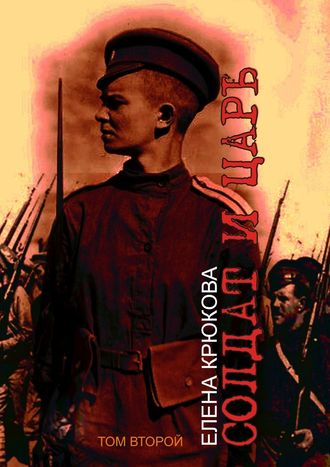

Елена Крюкова

Солдат и Царь. том второй

© Елена Крюкова, 2016

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2016

Редактор Галина Шарова

Корректор Майя Федотова

ISBN 978-5-4474-7005-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Книга вторая

Глава шестая

«26 (13) февраля, ночь

Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством. Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным чиновником, под глазами – мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояли, его голос – тэноришка – раздается за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места, где он распоряжается. Везде он.

Господи, Боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить.

Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкасаться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, сатана».

Александр Блок. Дневники 1918 года

Опять ночь, и опять не спать. Раньше они привыкли к дисциплине. Когда их арестовали и сослали, дисциплина рухнула: ее расстреляли, а потом сожгли.

Царица, в ночной сорочке, расчесывала волосы и все пытала царя: знаешь ли ты что-нибудь об этом страшном человеке? О ком, моя прелесть? О Ленине.

И царь вздыхал. Ему не хотелось беседовать об этом на сон грядущий, но жена спрашивала, и он не мог ей отказать. Я мало знаю о нем. Но то, что знаю, и правда страшно. Он впустил германцев на Украину. Украины с нами больше нет. Там командуют австрияки. Он залил русскую землю кровью, ты же видишь, текут реки крови, и я, царь, уже не в силах это остановить. Я подслушиваю речи красной охраны. Я слышу ужасное. Он пытает в подвалах и расстреливает невинных людей. Многие уезжают. Боже, Боже мой, Ники, почему же мы, мы не уехали?!

Царица клала изящную английскую расческу на край табурета. Вместо туалетного столика – кривоногий табурет. Вместо ковров – грязные ситцевые тряпки, чтобы закрыть по стенам дождевые потеки и кровавые следы раздавленных клопов.

Кто пустил его во власть? Никто. Откуда он появился? Никто не знает. Вроде бы, милая, он жил за границей. И, кажется, люди говорили, что когда-то, давно, мой отец повесил его старшего брата. За то, что он был террорист. И покушался на жизнь моего папа.

Какой негодяй, шептала царица и приглаживала ладонями седые волосы, какая дрянь! Вдруг прижимала руку ко рту – так она делала всегда, когда слишком волновалась. А ты не думаешь, милый, что он арестовал тебя, нас всех, потому, что хочет нам всем – за брата – отомстить?

О, нет, наверное нет. Он, видимо, просто сумасшедший. Умалишенный. Русь, милая, всегда славилась юродивыми. Они ходили по площадям, городам и деревням, побирались, нищенствовали и пророчили. Да! Пророчили! Но ведь не убивали же никого! Да, юродивые Христа ради никогда не убивали никого. А этот – страшен. Он просто с виду здоров. Он пишет и произносит речи, отдает приказы, объявляет мобилизацию, вот из отбросов, из ненавидящих нашу жизнь Красную Армию создал. А на самом деле он – страшный больной. Он болен. Он, милая, тяжко болен. Он требует хорошего лечения, но его не излечишь. Он упивается своей болезнью, он обожествляет ее. Это я чувствую. Все, что не ложится под его красные идеи, должно быть уничтожено, раздавлено, застрелено, сожжено. И приспешники его такие же. Но, видно, он умеет красно говорить, он зажигает толпу. Народ идет за ним, как за Крысоловом из Гаммельна. О! Милый! Крысолов из Гаммельна! Моя любимая сказка в детстве. Но я так боялась, так боялась этого Крысолова! И вот… мы до него и дожили…

Ты видишь, видишь, какие он бросает лозунги в толпу? Когда в Тобольске мне еще доставляли газеты пачками, я все, все читал. Смысл всех его речей и воззваний был один. Какой же, солнце? Не молчи! Говори! Когда ты говоришь, мне легче!

И царь быстро, смущенно, торопливо, боясь причинить боль, но опасаясь и утаить правду, говорил, и царица жадно ловила эти тихие, гладкие бусины катящихся по кровати, по полу слов, таких с виду обычных, а на деле – их люди произносят один, два раза в жизни, а может, и никогда: знаешь, Sunny, он освобождает людей от страха убийства. Ну да, да, так просто, он развязывает всем руки, он развязывает совесть, он… думает так, и вслух говорит так: убивайте, убивайте, убивайте, сжигайте, стреляйте, насилуйте, грабьте, режьте, рубите, топчите ногами – все можно, все в вашей власти, нет страха, все – ваше, Бога – нет! И, милая моя, толпа… толпа слушает его, и загорается, и орет, и рычит, и хочет – всего… всего того, чего у нее нет… и не было… Солдаты говорят: у него такие глубокие, такие печальные, думающие, такие бездонные глаза. Глаза – без дна. Он пишет свои декреты и морщит лоб, и прикрывает эти глаза без дна тяжелыми веками. Я читал эти декреты, солнце. Это декреты умалишенного. Это каракули безумца. Все отнято у буржуев и поделено. Отобрать и поделить! Он не раз повторял это в своих речах. Красные в восторге от этого. Они наизусть учат эти декреты! А там!.. там… там все наше имущество отнято у нас и роздано всем, самым последним нищим, там буржуи в поте лица работают на заводах и фабриках, и станки отрезают им руки и раздавливают ноги, там у крестьянина земли – не то чтобы надел, а – вся страна! Вся! У каждого! А женщины там, darling, женщины… ты не поверишь… но не затыкай уши… поделены между всеми мужчинами… нет жен и мужей… а женщины – всеобщие жены, они принадлежат всем…

Царица сидела, слушая, с прижатой ко рту ладонью. Но ведь милый! милый! он ненавидит Россию! Как же надо ненавидеть Россию, чтобы вот это все делать с ней!

Царь, в солдатском исподнем, лег на кровать и подложил руки под затылок. Он сначала сморщился всем лицом, будто хотел заплакать и не мог, потом все морщины разгладились, брови расправились и полетели по лицу балтийской, забытой чайкой.

Ненавидеть? Россию? Он едва не смеялся. Еще немного, и смех разорвет его рот, его щеки. Жена прижала ладоши к щекам и застыла, глядя на него ледяными, зимними глазами. Милый, что с тобой? Тебе плохо? Тебе… может, воды принесу? Да. Нет. Да, ненавидеть! А разве Россию можно любить? Ну вот скажи, разве можно? Россия свергла нас с трона, унизила, растоптала, мотает по кошевам, пароходам и поездам по Сибири. Россия, милая, может, Ленина давно ждала! Ждала и заждалась! И – дождалась! Ей – Ленина надо было! Не меня! Не отца! Не моего несчастного деда с кровавыми культями вместо ног! Не царей, нет! Ей, солнце мое, надобны жестокость и кровь, и она всегда, всегда такая была, наша Россия, – а я, дурак, не знал… не понимал, не сознавал… и теперь… только теперь…

По спокойному, странно светлому, чистому лицу катились спокойные, медленные слезы. Руки так же были закинуты за голову. Ворот исподней рубашки отогнулся. На волосатой, уже седой груди блестел медный нательный крест. Жена встала перед кроватью на колени и покрыла поцелуями эту родную грудь, руки, припала к меди простого, как у мужика, крестика. Ладонями отерла с его лица слезы. Это родное, до морщины знакомое, жестоко, на глазах стареющее лицо было сейчас так чисто, светло и ясно, как никогда; будто никакая грязь, никакой ужас, кровь и безумие его никогда, даже краем, не касались.

* * *

Они все вооружены. Все до единого с оружием.

Хорошо Авдеев их вооружил.

Не царей убивать, конечно; они ж не изверги. Это если на них кто-нибудь извне полезет.

А ведь полезут, вот ей-богу, святой истинный крест… тьфу ты, опять это богово, какое ж прилипучее, – честное слово, полезут. Неужели они, отправляя на волю письма, ни в едином не обмолвились о своем спасении?

«Их спасение – наша смерть. Все проще простого. А потому, Мишка, смотри в оба и другим присоветуй. Ночью-то не спи».

Он не спал, если ночью Авдеев ставил его на охрану; пучил глаза во тьму, а весенняя тьма была светлая, голубиная. Пасхальные дни всегда такие. Небо нежней голубиной грудки. Поймай голубку и расцелуй ее в клювик! Она Господу привет понесет.

«Вот заладили: бога нет, бога нет. А ну как он есть?»

На лестнице сегодня стоят латыши, а еще молодняк, злоказовские. Со Злоказовского завода. Это Авдеев их пригнал: его рабочие дружки. Лица какие славные у них. Горят верой. Человек должен во что-то верить! Отняли Бога – веруй в революцию. Отняли царя – верь в Ленина, он не подведет. Он за всех болеет, одним пустым чаем у себя там в Кремле питается. Не спит. Склонен над картой. Глядит на страну опухшими от бессонья глазами. Карта вся горит под его руками. Там и сям кострища, огни. Строчат пулеметы. Рвутся бомбы. Один город Ленин красным карандашом обведет. Другой – обведет. Стрелки нарисует: вот так движутся войска. Они там, в Европах, и эти, бывшие, контрреволюционеры, с ног сбились, на языке мозоли вспухли: убеждают друг друга и весь мир, что большевики – чума, холера, гибель, язва египетская. Ну, будет вам язва!

«Мы наш, мы новый мир… построим…»

– Эхэй, Микаил! Запарка, тшай, эст?

Михаил стоял на первом этаже, около лестницы. Со второго этажа, с последней ступеньки, через перила свешивался австрияк Фридрих Зееман.

– Фриц, спать тянет, да?

– Та, та! Йа! Тафай запарка!

Лямин полез в карман и вытащил пакет с заваркой. Пашка отсыпала ему на кухне, сама бумагу уголочками завернула.

Кинул пакет вверх. Австрияк поймал.

– Держи.

– О, данке, данке, топарисч!

Латыши, австрияки. Интернационал. Латыши молчаливые, словечка не изронят. Так и стоят на карауле с мраморными мордами. Мраморные белобрысые львы. Лямин сколько перевидал этих каменных львов у домов богатеев: в Самаре, в Саратове, в Тобольске. Символ власти! «Все, теперь львы – мы».

Еле добьешься от латышей, кого как зовут. Да у всех имена немыслимые, похожи на немецкие: Генрих, Ингерд, Готфрид, Интарс. Да и покличешь – башку не обернут. Медленный народ. Зато стреляют хорошо. И лица, когда палят, такие же мраморные, твердые, невозмутимые.

И говорят только по-своему. Это беда: не поймешь, о чем. Может, мятеж хотят поднять?

Австрияки тоже лопочут по-немецки, но бойкие, оживленные, у них шило в заду торчит; стараются с нашими солдатами заговорить, отношения завязать. Хотя сегодня ты тут – охрана, а завтра – ты в войсках Красной Армии, на фронтах, а послезавтра у тебя нет и быть не может. Вот и вся дружба.

А тянется, тянется человек к человеку.

Злоказовцы – другие. Эти – своя братва. Кричат, матерятся, а то и сцепятся – из-за махорки, из-за горбушки. И порой ножи в ход пускали. Да только комендант с ножами разобрался быстро: одного – к забору и шлепнул, другого домой, к мамке, отправил. Вон из революции. Парень пятился, выходя из ворот, плакал, размазывал слезы и сопли по щекам, с ужасом глядел на застреленного товарища. К порезанной руке портянку прижимал.

Злоказовцы несут вахту вокруг Дома. Это потяжелей, чем в Доме: на улице холодно, особенно ночами, да и опасней: кто угодно может прокрасться к забору и выстрелить, и бомбу кинуть.

Лямина редко ставили на внешнюю охрану. Он был – «внутренний». Домашний пес, шутил про себя.

Слишком много солдат. Все не вмещались в комнаты первого этажа. Авдеев расселил их в соседнем доме; раньше здесь жило семейство Попова. «Ты куда?» – «В дом Попова, на ночевку». – «А петух там у вас есть?» – «Зачем петух?» – «Чтоб будить». – «А я думал, чтоб – сварить!»

Фриц покостылял на кухню – заварить себе чаю. Лямин, понизив голос, крикнул ему в сутулую спину:

– Эй, и на меня завари!

Австрияк обернулся, и Лямин пальцами потер в воздухе, показал, что завари, значит, сложил пальцы в щепоть и вроде как чаю в стакан насыпал.

– Йа!

«Орем мы. Ее… разбудим».

…Пашка спала в кладовой. И запиралась изнутри.

Он как-то ее спросил: тебе там не душно? не задохнешься часом? – а она засмеялась: у меня воздуха в легких впрок запасено, я рыба глубоководная. И показала ему язык. Такой, озорной, обидной, она раньше нравилась ему. Теперь у него к ней осталось одно: боязнь, страх за нее. А на чем же ты спишь? Книги штабелями сложила и сплю.

Он видел, что она врет, но как докажешь?

За окном захрипел мотор. Что в авто ночью делает Люханов?

«Черт, может, проверяет. Может, Авдеев куда-то кого-то везти приказал. Но не царей. Все спят. Никто за ними не идет, будить их».

…как она… спит? Этого он не видит. Нет, видит. Но не глазами.

…она спит так: голову повернула на подушке, лежит на спине, одна рука вздернута и повернута ладонью вверх, другая лежит на одеяле. Она хочет повернуться и не может. Ей снится сон. И ему снится сон. Ей и ему снится один и тот же сон.

…в этом сне – губы ощущали теплую кожу, колкие кружева, тепло, а вот жар, а вот еще жарче, это слишком пылающе, так нельзя долго. Можно не выдержать.

… – Эхэй! Микаил! Йа приноссить тшай!

Он стряхнул морок. Принял из рук австрияка горячий стакан. Обжег ладони и сам своему детскому ожогу засмеялся.

– Спасибо, Фриц. Ты друг.

– Трук, трук, йа!

Фриц все время мерз и ходил даже в теплые дни в накинутой на плечи шинели.

«Сколько мы на фронтах таких вот австрияков побили, немцев, венгров – не счесть. А нынче они наши друзья. Трук, трук. Мировая революция это, вот это что!»

Лямин поставил стакан с коричневым горячим чаем на пол, на плашку недавно крашеной половицы.

Мировая революция представилась ему в виде страшной и прекрасной, громадного роста бабы, с полной голой грудью, с широченными, в три обхвата, бедрами; она стояла, уперев одну ногу в один город, другую – в другой, ее рыжие огненные космы бешено и весело развевались в ночи, и она волосами своими освещала непроглядную ночь – поля, леса, города с заводскими трубами, снега в лощинах, железнодорожные пути, старые тракты; стояла над землей, глядела сверху на людские города и хохотала, и что-то задиристое, путеводное кричала, и от ее яростного крика города загорались, полыхали заводы и фабрики, трещали пулеметы, люди валились на снег площадей, осыпались, как песок или дряхлая известь со стены, царские дворцы, лопались жирные животы капиталистов, а баба все стояла, крепко уперев ноги в землю, опускала голову, и пламя с ее головы перекидывалось на материки, на дальние острова, на столицы и хижины.

«Мир хижинам, война дворцам… Вот точно так! Война – дворцам! Вся кровушка выпита из нас! Вы нами владели? Теперь вот тарелкой каши повладейте-ка! И та – вам не принадлежит!»

Мотор тарахтел, тарахтел, потом смолк. Лямин все-таки подошел к окну: а вдруг кто чужой мотор заводит? Рядом с автомобилем стоял Сережка Люханов. Он увидел Лямина в окне и успокаивающе поднял к плечу кулак: я тут, все в порядке, штатная проверка. Лямин кулак сжал в ответ. Так друг другу потрясли кулаками, и Лямин вернулся на свое место под лестницей.

Чай ждал его, как пес, у его ног. Он наклонился за чаем, и тут за дверью в комнате царей раздался тонкий женский стон, и он дернулся, носком сапога задел чай, стакан опрокинулся и чай вылился на пол. Он следил, как кипяток медленно течет по крашеной половице. «Вот и попил, и согрелся». Оглянулся: чем бы подтереть? – и рукой махнул: и так высохнет.

«Хорошо живем. Охраняем царя, хорошая служба. И денежку дают. И харч опять же. И…»

Перед глазами замельтешили, побежали конские морды, конские ноги. Уши услыхали уже позабытый грохот. Снаряды летели, и пули свистели, и он – среди всего этого крошева и огня – тоже стрелял, а вокруг столбом вставала до неба страшная, оглушительная ругань, он в мире и в жизни своей никогда такого мата не слышал, как там, на войне.

«Война! Я ж воевал. Я что, туда опять хочу?! А ведь ушлют, ежели что. Вдруг что напортачу с царями этими. Или – Красной Армии солдаты понадобятся. И все, каюк: Авдеев напишет приказ, меня рассчитают, погрузят в мотор… потом в вагон… и… гражданская наша война большая… по всей России размахнулась… пошлют куда хотят… хоть в донские степи… хоть под Петроград… хоть под Иркутск… хоть…»

Медленно, шепотными стылыми губами, повторял себе: я же живой, я пока еще живой, потому что я тут, при царях, при царях.

«Цари мою жизнешку спасают, выходит так».

Что, он должен быть им благодарен? Как это раньше, при царях, говорили: «премного благодарен»…

…глаза слипались, и между ресницами мелькали, среди конских ноздрей и бешеных, угольных косящих глаз, женские глаза; они уходили и уводили, и он шел, а потом летел, и его губы уже целовали эти улетающие глаза, а женщина вроде бы сидела на коне, хорошо сидела в седле; да не женщина, а девочка, милый подросток, только у нее почему-то сильные руки деревенской бабы – она и сено может граблями ворошить, и лопатой весь огород вскопает – не охнет… и вот верхом скачет… Маша… Маша!..

…я Пашка, Пашка я, а ты дурак!..

…и конские морды мотались и всхрапывали, и хвосты летели мимо, все летело мимо, мимо, все жглось, обжигалось, нельзя было ни к чему прикоснуться, все умирало на глазах, и даже плакать нельзя было, слезы все выжег огонь, и зрачки выжег, глаза вытекли, он видел нутром, а нутро – вот оно стонало, плакало и выло, оно рычало и орало, и рвалось надвое, а в него стреляли, и вылезали наземь и кишки, и сердце, и все дурацкие людские потроха, а они у нас такие же, как у коня, у свиньи, у всей на свете живности; человек! остановись! зачем ты убиваешь человека! Ведь ты же его не освежуешь, не съешь, в его шкуру не оденешься! Зачем…

… – Ты! Солдат Лямин! Почему спишь на карауле?! Э-э-э-эй, Лямин, так твою растак!

Михаил махнул башкой, как конь, и выпрямился, выгнул спину и выпятил грудь. Винтовку – к ноге.

– Виноват, товарищ Мошкин!

– А-а-а-ах, ты…

К нему слишком близко, так, что пахнуло отвратным перегаром, подошел Александр Мошкин.

Товарищ Мошкин, правая рука Авдеева. То ли его заместитель, то ли его ученик. Да просто помощник; парень на подхвате. Авдеев уходит на ночь к себе домой, в Доме не ночует – вместо него тут торчит Мошкин. Он злоказовец и, видно, старый приятель Авдеева. Солдаты странным образом кличут его не Александр, а Гордей. Почему? «Повар Гордей, не отрави людей!» Мошкин поварешку отродясь в руках не держал. Вот бутылку – это да, это с удовольствием и всегда пожалуйста. Особливо на дармовщинку.

– Так-растак, Лямин! Повеселимся?! Али ночка не коротка?!

Лямин держал винтовку крепко.

«А что, ежели попугать? Взять да и на него наставить».

«Он тебе потом такого наставит… не дури…»

– А у меня косушечка есть!

Вынул из кармана косушку. Поводил ею в воздухе.

– А еще у меня… вот что есть!

Вынул из другого большую сизую бутыль, в ней плескалось мутное, белесое.

– Глафирка гнала. Ох, слезу вышибает! Закуска-то как? Имеется? Али поварихой закусим? Ты не против? От задка кусочек…

У Михаила перед глазами помрачнело.

– Ты, говори, да не заговаривайся.

– Сейчас народ разбужу! Эй! Народ!

Орал в полный голос. Из караульной высовывались головы.

– А, повар Гордей.

– Мошкин это!

– Повар Гордей, не стращай людей…

Мошкин, держа в обеих руках водку и самогон, вращал бутылками не хуже, чем жонглер в цирке.

– Давай-давай, ленивцы! Отметим нынешнюю ночку!

– А што, Мошка, нонешняя ночка сильно отличацца от давешней?

На круглом веселом, лоснящемся лице Мошкина, скорее женском личике, с мелкими кукольными противными чертами, для мужика негожими, нарисовался таинственный рисунок. Он прижал к губам бутыль с самогоном, горло бутыли – как прижимал бы палец: тс-с-с-с.

– Тиха, тиха… Я вам щас… отдам приказ. Живо в гостиную! И валяйте оттуда – несите роялю в караульную!

Солдаты, потягиваясь, выходили из караульной. Кто не спал, стоял на часах – винтовки на плечи вскинул, подошел ближе: что за шум, а драки нет?

– Слыхали! Быстро – роялю – в караульную! Не… обсуждать-ть-ть!

Оглянулся на застывшего Лямина.

– А ты глухой, што ли, Лямин?! Или ты против?! А-а-а-ах, ты против… приказа?!

– Я не против! – Лямин прислонил винтовку к перилам.

Солдат Исупов схватился за ручку двери в гостиную и рванул дверь на себя.

«Вот так бы взять… и рвануть дверь… ту…»

Царям приказано не запираться на ночь. Они выполняют приказ. Они – послушные. Они – овцы.

Солдаты, стуча сапогами, вваливались в гостиную, обступали большой рояль, похожий на застылое черное озеро, озеро под черным льдом, – раньше инструмент стоял в чехле, да холщовый чехол содрали безжалостно – на солдатские нужды, на портянки.

– Эка какое чудище!

– Дык она же чижелая, рояля эта.

– А нас-то много.

– Ты, Севка, заходи с тыла! С тыла!

– А игде у ее тыл?

– Где, где! В манде!

– Давай, ребя, хватай! Подымай!

– Раз-два-взяли… еще раз взяли!

– Понесли-и-и-и-и-и!

Спускали рояль по лестнице, как чудовищный, для невероятного толстяка, черный гроб. Струны скорбно звенели. Толстые рояльные ножки ударялись о перила. Солдаты крякали, хохотали, шутили солено, жгуче.

– А ты всунь, всунь ей под крышку! И прищемит навек.

– Похоронную музыку умеешь играть?! Не умеешь?! Так научись.

– А точно, боком на бабу похожа! Так бы и прислонился.

– И ножки у ней, и жопка!

– А кто из нас наилучший музыкант?

– Да вон, Ленька Сухоруков! Он такую музыку игрывал в окопах! И на костях, и на мудях…

– Лень, и чо, народ слухал?

– Слухал, ищо как! И денежку кидал!

– Ну ты арти-и-и-ист…

Кряхтя, задевая боками рояля о стены, шумно, с криками и прибаутками, наконец, перетащили рояль в караульную комнату. Подкатили к окну.

– Ой, у ее и колесики… славно…

– Пошто к окну водрузил! Таперя к окну не подойдешь, фортку отворить!

Мошкин качался в дверях, все обнимал, лелеял свои бутыли.

– Вот, отлично, хорошо, люблю! Муз-з-зыку…

– Эй, тяни стаканы!

– А мы из горла. По кругу.

– Заразишься какой-нить заразой!

– А ты чо, больной? Не дыши на меня!

– Да ты ж не доктор, дышите, не дышите…

Федор Переверзев уже тащил гармошку. Уже перебирал пальцами по перламутровым пуговицам, растягивал меха.

Мошкин, шатаясь, добрался до рояля. Ему услужливо пододвинули стул. Он сел, проверил задом, крепко ли, хорошо ли сидит, покачался на стуле взад-вперед, даже попрыгал; откинул крышку, нежно, пьяно погладил клавиши.

– Ух ты моя маленькая, роялюшка моя. Как давно я на тебе не играл. А вот щас поиграю на душеньке моей.

Обе руки на клавиши положил.

Михаил смотрел: черная-белая, черная-белая, и так торчат в рояльной пасти все эти зубы – то черные, то белые. В ночи – светятся. В караульной темно. Илюшка внес зажженную керосиновую лампу. В лампе, внутри, трепетал, умирал и рождался опять смутный, мерцающий сквозь всю закопченную жизнь, хилый огонь. Красный. И тут красный. Странный красный фитиль, красно горит.

«И неужто будет играть? Брямкать по этим черным, белым зубам?»

Мошкин вжал пальцы в клавиши, а потом побежал ими по клавишам, и из рояля полезли, поползли, а потом и полетели упрямые звуки. Звуки жили отдельно, а Мошкин отдельно. Неужели он все это делал своими руками?

«И где только научился?»

Мошкин запел мощно, пьяно, фальшиво и все-таки красиво.

– Ах, зачем эта ночь! Та-а-ак была хороша… Не болела бы грудь! Не страдала б душа!

Солдаты знали эту песню. Подхватили.

– Полюбил я ийо-о-о-о… Полюбил горячо-о-о-о! А она на любовь… смотрит так холодно…

Лямин крепко почесал себе грудь поверх гимнастерки. «Фу, пахну, стирать одежду надо, в баню надо. Когда еще поведут?»

В стекло часто, мотаясь под теплым сильным ветром, била усыпанная крупными зелеными почками ветка.

«Будто сердце бьется».

– И никто не вида-а-ал… как я в церкви стоял!.. Прислонившись к стене-е-е… безутешно… рыда-а-а-ал!

– Слышьте, ребята! Кончайте вы это уныние! Оно же и смертный грех, однако! Однако давайте-ка наши, родненькие припевочки! Эх-х-х-х!

Илюшка нес стаканы, вставленные один в другой, высокой горкой. Раздавал стрелкам. Солдаты брали стаканы, вертели, переворачивали, нюхали.

– Чисто ли вымыт, нюхашь?

– А как иначе! Выблюешь же, ежели – из грязи пить!

– Да по мне хоть из лужи, был бы самогон крепкий!

– Повар Гордей, наливай!

Обе бутыли, притащенные Мошкиным, стояли на рояльной крышке.

Мошкин встал, качнулся, но удержался на ногах; зубами открыл одну бутылку, вторую, ему подносили стаканы, и он наливал так – из обеих рук. И ни капли на пол не сронил, такой аккуратный.

Солдат Переверзев закрутил, завертел гармошку, растянул, сжал, гармошка издала пронзительный визг, потом зачастил, забегал пальцами по пуговицам, и сам зачастил голосом, выталкивая веселые жгучие слова из щербатого рта:

– Ты куда мене повел,

Такую косолапую?!

Я повел тебе в сарай,

Немного поцарапаю!

Частушку подхватил, вернее, вырвал изо рта у Федора покрасневший после глотка водки Илюшка. Он подбоченился, вцепился себе в ремень, выставил вперед ногу в гармошкой сморщенном сапоге.

– Гармонист, гармонист,

Торчат пальцы вилками!

Ты сыграй мне, гармонист,

Как бараю милку я!

Подскочил, упер руки в боки Степан Идрисов:

– Эх, яблочко,

Ищо зелено!

Мне не надо царя,

Надо Ленина!

Все пили. Опустошали стаканы.

Стакан в руке у Михаила обжигал лютым холодом, запотел, будто стоял на льду или в погребе, и вот его вытащили и втиснули ему в кулак.

Он пил, глотал, самогон дохнул в него чем-то былым, забытым, – домашним. Пьянками, пирушками из детства – когда разговлялись на Пасху, когда, после смертей и поминок, друзья притекали к отцу, стукали четвертями об стол, рассаживались и сидели долго, и пили, и голосили песни, и быками ревели: плакали так.

Федор кинул Лямину через веселые шары, теплые кегли голов, юно и бодро подбритых, косматых, седых, лысых:

– А ты чо не поешь? Али не наш, не русский?!

Самогонка хватила обухом по голове. Все цветно и пылко закружилось, заблестело восторгом и слезами. Лямин поставил стакан на рояль, сделал ногами немыслимое коленце – подпрыгнул и ножницами ноги в воздухе скрестил: раз-два! – а когда приземлился, колени согнул, присел – и так пошел вприсядку, выбрасывая ноги в сапогах в разные стороны, и уже кого-то носком сапога больно ткнул, и на него выругались и засмеялись.

– Эх, яблочко,

Да на тарелочке!

Зимний мальчики гребут,

А не девочки!

Эх, яблочко,

Да кругложопое!

Революция висит

Над Европою!

Гогочут, огрызаются, головами крутят, частушки подхватывают; вот уже все хотят петь, вот уже все горланят вперебой, кто во что горазд, и Мошкин зажимает уши руками и визгливо кричит:

– Ти-ха!.. Люди-то ведь спят!..

– Люди? – Ванька Логинов подшагнул к Мошкину. Протянул руку за ополовиненной бутылью. Без всякого стакана, из горла, мощно хлебнул. – Это они – люди?! Цари говенные?! Сосали из нас века соки, силушку… землю всю – себе под пузы подгребли!.. пировали, танцовали, пока мы на пашнях да в забоях да на мануфактурах – корчились… а ты: лю-у-у-уди!.. Сказал тоже.

И сразу, без перерыва, оглушительно, хрипло грянул, растягивая в отчаянной улыбке рот без верхнего резца – в драке выбили:

– Эх, яблочко,

Да семя дулею!

Попляши-ка ты, наш царь,

Да под пулею!

Переверзев так терзал гармонь, что Лямин испугался: как бы не разорвал надвое.

«Она там спит. Она… уже не спит».

– Ты… – Коснулся плеча Федора. – Потише, а…

– А што, ушки болять?!

Гармонь орала, взвизгивала и вздыхала, и плакала, как человек.

Всюду – на полу, на полках, на черном льду рояля – окурки, папиросы, самокрутки, стаканы, портянки, снятые от жары гимнастерки, и даже – среди всего этого – впопыхах сдернутый с шеи вместе с рубахой чей-то, на грубом веревочном гайтане, почернелый нательный крест.

* * *

Утро застало людей врасплох. Кто стоял на карауле – так и стоял, выпить не пригласили; а кто смог, тот мошкинской водки в себя залил вдоволь и оглупел – оказалось, у Мошкина еще, для разврата и забавы, длинногорлая четверть была запрятана в комиссарском сундуке; и вспомнил он о ней вовремя, когда все частушки переголосили, все щиплющие за душу романсы были перепеты, и пальцы Мошкина уже впотьмах шарили по клавишам, как сонные, умирающие, сбрызнутые хлоркой тараканы. Ах ты черт, братва, у меня ж еще есть! Тащи! Тащи!

И притащил; и час настал, заснули. Кто на кроватях, кто на полу вповалку.

Лямин проснулся прежде всех. Поглядел на часы на стене. Мерно, неумолимо ходил маятник. «Вот маятник; и жизнь – маята; и отмеривают часы время этой бестолковой маяты. Мы часы изобрели, чтобы время на куски порезать. Порезанное на мелкие кусочки, оно вроде бы не так страшно. А целиком – время, времище – у-у-у-у…» Провел ладонью ото лба к подбородку. Колючий, оброс. Надо лезвие у Авдеева попросить, пусть в галантерею кого отрядит: свое отдал Бабичу побриться, тот – Логинову, так и потерялось.

«Кто-то жадный заховал. Воришка. Но не полезешь же всех обыскивать».

Лежал. Думал. Солдаты храпели. Люди. Он все чаще, все горше называл их всех – люди. Отчего-то ком в горле вставал, когда он представлял, как в город войдут белые, и как окружат Дом, и как будут по всем им палить. Пуля! Она такая маленькая. Человек сам себе придумал смерть, мало ему той, могучей и черной, что маячит у всех впереди. Он выдумал свою, гораздо более мучительную; и кичится этим, и гордится, и называет это как попало: войной, революцией, праведным судом. А то и без суда расстреливает; какие на войне суды? На войне – враги, два врага, и кто кого.

«Закон природы. Звери тоже дерутся. Но они – за самку, за бабу. А мы за кого?»

В первый раз ярко вспыхнуло перед сморщенным в раздумье лбом: да, а мы-то за кого помираем? За самих себя? Но когда еще наше счастье. За революцию? А что она даст, что принесет? Никто не знает. И не узнает. За Ленина? Чтобы он там, в Кремле, крепко на обитом кожей стуле – сидел? Удержался?

«А Антанта накинется… а генералы белые эти…»

Часы медно, раскатисто били. Лямин насчитал девять ударов. Ужаснулся. «Мой ли караул?» Ничего не помнил. Лохмотья, обрывки частушек всплывали и качались на воде прозрачного утра. «Бога нет, царя не надо… губернатора убьем…»

Топали сапоги в коридоре. Дверь открылась.

– Тэ-э-э-эк, – куриным клекотом протянул Авдеев, – тэ-э-э-эк… Мошкин! Сука!

Мошкин, спавший на полу, вздернул кудлатую голову, уставил кругленькое бабье личико на коменданта.

– Я!

Встал на удивленье быстро. Как и не валялся. И даже не качался.

В караульной дико, густо пахло перегаром и табаком.

«Податей платить не надо… на войну мы – не пойдем!..»

– Окно – открыть!

– Так нельзя же, товарищ комен…

– У них – нельзя! У нас – можно!

Мошкин, осторожно переступая через спящих, высоко поднимая ноги – так и спал в сапогах, – подобрался к окну и долго возился с защелками и шпингалетами. Распахнул. Ворвались воздух, ветер.

Лямин тоже поднялся. Опускал закатанные рукава гимнастерки.

Авдеев, тоже удивительно, не ругался, не сердился. Обозрел спящих солдат. Покачал головой.