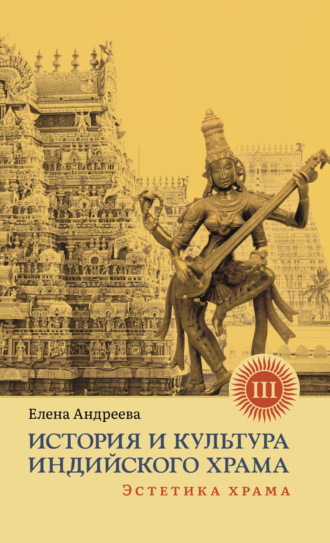

Елена Андреева

История и культура индийского храма. Книга III. Эстетика храма

А вот что писал по этому поводу Мирча Элиаде:

«Поскольку рисунки находятся на значительном расстоянии от входа в пещеры, исследователи признают, что мы имеем дело со своего рода святилищами. Кроме того, многие из пещер были необитаемы, и трудность проникновения в них усиливала налет божественного. Чтобы добраться до расписных стен, надо преодолеть сотни метров пути – например, в пещерах Ньо и Трех братьев. Пещера Кабаре – это настоящий лабиринт, путешествие по которому занимает несколько часов. Попасть в нижнюю галерею пещеры Ласко, содержащей шедевры палеолитического искусства, можно не иначе как по веревочной лестнице через шахту глубиной 6,3 м».

(Элиаде, 2001:21)

И. Чаттопадхьяя полагает, что поскольку наскальные рисунки отражают моменты или события, относящиеся к другому времени, не может быть абсолютного понимания их значения (Chattopadhyaya, 2016:251). Их истинный смысл неуловим, потому что художник в процессе создания того или иного изображения руководствовался собственным мировоззрением и культурными ценностями своей эпохи, исходил из существующих на момент его жизни социальных условий, а также проецировал собственное чувство эстетики и художественное видение, чтобы современный ему зрителей смог по достоинству оценить его творчество.

Конечно, связать археологические находки с социальными процессами далекого прошлого совсем не просто. Общество и его ценности постоянно меняются, и проецировать современные реалии на древность – дело всегда безнадежное. Тем не менее, в некоторых случаях оказывается возможным совсем немного приоткрыть завесу истории и хотя бы краешком глаза увидеть живое прошлое. Помочь в этом могут многие дисциплины, в том числе этноархеология[106]. К примеру, для понимания древнего искусства Купгала Н. Бойвен привлекает материал, относящийся к современным племенам. Она пришла к выводу, что, возможно, не все члены древнего сообщества, создававшего наскальные изображения, в равной степени были вовлечены в процесс их создания и лицезрения – к участию в деятельности, так или иначе связанной с искусством, допускались далеко не все. Предположительно только молодые мужчины. Возможно, существовала даже отдельная группа для участия в более эзотерических ритуалах.

Учитывая характер изображений, которые нередко прославляют мужество, а главное – свидетельствуют о причастности мужчин к разведению скота, Н. Бойвен полагает, что наскальные рисунки в Купгале выполнялись преимущественно мужчинами. Как изображения, так и особенность местности позволяют считать, что это были, скорее, молодые люди и, прежде всего, те, которые так или иначе были связаны с выпасом крупного рогатого скота или даже занимались воровством скота у своих соседей[107]. Похоже, для создателей купгальских рисунков была важна забота о скоте и его плодовитости. Это явно было общество, где крупный рогатый скот имел как символическое, так и экономическое значение (Boivin, 2004:45,46,49).

Важно то, что даже в наши дни в этом районе прослеживается любопытная связь молодых людей с местом древней живописи (на верхнем холме Купгал), которое, в свою очередь, связано с богом Питлаппой. Ему поклоняются в небольшой разрисованной нише, устроенной между глыбами камней и окруженной древними петроглифами. Во время ежегодной Питлаппа-пуджи, которая проводится в августе, сюда из близлежащих деревень съезжается множество людей. При этом большинство остается у подножия холма, где, собственно, и совершается церемония с музыкой и различными подношениями. Лишь небольшая группа, состоящая из молодых людей и юношей, проделывает путь наверх, направляясь к вершине холма, чтобы поклониться находящемуся в разрисованной нише божеству (Boivin, 2004: 46).

Многие места, где находятся образцы наскальной или пещерной живописи, по-прежнему имеют большое значение для отдельных племен, проживающих неподалеку. Например, место к северу от холма Купгал, где были обнаружены микролиты и пиктограммы, сделанные красной охрой, считается священным для пастушеского племени куруба, которое осело в соседней деревне Сириварам. Куруба регулярно посещают это место, чтобы поклониться богу Бираппе, который, как они считают, живет там.

Характер наскальных изображений позволяет говорить о возможности их интерпретации с ритуальной точки зрения, поскольку, как было отмечено выше, некоторые рисунки располагаются в труднодоступных местах. Н. Бойвен допускает вероятность того, что они были созданы вовсе не для всеобщего обозрения и не столько с целью фиксации конкретных исторических событий, сколько с целью передачи эзотерической информации отдельным лицам или небольшим группам (Boivin, 2004: 48). Многое указывает на то, что Купгал приобрел священный и/или мифологический статус в период неолита и это сделало его важным местом для совершения определенного рода ритуалов. И хотя природу самих ритуалов реконструировать довольно сложно, тем не менее, имеется достаточно свидетельств того, что рисунки каким-то образом были связаны со скотом (Boivin, 2004: 49).

Наскальное искусство Купгала может иметь отношение к местной каменоломне, ведь здесь когда-то располагался крупный неолитический центр добычи камня и производства орудий. На большей части северо-восточного склона и на вершине холма можно найти множество обломков и незавершенных орудий времен неолита. Не вызывает сомнений, что разработка месторождений долерита и производство инструментов из него велись на этом участке в течение долгого времени, причем в значительных масштабах (Boivin, 2004:46). Некоторые исследователи полагают, что каменоломни, особенно те, которые расположены в недоступных или визуально впечатляющих местах, могли иметь символические и священные коннотации (Boivin, 2004: 49). Иными словами, такие места часто считались священными[108].

Интерпретацию древних изображений, которую предлагает Н. Бойвен, а также ее единомышленники и предшественники, на которых она ссылается в своих работах, не является полной и тем более окончательной, и требует проверки дополнительных данных из Купгала и из других мест данного региона. Но сама Н. Бойвен уверена в том, что даже такие скромные шаги чрезвычайно важны в деле понимания древних изображений, поскольку они учитывают более широкий контекст (Boivin, 2004: 50). Это уже прогресс, поскольку еще несколько десятилетий тому назад специалисты, занимающиеся изучением наскальной и пещерной живописи, пытались обьяснить прошлое, исходя лишь из самого изображения.

В современных интерпретациях все еще много допущений и предположений. В общем, как остроумно заметила П. Басс, интерпретация – в глазах смотрящего (Bass, 1994: 67). Тем не менее, во многих случаях не вызывает сомнения, что древний рисунок связан с восприятием потустороннего, с мистическим опытом. И для лучшего понимания индийского материала следует привлекать материал других территорий, а также данные современных разработок в области психологии и смежных дисциплин.

Вот пример из Северной Америки, где были обнаружены образцы наскальной и пещерной живописи. На вопрос «Кто и для чего создавал рисунки?» один из представителей коренного населения ответил, что это связано с умершим человеком. Однако такой ответ вовсе не подразумевал, что какой-то человек в действительности умер. В данном случае «смерть» следует понимать метафорически, поскольку так обозначается состояние входа в измененное состояние сознания, ИСС, или в транс. Даже спящий человек в культуре многих народов понимается как «мертвый», поскольку его душа пребывает в это время в другом мире, как и во время транса.

В отношении наскального искусства важно обратить на слово tutaigep, встречающееся в языке северных пайютов. Его можно перевести как «краска, яд», но есть еще этоним tai — «умирать». Если учесть, что в представлении пайютов яд – это, прежде всего, сверхъестественная сила и только потом вещество, способное привести к нежелательным последствиям (и, соответственно, быть злом), то в данном случае оказываются лингвистически закодированы три смысловых уровня, или три метафорические концепции: 1) краска и, следовательно, наскальное искусство; 2) яд и, следовательно, сверхъестественная сила;

3) смерть и ИСС, или состояние транса. Таким образом, в культуре северных пайютов «умереть» означало «войти в ИСС», а также «нарисовать наскальное изображение» или «создать рисунок». Так оказываются связанными воедино действие шамана, его транс и рисунок, который изображает так называемых духовных помощников[109]. Вместе с тем слово tutaigep («краска/яд/смерть») родственно южнопайютскому tutuguuvopi[110], означающему «изображение, сделанное духовным помощником» – tutuguuviwi (Whitley, 1994: 82).

Некоторые информанты сообщали, что во время видения духовный помощник подсказывает, как именно следует рисовать (Whitley, 1994:87). По словам самих пайютов, наскальные рисунки изображают «сон человека», то есть ИСС, и были созданы шаманами, которые рисовали на камнях духов, или духовных помощников, чтобы донести эту информацию до своих людей. По крайней мере, так обстоят дела на конкретной территории – это западная часть Большого Бассейна и южная часть Сьерра-Невады (Whitley, 1994: 82). В этом регионе с исторической точки зрения наскальное искусство является результатом поиска видений в ИСС с целью получения сверхъестественной силы через обретение «во сне» духа или сновидческого помощника (dream helper). После транса шаман изображал на камне свои видения, поскольку, по словам Д. Уитли, неспособность вспомнить видение во всех его деталях приводило к болезни или смерти (Whitley, 1994:83). Не случайно места наскального искусства были известны как «тайники шаманов» или «места помощников шаманов». Считалось, что они служили входами в другой, сверхъестественный мир (Whitley, 1994:83), как, собственно, горы и пещеры в целом.

Медведи гризли, похоже, были самыми активными и востребованными духовными помощниками шаманов в данном регионе, поскольку их изображения довольно часто встречаются в наскальном искусстве. Нередко медведи гризли изображены в паре с гремучей змеей, так как оба животных считались хранителями потустороннего мира. Причем они рассматривались не как конкретные духовные помощники, а именно как стражи, охраняющие вход в другой мир. В Бассейне чрезвычайно могущественным духовным помощником шамана считался снежный баран (bighorn sheep), особенно в вопросах воздействия на погоду. Изображения снежного барана доминируют в искусстве многих регионов. Объекты, связанные с водой, тоже были характерны для наскального искусства. Наиболее часто встречаются лягушки, бобры, рыбы и даже водоросли, которые символизируют ИСС как «подводный опыт». (Whitley, 1994: 83).

В районе Большого Бассейна и Бассейна Бигхорн наскальные рисунки создавали шаманы-мужчины, которые отправлялись в определенные места в поисках видений, для мистических переживаний (Whitley, 1994:83). Обычно «мистические путешествия» устраивались в местах, которые считались местами силы и были связаны со сверхъестественным. Как правило, это вершины гор и холмов, скальные обнажения и пещеры, постоянные источники воды. Поэтому вполне закономерно, что наскальные и пещерные рисунки чаще всего встречаются именно в таких местах. Для входа в ИСС в качестве основного психотомиметика использовался табак (Whitley, 1994:83). Вместе с тем в ритуалах важную роль играли физические нагрузки и голодания. Это как раз те два фактора, которые до сих пор широко используются в индуизме, в частности, в храмовой культуре, особенно в рамках религиозных праздников.

В ходе исследований наскального искусства Д. Льюис-Уильямс для обьяснения происхождения определенных мотивов разработал важную функциональную модель ментальных (и в конечном итоге графических) образов, которые могут возникнуть в ходе ИСС. Она основана на предпосылке, что неврологическая система человека с точки зрения биопсихологии универсальна, и нейропсихологические эффекты ИСС независимо от культурной принадлежности универсальны (все Homo sapiens одинаково «прошиты»). Следовательно, рисунки, являющиеся результатом ИСС, должны демонстрировать графическое сходство, ведь человеческое тело реагирует на ИСС определенным образом (количество вариантов здесь весьма ограниченно) (Whitley, 1994: 85). Поэтому вполне закономерно, что специалисты, изучающие доисторические наскальные рисунки, пытаются применить модель, разработанную Д. Льюис-Уильямсом, в своих исследованиях[111].

Знаменитая панель из Матхуры, II век н. э.

Нейропсихологическая модель демонстрирует, что ментальные и, следовательно, графические образы ИСС содержат множество геометрических форм и иконических элементов, и что эти образы меняются по мере того, как человек проходит через три стадии транса. Следовательно, шаманские рисунки должны включать все эти мотивы. И они присутствуют в наскальной и пещерной живописи – наряду с антропоморфными, зооморфными, абстрактными и неопознаваемыми мотивами в рисунках есть пунктирные и точечные линии и контуры, треугольники, четырехугольники, круги, а также сложные конструкции, состоящие из различных геометрических фигур.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что наскально-пещерное искусство в регионе проживания пайютов возникло в результате традиции фиксировать видения, полученные местными шаманами в ИСС. Кроме того, этнографические исследования показали, что эта традиция сохраняется до сих пор. В юго-западной Калифорнии, недалеко от деревни, где проводились обряды, связанные с половым созреванием, принято создавать наскальные рисунки. Интересна кульминация таких обрядов: посвященные мчались из деревни к месту наскального искусства и, прибыв на место, рисовали духов, которых они видели во время ИСС (Whitley, 1994: 90).

Возможно, локальные разновидности шаманских практик, существующие на довольно обширной территории и предполагающие создание рисунков, следует понимать лишь как вариации единой традиции и проявление единой доисторической культуры со всем ее многообразием культурно-исторических стилей.

Конечно, ни в коем случае нельзя слепо переносить на Индию результаты, полученные в ходе исследований в Северной Америке. Однако кажется вполне правдоподобным, что некоторые наскальные и пещерные изображения, обнаруженные на территории Индийского субконтинента, были созданы по той же самой причине, что и обнаруженные в местах проживания пайютов. При этом не стоит полностью сбрасывать со счетов и другие версии, поскольку часть древних рисунков действительно могла быть связана с «охотничьей магией», служить маркером территориальных границ того или иного племени либо представлять собой особые памятки для запоминания важной информации и пр. Но если принять версию, что некоторые образцы индийского наскального и пещерного искусства создавались поколениями местных шаманов и других категорий специалистов по общению с духами и богами, то тогда геометрические фигуры, изображения животных и «странные» антропоморфные образы, во множестве встречающиеся на древних рисунках по всей Индии, можно обьяснить тем, что их создатели имели опыт ИСС. И это бы обьяснило, почему в некоторых случаях рисунки намеренно создавались в труднодоступных местах.

Фрагмен фрески в пещерном храме в Бадами (Карнатака, VI в.)

Нет ничего невероятного в том, что в прошлом на территории Индии существовали практики, предполагающие общение с потусторонним миром с последующей фиксацией и демонстрацией увиденных образов. В Индии уже в глубокой древности была развита культура аскетизма.

Подтверждение этому мы находим в многочисленных литературных памятниках и в искусстве. Здесь культивировались различные психотехники, предполагающие аскезу и применение разнообразных психотомиметиков. К примеру, на одном артефакте из Матхуры, который относится к искусству периода Кушанов и датируется II веком н. э., возможно, зафиксирована ситуация принятия человеком специальных препаратов с последующим ИСС. На панеле изображена довольно любопытная сцена. Женщина, явно находящаяся под воздействием психотомиметиков, стоит одним коленом на земле и не может самостоятельно подняться. Онаутратила способность самостоятельно передвигаться или даже прямо стоять, а мужчина и девушка, расположенные с обеих сторон от нее, помогают ей подняться, поддерживая за правую и левую руку соответственно. За спиной у женщины изображен еще один человек, который, возможно, вдыхает какой-то препарат, судя по расположению его рук на лице (Leeson, 1962,51; иллюстрация № 30)[112].

В индийской культуре до сих пор жива традиция создания образцов религиозного искусства путем первоначального лицезрения того или иного образа во время медитации с использованием так называемых дхьяна-шлок, что является, на наш взгляд, продолжением и развитием древних «шаманских» практик, о которых шла речь выше. И именно в этих древних практиках могут находиться истоки более поздней традиции устраивать в пещераххрамы и разрисовывать их.

Первыми стали превращать пещеры в храмы джайны и буддисты, хотя не исключено, что они опирались на более раннюю культурно-религиозную традицию, существовавшую на территории п-ва Индостан и располагавшуюся за пределами ведизма. Представители брахманизма-индуизма стали создавать пещерные храмы с богатой росписью позже джайнов и буддистов.

К ранним образцам индуистской храмовой живописи относится роспись пещерного храма в Бадами (Карнатака), в то время как в пещерах Аджанты[113] (Махараштра) и Ситтаннавасала (Тамилнаду) представлена ранняя буддийская и джайнская живопись соответственно (Sivaramamurti, 1985:11). Считается, что пещеры в Бадами были расписаны во время правления Мангалишвары (592–610), сына Пулакешина I. Согласно сохранившимся надписям, стены и потолок расписывали и украшали придворные художники царя Мангалеши. Мангалеша был большим ценителем и покровителем искусства. По его инициативе в Бадами, который являлся столичным городом, было обустроено несколько великолепных пещер и создано несколько храмов. Самой красивой считается пещера № 4, или, как ее называют, вишнуитская пещера, потому что она посвящена Вишну. Однако, к сожалению, от бадамских фресок почти ничего не осталось. Время не пощадило большую часть росписей Бадами – уцелело лишь несколько фрагментов[114], к примеру, на сводчатой крыше передней мандапы (Sivaramamurti, 1985:11).

Интересно, что стиль, характерный для росписей пещерного храма в Бадами, прослеживается в художественной отделке первых каменных храмов на территории Тамилнаду. Речь идет о фрагментах росписи, которые были обнаружены в верхних частях Дхармараджа-ратхи, расположенной в Махабалипураме, а также в некоторых других храмах, создававшихся при Паллавах. Например, в храме Кайласанатхи в Канчипураме (Sivaramamurti, 1985:11).

Напомним, что именно при Паллавах в Южной Индии начинается строительство первых каменных храмов. Но в это же самое время все еще создавались пещерные храмы, которые было принято обильно украшать росписью и скульптурой. Сохранившиеся до наших дней следы линий и красок в некоторых пещерных храмах, например, в Мамандуре, указывают на существование в период правления династии Паллава развитой традиции религиозной живописи (Sivaramamurti, 1985:13). Получается, к первым векам нашей эры на территории Южной Индии уже существовала хорошо развитая, а значит, на тот момент достаточно давняя традиция украшать пещерные храмы художественной росписью. И эта традиция с исчезновением пещерных храмов не прервалась, но, напротив, продолжила свое существование, развиваясь в новых условиях, когда повсеместно стали возводить каменные храмы.

В храмах Канчипурама и Панамалея, относящихся к периоду правления династии Паллава, сохранились фрагменты, которые дают представление о характере живописи, существовавшей несколькими десятилетиями позже, нежели живопись в Мамандуре. В Панамалее изображена прекрасная богиня с короной на голове и раскрытым над ней зонтом. Это Парвати, наблюдающая за танцем Шивы. Она стоит в изящной позе, слегка согнув одну ногу – совсем так, как это делает принцесса из Амаравати (скульптура II века) или из Аджанты (роспись времен династии Вакатака, относящаяся к V веку). Примечательно, что эта поза сохранялась и в последующие века: одним из скульптурных шедевров, который относится к периоду правления династии Чола, является великолепная сурасундари, небесная нимфа, изображенная в Трибхуванаме точно в такой же позе (Sivaramamurti, 1985:13).

Хотелось бы обратить внимание на один важный момент: к концу I тысячелетия н. э., когда уже прочно утвердилась традиция строительства каменных храмов, все еще были востребованы пещерные храмы, которые обновлялись и перекрашивались. Примером может служить пещера Ситтаннавасала, где имеется два слоя фресок – более ранний слой и более поздний, а также надпись, относящаяся к IX веку, которая свидетельствует о доработке и переустройстве пещерного храма в ранне-пандийский период. Изначально считалось, что здесь представлена живопись времен Махендравармана из династии Паллава, но в действительности оказалось, что это искусство относится к периоду правления династии Пандья и датируется IX веком, хотя сам пещерный храм, безусловно, создавался Паллавами. Здесь есть очень интересные композиции. Например, на одной изображены знатные особы – мужчина и женщина, возможно, царь и царица, а перед ними – монах и танцующие фигуры, а в другом месте – пруд с цветами, рыбами и утками, а также буйвол, слон и собиратели лотосов (Sivaramamurti, 1985:15).

В других регионах тоже была развита религиозная живопись[115]. К примеру, в Эллоре, в храме Кайласанатхи, изначально были расписаны стены и потолки, о чем свидетельствуют сохранившиеся следы краски и фрагменты целых композиций, которые открыл в свое время Жуво-Дюбрей (Sivaramamurti, 1985:17). Несмотря на то, что это всего лишь фрагменты, их ценность огромна, поскольку они представляют древнюю традицию. Великолепно нарисованный слон с четкими контурами, изображенный посреди пруда с лотосами, выцвел только частично. Его глаза все еще выразительны и, кажется, что он сейчас повернется.

Интересными образцами настенной живописи украшены храмы Тирувидангара (VIII век), Танджавура (XI–XII вв.), а также храмы, расположенные на территории империи Виджаянагар. Южная Индия издавна славилась традицией создания фресок, хотя не всегда то, что мы называем фресками, является таковыми. Взять, к примеру, знаменитые фрески Аджанты. Но фрески наносят на сырую штукатурку, а в Аджанте стены расписывали после того, как штукатурка высохла. Сначала на стены наносили слой глины или же коровьего навоза, в который добавляли солому или слой волос, и после этого покрывали белым гипсом.

После открытия живописи Аджанты в XIX веке поверхность стен стала осыпаться, но краски по-прежнему остаются яркими. Сразу после открытия пещер рисунки были скопированы. Кстати, специалисты отмечают интересную манеру художников древности изображать сцены без каких-либо границ – они просто перетекают одна в другую, формируя непрерывный поток сюжетов и персонажей (Бэшем, 1977:406). Именно такой способ нанесения рисунков встречается в некоторых местах наскальной и пещерной живописи.

Пещеры с настенной росписью были обнаружены и других частях Индии. К примеру, в Багхе есть девять пещер с фресками, которые датируются V или VI веком (Nayar, 1999:42). Подобные пещерные росписи можно увидеть в Бадами, Эллоре, Ситтанавасале, а также на Шри Ланке, в центральной части острова на Львиной горе (Сигирия). Многочисленные росписи, созданные под влиянием индийской живописи, были также обнаружены в различных частях Центральной Азии. Например, в Афганистане, в Бамиане, вокруг огромной фигуры Будды, высеченной в скале. Здесь в пещерах, высеченных в скалах и украшенных яркими фресками, некогда жили буддийские монахи (с II по VII век, то есть вплоть до прихода мусульман[116]). Таким образом, в последние века до н. э. и в первые века н. э. по всему Индийскому субконтиненту и на Шри Ланке талантливыми художниками создавались в пещерных храмах и монастырях прекрасные шедевры.

Судя по сохранившимся образцам изобразительного искусства (в Виджаянагаре, Полоннаруве и др.), после VIII века произошел некоторый упадок в технике живописи (Бэшем, 1977:408). Тем не менее, традиция украшать стены храмов продолжалась. В средние века по-прежнему обильно расписывались храмы и царские дворцы. Практически каждый южноиндийский храм изобиловал яркими композициями, которые создавались, как правило, на оштукатуренных стенах и потолках. Фресками покрывали коридоры, залы (мандапы) и различные помещения, и эти произведения искусства служили украшением дома Бога на протяжении многих веков.