Елена Андреева

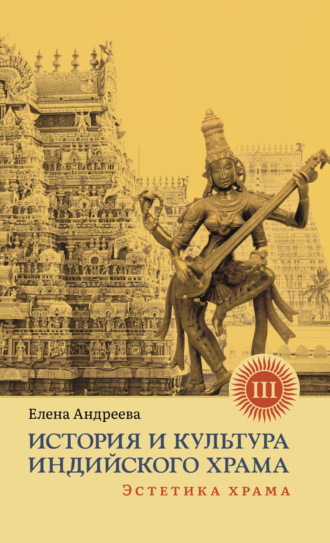

История и культура индийского храма. Книга III. Эстетика храма

По сути, Visnudharmottara-purdna, составленная в виде объемного сборника, представляет собой попытку сохранить знания прошлых веков, которые содержались в более древних источниках и уже утеряны. Из-за компилятивного характера текста его датировка проблематична и однозначно датировать памятник не представляется возможным, но часть под названием «Читрасутра» относят примерно к VI веку н. э. При этом имеют в виду, что в целом текст сложился где-то в IV–V веках из частей, бытовавших несколькими веками ранее, а в VII–VIII веках текст был подправлен (возможно, усилиями нескольких человек), хотя полной редакции не было. Кроме того, в последующие столетия уточнялись, дополнялись и изменялись отдельные положения и некоторые трактовки древних учений (Вертоградова, 2014:10,203–204).

Существует точка зрения, согласно которой использование «Читрасутры» после правления могольского императора Акбара практически прекратилось, хотя многие исследователи отмечают, что данный текст имеет общеиндийское значение и является руководством для художников и скульпторов всего субконтинента (Вертоградова, 2014: 10). Самая старая рукопись, написанная на бересте, может быть датирована приблизительно концом XVI века. Это означает, что до этого времени рукопись Visnudharmottara-purdna передавалась в письменной форме. По словам И. Нарди, это говорит о том, что текст нельзя относить к какому-либо определенному времени, а следует рассматривать как постоянно передаваемую из поколения в поколение область традиционных знаний (Nardi, 2003: 21–22).

По сравнению с другими аналогичными трактатами, «Читрасутра» очень подробно рассматривает как теорию, так и технологию живописи, уделяя самое пристальное внимание каждой детали и отвечая на многочисленные вопросы, касающиеся определения живописи, цветовой гаммы, пропорций, цели изобразительного искусства, уместности создания тех или иных образов в конкретном месте и в конкретной ситуации и т. д. Таким образом, в данном тексте представлена всеобъемлющая концепция индийской живописи, охватывающая ее основные аспекты.

Имеются косвенные свидетельства того, что какое-то время текст «Читрасутра» существовал как самостоятельный трактат по живописи. Об этом говорит, например, Kuttammata Дамодарагупты[149], где упоминается образованная куртизанка Малати, изучавшая классические тексты, посвященные разным видам искусства: «Натьяшастру» Бхараты, сочинение Даттилы о музыке и трактат по живописи «Читрасутру» (Вертоградова, 2014:11). Кроме того, по словам В. Вертоградовой, за дошедшим до нас метрическим текстом стоит текст прозаический, типа ранних сутр, который мог быть посвящен подробному изложению иконометрии. Именно он был включен в пуранический текст, что можно заметить в главах 35 и 36 (Вертоградова, 2014:204).

Известные исследователи индийского искусства (А. Кумарасвами, И. Нарди и др.) поднимали интересный и важный вопрос о том, является ли «Читрасутра» пособием для мастеров живописи или путеводителем для образованной публики. В. Вертоградова дает однозначный ответ: данный текст не был предназначен для мастеров, ибо они совершенно не нуждались в нем. Ну разве что кроме некоторых небольших частей, которые были взяты из более ранних руководств по технологии и включены в «Читрасутру» (Вертоградова, 2014: 204). Следовательно, можно предположить, что такого рода тексты могли создаваться для ценителей искусства, для интеллектуалов и эрудитов, принадлежащих к тем слоям населения, у которых не только был доступ к знаниям и произведениям искусства, но и которые обладали необходимым количеством времени для проведения культурного досуга и получения соответствующего образования.

Так, уже к началу нашей эры помимо практической стороны стала развиваться философско-теоретическая – читравидья (citravidyd), и с распространением придворной живописи на первый план вышел знаток изобразительного искусства – читравид (citravid), который противопоставлялся как мастеру-практику, так и ценителю прекрасного – зрителю. С одной стороны, трактаты по живописи могли создаваться интеллектуалами-читравидами, а с другой стороны, тексты типа «Читрасутры» были предназначены для пользования их коллег – точно таких же знатоков живописи.

Возможно также, что «Читрасутра» и подобные сочинения создавались и воспринимались не столько как учебники живописи или канонические текстовые источники, сколько как средство передачи последующим поколениям традиционных знаний и духовных установок.

Живопись и ее принципы

В каждой культуре имеются собственные представления о том, каким должно быть искусство. И Индия не является исключением. Прежде всего, давайте рассмотрим, что в индийской культуре понималось под живописью и какой она должна быть. Чаще всего нарисованное изображение обозначалось санскритским словом citra[150], и поначалу в понятие живописи входило изображение, сделанное на доске (phalaka), на ткани (pata), настене (bhittika), а также разрисованная театральная бутафория (pusta), включающая декорации и маски, и роспись по телу артистов, то есть грим для лица и тела (aṅgaracana) (Вертоградова, 2014: 7). В древней и средневековой литературе (особенно художественной) довольно часто упоминаются картины, выполненные на доске и на ткани.

Позже к живописи стали относить раскрашенную округлую скульптуру, которая тоже обозначалась словом citra, и цветной барельеф[151], для обозначения которого использовался термин ardhacitra — наполовину читра. Поэтому многое из того, о чем здесь будет сказано в отношении живописи, также может быть отнесено к скульптуре. Ибо эти два вида искусства самым тесным образом связаны между собой. К примеру, на гопурамах южноиндийских храмов представлены все варианты «объемной живописи», и очень часто присутствует живопись настенная. Многочисленные великолепные гопурамы, возвышающиеся над сравнительно невысокими каменными храмами и покрывающие практически всю Южную Индию, впечатляют не только обилием объемных фигур, но и яркостью красок.

В некоторых текстах для обозначения живописи вместо слова citra использовались другие термины. Как, например, в «Камасутре»[152], где входящая в число 64 искусств живопись названа словом dlekhya. Данный термин охватывает понятие письма и рисования. При этом в «Камасутре» помимо живописи среди традиционных 64 искусств оказывается и мозаика из драгоценных камней (mariihhūmi), что тоже относится к изобразительным искусствам.

Судя по всему, в древней Индии было хорошо известно искусство выкладывания мозаичных панно драгоценными камнями. И сегодня в танджавурской живописи сохраняется традиция украшать изображения богов драгоценными камнями, которые крепятся на картину вместе с позолоченными деталями, что делает их похожими на христианские иконы. Основой для танджавурских картин традиционно служит деревянная доска. На таких картинах изображены самые разные божества – Кришна и Яшода, или Кришна вместе с Рукмини и Сатьябхамой, Муруган вместе с Валли и Девасеной, Шива вдвоем с Парвати или же с двумя сыновьями – Скандой и Ганешей (или с одним из них), а также ихживотные-ваханы. Центральная фигура божества обычно бывает представлена в окружении других фигур – супругов, родственников или бхактов, и в соответствии с канонами такие второстепенные персонажи изображались в меньшем размере. Причем фигура божества как бы помещена в обрамление, выполненное в виде павильона с арками или шторами и декоративными бордюрами.

Стиль, сегодня известный как танджавурская живопись, стал очень популярным в последние десятилетия, хотя в большинстве случаев современные мастера лишь создают копии более древних произведений. Создание таких картин вошло в моду на Юге между 1700 и 1900 годами, а сама техника известна под разными названиями, например, палахей падам (там. palakai patam). Танджавурские картины выглядят довольно массивно из-за объемности, к тому же они имеют рамки – предполагается, что они должны висеть на стене. Эти богато украшенные произведения считались сакральными объектами и использовались для пуджи, то есть, по сути, воспринимались как иконы.

Образец традиционной танджавурской живописи

Яшодхара в своем комментарии на «Камасутру»[153] дает определение живописи (I. 3,15 (4)), которую тоже называет dlekhya (Agrawala, 1981:16). При этом шлока с определением живописи (citra) включает перечисление ее шести аспектов, или частей (sadahga)[154]:1) рупабхеда (rupabheda) – разновидности форм, 2) прамана (pramāna) – пропорции, 3) бхава (bhdva) – наделение изображения эмоциями, 4) лаванья-йоджана (lavanya-yojana) – создание блеска и переливчатости, 5) садришья (sadrsya) – подобие, сходство, 6) варникабханга (varmkabhahga) – смешение цветов для создания определенного эффекта (Sivaramamurti, 1994:17; Agrawala, 1981:11).

Такая шестичастная структура – шаданга – не является чем-то уникальным. В Индии еще в древности были известны сходные шестичастные теории, относящиеся к другим областям жизни и знания – к йоге, медицине (аюрведа), астрологии (джйотиш), армии и пр. Кроме того, помимо шестичастной структуры в индийской культуре получила распространение и восьмичастная – аштанга (astāhga), которая тоже была востребована различными областями знания. Например, в йоге (аштанга-йога), в искусстве (теория изначально восьми рас) и т. д.

В тексте Samarāhganasūtradhāra, автором которого считается царь Бходжа, дается восьмичастный перечень элементов, относящихся к живописи (eitrakarma, citranya-saviāhāna). Но это совершенно иной перечень, носящий более практический характер. Он включает следующие части: 1) типы кисточек и их применение (vartikā), 2) подготовку поверхности для рисования (bhdmibandhana), 3) предварительное нанесение линий для набросков (lekhyam), 4) более полное изображение фигур и предметов (rekhākarma), 5) приготовление и нанесение краски (varnakarma), 6) моделировка (vartanā), 7) окончательный рисунок (lekhākarana) и 8) завершающее осветление (dyutikarma) (Agrawala, 1981:18).

В третьей части текста Visnudharmottara-purana (3.41.9) содержится шлока, в которой дается еще одно определение живописи, и тоже восьмичастное. Эти восемь частей понимаются как своего рода начала, из которых состоит живопись, отчего и называются Гунами (дипа). В их число входят стханы (sthāna), пропорции – прамана (pramāna), организация живописного пространства – бхуламба (bhulamba), сладостность – мадхуратва (madhuratva), отчетливость— вибхактата (vibhaktata), подобие – садришья (sddrsya), уменьшение – кшая (ksaya), возрастание – вриддхи (vrddhi). Как можно заметить, настоящий перечень включает два понятия из шаданги Яшодхары – пропорции и подобие (pramdna, sddrsya), но остальные части уникальны и характерны лишь для данной системы.

Следующая шлока (3. 41.10), перечисляющая четыре составляющих, относящихся к средствам выразительности – бхушана (bhdsana, букв, «украшение»), как бы продолжает определение живописи, но уже на несколько ином уровне. Этот перечень можно рассматривать как четырехчастное определение живописи, включающее такие категории, как линия – рекха (rekhā), моделировка – вартана (vartanā), орнаментация – бхушана (bhdsana) и цвет – варна (varna)[155]. Здесь, как и в восьмичастном перечне Бходжи, присутствует моделировка, которая считается самым важным элементом.

По словам В. Вертоградовой, это двухуровневое определение, которое предлагает «Читрасутра», представляет собой новый этап в теории живописи (Вертоградова, 2014: 26). Здесь средства выразительности, бхушана, противопоставляются базовым элементам живописи.

В теории индийской живописи присутствуют важные концепции и учения, без которых невозможно понять специфику изобразительного искусства Индии. Например, идея махапуруши (mahāpurusa), представленная в третьей части Visnudharmottara-purdna. Само слово purusa известно в Индии с древности, и на протяжении многих веков с его помощью формировались различные концепты[156].

Однако термин mahāpurusa, являющийся синонимом слова purusa, располагается в контексте живописи и формирует противопоставление человека-модели (махапуруша) и обычного человека (пуруша) (Вертоградова, 2014:27). В данном случае понятие махапуруши интересно тем, что позволяет лучше понять уникальность системы пропорций в индийской традиционной живописи – прамана.

«Читрасутра» выделяет пять типов махапуруши: хамса (hamsa) – гусь, бхадра (bhadra) – благой, малавья (malavya) – относящийся к малавам, ручака (гисака) – светящийся, шашака (sasaka) – заяц/луна (Вертоградова, 2014: 29). Каждый из этих пяти типов имеет свои особенности членения тела, и текст подробно говорит об этом. Длина каждой модели, то есть махапуруши, измеряется от подошвы до корней волос в ангулах (единица измерения, равная средней фаланге среднего пальца) и должна быть равной ширине раскинутых в стороны рук. Так, длина изображения типа хамса равна 108 ангул, бхадра —106, малавья —104, ручака —100, шашака – 90.

При этом нужно учитывать, что в других текстах названия типов махапуруши и их пропорции могут быть иными. К примеру, согласно тексту «Читралакшана», пять типов махапуруши называются следующим образом: чакравартин, садху, малава, вьянджана и гиридхара. Первые четыре типа имеют такую же длину, что и махапуруши в предыдущем перечне, но для последнего типа, для гиридхары, длина указана как 98 ангул[157].

Приведем пример описания нескольких типов махапуруши по тексту «Читрасутра». Тип малавья описывается как темный, цвета мудга, у него очень тонкая талия и очень широкие плечи, руки до колен, нос подобен хоботу слона, большая челюсть. Тип хамса имеет светлое тело, подобно луне, глаза у него – цвета меда, торс мощный, как у царя слонов, широкая грудь и походка, как у гуся. Но в тексте Paneamahāpurusalaksana (букв. «Признаки пяти махапуруш», часть текста Brhatsamhita Варахамихиры) малавья описывается по-иному: его руки подобны хоботу слона и достают до колен, в средней части тело тонкое, лицо 5 и 8 ангул в длину, не слишком мясистая нижняя губа. А тип хамса должен изображаться с глазами медового цвета, с толстыми щеками, с круглой головой, с выступающим носом, с широкой грудью (Вертоградова, 2014: 35).

В некоторых текстах встречается схема соответствий каждого типа махапуруши с одной из четырех варн и стороной света. Согласно «Читралакшане», тип садху соотносится с брахманами, малава – с кшатриями, вьянджана – с вайшьями, гиридхара – с шудрами. Тип чакравартина здесь не фигурирует. По этой причине В. Вертоградова полагает, что изначально схема была не пятичастной, а четырехчастной (Вертоградова, 2014: 35).

Что касается соответствия пяти махапуруш и основных направлений, то точкой отсчета служило северо-западное направление или западное. «Читрасутра» приводит следующую схему:

– Хамса – области Кхаса, Шурасена, Гандхара, Междуречье Ганга и Ямуны;

– Бхадра – Мадхьядеша;

– Малавья – Малава, Бхарукаччха, Саураштра, Лата, Синдху, Парьятра;

– Ручака – Уджайини, Западные Виндхья;

– Шашака – окраинные территории.

В других текстах тоже встречаются подобные географические схемы, хотя и несколько отличные. Однако если в «Читрасутре» на первом месте находится тип хамса, связанный с Шурасеной и Гандхарой, то есть являющийся властелином Северо-Запада, то в тексте Paneamahāpuru-salaksana первое место занимает тип малавья, соотносящийся с Западом[158] (Вертоградова, 2014: 34–35).

Данная схема позволяет представить пространство Бхаратаварши как состоящее из пяти областей[159], то есть создать сакральную географию Индии, а также выявить главного из пяти махапупуш (хамса), на которого в основном и ориентировалась система пропорционального измерения в «Читрасутре».

Интересно, что «Читрасутра» дает два вида деления тела – снизу вверх, то есть от ног до головы, и сверху вниз, то есть от головы до ног, когда по порядку называется каждая часть тела. Как отмечает В. Вертоградова, это может свидетельствовать о том, что составитель данного текста пользовался двумя разными источниками (Вертоградова, 2014: 30). В любом случае, такое перечисление указывает на полноту и подчеркивает целостность, что важно с точки зрения ритуала.

В индийской культуре выстраивание полноты через перечисление частей тела было широко распространено. К примеру, в «Агни-пуране» (гл. 293) рассказывается о липиньясе – ритуале визуализации, когда на теле богини алфавита – Липи Деви – мысленно размещают акшары, составляющие ее тело. А в тексте «Найшадха-чарита» (10.73–87) богиня рисуется следующим образом:

«…ее горло – местопребывание музыки, три складки на ее талии – три Веды, две ее руки – поэтические размеры, соединения между руками и предплечьями – цезура между двумя полустишиями, ее пояс – наука грамматики, ее губы – два оппонента, которые противостоят друг другу в споре; две ее ягодицы – первая миманса и вторая миманса – школы ведийской экзегезы, тридцать два зуба —16 логических топиков, перечисленные дважды, линия черного пушка, тянущаяся от пупка и лобку – «Атхарваведа», пальцы рук – золотые перья, прическа – род чернил, блеск ее улыбки – род мела. Чтобы завершить картину, «Создатель наградил ее бровями в виде двух дуг, образующих пранаву [графическую эмблему слога Ом] и отметил ее лоб знаком бинду [точкой, передающей назализацию]… ее серьги он сделал из двух кружков, маркирующих конец слова [то есть из висарги]»

(Цит. по: Лысенко, 2012:10–11)[160]

Фрагменты настенной живописи храма Брихадишвары (Танджавур)

Во многих культурах существовали подобные перечни частей тела, которые использовались в разного рода заклинаниях[161], но что касается Индии, то это характерно, прежде всего, для защитных текстов (kavaca), содержащих обращение к тому или иному божеству. Сходный перечень частей тела встречается в известном гимне из «Атхарва-веды» (Х.2).

Тело махапуруши, согласно «Читрасутре», делится на девять частей: лодыжки, голени, колени, бедра, пенис, пупок, грудь, шея, лицо. Это девятичастное деление ориентировано на вертикально стоящую фигуру человека. В данном случае описывается обнаженная фигура, изображенная для ритуального почитания. Обычно именно так почитают священное дерево (vrksa) – от корней к кроне, или ритуальный столб (mdna-stambha) – от подножия к вершине. В данном случае речь может идти, по словам В. Вертоградовой, о человеке совершенного сложения и мужской отваги, к тому же, о человеке нагом (Вертоградова, 2014: 30–31). И поначалу таким нагим героем был Маханагна (mahānagna, букв. «Великий Нагой»), который со временем был забыт, но остался в иконографической традиции джайнизма[162] и буддизма.

В. Вертоградова полагает, что образ великана маха-нагны, сильного и совершеннотелого, был первым, кто почитался в антропоморфном виде и позже стал отождествляться с махапурушей (Вертоградова, 2014:31). В индуизме в Средние века в образе обнаженного аскета изображался Шива, который в Тамилнаду был известен под именем Наккан (Nakkom), то есть Нагой (от санскр. падпа). Ко времени правления Раджараджи I его культ уже давно был распространен на Юге, о чем свидетельствуют мужские и женские имена, в составе которых было включено имя Наккан. Примечательно, что все 383 девадаси храма Брихадишвары в Танджавуре носили это имя (Огг, 2000:147).

В Индии с древнейших времен было развито особое знание примет – самудрака (samudraka), то есть знание отпечатков Творца на человеческом теле. На основе этого знания сложилось учение о характерных признаках человека – пуруша-лакшана (purusa-laksana)[163], а образ маханагны – махапуруши со временем трансформировался в «учение о признаках пяти махапуруш» (рапса-mahāpurusa-laksana), где учитывались рост, цвет тела, форма частей тела и т. д. Затем появились иконографические схемы, включавшие не только определенные пропорции, параметры и формы, но также знаки и символы. Например, изображенные на шее три складочки считались благоприятным признаком. Они должны были напоминать витки раковины камбу (kambugrwa). Если внимательно посмотреть на храмовые фрески Кералы, то можно заметить, что у многих фигур на шее изображены именно такие складочки, которые обозначены двумя или тремя линиями.

Также благоприятным знаком считалась раковина, закрученная вправо[164]. Поэтому художники старались создавать изображения таким образом, чтобы в них присутствовали спиралеподобные элементы. В керальских фресках довольно часто встречается изображения бычка Нанди с горбиком в виде закрученной вправо раковины. А в поэме «Шилаппадикарам» Иланго Адихаль использует образ раковины для описания красоты одной из главных героинь, Каннахи, называя ее «жемчужиной, рожденной раковиной с линиями, идущими вправо» (Цит. по: Повесть о браслете, 1966: 39). Кроме того, у настоящей красавицы должны быть три складочки на талии – это «лестница бога Камы».

Придерживаться системы благоприятных признаков при изображении фигур для живописца было обязательным, как, впрочем, и для писателя при описании некоторых персонажей в литературе. В средние века поэты с удовольствием описывали тело красавицы, подробно перечисляя чуть ли не каждую часть – от кончиков пальцев ног и до макушки (накхшикх), отмечая при этом все благоприятные признаки. И это было общеиндийской традицией. Вот как описывал красавицу из Канчипурама Дандин в своем произведении Dasakumaracaritam:

«Эта молодая девушка сложена пропорционально: все члены ее не слишком толсты и не худощавы, нет ни одного слишком длинного и слишком короткого, нет ни одного обезображенного каким-нибудь недостатком члена, и цвет ее кожи совершенно чист. На ее ступнях замечаются розовые пальчики и линии счастливых предзнаменований в форме ячменного колоса, лотоса, кувшина и прочих. Ее голени хотя и мускулисты, однако щиколотки не выдаются, и не видать жил; линия ляжек образует овал правильной формы, колени едва виднеются, они как бы исчезают в полноте ее пышного тела. Ее седалище образует правильно закругленную, как колесо, линию, оно пропорционально разделено, и на каждой половине виднеется посредине по маленькому углублению. Кружок ее пупка едва заметен, он образует углубление на слегка выгнутой середине живота и прикрыт тремя красивыми складками. Ее красивые, пышные груди высоко вздымаются, и выпукло на них выдаются наружу два сосца. Ее ладони покрыты счастливыми линиями, знаменующими обилие денег, хлеба и многочисленное потомство. Ее красные, выпуклые, тонкие ногти блестят, как драгоценные каменья, на розовых, прямых, правильно округлых пальцах. Нежные руки ее, как две лианы, гладко спускаются с плеч, так что суставы на них незаметны. Ее тонкая шея красуется, как горлышко кувшина. Овал ее лотосоподобного лица разделен посредине красной полосой губ, снизу же оканчивается прелестным подбородком, как бы касающимся линии плеч. Круглые щеки ее полноваты и упруги. Нежные линии ее прелестных темных бровей слегка изогнуты и не касаются друг друга. Линии ее носа напоминают форму не вполне развившегося цветка тила. Ее большие глаза блистают тремя цветами – весьма темным зрачка, белым глазного яблока и красным его окружности; ласково, умно и спокойно смотрят они. Красивая форма ее лба походит на половину луны и обрамлена сверху рядом прелестных локонов цвета темного сапфира. Линии ее прелестных продолговатых ушей напоминают линии дважды свернувшегося стебля лотоса. Ее пышные, не слишком вьющиеся душистые волосы представляют собой одну сплошную массу ровного, темного, как смоль, цвета, которая даже на краях не имеет более бледного оттенка».

(Дандин, 1993:169–170)

Пичхваи – традиционное украшение на ткани

В буддийской иконографии существует свой перечень, включающий тридцать два благоприятных признака (лакшана) великого человека – махапуруши[165]. Согласно легенде, после рождения Сиддхартхи Гаутамы его тело осматривали прорицатели, которые и обнаружили эти самые тридцать два признака[166]. Среди лакшан указывается выпуклость на голове в виде тюрбана (usmsa), пучок волос между бровями (ūrnā), длинный и тонкий язык (которым он якобы мог доставать до своей макушки) и т. д. Полный список 32 лакшан махапуруши включает следующие пункты:

1. У него одинаковые ступни;

2. На его подошвах видны колеса с тысячью спиц;

3. Пятки у него выпуклые;

4. У него длинные пальцы на ногах и руках;

5. У него мягкие и нежные кисти и ступни;

6. На его ладонях и ступнях видна сеть;

7. У него выпуклые и округлые лодыжки;

8. Его ноги подобны ногам антилопы;

9. В выпрямленном положении его руки доходят до коленей;

10. Его половой член заключен в оболочку;

11. Его кожа золотого цвета;

12. У него мягкая и нежная кожа;

13. Из каждого фолликула на его теле растет только один волос;

14. Волосы из его тела выходят прямо, они черного цвета и завиваются направо;

15. Его тело совершенно прямое;

16. На его теле семь округлых поверхностей: локти, колени, плечи и грудь;

17. Его грудь похожа на грудь льва;

18. Между его лопатками нет углубления;

19. Пропорции его тела подобны пропорциям смоковницы;

20. Его грудь округлая;

21. У него совершенное чувство вкуса;

22. Его челюсть подобна челюсти льва;

23. У него сорок зубов;

24. Его зубы ровные;

25. У него нет промежутков между зубами;

26. Его клыки очень белые;

27. Его язык длинный и тонкий;

28. Его голос подобен голосу Брахмы;

29. У него голубые глаза;

30. Его ресницы подобны ресницам коровы;

31. Между бровями у него имеется пучок волос (урна);

32. В верхней части его головы имеется выпуклость в виде тюрбана (Стронг, 2003: 69).

Интересно, что одной из лакшан называется присутствие сети (jāla) на руках и ногах, что часто трактуется как перепонка. Даже в некоторых текстах порой говорится, что руки и ноги Будды должны быть перепончатыми, подобно гусиным лапам. Однако наиболее вероятным обьяснением «перепончатости» конечностей будет понимание термина jāla не как перепонки, а как сети, что, в общем-то, и является одним из основных значений этого слова[167]. В данном случае имеется в виду особым образом расположенные на руке линии, что очень хорошо просматривается на некоторых скульптурах и считается одной из лакшан махапуруши[168]. Интересно, что «Читрасутра» тоже рекомендует изображать царей с «перепончатыми» руками, и наверняка это указание следует понимать не как перепончатость, а как сеть линий.

Таким образом, концепция махапуруши, содержащаяся в тексте «Читрасутра», послужила основой для развития буддийского иконографического канона и для описаний различных персонажей в литературе[169]. Кроме того, система пропорций человеческого тела, которая присутствует в концепции махапуруши, легла в основу классификации живописи. Согласно тому же тексту, живопись бывает четырех видов: сатья, вайника, нагара плюс смешанный вариант. Каждый из трех главных видов живописи отличается строго установленными пропорциями.

Например, для сатьи характерна удлиненная фигура; для вайники – четырехугольная, полная, не удлиненная, но и не деформированная; у нагары члены тела прочно поставлены, округлы, но не массивны и не деформированы, умеренно украшены гирляндами. Четвертый вид, смешанный, содержит элементы трех основных[170].

«Читрасутра» содержит правила, касающиеся различных аспектов живописи, и основным объектом, на который ориентированы эти правила, служит человеческое тело – шарира (sarira). Через показ тела формировались всевозможные теоретические построения в искусстве. И примером может служить учение кшая-вриддхи (ksaya-vrddhi), то есть учение о постепенном уменьшении и увеличении изображения, когда объемная фигура будто вращается и при малейшем повороте одна часть тела (ksaya-bhdga, букв, «уменьшающаяся часть») уходит в тень и не воспринимается глазом, а другая (vrddhi-bhdga, то есть «возрастающая часть») при этом высвечивается, увеличивается. По мнению некоторых специалистов, закон кшая-вриддхи основан на философии вайшешиков о субстанции и движении (Вертоградова, 2014: 45). Именно с позиций философии вайшешика (учение о соединении, разъединении и присущности) была описана в пространстве живописи трансформация тела на разных стадиях движения.

Учение кшая-вриддхи тесно связано с другим учением – учением о стханах, о котором более подробно будет сказано в другой главе. Здесь лишь отметим, что стханы так же предполагают постепенный поворот тела, и на каждой стадии поворот все больше, при этом поворот осуществляется в виде кручения, когда верхняя часть тела оказывается спереди, а нижняя часть – сзади. Философией сакральной телесности, включая концепцию махапуруши, индийская традиционная живопись не исчерпывается, и различные трактаты содержат множество интересных идей, правил, учений, которые в формате настоящей книги мы не имеем возможности рассмотреть[171]. Тем не менее, хотелось бы обратить внимание читателя на еще один важный аспект индийской живописи – ассоциативность форм и образов.

Глаза могут быть в форме рыбы лотоса или лука

Дело в том, что в трактатах по живописи не принято давать подробное описание тех или иных элементов – они просто сравниваются с каким-нибудь известным растением, животным или же предметом. Например, когда говорится о пяти видах глаз, то для сравнения называются пять предметов, чьи формы указывают на нужный контур: рыбий живот (matsyodara), лепесток лотоса падма (padma), лепесток голубого лотоса утпала (utpala), лук (eāpakāra) и раковина (sahkha) (Вертоградова, 2014: 90). Глаза в форме рыбок следует изображать у женщин и у влюбленных, а глаза в форме лепестка лотоса падма должны быть у испуганной или плачущей девушки. Считается, что такие глаза приносят богатство и процветание. А вот глаза в форме раковины ассоциируются с несчастьями и злостью. Совсем иначе воспринимаются глаза в форме лепестка лотоса утпала – образы с утпалаподобными глазами всегда отдают спокойствием, они улыбающиеся, нежные. Такие глаза, заканчивающиеся длинными ресницами, выглядит особенно красиво с красными уголками и с черными зрачками. Если же некто находится в медитации или погружен в свои мысли, то его взгляд направлен вниз, к земле, и в таком случае глаза нужно изображать в форме лука. Именно с такими глазами принято изображать аскетов и йогинов, в том числе и Шиву.

Райха (Кашангарх, Раджастхан 1750 г.)

«Читрасутра» (адхьяя 41) довольно подробно рассказывает о том, как следует изображать на картине того или иного человека, то или иное божество или существо из другого мира, а также животных, растения, водоемы и т. д. Например, при изображении дайтьев и данавов живописец должен помнить и знать, что глаза у этих фигур круглые (от испуга), а рты должны быть открыты, будто они готовы закричать. На них должны быть яркие украшения, но не должно быть короны.