Елена Андреева

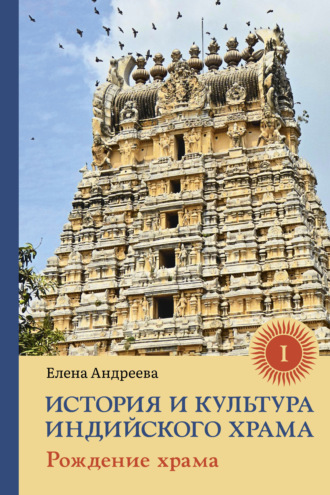

История и культура индийского храма. Книга I. Рождение храма

Храм-ратха

Отдельного разговора требует храм в виде ратхи (ratha), то есть колесницы. Это слово часто используется для обозначения храма. А в тексте Agni-purāṇa (гл. 47) фигурирует однокоренное слово rathaka в значении святилища или храма (Rao, 1993: 38). Хорошо известны, например, монолитные храмы-ратхи, расположенные на побережье Махабалипурама в Тамилнаду, или храм Сурьи в Конарке, находящийся в Одише.

Дхармараджа-ратха на побережье в Махабалипураме

Происхождение традиции создавать храм в виде колесницы точно не установлено, но в Южной Индии до сегодняшнего дня сохраняется обычай вырезать большие храмовые колесницы из дерева. В них по праздникам впрягаются люди и катают по главным улицам мурти божеств. В обычные, непраздничные, дни такие колесницы часто можно встретить непосредственно возле храма или неподалеку на соседней улице.

Вероятно, на Юг колесничная традиция пришла из Северной Индии. В Непале до наших дней сохранился ритуал призывания муссонных дождей во время праздника Индраджатра, когда сотни людей впрягаются в колесницу Индры и возят ее по городу. Колесница, как правило, сделана из дерева и снабжена высокой башней, которая олицетворяет орудие Индры – ваджру, и является, по мнению Павлова, одним из вариантов жертвенного столба юпа, символически соединяющим небо и землю и призывающим Индру оплодотворить ее благодатным дождем (Павлов, 2001: 154).

Как известно, самые ранние из дошедших до наших дней каменные образцы храмов-ратх – это монолиты Махабалипурама, представляющие собой почти точную копию храмовых колесниц, которые и сегодня можно увидеть почти повсюду в Индии. Вероятно, мастера, изготавливавшие деревянные колесницы, со временем были привлечены к работе с камнем для создания храмов-ратх из более прочного материала. Примечательно, что каста ратхакаров (rathakāra) занималась не только строительством колесниц, но и храмов (Rao, 1993: 38).

Во времена правления Чолов, примерно с X по XIII век, в южноиндийской храмовой архитектуре появилась тенденция создавать павильоны (maṇḍapa) в виде колесниц, добавляя к нижней части стены, на уровне платформы, большие неподвижные каменные колеса. Иногда даже храмовые колесницы изготавливались из камня. До сих пор одну такую ратху, относящуюся к эпохе Виджаянагара, можно увидеть возле храма Виттхаля в Хампи.

Интересную классификацию колесниц приводит С. К. Р. Рао. По его словам, колесницы подразделяются на четыре вида: нагара (nāgara) – квадратная, дравида (drāviḍa) – восьмиугольная, андхра (andhra) – шестиугольная, весара (vesara) – круглая. Как видим, три из четырех названий – это известные нам уже названия стилей храма. Но храмы, имеющие форму колесниц, согласно С. К. Р. Рао, делятся на семь видов: полукруглый, круглый, эллиптический, прямоугольный, восьмиугольный, шестиугольный, овальный (Rao, 1993: 38). Как представляется, в основе данной классификации лежит геометрическая форма плана храма.

Возможно, прототипом каменных храмов-ратх, как и павильонов в виде колесницы, были некогда существовавшие, но не дошедшие до наших дней деревянные сооружения.

Классификация храмов

Существует несколько любопытных классификаций храмов, основанных на различных критериях. К примеру, текст Arcanā-navanīta говорит о существовании в мире пяти категорий священных мест: места с самопроявлением божественного (svayam-vyakta); места с образом божества, установленным самими богами (daivika); места с образом божества, установленным мудрецами или святыми людьми (ārṣa); места, которые прославляются в пуранах (paurāṇika); и, наконец, места, где люди построили храмы (mānuṣa) (Rao, 1993: 61). Конечно же, большинство существующих ныне храмов относятся к последней категории, хотя храмы, относящиеся ко второй и третьей категории, тоже весьма многочисленны. Немало храмов, претендующих на статус первых двух категорий.

Вторая довольно распространенная классификация весьма условно группирует индуистские храмы на четыре категории: царские, агамические, деревенские и паломнические. Агамические и царские храмы довольно сходны между собой – и внешне, и ритуалами, и контингентом верующих. Основное отличие между ними состоит в том, что в царских храмах божество является покровителем царской семьи и в сферу его влияния входит не только какая-либо местность, но все царство целиком. В деревенских храмах, которые тесно связаны с локальными культами, ритуалы проводятся небрахманами и нерегулярно. Но в агамических и царских храмах пуджи должны совершаться регулярно и со всей тщательностью. Ритуалистика этих двух типов храмов основана на санскритских агамах. Паломнические храмы представляют собой любопытное слияние храмов деревенских и агамических, и их притягательность основана на вере людей в особую силу данного места и данного культа. В таких храмах богослужения могут совершаться брахманами и небрахманами бок о бок.

Существует еще несколько любопытных точек зрения на классификацию храмов. Например, по мнению Н. В. Раманайи, ошибочной является распространенная точка зрения, согласно которой в Южной Индии существует только один стиль храмов – дравида. В действительности существует два стиля – храмы в честь главных богов индуизма и храмы для деревенских божеств. Последние, в свою очередь, тоже бывают двух видов – в виде хижины-урны и в виде дольменов, и они имеют отношение к заупокойным культам. Помимо этих двух вариантов есть еще один. У племени тода, обитающего на Нилгири, или Голубых горах, есть свои храмы, причем весьма своеобразные, и называются они тирири. По сути, это священный каменный загон для буйволов, круглый в плане, с очень низким входом и с высокой конусообразной крышей, сделанной из сухой травы. Он точно так же скромно обустроен, как, собственно, и само жилище тодов. Н. В. Раманайя полагает, что южноиндийский храм является результатом слияние всех этих вариантов сакральной архитектуры (Ramanayya, 1930: 1).

Пещерные храмы в Бадами, Карнатака

По мнению же М. С. С. Кумарана, храмы можно классифицировать на основании способа их создания: храм можно вырезать прямо в скале, как пещеру; храм можно вырезать в виде монолита; храм можно построить в виде целостной структуры, состоящей из отдельных частей. По крайней мере, с этой позиции он рассматривает храмовую архитектуру в дистрикте Тирунельвели (Тамилнаду), где встречаются все три типа храмов (Kumaran, 1985: 91).

Считается, что наиболее важные индуистские храмы создавались в пещерах в период между 500 и 800 годами нашей эры, хотя некоторые из них можно отнести даже к IV веку. Дж. Фергюссон и Дж. Берджес приводят перечень из четырнадцати пещерных храмов, указывая при этом их приблизительную датировку. Среди них они называют пещеру Шивы в Айхоле (500–550 гг.), одну пещеру Шивы и две пещеры Вишну в Бадами (550–579 гг.), пещеру Рамешвары в Эллоре (600–650 гг.), монолитный храм Кайласанатхи в Эллоре (725–800 гг.), храмы Махабалипурама (650–700 гг.), а также пещерные храмы на территории Андхры и других южных штатов (Fergusson, Burgess, 1880: 403). Похоже, что в Южной Индии самыми ранними образцами пещерной культовой архитектуры являются храмы из песчаника, построенные ранними Чалукьями (Vidya Kumari, 2015: 4). А вообще пещерные храмы встречаются практически по всей Индии.

Горельеф в пещерном храме в Бадами, Карнатака

В целом процесс создания пещерных храмов шел параллельно с процессом создания монолитных и структурных храмов из отдельных элементов, потому что первые такие храмы относятся примерно к этому же времени.

Глава III. Развитие храмовой архитектуры

Паллава

Как развивалась храмовая архитектура, мы проследим на примере тамильского региона. Тамилы, несомненно, были великими строителями храмов, которые, по сообщению Ф. Х. Грейвли и Т. Н. Рамачандрана, построили на своей земле более тридцати тысяч храмов (Gravely, Ramachandran, 1934: 5–6). Все храмы Тамилнаду, построенные в течение последних двух тысячелетий, соотносятся с определенными периодами развития храмовой архитектуры, которых, с точки зрения М. Аруначалама, насчитывается семь: ранний период, период Коченгат Чолы, период пещерных храмов Пандьев, период монолитов Пандьев и Паллавов, золотой период Чолов, период наяков и Новый период. По мнению ученого, в каждом таком периоде (кроме последнего) выдающиеся мастера вносили свой вклад в развитие храмового строительства тамильского региона [44]. И в каждом периоде вырабатывался свой собственный архитектурный стиль. Но что касается первых двух периодов, то из-за отсутствия прямых данных сказать что-либо конкретное о развитии храмовой архитектуры не представляется возможным. Поэтому многие исследователи начинают отсчет храмовой истории Тамилнаду с архитектуры Паллавов, и далее связывают каждый архитектурный стиль с соответствующей династией. Согласно Ф. Х. Грейвли и Т. Н. Рамачандрану, на сегодняшний день в Тамилнаду принято различать пять стилей: стиль Паллавов, стиль Чолов, стиль Пандьев, стиль Виджаянагара и стиль наяков Мадурая (Gravely, Ramachandran, 1934: 5–6). Итак, начнем с рассмотрения архитектурного стиля, выработанного при Паллавах.

В первой половине и в середине I тыс. н. э., примерно в IV–VI вв., тамильские царства переживали трудные времена из-за вторжения неких калабхров. Период правления калабхров, происхождение которых до сих пор остается неизвестным, – одна из малоизученных страниц в истории Южной Индии. Они не оставили после себя никаких документальных свидетельств и все имеющиеся о них сведения являются косвенными. Нет никаких данных и о правящих династиях того времени, о состоянии государственности, о социальных отношениях. Считается, что калабхры покорили многих южноиндийских правителей, разрушили существовавший уклад, покровительствовали буддизму и преследовали брахманов. Под влиянием вторжения калабхров, а также под влиянием буддизма и джайнизма в Тамилнаду шел процесс трансформации древнетамильской культуры.

В середине VI в. Паллавы, обитающие на севере, практически одновременно с Пандьями, правившими на юге, начали вытеснять калабхров, и дошли до реки Кавери, которая стала южной границей контролируемых ими земель. Именно с этого времени начинается противостояние пришлых Паллавов и исконно тамильских правителей, лидером и главной силой которых выступали Пандьи.

Практически весь VI век был временем серьезного противостояния или даже войны, которую вели почитатели индуистских богов с буддистами и джайнами. Начиналось возрождение индуизма. Первые шиваитские бхакты, наянары, стремились восстановить позиции индуизма, сокрушая позиции буддизма и джайнизма. Вскоре к ним присоединились бхакты Вишну – альвары.

Новые политические и социально-экономические условия сопровождались изменениями в сферах культуры и религии. В это время стали появляться новые религиозные центры, связанные с тамильским бхакти и с деятельностью наянаров и альваров, что дало новый импульс для развития храмовой архитектуры. Многочисленные древние святилища стали обустраиваться и превращаться в крупные храмы, а местные богини стали активно выдаваться замуж за главных богов индуизма. Храмы постепенно завоевывали свое место в социальном пространстве, структурируя календарную жизнь и становясь местами паломничества. Именно в этот период устанавливается регулярное богослужение.

Храмы Тамилнаду, построенные в стиле дравида, известны примерно с середины I тыс. н. э. Именно с этого времени отмечается оформление и дальнейшее развитие стиля. Самые ранние архитектурные памятники, дошедшие до наших дней, были созданы во время правления династии Паллава. После изгнания калабхров эта молодая династия стала политическим лидером Тамилнаду, сделав своей столицей древний город Канчипурам (Канчи или Кондживарам), расположенный на берегу реки Вегавати. К тому времени, когда Паллавы захватили город, он уже долгое время был влиятельным культурным и торгово-ремесленным центром. При этом сам Канчипурам и его окрестности являлись некой срединной областью, где встречались и взаимодействовали между собой местная тамильская культура и культура североиндийская. Поначалу значительное влияние при паллавском дворе имели джайны, особенно в VI–VII веках. Но с распространением культов бхакти они постепенно стали утрачивать свои позиции.

Первые Паллавы вели свою родословную от Вишну, но в VI веке Симхавишну принял джайнизм. Вскоре джайном стал и его сын Махендраварман I (590–630), который, как считается, первым стал возводить каменные храмы без использования кирпича, дерева, метала и строительного раствора. Махендраварман I отличался своей любовью к искусству, литературе и сочинительству, покровительствовал поэту Бхарави, писавшему на санскрите, и сам сочинял на санскрите (известно, например, его сочинение Mattavilāsa-prahasana). После знакомства с шиваитским бхактом по имени Аппар (Тирунавуккарасар), Махендраварман I стал ярым поклонником Шивы и за время своего царствования построил несколько храмов. У него даже был титул Четтакари (Ceṭṭakāri), указывающий на это богоугодное дело (Rao, 1993: 37). Ему приписывают строительство храмов в Канчипураме, Паллавараме, Валламе, Мамандуре, Тируккалуккундраме (Rao, 1993: 38).

Считается, что до времени правления династии Паллава не сохранилось ни одного храма[45] или скульптуры, за исключением Шива-лингама из Гудималлама, который относится к I веку до н. э. Самые ранние из известных нам памятников – это монолитные храмы Махабалипурама, Мандагаппатту и Тиручирапалли, которые представляют собой довольно простые сочетания колонных залов – мандапа, а также святилищ, вырезанных в гранитных валунах.

Характерной чертой тамильских царств было наличие двух столиц – в отдалении от морского побережья и на побережье. У Чолов такими царскими центрами были Урейюр и порт Кавериппумпаттинам (Пухар), у Пандьев – Мадурай и Коркей, у Черов – Ваньджи (Карувур) и Мусири. Закрепившись в Северном Тамилнаду, Паллавы тоже начали строить свой собственный порт, которым стал Махабалипурам, или Мамаллапурам. Отсюда Паллавы снаряжали корабли в страны Юго-Восточной Азии и предпринимали попытки подчинить себе Цейлон. Первые упоминания о порте в этом месте относятся еще к V веку, но активное его обустройство началось позже, при Нарасимхавармане I (630–668). Махабалипурам как важный торговый порт благодаря регулярным и многочисленным контактам с представителями других культур был восприимчив к иностранным влияниям и открыт для развития новых архитектурных форм. До наших дней от Паллавов в Махабалипураме сохранился знаменитый храмовый комплекс, относящийся к VII веку и считающийся одним из самых ранних образцов каменных храмов в Тамилнаду. Храмы начали создавать во время правления Махендравармана I, а затем продолжили во время правления его сына – Нарасимхавармана I.

Храмы Махабалипурама можно разделить на три группы. Первую группу составляют девять небольших монолитных храмов, которые обычно называют словом «ратха» (санскр. ratha, там. tēr), что означает колесница. Они вырезаны из цельного куска розового гранита. При этом отдельно выделяют группу храмов под названием панча-ратха. Это пять храмов-ратх, находящихся на песчаном морском берегу. Они расположены в непосредственной близости друг к другу и носят имена героев «Махабхараты» – пятерых братьев Пандавов и их супруги: Дхармараджа-ратха, Бхима-ратха, Арджуна-ратха, Драупади-ратха, а пятый храм назван по имени близнецов – Накула-Сахадева-ратха.

Группа из пяти храмов – панча-ратха, Махабалипурам

Ратхи Махабалипурама представляют раннюю стадию южноиндийской храмовой архитектуры. Можно заметить, что мастера при работе с камнем использовали опыт работы своих предшественников, возводивших деревянные постройки, в том числе и буддийские. Очевидно, что в основе Бхима-ратхи лежит буддийская чайтья. Этот храм представляет собой продолговатое двухэтажное сооружение с бочкообразной двухскатной крышей, второй ярус которого намного меньше первого. Считается, что Бхима-ратха явилась моделью для некоторых более поздних южноиндийских храмов (Mukherji, 2001: 26).

Что касается Дхармараджа-ратхи, то его завершающая часть тоже является своеобразной интерпретацией буддийской ступы. А вот Арджуна-ратха кажется почти полностью воспроизводит форму деревянной храмовой колесницы с многоярусной крышей, которые и сегодня можно видеть во время храмовых праздников в Южной Индии. При этом нижняя ее часть выполнена в виде небольшого павильона. Сходную архитектуру имеет Накула-Сахадева-ратха, хотя в плане этот храм отличается от остальных, так как в его основании лежит апсида. Перед входом в храм имеется небольшой портик с двумя колоннами. Именно эта часть основана на квадрате, в то время как задняя часть представляет собой полукруг. Особую форму имеет и Драупади-ратха. Этот храм сделан в виде деревенской хижины с четырехскатной соломенной крышей.

Неподалеку от пятерки храмов располагается ратха Ганеши. Продолговатая двускатная крыша этого храма является каменной интерпретацией буддийской чайтьи, как и Бхима-ратха. Примечательно, что верхнюю часть храма украшали многочисленные трезубцы, но многие из них давно уже сломаны. С обеих сторон от входа в храм размещены дварапалы, как и в случае с Драупади-ратхой. На храме есть надпись, посвященная Шиве, из которой следует, что храм был построен царем по имени Джаярана Стамбха, о котором больше нигде не упоминается (Fergusson, Burgess, 1880: 112). Возможно, это просто эпитет одного из паллавских царей, известного под другим именем. Эпитет можно перевести как Колонна Победителя.

Таким образом, все храмы-ратхи имеют разную форму. Но храмами эти сооружения можно называть весьма условно, поскольку они никогда не были освящены и функцию храмов не выполняли. Они так и не были завершены. Более того, в них отсутствует внутреннее пространство – за исключением Драупади-ратхи и Ганеша-ратхи. После смерти Нарасимхавармана I в 668 году работы полностью прекратились, а цель строительства так и осталась неизвестной. Также неизвестно, когда и кто начал называть пятерку монолитов именами Пандавов. Но точно можно сказать, что изначально они не имели никакого отношения к героям «Махабхараты». Нет ни единого изображения, которое бы свидетельствовало о присутствии здесь образа кого-либо из пяти братьев. Зато есть изображения Брахмы, Сканды, Индры, Харихары, Ардханаришвары и самого Нарасимхавармана I. Есть даже скульптуры быка Нанди, льва и большого слона. А в «хижине Драупади» есть изображение богини Дурги.

Арджуна-ратха и Драупади-ратха. Махабалипурам, Тамилнаду, фотография 1885 г.

Группа храмов, к которой относятся панча-ратха и Ганеша-ратха, состоит из девяти монолитных сооружений, среди которых есть еще три храма – один храм Вишну и два храма Шивы. Для этих храмов Паллавы использовали самый твердый и, следовательно, труднообрабатываемый камень. Несмотря на постоянные соленые ветры, дующие со стороны Бенгальского залива, и цунами, которые иногда обрушиваются на побережье, благодаря прочности гранита все ратхи хорошо сохранились.

Вторую группу представляют тринадцать или четырнадцать пещер, вырезанных в скале. Особенностью этих пещерных святилищ являются Шива-лингамы, имеющие четкие вертикальные грани, и отсутствие йони-питхи.

В третью группу входят два больших монолитных каменных валуна (15×30 м) с барельефами, на которых изображены боги, аскеты, мифологические существа, различные животные (слоны, львы, обезьяны, лани, коты и пр.). Пожалуй, самым известным сюжетом, изображенным здесь, является аскеза Арджуны и история спуска с небес на землю священной Ганги в сопровождении Бхагиратхи. Многие фигуры вырезаны в натуральную величину, и вся эта красота находится прямо под открытым небом. Между двумя валунами имеется большая перпендикулярная расщелина естественного происхождения, которая гармонично вписалась в композицию: когда-то на вершине валуна, прямо над расщелиной и рельефом, находился специальный резервуар, из которого текла вода, олицетворявшая спускающуюся Гангу.

Барельефы были созданы в честь победы Нарасимхавармана I над царем Чалукьев Пулакешином II в 642 году. Считается, что Нарасимхаварман I – один из двенадцати индийских правителей, которые никогда не проигрывали сражения[46]. По мнению некоторых специалистов, сюжет нисхождения Ганги и аскеза Арджуны имеют политическую символику. Паллавы сравнивались с Гангой, священные воды которой очищают мир, в то время как Арджуна может символизировать Паллавов, стремящихся к победе над Чалукьями (Elgood, 2000: 154).

Два валуна с барельефами на мифологические темы, Махабалипурам

Храмовый комплекс Махабалипурама как пример ранней монолитной южноиндийской архитектуры сегодня находится под эгидой Археологической службы Индии (ASI), и еще в 1984 году был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако помимо храмов Махабалипурама Паллавы прославились строительством и других храмов. С именем Нарасимхавармана II (он же Раджасимха) связано, к примеру, строительство знаменитого храма Кайласанатхи в столице Паллавов, в Канчипураме. Именно здесь мы впервые видим храм как органическую конструкцию с ярко выраженными отличительными чертами стиля дравида, где все элементы гармонично сочетаются друг с другом.

Паллавы нередко идентифицировали себя с богами – как в изображениях, так и ритуально. В храме Кайласанатхи есть резные панно, рассказывающие историю царей Паллава. Здесь можно видеть сцены коронации, военные кампании с изображением воинов, прислуги, слонов и лошадей, а паллавский царь вместе с сыном сравниваются с Шивой и его божественным сыном (Elgood, 2000: 156).

Храм Кайласанатхи в Канчипураме относится к тем ранним памятникам южноиндийской архитектуры, которые заложили основы стиля дравида. К таким памятникам можно также отнести храм Талагиришвары в Панамалее и известный храм Вайкунтха Перумаль, построенный паллавским правителем Нандиварманом II (731–796) (Hudson, 2009: xiii). Последний, вероятно, имеет чуть более позднее происхождение, о чем свидетельствует довольно высокий уровень развития композиции (Chatterjee, 2017: 30).

Можно говорить о том, что Паллавы заложили основы стиля дравида и оказали наибольшее влияние на архитектуру Тамилнаду. Создание архитектурных шедевров, созданных Паллавами, приходится на VII–VIII века – на время расцвета паллавского царства. Тем не менее, стиль дравида не является изобретением исключительно Паллавов. На территории Чалукьев, располагавшейся к северу от реки Кришна, стиль дравида тоже был известен.

Многие специалисты отмечают, что стиль весара представляет собой видоизмененный вариант изначального стиля дравида, который был характерен для храмовой архитектуры Чалукьев. Примерами ранней архитектуры этой династии является джайнский храм Мегути (634 г.), находящийся в северной Карнатаке, в Айхоле, храмы Верхний Шивалая и Шивалая Малегитти (2-я пол. VII в.), находящиеся в Бадами, а также храм Вирупакши в Паттадакале (2-я четв. VIII в.). Есть основания полагать, что на оформление последнего оказал влияние храм Кайласанатхи в Канчипураме.

Храм Кайласанатхи в Канчипураме

Паллавы и Чалукьи часто воевали друг с другом и Паллавы неоднократно занимали территории Чалукьев, в частности, Бадами. Поэтому вполне можно говорить о распространении из соседних царств идей и архитектурных элементов, формирующих стиль дравида, на территорию Тондаймандалама, находившуюся под управлением Паллавов, и в обратном направлении. Наверное, не случайно самые ранние из сохранившихся памятников эпохи Паллавов относятся ко времени Махендравармана I (580–630), правление которого как раз совпало с правлением Пулакешина II из династии Западных Чалукьев, при котором тоже создавались каменные храмы. Во время правления Пулакешина II началось строительство таких храмов как Нижний и Верхний Шивалая, Шивалая Малегитти, джайнский храм Мегути. Кроме того, ранние рельефы Чалукьев в Айхоле, Паттадакала и Бадами тоже демонстрируют связь между традициями Юга и Декана (Munshi, 1956: 32).

Если говорить о распространении стиля дравида на Севере, то самым выдающимся памятником является знаменитый храм Кайласанатхи в Эллоре, расположенный на территории современного штата Махараштра. Храмовый комплекс, полностью вырезанный из скалы, во многом повторяет модель храма Кайласанатхи в Канчипураме или Вирупакши в Паттадакале. Храм создавался при Раштракутах в VIII–IX веках.

В то время как на Декане стиль дравида просуществовал достаточно короткое время, в Тамилнаду он отлично прижился и продолжал развиваться на протяжении последующих столетий (Hudson, 2009: xiv). Здесь при Паллавах примерно с середины I тыс. н. э. начал формироваться единый тип культового строительства, где закреплялись определенные принципы, ставшие традиционными для последующей религиозной архитектуры.