Елена Андреева

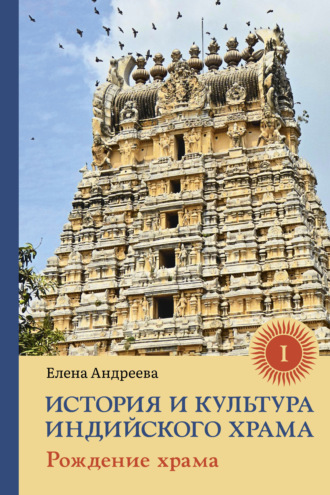

История и культура индийского храма. Книга I. Рождение храма

Глава II. Типология храмов

Термины для обозначения храма

В Индии храмы называются по-разному, в зависимости от региона. На Севере страны чаще всего это именно мандир (санскр. mandira). В Тамилнаду для обозначения храма могут использоваться как тамильские слова, так и санскритские. Например, кшетра (санскр. kṣetra) – священное место; девастхана (санскр. devasthāna)[40] – место Бога; девалая (санскр. devālaya) – обитель Бога; ратха (санскр. ratha) – колесница; куди (там. kuṭi) – дом, жилище, селение; коттам (там. kōṭṭam) – место, местность, поселение, страна и др.

Слово kōṭṭam довольно старое и встречается еще в поэме Иланго Адихаля «Шилаппадикарам» (Venkataraman, 1973: 5). Тем не менее, самым широкоупотребительным словом для обозначения тамильского храма в последнее тысячелетие является «койиль» (kōyil), или «ковиль» (kōvil), которое тоже встречается в «Шилаппадикарам». Оно относится не только к храму, но и к месту проживания царя, то есть к царскому дворцу (букв. дом царя / дом бога). Как уже было сказано выше, поскольку царь постоянно уподоблялся богу, то оба стали называться одним словом – «ко» (kō), а храм и дворец – «койиль» (kōyil) или «ковиль» (kōvil).

В раннечольский период, как минимум до XI века, для обозначения храма чаще всего использовалось слово «тали» (taḷi), которое, вероятно, происходит, от санскритского «стхали» (sthalī). Однако с конца чольского периода в обиход вошло тамильское kōyil. Именно в этот период термины, в которых слово kōyil было одним из компонентов, стали применяться в отношении к некоторым служащим храма. Например, к девадаси, где оно особенно часто встречается в выражениях «иккойиль» (ikkoyil) – «этого храма», или «шрикойиль» (śrīkoyil) – «священный храм». Появление и широкое распространение в позднечольский период слова kōyil может рассматриваться как показатель новой эпохи.

Следует отметить, что иногда какой-нибудь известный храм может называться просто словом «койиль»/«ковиль», без указания имени божества. Примером может служить знаменитый храм Натараджи в Чидамбараме. Уже в древности он был настолько известен, что в гимнах Tēvāram его называют просто словом kōyil, а в надписях более позднего времени – tirukkōyil (Aiyer, 1946: 18).

Тем не менее, обычно в название каждого храма входит имя того божества, которому посвящен конкретный храм. Не бывает просто храма Шивы или Вишну, но есть храм конкретного образа божества, связанного с конкретной местностью. Если храм посвящен Шиве, то это может быть храм Брихадишвары, Кумбхешвары, Аруначалешвары, Панчанадишвары, Маникантешвары, Адипуришвары, Шветараньешвары, Каркотакешвары, Дандишвары, Гангаджатадхарешвары, Кайласанатхасвамина и т. д.

Соответственно, если храм посвящен Вишну, то он может называться храмом Сарангапани, Венкатешвары, Ранганатхи и т. д.

Стили храмовой архитектуры

В индийской храмовой архитектуре существует три основных стиля, которые различаются между собой по форме и имеют свою географию распространения. Такие тексты как Mānasāra и Suprabhedāgama говорят о существовании стилей нагара (nāgara), дравида (drāviḍa) и весара (vēsara). Стиль нагара считается североиндийским, в отличие от стилей дравида и весара, которые ассоциируются исключительно с Югом. Внешние различия между северным и южным стилями храмовой архитектуры значительны.

Тексты по индийской архитектуре называют конкретные области распространения трех стилей. Стиль нагара преобладает на территории, находящейся между Гималаями и горами Виндхья, стиль весара – между горами Виндхья и рекой Кришна, а дравида – между Кришной и Каньякумари. Но иногда можно встретить и обратное утверждение: между Кришной и Каньякумари помещают стиль весара, а между горами Виндхья и рекой Кришна – стиль дравида (Rao, 1993: 48).

Развитие стиля нагара часто связывают с царством Чалукьев[41], хотя данный термин может также относиться и к архитектуре Кадамбов. Происхождение этого стиля не совсем ясно, но его всегда соотносят с Севером. По предположению Ф. Х. Грейвли и Т. Н. Рамачандрана, имеется в виду факт расположения царства Чалукьев на севере по отношению к областям, для которых характерен стиль дравида (Gravely, Ramachandran, 1934: 23). Существует также точка зрения, согласно которой стиль нагара получил свое название от слова nāgarī – письменности, имеющей хождение в Северной Индии (Acharya, 1939: 310).

Храм Дурги в Айхоле – пример стиля весара

Северо-индийский храм нагара представляет собой в плане квадрат с несколькими выступами (rathaka) по сторонам, благодаря чему основание получается в виде креста. Верхняя часть имеет вид башни (śikhara), которая постепенно сужается к центральной точке, а ее вершину венчает круглая и немного приплюснутая, ребристая по краям плита (āmalaka). По мнению Р. Чаттерджи, именно крестообразный план основания и сужающаяся кверху башня могут считаться основными характеристиками храма нагара (Chatterjee, 2017: 17).

Название стиля дравида связано с крайним Югом Индийского субконтинента, со «страной дравидов», то есть с территорией современного штата Тамилнаду. Для храмов дравида характерна вертикальная надстройка в виде башни (vimāna), которая завершается восьмиугольной или шестиугольной вершиной (śikhara) (Gravely, Ramachandran, 1934: 22). Согласно Р. Чаттерджи, пирамидальная многоярусная вимана является одной из отличительных черт данного стиля (Chatterjee, 2017: 17). А С. К. Паркер самой главной особенностью дравидийского храма считает не виману, а его способность к расширению за счет добавления более сложных периферийных элементов: концентрических стен (prākāra), огромных павильонов (maṇḍapa), которые часто бывают с множеством колонн, а также надвратных башен, или гопурамов (gōpura) (Parker, 2008: 146). Хотя гопурам появился в храмовой архитектуре Южной Индии достаточно поздно.

Основание (adhiṣṭhāna) у храмов дравида многоугольное, обычно шести- или восьмиугольное (Rao, 1993: 48), у храмов нагара – квадратное или крестообразное, а у храмов весара – апсидальное. Mānasāra говорит, что апсида характерна для основания обоих стилей – дравида и весара, но совершенно не свойственна стилю нагара (Gravely, Ramachandran, 1934: 22). Тем не менее, считается, что стиль весара представляет собой сочетание стилей нагара и дравида. По словам Р. Чаттерджи, средневековые храмы Северной Индии и крайнего Юга отличаются друг от друга основанием и вертикальной частью, а на Декане, который находится между этими областями, развился гибридный стиль, позаимствовавший элементы и особенности двух первых стилей – нагара и дравида (Chatterjee, 2017: 17). Например, характеристики обоих стилей сочетает храм Папанатхи в Паттадакале, расположенный между Северной и Южной Индией. В таких местах как Паттадакал или Айхоле храмы дравида и нагара строились бок о бок, что не могло не привести к процессу смешения двух стилей и к появлению отдельного гибридного стиля – весара (Chatterjee, 2017: 33). Пожалуй, одними из самых известных образцов стиля весара являются храм Дурги в Айхоле и храм-ратха Накулы-Сахадевы в Махабалипураме, имеющие апсидальное основание.

Храм Брихадишвары в Танджавуре – образец храмовой архитектуры в стиле дравида

Некоторые исследователи говорят о влиянии искусства и традиций Северной Индии на Юг и Декан. Например, К. М. Мунши отмечает, что в некоторых ранних храмах Айхоле, Паттадакала и Бадами (дистрикт Биджапур), а также в пещерах Эллоры, довольно заметно влияние Гуптов. И в дальнейшем оно не только не ослабло, но получило развитие в южноиндийском искусстве (Munshi, 1956: 28).

Считается, что стиль весара возник во время правления поздних Чалукьев в каннадаговорящем регионе и достиг своего расцвета при Хойсалах. Примечательно, что стиль весара также известен под названием карнатака, которое указывает на территорию его распространения и развития. При этом Ф. Х. Грейвли и Т. Н. Рамачандран отмечают, что нет никаких оснований связывать его со «страной Телугу» (Gravely, Ramachandran, 1934: 23). К тому же, по словам С. К. Р. Рао, североиндийским текстам по храмовой архитектуре стиль весара кажется незнакомым, зато он довольно много фигурирует в южноиндийских текстах (Rao, 1994: 149). Следовательно, происхождение стиля весара предположительно можно связать с территорией современного штата Карнатака.

Значение названия vēsara, как и значение названия nāgara, не совсем ясно, хотя была предпринята попытка трактовать сам термин как «смешанный», «гибридный» (от vēsara, mule). Но, по мнению С. К. Р. Рао, более разумное объяснение состоит в том, что это искаженная форма слова dvyasra, то есть «апсидальный» (Rao, 1994: 149). И действительно, апсидальное основание включает в себя два основных элемента – полукруг, примыкающий к одной из сторон квадрата или прямоугольника.

Интересно, что каждый из трех стилей традиция связывает не только с определенной местностью, но и с богами Тримурти, системой варн и таттвами. Например, стиль нагара связан с Вишну, брахманами, саттвикой, с областью от Гималаев до гор Виндхья; стиль дравида связан с Брахмой, кшатриями, раджасом, с областью, расположенной между горами Винхья и рекой Кришна; стиль весара связан с Шивой, вайшьями, тамасом, с территорией от реки Кришны до мыса Каньякумари. Хотя, по словам Ф. Х. Грейвли и Т. Н. Рамачандрана, каждый из этих стилей можно встретить в любом месте Индии (Gravely, Ramachandran, 1934: 5–6).

Между тем храм нагара тяготеет к вертикали, а храм дравида – к горизонтали. Североиндийский храм визуально стремится к единственной парящей вершине, которая указывает на расположение центральной оси. Напротив, тамильский храм акцентирует внимание на направлении взметнувшихся гопурамов, указывая на периферию. По словам С. К. Паркера, следует воспринимать два этих стиля не как противоположные друг другу, но как два разных диалекта архитектурного языка Южной Азии, где каждый стиль по-своему рассказывает о пространстве, времени, людях и отношении к другим мирам. Это не отдельные языки, а метафорические диалекты одного и того же языка, и человек из Северной Индии, несомненно, сможет адекватно прочесть большинство строений и образов южноиндийского храма, хотя и заметит глубокие различия в акцентах (Parker, 2008: 143).

Хотя обычно в текстах фигурируют три основных стиля, тем не менее, каждый текст (Viṣṇu-tilaka, Mānasāra, Mukuṭāgama, Śilparatna, Mayamata, Īśāna-śiva-guru-paddhati) дает собственную классификацию храмов, перечисляя различные их виды и описывая их особенности. Встречается, например, четырехчастный перечень стилей храма (catur-jāti-prāsāda), включающий помимо известных трех еще и стиль калинга (kaliṅga) (Rao, 1994: 152). Стиль калинга упоминается в перечнях, которые представлены в таких текстах как Viṣṇu-tantra и Mārkaṇḍeya-saṃhitā, где наряду с традиционной триадой (нагара, дравида и весара) указаны и другие стили: сарвадешика (sārvadeśika), калинга (kaliṅga), варата (varāṭa), мандира (mandira), бхавана (bhavana) и йога (yoga) (Rao, 1993: 48). А такие тексты как Padma-purāṇa (39, 14–20) и Parameśvara-saṃhitā (89, 62) говорят о пяти разновидностях храма: сваям-вьякта, дайвика, арша, паурана, мануша (Rao, 1994: 188).

Но, несмотря на существование различных стилей, каждый храм обладает собственным своеобразием и имеет некоторые только ему присущие особенности, которые делают индийскую храмовую архитектуру неисчерпаемым источником вдохновения для любителей прекрасного и таинственного.

Региональные особенности

Большое влияние на храмовую архитектуру оказывают региональные традиции, которые во многом обязаны своим происхождением местному ландшафту и климатическим условиям. Именно поэтому, например, храмы Бенгалии и Одиши, Кералы и Тулунаду так различаются между собой. Обо всех разновидностях региональных храмов мы не сможем рассказать, хотя все они, безусловно, заслуживают самого пристального к себе внимания со стороны исследователей. Мы расскажем лишь о нескольких – о храмах Бенгалии, Кералы и Тулу.

В Бенгалии получили широкое распространение терракотовые храмы специфической формы, напоминающие деревенские хижины с очень характерной крышей. Как правило, это традиционная постройка из глины и бамбука с соломенной крышей, которую из-за частых дождей здесь принято делать под наклоном. Такие хижины в зависимости от формы крыши называются до-чала (do-cālā), чар-чала (car-cālā) и ат-чала (aṭ-cālā) – двухскатные, черехскатные и восьмискатные соответственно (Saif-Ul-Haq, 1992: 13). Существуют также храмы, у которых четырехскатныя крыша имеет три яруса. Такие храмы называются баро-чала (bāro-cālā), то есть двенадцатискатные.

Таким образом, изначально специфическая форма крыши была продиктована необходимостью стока воды во время муссонов. Целую группу таких терракотовых храмов можно видеть в Бишнупуре, в районе Банкура. Эти храмы построены во времена царей Малла, которые, как известно, поощряли храмовое строительство (Temples of North India, 1959: 42).

Типичный бенгальский терракотовый храм в виде хижины

Тот факт, что дом для божества люди возводили и продолжают возводить точно так же, как и свое жилище, не является уникальной чертой непосредственно Бенгалии. Постройки, предназначенные для божества и имеющие вид традиционного жилища, можно встретить и в других частях Индии. Выше в этой связи уже упоминался Чидамбарам, где одна из частей храма Натараджи выполнена в виде хижины.

В Бенгалии есть не только храмы типа чала. В целом бенгальские храмы можно разделить на три типа: чала (в форме хижины), ратна (с одной или несколькими высокими башенками наверху) и шикхара. Но тип чала, имитирующий жилые соломенные хижины деревенских жителей, безусловно, самый популярный. Он оказал заметное влияние на другие храмы, особенно на храм шикхара, который под влиянием храмов чала изменился до такой степени, что сохранил лишь основные свои элементы. Даже храмы ратна, похожие на мусульманские мечети с вытянутыми кверху вершинами, используют некоторые элементы храмов чала (Saif-Ul-Haq, 1992: 73).

Храм Лингарадж в Бхубанешваре, Одиша

Бенгальский храм ратна

Развитие индуистских храмов в Бенгалии происходило в период с XVI по XIX век. Почти все сохранившиеся богато украшенные храмы XVI и XVII веков – это храмы Радхи и Кришны (Saif-Ul-Haq, 1992: 71). Старых храмов, относящихся к более раннему времени, в Бенгалии, практически нет. Из-за особенностей почвы и влажного климата здесь плохо сохраняются старые постройки. Очень быстро заброшенные и разрушенные людьми храмы зарастают густой тропической растительностью джунглей. Пагубно сказалось на развитии храмовой архитектуры и вторжение мусульман. В 1197 году многие богато украшенные храмы Бенгалии были разграблены и разрушены мусульманами, а их части использовались для строительства мусульманской столицы в Гауре. Судя по камням, использованных при строительстве мечетей, можно заключить, что храмы Варендры (Северная Бенгалия) во многом были схожи с храмом Махабодхи в Бодх-Гайе. А резные камни мечети в Гауре и Пандуа свидетельствуют о расцвете в XI–XII веках при царях династии Сена школы пластического искусства (Temples of North India, 1959: 43).

Остатки разрушенных храмов в округах Банкура и Бурдван говорят о том, что здесь, как и в Одише, шел бурный процесс храмового строительства, результатом которого стало появление великолепных храмов Бхубанешвара. Старые храмы, построенные некогда правителями Бханджи на древнем месте Кхичинг в Маюрбхандже, являются связующим звеном между архитектурой Одиши XI–XII веков и ее провинциальной фазой на юге Бенгалии. Считается, что группа храмов в Баракаре в Бурдване была построена в X и XI веках царями Пала (Temples of North India, 1959: 41). Возможно, их можно датировать 1658 годом.

В Бенгалии строили храмы не только из глины, но также из камня и кирпича, однако встречаются они не так часто, как в других частях Индии. Строили их, главным образом, богатые заминдары, сочетая сразу несколько разных стилей. Но самым распространенным видом храма на территории Бенгалии до недавнего времени был чандитала – особая платформа, сооруженная вокруг дерева. К сожалению, еще в последние десятилетия прошлого века чандиталы начали стремительно исчезать. Даже в деревнях (Choudhury, 1967: xvii).

* * *

Храмы Кералы тоже весьма своеобразны. Они имеют уникальную архитектуру и отличаются от остальных стилей, известных в других частях Индии. Керала, в отличие от других южноиндийских штатов, долгое время пользовалась значительной автономией. Здесь процветала морская торговля сначала с арабами, а затем с европейцами, что приносило огромную прибыль региону и положительно сказывалось на его экономике. Возможно, это сыграло определенную роль в формировании своеобразия местной архитектуры и искусства.

Храм Дурги-Бхагавати в Мутуваллуре, Керала

Происхождение местных храмов, как и самой Кералы, связано с именем Парашурамы. Текст под названием «Кераламахатмья» утверждает, что Вишну отдал распоряжение Парашураме, чтобы тот основал 24 тысячи храмов для 33 божеств (Unni, 2006: 7). Парашурама выполнил поставленную перед ним задачу и поднял со дна морского своим боевым топором часть суши, которая стала Кералой. А по другой версии, Парашурама возвел на этой территории лишь 108 храмов, а потом привел брахманов для совершения ритуалов.

Особенностью керальских храмов является необычная крыша, покрытая черепицей. Она чаще всего четырехскатная и часто многоярусная. Если же крыша не многоярусная, то все равно довольно высокая, и ее высота явно превосходит высоту стены. В любом варианте крыша представляет собой доминирующий элемент в архитектуре керальского храма. Кроме того, во многих храмах имеется куттамбалам (малаял. kuṭṭampalaṁ) – специальное помещение, где разыгрываются представления на религиозные темы. По словам К. Ватсьяян, в некоторых аспектах керальские куттамбаламы сходны по своему устройству с театром, описанным в трактате Nātyaśāstra (Vatsyayan, 1997: 44).

Храм Шивы, Керала

Типичными примерами храмовой архитектуры Кералы являются известный храм Шивы, расположенный неподалеку от деревни Коттапади – Маммиюр-махадева-кшетрам (Маммиюр-мандир), а также храм Вадаккумнатхана в Триссуре и храм Кришны в Гуруваюре.

Несмотря на то, что многие храмы Кералы отличаются собственной спецификой, встречаются интересные образцы храмовой архитектуры, демонстрирующих влияние соседних штатов. В качестве примера можно привести храм Падманабхи в Тривандруме – величайший древний памятник, представляющий великолепное сочетание архитектуры Кералы и стиля дравида. Н. П. Унни считает, что это очень древний храм, о котором упоминалось еще в литературе Санги. В одном из текстов говорится о Недумале (Nedumāl), а он, согласно комментаторам, является божеством Тривандрума, то есть тем самым Падманабхой, или Вишну, который изображается лежащим на змее Шеше. Еще одно упоминание об этом храме, по мнению Н. П. Унни, содержится в поэме «Шилаппадикарам», где говорится о прасаде из Адагамадома царя Черов, Сенгуттуване, и комментатор Адияркуналлар усматривает здесь именно Тривандрумский храм (Unni, 2006: 406–407).

Храм богини Хидимбы в Манали под снегом

Специалисты неоднократно отмечали тот факт, что храмы Кералы странным образом напоминают храмы в области Гималаев, хотя причину такого сходства не могут объяснить (см., напр., Hebbar, 2005: 99). Действительно, в горных районах, как и в Керале, тоже встречаются храмы с многоярусными четырехскатными крышами. Например, храм Трипура Сундари в Наггаре, деревянный храм Шивы под названием Шияли Махадев или храм богини Хидимбы в Манали. К этому же типу принадлежат и храмы Непала – к примеру, пятиярусный деревянный храм Ньятапола в Бхактапуре или храм Таледжу Бхавани в Катманду (XVI).

Католическая церковь Всех Святых в Тврдошине

Еще менее объяснимо то, что храмы Гималайского региона и некоторые храмы Кералы имеют большое сходство с деревянными церквями России и Украины, а также с деревянными ставкирками Норвегии. Обозначим всего несколько таких образцов. В России: Никольская, или Глотовская, церковь, находящаяся в Суздале (сер. XVIII в.), церковь Спаса Преображения из с. Козлятьево в Суздали, церковь Святого Николы в Великом Новгороде, комплекс деревянных церквей[42] в урочище Введенское-Борисовка. На Украине: церковь Святого Духа в Галичине (XVI в.), церковь св. Юра в Дрогобыче (XVII в.), церковь в селе Ужок в бойковском[43] стиле (XVIII в.), церковь русинов в селе Чорноголова (конец XVIII в.) и в селе Гуклывый, церковь св. Василия в селе Черче на Бойковщине (XVI в.), а также оборонный польский костел в селе Чесники (XIV–XV вв.). В словацких Карпатах: к примеру, католическая церковь Всех Святых в Тврдошине (XV в.), протестантская Троицкая церковь в Кежмароке (частично XVII в.), лютеранская деревянная церковь в Лештинах (XVII в.), греко-католическая Церковь Святого Николая в Бодружале (XVII в.), церковь святого Николая в Руской Быстрой в районе Собранце (XVIII в.). В Норвегии: например, ставкирка в деревне Урнес (XI в.), или ставкирка в Боргунне (рубеж XII–XIII вв).

* * *

Своеобразная архитектура сформировалась в прибрежной части п-ова Индостан, которая простирается в виде полосы со стороны Кералы дальше на север. Эта территория под названием Тулунаду была когда-то одной из самых богатых провинций, входивших в состав империи Виджаянагар (Michell, 2008: 4). Храмовая архитектура Западного побережья Индии во многом схожа с памятниками Кералы, характерной чертой которых является специфические двухскатные или четырехскатные крыши, а также многоярусность храмов, когда последующий ярус выстраивается на месте вершины крыши нижнего яруса. И в то же время храмы Тулунаду имеют некоторые элементы, свойственные храмам Карнатаки и Тамилнаду, например, в виде различных башенок, колонн и гопурамов. Но уникальность храмов Тулунаду заключается в том, что в рамках храмовой культуры здесь уживаются алтари ведийских богов, святилища нагов и древнейших духов.

В качестве примеров уникальной архитектуры Тулунаду можно назвать несколько хорошо известных храмов. Это круглый храм Шивы-Каринджишвары, расположенный на холме Каринджа и находящийся в 35 км от Мангалора; двухэтажный апсидальный храм Шамбху-каллу Кайлашешвары в Удьяваре (Удупи); квадратный в плане храм Анантападманабхи в Каркале и трехэтажный апсидальный храм Маданантешвары Сидхивинаяки, находящийся в 8 км от Касаргоды.

Согласно Б. Н. Хеббару, храмы Тулунаду подразделяются на четыре вида, и в основе данной классификации лежит геометрическая форма плана: 1) гаджа-приштха (gajapṛṣṭha) – апсидальная, которая, насколько можно судить по названию, напоминает спину слона; 2) сама-чатурасра (samacaturasra) – квадратная; 3) диргха-чатурасра (dīrghacaturasra) – прямоугольная; 4) мандала (maṇḍala) – круглая (Hebbar, 2005: 99).

* * *

Действительно, храмы удобно классифицировать по форме основания. На территории Индии встречаются храмы всех разновидностей: квадратные в плане, прямоугольные, апсидальные и круглые. Хотя обычно называют только три вида: с квадратным планом, апсидальным и круглым (см., например, Srinivasan, 1959: 5). Видимо, в таком случае храмы с прямоугольным планом рассматриваются как разновидность храмов, имеющих в плане квадрат. При этом квадратный план может означать, что периметр храма имеет форму креста с углубленными углами.

Как правило, в каждом регионе преобладает какой-то один вид храмов, а другие встречаются реже. Согласно П. Р. Сринивасану, в Керале и Тамилнаду можно встретить все три вида храмов, в то время как в других частях Южной Индии храмы с круглым основанием не встречаются совсем (Srinivasan, 1959: 5). Обычно круглые храмы ассоциируются с культом 64 йогинь. Такие храмы обычно называются Чаусат Йогини и сохранились в нескольких штатах Индии. К их числу можно отнести, например, храм XI века, расположенный в штате Мадхья Прадеш (деревня Митаоли, в Морене), или храм IX века, находящийся в штате Одиша (деревня Хирапур, в 20 км от Бхубанешвара).

Тем не менее, круглые храмы характерны не только для культа йогинь. В Южной Индии есть немало таких храмов, которые имеют круглое основание и относятся к разному времени. К примеру, храм XVI века, находящийся в Мутуваллуре (Кондотти, дистрикт Малаппурам) и посвященный Дурге-Бхагавати; храм Шивы в Полпулли (дистрикт Пальгхат), относящийся к IX веку; храм Вишну в Перумпалудуре (возле Тривандрума), который тоже относится к IX веку.

Что касается происхождения круглых в плане храмов, то специалисты отмечают сходство между круглыми храмами Южной Индии и буддийскими ступами Шри-Ланки (Vatsyayan, 1997: 83). Причем в южной части Кералы было довольно много круглых храмов, в то время как в северной части Малабара их всего несколько (Vatsyayan, 1997: 84). Но буддийская ступа, в свою очередь, связана с ведийскими ритуальными сооружениями, о чем уже говорилось в предыдущей главе.

Храм Вишну с круглым основанием, Паттитара, Палаккад, Керала

Следует обратить внимание на тот факт, что в Керале многие внешне круглые храмы имели внутреннюю часть в виде квадрата. Например, круглый храм Субрахманьи в Кариккаде (Манджери) имеет квадратную гарбхагриху.

То же самое относится и к храму Шивы, расположенному в Тируниллее, около Пальгхата (Vatsyayan, 1997: 84). И в этом случае тоже обнаруживается связь с ведийской ритуалистикой. Согласно П. Р. Сринивасану, квадратный и круглый план можно рассматривать как стхандилу (sthaṇḍila) и мандалу (maṇḍala) соответственно. Известно, что практически в каждом ритуале, основанном на ведийской традиции, эти два вида алтарей используются для обозначения мест, предназначенных для двух различных категорий небожителей. Например, во время шраддхи (почитание предков) призываются две группы существ – питри (pitṛ) и вишведевы (viśvedeva), которым предлагается место, или асана (āsana). При этом место для предков сооружается в виде мандалы, то есть имеет круглую форму, а для вишведевов – в виде стхандилы, то есть квадратов. Точно также во время ежедневной пуджи, совершаемой домохозяином для своего иштадеваты, круглый вариант асаны предназначается для второстепенных божеств, а квадратный – для главных (Srinivasan, 1959: 5–6).

Кроме того, П. Р. Сринивасан усматривает параллели трех планов индуистского храма (квадратный, апсидальный и круглый) с тремя видами ведийских алтарей. Дело в том, что во время ведийского жертвоприношения традиционно используются три вида огненных алтарей (āhavanīya, gārhapatya, dakṣiṇāgni) и платформы (vedika), которые имеют квадратную, круглую и апсидальную форму. Домашний алтарь (gārhapatya) имеет круглую форму и, возможно, является прототипом круглого в основании индуистского храма. А южный апсидальный алтарь (dakṣiṇāgni), по мнению П. Р. Сринивасана, может быть прототипом храма с апсидальным планом. При этом ученый отмечает, что только в Южной Индии встречаются храмы всех трех планов (Srinivasan, 1959: 6).

План храма Субрахманьи в Манджери

Виды огненных алтарей