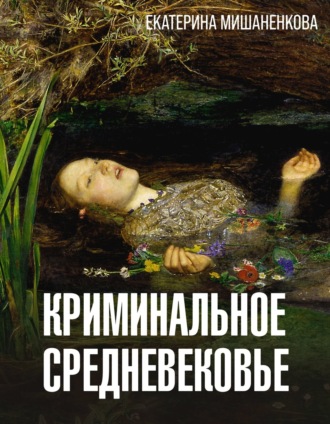

Екатерина Мишаненкова

Криминальное средневековье

Закон и обычай

Между IX и XI веками порядок в обществе держался по-прежнему в первую очередь на устоявшихся обычаях. Вопреки распространенному мнению обычай – это явление не статичное, а, наоборот, динамичное и гибкое, время от времени подверженное глубоким и даже внезапным трансформациям. Бывают обычаи, которые отражают социальную организацию, интересы и устоявшиеся ценности проживающих в данной местности людей; бывают обычаи, постоянно, хоть и медленно, видоизменяющиеся; а бывают такие, которые зарождаются в одном месте, но со временем распространяются на новые территории. Иногда обычаи навязываются силой, но чаще всего чужие обычаи делаются привычными на новых землях, потому что их поддерживают власть имущие.

Этельберт Кентский. XIII век

Все эти варианты существовали и господствовали в правовом поле Раннего Средневековья, но между IX и XI веками в обычном праве наметился кризис – появление крупных государств, объединявших несколько племен и народов. Это привело к тому, что стали возникать ситуации, когда в конфликт оказывались вовлечены представители разных племен, с разными обычаями. Поэтому стали появляться законы, стоящие над обычным правом и регулирующие такие ситуации. Например, устанавливая, чей обычай использовать – истца или ответчика, или предоставляя потерпевшему право выбора, по какому из прав он будет требовать справедливости.

Но чем дальше, тем эта проблема становилась острее, причем в первую очередь в гражданском праве: в многонациональных государствах то и дело вспыхивали конфликты, связанные с брачными законами, правами наследования, всевозможными вопросами, связанными с имуществом и сделками и т. д. Это усугублялось тем, что на общее право разных народностей накладывались местные, совершенно локальные обычаи, и нередко даже в соседних деревнях один и тот же вопрос принято было решать по-разному. Уже лионский епископ Агобард (769–840), сам родившийся в Испании и сделавший карьеру в Каролингской империи, сетовал: «Пять человек сидят вместе, и ни у кого из них нет общих мирских законов, но в вечных вопросах все они связаны одним законом Христа».

К чему все это вело? Ответ заложен во все той же фразе Агобарда – фактически единственным объединяющим фактором для раздробленной Европы было христианство. Так что императоры, стремясь как-то справиться с этим бардаком в правовой сфере, издавали законы и, опираясь еще на тезисы, сформулированные в VII веке святым Исидором Севильским[29], жестко настаивали на том, что имперские законы стоят выше разномастных обычаев. А опирались имперские законы, естественно, в основном на каноническое право, имевшее своей основой римское право.

Поэтому неудивительно, что постепенно элементы римского права проникли не только в писаные законы, но и в местные правила, создав почву для триумфального возрождения римской юридической традиции в XII веке. Впрочем, окончательно справиться с варварскими обычаями удалось не раньше XIII века.

Раннесредневековая юриспруденция

Учитывая все вышесказанное, думаю, никто не удивится, услышав, что в Раннем Средневековье юристов в современном понимании не было. Это был аграрный мир с небольшими городками, которым правили военные вожди, постепенно обросшие различными титулами. Грамотность была довольно низкой, образованными людьми были в основном представители духовенства. Писаные законы только начали вновь появляться. Так что и юриспруденции тоже не было: даже в первых протоуниверситетах – монастырских и соборных школах – право изучалось только мимоходом, в рамках семи свободных искусств[30].

Однако, как я уже упоминала, разные короли и императоры периодически все же издавали какие-то законы, которые обычно записывались на латыни, как и немногочисленные дошедшие до нас судебные акты. А главное, в письменном виде составлялись всевозможные нотариальные документы – договоры купли-продажи и аренды, завещания, брачные договоры, пожертвования церквям и монастырям и т. д. Тоже, разумеется, почти всегда на латыни, вне зависимости от того, на основе закона были составлены эти документы или на основе обычая. Пожалуй, именно нотариусам мы больше всего обязаны знаниями по раннесредневековому праву и способам его применения. И они же во многом формировали прецеденты, на которые потом ссылались их коллеги, а спустя столетия – и уже появившиеся профессиональные юристы.

Что касается судей, то их назначали императоры, короли, епископы, власти города – то есть правительство той или иной местности. Они не были юристами, но иногда занимали свою должность годами и десятилетиями, поднимались по служебной лестнице, то есть являлись знатоками и даже профессионалами своего дела, насколько это было возможно в тех реалиях.

Глава 2. Высокое Средневековье

Большие перемены

Средневековье все же не зря делится на периоды – какую сторону жизни ни возьми, в XI веке все очень сильно изменилось. Не мгновенно, изменения заняли десятилетия, но тем не менее они очень очевидны.

Частично, конечно, сказался средневековый климатический оптимум – с середины X века стало стремительно теплеть, что привело к бурному развитию сельского хозяйства и быстрому росту населения. Люди стали заселять прежде не используемые земли, развивались ремесла, перестраивались феодальные отношения, усиливали свою власть монархи, реформировалась и укреплялась церковь, сельская раннесредневековая Европа стремительно обрастала городами и прокладывала торговые пути.

Не осталась без изменений и правовая система – обычай постепенно уступал место закону, формировалась современная на тот момент юридическая система, да и сама юриспруденция наконец-то была признана как наука – появились специальные школы, готовившие докторов права, а в 1088 году (примерно) в Болонье открылся первый в средневековой Европе университет. Причем специализирующийся именно на праве, в отличие от появившихся вслед за ним Оксфордским и Парижским, первоначально готовивших богословов.

«Этап раннесредневековых обычаев закончился, – пишет Антонио Падоа-Скьоппа, – новое европейское общество требовало иных правил и методов для успешного управления публичными и частными правовыми отношениями. Только соответствующее юридическое образование могло обеспечить соблюдение таких правил и методов: по этой причине роль профессионального юриста должна была приобрести фундаментальное значение как в гражданском обществе, так и в церкви. На континенте профессиональные юристы обучались в университетах, а в Англии обучение проходило в рамках новой системы общего права, введенной нормандцами. С этого времени ни один европейский правопорядок не смог функционировать без подготовленных юристов.

Новая юридическая наука… была впервые разработана в едином исследовательском центре, основанном в Болонье, а затем принята во многих других итальянских и европейских университетах».

Именно тогда появился термин ius commune, который иногда не совсем точно переводят как «общее право», но чаще всего используют вообще без перевода, как самостоятельный термин «для обозначения общеевропейской правовой традиции, заложенной глоссаторами и комментаторами в XII–XIV вв. Ее основами принято считать средневековую западно-христианскую идеологию (в частности, доктрину “двух мечей”, т. е. сочетание светской (императорской) и духовной (папской) власти), определенный перечень авторитетных источников (главным образом, Свод Юстиниана, церковные каноны и декреталии), схоластическую методологию изучения и преподавания основанных на источниках доктрин, латинский язык и особую научную среду (юридические факультеты средневековых университетов). Единство данной правовой традиции не раз испытывалось на прочность (прежде всего в эпоху Реформации и Контрреформации, разделившей Западную Европу на протестантов и католиков, – см. далее), но в целом просуществовало вплоть до разделения единой юридической науки границами национальных гражданских кодексов конца XVIII – начала XIX вв.»[31].

Церковь и закон на рубеже высокого Средневековья

Я уже писала, что в вопросах права церковь (как и во многом другом) опиралась в первую очередь на римский опыт. Несмотря на то что последователи Христа в Римской империи несколько столетий подвергалось гонениям, все же христианство было взращено именно там и, как это часто бывает, победив, вобрало в себя многие сильные стороны идеологии и образа жизни своих прежних врагов. Поэтому совсем неудивительно, что и лексика, и нормы, и вообще почти вся формальная часть в церковном праве была заимствована из римского права. А с ростом влияния христианства и вмешательства церкви в общественную жизнь нормы церковного права все сильнее проникали в светское – в конце концов, юристов готовили в тех же университетах и те же учителя, что и богословов.

Декрет Грациана. Издание 1585 года

Однако до поры до времени, а точнее практически до конца XI века, церковь вопросами преступления и наказания интересовалась мало. Конечно, всегда можно найти отдельные случаи и отдельных рьяных священников, да и папы порой проявляли интерес к юридическим вопросам, но в целом Церковь как социальный и политический институт держалась в стороне от этой темы, а каноническое право сосредоточилось в основном на административно-правовых и экономических проблемах.

Причин у этого много – и политических, и общественных, и чисто религиозных. Раннехристианская церковь вообще предпочитала не вмешиваться в мирские дела, а ее деятели, как я уже писала, по большей части мечтали, чтобы весь мир ушел в монастырь и жил там в любви и согласии. Только постепенно, с ростом как охваченной территории, так и богатства и влияния, церковь занялась серьезным контролем за моралью и нравственностью мирского населения, а потом и установлением правил личной и общественной жизни прихожан.

Кроме того, римское право, отношение к преступлению и наказанию, да и вообще законы в целом были сильно скомпрометированы самим становлением христианства. Ведь по сути что собой представляют большинство житий святых? Это истории о том, как очередного мученика осудили по жестоким римским законам, но либо оковы пали, а палачей растерзали львы, либо мученик получил воздаяние в виде Царствия небесного. А в каких-то историях даже обычные уголовники, раскаявшись и уверовав, получали прощение (начиная с разбойника на соседнем с Христом кресте), а временами тоже становились святыми. То есть фактически божественным произволом римские законы объявлялись неправедными, а право судить и карать оставалось исключительно за Богом.

Григорианские реформы

В XI веке в нескольких крупных религиозных центрах, и в первую очередь в Клюнийском аббатстве[32], возникло мощное движение за реформу церкви, искоренение симонии[33], строгий контроль за нравами монашества и духовенства, изгнание из церковной организации мирского элемента и очищение церкви от николаизма[34]. В Риме их не особо поддерживали (ну как идеи бессребреничества могли поддержать папы, продающие и покупающие Святой Престол?), но сторонников клюнийства становилось все больше, и постепенно они набирали силу.

Убийство Томаса Бекета. Миниатюра. XIII век

Когда же на папский престол взошел клюниец Григорий VII, он распространил клюнийский опыт на всю церковь и осуществил так называемые Григорианские реформы. Кроме того, он смог утвердить превосходство церковной власти в тех вопросах, где сталкивались интересы церкви и мирских владык, в частности императора Священной Римской империи Генриха IV.

Дело в том, что за спорами о симонии скрывался куда более приземленный вопрос о том, кто же все-таки вправе назначать епископов – папа или светские власти? Учитывая, что епископство было не только чем-то духовным, но и крупным феодальным землевладением, платившим налоги, речь шла об очень больших деньгах. И в Германии в особенности, потому что еще со времен Саксонской династии епископы были полностью подчинены императорам и являлись его самой надежной опорой в борьбе против сепаратизма светских феодалов.

Папа Григорий VII объявил, что отныне только он руководит церковью и всеми ее делами, да еще и постановил, что папы теперь абсолютно непогрешимы[35]. Полностью же его заявление, оставшееся в истории как «Диктат Папы» (1075), фактически ставило папу над всеми мирскими владыками.

Диктат папы Григория VII

1. Римская церковь создана единым Богом.

2. Только римский епископ по праву зовется вселенским.

3. Только он один может низлагать епископов и восстанавливать их.

4. Легат его на соборах занимает первое место пред всеми епископами, даже будучи в низших ступенях священства, и может приговаривать их к низложению.

5. Папа может низлагать отсутствующих.

6. С отлученными им мы не должны, между прочим, находиться в одном и том же доме.

7. Ему одному надлежит, смотря по надобности, издавать новые уставы, учреждать новые епархии, каноникаты превращать в аббатства и, наоборот, богатую епархию делить, бедные соединять.

8. Он один вправе распоряжаться знаками императорского достоинства.

9. Одному папе все князья лобызают ноги.

10. Только его имя поминается в церквах.

11. Он один в мире именуется папой.

12. Он может низлагать императоров.

13. Он может по мере надобности перемещать епископов с кафедры на кафедру.

14. В любую церковь, куда угодно, он может ставить клириков.

15. Поставленный папой может быть во главе какой-либо церкви, но не может быть в положении подчиненном; равно не может принимать высшей степени от какого-либо епископа.

16. Ни один собор без его соизволения не может называться всеобщим.

17. Ни одно постановление, ни одна книга не могут быть признаны каноническими без его санкции.

18. Никто не смеет отменить его решения, а он сам отменяет чьи угодно.

19. Никто ему не судья.

20. Никто не смеет привести в исполнение приговор над апеллирующим к папскому престолу.

21. Крупные дела любой церкви должны восходить до него.

22. Римская церковь никогда не заблуждалась и впредь, по свидетельству Писания, не будет заблуждаться.

23. Римский епископ, канонически поставленный, заслугами святого Петра непреложно получает святость…

24. По его изволению и разрешению подвластные могут жаловаться.

25. Без собора он может низлагать и восстановлять епископов.

26. Не считается католиком тот, кто не согласен с Римской церковью.

27. Подданных он может освобождать от присяги негодным владыкам[36].

Против выступили сторонники императора, чьим главным аргументом было, что королевская и императорская власть тоже происходит от Бога и такое двоевластие – Церковь и Империя – было заложено его волей изначально. Между сторонниками папы и императора были очень жаркие дебаты, со ссылками на римские юридические тексты. Плоды этих споров считаются первой политической литературой в европейской истории.

Но Григорий VII был настроен решительно и, воспользовавшись тем, что императором Генрихом IV были недовольны очень многие, попросту отлучил его от церкви. Это был страшный удар, потому что отлучение означало социальную смерть и прекращало действие феодального права – то есть все подданные отлученного правителя освобождались от присяги на верность.

Отлучение

В Средние века довольно многие вопросы подлежали компетенции церковного суда. Тот не мог вынести смертного приговора, да и к телесным наказаниям редко приговаривал, чаще всего он вообще мог только приказать человеку самому себя как-то наказать – поститься, стоять на коленях, заниматься самобичеванием и т. д. И это выполняли. Потому что неподчинение несло за собой ужасную кару, фактически социальную смерть – отлучение.

Отлучение от церкви означало, что человека не будут причащать, венчать, крестить его детей. Он не мог быть свидетелем в суде или занимать какую-либо должность, его присяга больше ничего не стоила. Он не мог заключать сделки – по той же причине. А в случае смерти он не мог быть даже похоронен на кладбище. Человек отвергался обществом, как при жизни, так и после смерти. Не стоит объяснять, что угроза отлучения действовала сильнее, чем любое, даже самое тяжелое и унизительное покаяние, которое могло грозить в качестве наказания за прегрешение.

Причем отлучению мог подвергнуться любой – епископ мог отлучить крестьянина, а папа, бывало, отлучал даже королей и герцогов, причем сразу вместе со всем королевством. А это означало, что во всем королевстве закрывались церкви и прекращались церковные службы. Никого не венчали, не отпевали и не крестили.

Правда, довольно часто священники не подчинялись и продолжали совершать службы, потому что папа далеко, он может еще передумать, если политика поменяется, а король или герцог – вот он, рядом, не послушаешься, так и казнить может. Но все равно некоторым королям и другим знатным сеньорам приходилось идти на поклон к папе (как Филиппу-Августу[37] или императору Генриху IV). Ведь отлучение предполагало разрыв всех вассальных и союзнических обязательств – никто из тех, кто принес отлученному монарху клятву верности, больше не был обязан ему повиноваться.

Императору пришлось не просто смириться, но примчаться в Италию и три дня в рубище униженно просить у папы аудиенции и прощения. Правда, конфликт этим был не исчерпан, император и папа ссорились еще несколько раз, в результате чего злоупотребление отлучением привело к тому, что эта мера стала привычной и потеряла прежнюю значимость (в отношении королей и императоров, разумеется, обычным людям она была по-прежнему страшна). Ну а по поводу назначения епископов удалось прийти к компромиссу.

Эрхарт Шон. Орудия пыток. XVI век

Компромисс был более выгоден папе, чем императору, но в данном случае важно не это. Дело в том, что борьба за инвеституру и Григорианские реформы привели к тому, что церковь наконец-то открыто заявила о своем праве на решение, в том числе и юридическое, религиозных вопросов и вопросов, касающихся внутренней организации церкви, отняв это право у светских властей. Это стало толчком к активному развитию канонического права. В то же время и светская власть начала осознавать, что надо обеспечивать свою независимость от церкви, и не на основе каких-то обычаев, а четкими недвусмысленными законами.

Немного о Генрихе IV

Думаю, у тех, кто раньше никогда не интересовался императором Генрихом IV, эта история могла вызывать к нему сочувствие. Поэтому стоит сказать о нем несколько слов, тем более что он имеет некоторое отношение к истории России.

Как писал хронист Бруно из Магдебурга[38], император с юности «ходил по обрывам вожделений, как немысленные конь и лошак, и он, который был королём многих народов, воздвиг в себе трон похоти, царице всех пороков. Он имел по две и по три наложницы сразу. Но, не довольствуясь ими, он когда слышал, что у кого-то есть молодая и красивая дочь или жена, то, если не мог ее соблазнить, приказывал приводить к себе силой».

Со своей женой Бертой Генрих не ладил, даже пытался развестись, но папа не разрешил. Тогда он, видимо из чувства долга, сделал ей пятерых детей, после чего снова попытался развестись. По рассказу Бруно, Генрих пытался подтолкнуть ее к измене, чтобы потом избавиться от нее на этом основании. Но королева обо всем догадалась, сделала вид, что согласна на свидание с красивым придворным, а когда Генрих явился, чтобы застукать их, притворилась, что в темноте приняла его за того самого придворного и велела избить за попытку домогательств.

Но в конце концов Генрих IV Берту пережил и женился снова – на Евпраксии Всеволодовне, внучке Ярослава Мудрого.

Ничего хорошего ей этот брак не принес. То ли она не оправдала каких-то надежд Генриха, то ли сказалась общая испорченность его натуры, то ли были правы те, кто говорил, что он входил в секту николаитов, практиковавшую оргии, но в 1093 году Евпраксия бежала в Рим, где на церковном соборе свидетельствовала против мужа, обвинив его в принуждении к супружеским изменам, в частности к сексуальным отношениям с его старшим сыном Конрадом, сыном Берты. А также обвинила Генриха в оргиях и сатанизме. Новый папа Урбан II признал ее жалобы справедливыми, отпустил ей грехи, а Генриха тогда в очередной раз отлучили от церкви, что, впрочем, его опять нисколько не исправило.

Церковный суд

Профессор Ричард Фраэр, преподаватель права и специалист по средневековой юриспруденции, в своей статье о теоретическом обосновании нового уголовного права высокого Средневековья пишет, что «церковные лидеры сочли за лучшее оставить месть Богу; церковь предпочла сосредоточиться на покаянии за неправедные поступки… Возмездие противоречило духу Нового Завета», но «хотя латинская церковь отвергла римское определение целей уголовного судопроизводства, церковные лидеры сохранили формы римской обвинительной процедуры».

Более того, папы старались следить за тем, чтобы в церковных судах строго соблюдали форму римского процесса. В условиях того бардака, который представляло собой европейское право и судопроизводство раннего и начала высокого Средневековья, церковь, следуя римской правовой процедуре, сохраняла для себя нишу, в которой царили относительный порядок и единообразие. Духовенство было подсудно только церковному суду, который не зависел от местных законов и правовых норм. А «римский обвинительный процесс, сохраненный западной церковью, – как пишет Ричард Фраэр, – включал строгий закон доказывания и строгое требование надлежащей правовой процедуры, что чрезвычайно затрудняло успешное судебное преследование по уголовным делам. Эта процессуальная форма защищала духовенство от любых обвинений в преступлениях, кроме самых обоснованных».

Какое-то время это всех более-менее устраивало. Церковь так защищала себя и своих служителей, тем более что терпимость и мягкие наказания в виде покаяний соответствовали религиозной доктрине. А светские власти мирились с тем, что духовенство вне их юрисдикции, соглашаясь, что Богу – Богово, а кесарю – кесарево.