Джованни Боккаччо

Душа любовью пленена… Полное собрание стихотворений

В ряде поздних стихотворений, уже не предававшихся огню, поэт обращается к порокам людей, обрушивая стрелы негодования прежде всего на алчность, ставшую, по его мнению, причиной упадка общественных нравов. Он призывает Закон (иносказательно – меч справедливости, «царицы мира») выправить порядки (XCII) и сетует на человеческую слабость: «Сегодня золото – кумир толпы, / Что о наживе думать лишь способна» (XCVI, 1–2). Получается, что социальные беды, как и природные катастрофы, рассмотренные во второй тенцоне (пожары, наводнения, эпидемии), происходят всецело по вине людей, грешных от самого рождения. Исправить положение может только Всевышний, и наступит час, когда из немого свидетеля преступлений Он станет грозным карающим судией (XCIV, 14). Флорентийские нувориши, называемые в народе «жирные» (popolo grasso), сколотили себе огромные состояния путем ростовщичества и различных неблаговидных махинаций. Богатство ценится куда больше, чем аристократизм и неразрывно связанное с ним (в представлении нашего автора, конечно) благородство души, потому что в золоте – реальная сила. Боккаччо, выходец из купеческой семьи, прекрасно понимал власть денег над своими современниками и одновременно мерзость погони за наживой. Наряду с жадностью опасен, по его мнению, и другой порок – чревоугодие. Может ли процветать поэзия там, где властвуют жажда насыщения желудка и стремление к роскоши любой ценой, где «баран пролез в верхи»? Слепота души прямо пропорциональна неутолимости людской утробы. Как некогда, после золотого века Сатурна, от смертных на небо ушла богиня справедливости Астрея, так и в дни Боккаччо щедрость и благочестие стали добровольными изгнанниками, не прижившимися на белом свете. Без щедрости меценатов чистая поэзия существовать не может, а без благочестия в душах невозможны благородные порывы и поступки, как намекает поэт в сонете XCIV. Отсюда в его творчестве возникает, как бы мельком, трагический образ поэта, не понятого временем и обществом, восстающего против тех, кто «променял учения благие / На суетность богатств и скопидомство» (XCV).

На общий минорный тон лирики Боккаччо последних лет повлияли еще два существенных обстоятельства. Первое заключается в глубоком разочаровании, постигшем его в результате неуспеха гуманистического предприятия – публичных лекций о Данте. Еще были живы во Флоренции гонители великого поэта-изгнанника, по крайней мере их ближайшие потомки, потому, сколь ни благородным было начинание Боккаччо, он встретил в итоге лишь отпор от сильных мира сего, то есть от городского магистрата, и неблагодарность простого народа. Один из недоброжелателей возбудил в душе поэта такую же бурю негодования, как и флорентийская вдова, в свое время отвергшая его ухаживания. Боккаччо прибегает к несвойственным ему прежде резким, даже грубым выражениям в адрес соотечественников с их узкими мещанскими понятиями. Так появляются «злобная чернь» и «коснеющий в скверне низкопробный плебс», из-за которых у поэта «повисли руки» и «пыл былых порывов угасает» (CXXII). Разве такие люди способны воспринимать поэзию Данте? Флоренция все еще остается неблагодарной мачехой, а не матерью своего великого сына, Данте Алигьери. Что же касается Джованни Боккаччо, то его, уроженца Парижа (если это так), проведшего лучшие годы в Неаполе, непрестанно тоскующего по этому городу, с флорентийским плебсом действительно мало что роднит.

Вторым обстоятельством послужило полученное из Неаполя известие о смерти мадонны Фьямметты. С этого момента лирика Боккаччо становится реквиемом по былой любви, с жалобами на нынешнее безрадостное существование. В прежних его крупных произведениях, таких как «Филострато» и «Тезеида», погибали мужчины, тогда как дамы оставались жить и благоденствовать на земле, не сильно тяготясь разлукой. В жизни Боккаччо все сложилось иначе: он пережил свою возлюбленную, как в свое время его кумиры – Данте и Петрарка. Основным творческим ориентиром в лирике теперь для него становятся, естественно, сонеты и канцоны Петрарки «На смерть мадонны Лауры» и «Новая жизнь» Данте. Но Боккаччо даже в эту трудную пору сохранил авторскую индивидуальность, свой задушевный стиль. Погас путеводный «огонек», светивший ему во мраке жизни, и не осталось цели на жизненном пути. Все помыслы поэта отныне устремлены на небеса, где пребывает его Фьямметта. Некогда земной ангел, она вступила в круг ангелов небесных, стала одним из них и смотрит из-за облаков на своего поэта просветленными глазами, лишь изредка являясь ему во сне или в видении. Боккаччо просит даму об одном: ходатайствовать перед высшими силами о скорейшем его переходе в мир иной для воссоединения с ней. Такова тема, переходящая из сонета в сонет. С аналогичной просьбой он обращается к Данте, к Деве Марии и к самому Христу. Присутствует она и в знаменитом сонете на смерть Петрарки (CXXVI). Без сомнения, это последнее стихотворение Боккаччо: своего великого друга он пережил лишь на несколько месяцев, умер он 21 декабря 1375 года.

* * *

Как было сказано, лирика Боккаччо, несмотря на ее известность в Европе и большое количество рукописных копий, дошла до нас не в лучшем виде. Собрать воедино достаточно разнородное лирическое наследие, которое сам автор не смог или не пожелал упорядочить, было задачей не из простых. Эта проблема оставалась нерешенной и в первой половине XIX века, когда во Флоренции впервые была предпринята попытка издания полного собрания сочинений Джованни Боккаччо. Впрочем, в настоящее время эти тома имеют лишь историческое значение. Первое научно-критическое издание стихотворений совместно с поэмой «Охота Дианы» было осуществлено только в 1914 году. Составитель и редактор в одном лице, Альдо Франческо Массера опирался исключительно на традицию манускриптов, а его текстологическая добросовестность и точность сделали эту работу непререкаемо авторитетной вплоть до настоящего времени. В основной раздел книги Массера включил стихотворения, авторство которых принадлежит Боккаччо несомненно. Сто двадцать шесть оригинальных текстов и семь сонетов других авторов, корреспондентов, в нумерации римскими цифрами. Во всех последующих изданиях (наше – не исключение) состав этого раздела остается неизменным. В разделе «Приложение» Массера поместил двадцать девять сонетов, в авторстве которых он по разным причинам сомневался. Дословно этот раздел называется «Приложение из сонетов вероятно боккаччиевских» (Appendice di sonetti probabilmente boccacceschi).

Впоследствии крупный специалист по Боккаччо Витторе Бранка в своем критическом издании 1939 года оставил без изменений концепцию Массеры, но дополнил второй раздел рядом стихотворений, главным образом канцон (они пронумерованы арабскими цифрами). В его издании раздел «сомнительного» получил название «Вторая часть» и включал в себя сорок одно стихотворение. Из них только одно, под номером 41, – пространный религиозный гимн, мы не воспроизводим, как произведение, нехарактерное для Боккаччо.

В России оба этих издания не вызвали интереса. Можно сказать, что обращение русских переводчиков к лирике Боккаччо носило эпизодический, случайный характер и, как правило, преследовало весьма скромную цель – заполнить хоть чем-то пробел в наших представлениях о литературе Возрождения. Первым, кто попробовал себя на этом поприще, был Юрий Верховский, талантливый переводчик Петрарки, а также «Фьезоланских нимф» Боккаччо. В свой авторский сборник «Поэты Возрождения» (первое издание – 1948 год) он включил три сонета Боккаччо (XCIII, XCIX и 32). Последний сонет, озаглавленный Верховским «Данте о себе», – из числа «сомнительных». В Италии его автором признается, и вполне обоснованно, поэт старшего поколения Чино да Пистойя. В 1974 году в томе «Европейские поэты Возрождения» знаменитой «Библиотеки всемирной литературы» напечатано также три сонета, на сей раз в переводе Евгения Солоновича (I, VI и все тот же сонет сомнительного авторства под номером 32). Год спустя в книге «Малые произведения» издательства «Художественная литература», приуроченной к 600-летию со дня смерти Боккаччо, была представлена самая крупная в России подборка: шестнадцать сонетов и одна баллата. Примечательно, что редактор книги, известный литературовед Николай Томашевский, в базовые итальянские издания не заглядывал, иначе как объяснить сплошную путаницу с нумерацией стихотворений, а также отсутствие элементарной хронологии? К примеру, подборка открывается сонетом VI, а на деле это все тот же сонет XCIII, уже известный по переводу Верховского. К тому же поэтическая техника переводов Юрия Корнеева, представленных в этой книге, оставляет желать лучшего, вызывая ощущение работы, сделанной на скорую руку.

С переводами песен из «Декамерона» дело обстояло лучше. Для классического перевода Александра Веселовского их выполнил Петр Вейнберг шести- и четырехстопным ямбом в духе русской поэзии конца XIX века. При переиздании этого перевода издательством Academia в советское время, в 1927 году, устаревшие уже тогда работы Вейнберга были заменены мастерскими переводами Михаила Кузмина и Михаила Лозинского. Позднейший перевод «Декамерона», принадлежащий Николаю Любимову, содержит стихотворные вставки работы Юрия Корнеева, чьи тексты далеко не исчерпывают возможности их передачи на русском языке. В нашей книге представлен новый перевод всех десяти песен, вскрывающий художественные особенности оригинала, которые не отражены полностью в прежних работах.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что освоение лирики Боккаччо в России шло долгим путем проб и ошибок, но в настоящее время назрела необходимость объективного научного и творческого подхода к ней. Свои боккаччиевские штудии я начал в юбилейном 2013 году. Толчком к этой работе стало приглашение прочитать внепрограммную лекцию студентам филфака Южного федерального университета в Ростове-на-Дону о творчестве Боккаччо. Вместо ожидаемого пережевывания новелл «Декамерона» аудитории был преподнесен обзор произведений неаполитанского периода, раскрыто их влияние на зрелое творчество писателя – в той мере, в какой я тогда владел предметом. Стало очевидно следующее: пробелы в наших знаниях о творчестве одного из пионеров европейского Возрождения велики и их нужно постепенно заполнять. Четыре года ушло на кропотливую работу над переводом «Филострато». В работе над лирикой, осуществлявшейся параллельно с этим замыслом, возникали существенные трудности, преодолеть которые мне помогло сотрудничество с Владимиром Ослоном на сетевом форуме «Век перевода». Автор замечательных переводов из Байрона, Верлена, Эдмона Арокура, Жюля Верна, мой коллега быстро и успешно вжился в замысловатый слог старинной итальянской поэзии, взяв на себя перевод половины объема книги.

Наш творческий тандем достиг поставленной цели: «Охота Дианы» и весь массив лирики (включая вставные песни из «Декамерона») предстают в исполнении двух переводчиков единым целым. Мы неизменно стремились следовать тексту подлинника и лучшим традициям русской школы художественного перевода. В какой мере нам это удалось, решать читателям этой книги.

А. Триандафилиди

Стихотворения

I

Вблизи ручья на пажити зеленой,

Средь трав обильных и цветов прелестных,

Сидели три создания небесных,

Беседуя о милых увлеченно.

Из-под венков листвы переплетенной

Блестело злато их волос чудесных,

Слились два цвета в сочетаньях тесных

От ветерка, что веял благосклонно.

Я рядом был, ко мне донесся с луга

Вопрос одной: «А если б недалече

Увидели любимых, мы с испуга

Бежали б тотчас?» – «О, какие речи, —

Ответила другая. – Нам, подруга,

Спасаться бегством от желанной встречи?»

II

Где тысячи дерев тенистый кров,

Она, в одежде легкой и парящей,

И глазками, и болтовней манящей

Раскинула силки; от ветерков

Власы, что златом я признать готов,

Рассыпались – вот ангел настоящий,

В своих роскошных локонах таящий

Не счесть приманок хитрых и крючков.

Кто смотрит на нее, тот в западне,

И так крепка та сеть ее тугая,

Сколь ни стремись, а не расторгнешь петель.

Гляжу, и ясно совершенно мне,

Что в плен попался, не предполагая,

Сколь может быть опасна добродетель.

III

Рак пламенел, к полудню время шло,

Вздыхал зефир при благостной погоде,

На море гладь, и тишь на небосводе —

И там она, где солнце не пекло.

Такую б небо полюбить могло,

Когда меж донн кружилась в хороводе,

И локоны, завитые по моде,

Убора злато плотно облекло.

Нептун, и Главк, и Форкий, и Фетида

Из вод глядели, словно говоря:

«Юпитер бы Европой пренебрег».

Я – за скалой, – увы, моя планида! —

Так зачарован, на нее смотря,

Что сам скалою обратиться смог.

IV

Из Юлиевой гавани привел

Меня Амор под мирты в пору зноя.

На небе тишь, и море штилевое,

Зефир лишь, повевающий на дол,

Трепля верхушки, шелест произвел,

Когда мне вдруг послышалось такое

Пленительное пенье, что, покоя

Лишившись, я его небесным счел.

«То ангелицы, нимфы иль богини

В прекрасном месте слышится напев

Любви старинной», – мысль пришла украдкой.

Гляжу и вижу, как в тени дерев

На травах и цветах усевшись, сладко

Поет моя прелестная с другими.

V

Ни усыпивший Аргусовы взгляды,

Ни той кифары чудодейный звон,

Которой встарь владыка Амфион

Для стен фиванских двигал скал громады;

Ни глас сирен, не знающих пощады,

Что Одиссея тщетно звал в полон;

И никакой иной, коль мог бы он

В себе таить и бо́льшие услады, —

Ничто вовеки не сравнится с гласом,

Когда поет мой дивный ангелок,

Листвой, цветами кудри украшая.

В грудь огонек мне входит тем же часом,

В очах прекрасных он берет исток,

Как сто пожаров сердце мне сжигая.

VI

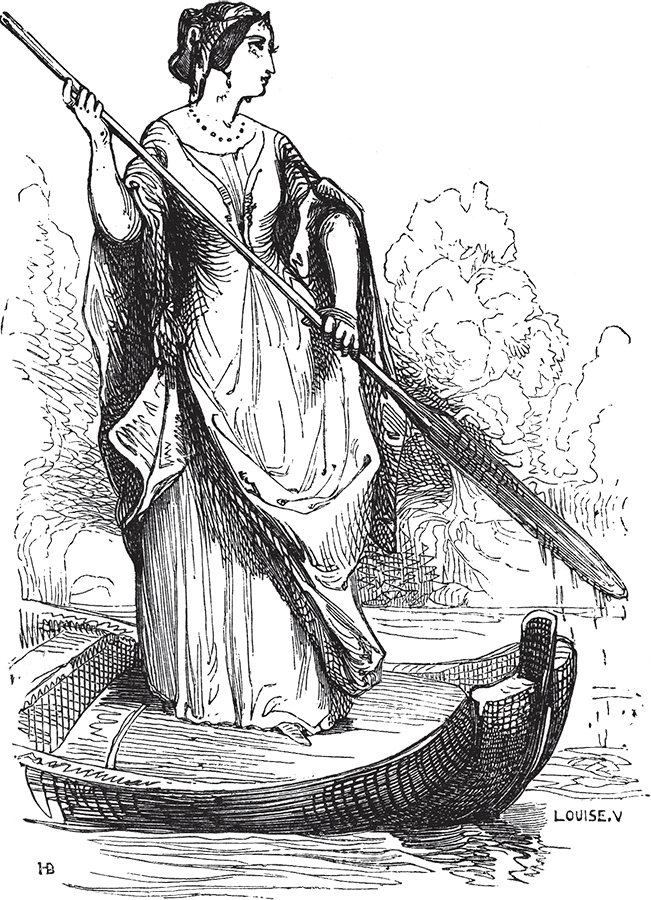

Каталась донна в небольшом челне,

Что быстро глади рассекал морские,

Сидели рядом спутницы младые,

Она же пела сладостно вполне.

От берега на остров по волне,

Затем назад, компании честны́е

Встречали, словно видели впервые

Ее, которой место в вышине.

Я замечал, следя за ней глазами,

Что люди к ней приковывали взгляды,

Как будто очарованные все.

И чувства пробуждались, точно пламя,

Не будет в жизни большей мне отрады,

Чем петь о неземной ее красе.

VII

Кто не поверит в сказку о дельфине,

Приплывшем, слыша Ариона глас,

Туда, где шел разбойничий баркас,

И бывшем как слуга при господине, —

Когда она нередко по пучине

В челне коротком в самый тихий час

Плывет и голосом чарует нас

Таким, какой пристал бы лишь богине?

Ей, мнится, угождает Посейдон,

Затишье посылая, и буруны

Не смеют подниматься за кормой.

Блажен, кто внемлет, сердцем упоен,

Кто удостоен милостью Фортуны

Мадонны глас услышать неземной!

VIII

Ту песнь, что древле пел Орфей, смирив

Пса Цербера и кормчего Харона,

Иль ту, с которой лира Амфиона

Ваяла стены семивратных Фив,

Иль ту, что, Иппокрену огласив,

Поют все те, на чьем челе корона

Из листьев лавра, так что упоенно

Внимают музы, боги, слух склонив, —

Наверное, похвалит очень скупо

Та дама, кто красой затмила всех,

Речами и повадками своими.

А я-то вознамерился на смех

О ней поведать виршами худыми!

Вы видите, насколько это глупо!

IX

Белейшие жемчужины Востока

Блеснут под лалом пурпурным, живым,

Раскрывшись от улыбки нешироко;

Огнь под бровями черными таим,

Юпитер там с Венерой ясноокой,

Цвет лилии мешается с другим —

Пунцовых роз, палитрой той высокой,

Что не создать искусством никаким.

Волос прекрасных золото витое

Лоб осеняет, чудной их красе

И сам Амор дивится, ослепленный.

Описанному равно остальное,

В ней части тела соразмерны все.

Ты скажешь: ангел, видя облик донны.

Х

Кудрей прекрасных волны золотые,

Невинно-искрометный взор очей,

Живой задор бесхитростных речей,

Веселый смех, изысканно-простые

Манеры донны – дал ли это ты ей,

Амор, иль клад природы спрятан в ней,

Но лишь она владелица ключей

К душе, где ран следы неизжитые.

Меня тоска гнетет, всё поглощая,

Несбыточной надеждой бременя,

Но возмещенья мук не обещая.

Взор донны, наподобие огня,

Столь живо жжет, желаньями смущая,

Что чувств иных нет в сердце у меня.

XI

То блещущее пламя, чьим пыланьем

Когда-то путь любви мне был открыт,

Сжигает так, что, если воспарит

Душа вослед Аморовым призваньям,

Слабеет воля под его сияньем

И слепнут очи, сразу отгорит

Мой должный пыл, подавлен и разбит,

Я становлюсь бесчувственным созданьем.

Пока я в замешательстве таком,

Смеются над моим нелепым видом,

А кто вздохнет порою, сострадая.

Так, значит, эта страсть, которой жгом,

Вскрывает всё, что полагал я скрытым,

Меня свободы начисто лишая.

XII

Зрачки мои не в силах воспринять

Любовный свет, что искры испускает

В глаза мои и в сердце проникает,

Оставив в нем, Амор, твою печать —

Как образ той, от коей мне страдать,

Так и того, кто мной повелевает,

И боль меня всего одолевает,

Как вижу я мадонны благодать.

Так, супротив желания и воли,

В присутствии ее я должен сразу

Куда-то отводить глаза свои.

О тягостный удел, причина боли:

На ту, что так всегда желанна глазу,

Взглянуть не смею от своей любви!

XIII

Взгляни я на прекрасных два зрачка —

Пылает сердце в их огне желанном

И в душу мне таинственным чеканом

Вбивается их образ на века.

Мой господин, другого огонька

Не шли мне, рая не сули обманом,

Сей пламень мне – отрадой и тираном,

Спасенье в нем, и гибель с ним близка.

Прошу я, лук свой отложи разящий,

Довольно, что я пленник этих глаз

И что твои нерасторжимы путы.

Пока ты всё прекраснее и слаще

Мне делаешь ее, как вот сейчас,

Лишь смерть меня спасет от пытки лютой.

XIV

Великий пыл любовного желанья

Зажег мне сердце юное и точит,

И всё сильнее в нем день ото дня;

Продлится до конца существованья,

Иные страсти гонит из меня

И правит мною всюду как захочет.

. . . . . . . .

XV

Мне не под силу, как направлю взгляд

На розы-губы, на глаза-светила,

На лик и кудри золотые милой,

Что на земле мне дарит рай услад,

Умом постигнуть, знать я был бы рад,

Что в ней чудесней, что меня пленило:

Стать ангелицы дивной, легкокрылой

Иль смех, чьи ноты сладостно звучат.

Когда искрятся эти звезды светом

И днем как будто меркнут небеса,

Весь дольний мир в улыбке расцветет.

К ним сердцем устремляюсь, и при этом

Во мне преображенья чудеса,

Я на земле вкушаю райский плод.

XVI

Улыбка и чарующее слово,

Кудрей сплетенье, где мой взор увяз,

И руки, что меня сто тысяч раз

Убили и вернули к жизни снова, —

Всё это языки огня шального,

Что грудь мне жжет и ослепляет глаз

С тех пор, как донны лик меня потряс

И лика видеть не хочу иного.

Так выглядит, мне думается, та

Отрада, что блаженством одаряет

И возвещает смертным благодать.

Им чистая сияет красота,

Им добродетель крылья оперяет,

Чтоб вознести в лазоревую гладь.

XVII

Бывает, что, уйдя в себя на миг

И весь отдавшись мысли сокровенной,

Я высоко парю над сферой бренной

И вижу в небе ту, чей светлый лик

Льет благодать, как воду льет родник,

И чей лучистый взор меня мгновенно

Слепит и оплетает сетью плена,

Чтоб неземной восторг во мне возник.

Тогда, свое являя совершенство,

Небесные черты и добродетель,

Что Бог ей дал, над миром водворив,

Она родит в моей душе блаженство,

Какого лишь один Амор владетель,

И разжигает мой к добру порыв.

XVIII

Гляжу на вас, на светлую, благую,

И входит, донна, сквозь глаза в меня

Та нежность, что покой дарит, гоня

Из сердца муки, боль мою страстну́ю,

Желания внушает зачастую,

Все суетные мысли проясня,

Так вашу красоту постигну я,

Единственную в мире, неземную.

И здесь я прославляю свой удел,

Амора, что отдал меня во власть вам

С тех пор, как взор на вас я бросил смело.

Сильней мой дух желаньем не горел,

Чтоб обладать недостижимым счастьем —

Принадлежать красавице всецело.

XIX

Меня терзает чувственный недуг,

Когда смотрю и глаз отвесть не смею

От ваших, как прикованный, и млею,

И вздох из сердца испускаю вдруг,

Что усмиряет бурю тысяч мук,

Рождаемых горячкою моею;

Я обуздать желанья не умею,

Судом богов войдя в любовный круг.

И коль глаза, любовь с надеждой вместе

Вливающие в грудь мне, станут мне

Враждебны, разве мира я дождусь?

Вас не прошу идти я против чести,

Лишь вздох – его хватило бы вполне

Унять огонь, в котором я мечусь.

XX

Так сладостно в капкан меня завлек

Амор ее прекрасными очами,

Что чем я дальше от нее, тем даме

Затягивать сильней на мне силок.

Я выхода не вижу, но далек

От мысли, чтоб распутаться, сетями

Доволен, и любовными страстями,

И нежной властью, что признать я смог.

Кто хочет, пусть пеняет на Амора,

А я его до сей поры хвалю,

Лишь только б не сжигал меня мой вождь.

Благословляю ясный светоч взора,

Что сердцем я так сладостно люблю,

Я сам не свой, его познавши мощь.

XXI

Амора порицают зачастую

За то, что он зануден и труслив,

Жестоковыен, загребущ, кичлив

И вздохами изводит подчистую.

А он и тем, кто речь ведет такую,

Навязывает выспренний порыв,

Путь к чести и отваге им открыв

И к благости мысль обратив людскую.

Амор пронзает душу, и она,

Вся трепеща, сливается с ним скоро,

Смирения и чуткости полна.

Он позволяет избежать раздора;

Им злонамеренность побеждена:

Кто ж устоит пред чарами Амора?