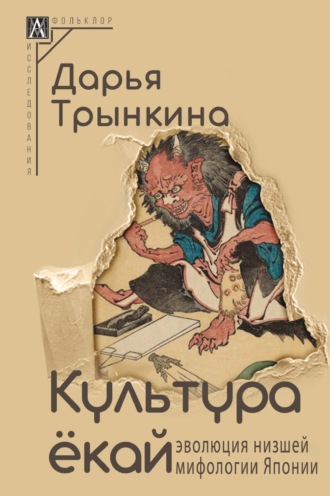

Дарья Трынкина

Культура ёкай. Эволюция низшей мифологии Японии

Источники о ёкай

Поговорим об исторических источниках, в которых содержатся сведения о персонажах низшей мифологии Японии. Так как конечной точкой нашего обзора в большинстве случаев является начало XX века, мы не брали более поздние фольклорные сборники. Каждый источник в нашем обзоре будет снабжен указанием на издание и автора перевода. Мы старались использовать общедоступные тексты на русском языке, чтобы при желании читатели могли познакомиться с ними самостоятельно.

Разделим использованные источники на несколько групп. Первая из этих групп – это самые ранние письменные памятники Японии. Старейший из них – Кодзики («Записи о деяниях древности») – свод мифов, легенд и исторических преданий. Наряду с Нихон сёки («Анналы Японии») и Кудзики («Записи о минувших делах») является одной из трех книг, почитаемых в синтоизме. Создание Кодзики относят к 712 году, а составителем их является ученый Оно-но Ясумаро (ум. в 723) – японский культурный деятель периода Нара, глава Министерства народных дел.

Кодзики состоит из трех свитков. В первом свитке содержится основной цикл мифов, сказаний и вставленных в них стихотворений-песен: от космогонического мифа о возникновении Вселенной до мифов о богах-прародителях и перипетиях их взаимоотношений, о сотворении Земли – страны Ямато. Здесь же помещены цикл о героических подвигах божественных предков и героев и повествования о деятельности их божественных потомков на земле, а также говорится о появлении на свет отца легендарного японского императора Ямато Камуямато Иварэ-хико (посмертное имя Дзимму), основателя императорской династии Японии. Во втором свитке мифы постепенно переходят сначала в легендарную, а затем и реальную историю: от исторического предания о походе Камуямато Иварэ-хико до рассказа о конце правления вождя союза японских племен Хомуда-вакэ (посмертное имя Одзин) (начало V в.). В третьем свитке в сжатой форме излагаются сведения о правящей династии и некоторые исторические события, охватывающие период до 628 года. В сказания включались многочисленные стихи: пятистишия – танка и «длинные песни» – нагаута. На русский язык Кодзики были переведены Е. М. Пинус и Н. И. Фельдман; мы работали с изданием «Кодзики. Мифы Древней Японии» (Екатеринбург, 2005).

Нужно заметить, что значение Кодзики в истории японской культуры было осознано не сразу. В течение более 500 лет после его создания предпочтение отдавалось памятнику официальной японской историографии Нихон сёки (720), написанному в духе китайских хроник, который благодаря авторитету классической китайской культуры и языка рассматривался как канонический.

Нихон сёки – это самый обширный по содержанию и объему письменный памятник эпохи Нара (710–794). В отличие от Кодзики как историко-мифологического свода, где летопись и жизнеописания властителей страны занимали одинаковое место с записями сказаний и преданий о героях древности, Нихон сёки с самого начала задумывалось как произведение иного жанра: оно должно было повествовать об истории страны и генеалогии императоров. Структурно Нихон сёки сходно с Кодзики и тоже состоит из трех свитков. Первые две главы первого свитка посвящены эре богов. В них собраны космогонические мифы, а также часть сказаний о завоевательных походах древних героев. История эры людей начинается с третьей главы первого свитка, с повествования о походах и правлении полулегендарного императора Дзимму. Далее генеалогия императоров перемежается с историческими сказаниями и преданиями о завоевательных походах. Завершается свиток историей правления императора Мурэмицу (499–506). Второй свиток посвящен истории правления императора Тэмму (672–686), третий – правлению императрицы Дзито (686–696). Кроме того, Нихон сёки предлагает несколько вариантов одного сюжета, что делает хронику во многом более ценным источником, представляющим различные существовавшие мифологические комплексы. Например, рождение Аматэрасу, Цукуёми и Сусаноо, главных персонажей японской мифологии, дано, помимо основного сюжета, в 11 версиях. На русский язык Нихон сёки были переведены А. Н. Мещеряковым и Л. М. Ермаковой; при написании работы мы использовали двухтомник «Нихон сёки – Анналы Японии» (М., 1997).

Продолжат наш список Фудоки («Записи обычаев и земель») – историко-географические описания провинций Японии. Они были составлены в первой половине VIII века, а в IX веке получили свое название «фудоки». Описания содержат исторические данные (о походах японских вождей, борьбе с неяпонскими племенами, переселении корейцев на Японские острова и пр.), административную структуру Японии VII–VIII веков (провинции, уезды, села, почтовые дворы и храмы), географические сведения (названия и местонахождение гор, рек и т. п.), экономические справки (перечисление сельскохозяйственных культур, добыча ископаемых, продукты ремесла), описание флоры и фауны, а также значительный фольклорный материал (мифы, легенды, сказания, песни и поговорки). В отечественной историографии Фудоки были переведены К. А. Поповым и изданы в двух томах: «Идзумо Фудоки» (М., 1966) и «Древние Фудоки» (М., 1969).

Рисунок 8. Неизвестный художник. Божества, выманивающие Аматэрасу из пещеры (эпоха Эдо)

Обратимся теперь к художественным произведениям эпохи Хэйан (794–1185) – «золотому веку» японской культуры. Прежде всего мы расскажем о таком жанре, как моногатари (物語 буквально: рассказ, повествование о чем-либо). В жанровом отношении под моногатари понималось любое повествовательное произведение, будь то роман или эпопея. Все моногатари принято подразделять на две группы: цукури-моногатари и ута-моногатари. Цукури-моногатари, то есть сделанные, созданные, сочиненные повествования, вели рассказ о событиях, происходящих вне реального мира; в их основе лежали старинные предания о героях и богах, невиданных красавицах и их удивительных судьбах. В отличие от цукури-моногатари, ута-моногатари, что значит «песенные повествования», были более реалистичны и состояли из большого числа миниатюр, в которых проза перемежалась со стихами. К числу наиболее значительных произведений, написанных в жанре ута-моногатари, относится Исэ моногатари («Повесть об Исэ») – литературный памятник IХ – Х веков, повесть о любовных похождениях кугэ – японского аристократа, распадающаяся на ряд самостоятельных (иногда очень коротких) новелл-эпизодов. Автором повести по традиции считается знаменитый хэйанский поэт Аривара Нарихира. Перевод Исэ моногатари на русский язык был сделан Н. И. Конрадом с издания Тюкокан в Токио: «Хёсяку Исэ моногатари», Токио, 45-й год Мэйдзи (1912). Мы работали с изданием «Исэ моногатари. Японская лирическая повесть начала X века» (М., 1979).

Структура повести в виде собрания новелл, посвященных одному герою, была заимствована впоследствии многими японскими авторами, в том числе Мурасаки Сикибу в Гэндзи моногатари («Повести о Гэндзи») – одном из крупнейших памятников японской классики. Его появление стало апогеем развития блистательной хэйанской культуры на рубеже Х и ХI веков. В романе – 54 главы, более 300 персонажей, 30 из которых можно считать главными, действие же охватывает отрезок в 70 лет. В центре повествования – жизнь и любовные похождения побочного сына императора – принца Гэндзи. Сюжет романа чрезвычайно сложен. Судьбы героев переплетаются самым неожиданным образом, необычайной эмоциональной высоты достигают чувства и переживания. Роман делится на три части: юность Гэндзи; зрелые годы – ссылка и возвращение в столицу, слава и смерть; жизнь Каору – приемного сына Гэндзи. Мы работали с трехтомником «Повесть о Гэндзи» (М., 2010). Перевод был выполнен Т. Л. Соколовой-Делюсиной с текста, опубликованного издательством «Иванами» в серии «Японская классическая литература» («Нихонкотэн бунгаку тайкэй»). Т. 14–18 (Токио, 1975).

Еще одна моногатари, которой мы коснемся, это Окагами (букв. «Великое зерцало») – литературное произведение, представляющее собой серию жизнеописаний императоров и высших сановников из рода Фудзивара с 850 по 1025 год. Почему же моногатари? Окагами относится к жанру «исторических повествований» (рэкиси-моногатари). В таких произведениях реальность воссоздавалась с помощью бесчисленных биографий; история в них рассматривалась как череда человеческих судеб. Для автора Окагами жизнеописание было наиболее адекватной формой изображения времени. Сочинение «Великое зерцало» написано в духе «беседы посвященных», воспоминаний двух старцев, свидетелей незапамятных времен. Окагами было создано либо в 1025 году, либо в середине или конце XI века, а по другой версии – в ХII веке. На русский язык «Окагами» было переведено Е. М. Дьяконовой. Мы работали с изданием «О: кагами – Великое зерцало» (СПб., 2000).

Рисунок 9. Цукиока Ёситоси. Сто видов луны: луна над Исияма (1889) (Мурасаки, автор «Повести о Гэндзи», смотрит на луну)

Одним из ответвлений жанра «моногатари» является гунки-моногатари (воинские повествования) – литературный жанр, сформировавшийся на рубеже XII–XIII веков. Гунки-моногатари берет начало от устных описаний военных столкновений X и XI веков. Эти описания к началу периода Камакура сложились в особый жанр устного рассказа – катаримоно, исполнявшегося сказителями. При этом рассказчиками могли быть как мужчины, так и женщины, а исполнение происходило как под аккомпанемент музыкального инструмента – бива, так и без него. Считалось, что исполнение сюжетов о жестоких битвах может усмирить души погибших воинов.

Самым значительным и ярким произведением в жанре гунки-моногатари является «Хэйкэ моногатари» («Повесть о доме Тайра»). Оно было создано в начале XIII века. Повествование относится к одной из самых трагических страниц в истории Японии – борьбе двух враждующих кланов Тайра и Минамото в 80-е годы XII века (война Гэмпэй), закончившейся гибелью дома Тайра и установлением первого сёгуната.

Повесть дошла до нас во множестве списков и вариантов: от самых коротких до столь обширных, что некоторые их части получали заголовки и далее существовали как самостоятельные произведения (особенно следует упомянуть текст «Мечи» 11-й книги «Повести о доме Тайра»). Наличие такого большого числа вариантов свидетельствует о том, что «Повесть о доме Тайра» имела народные истоки, фольклорное происхождение. И передавалась она сначала из уст в уста благодаря певцам-сказителям, которые вели рассказ, аккомпанируя себе на бива. Об одном из таких странствующих музыкантов рассказывается в знаменитом рассказе «Безухий Хоити», который прославился именно исполнением «Повести о доме Тайра». На русский язык «Хэйкэ моногатари» было переведено И. Л. Иоффе (псевдоним – И. Львова) мы работали с изданием «Повесть о доме Тайра» (СПб., 2005).

Рассмотрим теперь совсем иной жанр японской прозы – дневниковые записи «дзуйхицу» (「随筆」 «вслед за кистью»). Основательницей этого жанра по праву считается придворная дама Сэй Сёнагон, автор «Записок у изголовья» – одного из наиболее известных произведений хэйанской прозы. Именно «Записки у изголовья» положили начало жанру дзуйхицу в японской литературе. Дзуйхицу подразумевал создание записок, «не предназначенных для чужих глаз», а потому дающих возможность, не боясь упреков и косых взглядов, описывать все что угодно: дворцовые торжества и работающих в поле крестьян, великолепие императрицы и ссору с начальником стражи. Жанр дзуйхицу не требовал соблюдения сюжетной канвы, наоборот, произведение было соткано из множества больших и маленьких главок (данов), совершенно друг с другом не связанных, каждая из которых была посвящена какому-нибудь одному предмету: эпизоду из дворцовой жизни, явлению природы, характерам и привычкам. В «Записках у изголовья» таких главок – 306. Некоторые из них имеют названия: «То, что приятно», «То, что страшно», «То, о чем сожалеешь», «Птицы», «Море» и т. д. Период написания «Записок у изголовья», приблизительно, 986–1000 годы, когда Сэй Сёнагон находилась на службе в свите юной императрицы Тэйси (или Садако – супруги императора Итидзё). Перевод на русский язык осуществлен В. Н. Марковой; мы использовали издание Сэй Сёнагон «Записки у изголовья» (М., 2008).

Рисунок 10. Утагава Куниёси. Секреты стратегии (призраки клана Тайра выходят из глубины) (1853)

Вышеперечисленные источники можно назвать своего рода «общими работами», в которых иногда встречаются описания различных демонологических персонажей или же ритуалы, связанные с ними. Однако в Японии ещё с периода Нара зарождается совершенно особенный жанр литературы о чудесном. Это сэцува – собрания буддийских легенд. Среди них стоит выделить «Нихон рё: ики» – первый сборник рассказов о сверхъестественном.

«Нихон рё: ики» («Нихонкоку гэмпо: дзэнъаку рё: ики» – «Записки о чудесах дивных воздаяния прижизненного за добрые и злые дела, случившиеся в стране Японии») – это собрание буддийских легенд, преданий, притч, анекдотов, фантастических и нравоучительных историй, составленное на рубеже VIII–IX веков буддийским монахом Кёкай из храма Якусидзи, расположенном в столице Нара. Этот жанр, определяемый в японской науке как «буддийская литература устных рассказов» (буккё: сэцува бунгаку), получил значительное развитие в Средневековье. Общей чертой таких произведений является мозаичность (привлечение материала из самых разных источников, установка на отсутствие авторства – авторы считали себя не более чем составителями, и предназначением текста было не самовыражение, а воздействие на других людей), сюжетность передаваемых историй, достаточно широкая аудитория. Проповедническая активность буддизма предопределяла дидактичность используемых им нарративных текстов и сводила бесконечное количество жизненных ситуаций к ограниченному набору поучительных выводов. Здесь можно увидеть образцы вознагражденной праведности и наказанного злодейства, а не обеспечение литературно-эстетических запросов. Истории «Нихон рё: ики» представляют собой развернутое в пространстве и времени повествование, эксплицирующее ту или иную буддийскую этическую догму. Перевод Нихон рё: ики на русский язык был выполнен А. Н. Мещеряковым, нами использовалось издание «Нихон рё: ики. Японские легенды о чудесах. Свитки 1-й, 2-й и 3-й» (СПб., 1995).

Кроме Нихон рё: ики самыми известными сборниками сэцува являются «Кондзяку моногатари» («Собрание стародавних повестей»; 1120 г.) и «Удзи сюи моногатари» («Повести, собранные в Удзи», 20-е гг. XIII в.).

«Собрание стародавних повестей» («Кондзяку моногатари-сю:», 1120-е гг.) – это самый крупный сборник поучительных рассказов сэцува. Н. Н. Трубникова пишет, что он насчитывает 31 свиток, причем три из них не сохранились или были запланированы, но так и не составлены; известно только их место в структуре сборника. Три десятка рассказов из общего числа также неизвестны: сохранились только их порядковые номера и заглавия. Сборник делится на три части: «Индия», «Китай» и «Наша страна». Назван сборник по однотипному началу всех сэцува в нем: со слов «в стародавние времена…», (кон-дзяку). Особенно интересны свитки 20-й «Границы между мирами» и 27-й «Призраки и духи». В первом речь идет о чудесах, «по которым люди узнают о других мирах», во втором – о самых разных проявлениях сверхъестественного и персонажах актуальной мифологии. Мы работали с переводом «Кондзяку моногатари-сю» Н. Н. Трубниковой, размещенным на ее сайте[47].

Сборник «Удзи сюи моногатари» («Повести, собранные в Удзи») был предположительно составлен в XIII веке, до нашего времени он дошел в более поздних списках (единственный полный список датируется 1695 г.). В сборник входят 197 сэцува в пятнадцати свитках, однако, в отличие от «Кондзяку моногатари», в случае с «Удзи сюй моногатари» сложно говорить об однозначной классификации рассказов по сферам. Само название сборник получает по имени «старшего советника из Удзи», его составителя – как указывает переводчик Г. Г. Свиридов, скорее всего выдуманного автором или авторами литературного персонажа. «Удзи сюи моногатари» были изданы на русском языке в 2019 году: «Рассказы, собранные в Удзи» (СПб., 2019).

В XIII веке проза сэцува вступила в завершающий этап своего развития, и в рассказах все чаще стали действовать реальные исторические личности – государственные деятели, поэты, художники. Этот литературный жанр понемногу размывался, и на смену ему пришел жанр отогидзоси, или же муромати-моногатари, который наследовал от сэцува не только направленность на повествование о волшебном, но и анонимность, использование известных сюжетов и религиозную окраску произведений. К их литературным особенностям относится сюжетность, обилие вставных легенд, часто – наличие концовки дидактического характера. Все произведения написаны на языке, близком к разговорному языку той эпохи. Отогидзоси чрезвычайно разнообразны по тематике: среди них присутствуют сюжеты о придворной жизни, вдохновленные произведениями эпохи Хэйан, религиозные нарративы, рассказы о воинах и их победах, берущие начало от гунки-моногатари, народные сказки и легенды о далеких странах. Мы работали со сборником рассказов-отогидзоси в переводе М. В. Торопыгиной – «Месть Акимити» (СПб., 2007). «Месть Акимити» – это сборник из 29 отогидзоси, которые были созданы в период XIV–XVI веков.

В период Эдо (1600–1867) «литература о чудесном» находит себе истинное воплощение. Появляется жанр под названием кайдан 「怪談」. Первый иероглиф 「怪」 означает «странный», «удивительный», «загадочный». Мы уже встречались с ним при обозначении существ из японского демонологического пантеона. Этот иероглиф используется в словах ёкай 「妖怪」 и моно-но кэ 「物の怪」, им же записывается слово «аякаси». Второй иероглиф из слова «кайдан» 「談」 означает «разговор, беседа, история, рассказ» и отсылает нас к традиции устных рассказов. Соответственно, кайдан – это истории о сверхъестественных явлениях. В исторических документах слово «кайдан» появляется только в XVII веке. Кайдан возникает вместе с развитием японской экономики. Бродячие торговцы, артисты, монахи распространяли разные занимательные истории по всей стране, включая города и отдаленные села. Сюжеты брались из разнообразных источников, от недавних событий до классических китайских произведений. Позже та часть их, которая относилась к различным мистическим событиям, стала называться кайдан.

Рисунок 11. Неизвестный художник. Пирушка у демонов (2-я. пол. XIX в.)

Само слово «кайдан» было популяризировано в западной культуре благодаря Лафкадио Хёрну – блестящему японисту, автору книг о Японии, который сыграл большую роль в фиксации и популяризации японского фольклора и знакомстве западной публики с японской культурой и бытом. Лафкадио Хёрн написал 14 книг о Японии, включавших воспоминания, пересказы народных сказок и легенд, очерки и этюды из жизни японцев. Глубина и проницательность в понимании аспектов японской культуры привели к тому, что многие его труды до сих пор издаются в переводе на японский язык. Темы, которые он затрагивал в своих рассказах, разнообразны: буддизм и синтоизм, литература и поэзия, пословицы, праздники, благовония, насекомые и лягушки. Для него был характерен интерес к фольклору и сверхъестественному, и его работы включают в себя не только рассказы о современных ему верованиях, но и переводы и пересказы более древних. Эссе Лафкадио Хёрна экзотизировали и ориентализировали Японию, но одновременно делали ее более понятной и простой для западной публики. Ключом к успеху Лафкадио Хёрна является то, что он смог отринуть свойственные его современникам национализм и империализм и взглянуть на Японию с японской перспективы. На протяжении нашей книги мы будем неоднократно обращаться к его произведениям.

Прототипом классических кайданов считается история под названием «Пионовый фонарь», о котором мы поговорим в главе о привидениях.

Помимо классических произведений японской письменности, а также различного рода «литературы о чудесном» для нашего исследования мы использовали указатель японских народных сказок Сэки Кэйго (1966), который классифицировал их по несколько модифицированной системе Аарне – Томпсона. Сказка дает нам богатый фольклорный материал для изучения низшей мифологии, однако нужно помнить о том, что в сказках образы персонажей японского демонологического пантеона отражены через призму сказочной традиции. Выражается это во взаимозаменяемости разных демонологических персонажей в одном сказочном сюжете или же наделении их свойствами, присущими любому сказочному персонажу, как, например, обладание волшебными вещами.

При всем этом сказки остаются одним из ценнейших источников по низшей мифологии, так как без этого фольклорного пласта любое исследование по данной теме было бы неполным и скудным. Сказка – это продукт народного творчества, и именно в ней, несмотря на произошедшие изменения, наиболее четко отразились демонологические персонажи – еще один продукт народного творчества. Пересекаясь, эти две сферы фольклора взаимно обогащают друг друга и дополняют.

Отдельным классом источников являются энциклопедии второй половины периода Эдо (1603–1867). В ту пору накопление знаний японскими учеными выливалось в составление разнообразных энциклопедий, в том числе делались попытки составить энциклопедии, включающие в себя все феномены мира. К числу последних относятся сборники «Кинмодзуй» («Собрание иллюстраций для просвещения невежд», автор – Накамура Тэкисай, 1666) и «Вакан сансайдзуэ» («Собрание японско-китайских рисунков трех миров», составитель – Тэрадзима Рёан, 1713). В них мы находим изображения и персонажей японской низшей мифологии, однако отдельного раздела для них нет – о них сообщалось в рамках разделов о животных и людях. После каждого рисунка авторы делали несколько замечаний, касающихся изображения, причем в случае демонических персонажей подчеркивались их сверхъестественные способности. Среди прочих в этих энциклопедиях упоминались лисы, тануки, óни и каппа. Сборник «Кинмодзуй» отличался стремлением к унифицированию всех описанных явлений. В том числе про óни говорится, что это «и тими, то есть дух старой вещи, и суйдзин, водное божество, и киноми или кодама – дух дерева, а также санки или ямадзуми – горный демон»[48]. Вакан сансаидзуэ более избирателен, например, там сказано, что, несмотря на то что люди часто путают таких персонажей как кодама и ямабико, это – разные вещи. В целом сведения, которые он дает, гораздо подробнее. Про лису там сообщается следующее: «Когда лиса страдает, ее крики напоминают плач ребенка; когда она радуется, смех ее похож на то, как если бы кто-то бил в пустой сосуд. По характеру своему, лисы боятся собак (…) когда лиса собирается превратиться, она всегда кладет себе череп на голову. Она обманывает людей и всегда будет мстить врагам, однако тем, кто относится к ней хорошо, всегда платит добром за добро. Лиса любит рис, приготовленный с бобами адзуки, и жареную во фритюре пищу»[49].

Однако первым энциклопедическим изданием, полностью посвященным феномену ёкай, является сборник «Гадзу Хяккиягё» («Иллюстрированный ночной парад демонов»), составленный художником по имени Торияма Сэкиэн в 1776 году. Его продолжили еще три тома с названиями «Кондзяку гадзу дзоку хякки» («Последующие иллюстрации многочисленных демонов прошлого и настоящего», 1779), «Кондзяку хякки сюй» («Коллекция многочисленных демонов прошлого и настоящего», 1781) и «Хякки цурэдзурэ букуро» («Сумка с вещами от скуки», 1784). В общей сложности в этих четырех томах содержалось описание более 200 представителей пантеона японской низшей мифологии. Структура сборника была такова: на каждой странице был помещен рисунок демона, а рядом написано его имя и небольшой комментарий или легенда о том, как и когда он встречался людям. Например, так Торияма Сокиен пишет о японском аналоге «Ворона» Эдгара По: «в Тайхэйки[50] написано, что Хироари убил странную птицу, которая кричала: “Доколе?” (ицумадэ)»[51]. Ёкай с именем Мокумокурэн, который выглядит как множество глаз, неожиданно появляющихся в сёдзи[52], сопровождается следующим комментарием: «Весенние туманы не оставили следов; они исчезли, как и те, кто когда-то жил в этом заброшенном доме, теперь имеющем много глаз. Возможно, однажды здесь жил игрок в го»[53]. Последняя фраза отсылает нас к игре го, где, как известно, игровые фишки (камни) ставятся на пересечения линий на игровой доске, которые образуют рисунок из множества квадратов, похожих на тот, что получается из пересечения дощечек в сёдзи.

Рисунок 12. Торияма Сэкиэн. Ицумадэ («Кондзяку хякки сюй» /«Коллекция многочисленных демонов прошлого и настоящего») (1781)

Также обязательно нужно упомянуть произведения драматургии классического японского театра (но, кабуки и дзёрури). Авторы пьес зачастую ориентировались на народные сюжеты, дополняя и переосмысляя их в своих произведениях. Театр но появился в XIV веке, а в XIX возник термин для обозначения его пьес – ёкёку (謡曲, пение и мелодия): пьесу исполняют актеры в сопровождении музыки и песен. Ёкёку делятся на пять циклов в зависимости от того, кто является главным героем произведения. Нас будет большей частью интересовать пятый цикл, который называется кирино (заключительная пьеса) или онимоно (пьеса о демонах): «Курама тэнгу» (XV в.), «Куродзука/Адатигахара» (XV в.) и т. д. Среди них особенно выделяются те, которые были написаны (или приписываемы) Дзэами Мотокиё (1363–1443), выдающемуся актеру, теоретику и драматургу, чье учение об актерском искусстве театра но привело к его расцвету, – «Ямамба» и «Канава».

Значительно позже, уже в XVII веке, возникает кабуки – изначально как полностью женский театр, просуществовавший совсем недолго в таком амплуа: из-за запрета властей на участие женщин в представлениях роли в нем начали исполнять мужчины, однако популярности театр не потерял. В период Гэнроку (1688–1704) происходит расцвет кабуки, его постановки ориентируются на широкие слои населения, в первую очередь на горожан, и отличаются пышностью и красочностью костюмов и декораций, а также эмоциональной насыщенностью. Однако к началу XIX века популярность театра кабуки падает, и возвращает ее ему один из самых известных сейчас драматургов кабуки – Цуруя Намбоку IV. Намбоку прославился циклом низкобюджетных пьес с введенными им театральными эффектами, в которых использовались элементы ужаса. Эти пьесы ставились не традиционно для кабуки весной, а летом – в самое мистическое в японской культуре время, когда в душные и жаркие вечера рассказывались страшные истории. Самой известной пьесой Намбоку считается «Токайдо Ёцуя кайдан» (東海道四谷怪談, «История о призраке из деревни Ёцуя в области Токайдо»), поставленная в 1825 году, и ставшая одной из самых известных японских историй о привидениях.

Рисунок 13. Торияма Сэкиэн. Мокумокурэн («Кондзяку хякки сюй» /«Коллекция многочисленных демонов прошлого и настоящего») (1781)

Для театра кабуки писал пьесы и выдающийся драматург Тикамацу Мондзаэмон, однако в какой-то момент он охладел к театру кабуки и увлекся дзёрури – театром кукол, сформировавшемся еще в XVI веке. Театр получает название по имени Дзёрури – любовного интереса Минамото-но Ёсицунэ в цикле сказаний одноименного жанра. В театре Дзёрури использовались куклы в половину или две трети человеческого роста, которыми управляли по три человека, главная же роль принадлежала рассказчику. В числе прочих Тикамацу пишет для Дзёрури пьесу «Комоти ямауба» («Ямауба и ребенок»), продолжая традицию Дзэами Мотокиё, а также используя сюжеты цикла пьес «Кимпира-дзёрури» о подвигах Кимпира – сына Саката-но Кинтоки, одного из ситэнно: – четырех легендарных воинов Минамото-но Ёримицу (Райко). Постановки пользовались чрезвычайной популярностью во второй половине XVII века и среди них следует назвать «Кимпира тандзё: ки» («Записи о рождении Кимпира», 1661), «Киёхара-но удайсё:» («Старший военачальник Киёхара», 1677[?]) и «Кимпира ню: до: ямамэгури» («Путешествие по горам принявшего обеты Кимпира», нач. 1680-х гг.). В них Кимпира и его товарищи побеждали различных врагов, в том числе сверхъестественных, как силой, так и смекалкой.

Теперь, когда мы знаем, в каких источниках содержатся сведения о ёкай, приступим к нашему обзору различных типов персонажей, и начнем мы с обширной группы, которая объединена благодаря общим свойствам – способности вселяться в людей.