Борис Александрович Алмазов

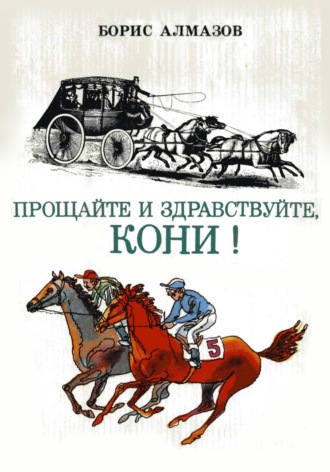

Прощайте и здравствуйте, кони!

Знаете ли вы,что…

…У лошади сердце больше, чем у других сельскохозяйственных животных. Весит оно в среднем 3,5-4,5 килограмма. Однако у знаменитых Эклипса и Будынка вес сердца достигал восьми килограммов.

…В состоянии покоя у лошади пульс 28-44 удара в минуту, а при нервном возбуждении или при тяжелой работе доходит до 130!

…Уровень коневодства от общего числа коней не зависит. Например, в Англии всего 134 тысячи лошадей, однако свыше 12 тысяч чистокровных верховых. Больше всего лошадей этой породы в США, одних маток 45 тысяч.

… В Монголии на 100 жителей приходится 184 лошади.

… В мире насчитывается примерно 250 (в России 50) конских пород. Породы могут исчезать, возрождаться, теряться. Кони быстро приспосабливаются к местным условиям. Так, во время войны океанское судно потерпело кораблекрушение, и испанские породистые кони, бывшие на корабле, спаслись на необитаемом острове. Когда через несколько лет за ними приехали коневоды, от прежних племенных красавцев не осталось и следа. Кони покрылись длинной шерстью, стали низкорослы. Они великолепно приспособились к окружающей среде, но все достижения коневодов были утрачены.

… Лошади видят совсем не так, как человек. Домашняя лошадь близорука и плохо видит дальше пятисот метров. Именно поэтому кони так пугливы.

Благодаря боковому расположению глаз лошадь, даже не поворачивая головы, видит широко по сторонам. Необозримым для нее остается лишь узкий сегмент окружности, расположенный прямо сзади. Из-за несовмещения значительной части полей зрения правого и левого глаза лошадь видит главным образом монокулярно – то есть, одним глазом. Неожиданным попаданием из одного поля зрения в другое лежащих неподвижно на дороге камней, веток и т. д. объясняется шараханье бегущей лошади от таких неопасных для нее предметов. Лошади пугаются теней, пятен и мелких предметов на дороге, пытаются их перепрыгивать или шарахаются в сторону. Поэтому лошадям надевают на переносицу муфту или щиток, позволяющие видеть только то, что вверху или сбоку.

Вблизи же они четко различают цвета и мелкие подробности окружающего.

Но зато сектор обзора у лошади шире, чем у человека: не поворачивая головы, она видит почти на 360 градусов. Вблизи же они четко различают цвета и мелкие подробности окружающего. Лошади различают цвета и очертания мельчайших предметов даже ночью, поэтому лошади легко находят дорогу в безлунную ночь и пасутся в ночном.

… Слух у лошадей значительно острее, чем у человека. Конь слышит ультратихие звуки – приближение табуна на очень дальнем расстоянии, дальний горный обвал. Такому слуху способствует особое устройство: наполненные воздухом надгортанные мешки, соединенные с носовой полостью и ухом; кроме того, лошадь постоянно направляет ушные раковины в сторону звуковых волн. Если уши коня неподвижны, значит, он глухой.

… Лошади великолепно различают не только голоса людей, но и интонации. Если на коня кричать, ругать его, у него учащается пульс.

… Обоняние у коней очень острое: мать по запаху находит своего жеребенка, свою сбрую, разбирается в кормах.

… Дышит лошадь только через ноздри. Именно ноздри – самое уязвимое место у коня, они наиболее подвержены заболеваниям.

… Вкус у лошадей, тесно связанный с их обонянием, гораздо тоньше, чем у многих животных. Вкус коню помогает разбираться в кормах. Кони очень разборчивы в пище, никогда не станут есть испорченные зерна овса, далеко обходят на пастбищах несъедобные растения, не пьют воду с дурным запахом или с примесью вредных веществ. Может быть, этим обуславливается старинный русский обычай – купать новорожденного ребенка в воде, из которой отпил конь. Лошади многих трав не едят вообще. Аккуратно отделяют в кормушке овес от семян сорняков. Такая «привиредливость» не случайна. «Ах, – говорил мой знакомый ветеринар, – если бы у лошади был желудок как у коровы, она была бы самым выносливым существом на планете!» Дело в том, что у лошади нет, так сказать, обратного хода. Все ,что она проглотила, ей не отрыгнуть. Поэтому ежели коневод видит, что с лошадью что-то не в порядке (скажем, корм тяжеловат или действительно что-то проглотила) – тут же начинает гонять её на корде по кругу, массировать бока, чтобы все вышло естественным путем. Если у коня начались спазмы и изо рта повалилась зеленая пена – через несколько минут он падёт, т.е. умрёт. Тут уж ничем не поможешь…

… Совершенно поразительно у лошадей развито осязание! Конь осязает всем телом и даже копытами. Недаром туркмены говорят: «Конь видит дорогу ногами». Самое приятное поощрение для лошади – поглаживание. Самое неприятное – укол шпорами и передергивание трензеля (удил) во рту. У лошадей губы вообще самое чувствительное место. Особенно верхняя. Она снабжена чувствительными волосками, которые прямо связаны с нервными окончаниями.

…Мексиканец Моралес на коне Хуазо в Сантьяго в Чили установил в 1949 г..мировой рекорд по прыжкам в высоту – 2 метра 47 сантиметров.

… В Западной Виргинии США селекционер Смит Макуэн начал разводить лошадей сорока сантиметров ростом. «Их можно держать в комнатах, с ними играют маленькие дети». Теперь их разводят уже на всех континентах. Несмотря на то, что лошадки эти очень дороги, они пользуются большим спросом. Грустно. Что за лошадь, на которой нельзя ездить?

Грустно, потому что селекционеры, которые тратят жизнь на выведение коньков «из Лилипутии», забыли главный вывод, который сделал после своих необычайных путешествий Гулливер: нормальному человеку невозможно жить ни среди великанов, ни среди лилипутов. Человек должен жить среди равных… В такой же степени это относится и к лошадям.

… Американский писатель Уильям Холт – наш современник – совершил путешествие на коне. Он проехал 14 тысяч километров! Он так любит своего коня Тригере, что даже ночевал с ним в конюшнях.

… Самым дорогим годовиком был Кроунд Принц, его купили за 510 тысяч долларов.

… Самой дорогой лошадью был Секретариат (внук Принцквилло), которого после скачек в двухлетнем возрасте продали за 6 миллионов долларов.

…Рекорд лошадиного долголетия установила кобыла Билле из английского города Мирсей. Она пала в 1882 году, прожив 62 года.

…Сотник Д. Пешков на коне Серко местной амурской породы в 1890 г. совершил пробег от Благовещенска-на-Амуре до Петербурга и установил своеобразный рекорд дальности – свыше 8000 км.

Глава четвертая. В полумраке заводской конюшни

Как при лужке, при лужке,

При широком поле,

При знакомом табуне,

Конь гулял по воле…

Так или приблизительно так представляет большинство наших современников родину скакунов и будущих чемпионов, красу и гордость ипподромов и Олимпийских игр. Не буду пока разрушать эту иллюзию, а поговорим-ка лучше о табунах и табунщиках.

ТАБУННОЕ КОНЕВОДСТВО – древнейший способ содержания и разведения лошадей в условиях, более или менее близких к естественному образу жизни их диких предков.

Оно до сих пор распространено в регионах с обширными пастбищами: в Приуралье, Казахстане и Киргизии, Западной и Восточной Сибири. Живет и благоденствует древнейшая форма коневодства – круглогодичное пастбищное содержание в общем табуне лошадей всех возрастов. Так, как когда-то пасли табуны гунны, половцы, печенеги, а до них – скифы и другие кочевники. За тысячелетия они создали удивительно гармоничную культуру. Изобрели седло, стремена, юрту, уздечку, штаны и многое, многое другое, без чего развитие современной цивилизации не состоялось бы. Хотя долго еще летописцы именовали их «дикими кочевниками». А они – весьма цивилизованные, только их цивилизация была другой, землепашцу и горожанину малопонятной.

Они великолепно приспособились к местным условиям. Юрте не страшно землетрясение, в ней тепло в любой буран, а изобретенный кочевниками богатырский напиток – кумыс с лихвой восполнял отсутствие необходимых витаминов, какие земледелец получал с хлебом, овощами и фруктами.Однако при том, что коренной степняк, родившийся в юрте, тоскует по ней в самом комфортабельном небоскребе (впрочем, как и крестьянин по избе), жизнь в степи с табунами далека от райской.

Человек, кочующий под открытым небом, всецело зависит от природы. Собственно, он – ее часть, и весьма незащищенная. Потому все грозы и морозы, все молнии, ветра, половодья, снежные лавины в горах и камнепады – все его. Серые волки, каких мы, горожане, знаем по сказкам, по мультфильмам и телепередачам – вечные спутники табунов. Зазевался табунщик, оплошал – и коней лишился, а то и сам пропал. Но не это самое страшное! Страшна – бескормица.

Потому и пустился многие тысячелетия назад, первоначально оседлый, древний человек в кочевье, что коням стало не хватать корма. Конечно, лошади умеют тебеневать – копытить снег и добывать из-под него траву. А если пурга наметает высокие сугробы, и до корма не докопаться?! А если еще того хуже – гололед! Тогда падеж от бескормицы неизбежен. Значит, должны быть места в степи, где кони могли бы отстояться в непогоду (и такие места есть, называются они – тырло), и хорошо бы иметь запасы сена для прикормки – что делалось всегда. Учебник коневодства подтверждает: «Содержание лошадей на угодьях, не пригодных для других видов сельскохозяйственных животных, с подкормкой только во время буранов и гололеда, использование лишь естественных укрытий от непогоды позволяют вести коневодство с наименьшими материальными затратами». Обратите внимание – материальными, а не физическими! Табунщик в седле по 14-16 часов в сутки. Спит на лошади верхом!

Но в районах, богатых природными пастбищами, где практикуют «табунно-тебеневочную технологию», могут содержаться только лошади местных пород: кушумской, казахской, бурятской, якутской и других, ради молока и мяса. Как это было во времена великого переселения народов или татаро-монгольского ига. Никаких призовых скакунов в таких табунах не вывести. Да и попади какой-нибудь чемпион с ипподрома на тебеневку, скажем, в Якутию – сразу бы погиб.

«Более благоприятна сарайно-базовая форма, когда лошадей подкармливают сеном и укрывают в непогоду в искусственных сооружениях». Зимовник – так называется эта «сарайно-базовая» система содержания.

ЗИМОВНИК – обустроенное место содержания лошадей в зимнее время с затишками, загонами (базами), сараями, оборудованным водопоем, запасами корма, помещениями для обслуживающего персонала. (Была на Дону станица Зимовейская – древнейшая станица. Оттуда и Разин, и Пугачев… А именовалась она так потому, что в XII-XIV веках именно там располагались зимовники сначала половцев, потом ногайцев и донских казаков).

«Еще более прогрессивно культурно-табунное коневодство, при котором лошади получают подкормку регулярно в течение всей зимы, а летом – при выгорании пастбищ. Жеребят, отнятых в возрасте 6-8 месяцев, содержат группами в сараях и на базах, выпуская на пастбища только днем в хорошую погоду. Ежедневно им дают по 3-5 кг концентратов и 6-8 кг сена, три раза поят. Годовалых жеребчиков и кобылок содержат раздельно на лучших пастбищах. Жеребцов-производителей по окончании случного сезона удаляют из косяков и стабунивают. Зимой их содержат на базах, днем в благоприятную погоду пасут и, кроме того, дают им 2-4 кг концентратов, 8-12 кг – сена, до 4 кг хорошей соломы. Наиболее ценных жеребцов содержат индивидуально в денниках. Все эти меры позволяют выращивать полноценных лошадей донской, буденовской, кабардинской, кустанайской, новокиргизской пород, а также улучшать местные породы с использованием заводских жеребцов». Ну, вот так уж получше.

О том, что кони нуждаются в табунном пастбищном содержании на подножном корме, и спору нет. Там, как повествует нам инструкция, «лошади находятся в естественных для них условиях, получают моцион, облучаются солнцем, дышат свежим воздухом. Зеленый пастбищный корм обладает высокой питательностью и диетическими свойствами, в нем много витаминов и минеральных веществ. Поэтому пастбищное содержание— необходимый элемент выращивания полноценной здоровой лошади». Но только элемент! Как для детишек летний отдых на даче, на свежем воздухе в деревне. Призовых коней выводят на конных заводах. И как это не удивительно, без человека такой конь, так сказать – дитя природы, обходиться, да и просто выжить, не сможет.

«В конных заводах, ведущих работу с верховой чистокровной, арабской, тракененской, орловской, русской рысистой и советской тяжеловозной породами, для лошадей имеются капитальные конюшни. Кормление и уход строго индивидуальны, в полном соответствии с зоотехническими требованиями. Летом всех маток, жеребят и годовиков пасут на культурных пастбищах, а в часы дневной жары и нередко на ночь пригоняют в конюшни. Там, где пастбища удалены от усадьбы, строят летние помещения упрощенной конструкции, так называемые пригоны. Для племенных лошадей заводских пород, кроме естественных пастбищ, устраивают левады» – искусственные, огороженные пастбища со специально посеянной травой. Такая технология обеспечивает выращивание лошадей высокого качества, но она трудоемка и требует больших материальных затрат».Как это ни грустно, но сказочные принцы рождаются в королевских семьях и во дворцах, что в полной мере относятся и к лошадям.

Я не оговорился! Во дворцах! Старинные заводские конюшни строили и парки вокруг них разбивали, и левады планировали самые знаменитые архитекторы. Те же самые, что строили дворцы для царей, пышные соборы и загородные усадьбы. Строил конюшни великий В.В. Растрелли, строил конюшни, существующие до сих пор и по праву ставшие памятником архитектуры, в Хреновском конном заводе, Жилярди, строили и Бенуа, и Штакеншнейдер, и многие другие знаменитые зодчие… Да и сейчас призовые конюшни – очень дорогие и современные здания, построенные по последнему слову архитектуры, в полном соответствии с новейшими достижениями строительного дела и требованиями иппологии – науки о лошадях.

Знаете ли вы, что…

…ЛЕВАДА – огороженное искусственное пастбище для лошадей площадью 2-4 га, как правило, неподалеку от конюшни. На леваде кони пасутся, гуляют и нежатся под солнцем. Без солнышка, без прогулок они, как ребятишки, зачахнут, станут слабенькими и будут болеть.

…КОНОВЯЗЬ – укрепленное горизонтально на вкопанных в землю столбах бревно или толстая жердь для привязывания лошадей. Высота коновязи – 100-120 см, длина – разная, из расчета 150 см на каждую лошадь.

…КОСЯК – в табунном коневодстве группа из 20-25 кобыл и жеребца, выпущенная на пастбище. Для очень молодых и старых производителей в косяке должно быть не более 15 кобыл. Формируют косяк ранней весной. Так, как когда-то это происходило с дикими лошадьми. После окончания случной кампании жеребцов отгоняют, а маток с жеребятами объединяют в табуны.

…КОСЯЧНЫЙ ЖЕРЕБЕЦ – глава косяка, так сказать хан, владелец гарема и одновременно отец семейства. Должен обладать высокими племенными качествами (породностью, хорошим экстерьером, достаточным ростом), выносливостью, крепким здоровьем и особым волевым характером, позволяющим и подчинить косяк, и в случае опасности его защитить. А как это положено в дикой природе , где нет табунщика, косяк отобьет другой жеребец, или кобылы разойдутся. Жеребцы заводских пород, так сказать, «дети культурной конюшни», малопригодны для роли косячных вожаков. Ценных производителей даже выпускать в косяки опасно. Их там могут и кобылы покалечить, и косячные жеребцы, как соперников, забить, и даже насмерть.

…ОВОДЫ Хуже нет на пастбище напасти! Крупные двукрылые насекомые, похожие на очень больших мух. Мало того, что они, жаля, могут довести лошадь до гибели: (искусанная лошадь катается по земле, несется против ветра, пытаясь сбить оводов¸ впадает в исступление, слабеет и не годится ни к какой работе), их личинки паразитируют, вызывая болезни в теле животных! Оводов несколько видов. Лошадей терзают желудочно-кишечные овода 9 видов. Они откладывают яйца на поверхность тела лошади или на окружающие лошадь предметы. В яйцах созревают личинки, попадают лошади в рот. Она их проглатывает, и личинки прикрепляются к стенке ее желудка или кишечника, вызывая гастрофилез. Созревшие ЛИЧИНКИ выделяются наружу с навозом, превращаются в куколок, из них через 25-35 суток вылетают взрослые овода. Туркмены, спасая коней от оводов, покрывали их стегаными попонами, протирали кормовое зерно в ладонях, чистили коней и сжигали навоз, чтобы там не расплодились паразиты.

…АРКАН 1.Веревка с петлей, затягивающейся на конце, для ловли табунных лошадей и скота. 2.Недлинная веревка для увязывания и переноски сена и соломы (фуражный аркан). 3. Веревка с петлей, обшитой войлоком, для привязывания лошади при транспортировке.

…УКРЮК – арканная петля на длинном шесте – урге, позволяет с большой точностью и быстро заарканить любую лошадь в табуне. Такой же традиционный инструмент табунщика, как лассо у гаучо или чепига у чабана.

…УКРЮЧНАЯ ЛОШАДЬ – на ней ездит табунщик. Она должна быть выносливой, резвой и сильной, чтобы в течение многих часов нести на себе всадника, догонять и заворачивать отбившихся от табуна лошадей, помогать хозяину удерживать, пойманную укрюком табунную лошадь.

Табунные лошади – полудикие. Человеку в руки не даются. Даже если их заарканили или заукрючили, работать с ними невозможно. Из глубины веков к нам пришло замечательное сооружение, изобретенное древними кочевниками – РАСКОЛ. Это тесный коридор шириной 70-100 см, длиной 2-3 м для отбивки из табуна отдельных лошадей. Сначала из просторного база-приемника лошадей небольшими группами перегоняют в предраскольный базок, ограждение базка на одном конце постепенно сужается, образуя раскольную воронку. В нее направляют по 5-8 лошадей, которых затем по одной или по две загоняют в раскол. Как только лошадь вошла в тесный раскол, его закладывают жердями-задвижками. Задвижки у входа и выхода удерживают лошадь в расколе. Его ограждение из прочных гладких брусьев делают достаточно высоким, чтобы лошадь не могла ни выпрыгнуть из него, ни даже повернуться или ударить. И коневодам или ветеринарам удобно с ней работать. В расколе на лошадей надевают недоуздок, после чего проводят осмотр, прививки, взятие крови, таврение, расчистку копыт и т.д.

Дворцы и парки для коней

Я учился в конюшне! Это не в переносном, а в прямом смысле. Наша школа на окраине Ленинграда, куда я в первый класс пошел, размещалась в перестроенной конюшне драгунского полка. Узнал я об этом совсем недавно, когда пересматривал архивные документы и старые городские карты. А когда учился – мне это и в голову не приходило. Мы очень гордились своей школой, особенно огромным физкультурным залом, подобного не было ни в одной школе в округе. Недаром в нашей школе устраивали районные спортивные соревнования. Невдомек нам было, что наш физкультурный зал – бывший крытый кавалерийский манеж. Громадное одноэтажное красного каленого кирпича здание весной тонуло в кустах сирени и черемухи. В плане оно напоминало букву «Ш», где центральным «зубцом» и был наш физкультурный зал – манеж. В первом «зубце» располагалась роскошная пионерская комната и громадная библиотека, а в третьем – квартиры учителей, тех, что жили при школе. Много непонятного, почти что волшебного таилось в нашей школе, на школьном дворе и в строениях, окружавших ее.

За школой стоял двухэтажный, выше школы кирпичный сарай, до второго этажа закопанный землей. Мы по этим откосам зимой на санках катались. Вероятно, это был «сенник», где хранился фураж для целого кавалерийского полка. Однажды я попал во внутрь. Мама моя работала в школе медсестрой и брала меня с собою, потому что не с кем было оставить дома. В школе шел медосмотр перед новым учебным годом, а я мыкался без дела, зашел за школу и увидел, что створка ворот сарая приоткрыта! Конечно же, я заглянул вовнутрь и оказался в совершенно сказочном месте. Огромный сарай был набит всякими удивительными вещами и выглядел еще необычнее оттого, что его полумрак прорезали спицы и снопы солнечного света, пробивавшегося сквозь дырявую крышу. Кругом горами лежали какие-то необыкновенные решетки, окованные бревна, со стен свисали цепи с кольцами, а в углу громоздились горами одинаковые окованные железом и выкрашенные зеленой краской колеса. Я услышал голоса и пошел на них. Две девчонки – дочки учителей, я их знал, играли в куклы в огромной бричке без колес. Через несколько минут я стал кучером – подергивал невидимые вожжи и взмахивал кнутом, и почти наяву видел шестерню! Шестерню! (Никак не меньше! Как в любимом моем фильме «Золушка»). И мы ехали в неведомые дали, ну совсем как композитор Штраус и Дина Дурбин в фильме «Большой вальс»…

Мне здорово попало! Потому что я заигрался до вечера, и маме пришлось меня долго искать! Но чувство, что я прикоснулся к чему-то таинственному и прекрасному, не оставляло меня несколько лет! Оно вернулось, когда я попал в настоящую конюшню, где перетаптывались и пофыркивали в денниках настоящие живые кони, где стоял удивительный запах сена, хорошо вычищенных лошадей, кожи…

Я многое узнал! И самое удивительное! Понял, как перестроили нашу школу! Как растесали шире окна в толстенных каменных стенах, как снесли денники, поставили стены, разделившие конюшню на классы. Я словно бы увидел свою школу, когда она еще оставалась конюшней кавалерийского полка, то есть тем, для чего ее и строили. Настоящая, старинная конюшня – как правило, памятник архитектуры! Строили их основательно, и как при строительстве дворцов или церквей думали не только о задачах технических, функциональных, но и о красоте. Поэтому конюшни создавали в том архитектурном стиле, что был моден во времена их строительства. Есть они в стиле классицизма, есть в стиле барокко или в стиле модерн.

Есть конюшни, в плане напоминающие букву «Ш», как наша армейская конца XIX – начала XX века, где прекрасно поместилась средняя школа на 700 учеников. Есть построенные «покоем» – то есть буквой «П». Есть в виде звезды, где от центрального зала с мраморным фонтаном для поения коней лучами расходятся длинные коридоры с денниками. Но в какое бы время ни строили конюшню, есть незыблемые правила, какие нарушать нельзя. Человек-то в неудобном для него доме, в конце концов, приживется, приспособится. Произведет перепланировку, «евроремонт», так сказать. Конь ничего по себе перестроить и приладить не может. Он – погибнет!

Какой же должна быть идеальная конюшня? Прежде всего, в ней должно быть удобно и безопасно лошадям. Поэтому строят длинное прочное, с толстыми непромерзающими стенами здание, где стойла – денники расположены в один или два ряда вдоль стен так, чтобы в случае нужды – ну, скажем, не дай Бог, пожара, лошадей можно легко вывести наружу.

Но в длинных больших зданиях первый враг – сквозняки. А лошади, особенно чистокровные или высокопородные, существа здоровья нежного – сквозняков боятся. Поэтому все входы и выходы в призовой конюшне снабжены тамбурами. Конюшенные строго следят, чтобы лишний раз дверь не оставалась открытой настежь, и коней не просквозило. При этом, всё помещение должно хорошо проветриваться и вентилироваться. Для этого в крыше прежде делали стеклянные «фонари» с форточками, а нынче ставят пропеллеры вентиляторов и кондиционеры. Летом в конюшне должно быть свежо и прохладно, а зимой не ниже + 6° С, а в маточном отделении не ниже +10° С. Зимой в окна конюшни вставляют двойные рамы – берегут тепло, утепляют двери. В жаркие дни окна на солнечной стороне завешивают соломенными матами.

Вопреки выражению, «что вы здесь намусорили как в конюшне», в призовой конюшне царит идеальная чистота. Вы не увидите здесь ни соломинки, ни опилок в коридоре, смененная подстилка и навоз немедленно убираются в «навозники», поэтому на строго определенном месте хранится конюшенный инвентарь: метлы, грабли, совки, ведра, тачки и другие предметы, служащие для уборки конюшен, удаления навоза, доставки фуража и подстилки и т.д.

Дежурный конюх мгновенно убирает «конские яблоки» из денников и станков. Днем или ночью, кони всегда под присмотром. В коридоре конюшни всегда есть «недремный дежурный». Отдыхать он уходит в специальное помещение для персонала. Там можно и чайку попить, и на топчане отдохнуть. «Перекурить»? Это в любом помещении конюшни категорически запрещено! Да, как правило, настоящие конюшенные люди не курят.

Есть отдельные помещения для фуража и для конской амуниции (так и называется «амуничник»), для хранения подстилки. Все хорошо вентилируется, и все снабжено электричеством. Но вся проводка идет так, чтобы, не дай Бог, не замкнулась, не заискрила, и не случилось бы пожара, и чтобы никак, ни при каких обстоятельствах лошадь не коснулась оголенного провода. Для человека 220 вольт – опасно¸ для коня 18 вольт – смертельно. Высота конюшни от пола до перекрытий – не менее 3 метров, в конюшнях с несменяемой подстилкой (для рабочих лошадей) не менее 3,5 метров, и в манеже – не ниже 4 метров. Пол в конюшне – особая забота. Его настилают из водонепроницаемых, нетеплопроводных материалов, устойчивых к навозной жиже и дезинфекторам. Прежде полы были глинобитные (если лошадь мочилась в армейском деннике, кавалерист вынимал кубический метр земли и набивал яму свежей сухой глиной и утрамбовывал "трамбовкой" – чугунным вагонным буфером "до звона" т.е пока трамбовка не осткакивала как от камня!, кирпичные (кирпич особый и кладется торцом) или асфальтовые. Сегодня применяют и самые новые современные материалы. В конюшне должно быть всегда сухо и светло. Но свет должен быть рассеянным, не резать глаз. Поэтому окошки делают под крышей, а лампочки прикрывают абажурами, чтобы лошадям зрение не раздражать, чтобы кони теней не пугались.

КОНЮШЕННЫЙ ПРОХОД – расстояние между рядами денников или станков в двухрядной или же денниками (станками) и противоположной стеной в однорядной конюшне. Ширина конюшенного прохода должна быть не менее 2,5 м, чтобы в нем можно было свободно развернуть и вывести лошадь из конюшни. Поэтому же в конюшенном проходе не могут находиться посторонние, мешающие движению предметы. На стенках закрепляют кольца или скобы для развязок.

ДЕННИК (фактически отдельная комната для коня) – полностью закрытое помещение в конюшне для индивидуального содержания лошадей без привязи. Денники располагаются в конюшне вдоль прохода по одну или обе его стороны Площадь 9-14 кв.м при глубине 2,6-3,7 м, ширина дверей не менее 1,1 м. Стены и двери денника на высоту, соответственно 2-3 м и 1,4-1,6 м делают сплошными, а выше – решетчатыми для циркуляции воздуха, общения с лошадьми, лошадей между собою, и наблюдения за ними дежурного конюха. Денники оборудуют кормушками и автопоилками.

СТАНОК – стойло, место для индивидуального содержания лошадей на привязи в конюшне. Длина станка должна быть не менее 2,85 м, ширина – 1,6 м. В передней части стойла на высоте 90 см от пола устанавливают кормушку. Соседние станки разделяются цимбалинами – толстыми жердями, подвешенными на цепях, в передней части на уровне 1 м, а в задней – на высоте 65 см от пола. Переднюю часть цимбалины обивают листовым железом, чтобы лошади ее не обгрызали.

В переводе на наши представления денники и станки – это как бы, отдельные квартиры для лошадей, но коней содержат в конюшнях и по-другому. Бывает ГРУППОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ – для выращивания молодняка полукровных, тяжеловозных и местных пород, а также для лошадей на откорме и дойных кобыл. Группы (по 10-20 голов) формируют по полу, возрасту, развитию и добронравию. Содержат их в залах (секциях), оборудованных пристенными кормушками, автопоилками или водопойными корытами. При этом экономится до 25 % площадь конюшен, уменьшаются затраты на оборудование и особенно на уход за животными. Однако, при групповом содержании необходимо особенно тщательно выполнять зоогигиенические правила: поддерживать подстилку в сухом состоянии, не допускать сквозняков, проветривать помещение, своевременно изолировать больных и получивших травмы лошадей.

Кто же поит-кормит, чистит, выводит в паддоки, кто круглые сутки с конем? Десятки людей. Но больше всех – КОНЮХ. Именно он, говоря старинным языком, не утратившим смысл и значение в коневодстве, СБЕРЕГАЕТ ЛОШАДЬ. То есть сохраняет ее здоровье, работоспособность и даже настроение, кормит- поит, убирает коня, делает тысячу и одну работу по конюшне, содержит ее в исправности и чистоте. А также «доглядывает» конское снаряжение и под руководством тренера участвует в заездке и тренинге молодняка.

А это почему? Он же именуется техническим работником! Он и был бы только «техническим», если бы в денниках стояли автомобили, мотоциклы или велосипеды – словом, машины. А там жеребята, да жеребые кобылы, да отбойные жеребцы, да призовые скакуны… Сколько коней, столько характеров! Они без конюха никакому тренеру не дадутся! Почему? Боятся нового человека! А конюху-кормильцу доверяют! Конюх для жеребенка – вторая мама. Может быть, поэтому так много женщин работает конюхами. И самые выдающиеся рекордсмены вышли из теплых женских рук конюхов. Хотя труд этот тяжелейший! И нет в нем ни выходных, ни праздников. Ну, как при воспитании детей! Правда, если любишь свое дело – каждый день праздник! А если не любишь… Если не любишь – сбежишь из конюшни хоть в шахту, хоть на лесоповал, хоть в город – пирожками торговать, только бы подальше! Тяжкий труд этот оправдывается, как и столетия назад, только одним – любовью! Любовью к лошадям. Других объяснений нет.