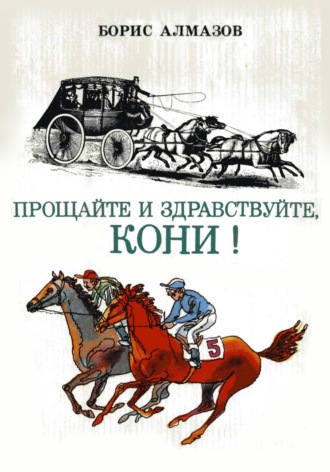

Борис Александрович Алмазов

Прощайте и здравствуйте, кони!

ЛОШАДЬ С ПЕЩЕРНОЙ ФРЕСКИ

Древние лошади часто попадали на обед нашим первобытным предкам.Огромные кучи конских костей находят археологи в кухонных отбросах ледникового периода. Какая она была, тогдашняя лошадь?

Человек всегда стремился зафиксировать увиденное, и в первую очередь то, что его интересовало – еду. А едой были мамонты, бизоны, олени и лошади. Они изображены на стене пещеры Ласка в Испании. Целый табун маленьких лошадей. Коротконогие, темно-гнедые, с небольшой головой и мощной шеей, с гривой, торчащей как щетка.

А есть ли сейчас подобные лошади? Ведь все современники тех коней (мамонты, пещерные медведи, шерстистые носороги, древние олени) вымерли.

В январе 1968 г. на прииске Селерикан, в Якутии, в шахте обнаружили останки ископаемой лошади. Когда ее обмерили и сравнили с ныне живущей якутской породой, то увидели, что они почти ничем не отличаются друг от друга. Современница мамонта дожила до века ракет!

Как и тридцать три тысячи лет назад, она раскапывает – тебенюет (копытит) снег, добывая зимой траву. Толстая кожа и густая шерсть спасают ее от морозов. Есть у этой лошади и еще одно спасительное свойство, выработанное в борьбе с суровой природой, – умение накапливать жир. За лето кони якутской породы прибавляют в весе до ста килограммов – запас на долгую зиму.

Живет эта лошадь в тайге, а когда становится особенно трудно (волки наседают или корма не хватает), идет под защиту к человеку. Вот здесь и таится разгадка, почему лошадь уцелела. Ее спас человек. Кстати, умение копать послужило основой латинского названия лошадей – эквус каббалюс, от латинского глагола «кабо» – копаю.

Если мы довольно уверенно можем сказать, что древние лесные лошади выглядели приблизительно так же, как современная якутская лошадь, то для других пород основой послужили кони, чей облик утрачен.

Первопороды, сложившиеся под влиянием природных условий, растаяли в тысячах скрещиваний, которые проводил человек. Их облик только проглядывает в современных породах. Не всем коням при встрече с человеком повезло. И самая трагическая судьба постигла, пожалуй, европейских тарпанов.

Знаете ли вы, что…

…Якутская лошадь – местная лесная порода, распространенная на всей территории Якутии. Отличается высокой приспособленностью к суровым климат, условиям. Благодаря густому и длинному волосяному покрову способна зимой тебеневать при морозах ниже -50° С, а летом пастись в тайге во время массового лета кровососущих насекомых. Поголовье Якутской породы неоднородно: в нем различают колымское, верхоянское, центральное и горно-таежное отродья (разновидности). Имеют крепкую, грубую конституцию. У них массивная голова, широкая и глубокая грудная клетка, низкая холка, широкая спина, короткие костистые ноги, крепкие копыта. Средняя высота в холке колеблется от 131,6 см у лошадей горно-таежного типа до 137,4 – у колымского. Обхват пясти – 17-18,5 см. Масть разнообразна, чаще гнедая, серая, саврасая, мышастая. Разводят лошадей якутской породы на мясо и для работы по обслуживанию животноводства.

ТАК ВОСКРЕС ЛИ ЗАГАДОЧНЫЙ ТАРПАН?

Время от времени сенсации потрясают мир, типографии набирают огромные заголовки: «Следы снежного человека», «Чудовища шотландских озер», «Драконы южных островов» – и читатели мгновенно расхватывают эти газеты. Почему? Человек в глубине души никак не может примириться с мыслью, что никогда не увидит ихтиозавра, саблезубого тигра. Человек все еще надеется на такую встречу, и странное чувство владеет им. Может быть, угрызения совести при воспоминании о животных, погибших по его вине?Ученые готовы работать десятки лет, только бы вернуть утраченное. Но разве такое возможно? Оказывается, возможно! Тарпан воскрес. Еще не утихают споры – считать ли воскресшего тарпана настоящим, то есть потомком тарпана, населявшего южные степи, но многие ученые уже склонились к мнению, что большая победа состоялась. Возрождено животное, полностью уничтоженное человеком почти сто лет назад. Последний табун тарпанов погиб в 1879 году. А ведь было их великое множество. Стада некрупных, но очень выносливых диких лошадок жили в Литве, в Польше, в Поволжье. Табуны тарпанов паслись на Украине и в Крыму… Печально знаменитый гетман Мазепа за какую-то провинность был привязан казаками к тарпану, которого выпустили в дикую степь. Мазепе удалось спастись, и через сорок четыре года он поднял мятеж против Петра I.

Ученые предполагают, что существовало три подвида тарпанов: европейский тарпан, лесной и восточный.

Европейский тарпан был распространен до Урала. В хозяйствах Польши сохранились «коники» – маленькие серые лошадки, предположительно, это дальние потомки лесных тарпанов, а за Уралом жил его ближайший родственник – восточный – джунгарский тарпан или, как его называют иначе —лошадь Пржевальского. Европейский тарпан был пепельного цвета с темной полоской по хребту, грива, хвост и ноги в черных или бурых «чулках», а на передних: у некоторых коней замечают приметные поперечные полосы – зеброидность. Вот что писал о тарпанах председатель днепровской уездной управы А. М. Колчанов: «Тарпаны были очень осторожны, легки и быстры на бегу. Стадом тарпанов всегда заправлял жеребец, он охранял стадо во время пастьбы, всегда находясь на каком-нибудь кургане, вообще возвышенной местности, тогда как стадо паслось в долине – жеребец давал знать своему косяку об опасности и сам уходил последним… Тарпаны очень выносливы к жажде, и достаточно небольшой росы, чтобы тарпан мог утолить свою жажду, слизывая росу языком с травы».

Местные жители пытались приручить тарпанов, но взрослые лошади приручению не поддавались, а жеребята хотя и объезжались под седло, но очень скоро погибали, потому что были слабее домашних коней. Чем сильнее заселялись степи, тем острее сталкивались интересы тарпанов и людей. Земля распахивалась, дикие лошади изгонялись отовсюду – они мешали крестьянам: съедали зимние запасы сена, вытаптывали посевы, угоняли в свои табуны кобылиц. И человек принялся истреблять тарпана. Очень скоро дикие кони исчезли. Последняя дикая лошадь прибилась к домашнему табуну. Целых три года она привыкала к людям, прежде чем решилась войти в зимний загон. И вот тут была совершена непростительная ошибка. Тарпаниху решили поймать. Из конюшни выгнали всех лошадей, а ее заперли. Лошадь, как бешеная, стала метаться и выбила себе глаз. Потом забилась в темный угол и замерла. Так она стояла несколько дней без пищи и воды. Казалось, голод и жажда сделали свое дело. Тарпаниха постепенно стала покоряться людям: шла на водопой, брала сено из рук, но все время старалась вырваться. У нее было три жеребенка. Последний родился в конюшне, и после этого конюхи решили, что она уже никуда не денется. Однако как только открыли ворота, лошадь с громким радостным ржанием унеслась в степь. Позднее она вернулась, подозвала жеребенка и умчалась с ним.Через некоторое время в Таврической степи объявился тарпан. Местные крестьяне решили его поймать. Так, ради спортивного интереса. Гнали тарпана, меняя коней, долго и, вероятно, так бы и не догнали. Но дикой лошади не повезло. Она сломала ногу, попав в нору сурка. Тут-то и выяснилось, что это та самая одноглазая тарпаниха, что предпочла полную опасности свободу сытой тюрьме – конюшне. Крестьяне были так потрясены этим, что решили тарпаниху спасти. Сделали ей деревянный протез, но лошадь не воспользовалась последней любезностью, подаренной врагами, и вскоре умерла.Считается, что это был последний дикий тарпан. Но по некоторым данным, еще один дикий конь в 1914-1918 г.г. был вожаком косяка киргизских кобыл. Он отличался диким и злым нравом и был так храбр, что нападал на повозки, а когда ему удавалось прогнать людей, он зубами рвал упряжь и освобождал своих соплеменниц.

Это были последние тарпаны, и они исчезли. И вот ученые решили тарпана воскресить. Два брата, Лутц и Гейнц Хек (один – директор Мюнхенского, другой – Берлинского зоопарка), принялись за работу. Они писали: «…ни одно существо не может считаться полностью вымершим, пока его наследственные качества сохраняются в потомках. Эти качества умелым скрещиванием можно попытаться выявить более отчетливо, постепенно под влиянием искусного отбора их облик от поколения к поколению будет меняться в нужную нам сторону. В результате может вновь возродиться животное, исчезнувшее сотни лет назад. Вымершее животное снова будет жить».

Братья Хек начали отыскивать в местах, где некогда обитали дикие кони, лошадей, которые несли в своем облике хоть какие-то признаки тарпанов. Рассыпанные черты тарпана удалось сконцентрировать, как в фокусе. В экспериментальном табуне стали рождаться жеребята со стоячей гривкой. Это наиболее «дикий признак», который у домашней лошади получить почти невозможно.

Поскольку лошадь Пржевальского – ближайший родственник тарпана, то братья Хек решили скрестить ее с конем, рожденным в неволе, прилив кровь исландских пони и польских лесных коников. «Уже во второй стадии скрещивания— в Мюнхене—получили совершенно сказочного жеребенка! Он словно был одет в серую униформу: мастью похожий на мышь, с черной гривой и хвостом, с широким черным ремнем по хребту. А когда он повзрослел, то стал более светлым снизу, а ноги его, наоборот, потемнели… Это была наша первая примитивная лошадь! Она родилась, когда уже ни один человек не надеялся ее увидеть. Все получилось как в сказке». Но началась Вторая мировая война, и почти все серые лошадки погибли… Почти, но не все!

Многие ученые не считают эту лошадь тарпаном. Во-первых, потому, что она выведена искусственно, а во-вторых, потому, что это животное домашнее. Но у новых тарпанов вместе с внешностью возрождаются и другие качества диких предков. Например, необычайно твердые копыта. Как сообщалось в печати, один тарпан, запряженный в телегу, прошел 1600 километров по трудным послевоенным дорогам, и хотя был не кован, копыта сохранил в полном порядке.

Знаете ли вы, что…

…В 1866 году последних тарпанов доставили в Московский зоопарк, но приручить их не удалось. Потомства от них не получили.

…Лошадь Пржевальского (Е. caballus Przewalskii) – дикая лощадь, открытая в XIX веке во время экспедиции Н.М. Пржевальского в Монголию. В настоящее время сохранилась, очевидно, только в неволе. Имеет большую голову, короткую толстую шею, слабо выраженную холку. Высота в холке – около 135 см. Грива стоячая, челки нет. Масть саврасая с более светлой окраской нижней части, живота, на спине темный ремень, на конечностях темные поперечные полосы в области запястных и скакательных суставов – зеброидность. Помеси с домашними лошадьми разных пород плодовиты. Однако некоторые особенности анатомического строения лошади Пржевальского не позволяют считать их предками домашних лошадей.

…Коник – древняя местная польская порода мелких лошадок, происходящая предположительно от лесной разновидности тарпана. Коники имеют крепкую конституцию, высоту в холке 120-130 см, преимущественно мышастую масть со спинным ремнем, а иногда и с зеброидностью на конечностях. Голова небольшая, сухая, часто с вогнутым профилем, грудь широкая, выпуклая, холка развита, спина длинная, круп спущенный, лопатка большей частью прямая и коротковатая. Движения легкие и энергичные, особенно на галопе. В заповедниках Польши и зоопарках других европейских стран с кониками ведут работу по реконструкции тарпанов.

… аборигенные породы (лат. Aborigines ab original – от начала), местные породы лошадей., исстари разводимые в стране или местности. Выведены человеком при невысоком уровне зоотехнической работы. Развиваются под сильным влиянием естественных условий и хорошо приспособлены к ним. Подразделяются на: северные лесные (вятская, тавдинская, печорская, мезенская, эстонская, жемайчу, якутская и др.), степные (башкирская, забайкальская, казахская, монгольская, аргентинская верховая, канадская и др.), горные (киргизская, алтайская, тувинская, гуцульская, тушинская, мегрельская, гафлингская и др.) породы и пони островов (шетландские, хоккайдо и др.).

КОНИ РАЗНЫХ ШИРОТ

Сколько человеческих рас на нашей планете?

– Пять, – говорили до недавнего прошлого ученые, беря за основной расовый признак цвет кожи и другие внешние признаки. Европеоидная, Монголоидная, Африканоидная, Америконоидная и Австралийская – так меня учили в школе. Нынче это деление несколько изменилось. Африканоидная объединена с Австралийской, Монголоидная с Американоидной, итого три…

– Основных, – добавляют нынче антропологи и насчитывают рас гораздо больше. Возникают расы с необычными названиями: балканская, средиземноморская, западнобалтийская, среднерусская и т.п. Характерно, что все расы связаны с географическими названиями, и это не случайно, потому что главные расовые признаки складывались под влиянием географических условий.

Ну, а как же лошади? Как это ни странно звучит, но совсем недавно большой знаток лошадей, теоретик-коневод князь Урусов так и писал: «конские расы», потому что лошади, уроженцы разных широт, так же сильно отличаются друг от друга, как, скажем, житель Шри-Ланки или абориген Австралии от уроженца Москвы. И хотя все современные конские породы – создание человека, все-таки получились они от скрещивания местных (аборигенных) пород с привозными. И местные породы обладают целым рядом качеств, которых нет у лошадей других уголков земного шара.

Мы уже говорили о лошадях якутской породы. Это типичная лесная лошадь. Она покрыта густой шерстью (зимой до пятнадцати сантиметров длиной), она легко тебенюет – раскапывает снег и пасется в зимнее время. Не боится морозов. К породам лесным, северным, которые разводятся в условиях, близких к природным, относятся приобская и мезенская лошади. Они прекрасно переносят морозы, не боятся леса.Интересно, как старожил описывают схватку лесных лошадей с волками. На поединок с волком выходит вожак, остальной табун так верит в его сил и храбрость, что не разбегается, а, чуть отступя в сторону, следит за поединком. Когда же на лошадей нападает стая хищников, они мгновенно меняют тактику. Табун по сигналу вожака образует круг, в центр которого прячутся жеребята, а косяк, став голова к голове, взбрыкивает ногами, причем это не истерическое скаканье, а методичная правильная оборона. Лошади подкидывают копытами по очереди, через одну.

В Бурят-Монголии и в Монголии расположен ареал (район постоянного обитания) бурятской и монгольской пород лошадей. Бурятская лошадь – сама низкорослая в Сибири и в нашей стране, высота ее в холке всего 132 см. Это очень массивная лошадь, очень выносливая. Бегает она не быстро – около двадцати километров в час, но зато лошади этой породы дают много молока, а оно считается более полезным, чем, например, козье.

Конечно, ни якутскую, ни приобскую, ни бурятскую, ни даже монгольскую лошадь не cpaвнить ни с одной культурной породой. Но смотря что сравнивать! Конечно, они уступают по всем скаковым качествам, но у них есть достоинство, какое искупает все недостатки – они живут в таких условиях, где не выжила бы ни одна высокопородная лошадь. В самой большой степени это относится к монгольским лошадям.

Лошадь вообще съедает кормов больше, чем другие травоядные животные, например, коровы, но зато она находит пищу там, где другие животные уже ничего взять не могут. Лошади спокойно пасутся на пастбищах, начисто обглоданных коровами. Лошадь скусывает траву гораздо ниже и не выдергивает ее с корнем, как это, например, делают козы.

Монгольская лошадь живет в зоне сухих степей и полупустынь. Рацион ее весьма скуден, поэтому весь организм животного очень экономичен. Чем ближе к пескам – тем низкорослее эта лошадка. На юге пустыни Гоби живут кони всего 124 см высотой, но при этом монгольские лошади очень широкотелы.

Выносливость коней монгольской породы поразительна. Зимой они обходятся совершенно без воды, довольствуясь снегом, из-под снега же добывают траву и при этом способны проходить в день под седлом 100-120 км с большой резвостью. В традиционной монгольской скачке на 15 километров установлен рекорд 19 минут 55 секунд.

Чем ближе к горам, тем выше становятся лошади. Алтайские и казахские лошади породы «джабе» гораздо крупнее своих соседей. Это не случайно. Кроме того, что здесь иные условия жизни, коневоды ставили перед собой иные задачи: разводили мясных и молочных лошадей. Хотя эти породы тоже достаточно резвые: жеребец Золотник в 1954 г. проскакал за сутки 264 километра, а жеребец Тшан в 1948 году прошел 100 километров за 4 часа 6 минут.

Из древних пород, сохранившихся в странах Востока, особенно знамениты ахалтекинцы, о них речь впереди, а также арабская и персидская лошади. Это кони пустыни. Некрупные, очень выносливые к жаре и замечательно резвые. Они стали как бы аккумуляторами самых лучших качеств конских пород, их кровь течет в жилах всех замечательных пород в мире. Причем, скрещиваясь с местными породами, «арабы» и «персы» давали удивительные результаты. Их потомки становись рослыми, мощными, но не теряли скаковых качеств. Рядом с ними, в Узбекистане разводят лошадей, которые немногим уступают ахалтекинцам, я имею в виду коней иомудской породы. Это тоже верховые, легкие и горячие лошади. Во всех состязаниях они вторые после ахалтекинцев.

Черты родовитых предков легко прослеживаются и в наших замечательных конях. Так, лошади донской породы несут в себе многие качества персидских лошадей. Хотя по назначению и условиям существования сильно отличаются от них. Донские кони – дети буйных ковыльных степей, рослые, очень выносливые – настоящие боевые кони, много лет ими снабжалась армия. Кони кабардинской породы – кони горные. Они очень резвы, горячи и обладают еще одним качеством – легко скачут по пересеченной местности, не боятся высоты. Кабардинский конь пройдет по краю пропасти, где у человека закружится голова. Они прекрасно прыгают через щели в скалах и на самом каменистом грунте сохраняют копыта. Эти стройные, по большей части гнедые, кони с характерным «горбоносым профилем» всегда очень ценились в русской кавалерии. Правда, за отчаянный, гордый и горячий нрав молва наградила их пословицей: «Кто едет на горбоносом коне – едет в открытую могилу».

Чем дальше на север, чем ближе к морю, тем массивнее и выше становятся лошади. До сих пор мы говорили о конях, которые более всего пригодны к работе под седлом, о конях, относящихся к верховым породам. Чем дальше от пустынь мы движемся в поля и луга Центральной России, тем больше встречаются нам породы упряжные или верхово-упряжные.

Русские коневоды много работали над созданием тяжеловозных пород. Далеко прошла слава битюгов, получивших имя по названию реки в Воронежской области. А владимирские тяжеловозы, из Владимирской области постоянно улучшают рекорды. Эти кони могут везти груз весом до 25 тонн! Помните, у Ильи Муромца верный конь Бурушка-Косматенький? Сквозь столетия пронесла былина дух той героической эпохи, когда закладывались в боях и трудах черты гордого и в то же время мягкого русского национального характера. Былина, кроме того, оказывается, сохранила облик древней русской лошади, аборигенной лошади Центральной России.

Это массивный, но относительно легкий конь – годный и для пашни, и для поля брани, настоящий конь Микулы Селяниновича. Масть у него действительно бурая, но, что самое удивительное, этот конь – «косматенький». Один из главных признаков его экстерьера (внешности) – длинная волнистая грива, что свисает чуть не до земли.

Художник Васнецов, когда писал своих «Богатырей», отталкивался только от той информации, которую черпал в былинах, но довольно точно угадал старую местную или «аборигенную» – а мы говорим сейчас о них – породу русских лошадей.

Вот такие косматенькие лесные лошади и были прапрапра-бабушками современных тяжеловозов и рысаков.

Кстати, о рысаках. Я взял карту Европы и отметил приблизительно все известные мне конные заводы, где выводят легкоупряжные породы. Оказалось, что все они – и те, где выводят русских и орловских рысаков, и рысаков французских, и венгерских нониус, и великопольских коней, – расположены приблизительно на одной широте, где-то около 45-й параллели. Стоит отклониться южнее, и вы встретите табуны скакунов, севернее – из полумрака конюшен глянут на вас богатыри-тяжеловозы.

Если мне станут возражать, что, мол, в Англии, в Северной Франции выводят верховых, знаменитых верховых коней – я не буду спорить. Действительно, коневодство сейчас ушло так далеко, что мало зависит от природных условий, но мы говорим, в основном, о местных породах. Так вот, все-таки чем дальше на север, тем массивнее кони, тем больше тяжеловозных пород.

А ведь все высокопородные тяжеловозы произошли от смешения привозных коней с местными, теми , что формировались под влиянием географических условий. Какими были эти местные кони, сейчас представить трудно. Все тот же князь Урусов в своей «Книге о лошади» называет их «морской» расой и описывает ее так: «Огромная широкогрудая, очень сильная и тяжелая лошадь, очень спокойная, не способная скакать, но расположенная к длительным силовым работам».

Если собрать вместе коней разных широт – ох, и пестрая получится компания! Давайте поставим их рядом. Высоких и крепких дончаков и чистокровных скаковых; великанов тяжеловозов: русской, советской, владимирской, литовской пород; горных лошадей: киргизских, мегрельских, терских; коней пустыни: арабов, ахалтекинцев; степных табунных лошадей: алтайских, монгольских, башкирских; мохнатых и низкорослых лесных лошадок: тавдинской, иртышской породы, мезенских лошадок из Архангельской области. Тут же поместим знатных иностранцев: тяжелых першеронов, суффольков, кледейсдалей, шайров, ютландцев, норийцев, булонцев, бретонцев – смотрите, как имена связаны с географическими названиями. А рядом станут упряжные: ардены, лесная финская лошадка, норфольские рысаки, хакне, клепперы из Эстонии, фризы из Нидерландов, морган из Америки… Рядом с упряжными латвийцами, торийцами, жмудками, вятками – весь наш Север и Прибалтика – станут ганноверы, что родом из Германии, липпицианы из Австрии, плевенские кони из Болгарии, фуриозо из Венгрии…

А где-то в ногах тяжеловозов будут путаться шетландские, исландские, уэльские и дартмутские пони и японские пони с острова Хоккайдо (островные лошадки).

Пестрый, разнообразный мир! Заглянем в него, попробуем разобраться, постараемся узнать его законы, его историю, легенды… Начнем с легенды о мустангах.