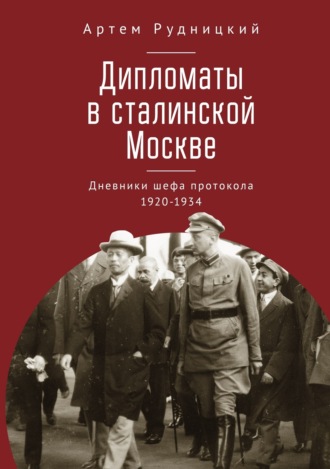

Артем Рудницкий

Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934

На старте

В известном смысле Флоринский представлял лицо советской дипломатии, и в дипкорпусе его необычная фигура вызывала разные толки, удивление и вопросы. Первым главой иностранной миссии, которого он торжественно встречал в Москве в качестве официального представителя НКИД, был Карлис Озолс, прибывший в советскую столицу осенью 1920 года в качестве председателя латвийской части смешанной двусторонней комиссии по реэвакуации. Флоринского он знал еще раньше, они познакомились и достаточно близко сошлись в США. В годы Первой мировой войны Озолса туда командировали как члена одной из русских комиссий по закупкам оружия и военного снаряжения. Если они не дружили, то во всяком случае были накоротке. Позже Флоринский не скрывал, что посещал Озолса в латвийской дипломатической миссии в Москве «совершенно запросто», «на правах нашей старой дружбы» («я его еще знал по Америке»)[86].

В «Мемуарах посланника» описывается их встреча в советской столице:

«На Виндавском вокзале[87] Москвы нас встретили представители Комиссариата иностранных дел. К моему великому удивлению, среди них был и Д. Т. Флоринский. Удивило это меня потому, что Флоринского я знал как русского вице-консула в Нью-Йорке. Это было совсем недавно. Тогда он был мне известен как типичный и привилегированный царский чиновник. Всегда щегольски одетый, с моноклем, верх аккуратности, весьма предупредительный, особенно к лицам, стоящим выше его. Таким был и остался Флоринский. Изысканный спорт, верховая езда, поскольку она придавала известный лоск, столь необходимый подобному типу людей. Прекрасные, мягкие, вкрадчивые манеры дополняли образ тщательно вышколенного дипломатического чиновника. Он ездил верхом в нью-йоркском Центральном парке, всегда сопровождая какую-нибудь интересную даму. Любил и покутить. Тогда его политическая физиономия определялась ненавистью к большевикам, расстрелявшим его отца, известного русского профессора Флоринского. И вдруг этот человек у большевиков! Здороваясь с ним, я невольно воскликнул:

– Вы-то какими судьбами здесь?

– Потом расскажу.

Вскоре он пригласил меня к себе и поведал о своих делах.

– Когда в Нью-Йорке все кончилось, надо было искать работу. Сначала я направился к Деникину, но, убедившись, что там безнадежно, приехал в Швецию. Но и тут все было шатко, и ничего не обещало в будущем. Как везде, где были русские эмигранты, здесь безрассудно тратились оставшиеся деньги, распродавались драгоценности, а кажущийся внешний патриотизм выражался лишь в пении гимна “Боже, царя храни”. Я понял, в Швеции тоже нет спасения и надежд, и поехал в Копенгаген. Все деньги были уже истрачены, оставалась только драгоценная булавка к галстуку. Продал я и эту последнюю вещь, с удовольствием проел деньги и, что называется, сел. Но вдруг в Копенгаген приехал Литвинов. Я отправился к нему, искренне все рассказал и просил принять меня на службу. Таким образом очутился здесь»[88].

Кое-что Озолс напутал, забыл точные детали. А то, что Флоринский не акцентировал свое участие в Белом движении, а упомянул мимоходом, вполне логично. Так поступали и Михаил Булгаков, и Валентин Катаев. Даже если речь не шла о непосредственном участии в боевых действиях. На службу советской власти перешло немало военных и гражданских спецов, в том числе высших офицеров, но вражеский «шлейф» за ними тянулся и рано или поздно мог стать (и чаще всего становился) поводом для ареста, заключения в лагере или расстрела. Поэтому свои отношения с белой гвардией Флоринский не скрывал, но предпочитал лишний раз не останавливать на этом внимание. Если заходила об этом речь, особенно с иностранцами, быстро сворачивал разговор. И, что характерно, всегда фиксировал это в своих отчетах.

Однажды греческий посланник Накос Пануриас завел с ним речь о царских дипломатах на Балканах, которых он знал, когда служил в Сербии, и стал расспрашивать Флоринского об их судьбе. Реакция была отработанной и мгновенной: «Я сухо ответил, что не поддерживаю старых связей и мне мало что об этом известно»[89].

Еще запись: «…встретил в “Савое” Митфорда[90]… тот сказал, что в Лондоне находится много бывших царских дипломатов (он назвал несколько фамилий) с которыми он встречался перед отъездом. Задал наводящий вопрос, был ли я ними знаком и интересуют ли они меня. Я ответил отрицательно»[91].

Флоринский не отличался тупым и пустопорожним патриотизмом, но государственные интересы отстаивал как свои собственные – из чувства профессионального долга, которым никогда не пренебрегал. Приложил немало усилий, чтобы поставить Советскую Россию и СССР вровень с другими странами – в плане соблюдения дипломатических традиций, правил и привилегий. И радовался самому маленькому, крохотному шагу вперед.

Торжествовал, когда удавалось добиться освобождения от таможенного досмотра багажа дипломатов. В мае 1923 года, отправляясь в поездку по скандинавским странам, в восторге заявлял: «Впервые! Шведская миссия в Гельсинфоргсе выдала мне “лессе-пассе”[92] (первый случай в нашей практике), так что мой багаж при въезде в Швецию не подвергся таможенному досмотру. Однако начальник таможни все же имел наглость спросить меня, не везу ли я с собой папирос или спичек»[93].

Резко реагировал на любые выпады в адрес своей страны. В июле 1924 года направил официальный протест (по согласованию с Чичериным) шведскому послу Карлу фон Гейденштаму «против ознаменования юбилея победы шведского флота над русским флотом при Свенкаунде путем посещения Финляндии шведскими военными судами и устройства банкета шведским посланником в Гельсинфоргсе с недопустимыми речами и с приглашением других дипломатов, за исключением т. Черных»[94]. Результат был достигнут. «Гейденштам отозвался полным незнанием, выразил сожаление»[95].

Когда французский посол Жан Эрбетт отказался сразу выдать Флоринскому визу, сказал, что будет запрашивать Париж, шеф протокола увидел в этом ущемление государственных и своих личных интересов и вспылил. «Вы, вероятно, шутите, господин Посол. У меня дипломатический паспорт, который должен быть завизирован без какого-либо предварительного запроса, согласно международным традициям. Могу ли я осведомиться, г. Посол, запрашивали ли Вы Ваше Правительство относительно разрешения въезда г. Ходжсону[96], выезжающему на будущей неделе во Францию?». Эрбетт стал объяснять, что «это совсем другое дело», и у Франции имеется «конвенция с Англией о паспортах». А с СССР такой конвенции нет и безотлагательно, без запроса центра, визируются только паспорта постоянного дипсостава полпредств.

Такое объяснение Флоринский счел уловкой, сказал, что впервые слышит о существовании конвенций о визировании паспортов. Напомнил, что на днях французы мигом завизировали паспорт польскому атташе Витольду Корсаку. «Эрбетт мнется», не находит что ответить. Тогда Флоринский заявил, что отказывается от поездки во Францию, поскольку считает недопустимым такое отношение к СССР, тем более, что немцы, итальянцы и австрийцы дали ему визу без проволочек. Вконец обескураженный Эрбетт все же пообещал телеграфировать в Париж, однако шеф протокола отрезал: «Это будет бесполезный расход, г. Посол, ибо в изложенных Вами условиях я не считаю ныне возможной свою поездку во Францию. …Я жалею, что в этом году мне не придется побывать в Париже. …считаю, что наши дипломаты не могут быть поставлены в худшее положение, чем дипломаты других стран»[97].

Флоринский подобрал себе хороших помощников, с судьбой почти столь же необычной, как у него самого. Чаще всего на страницах дневника упоминается Владимир Соколин, его заместитель. Родился в Швейцарии, участвовал в Первой мировой войне, общался с Лениным, был секретарем Льва Каменева и сотрудником аппарата Лиги наций. А когда СССР из этой международной организации исключили, остался в Швейцарии, жил там, перебрался во Францию, писал романы и эссе[98]. Соколин недурно владел пером и, когда работал в «протоколе», старался подражать своему начальнику, давал людям и ситуациям яркие и образные характеристики.

Другим человеком, на которого опирался Флоринский, был персонаж известный всей Москве – Борис Штейгер, прототип барона Майгеля из романа «Мастер и Маргарита». Бароном был его отец (эмигрировавший после революции) и сын не возражал, чтобы его тоже величали таким титулом. Он занимал должности Уполномоченного Коллегии Наркомпроса (Народного комиссариата просвещения) РСФСР по внешним сношениям и консультанта «Интуриста», какое-то время даже служил или числился смотрителем Московского зоопарка, возможно, имел и другие официальные прикрытия. Но в первую очередь работал на ГПУ.

У многих это вызывало отвращение, в том числе у Булгакова, который предрек Штейгеру печальный конец (на примере судьбы Майгеля). «Да, кстати, барон, – вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, – разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она, в сочетании с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово – наушник и шпион. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили придти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть и подслушать все, что можно»[99].

Когда Булгаков начинал писать роман, Штейгер еще активно вращался в светских кругах, но Большой террор был не за горами. Штейгера арестовали в 1935-м, а в 1937-м расстреляли.

Его тайная служба ни для кого особым секретом не являлась, но в дипкорпусе к нему относились не столь сурово, как знаменитый писатель. По словам Озолса, дипломаты его не слишком осуждали и даже жалели «как жертву ГПУ»[100]. И в «Бале в Кремле» у Малапарте он предстает перед нами, скорее, не подлым стукачом, а несчастным человеком, вынужденным выполнять функции сексота: «Я никогда не видел настолько бледного и настолько вызывающего подозрение человека, как фон Штейгер. Лет сорока пяти, маленький, сгорбленный, худой, с пепельным лицом, с короткими ручками – до того бескровными, что они казались прозрачными»[101].

С сочувствием рассказывала о Штейгере и Элизабет Черутти: «Все мы знали, что его понятия о нравственности оставляют желать лучшего, но, несмотря на это, трудно было его не любить»[102]. В дипкорпусе было распространено мнение, что он дал согласие стать осведомителем чекистов под угрозой казни, когда был арестован в первый раз (предположительно в годы гражданской войны или в начале двадцатых). «Мы пожимали плечами и говорили друг другу, что это, в конце концов, не наше дело, то, каким образом он сумел спасти свою жизнь». К тому же Штейгера ценили, как «приятнейшего собеседника» и «милейшего шпиона», причем весьма полезного. Если нужно было довести до сведения ГПУ или НКИД какой-нибудь особенно деликатный вопрос, с которым не хотелось обращаться официально, он невзначай упоминался в разговоре с Штейгером. В знак того, что просьба будет выполнена, барон закуривал гаванскую сигару и спустя нескольких дней давал ответ – тоже между делом, как бы ненароком[103].

Со Штейгером достаточно близко сошелся Владимир Соколин, их сближало общее происхождение. Штейгер, хоть и появился на свет в Одессе, принадлежал к старинному швейцарскому роду, а Соколин родился в Швейцарии – правда, в семье евреев-политэмигрантов из России. В общем, им было о чем поговорить. По словам Соколина, Штейгер мастерски рассказывал анекдоты, любил рисоваться, акцентируя свои пристрастия космополита. Имитировал английский акцент, курил французские «голуаз» и подчеркивал свое пристрастие к японским блюдам[104].

Он тесно общался с иностранцами, дипломатами, журналистами, был завсегдатаем дипломатических приемов и интимных вечеринок и славился своими организаторскими способностями, умением доставать любые билеты на любые мероприятия, спектакли, кинопросмотры, концерты, а также развлекать гостей и поддерживать непринужденную беседу. Считался личностью незаменимой, все всегда ждали его прихода, привечали, но при этом держали ухо востро. Елена Булгакова писала, что, «конечно барон Штейгер – непременная принадлежность таких вечеров, “наше домашнее ГПУ”, как зовет его, говорят, жена Бубнова»[105].

Флоринский называл его «неизменным Штейгером»[106] и отдавал должное талантам и сноровке барона. Из отчета о завтраке, который Штейгер устроил в клубе «Театработников» с приглашением турецкого посла, эстонского посланника и Флоринского: «Непринужденный разговор, оживляемый остроумием хозяина и бесконечными забавными историями и анекдотами, которыми он развлекал гостей, не давая упасть настроению. Б. С. (Борис Сергеевич – авт.) со вкусом и толком устраивает такие небольшие предприятия»[107].

Его щедро финансировали, за ним была закреплена ложа в Большом театре[108]. Для организации концертных программ на дипломатических приемах или вечеринках старались приглашать именно Штейгера, это был беспроигрышный вариант. Он был ловок и имел связи. Однажды возникла неприятная ситуация на приеме в ВОКС в честь крупного японского политического деятеля – виконта Симпэя Гото, президента японо-советского общества культурных связей. За приглашение артистов нужно было заплатить 700 рублей, таких денег в ВОКС не оказалось. Тогда позвали Штейгера, и он пригласил скрипача Бориса Сибора и аккомпаниатора за 45 рублей, а с остальными артистами договорился о бесплатных выступлениях. Остальные – это прославленный Иван Козловский, певицы Мария Гольдина и Ирма Яунзем и одна из ведущих балерин 1920-х годов Анастасия Абрамова[109].

У заметности Штейгера имелась оборотная сторона, быть заметным в Советском Союзе было небезопасно, и в органах госбезопасности к барону относились по-разному. В частности, упоминал Флоринский, о нем «весьма неодобрительно» отзывался всемогущий телохранитель Сталина Карл Паукер[110].

Но вернемся к становлению «красного протокола». В первые послереволюционные годы нужно было научиться правильно общаться с буржуазной дипломатией, неважно, западной или восточной, не ударить в грязь лицом, не стать поводом для насмешек тех самых людей во фраках и цилиндрах, на которых рисовали карикатуры в советских газетах и журналах. Но которые правили миром и от которых во многом зависела будущность СССР.

Неосведомленность относительно норм протокола многих ставила в тупик. Даже находчивого Остапа Бендера, который собирался писать полотно «Большевики пишут письмо Чемберлену» и ломал голову над тем, в каких нарядах следует изображать советских деятелей: «Удобно ли будет рисовать т. Калинина в папахе и белой бурке, а т. Чичерина – голым по пояс?».

По мнению Георгия Соломона, главной проблемой полпредства в Берлине в 1918 году являлось то, что полпред Адольф Иоффе и его сотрудники не стремились следовать устоявшимся дипломатическим традициями, протоколу и этикету. Это подрывало реноме не только полпредства, но и государства, которое они представляли. В результате отношение к советским дипломатам со стороны немцев было высокомерным и пренебрежительным. «Так, те из наших сотрудников, которым приходилось лично являться в Министерство иностранных дел за какими-нибудь справками, часто жаловались, что с ними мало церемонятся, заставляют подолгу ждать, иногда говорят с ними с плохо скрываемым презрением или резко и нетерпеливо и пр. И это было понятно: служащие Министерства иностранных дел относились, в сущности, к большевицкому правительству вполне отрицательно, как к чему-то чуждому дипломатических традиций и обычаев, как к явлению, хотя и навязанному им политическими условиями момента, но во всяком случае не укладывавшемуся в обычные установленные рамки. Им, этим дипломатам, воспитанным в немецкой государственной школе, где они и усвоили все необходимые, твердо отстоявшиеся приемы, все поведение наших товарищей, их внешний вид, манеры, приемы при объяснениях, казались дикими, и они не могли подчас невольно не подчеркнуть своего истинного отношения к этим дипломатам новой формации… Словом, грубо говоря, они относились к нам, как к низшей расе…»[111].

Само собой, это не могло не сказываться на решении политических вопросов, выполнении поручений центра.

Заметим, правда, что, находясь в должности полпреда, Иоффе постепенно постигал дипломатические премудрости и, в частности, начинал понимать: внешний антураж имеет в дипломатии огромное значение. В этой профессии больше и чаще, чем в любых других, «встречают по одежке». Об этом, например, свидетельствует письмо, которое 18 июня 1918 года Иоффе написал Льву Карахану. Тот тогда уже являлся одной из ключевых фигур в НКИД, был заместителем наркома, а в марте подписал Брестский мир с Германией.

Помимо политических вопросов, в письме речь шла о возможном приезде в Берлин жены и дочери Карахана, и чтобы немцы достойно их приняли, следовало соблюсти определенные условности:

«Два слова по личному вопросу. Если жена и дочурка пожелают сюда приехать, помните, что помимо моей заинтересованности, чтобы они удобно доехали, приходится еще считаться с тем, что немецкие кумушки обратят внимание на все мелочи и детали, поэтому их надо отправить с соблюдением всяких условностей, как я Вам уже писал, если не в отдельном поезде, то в отдельном салон-вагоне…»[112].

Кроме незнания протокола и этикета, тревожило неумение советских дипломатических сотрудников обеспечить маломальский порядок в делопроизводстве, в том числе в оперативной переписке. Перед поездкой Красин предупреждал Соломона: «в посольстве, благодаря набранному с бора да с сосенки штату, царит крайняя запутанность в делопроизводстве, в отчетности, в хозяйстве, что мне предстоит много кропотливой работы, так как, хотя служащие и неопытны, но самомнение у них громадное и амбиции хоть отбавляй, что равным образом хромает и дипломатическая часть…»[113].

Но то, что Соломон увидел, превзошло все его ожидания. В делах царил полный хаос, а не просто «запутанность». Иоффе жил в Берлине с супругой и дочерью, но при этом сблизился с личным секретарем Марией Гиршфельд (на которой позже женился). В полпредстве она де-факто стала вторым лицом и вершила многие дела. Кассой все пользовались бесконтрольно, включая «людей безответственных» (по определению Соломона), то есть жену главы миссии и его личного секретаря. Они брали деньги и на личные нужды, например, на занятия по верховой езде.

Документы не регистрировалась, при необходимости найти нужный было крайне сложно. Впрочем, по словам Соломона, это вообще было характерно для деятельности НКИД и даже его шефа. «…Как это стало известно из рассказов приезжих из России, у самого Чичерина, сменившего Троцкого на посту наркоминдела, тоже царил бумажный хаос: он держал всю переписку у себя в кабинете в одном углу, прямо на полу, забитом беспорядочно спутанными бумагами, в которых никто не мог разобраться и в розысках которых сам Чичерин принимал деятельное участие вместе со своими четырьмя секретарями. И у него тоже эти розыски требовали подчас несколько дней»[114].

Справедливости ради заметим, что нарком старался навести порядок в канцелярии НКИД и делопроизводстве. В своей записке секретарю Коллегии НКИД Адольфу Петровскому от 17 ноября 1923 года, отметив «идеальный беспорядок», в котором «лежали груды отправляемых и отправленных шифровок», представлявших «какую-то клоаку бумаг», он потребовал, чтобы всякая шифровка сейчас же «вписывалась, регистрировалась, будет ли это днем, или ночью»[115].

В 1921 году «Чичерин дал поручение “выяснить, чтобы знали, где искать, где именно хранятся подлинники договоров и подлинники протоколов мирных конференций, в частности, где находится подлинный договор с Афганистаном”». В ответной справке Экономическо-правового отдела говорилось, что «вопрос о централизации хранения договоров и протоколов Сабаниным (начальником отдела – авт.) неоднократно возбуждался, но без результата. В общем, они хранились у Канторовича, а теперь у Флоринского…». Угнетающую картину существовавшего хаоса дополняло уточнение: «“Известия” за недостатком бумаги соглашаются, и то с трудом, печатать лишь короткие договоры. Добывать для них бумагу не удается. Главбум раз согласился, но и то обманул…»[116].

В загранпредставительствах имело место еще одно недопустимое явление: распущенность, нарушение не только протокола, но и элементарных правил поведения, принятых в стране пребывания. Подобное тоже не могло не иметь политических последствий, нанося урон престижу советской дипломатии и всего государства.

В мемуарной литературе нередко в качестве примера приводится деятельность первого советского полпреда в Эстонии Исидора Гуковского. В июне 1920 года с ним познакомился Густав Хильгер, по пути в Москву, куда он направлялся в качестве уполномоченного по делам военнопленных и интернированных (в Германию с аналогичной миссией отправился Виктор Копп). Вдоль западной границы Советская Россия была блокирована «санитарным кордоном», с Польшей шла война, и единственный путь лежал через Эстонию, с которой большевики подписали Тартусский (Юрьевский) договор.

И отправили в Таллин Гуковского, который произвел на Хильгера неизгладимое впечатление: «Внешне Гуковский был типичным большевистским чиновником того времени. Стремясь подчеркнуть свои коммунистические убеждения через пролетарскую внешность, он принял меня в рубашке с короткими рукавами и без галстука, а на ногах – пара поношенных шлепанцев»[117].

Гуковский, как и многие другие советские дипломаты, вырвавшиеся в западный мир, не мог или не хотел устоять перед многими соблазнами. Этот персонаж жил в свое удовольствие и спекулировал валютой. До приезда в Таллин он работал народным комиссаром финансов и, по мнению Хильгера, все развалил и обрушил рубль. Теперь же в его кабинете стоял огромный сундук, набитый советскими деньгами, и он живо заинтересовался тем, что немецкий представитель вез с собой в Москву 15 миллионов рублей. В специальных ящиках-контейнерах со свинцовой обивкой и крепкими замками. Обеспечить охрану этого ценного груза Гуковский отказался, зато предложил оставить всю сумму у него, пообещав взамен чек в Госбанке. И разозлился, когда получил отказ.

Свидетелем «дипломатической» деятельности Гуковского был и Георгий Соломон:

«У Гуковского в кабинете… шла деловая жизнь. Вертелись те же поставщики, шли те же разговоры… Кроме того, Гуковский тут же лично производил размен валюты. Делалось это очень просто. Ящики его письменного стола были наполнены сваленными в беспорядочные кучи денежными знаками всевозможных валют: кроны, фунты, доллары, марки, царские рубли, советские деньги… Он обменивал одну валюту на другую по какому-то произвольному курсу. Никаких записей он не вел и сам не имел ни малейшего представления о величине своего разменного фонда.

И эта “деловая” жизнь вертелась колесом до самого вечера, когда все – и сотрудники, и поставщики, и сам Гуковский – начинали развлекаться. Вся эта компания кочевала по ресторанам, кафешантанам, сбиваясь в тесные, интимные группы… Начинался кутеж, шло пьянство, появлялись женщины… Кутеж переходил в оргию… Конечно, особенное веселье шло в тех заведениях, где выступала возлюбленная Гуковского… Ей подносились и Гуковским, и поставщиками, и сотрудниками цветы, подарки… Шло угощение, шампанское лилось рекой… Таяли народные деньги…

Так тянулось до трех-четырех часов утра… С гиком и шумом вся эта публика возвращалась по своим домам… Дежурные курьеры нашего представительства ждали возвращения Гуковского.

Он возвращался вдребезги пьяный. Его высаживали из экипажа и дежурный курьер, охватив его со спины под мышки, втаскивал его, смеющегося блаженным смешком “хе-хе-хе”, наверх и укладывал в постель…»[118].

Подобные нравы были характерны и для других советских загранучреждений и поведения ответственных работников (типичный термин социалистической бюрократии) за рубежом. Они стремились туда, чтобы почувствовать себя свободнее, пожить в условиях комфорта и вкусить плодов «морального упадка» буржуазии.

Григорий Беседовский по дороге из Токио в Москву (в Японии он был торгпредом и поверенным в делах) заехал в Харбин и наблюдал, как вели себя «ответственные коммунисты, чиновники КВЖД[119]» и дипломатические сотрудники. Возможно, он сгущал краски, сводя какие-то личные счеты (впоследствии Беседовский распрощался с СССР и не щадил бывших коллег), но многое соответствовало действительности.

«Образ их жизни был не только не безупречен, но, зачастую, просто недопустим для любого общественного деятеля. Страшный разгул, пьянство, разврат и картежная игра поглощали большую часть их времени. В этом отношении главный пример подавался самым старшим советским должностным лицом, генеральным консулом Леграном[120]. Легран устраивал у себя в консульстве попойки, с участием своих друзей и некоторых артисток и балерин местной оперы. Одна из таких попоек закончилась трагически: пьяный Легран выстрелами из револьвера тяжело ранил одну из балерин. Это происшествие вызвало в Харбине страшный скандал. Китайская полиция пыталась начать дело против Леграна, но пострадавшая балерина сделала заявление о том, что она случайно ранила себя сама, рассматривая револьвер, Балерина была советской гражданкой и, после лечения на казенный счет, была отправлена в Москву. Туда же был вызван генеральный консул Легран. Леграну был объявлен строгий выговор, с предупреждением об исключении из партии в случае повторения подобного происшествия. Мне передавали, что он женился впоследствии на тяжело раненой им балерине. От Леграна старался не отставать и советский управляющий дорогой, Емшанов. Он часто пил запоем, и во время торжественных обедов и банкетов с китайцами напивался почти до бесчувствия. …Все это производило крайне тяжелое впечатление. Казалось, что находишься среди каких-то больных, с надрывом, людей, пытающихся забыться в вине от гложущей их тоски. В этом маленьком советском мирке не существовало никаких умственных интересов или запросов, не говоря уже о каких бы ни было идеалистических порывах. Книги и газеты никогда не читались, а искусство их интересовало лишь постольку, поскольку в опере можно было встретить красивых балерин. О политике старались не говорить совершенно и, если и заговаривали, то с чувством тяжелого и прямого отвращения»[121].

Отправившись советником в Париж, Беседовский наблюдал там не менее впечатляющие картины:

«Многие советские ответственные работники приезжали в Париж, останавливаясь в посольстве, якобы по служебным делам, а в самом деле для подробного ознакомления с Парижем и, особенно, для изучения “морального падения и развращенности буржуазии”. Эти ответственные работники разгуливали по разным увеселительным заведениям и, иногда, в пьяном виде, устраивали легкие скандалы, переругиваясь с эмигрантами. Большею частью эти скандалы были сравнительно невинного характера. Так, например, Луначарский, приехавший в Париж вместе со своей женой, отправился с нею в один из дансингов. Жене Луначарского захотелось во что бы то ни стало потанцевать и, так как сам Луначарский, хотя и является большим знатоком танцев и балета, не танцует, она обратилась к услугам наемного танцора.

Однако, после танца, танцор подошел к Луначарскому и, отрекомендовавшись бывшим офицером, потребовал с него двести франков, заявив, что дешевле этой суммы за танец с комиссаршей взять не желает. Смущенный Луначарский заплатил деньги и быстро удалился из дансинга со своей женой»[122].

Нарком путей сообщения Ян Рудзутак, посетивший французскую столицу для лечения, всю ночь путешествовал по лучшим публичным домам Парижа в сопровождении предупредительных гидов, секретарей полпредства Ивана Дивильковского и Льва Гельфанда[123].

Таким образом, задача, стоявшая перед НКИД не сводилась только к усвоению дипломатических протокольных условностей (кто, как и когда делает визиты, в каком порядке рассаживать гостей за столом, как одеваться в различных обстоятельствах, чем отличаются официальные приемы от вечерних коктейлей, «файф-о-клоков» и т. д.). Требовалась разработка целого свода норм, регулирующих официальную и повседневную дипломатическую жизнь, а также обучение элементарным правилам поведения цивилизованного человека тех преданных партийцев, которыми пополнялась внешнеполитическая служба.

О важности этого постоянно напоминал Чичерин, которого удручали убогие манеры большинства советских дипломатов, их неумение вести себя в обществе. Сам он отличался истинным аристократизмом и держался как a grand seigneur[124].

Не все считали это необходимым, были дипломаты, полагавшие, что можно обойтись без «протокольных излишеств». Тот же Беседовский, прибыв в Японию, писал: «Вопросами этикета и протокола ведал атташе посольства, Левш, с совершенно непонятной для меня настойчивостью изучавший эти бесконечно скучные вопросы»[125].

Приходится признать, что большинству сотрудников советских загранучреждений не хватало знаний, общей культуры, образования. За исключением некоторого количества интеллектуалов, принявших революцию и попавших в НКИД (среди них тоже попадались люди, которых сложно было упрекнуть в «культурности») это были в основном бывшие рабочие и крестьяне. Всё им нужно было объяснить, «разжевать» и выполнение этой задачи поручили Флоринскому, сделав его заведующим протокольным отделом Комиссариата, или, как тогда часто говорили, «протокольной частью».

Надо думать, эта работа пришлась Дмитрию Тимофеевичу по вкусу. Она предполагала тесное общение и с нкидовцами, работниками советских загранучреждений, а также с дипломатическим корпусом. Последнее предполагало участие в светской жизни, а он, как бы ни осуждал ее на словах, по натуре являлся человеком светским. Это была его среда, и он чувствовал себя в ней привольно. И, наверное, хвалил себя за то, что принял верное решение, не остался за границей, где мог прозябать в безвестности, а сделался фигурой, известной на всю Москву и достаточно влиятельной.

Флоринскому выделили большую квартиру в особняке бывшего сахарного короля Павла Харитоненко – на Софийской набережной, 14. Он регулярно приглашал к себе зарубежных коллег на чай, игру в бридж, устраивал вечеринки. То есть держался как нормальный дипломат, видевший свою обязанность в налаживании и поддержании обширных связей и не боявшийся это делать, в отличие от вечно зажатых, скованных и опасливых советских товарищей. Конечно, Флоринский учитывал политические и идеологические ограничения и при всякой удобной возможности подчеркивал свою преданность режиму. Но это были такие уступки системе, которые не всех могли обмануть.