Артем Рудницкий

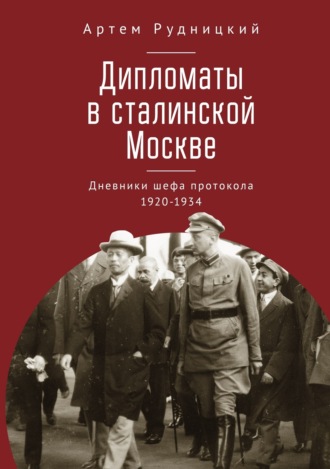

Дипломаты в сталинской Москве. Дневники шефа протокола 1920–1934

Есть свидетельство того, что за решением Флоринского «сжечь мосты» скрывались и другое, немаловажное обстоятельства. Оно изложено в книге британского разведчика Генри Ландау «Враг внутри: правдивая история германского саботажа в Америке». В ней утверждается, что Флоринский был связан с сотрудниками немецкой секретной службы и приводятся конкретные имена. Самое серьезное обвинение – в покровительстве агенту-террористу украинского (галицийского) происхождения Федору Возняку, который в январе 1917 года поджег военный завод в Кингсленде (штат Нью Джерси). Там производились снаряды и боеприпасы для России. Возняк состоял на учете в генконсульстве, контактировал с Флоринским (это подтверждено документально) и на завод устроился по его протекции – об этом докладывал один из британских осведомителей[62].

Аргументы серьезные, но, тем не менее, на них было невозможно построить неопровержимое обвинение. Консульские работники традиционно помогают соотечественникам, в том числе с трудоустройством, а Возняк считался выходцем из России (Галицию в то время оккупировала русская армия).

Что касается общения со «шпионами», то с ними контактируют многие дипломаты, к примеру, на официальных приемах или иных других мероприятиях, избежать такого общения чрезвычайно сложно. Другое дело, когда оно переводится на личностный, неформальный уровень (чего при вербовке добивается любой разведчик), но из книги Ландау неясно, встречался ли таким образом Флоринский с Возняком и ему подобными. И сегодня трудно судить, насколько правдива история, изложенная британским разведчиком.

Об имевшихся тогда подозрениях вскользь упоминает в своих мемуарах Владимир Соколин, по всей вероятности, Флоринский многое ему откровенно рассказывал. Об эпизоде с Возняком и поджогом завода Соколин не пишет, зато упоминает о том, что в Нью-Йорке Флоринский посещал салон, который держали немцы и где велись беседы на политические темы. В результате вице-консулу предъявили серьезное обвинение в «связях с врагами», было начато расследование. Однако, если верить Соколину, оно полностью доказало невиновность Флоринского[63].

Тем не менее, скандальная ситуация имела место, она, конечно, бросала тень на молодого дипломата и в какой-то степени могла спровоцировать его увольнение. Вообще же, размышляя о причинах, побудивших Флоринского покинуть Америку, можно прийти к выводу, что сработали все три фактора: желание увидеть родных, конфликт с посольством по вопросу о призыве в армию эмигрантов и обвинения (веские или надуманные) в сотрудничестве с германскими спецслужбами.

Конечно, даже с подмоченной репутацией (если она и впрямь была подмочена) молодой дипломат мог остаться в США и, опираясь на имевшиеся связи, заняться, скажем, каким-нибудь прибыльным бизнесом, научно-преподавательской работой или поступить в юридическую фирму (с учетом профильного образования). Жить в покое и достатке, отложив свидание с семьей до лучших времен.

Но имелось еще одно, возможно, решающее обстоятельство, тянувшее его в Европу и в Россию. Он был человеком деятельным и чувствовал, что там происходят главные, переломные события, хотел в них участвовать, и, не исключено, строил в этой связи амбициозные карьерные планы. Свою роль мог сыграть и дух авантюризма, присущий молодому дипломату. Ему было 28 лет, вся жизнь впереди!

Итак, в судьбе Флоринского произошел очередной крутой поворот. Пароход доставил его в Стокгольм и дальше начались сплошные приключения, подробно им описанные. В шведской столице он застрял на какое-то время, зато получил украинский паспорт, который выдал ему генерал Баженов[64], представлявший там Украинскую державу гетмана Скоропадского. По сути, Украина являлась тогда германским протекторатом, и поэтому добраться туда было проще всего из Германии. Поэтому, когда между Германией и союзниками было подписано перемирие, Флоринский направился в Берлин и уже оттуда сумел добраться до родного города. Но пробыл там недолго. Предоставим слово ему самому:

«Путешествие по Германии, находившейся в разгаре демобилизации, и по Украйне (так в тексте – авт.), где началось движение Петлюры, было довольно сложно и обставлено рядом затруднений. В Киев я попал в конце ноября, когда город осаждался петлюровскими бандами. В середине декабря Киев был “взят” Петлюрой. Я вполне был удовлетворен этой украинской кашей и серьезно стал подумывать об отъезде, тщетно стараясь убедить отца последовать моему примеру. 24 декабря я выехал с братом из Киева, имея при себе итальянский курьерский лист, выданный мне г. Фурманом, итальянским консулом в Одессе»[65].

Сразу скажем о судьбе братьев. Из охваченной гражданской войной России Дмитрий вывез Михаила, самого младшего. Он родился в 1894 году, был артиллерийским поручиком, и когда началась Первая мировая война, пошел на фронт. По сути Флоринский спас его, «офицерье» в Киеве расстреливали и красные, и петлюровцы. Михаил жил в Англии, потом переехал в США, занимался историческими и экономическими исследованиями в Колумбийском университете и издал ряд значительных трудов по истории России. А третий брат, средний, Сергей (1891 года рождения), погиб на войне.

Из Одессы путь лежал в Константинополь, в Таранто, в Рим… В Ницце Флоринский навестил живших там родителей матери, а затем отправился в Париж. Во французской столице политическая жизнь бурлила. Шла Версальская конференция, а в русском посольстве заседало Совещание послов, в котором участвовали главы российских дипломатических миссий в ведущих мировых державах. Дипломаты русского зарубежья заявляли о себе как о серьезной политической силе, с которой нужно считаться, договаривались с французами и англичанами о помощи белым армиям. Велики были надежды на успех Белого движения, и эти надежды разделял Дмитрий Флоринский. Он признавал это, хотя не прямо, с оговорками:

«Лозунгом была – “великая и неделимая”. Настроение подогревалось обещанием поддержки Колчаку со стороны союзников. Никто не сомневался в успехе движения при таком могущественном содействии. Я виделся с Маклаковым, Бахметьевым и Гирсом и имел очень откровенный обмен мнений с многими встреченными мною прежними сослуживцами (Мандельштам, Шебунин, Минорский, Константин Ону, лейт. Яковлев, б. морской агент в Софии, адмирал Погуляев, быв. командир “Кагула” Рафальский)[66]. Я не скрывал своего глубокого разочарования, вынесенного от поездки по Украйне и от наблюдений, как над белыми офицерскими частями в Киеве, так и французской оккупации в Одессе. Уступая, однако, советам друзей, я решил сделать последний опыт и воочию убедиться, что из себя представляет колчаковщина, которой пелись такие дифирамбы в Париже»[67].

Как следует из сказанного, Флоринский отправился к Колчаку не для того, чтобы примкнуть к белым, а только лишь выяснить, что они из себя представляют, по настоянию друзей. Не правда ли, странно и малоубедительно? Тяжелейшее, полное опасностей путешествие по стране, раздираемой вооруженными конфликтами, единственно с этой целью? Вряд ли. Самое вероятное объяснение – то, что Флоринский действительно поверил в победу белых и хотел быть в числе победителей, имея в виду дальнейшую политическую карьеру. Но ничего из этого не вышло, хотя бы потому, что не удалось добраться до колчаковцев. Путешествие, обещавшее быть смертельно опасным, застопорилось почти на самом старте.

Взяв рекомендательное письмо у Николая Чайковского, главы правительства Северной области в Архангельске[68], которое поддерживали англичане, Флоринский отправился в Лондон. Там попрощался с братом (видел его в последний раз) и в конце июля 1919 года прибыл в Архангельск. Вручил письмо генералу Евгению-Людвигу Миллеру, который спустя несколько месяцев был назначен Колчаком начальником края с диктаторскими полномочиями.

Ситуация быстро менялась, на месте выяснилось, что через всю Россию до Верховного правителя не добраться, и Флоринский остался у Миллера личным переводчиком – помогать общаться с «интервентами». Заметим, что он в совершенстве владел английским и французским языками (а еще немецким, итальянским и турецким, но в меньшей степени), впрочем, тогда имел значение только английский. Однако довольно скоро свежеиспеченному переводчику стало ясно, что позиции белых становятся все более шаткими, их шансы на победу таяли с каждым днем. Созревает решение вернуться назад, в Европу. Позже он мотивировал свой поступок более весомыми и принципиальными, «советскими» соображениями:

«В Архангельске мне пришлось быть свидетелем агонии белогвардейщины в самых уродливых ее формах: полная дезорганизация, шкурничество, сведение личных мелких счетов, раболепство перед английским командованием, бесконечная жестокость, пьяный разгул офицеров, переполнявших многочисленные штабы. Терпеть это не было никаких сил. Я дважды обращался к ген. Миллеру с просьбой о разрешении вернуться в Париж, но получал категорический отказ. Пришлось действовать “нелегально”. Я обратился к французскому поверенному в делах, оставшемуся после отъезда Нуланса[69], и с которым у меня были личные хорошие отношения, и получил от него визу на моем старом дипломатическом паспорте. Избегая посадки на пароход в Архангельске, чтобы не быть захваченным, я пробрался на Мурманск, предъявил в контрольное паспортное бюро свой паспорт, не возбудивший подозрений, и сел на пароход, отправляющийся в Варде[70]. Побег мой был замечен лишь несколько времени спустя, причем Миллер сообщил в Париж о моем “дезертирстве”»[71].

По всей видимости, бегство из Архангельска произошло в конце 1919 года. Из Варде в Христианию, затем в Стокгольм, Лондон, и вот Флоринский снова в Париже. Нужно было понять, что делать дальше, сделать выбор. «Здесь, – отмечал он, – я спокойно мог обдумать и суммировать впечатления, вынесенные мною от поездок по центрам белого движения и от наблюдений за деятельностью главного парижского органа, руководившего этим движением. Впечатления эти были самые безрадостные». Сбежав от Миллера, он фактически дезертировал (и сам характеризовал свой поступок как «дезертирство»), для белых перестал быть стопроцентно своим, и это могло обернуться проблемами в его отношениях с эмигрантским сообществом. Наверняка как-то можно было бы устроиться в Европе, в Северной Америке или, допустим, в Австралии или Новой Зеландии. Однако бывший дипломат Российской империи сделал выбор в пользу Советской России и настойчиво подчеркивал, что к этому его подтолкнуло разочарование в Белом движении:

«Я окончательно убедился, что руководители его вдохновляются исключительно корыстными мотивами и мотивами личного честолюбия в погоне за властью и теплыми местами; я видел оторванность этого движения от народных масс и вытекающую из этого его полную беспочвенность, мне противны были их ухищрения, к которым прибегали вожаки, посылая рядовых солдат и офицеров умирать за чуждые им интересы крупной буржуазии и бюрократии, предававшихся в тылу всевозможным излишествам; противны были их заискивания перед союзниками и надежды построить свое благополучие на спине русского народа с помощью иностранных штыков. Я не знал новой России, о которой печатались самые невероятные вещи в английской и французской прессе, но инстинктивно начинал чувствовать, что правда на стороне этого неведомого мне, молодого, энергичного революционного движения, а не старого мира, с которым меня связывало все мое прошлое и в котором за последние 16 месяцев странствований я его познал в его настоящем непривлекательном виде. Под влиянием таких настроений я отказался от мысли устроиться в каком-нибудь частном предприятии в Париже и решил ехать в Москву»[72].

Вызывает большие сомнения то, что Флоринского очаровало «молодое и энергичное революционное движение». С какой стати? На основании чего? Он что, общался с какими-то советскими деятелями, которые «учили его уму-разуму»? Обнаружил какие-то наглядные примеры «прогрессивности» красных, находясь в Киеве или Архангельске? Едва ли. Он мог увидеть лишь то, что все стороны конфликта ожесточенно убивали друг друга, не щадя и мирное население.

Трудно поверить и в то, что Флоринский как-то сразу, вернувшись из Архангельска, проникся коммунистическими идеями. В юности он разделял совершенно иные, противоположные идеи, консервативно-монархические, в чем, между прочим, признавался на страницах своего протокольного дневника – в отчете о беседе с Романом Кнеллем[73], советником первой польской дипломатической миссии, прибывшей в Россию в сентябре 1921 года. Флоринский сопровождал ее от границы до Москвы и в пути разговорился с Кнеллем. Надо сказать, что они были однокашниками. «В течение 7-ми лет мы сидели с ним в одном классе и расстались после выпускных экзаменов в 1907 году. Я напомнил ему, что в 1905 году он считался очень красным, а я черным, и указал ему, что странные иногда в жизни меняются положения»[74].

Странность заключалась еще и в том, что Флоринский решил служить режиму, уничтожившему его отца. Тимофея Дмитриевича большевики расстреляли в мае 1919-го, когда в Киев вошла Красная армия. Расстреляли как врага, поскольку этот крупный ученый был членом Киевского клуба русских националистов, организации, считавшейся большевиками черносотенной. Туда входили такие известные общественные деятели, как Анатолий Савенко, Василий Чернов и Василий Шульгин. Расстреляно было около 60 человек, о чем торжественно возвестила газета «Большевик»:

«Киевская губернская чрезвычайная комиссия уже приступила к делу. По помещенному ниже списку расстрелянных контрреволюционеров товарищ читатель увидит, что в работе Чрезвычайки есть известная планомерность (как оно и должно быть при красном терроре).

В первую голову пошли господа из стана русских националистов. Выбор сделан очень удачно и вот почему. Клуб “русских националистов” с Шульгиным и Савенко во главе (они, кстати, избежали расстрела, повезло – авт.) был самой мощной опорой царского трона, в него входили помещики, домовладельцы и купцы Правобережной Украины. Клуб был центром всероссийской реакции и вожаком ее империалистических стремлений»[75].

Взгляды Флоринского формировались под влиянием отца, поэтому он и называл себя «черным», то есть «черносотенцем», что не могло не сказываться на отношении к советской власти. Убийство отца, казалось, должно было еще больше оттолкнуть от «молодого и энергичного революционного движения», но как видно, Флоринский рассуждал без сантиментов. И уместным представляется лишь одно объяснение. Решение перебраться на другую сторону было обусловлено предельным прагматизмом Флоринского, исходившего, вероятно, из того, что только в Советской России он будет профессионально востребован и найдет применение своим способностям.

Характерно, что на вопросы, как он может служить Советам, расстрелявшим его отца, Флоринский отвечал достаточно цинично: «Неужели же вы откажетесь ездить в автомобиле, если услышите, что где-то произошла автомобильная катастрофа!». Это высказывание приводит в своем дневнике художница и переводчица Любовь Шапорина, поражавшаяся тому, что Флоринский мог работать на людей, убивших его отца («Как бы я могла жить, если бы папу расстреляли?»)[76].

Если упростить, то Флоринский обосновывал свое поведение известной поговоркой: лес рубят, щепки летят: «Я считал и считаю, что отец пал одной из невинных жертв, которые, к сожалению, неизбежно влекут за собой такие крупные социальные потрясения, как Октябрьская революция»[77]. То есть куда тут деваться… Революция есть революция.

Итак, с одной стороны, признавалась неизбежность «невинных жертв», но, с другой, подчеркивалась именно невиновность отца и, если вспомним, сын всячески отмечал его положительные качества. Это уже могло восприниматься в советском обществе как определенное фрондерство, если не хуже. Чтобы всецело попасть в такт с начальством, следовало категорически осудить отца, не называть его невинной жертвой, назвать классовым врагом и отречься от него. Вот этого Флоринский не сделал, вероятно совесть и порядочность не позволили шагнуть так далеко, и, возможно, потом это было использовано против него.

В январе 1920 года он перешел рубикон и отправился в Копенгаген для встречи с Максимом Литвиновым, который вел там переговоры с англичанами об обмене военнопленными. Предшествовали ли этому какие-то предварительные договоренности, контакты, неизвестно.

Прибыв в датскую столицу, Флоринский явился к Литвинову и предложил свои услуги. Заявил, что он не большевик и никогда им не был, признался, что до последнего времени был связан с белым движением, но глубоко в нем разочаровался и просит помочь ему «добраться до Москвы, чтобы учиться новой жизни и принести посильную пользу делу возрождения страны»[78]. Они встречались и беседовали несколько раз. Едва ли советский дипломат проникся полным доверием к бывшему дипломату Российской империи (который, кстати, был моложе его почти вдвое), но однозначно пришел к выводу – Флоринский окажется небесполезным для новой власти. И тут же дал ему несколько поручений, связанных с контактами с главами французской и американской дипломатических миссий в Копенгагене, и Флоринский с готовностью взялся их выполнять. А затем отправился в Россию на транспорте с бывшими военнопленными.

Плыл вместе с Лазарем Шацкиным, одним из основателей комсомола, который, не теряя времени, взялся учить «новообращенного» советской политграмоте. Высадились в Риге или другом латвийском порту, потом пересекли Латвию в холодных теплушках, под охраной латвийских солдат, и 15 марта перешли фронт около Себежа. 19 марта Флоринский был уже в Москве и в тот же вечер его приняли Чичерин и Карахан.

В тот же вечер… Такая оперативность могла быть вызвана только сообщением Литвинова, решившего, что Флоринский – очень ценное приобретение, как оно и было на самом деле. В профессионалах наркомат нуждался, это отлично понимали и Чичерин с Караханом. Чичерин, в отличие от Ленина, не склонен был восхищаться аппаратом НКИД, как самым «очищенным» и «проверенным» коммунистическим аппаратом, потому что оборотной стороной этих «замечательных» качеств являлись дремучее невежество и непрофессионализм красных дипломатов. Нарком с горечью писал: «С самого начала аппарат НКИД был самый малочисленный, ничтожный, ниже необходимого уровня; я брал людей с величайшим разбором, подходящих людей было очень мало»[79]. И когда он находил такого «подходящего», то не колебался, не отметал кандидата по той лишь причине, что тот прежде работал в царском МИДе. С точки зрения Чичерина это, наоборот, было преимуществом, свидетельством того, что человек обладал знаниями и опытом. И вскоре ленинский тезис – «не допускали ни одного человека сколько-нибудь влиятельного из старого царского аппарата» – перестал отражать действительность.

Уже в апреле 1920 года Флоринского взяли в НКИД. Вначале назначили в Экономическо-правовой отдел, где поручили разбирать архивы бывшего МИД. Потом к этому добавили задание по разгрузке 49 вагонов с имуществом Юрьевского и Воронежского университетов – чтобы отделить предметы, подлежавшие возвращению эстонцам согласно Тартусскому (Юрьевскому) мирному договору[80]. Так что июль и половину августа Флоринский провел «вполне спортивно»: днем трудился на путях Октябрьской железной дороги, ночами приводил в порядок архив наркома.

Это был своего рода испытательный срок, и в августе новый сотрудник получил свою первую серьезную и ответственную должность – секретаря Льва Карахана. А когда заместителем наркома назначили Литвинова, то перешел к нему. И поручения пошли одно за другим. Участие в переговорах, в том числе с Турцией, в Карской конференции, а также в конференции в Генуе. После нее задержался с Чичериным сначала в Италии, а потом сопровождал его в Германию, выполняя обязанности секретаря наркома. Также был генеральным секретарем Московской конференции по разоружению (1922) и отредактировал все ее отчеты. В 1922 году получил сразу два повышения – стал заведующим Протокольным отделом и заведующим подотделом Скандинавских стран (в составе 1-го Западного отдела НКИД).

Руководство территориальным подразделением существенно расширяло возможности для завязывания и поддержания разнообразных контактов, позволяло чаще ездить за границу. Однако в историю дипломатии Флоринский прежде всего вошел как «творец красного протокола». Озолс констатировал с полным основанием: «Как шеф протокола, Флоринский для большевиков был просто находкой. В Комиссариате иностранных дел его ценили, он блестяще справлялся в продолжение многих лет со своими многосторонними и далеко не легкими обязанностями…»[81]. Это мнение разделяли практически все члены московского дипкорпуса.

Полностью своим для большевиков Флоринский так и не стал, хотя добросовестно пытался это сделать, преодолевая свою «политическую безграмотность». Для начала, по пути из Копенгагена в Москву, ему помогал Шацкин – «разобраться в хаосе новых идей и представлений», это уже отмечалось. А по приезде в Москву он взялся за штудирование партийной литературы, газет, журналов, посещал лекции и митинги. За одну ночь осилил «Азбуку коммунизма» Николая Бухарина, ставшую для него «настоящим откровением» и заставившую смотреть на вещи «под совершенно новым углом зрения».

Вдохновенно признавался партийным товарищам: «Марксистский подход казался таким простым и понятным. Я удивлялся, каким образом я мог до сих пор жить по казенной указке, не интересуясь социальными вопросами и закрывая глаза на несправедливости буржуазного строя, каким образом тысячи мне подобных остаются в неведении простых и ясных истин, продолжают гнуть спину или бессознательно помогать кучке капиталистов осуществлять свою власть»[82].

В своих записях Флоринский старался подчеркнуть свою идеологическую и политическую преданность, но в некоторых случаях явно пережимал, что могло зародить сомнения в его искренности. «Прошлое с его узкими эгоистичными стремлениями отошло далеко и умерло. Отныне у меня не было больше личной жизни, все мои помыслы были направлены к тому, чтобы загладить прежние заблуждения и отдать все свои силы делу Пролетарской революции». Заявлениям с таким перехлестом могли не поверить. Так или иначе, партийную карьеру Флоринскому сделать не удалось.

В мае 1921 года его приняли кандидатом в члены РКП (б), но уже осенью исключили, в ходе очередной чистки – так назывались повальные проверки благонадежности и «классового соответствия» государственных служащих. Потом восстановили с 2-годичным стажем, но до принятия в действительные члены партии дело так и не дошло, а в 1929 году исключили и из кандидатов – уже навсегда.

В мае 1923 года представители партийной ячейки НКИД составили свое заключение о Флоринском. Его подписали Владимир Шеншев[83] (член бюро партийной ячейки), секретарь ячейки Александр Машицкий[84] и Управляющий делами Борис Канторович. Было отмечено, что «чуть ли не с первого дня своего появления в России Фл. начинает хлопоты о вступлении в РКП, но наталкивается, как и следовало ожидать, на энергичное сопротивление всей ячейки НКИД…». Указывалось, что кандидатства ему удалось добиться только апеллируя в высшие органы партии, Московский и Центральный комитет, наверное, используя поддержку Чичерина, Литвинова и Карахана. Но низовой уровень обойти так и не удалось.

Ознакомимся с принципиальными пунктами этого заключения:

«Фл. очень настойчивый, умный, с большим характером и дальновидный человек, с твердостью заявивший (во время передряг своих при вступлении в партию) о готовности своей для испытания пойти хотя бы в качестве чернорабочего, на какой угодной завод, но он является типичным неучем и недорослем в вопросах нашей революции, и он вряд ли смог бы перевариться в фабричном котле и стать революционером. По складу своего ума, привычкам, воспитанию и социальному положению он плоть от плоти того мира, который стоит по ту сторону баррикад (один из членов этой семьи, отец его, профессор, кажется расстрелян как контрреволюционер). Правда, в настоящее время он рьяно посещает все партсобрания, сидит над книжкой (по уверениям его) с целью пополнить все старые пробелы, но Фл., несмотря на все это, остается все тем же неучем и политическим недорослем – теория революционного марксизма, так же, как и история революционного движения останутся для него еще на долгое время “хитрой” механикой.

Как работник, Фл. незаменимый человек, пользующийся большим доверием у Коллегии НКИД и действительно имеет большой опыт и знания: напр., всех тех тонких и хитроумных штук, которые предъявляют дипломаты и без исполнения которых мы могли бы оказаться в очень смешном положении. При этом Фл. прекрасно знает несколько иностранных языков, обладает феноменальной памятью, большой исполнительностью, некоторой инициативой и способностью молчать, когда надо, и говорить, когда следует»[85].

По существу, вынесенный вердикт сводился к тому, что Флоринский – отличный специалист и его можно использовать в интересах дела, но… в большевики не годится.