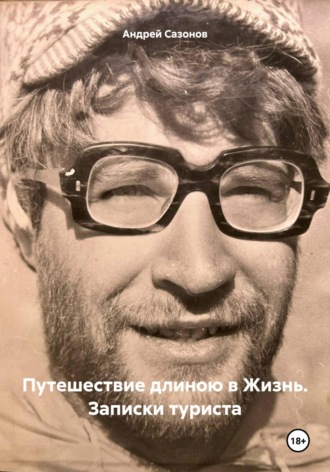

Андрей Сазонов

Путешествие длиною в Жизнь. Записки туриста

Вот в таких ситуациях и происходит перелом сознания личности – в любых, самых сложных условиях, надо сделать порученное дело, дойти во что бы то ни стало. Может в это момент изменился и я. После этого я перестал бояться дождя, нагрузок, почувствовал в себе силу и возможности для других, более сложных походов. Это и есть воспитательное значение туризма – вырабатывается физическая и психологическая выносливость, чтобы в решающий момент не повернуть назад, не подвести группу, не сломаться. А такие случаи были, но о них далее.

Кто не выдерживает – те не ходят в сложные походы, или сами, или их не берут – ведь всё, что случается в походах, всё равно становится известно, рано или поздно.

Вот, в такой борьбе с природными и горными условиями и с самим собой, и проходил наш путь. Ни о чём возвышенном не думалось, мы шли. Причём идти надо было аккуратно – любая травма ног очень сильно усложнила бы наш путь.

У нас с собой был небольшой перекус – пара бутербродов с колбасой, сахар, сухари, но на пути в Магнитку мы ещё есть не хотели, пить тоже – мы были и так пропитаны водой…

Где-то около часа дня мы пришли в Магнитку. Сначала хотели зайти на почту – а её в Магнитке нет. Тогда пошли в магазин, хорошо, что хоть перерыва не было.

Там такие организации работают с 10 до 16 ч и всё, закрываются. Там – это в малых сёлах и деревнях – где есть магазины. А вечером, если приходили в такую деревню, сразу искали дом продавца и очень просили пойти с нами и продать продукты. Многие группы прошли через это – и почти никогда отказов не было.

Нам повезло – магазин работал. Мы купили нужные нам продукты, перекусили своими запасами и поставили в наших маршрутных документах штамп магазина, где было название: «пос. Магнитка» Также можно было сделать такие отметки в сельсовете и на почте, но в Магнитке их не было. Но печати магазина достаточно, что мы здесь были, маршрут окончен.

Пока мы стояли перед кассой и прилавком, под нами образовались лужи воды, в каждой – по полведра. Нам, конечно, было очень стыдно, но погода такая.

Воодушевлённые, мы с Сергеем пошли назад. И, удивительное дело, дорога обратно показалась гораздо короче, хотя мы часто шли на подъём, узнавая уже сложные места.

Пришли мы в избушку в сумерках. Дождь закончился, но все деревья остались на месте и обильно поливали нас водой, в пути до самой избушки. Зайдя внутрь, мы попали в объятья всей группы – они тоже сильно волновались, переживали. Для них это было сложнее – мы то были заняты. Сразу дали нам сухую одежду, горячий чай, ужин.

Раздеваясь, я с удивлением обнаружил, что штормовка, одетая на кофту, которая не впитывает воду, становиться непромокаемой. Но это не сильно спасает – вода течёт через воротник, рукава, изнутри – всё равно потеешь. Так что никакой непромокаемой одежды нет, кроме резиновой. Но и в такой будешь мокрый – изнутри, хоть тогда, хоть сейчас.

Конечно, было приятно – всё внимание нам, для нас делали всё – чай, еда, тёплая вода, чтобы помыться. Мы сделали большое дело! А для себя, повторюсь, мы изменили себя, и в хорошую сторону!

Оставался ещё последний день – по этой же просеке, но в другую сторону. Мы выходили в Златоуст. Конечно, это не 24 км, но теперь с рюкзаком и медленнее. Наша группа шла в город. Я не сильно запомнил эти дни – поездку в поезде, в Москву, дорогу домой.

Но мы все были очень довольны, что прошли этот долгий маршрут, без происшествий. Заложили фундамент для всех нас, для следующий сложных походов.

Глава 5. ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

С началом учёбы мы, бывшие новички, у которых появились первые «единички» и «двойки», конечно не в зачётках, а в разрядных книжках спортсменов, если бы они были. У нас каждому участнику похода выдаётся личная «Справка о зачёте путешествия», где указывается время проведения путешествия, протяженность маршрута, кратко описывается сам маршрут, район, где он проходил, далее отмечается вид туризма (лыжный, пеший, горный или водный) категория сложности (те самые «единички» – это первая, «двойки» – это вторая и др.), ещё отмечается способ передвижения (пешком, на лыжах, на байдарке) количество пройденных километров и за сколько дней, и, конечно, в какой роли ты там был: участник или уже Руководитель.

Мы выполнили норму 3-го взрослого разряда и часть походов на 2-ой. Но пока у нас разряды не присваивали, так что мы копили справки о зачёте путешествия – у кого 3, у меня пока 2 (после сдачи отчёта о летнем путешествии на Южный Урал справку мы получили лишь в октябре – долго делалось техническое описание маршрута, да и печать пяти фотоплёнок требовала времени. А ещё в сентябре весь второй курс отправили на помидоры и другие овощи, а ФЭТу повезло, нас отправили Каменку-Днепровку на сбор урожая яблок. Тут позже была построена Запорожская ГРЭС (тепловая электростанция). А ещё позднее и Запорожская атомная станция, и город Энергодар. Мы работали в огромном, почти бесконечном яблочном саду с большим количеством разных сортов яблок! Рядом с нашим общежитием росли яблоки сорта «Семиренко» – зимние зелёные, сейчас у нас, на Дальнем Востоке есть аналог – китайские яблоки «Гогуан». Чуть дальше «Ред Делюшес», их мы по началу ели в большом количестве, а в конце месяца кое-кто на них и смотреть уже не мог. Я ел, но немного, по 1-3 в день, я сильно любил и люблю яблоки.

А чуть позже нас поставили собирать новый сорт «Голден Делюшес» – яблоки размером с голову ребёнка – на дереве их было всего по 10-15 штук, а ведре помещалось всего 8 штук. Были у нас и «правительственные» яблоки – сорт «макинтош», очень вкусные, они все оборачивались в спецбумагу, тут же упаковывались в ящики и в этот же день уходили в Москву. И уж совсем приключением были вечерние выходы за яблоками «Кандиль Крымский», не очень большие, овальные, но весьма вкусные. Дело в том, что этот участок старого сада, 200х200 метров старых огромных деревьев, специально охранялся парой охранников на машине, которая часто ездила вокруг этого участка. Чтобы набрать пару вёдер, надо было проскочить в сад, залезть на дерево, набрать ведро, а яблок было мало. Когда едет машина охраны, замереть на дереве – и всё равно был риск, что охрана могла заметить нас. Мы несколько раз ходили за ними, и успешно.

Вечерами ездили в Каменку-Днепровку, автостопом, в магазин, в основном за вином и другими напитками. Нам понравилась настойка «Охотничья», 45о, настоянная на зверобое – крепкая и вкусная. Но сильно никто не напивался. И каждый вечер – дискотека – магнитофон и колонки привезли с собой, нам их вполне хватало, на двести человек.

В конце сентября подошла пора вернуться домой, а нам ещё разрешили взять яблок, ящиков по 5 на каждого – конечно, зимних и «Ред Делюшес». Так я обеспечил себя и семью яблоками на зиму!

По этой же причине (месяц в «колхозе») деканат снова не пустил нас в поход в ноябре. Многие ходили, а наш факультет учился.

В секции ЗМИ было правило – сходил в поход сам – идёшь потом руководителем с новичками. Так готовились руководители сложных путешествий – постепенно, от простых походов к сложным, от участия к руководству. Того же требовала и система присвоения разрядов по туризму. Ты постоянно должен повышать свой уровень – от простого к сложному, от первой категории к пятой. Но это по основному виду туризма, а их было много: пешеходный, лыжный, водный, горный, спелео, авто мото и др. Ориентирование и альпинизм были и есть отдельными видами спорта, но нам приходилось учиться и этим видам – в походах всё пересекалось – надо было уметь и ориентироваться, и владеть навыками альпинизма (страховка, работа с верёвками – спуск, подъём, элементы скалолазания. И самое сложное – спасательные работы – это как высшее образование в туризме. Никуда было не деться от умения ладить и работать с людьми – т.е. психологии. И ещё надо было уметь делать раскладку продуктов, а это уже курс кулинарного техникума.

Надо уметь готовить еду, причём в самых разных условиях – на костре, газе, бензиновых горелках, печке, кипятильником и на других источниках тепла (в т.ч. гейзеры на Камчатке).

А ещё медицина! С медициной дело обстояло так: требовались знания от руководителя в объёме фельдшера – т.е. знание правил оказания первой доврачебной помощи при любых травмах, знание болезней и способов их лечения, применение лекарств, вплоть до умения делать уколы.

А ещё и умение шить, ремонтировать одежду и обувь, палатки, рюкзаки, лыжи, примусы, печки, которые носят зимой; часы, фотоаппараты, гитары, а также миски, кружки, ложки и пр.

И всему этому надо было обучаться быстро и самим – это пригождалось в любом походе, даже в первом. В каждом походе обычно было по 1-2 опытных туриста, не считая руководителя, для помощи ему. По правилам туризма, заместитель руководителя должен был обладать знаниями и умениями руководителя, чтобы в случае гибели или травмы руководителя или разделения группы заменить руководителя, или возглавить часть группы при разделении.

Глава 6. ВПЕРВЫЕ В КАРЕЛИИ

Февраль 1978 года

Уже в конце ноября 1977 года мы решили сходить в Карелию – тоже далёкий поход. Руководителем был Женя Давлад, с ним Юра Панфилов, я, Таня Куприна и новички – Таня Кикеева (ставшая позже Панфиловой) и ещё 3 новичка, к сожалению, у меня не сохранилось данных о них.

Маршрут от Кондопоги, по озёрам и дорогам до посёлка Шуя. В конце декабря мы уже получили разрешение, а в январе заказали билеты до Ленинграда и далее, до Петрозаводска, на начало февраля.

Неделю мы шли на лыжах по дороге до посёлка Сопоха, затем по озёрам –Пялозеро, ещё несколько озёр, посёлок Спасская Губа, турбаза, посёлок Чална, посёлок Шуя. Почти 160 км. Погода была гораздо лучше, чем тогда, когда мы были на Валдае. Небольшой морозец, небо голубое, ёлки, полностью засыпанные снегом. Огромные, средние и маленькие озёра, между которыми приходилось переходить высокие скальные перешейки, заросшие лесом. На лыжах через них не пройдёшь – кругом камни. Озёра и перешейки – это остатки древнего ледника, покрывавшего пол-Европы 10 000 лет назад. Приходилось перелезать через перешейки пешком, неся лыжи в руках. Мы ещё не умели привязывать их к рюкзакам.

А началось всё ранним утром, когда поезд прибыл в Петрозаводск. Мы вышли на перрон и нам открылся вид на центральный проспект Петрозаводска – прямой, он вёл к Онежскому озеру, но в темноте озера не было видно. Насколько я помню, автовокзал был недалеко, и через 3 часа поездки в комфортабельном, а главное тёплом и мягком автобусе «Икарус», мы приехали в Кондопогу. Отсюда пешком дошли до выезда из города, одели лыжи и пошли по дороге.

Машин мало, а нам идти по скользкой дороге было довольно тяжело, да и противно. Стали ловить машину – а их нет, а мы всё идём. И вот, внезапно увидели ЗИЛ – самосвал, и он остановился. Просим довезти до Сопохи.

– Давай, грузись! – сказал водитель.

Мы быстро позакидывали в машину с высоким кузовом рюкзаки, лыжи, забрались сами и поехали.

Езда была быстрой, даже очень быстрой – мы перекатывались от борта к борту, подпрыгивали, чуть не летали, а рядом гремела огромная куча из рюкзаков, лыж и палок. Позже, когда остановились, Женя Давлад сказал:

– Водитель, наверное, только с ралли вернулся, гонщик, Шумахер…

А во время езды мы вели себя тихо, ехали молча, боялись открыть рот. Пытались держаться за борта, чтобы не вылететь, хорошо, что они были высокие.

Слегка ошарашенные такой ездой, а лучше сказать полётом в 20 минут, мы оказались в деревне Сопоха. Приехали рано, в обед, поэтому пошли проситься

На ночёвку в школу, а там ещё занятия идут. Нас, конечно, пустили, дали какое-то помещение, мы перекусили, а так как времени ещё было много до темноты, пошли кататься на лыжах на большую гору – метров 60-70 высотой, недалеко от школы.

Склон горы хорошо укатан, там у детей проходят уроки физкультуры – всю зиму. Вот и сейчас класс (человек 12) тоже был на уроке. Они подошли к нам, поспрашивали откуда мы, посмотрели на наши лыжи. А я, как раз купил новые – «Турист» – 200 см длиной, крепления пружинные. Посмотрели, и с уважением отошли. Они не знали, как мы ездили на лыжах…!

А пока мы смотрели на них – на детских лыжах, без палок, они, как тараканы, быстро и легко, «ёлочкой» забирались на вершину горы и лихо с неё съезжали. И не падали! В отличие от нас… Мы тоже стали подниматься – гораздо медленнее, и спускаться – гораздо быстрее, чем дети (лыжи то намазаны парафином), и падали – гораздо чаще, чем дети, т.е. почти постоянно. Затем появился хоть какой-то опыт, падать стали реже и чаще доезжали до спуска на лыжах, но ехали-то мы не с вершины! Постепенно, с каждым новым проездом, место нашего старта продвигалось всё ближе и ближе к вершине. И, наконец, у нас стало получаться съезжать с самого верха горы, без падений. А на середине горки была ямка с бугром, на которой наши ребята подпрыгивали –мастерство показывали… И я решил показать лучше- полетать. Разогнавшись, я выехал на этот бугор – и реально полетел – ноги оторвались от земли. А вот приземление было жестоким – носки лыж опустились, задели снег, и я всем телом врезался в склон и долго по нему ехал, теряя на пути шапку, лыжи, очки… Через какое-то время отошёл от падения, стал искать свои вещи – сначала очки, залепленные снегом, затем шапку, метрах в пяти ниже меня, тоже полную снега, а затем и лыжи. Одна, левая, была на мне, только крепление вылетело из пружины. А от правой осталась половина – сломалась. А поход-то ещё и не начинался! Так для меня закончилось это катание, а чуть позже пришли и другие ребята. Стали думать, что делать. И нам снова повезло – мы были в школе, где был кабинет труда, а в нём – учитель. Он взял лыжу, вторую её часть – носок, и уже через час лыжа была как новая! Я на ней этот поход прошёл, и ещё несколько раз ходил на ней в походы!

Вечером мы пришли в посёлок Спасская губа – посёлок большой, устроиться на ночлег в Карелии сложно, а в больших посёлках ещё сложнее. А сейчас нам совсем не везло – не было желающих пустить нас на ночлег. На дворе ночь (19 часов), мы все стоим на перекрёстке двух улиц, а четверо наших ребят ходят по дворам. Настроение – хуже некуда, холодно, а что делать – не знаем – не местные мы, бедные странники. Но тут вернулся Юра Панфилов – берите всё, идите за мой, нашёлся уголок для нас, недалеко.

Каким-то образом он нашёл нам ночлег- малюсенький домик 4х5 метров, узкая кухня и узкая комната, но тепло. И к домику прилагалась собака – здоровая овчарка, сидевшая в торце кухни за загородкой и привязанная к брусу. Пока хозяйка была с нами, собака просто прыгала в загоне, или лежала. А вечером, когда хозяйка ушла к подруге – собака стала выть… и выла она до утра – то чуть громче, то чуть тише…. А мы спали в соседней комнате, без дверей… Так что весёлая получилась ночёвка, мы полночи не спали, но всё равно в тепле, не под забором. А такая возможность была, и очень близко.

Утром хозяйка пришла рано, собака радостно загавкала –лучшего будильника и не надо. Соответственно, мы тоже рано собрались, и рано вышли.

Мы шли по лесной дороге параллельно автотрассе и озёрам – трасса по левую сторону, озёра – справа. Но далеко не было видно из-за леса. К концу дня мы были где-то на середине пути у какой-то деревни у озера. Уже темнело, надо было ночевать – ведь дальше нам надо было пересечь озеро, а оно километров 6-7 шириной. Так что пришлось искать ночлег. Тут получился ещё один вариант – не тёплый дом, а нетопленная дача неподалёку, но нам было всё равно – снова был шанс ночевать в лесу, но дача всё же лучше. Договаривался с хозяйкой Юра Панфилов и кое о чём умолчал, даже пока этого не понимая.

Заходим в дом – небольшие сени, большая комната, в ней стол, лавочки, стулья и дальше маленькая комнатка метра 3 шириной, две кровати у стен, а перед дверью – печка.

Для тепла тут поставлена маленькая печка в комнате, на лето, чтобы спать в тепле. А мы зимой пришли – но всё же теплее, чем на воздухе – а там около – 25о С (как сказала хозяйка). В первой комнате (холодной) оставили рюкзаки, взяв коврики, спальные мешки, посуду и необходимые продукты. Осталась ещё еда: в моём рюкзаке – сало, у кого-то колбаса, и у всех – сухари, сахар, печенье.

Еду готовили на печке, ели тоже в тёплой комнате, сидя на кроватях, при свечах (электричество в доме было отключено) и легли спать. На одной кровати – две девочки, на другой – два парня, а я, Женя, Юра и ещё один парень легли на полу, на ковриках. Только стали засыпать, как я услышал топот в соседней комнате – бегал кто-то большой и топал очень громко, и не один. Сон тут же сдуло, я думал – всё, пропал рюкзак, прогрызут, ведь там сало, сухари. Я не спал, думал сколько дыр будет в рюкзаке и сколько времени я буду их зашивать. Но вот топот послышался уже со стены, затем с потолка, а позже топтались уже и по диагонали всей стены… Я смотрю, Женя тоже не спит. Говорю ему: – Что, крысы бегают? А он: – Да, и под дверью стоят. Я так понял, что он пугает – это значит, что они и на нас готовятся наброситься – готовая еда, тёплая. Мы думали, что делать, а топот усиливался.

Наконец, я и Женя решились выйти – вооружившись каждый поленом (в правой руке), фонариком (в левой руке). И внезапно, резко открыли дверь, выскочили в холодную комнату – никого нет, даже следов деятельности крыс не было, рюкзаки были целы, и внутри их тоже никого не было. Вернулись на место, легли и через пару минут снова громкий топот. Мы ещё раз выскочили – и снова никого. Плюнув на крыс, бросив поленья в кучу, легли и больше не вставали. Мне снилось, что я долго шью свой рюкзак, а по стене, полу и потолку всё топтались…

Когда проснулись, было ещё темно, но топот остался – у дверей. Ага, ждут перед дверью, сейчас бросятся – думал я, открывая дверь. И снова – никого. С большим удивлением я осмотрел рюкзаки – ни одной дырочки, сало, сухари и другие продукты целы. Стали обсуждать с ребятами, что же это было? А тут Юра и говорит:

– Меня хозяйка предупреждала, что ночью могут зайти бурундучки, когда печку затопите.

Да, хорошо зашли, наверное, со всего леса пришли и дискотеку устроили. Но почему еду не тронули? Никто этого так и не узнал. После этого, когда мы где-то слышали шорох или топот, всегда говорили: – А, это бурундуки – и во многих случаях так и было, особенно в тайге.

Утром мы, пересекли озеро, часа за 2, затем небольшой перешеек и по дороге вышли в посёлок Чална. Посёлок большой, мы хотели пообедать и идти дальше – в Шую, где было окончание маршрута, но нас отговорили местные жители.

– А вы туда не дойдёте, говорят, дороги там нет, только через Петрозаводск. Мы и подумали, зачем нам такие выкрутасы, закончим маршрут здесь, тем более что утром будет автобус до Петрозаводска. И снова стали искать место ночёвки.

Нашли приют в двухэтажном деревянном доме на 8 квартир, вот в одну из квартир нас и пустили. Хозяева тоже были снами, но освободили для нас вторую комнату, довольно большую, с печкой, столом, стульями и двумя кроватями. А еду готовили на хозяйской печке на кухне.

Когда мы зашли в комнату, голодные, решили, пока готовится обед, немного перекусить сухарями с рыбными консервами (в основном, мы брали с собой консервы в томатном соусе – кильку или ещё что-нибудь, иногда сайру в масле). Разложив на столе сухари, накладывали на них консервы и хрустели понемногу. Но тут в комнату зашёл небольшой кот – очень худой и принялся громко мяукать и бродить под столом. А дать ему нечего – нам самим мало было. Дали пустые банки из-под консервов – кот с жадностью набросился на них, вылизал до чистоты и снова смотрит на нас. На его (и на наше тоже) счастье, сварился наш суп из пакетов, с тушёнкой. Нам – суп, коту – банка из-под тушёнки. Он снова вылизал её как смог – голова в банку не лезет, и снова орёт – ещё просит. Но пока у него перерыв – мы раскладывали суп себе. Немного супа осталось – как раз на баночку из-под рыбных консервов. Мы ели из своих мисок, а кот из баночки. Кот съел быстрее, и снова смотрит на нас, но уже не орёт. Девочки кажется тоже наелись – у них остался суп, и они слили его в эту же консервную баночку. Кот подошёл, немного полакал, отошёл и так выгнулся, что мы упали от смеха. А затем снова подошёл к банке и стал лакать. Женя Давлад говорит:

– Это он так умял еду и снова ест.

Новый взрыв смеха.

Но тут кот, не доев суп, отошёл и упал на спину.

Женя продолжил комментировать:

– А теперь отпал.

Точно, кот не мог встать от количества еды, а мы падали от смеха. Это был один из немногих случаев, когда нас посетил приступ старинной болезни туристов – «шизы» (не путать с другим понятием!) Это состояние неудержимого смеха, часто без особой причины, длится обычно 10-15 минут и бывает только в очень хорошем походе, в очень хорошей компании, обычно в конце похода, когда напряжение, всё время присутствующее в начале или середине похода, спадает и можно расслабиться. У нас была причина – кот, который объелся буквально «до упаду». Я не знаю, живой он остался после такого количества еды или нет, но удовольствие получил полное. И мы тоже.

Осталось немного – утром дойти до автобуса, доехать до Петрозаводска, затем часа 3 пройтись по центральному проспекту города, в направлении от вокзала к озеру. Уже было поздно, но на улице ещё светло, много людей, ходят по магазинам. И вдруг город вымер – выйдя из очередного магазина (он уже закрывался), мы оказались на пустом проспекте – нигде не видно ни одного человека. 20 часов – магазины перестали работать, а из множества людей на проспекте остались только мы. Нас это поразило – мы такого раньше не видели. Машин тоже почти не было…

Поезд в Ленинград приходил утром, а у нас билеты до Запорожья были на вечер, на 18 часов. Мы снова разделились – на 3 группы. Я с одним парнем пошёл по Невскому проспекту, мы прошли его весь, пешком (4 километра), дошли до Исаакиевского собора, зашли на экскурсию по нему, посмотрели маятник Фуко. И даже поднялись на верхнюю галерею, с которой был виден весь город – море крыш, Нева, Петропавловская крепость, Зимний дворец – весь город внизу, под нами. В настоящее время, с передачей Исаакиевского собора действующей православной церкви, экскурсий туда не водят, маятника Фуко нет, как явления, противоречащего церковным канонам и этого потрясающего вида не увидеть.

Нас тоже трясло – от холода, какого-то зябкого, проникающего под одежду, хотя вроде-бы не холодно – всего -20о С, в Карелии больше было, и не мёрзли. Расслабились после похода…

Денег особо не было, т.е. шиковать не на что. Но я предложил поехать в автобусную экскурсию по городу. Экскурсии отправлялись прям от собора, заодно и согреться можно. Мы так и сделали – и не прогадали. Трёхчасовая экскурсия в тёплом автобусе «Икарус» оказалась очень интересной и познавательной – мы объехали весь город, почти. Город Ленинград огромный. Побывали и на юге – на Московском проспекте, где стоит памятник жертвам 900 – дневной блокады Ленинграда, и на севере – на Пискарёвском кладбище, и во многих других местах.

После экскурсии поели около вокзала в каком-то кафе и вернулись на вокзал. Оставался ещё час до встречи со всеми перед камерой хранения. У нас ещё были деньги – копеек 10, и мы решили покататься на метро, зная, что внутри на 5 копеек (стоимость прохода в метро) ездить везде, не выходя на поверхность. Откуда же нам было знать, что новые станции метро ближе к конечным и конечные сделаны так, что выход из них был сразу на улицу. А чтобы зайти обратно, надо было снова платить!? Мы поехали по линии на юг, далеко, любовались новыми станциями и на конечной вышли – прямо на улицу! А денег больше не было. Надо было всего 10 копеек, но их не было! До поезда – час! Такого удара судьбы мы не ожидали… Стоя на перроне, лихорадочно обшаривали все карманы в штанах, куртках, кофтах – ничего нет… И тут случилось чудо! У моего спутника, когда он в десятый раз сунул руку в боковой карман, нашлось 15 копеек! Это было состояние богатства, наша надежда на возвращение! Разменяв эти счастливые 15 копеек на пятаки, мы прошли торжественно через турникет, сели в поезд метро и до вокзала не вставали с мест, и не смотрели на мелькающие станции – не до того было…

Мы пришли к камерам хранения последними. Ребята тут же стали спрашивать,

где мы были, но мы молчали и лишь уже в поезде рассказали о нашем приключении, которое могло оказаться провалом такого хорошего похода. Больше я так не делал, водил экскурсии с группами, планировал разные выходы, но всегда проверял запас денег, рассчитывал запас времени на возврат к группе и жёстко наказывал нарушителей сам. Они даже могли больше вообще не ходить в походы…

Но всё прошло хорошо – мы вернулись из похода довольные и счастливые, побывав там, где из нашего клуба пока никто не был.

Март был занят отчётом о походе, с обязательными фотографиями, просмотром слайдов о пройденном путешествии.

Обычно такие просмотры цветных слайдов мы проводили по праздникам. Цветной массовой фотографии пока ещё не было. Ближайший после похода праздник был – 8 марта. И когда мы готовились к нему, сразу оговаривалось, что праздник будет с вечера 7 марта до утра 8 марта, как новый год. Обычно мы собирались у кого-то на квартире. Благодаря этому я хорошо узнал город Запорожье, а он и тогда был большой – 850 тысяч жителей, 400 крупных предприятий, 4 огромных завода. Размеры города 25х35 километров, причём заводы в центре, а жилые микрорайоны – по краям города. И на такие праздники мы ездили то в один, то в другой, то в третий микрорайон, до которых над было добираться по 1,5 – 2 часа. Но иногда квартиры попадались и в центре города.

8 марта праздник женский, поэтому днём 7 марта, после занятий, собрались одни ребята на квартире – готовить закуску. Вино и другие напитки обычно уже были принесены – около 0, 5 бутылки вина на человека на ночь, мы много не пили. С едой сложнее – надо было выбрать основное блюдо. В этот раз решили готовить салат «Оливье». Колбаса, яйца, картошка, и другие продукты несли мешками. На кухне 5 человек варили, резали, ссыпали в ёмкости составные части, а остальные из самой большой комнаты выносили мебель, оставляя только стол (столы), когда это было возможно – это когда ожидалось 30-35 участников. А когда было более 40 человек – выносили и столы, все сидели на полу – по краям комнаты, а в середине находился пол, т.е. «стол» с едой. А чтобы что-то достать со стола, надо было ползать на коленках по этому же «столу». Но это никого не удивляло – это было само собой разумеющимся.

На кухне стоял большой таз – старый алюминиевый, с высокими бортами. В него кидали резаные колбасу, картошку, яйца, морковь и др. Одного майонеза ушло 5 литров. В результате получился тазик «Оливье» с горкой. А тазик был около 80 литров объёма. Ни до того, ни после такого объёма «Оливье» я не видел.

Зато веселье было хорошее – девочкам подарили цветы, подарки и праздник: танцы, литературные изыски – чего только стоило посвящение женщине-туристке от Некрасова, слегка переделанное ребятами. И слайды из походов, про походы, и женщин в походе, и наших девушек тоже. Иногда в том виде, в котором они были в походе, но вряд ли захотели увидеть себя такой дома. Тем неожиданней была их реакция – а в итоге громкий смех и удовольствие.

Расходились обычно утром – ведь у многих из нас были семьи, и нам надо было поздравлять своих матерей, сестёр и бабушек. А жён, у кого они были, поздравили уже – они были с нами.

Весной начинались серьёзные тренировки – подготовка к майским походам и к слёту туристов ЗМИ, где команды факультетов боролись за пьедестал. Т.е. ребята, которые ходили с нами рядом, оказывались соперниками – но только на трассе.

Обычно соревнования устраивались весной, в конце мая, в пятницу, субботу и воскресенье. На два дня на острове Хортица возводился палаточный лагерь из 30-50 палаток. Участвовали все – и туристы, и зрители. В программе было и ориентирование (обычно в пятницу). Причём на 6-ти участниках каждой команды висело в общем 50 кг контрольного груза. Трасса была только по карте 8-10 км, а в реальности, конечно, больше – приходилось искать контрольные пункты, где-то 8-12 штук. В этот раз одна девочка из нашей команды перед стартом выдала нам по ампуле 10 мл.

– Что это? – удивились мы.

– Это глюкоза. Пейте! – ответила она.

Оказывается, у неё мама была медиком, и зная, что она будет участвовать в соревнованиях, дала глюкозу – выпить перед стартом. И это помогло нам в беге – а бегали мы по 2-3 часа. Наша команда пришла первой. Было приятно. Вечером – конкурс самодеятельности, где можно было услышать много хороших песен, часто написанных нашими ребятами – Женей Давладом, Витей Великим, Юрой Панфиловым и многими другими. Песни были как серьёзные, так и весёлые, иногда реально «до упада», хотя падать было некуда – сидели на поляне, на своих ковриках, с которых от смеха все сползали. У нас было 6 факультетов – 6 разных команд, участвовали все. А после конкурса – просто концерт, где те же ребята пели другие песни, иногда ещё более весёлые. И так до 2-3 часов ночи, а то и далее. Кто-то сидел, слушал, а кто-то спал в палатке – и тоже слушал, во сне.

А утром в субботу самое сложное соревнование – кросс-поход – т.е. мини поход с рюкзаками, где лежало специальное снаряжение – верёвки, карабины, петли крепления. Дистанция, обычно, 5-6 километров, с участками преодоления препятствий – спортивный подъём, переправы разных видов (4-5 видов, в том числе самая сложная – навесная) с обеспечением страховки (это тоже один из самых сложных элементов), спуск или по крутому склону, или по отвесной скале (а часто и то, и другое), обязательно оказание первой доврачебной помощи (иногда на человеке), переноска пострадавшего, установка палатки – и всё это на время. Например, в обычных условиях палатку ставят за 3-5 минут, а у нас рекорд был 23 секунды (6 человек). Когда команда была больше – 8 человек, ставили палатку медленнее – секунд 30-35 – суеты больше. Был ещё серьёзный конкурс фотографий – фотографий было много, и очень хороших, часто они участвовали в конкурсах и побеждали, даже в областном конкурсе! Победителям – грамоты, призы и подарки, естественно, нужные, туристские вещи – рюкзаки, спальные мешки, палатки, кружки, фляжки, котелки, таганки и многое другое. Профсоюз института помогал нам. Домой возвращались в воскресенье после конкурса обедов – уставшие, довольные. В том, 1978 году, ФЭТ занял общее первое место. Это были МЫ!

Дома ужин и СПАТЬ! За две ночи мы почти не спали, да и уставали сильно. А на следующий день или учёба, или экзамены. И мы сдавали, и неплохо…