Андрей Маторов

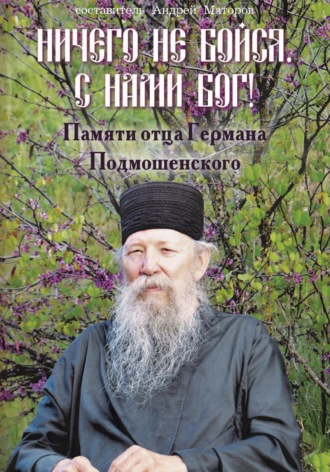

Ничего не бойся. С нами Бог! Памяти о. Германа Подмошенского

Истина – Христос

На момент знакомства с Евгением Роузом, Глебу исполнилось двадцать восемь лет. Роста выше среднего, русоволосый, с небольшой бородкой. Общительный и изобретательный, «душа общества», умел повести беседу, увлечь рассказом. Натура артистическая (сказывалась наследственность по материнской линии), с прекрасным чувством юмора, блистающим порой тонкой «смешинкой» на манер Диккенса. Полагался он больше на интуицию, часто бывал непредсказуем и нетерпелив. Неуемный, жаждущий деятельности, почти всегда бывал занят «по горло». Отчасти под влиянием своего духовного наставника отца Адриана, речь о котором впереди, он научился прозревать человеческую натуру – подчас оценивал личность так, как иной и не помыслил бы. И оказывался прав!

Движимые большими идеями и, как говорится, слепленные из того же теста, что и «голодные художники», в этом они оказались близки с Евгением, несмотря на явные различия в характерах. Кроме того, сердца обоих были неисчерпаемым кладезем любви, только Глеб не стеснялся выражать свои чувства. После прихода ко Христу любовь буквально вскипала в нем, это и привлекало к нему людей. Очевидно, именно Глебу предназначалось вытащить Евгения из темницы горечи и одиночества, отворить его любящее сердце.

Однажды в Великую пятницу друзья пришли на Божественную службу в Русский Православный собор в Сан-Франциско. Спустя годы Евгений, тогда уже отец Серафим, вспоминал об этом: «Когда я вошел в православную церковь впервые, со мной случилось что-то такое, чего я не испытывал ни в буддийских, ни в западных храмах: вдруг в моем сердце что-то подсказало, что это мой дом, и все мои поиски были окончены! В действительности я не мог понять ничего, потому что церковная служба шла на непонятном мне иностранном языке».

В православном храме он утвердился в понимании Истины, он писал: «Истина – не только абстрактная идея, которую ищет и познает ум, но нечто личностное, даже Личность, Человек – Тот, Кого ищут и любят сердцем. Так я узнал Христа».

Он стал бывать в русском православном храме.

Один из тогдашних знакомцев Евгения пишет: «Он очень быстро исполнился глубокого почитания Матери Божией и еще до Иисусовой молитвы творил молитву Богородице».

Евгений взялся самостоятельно изучать русский язык, что далось ему сравнительно легко, благодаря врожденным способностям и языковым навыкам. Труднее оказалось посещать богослужения в русском соборе. Он очень боялся превратиться в обычного церковного завсегдатая, но тем не менее понуждал себя ходить на службы… Мало кто прозревает сущность Церкви – присутствие Неба на земле. Но он не спешил приобщаться этого Рая, боялся, что, привыкнув, лишится его…Он не хотел придавать себя обмирщенной Церкви, не хотел видеть в ней очередную «организацию», не хотел пополнять ряды чиновников от Церкви. Поступись он своими взглядами, и погасло бы пламя чудотворной силы, которое он запечатлел, оно бы растаяло в жидком свете мирских буден.

Активная деятельность братий

После того как Евгений пришёл к Православию, они с Глебом открыли православный магазин в Сан-Франциско, а так же основали Братство в честь Германа Аляскинского и начали печатать православный журнал на английском языке «The orthodox word» («Православное слово»), в котором много рассказывали о святом Германе Аляскинском (в 1970 году Церковь канонизирует его, в том числе благодаря трудам братии). Кстати, первая икона преподобного Германа была написана Глебом.

А в 1983 году братией будет куплена земля на Аляске и, точно форт Росс, в дебрях современного язычества вырастет на Аляске монашеский оплот, там где когда-то подвизался преподобный Герман Аляскинский. Но это произошло ещё не через один десяток лет…

Предсказание Владыки Иоанна

Глеб и Евгений пришли к выводу, что без самопожертвования, без полного отречения от мира их печатное слово не будет иметь духовной силы, не откликнется в душах читателей.

Евгений об этом писал так: «Без подвига наш труд тщетен. Было бы сущим лицемерием печатать на страницах журнала о добровольно взявших бремя страданий ради Царства Божия и не приобщиться самим – хоть в малом! – этих страданий».

Как-то святой Владыка Иоанн (Максимович), беседуя с Евгением, поинтересовался, что тот собирается делать дальше. Евгений ответил, что не хочет идти в семинарию и будет и впредь нести соотечественникам, ищущим истинной веры, слово о Православии. «Да, да, – кивнул Владыка, – я даже верю, что в Калифорнии будет миссионерский монастырь».

Всё чаще Глеб и Евгений подумывали о том, чтобы покинуть город, всё чаще заводили об этом разговор. Когда-то гуляя по океанскому побережью, они мечтали о жизни в пустыни, и мечты эти сплотили братьев. Сейчас же тяга к пустынножительству сделалась непреодолимой. Евгений всё чаще напоминал Глебу: «Пора уезжать отсюда. Пора жить по-настоящему».

Пустынь

То, что произойдёт дальше, не укладывается в голове современного человека: Глеб и Евгений покупают участок земли в глухих лесах Калифорнии близ посёлка Платина и переезжают вдвоём жить в лес для того, чтобы печатать православный журнал, а позже святоотеческую литературу и книги, написанные отцом Серафимом. Причём в пустыни, где они жили, не было ни водопровода, ни электричества, ни телефона, но зато были гремучие змеи, укус которых смертелен, медведи, пумы и прочая дикая живность, которая часто посещала братию.

Самые тяжелые испытания, выпавшие братии в первые годы скита, были связаны с изданием православного журнала – в лесу, в первобытных условиях. Мало того, что печать сама по себе – нелёгкий труд, братии нередко доставалось и похлеще: сломается в дороге машина, гружённая бумагой или типографской утварью, и приходилось на руках втаскивать в гору тяжеленные свинцовые шпоны и ящики с металлическими литерами.

Богослужения в пустыни задавали тон каждому дню. Трижды (по монастырскому уставу) в день братия собирались на молитву – в этом, как ни в чём другом, могли они уподобиться древним, столь любимым пустынникам, о которых так много было прочитано.

Искушения

Благодатные знамения являлись братии нечасто и нежданно, но всегда в решающую минуту. Приведем наглядный пример.

Для облегчения набора текста братия в 1970 году купила линотип. Конечно, по сравнению с набором вручную работа упростилась, но линотип «капризничал», к тому же для него требовался электродвижок и пропан. Однажды, когда Евгений набирал тексты в печать на линотипе (работать приходилось с раскаленным на газу свинцом), сломался движок. Несколько часов ушло на починку, но к тому времени остыл свинец. Когда всё снова было готово к работе, отказал линотип! Такой оборот уже не удивлял, братия привыкли тратить больше времени на наладку техники, нежели на саму печать. Но в этот раз терпение у Евгения лопнуло.

– Хватит с меня! Сколько часов ковырялся, и всё без толку! – взвился он.

– Это козни диавола, – отвечает Глеб, – он зол на нас, вот и пытается досадить. Принеси-ка святой воды.

Братия сняли со стены деревянный крест, окропили станки и стены святой водой. И вдруг и линотип, и электрический движок, и даже печатный пресс заработали сами собой!

Надо во всём видеть полезное для спасения

Братия познали истинную цену своим огорчениям, испытаниям, искушениям. Евгений сказал однажды: «Святые Отцы учат, что во всём надо видеть полезное для спасения. Научимся – спасёмся!»

Взять хотя бы самый «бытовой» пример: сломался печатный станок. Пока он работал, стоишь и сердце радуется: странички все аккуратные, чистые, красивые. И уже пленяют мечты: увеличится тираж, журнал будут читать во всех странах. А тут, глядишь, станок и забарахлил: «жуёт» и «выплёвывает» страницы как попало. Они слипаются, рвутся. И мечты о большом тираже тают на глазах, даже немногие дополнительные экземпляры уничтожены. Станок сделался орудием пыток. И собираешь все силы, прибегаешь к Иисусовой молитве, чтобы успокоиться и наладить станок.

Пускай такая работа радости и удовольствия не приносит (не то что пять минут назад, когда любовался красивыми страничками), но она очень полезна для духовного роста, помогает сосредоточиться и повести борьбу. Стоит поддаться настроению, захочется разнести станок в пух и прах – и битва проиграна. Не в том победа, чтобы побольше журналов напечатать, а в том, над чем трудится душа. Прекрасно, если, спасая себя, душа сумеет спасти и других. Но если, спасая печатным словом души ближних, губишь свою – это уже скверно.

Духовные наставники

Глеб и Евгений имели тесное общение с выдающимися и святыми людьми их времени, более того, были их духовными чадами в разные периоды их жизни. Назовём их имена.

Конечно, это святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский чудотворец; это схимонах Никодим с Афона, с которым отец Герман вёл духовную переписку и к которому приезжал на Афон в 1979 году. Старец Никодим Карульский был учеником старца Феодосия, который состоял в духовном общении со святителем Игнатием (Брянчаниновым). Конечно, это владыка Нектарий (Концевич) и отец Адриан (Рымаренко) – ученики оптинского старца Нектария. Отец Адриан – это тот человек, под епитрахилью которого скончался Преподобный Нектарий Оптинский. Это архимандрит Спиридон (Ефимов), который был ближе всех по духу ко Владыке Иоанну, и другие.

Канонизация старца Германа Аляскинского

В 1970 году Русская Православная Церковь за рубежом прославила старца Германа Аляскинского в лике преподобных. Торжество происходило в кафедральном соборе Сан-Франциско. Глеб и Евгений в посте и молитве писали к этому прославлению особую службу в честь преподобного Германа. Русский текст службы был отпечатан в Джорданвилле, английский – в Платине. До чего же радостно было то событие! Первое прославление православного святого Америки, да и всего Западного полушария.

Братьям думалось: наверное, с таким благоговением прославляли за 67 лет до того в России преподобного Серафима Саровского.

Глеб писал в «Православном слове»: «Великий святой Серафим Саровский приветствовал всякого во всякий день по-пасхальному: «Христос воскресе!» – и в ночь своего преставления пел пасхальные гимны, несмотря на то, что зима была в разгаре; и предрек собственное причисление клику святых, что должно было обернуться великим праздником: «Радость моя, что за радость нас ждет, когда среди лета запоют Пасху».

И верно: все присутствовавшие 19 июля / 1 августа 1903 года при канонизации преподобного Серафима Саровского, а их было много тысяч, от Царя до простолюдина, отмечали необычайный праздник в душе, воистину пасхальные торжества.

Предрек преподобный Серафим и то, что вскорости ожидают Россию великие и долгие бедствия, страна потонет в крови, народ будет тяжко страдать, многих русских судьба разбросает по всему белу свету…

И вот теперь, во времена предсказанных смуты и гонений, истинно православные… во второй раз познали «Пасху посреди лета» при канонизации современника преподобного Серафима – преподобного Германа Аляскинского – в соборе Сан-Франциско. Никто из присутствующих, конечно, не чаял такого чуда. Но после службы в субботу вечером и, разумеется, после воскресной литургии общий настрой можно было бы выразить только такими словами: «Будто снова Пасха пришла!»

В тот день преподобные Серафим Саровский и Герман Аляскинский встали рядом в лике святых. В памяти верных Христовых оба остались как просиявшие в свете Фаворском при жизни земной. При жизни земной они были ровесниками и даже проходили в одни и те же годы послушнический искус в Сарове. Никаких сведений об их личном знакомстве не осталось, но можно с большой долей вероятности предположить, что они были лично знакомы.

Во время торжества прославления Глеб вошел в алтарь, чтобы побыть наедине с преподобным Германом. Он вспоминал: «Я начал молиться и неожиданно ощутил, что здесь мой отец: я был сиротой, принятым в заботливые руки преподобного Германа, как некогда он призрел на Еловом острове алеутских сирот. Мне вспомнилось первое виденное в жизни пострижение в монахи, в Джорданвилле в 1954 году. Новопостриженному дали имя Герман в память основателя Валаама. В то время мне подумалось: «И мне бы так». Сейчас, предстоя перед преподобным Германом, я умолял его: «Пусть это станет моим уделом! Прими меня монахом! Сегодня твой день, твой час».

Тихо подошел Евгений. Я сказал:

– Решено – буду молить о монашеской жизни. Но тебя не принуждаю, это касается только меня.

– И я хочу стать монахом, – прошептал Евгений».

Братья вышли из алтаря и стали читать канон новому святому, Глеб – на церковнославянском, Евгений – на английском.

Постриг в монахи

14 октября 1970 года Глеб и Евгений были пострижены в монахи.

В монашестве братия получили новые имена: Глеб стал отцом Германом – первым монахом, принявшим имя только что прославленного преподобного Германа Аляскинского, а Евгений – отцом Серафимом в честь преподобного Серафима Саровского.

В иконном углу у братии висел портрет отца Назария Саровского, игумена Валаамского. Во время молитвы отца Германа поразило: а ведь их постриг в монахи произошёл в день именин игумена Назария. И это не случайно: старец Назарий был духовным отцом их небесных покровителей – преподобного Германа Аляскинского и преподобного Серафима Саровского…

И вот новые американские подвижники, отец Серафим и отец Герман, подобно древним отшельникам, строят себе в лесу на не очень удалённом расстоянии друг от друга небольшие кельи, – повторюсь, где нет ни водопровода, ни электричества, ни отопления, ни телефона. Келья отца Серафима называлась «Оптина» в честь Оптиной пустыни, а келья отца Германа называлась «Валаам» в честь Валаамского монастыря.

Вообще даже представить себе сложно: без удобств, зимой и летом жить в лесу, где нет ни души поблизости, где обитают ядовитые змеи, пумы, медведи. Одни насекомые как изводят в лесу… Есть описания пустынножителей, как жутко бывает в лесу одному, особенно ночью, какие страхи нападают, какие видения предстают перед глазами отшельника…

И всё же то, что их туда привело, оказалось гораздо сильнее всех страхов и неудобств… А привели их туда искренние намерения служить Богу и спасать свои души. И Господь хранил их.

Цель монашества – преображение человека

Цель монашества – перерождение ветхого греховного человека в нового, святого, и неспроста столь почитаем монашеством праздник Господня Преображения.

Отцы понимали, что само по себе преображение не произойдёт. Они не ждали, когда добродетели сами посетят их, они без устали трудились, стяжая их, в уверенности, что Господь даст им силы. Каждый день шла непрестанная невидимая брань: недремлющим оком нужно следить за всеми уловками падшего человеческого естества и упреждать их.

Братия старались жить по завету преподобного Макария Великого: «Приступающим ко Господу надлежит, таким образом, прежде всего, даже против воли сердца, принуждать себя к добру, всегда с несомненною верою ожидая милости Господней; надлежит принуждать себя к любви, если кто не имеет любви; принуждать себя к кротости, если кто не имеет кротости; принуждать себя к тому, чтобы милосердным быть и иметь милостивое сердце; принуждать себя к тому, чтобы терпеть пренебрежение, и когда пренебрегают – быть великодушным, когда уничижают или бесчестят, не приходить в негодование; надлежит понуждать себя к молитве, если не имеет кто духовной молитвы. В таком случае Бог, видя, что человек столько подвизается и против воли сердца с усилием обуздывает себя, даст ему истинную кротость, утробы щедрот, истинную доброту, и одним словом, исполнит его духовного плода».

Главное средство духовного перерождения – искреннее покаяние, осознание своей греховности всем сердцем, прозрение самых скрытых грехов и готовность жизнь положить, чтобы искоренить их и измениться. Жизнь на земле человеку дана, чтобы он встал на этот путь борьбы. Как сказал один святой: «Да, мы не можем победить наших страстей, но мы должны с ними бороться!». Надо показать своё произволение, своё намерение: стремлюсь ли я к Богу или нет? А как показать это стремление? Борьбой с грехом внутри себя и покаянием в случае совершения греха. Грешим мы постоянно: вот поэтому-то отцы и творили непрестанную покаянную молитву. Это путь святых отцов.

Надо понять, что грех (злоба, ненависть, зависть, алчность, гнев, разврат и тому подобные) – это то, что мучает человека, приносит ему страдания. Грех – это рана, которую человек наносит сам себе. Покаяние – это лекарство. Цель же всей духовной жизни – приобретение смирения.

Об этом хорошо сказал святой Исаак Сирин: «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради неё, но рождающемуся от них смирению. Если же такового не бывает – напрасны все труды и все добродетели». Поэтому, согласно учению святых отцов, совершенство человека измеряется не прозрениями и не чудотворениями, а степенью приобретения им смирения. Если же такового не будет – все добродетели и труды напрасны, ибо они приведут к самомнению и гордости. А это худшее, что можно представить для человека.

Покой и тишина

Тихая отшельническая жизнь настраивала сердца духовных друзей на особый лад. Отец Герман так писал об этом: «Внимание наше мало-помалу обратилось к жизни вокруг. Мы увидели её такой, как она есть, без шор человеческих мнений и суждений. Выл ветер, менялась погода, а с ней и настроение, шумел лес, гомонили птицы, копошились зверушки. Всякое дыхание дерева или растения исполнилось большого значения. Умирилась душа. Глаза стали прозревать сущность вещей, а не только внешнее, броское. Нас посещали любящие и готовые помочь друзья, но были они, пожалуй, даже в обузу: докучали своими поверхностными суждениями, заботой о преходящем, мирском, слепотой к истинно сущему. Какая же радость ложилась на сердце, когда вновь воцарялись покой и тишина, которая красноречивее любых слов».

Какой же ты счастливый!

Епископ Нектарий (Концевич), часто навещавший отцов в пустыни, много им рассказывал об Оптиной Пустыни, старцах и России тех лет. Вспоминая Святую Русь, коей ему больше не суждено было увидеть, епископ Нектарий едва сдерживал слезы.

Однажды, пробыв у отцов в Платине изрядное время, он собрался уезжать. Отец Серафим по старому монашескому обычаю провожал гостя колокольным звоном. Отец Герман помахал вслед машине, вернулся, а брат его всё звонил и звонил. И на лице его играла улыбка.

– Чему ты рад? – спросил отец Герман.

– Какой же ты счастливый – в твоих жилах течет русская кровь! – ответил тот и отпустил колокольную веревку.

Немного времени спустя отец Герман выговорил ему за «однобокую любовь», ведь каждому народу есть чем гордиться.

– А епископ Нектарий оплакивал Оптину, – просто возразил отец Серафим.

– Ну и что? Неужели ты ничего бы не стал оплакивать в Америке?

– Великий Каньон или Золотые Ворота я бы уж точно оплакивать не стал, – улыбнулся отец Серафим.

Священство

17/30 декабря 1976 года отец Герман был посвящен в сан иеромонаха, а 11/24 апреля 1977 года – и отец Серафим. Рукоположил их епископ Нектарий.

Отец Герман рассказывал: «Интересно, во время рукоположения отца Серафима, которое совершал епископ Нектарий (ученик оптинских старцев), когда будущий священник кладет голову на четыре угла престола и архиерей покрывает её епитрахилью и молится, – а я стоял в алтаре рядом, мы пели “Господи, помилуй”, я был близко к владыке Нектарию, и наши глаза вдруг встретились, – владыка Нектарий мне шепнул: “Только бы передать, только бы передать”, – и весь-весь был красный, пот так градом лил. У меня аж дрожь по телу пробежала, я увидел: он сознательно все это делает. Не просто совершает обряд, но ощущает в себе апостольскую благодать и хочет ее передать. И эта его апостольская благодать в оптинской традиции, оптинского опыта. И передал, и отец Серафим получил».

Владыка помнил слова оптинского старца Нектария, слышанные им в молодости лично, о грядущем на землю духовном голоде, и теперь он возлагал все свои надежды на просвещение многих на этих новых пастырей Христовых. Он напутствовал их: «Неважно, сколько вас – десять или всего двое. Радуйтесь, ибо вы служите Господу Богу, вы – на правильном пути».

Скит во имя святой блаженной Ксении Петербургской

В поисках духовной жизни приходили в Свято-Германовскую пустынь и женщины. И вскоре, в 1980 году, в двенадцати милях западнее монастыря – в сторону Тихого океана, до которого около ста миль, в местечке, называемом Дикий лес, образовался женский скит во имя святой блаженной Ксении Петербургской, особо почитаемой отцами Серафимом и Германом Платинскими.

Блаженная Ксения была современницей преподобного Серафима Саровского и Германа Аляскинского, и последний вполне мог встречаться с блаженной Ксенией в Петербурге).

Игуменией скита стала ревностная духовная дочь отца Серафима и постриженица отца Германа – матушка Бригитта, получившая свое монашеское имя в честь первой православной святой монахини Ирландии. О новой матушке Бригитте отец Серафим говорил: «Это как я, только женщина». Сестер Свято-Ксениевского скита отец Серафим духовно окормлял до конца своей жизни.

В своем Новом Валааме братия придерживались валаамского устава. Исповедь бывала ежедневно. После вечерней службы монахи, по очереди, открывали свои помыслы духовнику, а тот утешал и назидал их с любовью. Поздно ночью, когда все уже спали, отец Серафим приклонял свои колени в алтаре в теплой молитве за чад своих духовных.