Андрей Малышев

Капитан Зари (сборник)

Глава третья

Вячеслав

Родился Вячеслав Иванович Меленков, как он сам шутил, ещё во времена Царя Гороха.

Первую мировую он, естественно, не застал, а вот в Великой Отечественной ему пришлось повоевать с первого дня войны до последнего.

Славно потрудился фронтовик Меленков, освобождая землю от фашистской заразы. Об этом говорили четыре нашивки за ранения на его парадно-выходном пиджаке, три медали «За отвагу», три ордена Славы и три Красной Звезды. Была даже рапортичка-ходотайство на Меленкова от его командования за совершённый подвиг на присвоение ему звания Героя Советского Союза. Да видно то ли потерялась она где-то, то ли какой большой и важный начальник не подписал бумагу, делов-то! Воевал наш Вячеслав Иванович не за медали и ордена, а за Родину.

В семейной жизни у ветерана тоже всё было в полном порядке: жена Алёна, двое сыновей, трое дочерей, множество внучат и правнуков окружали его в праздничные дни. Он вспоминал, как познакомился со своей Алёнушкой. На память приходили их встречи под луной у реки, когда серебристая дорожка света от ночного светила бежала по волнистой глади реки. Их первый поцелуй на сеновале: губы Алёны пьянили мёдом счастья и неги и нежданной, и непознанной пока ещё любви. Их первую брачную ночь, когда они сбежали от гостей на свадьбе и познали друг друга, как мужчина познаёт женщину, а женщина мужчину. Любил Вячеслав Иванович свою супруженицу и детей, которых она подарила ему, равно как его Алёнушка любила его и не представляла свою жизнь без него.

И жил наш Вячеслав Иванович в своей родной деревне Приречная, что в Марьинском районе Вологодской области. Много раз предлагали фронтовику-герою переселиться по выбору либо в райцентр, либо даже в саму Вологду, но всё отказывался наш ветеран. Приречная не просто какая-то деревня, а Родина его, хоть и называют её малой. Малая или большая, как тут рассудишь, Родину не поделишь на части и с собой не унесёшь. Одна она, её не продашь и не сдашь в аренду по частям, потому что земля она родная, кровью потомков политая – Россия, Родина, значит, если яснее и короче говоря. Верно же сказано, что Россия без деревни, что птица без оперения. Правда, за последние десятилетия пришла в полный упадок его родная Приречная, и там, где раньше кипела жизнь, совсем не стало ничего, тишина и мерзость запустения. Даже начальной школы не стало, где он учительствовал когда-то много-много лет – оптимизаторы, мать их об колено! А что поделать, на дворе стоял «великий и ужасный» июль 2015 года, и телевизор постоянно трубил об успехах и свершениях новой чудо-экономики.

Реформы, блин, однако.

Глава четвёртая

Валентин

Был Валентин Петрович Новоторов самым что ни на есть всамаделишним судебным приставом. Если быть более точным, то его должность звучала как: судебный пристав-исполнитель Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области.

Работа Валентина Петровича состояла в том числе и в исполнении исполнительных действий того или иного характера, а впрочем, была не особо трудной и хлопотной. Хотя, конечно, как и в любом ведомстве волокиты хватало и здесь.

Считал себя Новоторов вполне успешным и в меру обеспеченным мужчиной. Ранее служил он в десантных войсках и прошёл, как говорится, и огонь, и воду, и медные трубы. Что и говорить, бывал и в различных горячих точках и успел даже дослужиться до звания майора, а это, сами понимаете, чего-нибудь да стоит. Даже имел боевую медаль, одну, правда, зато «За отвагу», ведь не штабист же. Те же из тыловиков, кто не бывал на боевых, все сплошь в орденах и медалях ходили, вот так!

Имел к выходу в отставку наш гвардии майор и прекрасную дружную семью, красавицу жену Настёну, да трёх красотулечек дочек. Поэтому считал себя Валентин Петрович не обиженным ни богом, ни судьбой. И когда подвернулась, в принципе, неплохая работёнка у них в местном отделе ФССП, охотно согласился вчерашний гвардии майор на такую вот работу. При этом успевал Новоторов и по дому, и по саду-огороду хозяйничать, благо бог здоровьем не обидел. Да и работёнка у него была, в основном, городская, выездов куда-либо далеко, как правило, не бывало.

Правда вот сейчас собирался наш судебный пристав-исполнитель Новоторов на исполнение исполнительных действий, и не куда-нибудь, а в дальнюю деревушку Приречная, что находилась на окраине их Марьинского района. До неё, почитай, вёрст немеряно, да и те лесные. Вот и пришлось Новоторову топать на речной вокзал, ждать «Зарю» и, как говорится, вперёд!

Дело не обещало быть сложным, просто одного приреченского мужичка окрутил лиходей-сосед и, поверив ему, взял несчастный бедолага кредит для него, правда, на своё имя, а тот не будь дурак, и с крупной заёмной суммой подался в бега. Ну а банк, что банк, тот дело туго знает, подал на нашего мужичка в суд. Процесс, естественно, банк выиграл, и вот теперь едет он, Новоторов, к тому бедолаге-мужичку имущество у него описывать да арестовывать по решению суда.

Вот такие кренделя, братцы.

С судом и банком дела плохи, с ними не забалуешь.

Глава пятая

Анатолий

Стукнуло Анатолию Ивановичу Святогорову на июль 2015 года сорок годков.

Симпатичный, моложавый ещё мужчина, невысокого роста, с тёмными волосами и карими глазами и какой-то по-детски застенчивой улыбкой, светившейся на его загорелом лице. И работал он там, где и мечтал – на реке!

Был Святогоров потомственный речник, родом с деревни Приречная, что в Марьинском районе Вологодской области на самом берегу матушки Сухоны-реки стоит. Дом Анатолию достался ещё от родителей: хороший дом, справный и крепкий. А родителей у Анатолия Ивановича уже и не было на этом свете, померли давно.

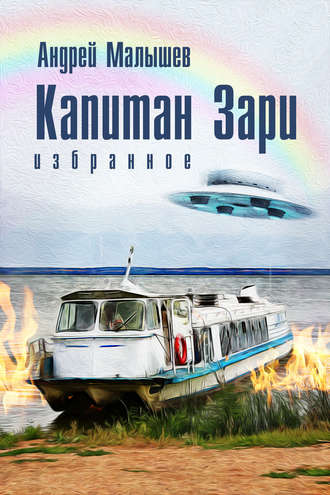

Отучившись в школе, поступил в своё время наш герой в речное училище, где овладел профессиями моториста-рулевого, а затем и капитана речного судна. Отслужив срочную в пехоте, подался Святогоров в речной флот Вологодчины, так как не мыслил себя без реки. С личной жизнью не сложилось у нашего героя. Была у него девушка Катя, но как-то не получилось у них, не склеилось. Вот и куковал холостяком наш «речной волк». А что, реку он знал, как свои пять пальцев. Поэтому и поручали ему разные ответственные дела. На каких только речных судах ни ходил наш герой! От тяжёлых и неповоротливых речных тягачей до пассажирских теплоходов «Заря», «Метеор», «Комета» – скоростных глиссирующих речных судов с водомётным двигателем.

Особенно ему нравилась «Заря».

Какие радостные чувства он испытывал, ведя по сверкающей речной глади скоростную белоснежную красавицу «Зарю»! С нежностью относился он к своей «Зорьке», как он ласково её называл. Женским утренним именем «Зорька», хотя многие из речников и смеялись, мол, так бурёнок кличут. Но не обижался на шутки и приколы своих коллег наш речник.

А так всё шло как всегда. И вроде бы не на что было жаловаться Анатолию Ивановичу. Правда, вот, беспокоила его одна «проблемка».

«Проблемка» та заключалась в том, что в своё время поверил наш герой своему земляку-приреченцу Фролке Акиндинову, попросившему у него помощи, что, мол, в городе у него жёнка больная, а с ней болящие детки малые. И требуются им всем деньги на лечение, причём, немереные, потому что курс лечения надо было проходить за рубежом – сейчас любые болячки посложней в России не лечат! Все за бугор едут, а там, как и в России, в глазах у врачей кассовый аппарат поблёскивает, и все требуют доллары, доллары, доллары!

Любил речник Святогоров детей, любил, да и людям верил, потому как заверил его Фрол, что все денежки вернёт, до последней копеечки. И хоть бог ему своих детей, равно как и преданной и верной жены не дал, пошёл ради земляка наш Анатолий Иванович в банк, дом заложил, всё имущество и хозяйство, и взял большущий кредит на своё имя для земляка.

Дети – дело святое!

И передал Акиндинову все эти деньжищи. А тот не будь дурак и усвистал куда-то! Ищи его, свищи – Россия большая! Долг же тот непомерный на нашем герое повис, как дамоклов меч.

Вот тебе и верь людям!

Надеялся Святогоров, что как и обещал ему земляк Акиндинов, будет тот отдавать деньги, да куда там!

Полиция проверку провела и оказалось, что не было у Фролки Акиндинова ни жены, ни малых болящих детушек – не было! И оказался он самым обыкновенным мошенником-кидалой, жуликом, проще говоря. Да и обидел он на Вологодчине не только Святогорова. Таких, как он, сердобольных и верящих, оказалось ещё не менее десятка! Что поделать, развелось жулья в России, один на другом сидит и подгоняет!

Эх, Россия!

А банк на него в суд подал, и пока то да сё, получилось, что все эти денежки банк по закону и взыщет с него, сердобольного бедняги нашего. Так было обидно речнику, что поспорил он с судьёй. Тот малым обидчивым оказался, и отсидел в итоге за неуважение к суду и за мелкое хулиганство капитан Святогоров аж несколько суток в изоляторе, где нахватался слов и выражений, также присущих великому и могучему русскому языку.

С деньгами же у Святогорова на тот период была напряжёнка: на реке вместо пароходства частники теперь флотом заправляют. Вот и задерживают зарплаты. А банк ждать не стал. По судебному решению к судебным приставам обратился.

Что ж поделать тут?

Банк есть банк, ему палец в рот не клади – всю руку откусит!

Такие вот дела, братцы.

Над матушкой Сухоной-рекой после серых унылых и кривых полос дождя при свете утренней зари раскинулась широкая и пресветлая радуга, играя своим величием на зеркальной глади воды.

Словно бы ничего и не случилось и не происходило.

Проходили годы и десятилетия, а река жила своей жизнью, и так же, как и вчера, рассекая серебро вод по речной глади летела белоснежная красавица «Заря», дарящая барашки волн обнимающим реку берегам.

Глава шестая

Григорий

В большом и просторном кабинете с видом на центр Москвы требовательно зазвонил телефон. Не торопясь, с лёгкой ленцой и вальяжностью молодой импозантный мужчина поднял телефонную трубку.

– Алло, кто говорит? – вкрадчивым голосом спросил он.

– Слон, ты понимаешь, – раздался в трубке знакомый до боли голос первого президента России, – Гриша, не узнал что ли?

Григорий Викторович Островков, один из министров правительства России, невольно встал по стойке смирно, говоря со своим шефом.

– Извините, не узнал вас, товарищ президент, – отрапортовал в своё извинение Островков, – да и позвонили вы не по кремлёвке!

– Ну, я звоню, понимаешь, с того телефона, с которого удобнее на данный момент, – усмехнулся на другом конце провода президент, – надеюсь, ты не против?

– Нет, что вы, – залебезил министр, – конечно, нет, ваше право…

– Да, понимаешь, право-то моё, – поскучнел голос главы государства. – Вот, ты, понимаешь, реформы на нулевые готовишь. Оптимизация здравоохранения, образования, малых городов, деревень России…

В трубке зависла неприятная пауза.

– Вот что, – сказал, внезапно решившись на открытый, жёсткий и прямой разговор, президент, – смотрю я на вас, Григорий Викторович, и вашу команду, и поражаюсь… Полстраны уже скоммуниздили, понимаешь… Хотя и я не свят! А вам Россию не жаль?! Вы сами родом из вологодской деревни, вам её не жаль?! Как жить-то она будет без ничего… А реформа здравоохранения?!! Дети у вас с деревень и малых городов где лечиться-то будут, а?! На каждого ребёнка Англий и Америк не напастись, да и денег у родителей российской детворы на такие поездочки не будет! Вот что, пока я президент, такие реформы и такой ценой я проводить не дам. Вы меня поняли, Григорий Викторович?! Не дам!

В трубке раздались короткие сердитые гудки.

Островков положил телефонную трубку и улыбнулся: ну мы это посмотрим, господин президент, чья возьмёт.

Время стремительно бежало, и на излёте был уже июль 1999 года.

Зная весь властный бульон и набор специй к нему, который заранее бешено раскручивал следующую президентскую компанию, министр не сомневался, что и со следующим «большим боссом» он будет в центре событий и окажет влияние на них.

А что до оптимизации, что ж, подождём, как говорится, ещё не время пить мартини…

Островков считал себя государственником и не разделял нужды России на свои и чужие. Он искренне верил, что то, что он делал и к чему стремился, необходимо не только для его блага, но и всей России. Правда, некоторые ругали его за отсутствие духовности, но это уж как у Булгакова – если не любишь бога, то, может, подружишься с сатаной?!

Внезапно он вспомнил свою родную деревню Приречную, что затерялась где-то на просторах Вологодчины, и усмехнулся. Да, в чём-то и прав президент, но для России жизненно необходимо провести оптимизацию. Сократить, отсечь всё лишнее, неудобное, и зарабатывать деньги исключительно продажей энергоносителей за рубеж.

Ну а Приречная?

Конечно, жаль родную деревушку, но всегда приходится решать, что важнее…

Что ж, мы устроим всем лишним голодные игры!

В этот момент он ненавидел всех: и президента, и оптимизируемую им Россию, и даже Приречную, иногда всплывавшую в его памяти и будящую в нём что-то далёкое, глубинное и сокровенное, чему ужасался и сокрушался министр.

Вспомнив известную фразу из знаменитого фильма, министр зло улыбнулся: действительно, Боливар не выдержит двоих!

Глава седьмая

Александр

Родился Саша Мутин в простой крестьянской семье в небольшой деревне Приречная, что на севере Вологодской области необъятной матушки России.

К знаниям тянулся необычайно, потому что понимал, что, не имея связей и возможностей, в Первопрестольную просто так не попасть. Таких там и без него пруд пруди. Поэтому осваивал он школьную науку и первые рабочие специальности исключительно на отлично. Закончив школу с золотой медалью, он удачно поступил в один из московских вузов, где словил-таки птицу-удачу за хвост: училась с ним на одном курсе хоть и невзрачная и страшненькая, как смерть вождя, но всё-таки дочка ну очень большого московского начальника. Грех было упускать такой шанс. Вот Александр и не растерялся. А любовь, нелюбовь – какая разница, главное – идти вперёд и вверх до тех пор, пока это только возможно… Правда, была у Сашки Мутина влюблённая в него пассия-студентка… Дурёха. Когда узнала, что обрюхатил её Сашок, да ещё и бросил, не выдержала, малохольная, и под поезд бросилась…

А раз замутил дела, то по трупам ты идёшь или по живым людям, какая разница…

Дорогущий правительственный лимузин слегка качнуло на повороте…

Словно бы проснувшись, Александр открыл глаза и посмотрел на водителя: – Ты, это, поосторожней, Михаил, а то, знаешь, какой сон перебил?!

– Ой, извините, Александр Петрович, на тряске это, – как-то извинительно произнёс водила, – сейчас дорога лучше пойдёт, к Вологде подъезжаем.

Посмотрев в зеркало в своём пассажирском салоне, Александр улыбнулся: «Да, всё у него хорошо».

Хотя на дворе и стоял суетливый июль 2015 года, и работы было невпроворот, но у него, Александра Петровича Мутина, губернатора одного из регионов России, всё было исключительно хорошо. Ещё бы, он направлялся этаким инкогнито в свою родную деревушку, в которой не был сто лет. Причём, решил он съездить на свою малую родину в одиночку, отказавшись от своей привычной охраны и элитного транспорта. Был до губернаторства у него момент, когда он «работал» олигархом и даже занимал какие-то там строчки Форбс и прочей жёлтой прессы, падкой до богатых и знаменитых.

Впрочем, и на губернию он «пришёл» с тем, чтобы зарабатывать, а не созидать. Хотя, конечно, можно было и остановиться: крупнейшие производства в его области давно принадлежали ему, и немалые денежки постоянно переводились на оффшорные счета, прибавляя к его золотой пене всё новые и новые потоки бабла, которого сейчас стало модно считать и иметь в долларах США, как вы понимаете. А так, на жизнь хватало, был у него и собственный тропический остров на Бали с парой молоденьких местных любовниц, даже моложе его собственных дочерей. Короче, всё было и на всё хватало!

Машину ещё немного тряхнуло.

«Да, дороги», – подумал губернатор, презрительно поглядывая на вологодскую трассу, – «когда и научатся их делать, наверное, никогда…»

Конечно, можно было взять личный вертолёт или даже прогулочную яхту и эдаким «прынцем» подкатить в Приречную, мол, смотри, любуйся, родная деревня, кто к тебе приехал. Но Мутину было тупо жаль хоть своих, хоть государственных денег, которые в дальнейшем можно было пустить на дело.

Коротко звякнул мобильный телефон.

Губернатор-олигарх уважительно посмотрел на высветившийся номер: ого, сам Григорий Викторович Островков звонит, землячок, который сейчас такими делами заправляет, что ему и не снилось. Многие даже называли его «серый кардинал-оптимизатор Всея Руси».

– Алло? – чуть дрогнувшим голосом спросил олигарх, хорошо понимая, кто ему звонит. – Это вы, Григорий Викторович?

– Я, – небрежно прозвучал в трубке голос земляка, – извини, Александр Петрович, дел невпроворот, хоть и хотел с тобой, землячок, в Приречной повидаться, но, увы… А планы были, на вертушке долго ли? Так что кланяйся родной стороне. Будешь в Москве, заглядывай по старой-новой дружбе…

В трубке раздались короткие гудки.

«Да», – с облегчением подумал губернатор Мутин, – «когда такие люди тебе звонят, это что-нибудь да стоит! Куда моим делам до дел землячка. По сравнению с ним все мои дела – делишки. Один замок у моря в Испании, который прикупил землячок, вместе с аэродромом и береговой инфраструктурой со всеми вертолётами, самолётами, яхтами и катерами покруче, чем у короля Испании. А дворец в Англии, прикупленный удачливым землячком, заставлял бледнеть от зависти даже английскую королеву! А сделка по продаже Забайкалья и Сибири китайцам?! Классика жанра! Чего стоит оптимизация всего здравоохранения страны посредством компьютерного оптоволокна в дальние деревни! Впрочем, то, что ранее считалось госизменой, сегодня считается нормальным бизнесом с раздачей наиболее удачливым орденков и звёздочек».

Вот такой вот непростой человек позвонил ему.

Ему вспоминался крайне неприятный инцидент, когда на предвыборной кампании в гонке за губернаторское кресло к нему под зоркими прицелами телекамер на встрече с избирателями подошла заплаканная молодая женщина и попросила у него денег на операцию умирающему маленькому сыну. Любой чиновник постарался бы, хотя бы для вида, изобразить бурную деятельность в духе «спасите Вилли». Но в тот момент Мутин неприятно поразился своему леденящему и презрительному чувству отвращения и брезгливости к этой молодой плачущей мамочке и её умирающему сыну. Пробормотав что-то вроде «свяжитесь с моим секретарём», он буквально убежал со своей предвыборной встречи с избирателями.

– Как распорядитесь, Александр Петрович, – услужливо улыбался ему в машине секретарь-помощник, – сумму та девушка просит смехотворную, ей на карту или наличкой выдать? Изобразим так, что все тележурналюги увидят это и расхвалят вас.

– Вот что, Ефремов, – ледяным взором посмотрел на него олигарх, – денег я ей не дам, Россия большая, на всех не хватит. А придёт к тебе, нашу методу знаешь, заволокить всё, время протяни, а там, глядишь… Деньги, они счёт любят. И по остальным детишкам: много у нас просящих?

– Много, ой, много, – ответил ему секретарь Ефремов, – и все просят, надеются на вас.

– Вот что, – жестко посмотрел на своего помощника олигарх, – всем без исключения отказать! Команду я футбольную куплю из-за бугра, да и стадион построю, чемпионат на носу. Да и президентских амбиций я не лишён, чем я не президент?!

– Вас понял, – сделал себе пометки Ефремов и замолчал.

Сейчас же тот же самый Ефремов, едущий с ним, обрадовано посмотрел в окно машины: – В Вологду въезжаем, Александр Петрович, приехали, наконец.

За окном мелькали картинки провинциальной старой Вологды с вкраплениями строек сегодняшнего дня.

– Где же моя темноглазая, где? – радостно пропел губернатор-олигарх и выдохнул. – Ну, здравствуй, Вологда, край берёз и резных палисадов.

Колёса лимузина глотали ямы и неровности дорожного покрытия столицы северного края.

– Так, – скомандовал водителю олигарх, – давай на речной вокзал, хочу на «Заре», как когда-то в детстве прокатиться. Там меня и местный полицейский ждёт, прикомандировали-таки его ко мне по просьбе местного губернатора! Вы, ребятки, на пару-другую суток с машиной в Вологде остаётесь. Меня ждать, смотрите, не расслабляйтесь, а то накажу!

Важный чёрный лимузин подъезжал к речному вокзалу «Вологда», где к ним подошёл мужчина в чёрной полицейской форме с погонами подполковника, встречающий их.