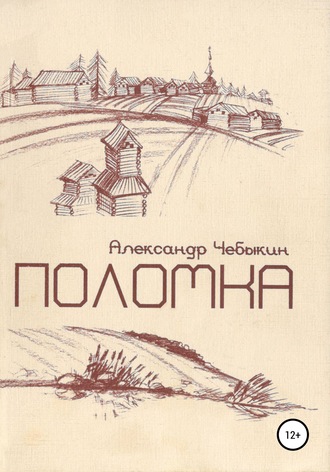

Александр Федорович Чебыкин

Поломка

Дни шли за днями, как ни отчитывал Ивана командир, что в атаке надо кланяться пулям, смотреть в оба, определять, откуда бьет противник, куда падают снаряды и мины, сержант Игнатьев соглашался, но как только подавалась команда «В атаку, за мной!» Иван, как угорелый, выскакивал из окопа и мчался вперед. И удивительно – месяц боев – и ни одного серьезного ранения, хотя мелких осколков нахватал, как бездомная собака репейника. Осколки вытаскивали в полковой санчасти, раны смазывали йодом, накладывали пластыри и снова – в свою родную роту. Иногда отлеживался два-три дня в санчасти, раны заживали скоротечно. За месяц боев люди в отделении менялись ежедневно: кого-то убивало или ранило, некоторых забирали в другие отделения, как наиболее опытных солдат при пополнении батальона. Игнатьев не успевал запомнить их фамилии и лица, это угнетало его.

В конце сентября при продвижении на Брянском направлении дивизия выскочила вперед, пока другими частями прикрывали фланги, немцы организовали контрнаступление. Дивизия растянулась не несколько километров – тылы защищала. Поступил приказ отступить назад и закрепиться на высотах, растянувшихся вдоль речушки. Взвод Моторина занял оборону на берегу речки в стыке двух небольших высоток, находясь в передовом охранении. Батальон занял оборону позади на высотах.

Немцы рано утром без артподготовки начала контрнаступление, рассчитывая на внезапность. Наши батальоны еще не успели влезть в землю. Хорошо, что берега речушки были заболочены – тяжелые немецкие танки увязли в трясине. Если бы не эта болотина, то они бы смяли взвод Моторина и между высотками прорвались в тыл дивизии. Тяжелые немецкие танки с близкого расстояния стали вести интенсивный огонь по всей линии обороны батальона и по тылам. Через несколько минут прилетели немецкие бомбардировщики. Приданные дивизии противовоздушные подразделения были на подходе, но пока вражеские самолеты беспрепятственно сбрасывали смертоносный груз на высотки, не обращая внимания на бойцов в окопах приречной полосы.

От группы отошел один Ю-88 и прошелся вдоль окопов забрасывая 250 килограммовые бомбы и расстреливая солдат из пулеметов. Одна из бомб с визгом плюхнулась недалеко от отделения Игнатьева. Ивана приподняло из окопа и шмякнуло на берег реки. Игнатьев то терял сознание, то приходил в себя и видел, как кругом взлетали фонтаны грязи от снарядов. К вечеру немецкие атаки были отбиты, подошли новые части.

Ивана Игнатьева тащили на палатке. Он стонал и кричал: контуженный, кости переломаны, тело иссечено осколками. Долго сшивали и сращивали Ивана, переводя из одного госпиталя в другой.

Возвратился он домой осенью 1944 года инвалидом второй группы. Израненый и искалеченный встретил день Победы в родной деревне.

Иван Игнатьев, как подранок, не годился к физическому труду. Продолжали вылезать осколки и кровоточить раны. Через день ездил в районный центр на перевязки. Надо было продолжать жить. Иван считал себя счастливым, что живой и дома. Почти все его сверстники – 23-26-го годов рождения – сложили головы под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге. Он поступил учиться заочно в Очерское педагогическое училище и понял, что это его призвание. После окончания педучилища, руководство района, жалея его, определило на должность инспектора РОНО. Работа инспектора его тяготила. Иван не любил эту канцелярскую должность. Хотелось живого дела. Через год его назначили руководить начальной школой, позже своей родной Жернаковской школой, к этому времени она стала неполной средней. Он проработал здесь директором семь лет. Встретил в ней свою любовь, подругу жизни, учительницу Нонну, бывшую родом из Вышнего Волочка.

В связи с поступлением на заочное отделение пермского пединститута, стал просить перевода поближе к железной дороге и к городу, чтобы удобнее было возить на проверку контрольные работы и ездить на сессии. К этому времени у него уже была семья из трех человек. В 1954 году родилась дочурка Татьяна, а когда перевели директором школы на станцию Чайковскую – родился сын Андрей. Сыну Иван Григорьевич был рад безмерно – наследник. Будучи директором Чайковской средней школы, Иван Григорьевич познакомился на одном из совещаний в Нытве с Анатолием Максимовичем Черемных. Завязалась крепкая мужская дружба. Оба директора школ, фронтовики. Эта дружба длится и по сей день.

Иван Игнатьев пробовал еще в школьные годы писать стихи. Обращался в стихотворной форме к друзьям, товарищам, немного подражая то Пушкину, то Лермонтову. Свой слог наметился, когда стал директором школы. Поводом послужило рождение дочери. Много стихов посвятил жене, детям, внукам, друзьям.

Иван Григорьевич вырастил сына и дочку, радуется пяти внукам, особенно наследнику Ивану. Сейчас старый солдат живет в городе Нытве и возглавляет районную творческую организацию писателей и поэтов. Много раз я с ним встречался при открытии музея в селе Мокино, и в гостях у А.М. Черемных, и на творческой встрече с молодежью Нытвы. Замечательный человек Иван Григорьевич Игнатьев – наш Великопермский человек.

О нем его стихами:

«Не напрасно все же жил:

прожил трудно, но не плохо,

До последнего издоха

Жизнь и Родину любил.

О семье он написал:

«Всю жизнь мы ссоримся, миримся,

Друг друга терпим – как уж есть

Друг друга потерять боимся…»

Строки 1954 года, когда навестил родное село и заколоченный отчий дом, где уже не было в живых родителей.

«И никто не промолвил словечко,

Не сказал, чтобы я отдохнул»

«Я вновь в деревеньке усталой

В ограде своей побывал

Лет ушедших не вернуть

И в радостях и бедах

Вместе мы – по чести честь».

Сторона родная

Текут параллельно Илимову хребту две речки Ольховка и Поломка. Несут свои воды меж деревень некогда отстроенных людьми и позже оставленных ими же. Поломка выбивается из горы ключами под деревней Картыши. (Картыши, в переводе с тюркского, означает «брат»). А Ольховка начинается с ручьев деревни Вертени. Ручейки бьют из земли спиралями, как крутящиеся веретена. Если Ольховка течет в теснинах, то у Поломки правый берег пологий, удобный для возделывания пашни. Но реки, как и судьбы людей, соединяют свои русла. Так и Ольховка соединяется с рекой Поломка, чуть ниже деревни Корнилово (Пашицы). Первые поселенцы, основавшие деревни на берегах реки, расчистили завал (полом) по правому берегу ручья, образовавшийся после сильного половодья, заселили местность и назвали речушку Поломкой.

В Дроздовской начальной школе довелось мне сидеть за одной партой с Гришей Шилоносовым. Он добирался в школу из деревни Сахары, а я из деревни Чебыки. Его отец Петр Сидорович Шилоносов в довоенные годы руководил бригадой, объединявшей три деревеньки Чебыки, Кокшары и Сахары. Селяне прозвали его «большевик», не только за высокий рост, он был тощ и длинноног, с лошади ноги свисали чуть не до земли, но и за крутой нрав. Агитатор был прирожденный. Отчаянно призывал жителей деревень вступать в колхозы, доказывая, что только сообща можно выжить в этих суровых северных условиях. Разве бедный или средний многодетный крестьянин сможет купить конную молотилку или веялку, а тем более, трактор? Перед войной бригада была одной из лучших в колхозе «Звезда». Погиб Петр Сидорович осенью 1942 под Сталинградом. Гришу и его брата Кирилла воспитывала мать – Евдокия Николаевна.

Кирилл, сколько помню, работал комбайнером. Комбайн никому не доверял. В МТС не перегонял, механик был золотые руки. Полный ремонт комбайна проводил у себя дома во дворе. За лето ни одной поломки. Грамотами были увешаны все стены в светелке.

Гриня был шустер и резв. Учебную программу схватывал на лету. После школы поступил в строительный техникум. После окончания работал мастером, затем главным прорабом на строительстве центральной усадьбы села Мокино. Работа захватывала. Парубковать было некогда. Женился поздно, в 38 лет, в жены взял молодую краснощекую доярку Раису Васильевну. Воспитали они дочь Ольгу.

Оля сначала ходила в Дроздовскую школу, а после ее закрытия бегала за пять километров в деревню Гуслята. Зимой определяли ее на квартиру. Тосковала Оля по родным стенам отцовского дома.

Но скоро и вся семья покинула родную деревню Сахары и переехала в село Мокино. И хотя дали родителям квартиру с удобствами: паровое отопление, вода из-под крана – но тоска по родному дому осталась. Потому что там, на ручье, в зарослях малины прошло детство и Григория, и Раисы, и дочери Ольги.

Ольга после окончания техникума осталась работать бухгалтером в мокинском совхозе. Там и суженого своего встретила Василия Афанасьевича, механизатора совхоза. Сыграли свадьбу. И стала Ольга Григорьевна Шилоносова – Бузмаковой. Троих детей подняли Бузмаковы: Марию, Елену и Александра.

После перестройки жизнь в Мокино стала трудной. Все, что было построено многими поколениями, за короткий срок пришло в упадок. Поселок опустел. Не стало и деревень Чебыки, Егорово, Вертени, Наумята, Кокшары, Платоны, Жуланы, Стеньки, Пашицы, Пашковцы, Мироны, Вотяки, Окуни, Косачи, Зайцы, Пушкари, Елохи – тех, что стояли на Ольховке, Северной и коротком русле Поломки до слияния этих рек в одну.

С распадом совхоза Ольга Григорьевна ушла работать в школу бухгалтером, а Василий взял пай и стал заниматься сельским хозяйством, развел пчел, приобрел трактор, занимается выращиванием картофеля. Отцу в хозяйстве помогают дети. Родители воспитали в них любовь к родному краю. Собирают дочери по крупицам историю канувших в лету поломкинских деревень.

Родная сторонушка зовет и тянет обратно не только меня, но и всех кто когда-то родился и вырос здесь. И снятся по весне Наумятские, Кокшаровские, Чебыкские косогоры и бойцы-ручейки. И будет жить земля Поломки, на которой живут и трудятся прекрасные люди, такие как Черемных Анатолий Макарович, Бузмаков Василий Афанасьевич, его дети.

Николай Иванович Ощепков

Бои шли под Москвой, страна изнемогала. Тыл жил под лозунгом: «Все для фронта, все для Победы!» Жители деревни Якунино Ощепков Николай Иванович и его жена Елена Матвеевна с раннего утра до позднего вечера трудились на колхозных полях. Их сын с первых дней войны был призван в армию, служил в авиационных частях. Николай Иванович в газете вычитал, что колхозник из Новосибирской области отправил воевать сына на танке, который приобрел на собственные сбережения. С тех пор стал плохо спать по ночам: думал, чем и как помочь Родине в трудную годину? Николай Иванович был участником первой мировой войны, бойцом чапаевской дивизии.

Посоветовавшись с женой, решил: если сибиряк купил танк, то почему он не может купить самолет, только надо узнать, сколько он стоит и хватит ли денег, если распродать свое хозяйство. Поехал в Нытву, наведался в райвоенкомат, записался на прием к первому секретарю партийной организации района Н.К. Бушманову, который тут же, во время беседы, позвонил по этому вопросу в обком партии. Там сообщили, что цена истребителя сто тысяч рублей. Посидели, подумали, прикинули цены на рынке и решили: если продать живность и пасеку, то денег можно наскрести. Бушманов сказал: «Николай Иванович, если не хватит, остальные деньги найдем в районе, но самолет купим обязательно». На что Ощепков ответил: «Ни дед, ни прадед в долгах не ходили, и мне будет стыдно, что взялся за дело и не выдюжил. Не того рода мы Ощепковы. Если что задумал, то исполню».

В первую очередь, он сдал оптом триста ведер картофеля, продал ульи, корову, овец, гусей. Вместе с женой ездили в Пермь продавать мед. Чтобы попасть на дачный поезд, встали в три часа, шли десять километров до станции, а ночью возвращались обратно – и так каждый день в течение двух недель. За два месяца собрали положенную сумму. Дома оставалась годовалая телушка и немного семенного картофеля на посадку. Деньги на самолет перевели через банк. Через неделю получили телеграмму от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, в которой он благодарил Н.И. Ощепкова за заботу об оснащении нашей армии боевой техникой.

Сына Николая Ивановича перевели служить в ту авиационную часть, с аэродрома которой взлетал на разгром врага самолет «Н.И. Ощепков».

В жизни Ощепков был незаурядным человеком, умелым на все руки. Сам смастерил скрипку, обладал великолепным слухом – играл на вечеринках без нот мелодии разных народных танцев, припевал шуточные песни и частушки. Он был душою любого праздника, без него не игралась ни одна свадьба. Ко всему прочему он был весельчак, шутник и балагур, в колхозе был передовиком: фамилия его не сходила с районной доски Почета. Прожил очень долгую и интересную жизнь, был очень светлым человеком. Другими словами – богатырь земли русской.

Чемпионка СССР Нина Губина

В Якунино готовились к свадьбе. Бабы бегали из дома в дом. Обсуждали новость: Мария выходит замуж за Алешку Пачина. Пора. Давно с парнем водится. Всюду вместе: на покосе и на жатве. Не разольешь водой. Мужики сказывали – видели за копнами, валялись рядышком. Что было у них или не было, подтвердить не могут – в ногах не стояли. Родня порадовалась, что дело движется к венцу. Алексей заявил, что на неделе сходят в сельсовет, заявление подадут. А во вторник ему пришла повестка из райвоенкомата – призвали в армию. Побежал к председателю колхоза, возмущаясь, что это несправедливо, у него в воскресенье свадьба, а тут служить отправляют. Поехал в Нытву в райвоенкомат, там ему объяснили, что ничем помочь не могут – война с японцами. Сутки на сборы.

Вечером, обнявшись, сидели с Машей на крутом берегу Поломки, прощались. Маша, прижавшись к любимому, всхлипывая, проговорила: «Алешечка, уезжаешь, как же я без тебя буду. Положи руку, вот сюда, на живот, слышишь, стучит – это твой ребеночек. Сын у нас будет». Алексей, крепко прижимая ее спросил: «Дуреха ты, дуреха, что молчала, свадьбу бы раньше сделали?» – «Алешенька, да боялась я, а вдруг бросишь».

В конце августа 1939 года пришло известие, что Пачин Алексей пал смертью храбрых, выполняя свой интернациональный долг по защите братского монгольского народа от японских захватчиков. Земляки, служившие с ним, написали, что похоронили его у речки, между двумя сопками, в березовой роще.

Нелегкая доля досталась Марии. Едва исполнилось дочурке Нине полтора годика – началась Великая Отечественная война. Хорошо, что у бабушки еще были силы помогать растить малышку. Но отношение к Нине все же было нелюбое, так как считалась она незаконнорожденной, как будто мать ее «в подоле принесла».

Полуголодные военные и послевоенные годы вспоминаются с болью. С бабушкой вместе она ходила на пашню собирать промерзшую картошку. Ее терли на терке, добавляли муки, получался очень вкусный хлеб, особенно когда набегаешься в поле за сбором щавеля, пестиков и шишек клевера. Нина росла подвижной, энергичной, была заводилой среди мальчишек.

Мария Григорьевна, мама Нины, работала на ферме, там и ночевала. Дома с хозяйством управлялась бабушка. Нина каждый день приходила на ферму, там можно было полакомиться сливками и напиться досыта из латки пахты, которая получалась от сбивания сливок в масло. Дома бабушка часто ругала, что растет дармоедка, лишний рот в доме. Хлеба всегда не хватало, на трудодни выдавали крохи. Молоко надо было сдавать государству, а что оставалось – отвозили в город на продажу, чтобы на вырученные деньги купить соль, спички, керосин и кое-какую одежду. Нина зачастую забегала на колхозную пасеку к дяде Лене. Вместе с ним работал Ощепков Николай Иванович, тот самый, что в войну распродал свое хозяйство и купил для Красной Армии самолет. Николай Иванович любил детей и угощал их сотовым медом, из детворы Нину выделял особо, не только потому, что она сирота, но потому что бойкая, баская, приветливая и от любого дела не отказывалась.

Мать сутками на ферме, бабушка стала стареть, и Нину, дав доучиться, отдали в няньки к Воронковым, нянчиться с Валерой. (В будущем Валерий Воронков станет мастером международного класса, чемпионом СССР по парашютному спорту).

Няней в чужих людях – читать некогда, но, качая люльку, она слушала радио – черную тарелку, висевшую в простенке. Любила передачи о спорте. Они были захватывающие. После войны страна встрепенулась. Создавались спортивные секции. Наши футболисты и хоккеисты успешно выступали на чемпионатах мира. Гремели имена конькобежцев, лыжников, гимнасток.

У Нины энергия била через край. Каталась на лыжах с самых крутых горок. Один раз так грохнулась, что долго лежала пластом в закутке за печью. Решила – лыжи не для ее характера. При ее неусидчивости и настырности можно и шею свернуть. Полуголодная, она отплясывала в классе и выделывала такие коленца под «гармошку» из бумаги, напевая «тра-ля-ля», что ее любимая учительница Наталья Ивановна забывала объявить начало урока, засмотревшись на юную плясунью.

И ходила Нина из года в год, из дома в дом по чужим людям: и ученица, и домработница, и нянька. В 1956 году, как только получила паспорт, то пошла работать на птицекомбинат. Но неспокойная натура не давала усидеть на одном месте. Поехала с подругами в Кизел, устроилась на шахту нормировщицей, но подземелье, уголь, пыль, грязь – все это было не по душе Нине. Завербовалась на Камчатку. Работала на рыбзаводе. Труд адский. По окончании путины вернулась в Нытву, поступила на стройку штукатуром. Там познакомилась со своим будущим мужем. Сыграли свадьбу. С первых дней совместной жизни не поладили. С сыном на руках вернулась домой в Якунино. Бабушка и мать возвращение Нины с ребенком восприняли в штыки. Стали упрекать, корить: «Явилась нахлебница на нашу шею». Неокрепшей еще после родов пришлось искать работу. Пошла работать на кирпичный завод. Надо было очень рано вставать, идти за десять километров, а, возвратившись вечером, стирать пеленки. И так – день за днем в течение года. Изматывалась до изнеможения.

Знакомые помогли устроиться на карбюраторный завод. Профессии никакой. Сначала чернорабочей, потом выучилась на токаря-профессионала.

На заводе большое внимание уделяли спорту. Рабочие и работницы выступали на городских соревнованиях по многим видам спорта. Спортивный инструктор Рыбкин посоветовал Нине заняться стрельбой.

Тренер Александр Бабушкин объяснил ей правила обращения с оружием и ведения огня. При первой же попытке она выполнила норматив третьего разряда. Бабушкин стал усиленно тренировать Нину. Ей нравился этот вид спорта. Хотелось утвердиться, получить хорошие результаты. Распорядок жизни был жесткий: три раза в неделю тренировки в тире – а это два часа езды на электричке туда и два обратно, плюс два часа тренировок и восемь часов работы. Все это сильно выматывало Нину, но бросать она не собиралась.

Сына видела редко, он был в круглосуточном детском садике при заводе. После садика перевела его в интернат. Намучилась: «Можно быть рядом с сыном, но что я ему дам, полубезграмотная женщина. Не выучилась, семейная жизнь не удалась, хоть в спорте есть утешение, интерес и смысл жизни».

Год от года результаты стрельбы повышались: II разряд, за ним I, районные и областные соревнования, затем и союзные. Сначала упражнялась и выступала с винтовкой ТОЗ-12, затем со спортивным пистолетом.

С 1973 года перешла на пневматическое оружие. Тренер Коротаев не торопился присваивать мастера спорта, хотел, чтобы Нина добилась успеха своим упорством. Настойчивость и труд дали свои результаты. Победы следовали одна за другой. После соревнований по свердловской зоне Нина вошла в сборную России. В 1974 году, на соревнованиях во Львове, выполнила норматив мастера спорта международного класса, установив рекорд 594 очка из 600. В 1975 году в Москве – новый рекорд из пневматического пистолета ПП-2. Выбила 390 очков из 400 и стала чемпионкой СССР по этому виду спорта.

Губина, как чемпиона СССР, выезжала на международные и союзные соревнования в Венгрию, ГДР, Чехословакию, в Литву, Латвию, Эстонию, Армению, Грузию, Казахстан, Узбекистан, Украину, Белоруссию, где всегда занимала первые или вторые места. Спортивную карьеру закончила в 1988 году в возрасте сорока девяти лет.

Восемнадцать лет Губина Нина Алексеевна отработала инструктором тира в Кировском районе города Перми. Она всегда радовалась успехам своих учеников Магсумова Владимира, Арлетковой Елены и десятков других спортсменов.

Перестройка нарушила планы Нины Алексеевны. Продолжать спортивное воспитание молодежи стало невозможно , так как многие спортивные общества закрылись из-за недостатка финансирования, в том числе и то, где Губина работала инструктором.

Мастер международного класса, чемпионка СССР живет в родной деревне Якунино, при впадении речушки Березовки в Поломку, в стареньком домике, где и родилась. Получает мизерную пенсию. Имеет небольшое хозяйство: огород, курочек, несколько семей пчел. Изредка ее навещает сын Геннадий. Каждое лето гостит любимый внук Женя.

Иногда Нина Алексеевна выезжает на соревнования ветеранов, часто, проводит встречи со школьниками района. В ноябре 2004 года она скромно отметила свое 65-летие и 45-летие спортивной деятельности.