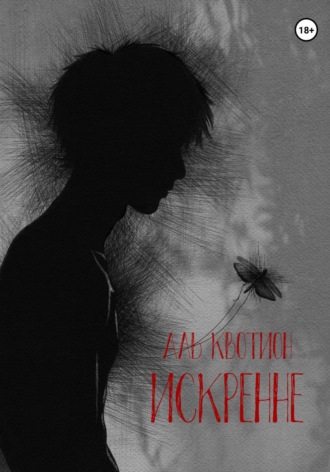

Аль Квотион

Искренне

Ее глаза

Душа, талант, поэзия… Ты бы видел ее глаза. В них все мои стихи уже написаны. Настоящие и грядущие. Все, до последнего слова, понимаешь? И я сам чертовски мало значу. Я – всего лишь рука, держащая кисть и выводящая черные рисунки строк на ее плечах, груди, спине, бедрах. Она для меня – белый лист с контуром будущей поэмы, гениальный черновик, с которого я, как двоечник, списываю ответы рифм. Конечно, что-то я писал и раньше, но писал плохо, писал так, что было стыдно за написанное. А потом появилась она и научила. Нет, не писать. Жить. Любить. Чувствовать. Думать. Искать и находить. Стремиться. Побеждать. Меняться. Видеть и слышать мир вокруг. И уже потом – воплощать жизнь в словах. Ее ли жизнь, мою ли, чью-либо еще – неважно. А теперь, если присмотреться внимательно, в каждой моей строчке сквозит едва уловимая тень с запахом сирени и озона. Это тень ее руки. И тень эта ширится, растет, проявляясь во всем, закрывая собой все. Я сам чертовски мало значу, но ты бы видел ее глаза…

Корни проблем

Наверное, корень любой проблемы – во мне. Наверное, изнутри я похож на непроходимый лес, в котором корни торчат из земли, громоздясь чуть ли не друг на друга. А я сам стою перед этим частоколом корявых стволов, воюющих за место под солнцем, и не решаюсь войти. Намного проще включить музыку, уткнуться глазами в монитор и читать все подряд, увлечься задачей или компьютерной игрой, чтобы не оставаться наедине с собой – просто лежа, глядя в потолок и словно бы замирая вне собственной жизни. Потому что в таком состоянии внутреннего молчания и поиска людей спасают только привычные самоассоциации с окружающим, какой-то точный образ себя, которого у меня почему-то нет.

Возможно, виной этому какая-то сложная генетика, еще в утробе подчинившая себе все мои желания, отчасти – будущие поступки да и характер в целом. Или моя мать – типичная бизнес-леди. Деловая женщина с массой амбиций, дел, встреч, планов на будущее и с большой нехваткой времени на внимание к собственному сыну, всячески пытающемуся это внимание привлечь – своей услужливостью и достижениями (с тех пор для меня стало так важно быть первым во всем) или своими капризными эгоистичными истериками. Взрослея, я годами пытался вытравить свою мать из себя, но эти усилия привели лишь к тому, что я все больше и больше становился похожим на нее – в своей деловой сдержанности, хладнокровии, некотором актерстве на фоне уравновешенной безэмоциональности и в тех же карьерных амбициях, заученно нужных, но не приносящих реального удовлетворения.

А может быть, меня обманули книги и фильмы, и сама жизнь просто не оправдала ожиданий. Может быть, я ждал от нее большего драматизма, большего восторга или любых других страстей, готовился к этому, а на деле все оказалось весьма посредственным и каким-то никудышным. Словно я шел к непокоримой горе, таща на спине ворох тяжелого оборудования, предвкушая подъем, но на месте горы обнаружил небольшой холм, для покорения которого нужны разве что кроссовки, чтобы не наступить на какую-нибудь дрянь в траве. А теперь я стою, рюкзак все сильнее давит на плечи, а идти вроде как некуда. Точнее, я не знаю куда идти дальше. И мне все чаще кажется, что этого не знает никто.

Множество жизней

Рядом с тобой я проживаю множество жизней. Когда я просыпаюсь, я почтальон. Это первое утреннее желание – найти от тебя весточки. Небрежно отброшенное одеяло. Незакрытую в спешке дверцу шкафа. Исчезнувшую из прихожей сумочку или оставленную в раковине чашку. Слова в скайпе: «Привет, соня! Проснувшись, читала твои новые стихи, но после первых двух строчек под потолком проплыл кит, из стены выехал меланхоличный верблюд верхом на банке шпрот, а потом вдруг оказалось, что я опаздываю на работу». Смайлик и поцелуй. Твои следы, твои письма. И я почтальон, я бережно собираю каждое из них.

Днем я отшельник. Ты работаешь, я работаю, каждый из нас широко стремится к жизни, мы оба презираем безделье. Я отшельник, я отгораживаюсь от мира, я рычу на его шумливость, я пишу. О тебе, конечно. И чем сильнее, чем ощутимее нет тебя рядом – тем неприятнее мне мир вокруг. Просто я помню о тебе. Просто скучаю. А все остальное – это только эхо тех чувств.

Вечером острые, блестящие в свете фонарей сосульки на козырьке делают подъезд оскаленной пастью дракона. Я рыцарь, я сбиваю их и спасаю тебя гулять. Я джентльмен в смокинге, я элегантно подаю тебе руку. Я хулиган, я кружу тебя в танце посреди улицы, целуя куда попало. Я поэт, я читаю тебе стихи уже без китов и жирафов. Я шут, я говорю глупости, чтобы ты смеялась, не переставая. Я резонер, я делюсь с тобой мыслями, гуляя по лабиринтам жизненных взглядов. Я библиотекарь, я внимательно вслушиваюсь в твои слова, читая заповедную книгу самой близкой души. Я злодей, я похищаю тебя домой и запираю в спальне. В спальне ты смотришь настороженно и жадно, хитро и невинно. Одежда медленно оседает на полу. И я становлюсь завоевателем.

С тобой я проживаю множество жизней. А без тебя я буду проживать одну единственную бесконечно долгую смерть.

Эгоист

Когда-то давно ей говорили, что настоящая жизнь начнется тогда, когда все опостылеет. Теперь, достигнув возраста неопределенная-женщина-за-сорок, она повторяет это мне. Что так и должно быть, что только так правильно. Что серьезные и настоящие отношения начинаются тогда, когда секс стал одним из привычных бытовых дел, рудиментом бессмысленного юношества, домашней обязанностью наравне с чисткой зубов или мытьем полов. Нет, он все еще приносит удовольствие, но уже является заученным набором движений для достижения конечной разрядки. Когда разговоры провисли паузами – не напряженными, а просто пустыми – все сказано уже давно. Она называет эти паузы молчаливым пониманием друг друга, зазубренностью до полной потери необходимости что-то говорить и вообще как-то контактировать с партнером. Когда монгольская орда мелких незначимых ссор раз за разом совершает нашествие на совместную жизнь, полную вялотекущего недовольства друг другом по мелочам, но в принципе контролируется выплатой дани – поиском оправданий (чаще – самооправданий). Она называет это школой жизни. Иногда мне кажется, что сама она чувствует собственную жизнь не школой, а затянувшейся хронической болезнью. Но, не зная лекарства, пытается найти в ней хоть какой-то смысл – с такой настойчивой жадностью уверяя меня в правильности и необходимости всех симптомов, с какой, вероятно, когда-то давно некто, загнанный в тот же тупик, убеждал ее. Теперь она смогла убедить в этом даже себя. Она уверена, что отказ от подобного образа сожительства с вечным самокопанием ради поиска того, что можно хоть как-то отдаленно охарактеризовать если не любовью, то дружбой, стабильностью, порядком или комфортом, – бескомпромиссный эгоизм. А я уверен, что я эгоист.

Баллада о четырнадцатом человеке

Он пытается быть живым ровно в той степени, чтобы на день рождения получать ненужные открытки от незнакомых пользователей соцсетей, как-то попавших в список друзей и в указанный день получивших уведомление; чтобы, расплачиваясь в магазине, пожелать хорошего дня кассирше и уйти, не дождавшись ответа; чтобы ограничиваться в общении со знакомыми стандартными заученными фразами, не вдумываясь в них ни на секунду; чтобы, заказав такси, сесть на заднее сидение и полностью исчезнуть в симбиозе темноты вечернего города, мелькания огней и музыки в наушниках, не чувствуя себя ни виноватым, ни обязанным поддерживать беседу со скучающим шофером. То есть он пытается быть живым именно в той усредненной степени, чтобы остаться предельно незаметным, чего никогда не удается слишком живым или слишком мертвым – и те, и другие всегда привлекают чрезмерное внимание, к которому он совершенно не готов. Из всей огромной потенциальной жизни ему хватает пары довольно прибранных комнат, в которых он танцевал, плакал, занимался любовью и читал книги. В которых каждое его переживание впечаталось в стены, заползло под обои, забилось между ворсинками ковра, пропитало собой вещи и воздух, став чем-то немыслимо вечным и легко возрождаемым для повторения: достаточно всего лишь вдохнуть поглубже витающий здесь призрак настроения – и вся сущность моментально отзовется на прошлые мысли и чувства, которых, как ему кажется, не так уж и мало. Он смотрит из окна на людей, верящих, что они еще меняются, что они еще способны измениться, и думает, что будет с этими людьми, когда они сперва дорастут до самих себя (если они молоды), а потом и до понимания, что годы проходят, а они остаются теми же и, скорее всего, это все – их предел, финальная точка, теперь уже полностью законченная картина. Он внимательно смотрит на людей, потому что каждый из них невольно является неоспоримым подтверждением его собственной завершенности, смертности и заменяемости. Он ведет понятный только ему счет, а потом пишет – баллада о четырнадцатом человеке, о двадцать третьем, о тридцать седьмом, но в конечном счете пишет баллады только о себе, никого не обманывая, считая личностную индивидуальность – одним из больших мифов человечества. Он сам – сорок восьмой или пять-миллиардов-третий человек, посвятивший свои силы тому, чтобы удержать собственную жизнь в нужной степени – ультимативное заявление о том, что со всеми нами что-то не так. Но разве можем мы иначе?

Лучшая партнерша по танцам

Мы танцуем. Моя сегодняшняя партнерша по танцам – лучшая из всех, с кем я когда-либо танцевал. Она закрывает глаза и полностью отдается музыке, она то почти склоняется к полу, то вместе с пением скрипки легко взлетает в моих руках почти к потолку. Она танцует здесь, со мной, но в то же время она танцует внутри себя. У души свои собственные движения, они отличны от движения тела, но удивительно гармонируют с ними. Моя ослепительная партнерша полностью в танце, она верит в него всем сердцем – и это почти религия, в этом что-то от Бога. Вера и безусловное доверие – не открывая глаз, она падает спиной назад. Она точно знает, что мои руки мягко поймают ее и удержат в секунде от падения. В конце танца, когда звуки музыки стихают, я поклоном выражаю благодарность своей великолепной плясунье. Она отвечает мне реверансом, широко и счастливо улыбаясь.

Я тридцатитрехлетний отец. Моей лучшей в мире партнерше по танцам – шесть лет.

Жизнь мебели

Я наблюдаю за жизнью мебели. Когда в чувствах образуется своего рода коктейль из обиды, злости и печали, зрение начинает избегать любой другой, более активной жизни, вдруг разворачивая фокус своего внимания почти на сто восемьдесят градусов небытия. В моем доме живет книжный шкаф, пестрящий разноцветными и разнокалиберными корешками книг, – я сам купил и расставил их, но прочел дай Бог половину – на большее, как обычно, хватило только обещаний самому себе при катастрофическом дефиците времени на их исполнение. В общем, все привычно, все точно так же, как и с любыми другими обещаниями. В моем доме живет огромное и неуклюже громоздкое кожаное кресло (помню, я купил его именно из-за размеров, мне казалось хорошей идеей забираться в лоно темной обивки с ногами и почти лежать, как на некой полукровати со спинкой и подлокотниками) и самый обычный невзрачный письменный стол – почти бессмертные атрибуты быта, рядом с которыми я сам чувствую себя на редкость мимолетным. Весь я со всеми побочными литературными продуктами маленькой человеческой личности, способной к осмыслению окружающего, синтезу, анализу, даже к чувственному восприятию, что бы ни говорили разочарованные в своих мужьях девицы о недоразвитых эмоциональных способностях мужчин как вида. Собственно, я уже давно утратил интерес к их словам. Я утратил интерес ко многим словам. А сейчас я утратил даже само желание видеть или слышать людей. Я пришел к наблюдению за жизнью мебели, понимая, что это временный, но крайне необходимый для меня элемент конкретного дня на фоне конкретного настроения. Настроения антижизни или жизни в самом себе, когда интуитивно очерчиваешь вокруг тела видимый только тебе меловой круг и строго следишь, чтобы в него не попала ни единая живая душа. Ты способен допустить в свою зону близости разве что шкаф, кресло, письменный стол или что-то еще из объектов, плотных и недвижимых как круп планеты под ногами. Я попал в другое время. Словно бы раньше жил, цепляясь за прошлое, веря в будущее, пока меня не выбросило безмолвной и бессильной рыбой на берег непрекращающегося настоящего, в котором действительно реальны только неодушевленные предметы – именно они всецело царствуют в этом новом мире. И все, что мне остается, – расширенными зрачками, замирающими в прострации, наблюдать за их жизнью, потому что от моей собственной не осталось ничего.

Смотрящая на нас

Она смотрит на нас – вызывающе сумасшедших молодых людей, взнуздывающих собственную жизнь с каким-то немного пафосным ковбойским прищуром, с восторженными взглядами пятнадцатилетних пацанов, но хваткой матерых собак. Она смотрит, как мы гуляем по ночам, тайком убегая из дома (это «тайком» – рудимент, оставшаяся с детства привычка, уже ненужная, но все еще упрямо повторяемая). Она смотрит, как мы залезаем на деревья, падаем с высоких уступов в гладкую морскую муть, прыгаем в самолеты, отправляясь навстречу незапланированным приключениям – без страха, без сковывающей неловкости, без какой-либо страховки и без четко выверенных планов. И всегда бесшабашно находящих эти приключения. Она смотрит на нас – танцующих на кухне, со смехом валяющихся на полу, в порыве мальчишества оккупирующих качели на детских площадках, занимающихся сексом просто для того, чтобы лучше понять друг друга, легко поддающихся любым юношеским придурям, в какой бы палитре они не были – счастья или тоски. Она стоит – уже стареющая, надевшая яркие сережки (что становится словно бы тоже значимым поступком, важным событием, маленьким, никем не замеченным поводом гордиться собственной смелостью) и смотрит на нас. Чувствует ли она себя брошенной? Или пытается прожить эти мгновения созерцания в радости за наблюдаемыми? Зависть к громкой музыке наших судеб? Благодарность за разбуженный интерес? Сопричастность? Одиночество? Может быть, в какую-то долю мгновения она почти чувствует себя нами, словно переезжая из собственного тела, смущенно переступающего с ноги на ногу в сторонке и немного нервно мнущего аккуратную сумочку или платок. Может быть, она никогда не задумывалась над своими чувствами, и они являются тайной даже для нее. Может быть, она ждет, когда кто-то из нас пригласит ее вступить, как в танец, в иную жизнь. Но мы не приглашаем ее, мы слишком привыкли к собственной свободе. Мы – слишком мы, и для нее это уже непоправимо.

Рыба над городом

Ты рыба. Ты огромная рыба, бесшумно плывущая по улицам города в мареве плотного перенасыщенного воздуха, пропитанного то запахами кондитерских, то духами, то выхлопными. Возможно, ты кит. Твое великанье тело кажется громоздким, но это лишь видимость – оно невесомое и гибкое, ты легко огибаешь дома, уличные фонари, рекламные стенды, автомобили и прочую избыточную атрибутику цивилизации. Очень осторожно ты огибаешь прохожих. Когда-то ты боялся этих двуногих созданий. Ты боялся их цепких жилистых рук, сжимающих гарпуны, их внимательных глаз, различающих в утреннем тумане плывущих по городу гигантских рыб, их хищных охотничьих привычек. Когда-то давно, когда они еще не стали такими – полностью поглощенными собственным несовершенством до полной потери внимания к окружающему. Пока не стало можно быть любым, пока ты не выпал из всех зрачков, потому что смотрящие в себя быстро теряют способность к зрению. Теперь они не видят даже те же фонарные столбы, куда более материальные, чем ты – огромная медленная рыба, чутко перебирающая плавниками туман всего в полуметре над землей.

Силуэт жирафа

Если расслабленно и расфокусированно смотреть на печатный текст, то начинаешь наблюдать в нем белые потеки пробелов – словно бы сама страница стекает по стене букв, силясь сбежать от этих черных пятен, подло укравших у нее почти божественный статус начала начал – чистого листа. Это чем-то похоже на струйки воды на оконном стекле, когда идет дождь. Если подключить фантазию, то из них сложатся рисунки. Я так и не прочел твоего последнего письма, но разглядел в нем силуэт жирафа с кривой шеей и профиль человека с трубкой, похожего на сильно располневшего Шерлока Холмса. Зачем ты присылаешь мне уродливых жирафов и толстых курящих мужчин? Какой в этом смысл? Но я написал тебе ответ, я писал нечто дурацкое и нелепое: чтобы ты после смерти похоронила меня в том городе, где планируешь провести остаток жизни и встретить старость. Я писал, что мне плевать, но именно тебе придется время от времени приезжать на могилу, чтобы выдрать траву, посадить какие-нибудь не требующие особого ухода цветы, возможно, даже поправить заборчик и сказать обязательное: «Все-таки ты был не прав, но я прощаю тебе это». На самом деле, я просто пытался нарисовать твой портрет мокрыми разводами пробелов (или что-то, очень отдаленно похожее на твой портрет). К сожалению, ты этого не поняла, ты написала мне возмущенное и встревоженное письмо с вопросом, почему я решил писать завещание. Моя дорогая, я не писал завещание. Я рисовал тебя. Я уже очень давно рисую тебя. И примерно столько же времени смотрю на все окружающее расфокусированно, даже себя наблюдая со стороны. Вот молодой мужчина сидит в кресле за письменным столом, откинувшись на спинку и задрав лицо к потолку. На столе ноутбук, пепельница с дымящейся сигаретой и его ноги. А вот этот же мужчина с силой и злостью распахивает входную дверь и резко выходит на улицу: он нахмурен, его шаги, резкие движения, все жесты выдают сжатую ярость, потому что ярость лучше, чем боль. А я смотрю на него, понимая, что странно равнодушен к этому мужчине и его дальнейшей судьбе. Мне не очень интересно смотреть, что будет с ним дальше. Но, кажется, у меня нет выбора. Зато выбор есть у тебя. Поэтому, дорогая моя, когда ты будешь писать мне следующее письмо, пожалуйста, нарисуй в нем журавля. Я уже столько лет не видел журавлей.

Наши скандалы

Наши скандалы – это не ругань, это истошный крик. Не мужской, не женский – нечеловеческий вой, слыша который, одни соседи начинают истово креститься, другие нервно звонят в полицию, а третьи, выругавшись, равнодушно вставляют беруши, привычно ускользая от сторонних реалий и чужих проблем во внутренний самолюбящий и самоласкающий себя космос. Боги, слышали ли вы когда-нибудь ненависть в крике «Будь со мной!»? Слышали ли вы оглушительную любовь в крике «Будь ты проклят!!!»? Я слышал. И теперь не могу спать по ночам. Не могу собрать себя по частям. Всегда не хватает какой-то части: части понимания, части иронии, части внимания, части великодушия, части участия. Самых мелких частей – вроде бы незначительных, не фундаментальных, но, черт возьми, без них вся жизнь превращается в шелуху: в помойную мусорную отрыжку на задворках города, в пьяных мужчин в барах с дешевыми нимфетками на коленях, в остервенело презирающих все человечество растрепанных изношенных женщин, видящих себя (но уже не способных стать) нимфетками на коленях мужчин. И все они, мужчины и женщины, – с большими принципами, с большими идеями, с большими органами мышления или чувств, с большими руками или глазами и совсем уж огромным самомнением. Не хватает только маленьких частей.

А потом крик обрывается. По нашим телам бессильным больным младенцем карабкается шепот, даже не шепот – какая-то полумертвая карикатура на шепот. Карабкается вверх – по дрожащим рукам, по тяжело дышащим (словно бы после долго бега) телам, по бесстыжим вяло опустившимся (словно покорно и позорно признающим поражение) плечам, по булькающим шеям, судорожно сглатывающим все возможные застрявшие комы разом. Шепот скрюченными холодными пальчиками цепляется за губы, мизинчиком отодвигая их уже не спорящую мякоть, просовывает прозрачно-бледную лысую головенку в уши, вползая внутрь, словно это его единственный шанс выжить, единственная еще не ставшая ядовитой среда обитания. Безжизненный шепот. Чуждый всему в этом мире. Обреченный. Уже человеческий, но так может говорить разве что человек с разорванным брюхом и выпотрошенными на грязный пол потрохами – собирая на последнее слово все оставшиеся силы, которых все равно безнадежно не хватает. Собирая с пола, заляпанного собственной кровью, маленькие потерянные части себя, которых так ему недоставало. И тем самым – завершаясь.