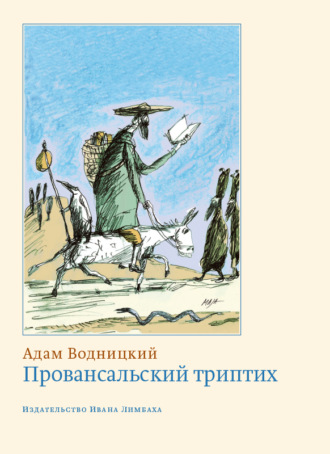

Адам Водницкий

Провансальский триптих

Сен-Жиль, или Баллада о чудесном рождестве

Легкий силуэт церкви Святого Эгидия в Сен-Жиль-дю-Гар, будто висящая в прозрачном воздухе бледно-голубая тень, появляется за много километров до города. Ее не заслоняют ни взгорки, ни дома, ни деревья. Она возникает словно призрак над невозделанными полями, над обширной равниной, поросшей лозняком и кермеком, над каналами, прячущимися в зарослях тростника, и блестящими озерцами воды на болотах, там, где километрами тянется колючая проволока, за которой разводят боевых toros [72].

Там, где на горизонте вырастает церковь, проходит граница магического круга, внутри которого совсем иное пространство, отмеченное мистическим присутствием святого. Многовековой обычай требует остановиться на пороге одного из самых священных мест западного христианского мира, чтобы, погрузившись в состояние благоговейной сосредоточенности, очиститься молитвой.

Святой Эгидий – Sanctus Aegidius, или Saint-Gilles l’Ermite (Сен-Жиль Отшельник), – подобно святому Мартину, одна из важнейших фигур раннесредневековой Католической церкви. Он родился между 640 и 650 годом в Афинах в семье Теодора и Пелагеи (и якобы происходил из греческого царского рода); после ранней смерти родителей перебрался в Прованс, где жил отшельником в лесу на берегу Родана. Согласно легенде, Эгидий приручил лань, и та кормила его своим молоком. Однажды король вестготов Вамба на охоте застрелил лань и в знак раскаяния подарил отшельнику землю вокруг его обители, где тот в 673 году основал монастырь. Вскоре около монастыря образовался городок. Эгидий скончался 1 сентября 720-го или 721 года и был похоронен в монастырском склепе. Уже через несколько лет после его смерти это место прославилось своими чудесами, а монастырь был возведен в ранг аббатства. Наряду с Римом, Иерусалимом и Сантьяго-де-Компостела, аббатство в Сен-Жиле стало одной из четырех важнейших и наиболее посещаемых христианских святынь.

* * *

Старая, сейчас почти совсем заброшенная дорога из Арля в Сен-Жиль вьется среди полей и пустошей, минует маленькое – всего десятка полтора домов – селение Жимо, потом две или три фермы, отделенные от дороги густыми зарослями фиговых деревьев, пересекает по горбатому мостику канал, на берегах которого в мае распевают соловьи, и бежит дальше через обширные болота, где на горизонте иногда вырастают, точно бронзовые изваяния Митры, силуэты боевых быков из манады [73] «Галубé», прославленной своими победами на пасхальных корридах в Арле. Из-за купы бамбука на повороте наконец появляется легкая голубоватая тень церкви. Это здесь. Поддавшись магии места и минуты, я слезаю с велосипеда. Одуряюще пахнут травы. Под синим куполом майского неба кружат хищные птицы; воздух, растревоженный стрекотанием сверчков, дрожит, как задетая кончиком пальца струна. На обочине лежит большой камень. На нем ничего не написано, нет никакого знака, но само его присутствие на этой гладкой равнине удивительно. Как он тут оказался? Кто его положил? В память о чем?

Как же легко дать волю воображению! Картины в этом театре возникают сами собой, теснятся, созывая новые, объединяются, оживают – яркие, неотвязные, становятся реальностью. Ну конечно! Именно так оно и было, иначе быть не могло! Именно здесь, на этой старой римской дороге, в заколдованном месте, где вдалеке впервые показываются башни церкви, остановилась процессия рыцарей и священнослужителей.

Польское посольство совершает паломничество к могиле святого Эгидия. Близится полдень, всадники спешиваются, возницы слезают с передков повозок, дабы прочитать молитву, прося о милосердии и отпущении грехов. Накануне они целый день отдыхали у принявшего их с почестями епископа Арльского, но уже на рассвете, когда первые лучи солнца окрасили розовым стены и башни города, а голуби, воркуя, затеяли любовные танцы на карнизах епископского дворца, переправились через Родан в Тренкетай, спеша поскорее достичь цели путешествия.

На дворе 1084 год. Посольство, снаряженное Владиславом Германом [74] и Юдитой (Юдифью) Чешской, дочерью Вратислава II, по совету познаньского епископа Франка отправилось в Прованс молить святого Эгидия о благополучном зачатии наследника польской короны.

Возглавляет посольство епископ Петр, каноник краковский, капеллан королевы Юдиты. В повозках, охраняемых вооруженной свитой, богатые дары, а в дорожной суме – послание монаршей четы:

Владислав, Божьей милостью князь Польши, и Юдита, его законная супруга, шлют Одилону, досточтимому настоятелю монастыря святого Эгидия, и всей братии свое нижайшее почтение. Узнавши, что святой Эгидий превосходит прочих особым благочестием и с готовностью поддерживает верующих силою, дарованной ему Всевышним, мы, уповая на будущее потомство, просим принять дары наши и смиренно молим во исполнение нашей просьбы вознести ваши святые молитвы.

Дары были поистине монаршие: литургическое облачение, расшитое жемчугами и золотом, богато гравированные сосуды из драгоценных металлов и, сверх того, отлитая из золота фигурка младенца в натуральную величину.

Еще в тот же день настоятель в сопровождении братии вышел встречать почетных гостей. Дары были приняты, а монахи три дня и три ночи, соблюдая пост, молились у могилы святого Эгидия, прося благословить польского владыку и его высокородную супругу.

* * *

Восемьсот восемьдесят два года спустя в краковском кабаре Piwnica pod Baranami [75] Эва Демарчик пела «Балладу о чудесном рождестве Болеслава III Кривоустого» из Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum [76]:

И монахи объявляют

Пост трехдневный, а покамест

Пост идет, во чреве сына

Зачинает мать чудесно.

И монахи возвещают,

Что найдут пришельцы дома,

И, уладив с ними дело,

Все домой спешат вернуться.

Чрез Бургундию проходят

И до Польши достигают,

И когда подходят к дому, —

Тяжела уже княгиня [77].

Галл Аноним (вероятно, провансалец) в своей «Хронике» сообщает, что Юдита Чешская родила сына Болеслава в День памяти святого Стефана Венгерского (в XI веке этот день пришелся на 20 августа). После родов Юдита занемогла, здоровье ее стало ухудшаться, и в канун Рождества Христова (то есть в ночь с 24 на 25 декабря) она скончалась.

Чешский хронист Козьма называет другие даты. По его данным, Болеслав родился за три дня до смерти Юдиты, скончавшейся в восьмые календы января (25 декабря) 1085 года.

Посещение польским посольством могилы святого Эгидия оставило многочисленные следы в провансальских и французских монастырских хрониках. Везде отмечался высокий ранг посольства и щедрость даров. Описание фигурки мальчика, отлитой из чистого золота, можно найти уже в путеводителе для паломников к могиле святого Иакова в Компостеле (Le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle – St. Gilles) XII века. Согласно некоторым текстам, фигурка хранилась в монастырской сокровищнице и во время самых важных торжеств выставлялась в крипте, где находились мощи святого. По всей вероятности, она была цела вплоть до начала религиозных войн в XVI веке. В Провансе схватки были особенно кровавыми и разрушительными. Жажда уничтожения была столь велика, что от разгромленной гугенотами в 1562 году церкви уцелел лишь западный фасад и крипта. Тогда же, как считается, пожертвованная польской монаршей четой реликвия стала добычей грабителей.

Однако вернемся во времена благополучия монастырской церкви, аббатства и города. Расцвет приходится на XI–XII века. В 1074 году аббатство переходит в подчинение Клюнийской конгрегации [78], что влечет за собой необходимость основательной перестройки церкви. Ее главный алтарь в 1096 году был освящен самим папой Урбаном II.

К могиле святого Эгидия в Сен-Жиле, как о том свидетельствуют различные тексты и папские буллы, стекались паломники со всей Европы: из Франции, Италии, Англии, Германии, Норвегии, Польши. Для обслуживания пестрых разноязыких толп пришельцев в городе функционировали 134 меняльные лавки – поразительная цифра, если сравнивать с самыми крупными городами и портами Французского королевства, в которых количество таких лавок обычно не превышало тридцати. Когда в 1116 году оказалось, что церковь не может вместить постоянно растущего числа паломников, Гуго, настоятель монастыря, принял решение о ее перестройке. Первую монастырскую церковь Святых Петра и Павла, а также две соседние разрушили. Был возведен новый двухуровневый храм длиной 98 метров и шириной 25 метров, с тремя нефами и окружающим хор деамбулаторием [79] с венцом из семи капелл. Высота арок главного нефа поистине головокружительна – 26 метров от пола! В нижней церкви, сейчас неправильно называемой криптой, покоились мощи святого Эгидия. Если верхняя церковь была открыта для верующих не только целый день, но и ночью, входить в нижнюю запрещалось – за исключением особых случаев, например, когда около мощей под присягой объявляли о новом чуде, сотворенном благодаря заступничеству святого.

Но, увы, даже немалые средства, собранные монастырским капитулом, даже мистическая экзальтация и энтузиазм верующих не ускорили сооружение храма. Возможности строителей не соответствовали амбициозным намерениям. Одна только работа по созданию скульптурных украшений трех огромных порталов длилась более сорока лет! Начатое в 1116 году строительство завершилось лишь в конце XIII века.

Одновременно в городе вокруг церкви и монастыря вырастали новые постройки, расцветало предпринимательство, умножались состояния. Ключом била жизнь в морском порту на Малой Роне, откуда пилигримы и крестоносцы отправлялись в Святую землю и в Рим. Сен-Жиль оставался важнейшим восточным портом Прованса вплоть до основания Людовиком IX Святым в 1240 году города и порта Эг-Морт. (Марсель приобрел значение лишь в XV веке, когда попал под власть французских королей.) Наибольший расцвет Сен-Жиля – насчитывавшего уже семь приходов – пришелся на 1132–1179 годы, однако на том и закончился. В стране назревал опасный религиозный конфликт, угрожающий главенствующей позиции Церкви. Набирало силу реформаторское движение катаров (от греческого слова καθαροί, katharoi – чистые) [80], которые алчности, гордыне и властолюбию служителей культа и официальных церковных институтов противопоставляли смирение, самоотверженность, общественную солидарность и – в первую очередь – отречение от земных благ и власти. Катарский гностическо-христианский синкретизм объединял основные понятия христианской веры с европеизированным вариантом зороастрийско-манихейского дуализма – такова была доктрина катаризма. Его духовный авторитет непрерывно рос, в частности, благодаря критике активного участия папства в политике и секуляризации духовенства, а само движение приобретало все больше адептов среди простого люда, горожан и даже в аристократических кругах. Церковь почувствовала угрозу. Для борьбы с ересью был создан судебно-полицейский институт – инквизиция, или священный трибунал (Inquisitio Haereticae Pravitatis, Sanctum Officium), куда входили епископские трибуналы и инквизиторы, назначаемые непосредственно папой, а также сотрудничающие с ними светские власти. Главной задачей инквизиции было преследование, обращение и прежде всего наказание еретиков. А основным наказанием – смерть в жутких мучениях на костре.

Предупредительные меры, однако, оказались не очень эффективными. Движение катаров ширилось, распространялось на новые территории, вовлекало все более многочисленные социальные группы. Даже там, где катарские общины были в меньшинстве, они пользовались уважением и поддержкой местного населения, а также защитой феодальных segnieurs [81]. Конфликт назревал, становился неизбежным. Появлялись зловещие знаки, предвещающие войну, пожары, гибель; говорили, будто на небе видели сражения кораблей, на поля обрушился каменный дождь, а близ Апта саранча уничтожила посевы. Годы спокойной жизни и процветания Прованса были сочтены.

12 января 1208 года прибывший в Сен-Жиль представитель папы Иннокентия III Пьер де Кастельно вызывает к себе графа Раймунда VI Тулузского. Папский легат обвиняет графа в попустительстве ереси и защите отступников. Несмотря на его угрозы и проклятия, граф Раймунд, потомок прославленного Раймунда IV из Сен-Жиля, возглавившего первый Крестовый поход в Святую землю, отказывается вести военные действия против своих подданных. Разгневанный легат провозглашает анафему графу, отлучая его от Римской церкви.

На рассвете 14 января 1208 года, после еще одной бурной перепалки с графом, в которой прозвучало немало резких слов, папский легат с эскортом верхом отправляются в сторону Арля. Холод пробирает до костей; равнина между Сен-Жилем и Арлем застлана густым туманом. Из белесой мглы, будто мачты затонувшего судна, торчат верхушки самых высоких деревьев. Звенящую тишину нарушает только карканье ворон. Всадники останавливаются на постоялом дворе у стен замка в городе Фурк, неподалеку от переправы через Рону. Именно здесь 15 января Пьер де Кастельно, легат и личный посланец папы Иннокентия III, был заколот никому не известным убийцей, якобы подосланным графом. В результате тщательного расследования было установлено, что, скорее всего, легата убил по собственной инициативе оруженосец, écuyer, графа Раймунда, который решился на такое ужасное преступление, не вынеся унижения своего господина.

Гильем (Гийом) Тудельский в «Песни об Альбигойском крестовом походе» [82] говорит, что убийца вскочил на коня и галопом умчался в Бокер. Он так и не был пойман и осужден.

Убийство легата дает папе долгожданный предлог объявить о начале Крестового похода против катаров. В марте 1208 года, после поспешной канонизации «святого мученика за веру», Иннокентий III выпускает энциклику, адресуя ее aux comtes, barons et simples fidéles du royaume de France («графам, баронам и простым верноподданным Французского королевства»):

En avant, donc, chevaliers du Christ! En avant, vaillantes recrues de l’armée chrétienne! <…> Appliquez-vous à détruire l’hérésie par tous les moyens que Dieu vous inspirera <…> Quant au comte de Toulouse <…>, chassez-le, lui et ses complices, des tentes du Seigneur. Dépouillez-les de leurs terres, afin que des habitants catholiques y soient substi-tués aux hérétiques éliminés…

Вперед, рыцари Христовы! Вперед, доблестное крестовое воинство! <…> Не щадя сил, уничтожайте ересь всеми способами, на каковые вдохновит вас Бог <…> Что же касается графа Тулузского <…> изгоните его и его сообщников из благодатных кущей. Отнимите у еретиков земли, чтобы на их месте могли поселиться католики…

Однажды запущенную адскую машину было уже не остановить. В ответ на призыв папы в Лион с Севера устремляются вооруженные полчища. Слишком велик соблазн легкой добычи. Граф Тулузский, осознавая опасность, соглашается на условия примирения с Церковью. А условия жесткие: мало того что он должен отдать в качестве залога графство Мелгей и семь укрепленных замков в Провансе и принести публичное покаяние, – от него требуется участие в Крестовом походе против городов и замков собственных вассалов.

18 июня 1209 года в Сен-Жиле – родовом гнезде предков – Раймунд VI, граф Тулузы, Мелгея, Сен-Жиля, Руэрга, герцог Нарбонны, маркиз Готии и Прованса, один из самых выдающихся правителей Запада, босой и до пояса обнаженный, в простых полотняных штанах (en braies) и с веревкой на шее, поднимается по ступеням базилики Святого Эгидия. Он идет, опустив голову, униженный, осыпаемый издевками подкупленных зевак. В открытых дверях собора его ждет папский легат Милон в окружении девятнадцати епископов и архиепископов, среди которых епископы Арля, Экс-ан-Прованса и Оша. Граф Раймунд, на коленях, не поднимая глаз, просит отпустить ему прегрешения, обязуется подчиняться и хранить верность Святому престолу, принимает причастие, после чего легат подвергает его публичной порке. Потом графа вводят в храм – в знак прощения и повторного принятия в сообщество верующих. Однако на этом череда унижений не заканчивается. Из битком набитого собора Раймунда VI выводят через крипту, где принуждают поклониться могиле «святого мученика»!

Если бы граф Раймунд хоть на минуту поверил, что публичное унижение и его обещание лично участвовать в искоренении ереси защитят Прованс от вооруженного нападения, это было бы прискорбным заблуждением. В то самое время, когда в Сен-Жиле проходила церемония возвращения графа в лоно Церкви, из ворот Лиона уже выступало огромное войско с красными крестами на плащах, направляясь на юг, к цветущим городам Прованса. Руководить армией Иннокентий III поручил славящемуся своими воинскими талантами и редкостной жестокостью Симону де Монфору, пятому графу Лестеру.

Уже 22 июля 1209 года, то есть меньше чем через четыре недели, был разграблен и разрушен богатый город Безье; страшная резня, учиненная там крестоносцами, свидетельствует, как они представляли себе борьбу с ересью. Когда происходила эта резня, во время которой погибли почти все горожане – более пятнадцати тысяч мужчин, женщин и детей, – папского легата спросили, как распознать катаров среди католиков, и тот ответил: «Tuez-les tous; Dieu connaîtra bien ceux qui sont à lui (Caedite eos. Novit enim ominus qui sunt eius)» [83]. Зверская расправа с жителями города и обугленные развалины должны были послужить всеобщим предостережением.

Рекомендации, как себя вести (в том числе, по отношению к графу Тулузскому), можно найти в секретной инструкции, отправленной папой Иннокентием III подлинному вождю крестоносцев, легату Арно Амори (Арнольд Амальрик), настоятелю цистерцианского монастыря Сито, впоследствии архиепископу Нарбонны:

…Nous vous conseillons d’employer la ruse <…> vous attaquerez séparément ceux qui se sont séparés de l’unité de l’Eglise. Ne commencez pas par vous en prendre au comte, s’il ne se précipite pas follement à la défense des autres. Usez d’abord d’une sage dissimulation à son égard pour attaquer les autres hérétiques…

…Советуем вам применять хитрость <…> нападайте порознь на тех, кто, отделившись, нарушил единство Церкви. Не начинайте с графа, если он сам в безрассудстве своем не поспешит им на помощь. Предусмотрительно скрывайте свои намерения на его счет, преследуя других еретиков…

Поход против катаров переродился в войну против всех. История этой войны известна, известен также ее итог: уничтожение самой просвещенной, наиболее развитой цивилизации Запада. Опустошавшийся на протяжении двадцати лет – вначале армией, затем разбойными бандами – край надолго впал в состояние, близкое к летаргии. Жюльен Грак в рассказе «Дорога» из сборника La Presqu’île («Полуостров») описывает представшую глазам путников страшную картину:

…Не было недостатка в родимых пятнах пожаров, грабежей и насильственной смерти: там и сям дорогу разрывали совсем свежие следы корчевья, торчал черный термитник сожженной скирды, или же посреди пустого прямоугольника раскорчеванной и распаханной целины, уже отвоеванного чертополохом и крапивой, виднелся возвышающийся остов спаленной мызы. Но все эти встречи сохраняли характер скорее не смыкающихся друг с другом несчастных случаев, глаз не мирился с ними заранее, как неминуемо происходит, когда помнишь про себя раз и навсегда, что пересекаешь край, «опустошенный войной»; эти обугленные развалины выделялись всегда с мрачной силой из нетронутого пейзажа, как стадо или рига, опаленные молнией среди июньской зелени; скорее, чем о разоренной нашествием местности, можно было подчас подумать, что пересекаешь область неумеренно грозовых лет. Нет, не бремя господствующего бедствия сковало эти населенные дурными снами края, скорее это – хворобное оскудение, разновидность вдовства; человек <…> повсюду вынужден откатываться, печальное отступление. Изредка встречавшиеся нам в лесу вырубки утратили живость своих углов, свои четкие засеки: взлохмаченная поросль кустарника устраивала теперь средь бела дня посреди полян свой шабаш, прикрывая наготу стволов до самых нижних ветвей. Вроде иссушаемого из глубины пруда рассасывались возделанные пятна, оставляя вокруг себя темнеющие в высокой траве древние ограды и колышущееся кольцо диких растений, простеганное пастушьей сумкой и маком-самосейкой. От крохотных скоплений приземистых хижин, которые изредка роились среди целины, поддерживаемые с флангов хлевами и сараями с сеном, заметны были теперь лишь крыши или, скорее, их полинявшие балки еще в бахроме гнилой соломы; до самых водосточных желобов их уже затопил наплыв тусклых, шерстистых растений – детищ пустырей и помоек. Ничто так не сжимало сердце среди когда-то вспаханных, огороженных участков земли, где островки яблонь преклоняли теперь кайму своих крон на буйно бурлящие травы, как рабский бунт этих прокаженных растений, этих живущих на человеческих отбросах цепких, ворсистых сорняков цвета пыли, которых хозяин старается держать подальше от своих выполотых внутри оград. Теперь же они, полные улиток и ужей, вели хоровод вокруг колодцев, печей и умывальников, обдавая потрескавшиеся стены нездоровой свежестью подземелья. Подчас, когда мы двигались в виду одного из этих останков, уже потонувшего в водовороте зеленой пены, грустное любопытство выталкивало нас на миг с Дороги, и через вырванные окна мы бросали взгляд на пустые комнаты. Сквозь продырявленную кровлю туда падал яркий и зловещий дневной свет, заставляя, как ночную птицу, жмуриться обесчещенную пещеру глубокого крестьянского дома с его жалкими запутанными секретами, с опасливой загнанностью алькова в угол, тайниками провизии, с мускусом продымленных стен, густо натертых человеческой кожей, с длинным подтеком холодной копоти на печной трубе; а в выложенной красной плиткой пристройке над прогнившей маслобойкой висели еще на своих крюках выщербленные крынки. Уже не чувство неизлечимого одряхления, омрачавшее нас, когда мы проходили через деревни Королевства, охватывало здесь; среди этих деревень с глухонемыми крышами, без лая собак, без утренней тряски телег, мы чувствовали физическое недомогание, одновременно смутное и жестокое, будто сбились во сне с пути в стране, которая встает необъяснимо поздно.

Как сложилась дальше судьба Сен-Жиля? Двадцатилетняя война обескровила Прованс. И хотя рутинные военные беды – резня, осады, грабежи, пожоги, костры инквизиции – Сен-Жиля не коснулись, он не избежал участи городов, которые история столкнула на обочину. Сен-Жиль умирал медленно, как человек, которому не хватает ни физических сил, ни силы духа, чтобы продолжать жить. Все меньше судов заходило в порт на Малой Роне, с улиц исчезли меняльные конторы, по охваченной пожаром войны земле к могиле святого Эгидия уже не тянулись вереницы паломников, ритм жизни замедлялся, жизнедеятельность сводилась к простейшим функциям, обеспечивающим выживание. В 1226 году город и аббатство утратили независимость и были включены в состав Французского королевства, что означало дальнейшую деградацию.

Однако самые болезненные раны аббатству и собору были нанесены в XVI веке, в период прокатившихся по стране кровавых религиозных столкновений (1562–1598). В 1562 году войска гугенотов захватили город, уничтожили монастырскую библиотеку и сожгли аббатство. При пожаре обвалился свод главного нефа собора. Мало того: в 1622 году герцог де Роан [84], якобы для того чтобы помешать неприятелю укрепиться в уцелевшей части базилики, приказал снести апсиду и колокольню. Дело уничтожения довершила Великая французская революция, почти полностью разрушив то, что еще осталось. От романского храма сохранился лишь фасад с тремя монументальными порталами, созданными по образцу римских триумфальных арок; лишь они одни дают представление о масштабе и великолепии строения XII века. Но городу нужна была церковь. В 1650 году на развалинах базилики под руководством двух мастеров-каменщиков из Люнеля вырос новый храм, более скромный по своим размерам и архитектоническим амбициям. В нем сохранилась первоначальная двухуровневая конструкция с криптой святого Эгидия.

Сегодня, впрочем, над мощами святого не горят свечи, не видно и молящихся паломников, зато толпятся японские и американские туристы, звучат громкие голоса да поминутно мелькают вспышки цифровых фотоаппаратов.

* * *

От большого камня на краю дороги – и прокручивающихся у меня в воображении кадров с благоговейно преклонившими колена рыцарями и священнослужителями, прибывшими с польским посольством Германа и Юдиты, – до первых домов Сен-Жиля не больше двух-трех километров. По правой стороне крытые черепицей постройки фермы Салье, после поворота налево – выезд на главную дорогу, ведущую в Арль, а затем, через несколько сот метров (по обочине), вдалеке появляется новый мост на Малой Роне рядом со старым портом, где сейчас пристань прогулочных яхт. За мостом первые городские дома; едешь вниз до площади Гамбетта и дальше по одноименной улице до того места, где справа начинается старый Сен-Жиль, принадлежавший некогда графам Тулузским. Узкие извилистые улочки карабкаются вверх, среди островков тени расхаживают дружелюбно настроенные к миру и людям кошки: рыжие, черные, белые… Поперек улицы от окна к окну протянуты веревки, на которых сохнет разноцветное белье: девичьи трусики, майки с именами знаменитых футболистов. Пусто, жарко, пахнет оливковым маслом и чесноком, раскаленные камни обжигают ступни. Сквозь висящую в дверях бара занавеску из бусин наружу просачиваются затейливые мелизмы арабской песни. Музыка эта здесь не чужая, напротив, она хорошо вписывается в атмосферу послеполуденной сиесты, гармонируя с белизной камней, свисающими со стен фестонами цветущей пассифлоры, сливаясь с далекими отголосками города. Откуда-то, неизвестно откуда, возможно, из прячущихся за каменными оградами садов, слышится пение вездесущих цикад.

Нигде, о чудо, не видно машин, но не потому, что тут действует административный запрет. Просто въезд сюда невозможен. Улочки крутые и такие узкие, что, расставив руки, можно пальцами коснуться стен домов на противоположных сторонах. В названиях улиц сохранился след былого революционного пыла горожан: rue de Convention (улица Конвента), rue Danton (улица Дантона), l’impasse Mirabeau (тупик Мирабо). Встречаются и названия иного рода: rue du Joli Coeur (Щегольская улица), rue Dorée (Золоченая улица), rue de la Brèche (Проломная улица), rue de la Juiverie (Еврейская улица). Много домов XIV, XIII, даже XII века. Превосходно сохранился дом папы Климента IV, который родился здесь 23 ноября 1190 года в семье местных жителей – Луи Фулькуа (или Фуко) и Марии Лоры Сальваньяк. При крещении он был наречен именем Ги.

Ги Фуко выделялся даже среди незаурядных личностей, каковыми изобиловал конец этого необыкновенного столетия: он был трубадуром, рыцарем и выдающимся законником, признанным авторитетом в области гражданского права.

16 января 1239 года он женился на Маргарите Руффи. Из их многочисленного потомства выжили две дочери – Мабили (ушла в монастырь в Ниме) и Сесиль, которая в 1274 году вышла замуж за своего кузена Пьера Руффи (их потомки до сих пор живут в Провансе). После смерти жены Ги принял священство и, вскоре проявив себя искусным переговорщиком, стал советником короля Людовика Святого, а затем папы Урбана IV. В 1259 году за свои заслуги был назначен архиепископом Нарбонны. Когда он находился в Англии, куда был отправлен по поручению апостольской столицы для разрешения конфликта между королем Генрихом III и его вассалами, скончался Урбан IV, и Ги Фуко в 1265 году был заочно избран папой. Все три с половиной года своего понтификата он вел смелую политику, которую сейчас назвали бы «европейской». Климент IV был близким другом Фомы Аквинского.

Что чувствовал июньским утром 1209 года будущий папа (тогда девятилетний), глядя вместе с соседскими мальчишками на унизительную порку владетеля Прованса Раймунда VI? Наверно, он уже спозаранку прибежал на площадь – ведь такие зрелища выпадают не каждый день! – чтобы, заняв место на ветви дерева или высоком карнизе, ничего не пропустить из увлекательного спектакля.

* * *

Площадь перед базиликой называется – а как же иначе! – площадью Республики. Когда в лапидарии осматриваешь фрагменты романских фризов, когда видишь чудом уцелевшие остатки потрясающей винтовой лестницы, которую адепты камнетесного искусства со всей Европы (Compagnons du Devoir du Tour de France) не один век изучали в своих инициатических странствиях [85] и которая была варварски разобрана на строительный материал руками ярых республиканцев, то понимаешь, сколь иронично звучит название площади сегодня!

Сама базилика возносится к небу с верхушки монументальной лестницы, будто крик боли. За изумительным романским фасадом с тремя богато изукрашенными резьбой порталами, которые единодушно признаны одним из величайших произведений романского искусства и сравниваются с порталом собора Cвятого Трофима в Арле, открывается банальная, негармоничная внутренняя часть храма – плод неколебимой веры и благих намерений, к созданию которого, увы, не приложил руки гений. Все здесь сомнительно, все прикидывается тем, чем по сути не является и никогда не являлось. Даже уцелевшая крипта Святого Эгидия – первоначально нижняя церковь – носит следы перестройки. Безусловно подлинны лишь реликвии святого. В 1865 году в ходе археологических работ монах-бенедиктинец отец Губле обнаружил саркофаг с высеченной надписью IN HTML QI C B AEGD, что означает: в этой гробнице покоится благословенный Эгидий (Aegidius).

Выйдя наружу из темноты, ослепленный ярким солнцем, я осторожно, чтобы не оступиться, спускаюсь по лестнице на площадь Республики. Раскалившийся на жаре велосипед, прикованный к железному кольцу в стене, обжигает ладони. Вниз, в город, съезжаешь быстро; последний крутой спуск и – прощай, великая история, мир бурных страстей, горячей веры, пылкой любви и страстной ненависти. «Теперь отъезд к иным шумам и ощущеньям!» [86] – повторим вслед за Артюром Рембо. На главной улице малолюдно, магазинчики закрыты – сиеста. Большинство прохожих – мусульмане в джалабиях, в белых чалмах или куфиях на голове, почти одни только мужчины; много шумных самоуверенных подростков; женщин не видно.

Сен-Жиль, за исключением исторической части на холме, – унылый, некрасивый, запущенный и очень провинциальный город. Много дешевки, крикливой пестроты – в убранстве улиц, в магазинных витринах, на уличных лотках, везде…

В Сен-Жиле достаточно пройтись под деревьями пешеходной улицы, посидеть под зонтом на террасе кафе или сходить в кино, чтобы – скорее, чем где-либо еще на Юге, – заметить, что в социальной структуре города нарушено некое равновесие весьма деликатного толка. Это ощущается, слышится в повышенной тональности уличного гомона, видно по облику толпы гуляющих. По мнению моих арабских друзей из Арля, перемены здесь произошли слишком быстро. Освоение новых обычаев, нравов, языка – процесс долгий и трудный. В результате чересчур стремительной массовой иммиграции население города разделилось на две группы, и обеим – укоренившейся здесь в незапамятные времена и пришлой – недостало мудрости, терпения и доброй воли, чтобы сблизиться, запустить достаточно мощные интеграционные, с одной стороны, и адаптационные – с другой, механизмы. Последствия оказались опасными.