Юстис Рей

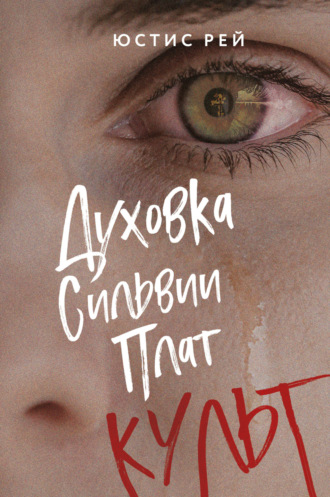

Духовка Сильвии Плат. Культ

3

Мрак церковного коридора уже не пугает: все мины взорваны, ущерб необратим – терять больше нечего. И коридор, стены которого увешаны картинами, изображающими библейские сцены, знает это. Я дергаю за ручку – кабинет Патрика закрыт. Теперь его сердце и разум тоже будут закрыты для меня. Навсегда.

Справа висят репродукции по сюжетам Ветхого Завета, среди них «Избрание семидесяти старейшин Моисеем», «Прощание Товия с отцом» и «Исцеление Товита»; слева – по сюжетам Нового Завета. «Христос в Гефсиманском саду» Куинджи была любимой картиной Патрика. Там, в Гефсиманском саду – любимом месте уединения и отдохновения, – Иисус молился об отвращении от него чаши страданий. В словах Гефсиманской молитвы содержится подтверждение того, что Христос имел божественную и человеческую волю: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет»[4]. В ней же выражается его трагическое одиночество. Патрик признавался, что эта картина пугала его, но в то же время дарила упокоение. Раньше я не понимала почему – сейчас понимаю.

Покидаю церковь через черный ход. Именно так утром и вечером это делал Патрик. Миную темную аллею, скрытую от глаз раскидистыми деревьями, защищающими от солнца и дождя, где мы проводили с ним не один час в разговорах и молчании. Передо мной открывается двухэтажный коттедж в готическом стиле – последнее пристанище Патрика. В прошлом этот мрачноватый дом с остроконечной крышей и всегда закрытыми шторами навевал благоговейный ужас, но жизнь научила, что внешность обманчива, – я нередко находила в нем покой. Патрик говорил, что его дом – и мой тоже, но я никогда не чувствовала этого. Я нигде не чувствую себя как дома.

Я переминаюсь с ноги на ногу у входа, прежде чем решаюсь постучать, однако дверь оказывается открытой. Во мне поднимается волна злости и негодования – дом изнемогает от чужаков. Я презираю их. Я презираю их всех. При Патрике этот дом был пещерой, таинственным лесом, убежищем, отгороженным от мира, волшебной шкатулкой, спрятавшись в которой можно перевести дух и собраться с силами. Теперь он стал городской площадью, фермерским рынком, главным залом церкви Святого Евстафия и ломится от людей, которые касаются ручек на дверях, сидят на его стульях, пьют из его стаканов и едят из его тарелок – стирают все, что у нас было: блестящие буквы на корешках книг в высоких шкафах, вечерний ветерок, колышущий занавески, наши тени, дрожащие на стенах, холодный чай в фарфоровых кружках, его четкий профиль в оранжевом мареве гостиной – прошлое, которое никогда не вернуть, которое ускользает от меня, как ускользает лицо Сида Арго, – они осквернили единственную святыню, что у меня осталась.

Горожане заполонили дом: переговариваются, снуют, пьют, едят. Радости на их лицах нет, но и особой печали тоже. Патрик смотрит на всех с фотографии в черной раме, висящей над столом с закусками (не думаю, что он хотел стать одной из библейских картин). Его прекрасные изумрудные глаза полны мудрости и понимания, выражение лица спокойное и умиротворенное: он знает нечто такое, что навсегда унесет с собой в могилу, – у нас было слишком мало времени.

Кроме цвета волос и разреза глаз, мне не досталось ничего от аристократичной завораживающей красоты отца – лишь его проклятия. Патрик оставил нас с матерью ради этого города, оставил нас, чтобы спасти его. Только горожане об этом не знают и не в силах по достоинству оценить его жертву.

Лица присутствующих так или иначе мне знакомы, однако некоторые знакомее остальных. Прикли отрастил бороду, из-за нее выглядит другим человеком, но я сразу узнаю́ его по отстраненно усталому выражению пронзительных карих глаз – глаза из другого мира, я тоже в нем была – они погубят его. Его что-то гложет, но не смерть Патрика. Потускневший, черно-белый, как персонаж старого фильма, меланхоличный, как герой картины, что навеки идет в темноту, вжав шею в плечи. В темно-каштановых волосах без труда просматривается седина. Жаль, что он их остриг. Длинные волосы придавали ему бунтарский вид, а ведь таким он и был – бунтарем. Корк убивает яркие признаки индивидуальности. Да, я могла бы тайно увлечься им, будь он моложе.

Уголки рта сами по себе поднимаются, когда взгляд ловит его в толпе. Прикли же остается серьезен – лицо ничего не выражает. Несколько минут он делает вид, что слушает разговор мистера Супайна, учителя химии, и мистера Сона, школьного психолога, с которыми у него нет ничего общего, а после откланивается и подходит к столу с закусками. Я двигаюсь туда же.

В креслах – тех самых, в которых мы прошлым летом сидели с Патриком, устроились мистер Рэм и его супруга – родители Кевина – и о чем-то спорят, но слишком тихо, чтобы это можно было назвать серьезной ссорой. Интересно, как поживает Кевин? Надеюсь, он еще играет в баскетбол и случившееся в школе Корка стало для него лишь воспоминанием. Для меня не стало.

Мне нравилось бывать в этой гостиной и, устроившись в кресле, обитом гобеленом, слушать Патрика и смотреть на его профиль в тусклом свете свечи. Мне нравилось, что он красив, умен и мудр. Это заставляло поверить в то, что и я тоже. Больше этого не повторится. К глазам подкатывают слезы, к горлу – кислый комок, и вся еда на столе смешивается в пятно неопределенного цвета, фотография Патрика – тоже.

Прикли берет кувшин с малиновой жидкостью и наливает ее в стакан. Я хватаю что-то с первой попавшейся тарелки, этим чем-то оказывается кусок сыра – ненавижу сыр! – но нехотя жую его, не решаясь взглянуть на Прикли.

– Я просчитался, – признается он ровным бесцветным голосом, – верил, что моя бывшая лучшая ученица умеет читать.

Во рту неприятно горчит от сыра, но это хорошо – отвлекает от воспоминаний.

– Ты получала его письма? – Прикли ставит кувшин на место.

– Да. – Беру дольку яблока. – И, если хотите знать, читала каждое из них не единожды.

– Тогда почему ты здесь? – спрашивает он в холодном гневе, повернувшись ко мне. Давно его глаза не были так близко к моим.

– Если вы спрашиваете, то нет смысла объяснять.

– Я все знаю.

Это удивляет, но не страшит. Я доверяю ему, когда-нибудь это погубит меня.

– Он говорил вам?

– Не забывай, я был лучшим другом твоей матери.

– Она говорила вам?

– Нет, Флоренс, но я же не идиот.

Я выдыхаю, кладу обветрившуюся по краям дольку яблока в рот и долго молчу, пережевывая ее, – от кислоты ноют десны, но я не морщусь. Своеобразная игра, в которую я играю последние годы, тренируя мимику, чтобы не выдавать эмоций и чувств. Я стала в ней так хороша, что сама не понимаю собственные эмоции и чувства. За пределами Корка я просто существую, здесь же я беспокойным духом ношусь по обломкам воспоминаний. Запускаю в рот еще одну болезненно кислую дольку.

– Где мисс Блейк? – интересуюсь я.

Когда я уехала, они с Прикли начали встречаться – я так думала. Во мне теплилась надежда, что у них все получится, потому что хотелось, чтобы Прикли не было так одиноко, как Патрику, чтобы он был счастлив.

– Давай выйдем, – предлагает он и, не дожидаясь ответа, выходит в коридор. Я следую за ним, робко уставившись на носки туфель.

Прикли хватается за ручку двери, рывком тянет на себя и пропускает меня вперед. Закрыв дверь, прижимается к ней спиной. Я прохожу в глубь террасы, вжимая шею в плечи от холода и мороси, опираюсь бедрами о перила и прячу руки в карманы. Воцаряется пугающе напряженная тишина, которая между нами с Прикли давно не повисала. (Запах лекарств и мочи, духота, смятые одеяла на потертых диванах, фигуры на доске, право первого хода принадлежит ему – белые на его стороне, но черные выигрывают. Когда-то я была способна выигрывать.)

– Согласно правилу номер двадцать шесть пункт два: учитель не может оставаться наедине с учеником вне школы, – припоминаю я в попытке разрядить обстановку – остро́та выходит довольно тухлой.

– Ты больше не моя ученица, а я не твой учитель. К тому же вскоре Устав со всеми правилами может вылететь в трубу, и это далеко не то событие, которого мы ждали.

– Кто придет на смену Патрику?

– Пока что это меньшая из забот.

– Что тут вообще творится?

Миссис Арго заперта в четырех стенах, и Питеру запрещено говорить о ее состоянии. Церковь Святого Евстафия заполонили листовки о Докторе, и никто не способен ему противостоять – город теперь без преподобного. Вывеска «У Барри» исчезла. Двери магазинов и кафе закрыты. Прошел год, и в делах Корка я знатно отстала. Патрик скрывал от меня все – хотел удержать подальше от города.

– Неправильный вопрос, мисс Вёрстайл, – по-учительски отзывается он.

– Как долго это происходит?

Он прищелкивает языком.

– И снова неверно, Флоренс. Мне казалось, я научил тебя задавать правильные вопросы.

– У меня нет времени на ребусы. Я приехала, чтобы попрощаться с Патриком и… своими воспоминаниями.

Прикли устремляет взгляд вдаль, в нем в одночасье что-то вспыхивает и сразу затухает. Это разочарование. Во мне? Он посвятил этому городу всего себя, продолжает вести борьбу, которая чуть не свела меня с ума, постоянно варится в этом котле, но не в силах его покинуть, а я сваливаюсь на него как снег на голову и говорю, что вскоре покину Корк, что меня это все не интересует. Я бы тоже злилась. Однако Прикли неправ: судьба Корка волнует меня – порой даже больше, чем мне хотелось бы, это проклятие города.

– Кто это делает? – спрашиваю я, напрягшись: русская рулетка. Неправильный ответ – и я получу пулю в висок.

Уголки рта Прикли заметно поднимаются, рука взмывает в воздух, и указательный палец победно тычет на меня.

– А вот это правильный вопрос!

Он подходит ближе и опирается на ограждение террасы, многозначительно затихает, как любил делать в классе, ожидая правильного ответа. (Скрипучие парты, лучи, пробивающиеся сквозь свинцовые облака, доска, исписанная его крупным понятным почерком: «Сочинение по «Гамлету», не менее пяти страниц», оценки, обведенные в кружок.) Я ловлю себя на мысли, что не могу отвести от него взгляда – мужественный профиль, длинные ресницы, нос с горбинкой – мечтаю, чтобы он был моим отцом. Я хотела бы быть такой же, как Прикли – стойкой, мудрой, настоящей. Я хотела бы…

– Доктор, – слово разрезает влажный воздух, точно нож плотно набитый мешок. По телу пробегает дрожь. Кто знает, что из него посыплется.

– А имя у доктора есть?

– Йенс. Йенс Гарднер.

– Йенс? Все чудесатее и чудесатее.

– Не то слово. А знаешь его значение?

Я качаю головой.

– И чему вас только учат в этих ваших гарвардах? – по-стариковски бурчит он.

Я картинно строю недовольную гримасу.

– Бог добр, – в его голосе слышится злорадное удовлетворение, будто он разгадал многовековую тайну.

– Да ну?

– Ну да.

– Это настоящее имя?

– Не знаю.

– Сколько ему?

– Чуть старше меня.

– Женат?

– Да.

– Дети?

– Нет, – отрезает он и менее уверенно добавляет: – Насколько мне известно.

– Он американец?

– Норвежец.

– Почему переехал?

Прикли пожимает плечами, облизывая сухие губы.

– Я научил тебя задавать правильные вопросы, а вот себя – получать правильные ответы пока не могу.

– Так он что, новый Реднер?

Реднер теперь не просто юноша, совершивший массовое убийство в старшей школе Корка. Реднер – синоним трудности, опасности, неминуемой беды, слово, пополнившее словарь диалектизмов Корка.

Прикли поворачивается спиной к дому, опираясь ладонями на перила. Внимательный и обеспокоенный взгляд бегает по деревьям вдали.

– Реднер, – вторит он эхом, – Реднер был взбалмошным юнцом с манией величия и непомерным эго. Доктор – нечто иное.

– Что он делает?

– Приносит пользу.

Мое лицо немеет, а потом брови в недоумении сдвигаются к переносице. Я ждала чего угодно: ритуальных убийств, расчленения младенцев, продажи человеческих органов, но…

– Что?

– Он же доктор, принимает пациентов на дому – ведет практику. Бесплатно. У него есть деньги. Много денег. Он выкупил землю возле Корка и вкладывает немалые суммы в поддержание церкви Святого Евстафия в первозданном виде. После массовых сокращений на фабрике он пообещал, что те, кто останется, смогут работать на ферме, которую он планирует создать. Он хочет разводить скот, засеять плодородные земли и собирать урожай – не зависеть от внешнего мира.

– И это плохо, потому что…

– …ему что-то нужно.

– Почему вы так думаете?

– Всем в этом мире что-то нужно.

– Он хочет упразднить Устав?

– Этого я не знаю. – Прикли медленно раскачивается, не отрывая рук от перил, и дерево поскрипывает от его движений. Когда он останавливается и поднимает взгляд, меня словно пронзает чем-то острым. – Думаю, он хочет создать свой.

От этого заявления холодеют и немеют пальцы на руках и ногах. Я разминаю онемевшие руки в карманах – сжимаю-разжимаю-сжимаю-разжимаю – пытаюсь вернуть кровообращение в норму. Поджимаю и пальцы на ногах.

– Ну нет, – я невольно качаю головой, – нельзя так просто разбрасываться такими обвинениями. У вас есть причины так думать?

– Исключительно мое шестое чувство.

Я принимаю его за параноика, так он думает. И в какой-то степени он прав, но я не виню его. После отъезда из Корка я полгода не покупала ни одной вещи, которая не соответствовала палитре из шести цветов, всегда смотрела на часы и в ужасе спешила в общежитие, если стрелка клонилась к десяти вечера, вздрагивала, когда кто-то случайно касался меня на улице – ждала, что придет письмо с приглашением на религиозное собрание, где меня колотили бы, пока лицо не превратилось бы в кровавое месиво. Я знаю слишком много и помню все очень живо – он знает в тысячу раз больше. У меня нет причин ему не верить.

– Нил… – я впервые называю его по имени, отчего он вздрагивает, лишая меня на некоторое время дара речи. – Мистер Прикли…

– Нет, лучше уж Нил, – безрадостно поправляет он.

– Где мисс Блейк?

– Уехала, – в этом слове, точнее, в том, как он его произносит, чувствуется болезненный надрыв.

– Куда?

– Сказала, что в Филадельфию, но мы не общались с тех пор, так что сейчас она может быть где угодно.

– Но почему? Вы же нравились друг другу.

Щеки вспыхивают, но я не отступлюсь, потому что он не просто мой учитель – он мой друг.

– Я не мог дать ей того, что она хотела.

– Чего же она хотела?

– Многого. Прежде всего любви. Но встреча с ней помогла понять, что я не способен впустить другую женщину ни в свой дом, ни в свое сердце. Я слишком давно живу один, хотя это обстоятельство не было решающим. Она хотела ребенка, но его я тоже не мог ей дать.

Мой рот остается открытым так долго, что в него успел бы заехать товарняк.

– Я думал, что бесплодие – мое проклятие, но со временем понял, что это дар. В Корке довольно опасно иметь потомство.

– Мне жаль.

В этом весь мистер Прикли: пытается найти плюсы, скрыться за остроумием, но глубоко внутри это приносит ему боль.

– Когда я узнал об этом, то понял, что должен остаться в Корке. Думал, раз у меня не будет детей, я попробую проявить себя в чем-то ином.

– В борьбе с системой?

Он кривится.

– Это громко сказано, но… да. К несчастью, после смерти жены мой пыл заметно поубавился.

Я обращаю внимание на обручальное кольцо на его пальце – все еще носит его. После стольких лет? Носил ли он его, когда встречался с Блейк? Надеюсь, у него хватило ума этого не делать, иначе неудивительно, что она сбежала сверкая пятками.

Он ловит мой взгляд и уязвленно прячет руки в карманы. Я прочищаю горло.

– А знаете, – я позволяю себе смешок, – вы подходите на роль преподобного намного больше, чем Патрик.

– Это почему?

– Я много думала об этом… Священники – вечные сыновья. Они не имеют права становиться отцами, поэтому не взрослеют. Они обязаны соблюдать воздержание, быть сыновьями Божьими, не смея занять его место. Мы оба знаем, что Патрику это не удалось.

– Я тоже не соблюдаю воздержание, если на то пошло. По крайней мере не специально.

Я одариваю его удивленным взглядом, и только тогда до него доходит смысл сказанного – мы оба прыскаем от смеха, но быстро унимаемся. Знаем, что Корк не выносит радости и тут же карает за малейшее ее проявление.

Патрик мог иметь детей, но не хотел. Нил хочет, но не может. Судьба та еще стерва. Я и раньше это знала, ведь ко мне она редко бывает благосклонной. Если что-то плохое может случиться, то не стоит сомневаться: это случится. Внезапно разразившийся ливень, убийственная мигрень, машина из-за угла – все это я уже проходила, что выработало во мне привычку обдумывать происходящее, прислушиваться к шестому чувству и планировать наперед, чтобы никто и ничто не могло сбить с курса. И пусть это требует тяжких умственных усилий и моральных затрат, но планирование и умение слышать себя – прекрасные навыки, которые помогают не терять рассудок и быть готовой к чему угодно.

Итак, Нил считает, что доктор Гарднер опасен, хотя он не совершает ничего противозаконного. Возможно, он ошибается. Но сколько раз он ошибался до этого? Вот именно – ни разу. Чутье Прикли развито куда лучше, чем мое.

– Я вам верю, – спустя долгие минуты говорю я.

– Это не имеет никакого значения.

– Почему?

– Потому что ты уедешь. Может, мое мнение для тебя не важно, но знай, я хочу, чтобы ты уехала.

Я выпрямляюсь как струна. Я не хотела оставаться в Корке и до сих пор не хочу, но к сердцу якорем привязан долг. Долг, который когда-то повесил на себя Патрик: освободить это место. Если я ничего не сделаю, детство и жизнь Молли будут обречены.

– Я могу помочь.

– Можешь, но не станешь. – Его глаза гневно сверкают.

– Я должна.

– Флоренс, не вынуждай меня становиться противным учителем.

– Я уже не ребенок!

– Тебе не место в этом городе. Не твоим способностям и амбициям.

– А вам в нем место?

– Я сделал свой выбор, ты сделала свой – так следуй ему.

– Вы мне не указ!

– Твой отец хотел, чтобы ты уехала.

– Он мне тоже не указ!

– Этого хотел Сид!

Опомнившись, он отводит взгляд. Его лицо заливает краска.

К глазам подступают слезы, задерживаю дыхание в попытке сдержать их, а после громко выдыхаю. Нет, я не буду плакать. Не при свидетелях.

– Прости, – едва слышно произносит он, указательным пальцем подвигая очки выше на переносицу.

– Моя помощь вам не нужна, – твердым голосом заключаю я, – как мои способности и амбиции. Тогда чего вы хотите?

– Чтобы ты уехала и жила нормальной жизнью.

– Как благородно.

– Наверное, зря я на тебя это взвалил. Может быть, у меня просто разыгралось воображение. Последнее время мне не с кем поделиться. С тех пор как Патрик слег, я толком ни с кем не говорил, кроме шахматных фигур, но они никудышные собеседники.

– Говорят, он сгорел за два дня.

– Так и было.

– Почему его не отвезли в больницу?

– О нем заботился Доктор.

– И вы говорите мне об этом только сейчас?

– Он не убивал его, если ты об этом. В те дни около Патрика находилось слишком много народу – его навещал весь город. Йенс не стал бы так рисковать. Он ничего не делал.

– Может, в этом и есть его вина?

– Я стараюсь об этом не думать.

– Но думали?

– Флоренс, – выдыхает он, – это больше не твоя борьба.

– Чья же?

– Когда долго вглядываешься в лицо зла…

– …зло начинает вглядываться в тебя в ответ. Я помню.

– Тогда ты знаешь, что делать.

Карие глаза чернеют, как зеркальная гладь ночного озера – я тону в ней, до боли прикусывая нижнюю губу, чтобы почувствовать вкус крови, а не окутывающий едким туманом страх. Что бы я ни сказала, он будет стоять на своем. Он пообещал Патрику, что позаботится обо мне, точнее, о моем отъезде, если я решу вернуться. Я вижу это по глазам. Они погубят его.

– Хорошо, мистер Прикли, я услышала. – Мы будто на уроке литературы и английского, а он все еще мой учитель, и я собираюсь сдать восьмое сочинение по «Гамлету».

– Какую часть нашего разговора, мисс Вёрстайл?

– Я уеду, Нил, – уже обычным тоном обещаю я, – но перед этим сделай мне одолжение.

Он вопросительно вскидывает брови.

– Научи Питера Арго отправлять письма.

4

Очертания кладбища видны из западных окон Патрика. Интересно, часто ли он смотрел на него?

Здесь захоронены все, кто когда-либо проживал в городе, – мертвых в Корке больше, чем живых. В одной из могил покоится мой дед Уильям Мэйрон – бывший глава городского совета, перекрасивший крышу дома в фиолетовый цвет. Здесь же под толщей земли спят вечным сном ученики школы Корка, семнадцатилетние ребята, так и не начавшие жить. Несмотря на размеры кладбища, места Реднеру на нем не нашлось. Его похоронили в лесу без почестей и громких проводов. Как сорвавшегося с цепи пса. Заслужил ли он это? Пожалуй. Была ли я зла на него за смерть Сида? Еще как. Но виновен ли он в том, какую шутку с ним сыграл его разум? Я долго думала над этим и решила, что нет. Я должна ненавидеть его и ненавижу, но он не сам пришел к этому – таким его сделал Корк. Он всех нас сделал грубее, злее, подозрительнее, жестче – всех, кроме Сида Арго.

Надгробие на могиле Сида ничем не отличается от сотни других, уходящих вдаль, как ряд солдат перед боем, который никогда не начнется. Да, оно ничем не отличается от остальных, но не для меня.

Я опускаюсь на колени. Молчу в благоговейном трепете перед ним. Я пролила много слез, сидя возле этого надгробия год назад, но до сих пор его имя, выбитое на мертвом камне, волной поднимает во мне чувства, которые я не способна описать. Внутри все разрастается и ширится с каждой секундой. Давит, теснит грудь. Не могу дышать, не могу плакать, не могу говорить – мне не избавиться от этого. Я буду скорбеть, пока живу.

Рука сжимает надгробие, пытаюсь удовлетворить желание прикоснуться к нему, однако камень холодный и влажный, а Сид был теплым, солнечным и легким – как песок на пляже, который продолжает ускользать сквозь пальцы. У меня не осталось фотографий, поэтому, сколько бы я ни думала о нем, воспоминания медленно исчезают из памяти. Его черты тускнеют и расплываются, как рисунок, смытый волной. Я боюсь этого: забыть его, пусть воспоминания и причиняют боль.

Могилу Патрика нахожу сразу – земля еще свежая. Он там, под толщей земли, уснул, чтобы никогда не проснуться. Цветы, которые горожане принесли, прощаясь с ним, завянут так же, как и он. Его ум, мудрость и красота сгниют там, внизу. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»[5]. Как бы мне хотелось, чтобы это было правдой. Покинув Корк, в надежде приблизиться к Сиду я изучала Священное Писание, ходила в церковь, преклоняла колени, пытаясь притворяться той, кем не являюсь, но это отдаляло меня от него и от себя. С тех пор я уяснила окончательно: нет никакого рая и никакого Бога. Жертвы Патрика погибли вместе с ним. Неоцененная добродетель.

– Я без цветов. Надеюсь, ты простишь меня за это.

Морось не утихает, словно пытается сказать то, что он уже не может.

– Ты просил не возвращаться. Но как я могла? Ты же… ты был слишком умен, чтобы уйти вот так. Ты был слишком умен, поэтому не рассказал мне о Докторе? Боялся, что я примчусь обратно?

«Я люблю тебя» – три слова, десять букв, но я не могу их произнести. Не вслух. Он знает почему.

– Мисс Вёрстайл.

Этот низкий и сипловатый голос говорит многое о своем хозяине. Это зрелый мужчина, стройный и очень высокий, намного выше, чем я. Стылый. Серый. Да, он ощущается темно-серым пятном, нависающим надо мной, и, если я не обернусь, он накроет и проглотит, как песчаный вихрь.

Я поворачиваюсь и нахожу его глаза, на миг опасаясь, что застыну камнем, как от взгляда Медузы горгоны. «Приходите послушать Доктора. В нем наше спасение». Знаю, что это он – не разумом, но чем-то неведомым внутри, что дрожит под жутковато неподвижным взглядом рептилии. Волосы Доктора вымокли под дождем, они темные, но в них заметно проглядывает седина – пряди тонкими росчерками спускаются на вытянутое лицо.

Корка льда трескается. Тело кидает в жар, когда я представляю, что именно он увидел и услышал. Лучше не думать об этом, иначе его глаза заберутся в мой мозг. Его глаза и то, что за ними. Это погубит меня.

– Мистер Гарднер.

– Значит, мы знакомы. – Его тонкие губы становятся еще тоньше, когда рот трогает улыбка. Он протягивает мне руку, я встаю с колен и пожимаю ее, сухую и холодную.

– Как давно вы приехали? – спрашивает Гарднер.

– Около часа назад.

– И уже заочно познакомились со мной? – Он закладывает руки за спину.

Говорят, люди прячут камень за пазухой или нож за спиной, но ему они не понадобятся. Он из тех, кто задушит голыми руками, а после выпьет чая. Я видела таких на записях из залов суда – чаще не на скамье подсудимых.

– С таким отточенным навыком выпытывания информации вы могли бы стать отличным журналистом.

– Или детективом.

Я поворачиваюсь к могиле Патрика, Гарднер становится рядом со мной.

– Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам[6].

– Верите, он повторит судьбу Иисуса?

– Верю, что он тоже воскреснет. В лучшем месте.

Его болотные глаза скользят по строчкам на табличке, воткнутой в землю, – надгробия пока нет: «С Богом на земле и с Богом на небесах. Преподобный Патрик, глава церкви Святого Евстафия».

– Он выбрал ее сам? – спрашиваю я.

– Эпитафию? Нет. Мы не ожидали такой скоропостижной кончины – все наспех.

– Вы лечили его, верно?

– Да.

– Это легко… быть врачом и знать, что люди будут умирать, что бы вы ни делали?

– Нет.

– Не угнетает?

– Нет. Это может угнетать только в том случае, когда смерть воспринимается как зло. Я же воспринимаю ее как благо.

Нил прав, Доктор не Реднер. Реднер пылал и горел изнутри, а Доктор… холодный и далекий. Мертвый, словно недавно вылез из могилы. Вечная мерзлота.

– Что вам нужно? – спрашиваю я.

– Мне?

Я киваю. Мы можем говорить загадками и обмениваться цитатами из Заветов до скончания веков, но у меня нет на это времени.

– Полагаю, это неверный вопрос. Важнее, что нужно Корку.

– Что же ему нужно?

– Изменения.

– Разве?

– Вы жили в доме с фиолетовой крышей, не так ли, мисс Вёрстайл?

Я не отвечаю – ему это и без того известно.

– Вы жили в Корке и знаете, что здесь есть свои трудности.

– Не хватит пальцев обеих рук, чтобы их сосчитать.

– Я тоже это вижу. И хочу, чтобы вы знали, я не враг ни этому городу, ни вашей семье.

– Разве вам не все равно, что я о вас думаю?

– О нет, конечно, нет. Вы уедете, однако ваша семья останется – не переживайте об их благе.

– Как благородно, мистер Гарднер.

– Пускай это прозвучит нескромно, но да, я благородный человек. Я искренне забочусь о тех, кто мне дорог, – Корк мне дорог. Вы слеплены из того же теста и когда-нибудь вернетесь, чтобы присоединиться к нам.

По телу пробегает холодок от того, с какой уверенностью он это говорит, от того, как его стеклянные глаза смотрят на меня, – в них ничего не разглядеть – чернота пропасти.

– Присоединиться к чему?

– К раю. Я сделаю это место раем на земле. Никто не будет жить в страхе и отворачиваться от горя других. Мы будем работать сообща и станем семьей.

– Почему же люди бегут из города, если все так, как вы говорите?

– Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию[7]… Черти бегут из рая.

– Чего вы хотите?

– Создать общество людей, любящих друг друга и Бога. И поверьте, когда это случится, дети не станут врываться в школу с ружьем.

– Он не был ребенком.

– Что?

– Брэндон… не был ребенком.

– Вы его знали?

– Да.

– Вы были там в тот день?

– Нет.

– Господь любит вас.

– Он здесь ни при чем.

– Я приехал сюда, узнав об этом чудовищном происшествии. В то время мы с женой искали место, где можно спастись от нечестивости внешнего мира. Мы жили в Филадельфии.

– Говорят, вы норвежец.

– Мы давно уехали из Осло.

– И что, вы спаслись в Корке? Не лучшее место для поиска покоя.

– Как вам, вероятно, известно, я богатый человек – деньги творят чудеса.

– А я думала, Бог.

Он усмехается, как родитель, услышав нелепую шутку ребенка. Его лицо меняется, становится невероятно красивым: «печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты»[8].

– Деньги помогут мне воплотить планы, которые изменят Корк к лучшему. Я делаю это не ради денег, не так, как делали бывшие владельцы фабрики. Я сделаю Корк таким, каким мне и горожанам хочется его видеть.

– Каким же?

– Местом, свободным от алчности и наживы. Ферма, скот, засеянные поля – места работы для тех, кто останется, и источник пищи, которую получат все, кто будет работать.

– Вы не будете им платить?

– Буду. Но не деньгами. Мы станем семьей. Вы ведь не назначаете жалованье членам своей семьи за готовку обедов.

Джейн давно не готовит мне обедов, а Молли ничего не рисует.

– Пока весь мир идет вперед, вы пойдете назад.

– А кто сказал, что он идет в верном направлении? – Он склоняет голову набок и становится похожим на хищную птицу. – Учитывая образование, которое вы получаете, мисс Вёрстайл, вам как никому известно: мир погряз в алчности, зависти и наживе.

– Люди знают о ваших намерениях?

– Это не мои намерения. Не Моя воля, но Твоя да будет[9]. – Он возносит глаза к небу, а потом переводит взгляд на меня. – Я никого ни к чему не принуждаю и говорю открыто и честно о том, что вижу. Люди соглашаются со мной. С Ним. И те, кто верит, останутся и создадут общину, живущую по законам Господа.

– Так вот что вы хотите – создать общину.

– Вам не нравится это слово?

– Вы упраздните Устав?

Его рот расплывается в улыбке.

– Кто знает, что будет дальше, мисс Вёрстайл? Пути Господни неисповедимы. Вам это известно так же, как было известно Патрику.

– Он жил здесь всю жизнь, но не имел решающего голоса. Почему вы думаете, что у вас получится?

– Патрик был очень хорошим человеком, но мягким. Я никогда не был мягким. Я хирург, мисс Вёрстайл. Я умею удалять опухоли, и, если Господу будет угодно, опухоль Корка я тоже удалю.