Юрий Бондарев

Батальоны просят огня (сборник)

Глава шестая

Он уснул, будто упал в мутную теплую воду и она поглотила его. Не было сновидений, не было даже обрывочных мыслей, отблесков чего-то недоделанного, нерешенного, как бывает всегда после бессонной ночи. Один раз неясная сила беспокойно вытолкнула его из сна. Он приоткрыл глаза: яркое солнце заливало неправдоподобно чистенькую хату, потолок сиял невинно-белый, на стене уютно поскрипывали старые ходики: тик-так, тик-так. Чистота, покой, тепло – спать, только спать… А где-то рядом, в высоте, посреди этой светоносной счастливой белизны – тихое урчание мотора, и до шепота пониженный голос Жорки проговорил за спиной:

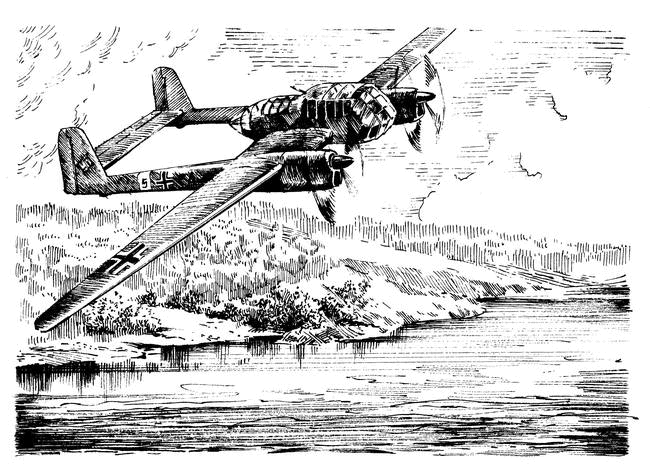

– «Рама»[20]. Над деревней вертится. Вон, смотрите, на крыло повернулась, высматривает. Теперь жди – через полчаса приведет косяк.

И голос Прошина – еле слышно:

– Вернее всего, не заметит. Ни одного человека на улице. А вообще – дать бы по ней из ПТР[21]. Залпами.

– Ерунда. Она бронированная.

– Спать всем, – негромко сказал Ермаков и, не поворачиваясь от стены, нагретой, неестественно белой, закрыл глаза.

И снова сон теплой волной подхватил его, а в сознании еще навязчиво и успокоенно, бесформенной легкой тенью мелькала мысль: «Чистота, чистота. Значит, опять я в госпитале? Почему я в госпитале?» Но скоро, уже каким-то необъяснимым чувством, он уловил настороженное движение в хате, топот шагов, шелестящий шепот, чей-то знакомый голос позвал его, и он очнулся ото сна – эта привычка мгновенно просыпаться не покидала его даже в госпитале.

Он сел на кровати, неотдохнувшая голова немного болела. В дымно-лиловых полосах предзакатного солнца увидел одетых в шинели Жорку и лейтенанта Прошина, рядом с ними топтался связной Скляр; автомат на груди, тяжелые диски в чехлах оттягивали ремень, и все на нем сбито, мешковато – долго бежал, видимо.

– В чем дело? – спросил Ермаков.

Скляр шаром подкатился к кровати, по старой привычке ординарца подавая фуражку, затем, придвинув к постели сапоги, возбужденно заговорил:

– Срочно, срочно вас… экстренно к командиру батальона. Только есть «но». Я проведу вас огородами. «Рама» летает.

Жорка снисходительно-насмешливо, но и ревниво смотрел на Скляра, потом, сказав «извиняюсь», легонько, небрежно оттолкнул его, сам подал Ермакову шинель. Одеваясь, тот увидел усмешку на лице Прошина («Два ординарца вокруг одного офицера возятся!») и сказал резким голосом:

– Пойдемте со мной!

– Слушаюсь, товарищ капитан.

– Что?

– Я говорю, слушаюсь.

– Собирайтесь. Поменьше ненужных интонаций, Прошин!

Лейтенант пунцово покраснел, и Ермаков, чувствуя непонятное для себя раздражение, заметил, что ресницы у него, как у девушки, длинные, темные, загнутые вверх.

– Пошли, – повторил он.

Вышли на крыльцо. В закатном небе над золотистыми соснами, над безлюдной деревней тихо урчала «рама». В осенней выси, там, где мирно алыми перьями таяли предвечерние облака, она ныряла, сверкая стеклами кабины, словно купаясь в воздухе, – далекая, опасная, чужая.

– Целый день торчит над головой, бродяга, – проговорил Жорка.

Ермаков мельком посмотрел на небо, не без едкости сказал Прошину:

– Вы, кажется, хотели стрелять по ней из противотанкового ружья? А вы ахните из пистолета. Упадет, как перепел. – И скомандовал Скляру: – Веди в штаб, быстро!

Ни майора Бульбанюка, ни старшего лейтенанта Орлова в штабе не застали – здесь был один радист; оторвавшись от рации, он деловито сообщил:

– На Днепре все.

Обоих нашли в лесу, вплотную подступавшем к воде, в свежем, недавно вырытом песчаном окопе. Бульбанюк наблюдал в бинокль правый берег. Орлов, с опухшей щекой, повязанной бинтом, шепотом ругался, курил, задерживая дым во рту, и сплевывал. Тут же ожидали приказаний ротные связисты, и среди них были заметны знакомый полковой разведчик с расстегнутой лакированной кобурой парабеллума на левом боку, в яловых офицерских сапогах, и командир минометного взвода – небритый молчаливый лейтенант в очках. Разведчик, показывая на другой берег, простуженно басил Бульбанюку:

– Левее, левее… Вон где боевое охранение у фрицев…

– Вызывал, Бульбанюк?

Они спрыгнули в окоп.

– Вызывал, Ермаков. Немедленно вызывал. – Бульбанюк опустил бинокль, глубокие морщины прорезались на лбу; он озабоченно глянул вверх: – Слышал?

– Слышал.

Бульбанюк раздумчиво почесал биноклем подбородок.

– Не нравится мне. Очень не нравится. Второй раз кружит. Вот что. Я людей из деревни в лес вывел. Всех. И минометчики здесь. Как улетит эта штучка, ты орудия свои сюда давай. Немедленно. Ясно? Теперь смотри сюда. Нет, подожди. Сперва отдай приказание. Это кто? Твой командир взвода?

Прошин по-уставному поднес руку к виску, задел локтем за широкую спину разведчика и сконфуженно заулыбался ему. Разведчик, чуть сторонясь, басовито хохотнул:

– Эй, эй, убьешь, лейтенант! Ровно танк двинул!

– Приведите орудия сюда, – недовольным голосом приказал Ермаков. – Быстро, Прошин!

Тот мгновенно выскочил из окопа, и Бульбанюк, проводив его узкими догадливыми глазами, помолчал некоторое время.

– Экий у тебя усач гусар, сизые перья! Дров не наломает? Ничего? Не из пеленок? Ладно. Гляди в свой шикарный бинокль. Осмотри весь берег. А потом поразмышляем. Одна голова хороша, две – хуже.

Вся печальная и тихая на закате водяная даль Днепра отсвечивала темно-розовым в увеличенном приближении бинокля: вот она, в пяти шагах, эта вода. И тоскою, странной, глухой, повеяло от лесов, потемневших на том берегу перед вечером. Был высок тот берег Днепра, а в межлесье прорезала полосу зари огромная высота, чистая, без кустов и деревьев. Там, на этой высоте, спиной к западу, отчетливым силуэтом, раздвинув ноги, стоял высокий немец, рядом сидели двое, прозрачные дымки сигарет таяли над их головами.

– Смазать бы их из винтовки, стервецов! – услышал Ермаков горячий шепот Орлова. – Уж больно ясно видны!

«Рама», неровно гудевшая над лесами, показалась в высоте над Днепром и, вдруг снизившись, с ревом пронеслась над самыми вершинами сосен, над нашим берегом, ушла, врезаясь в закат, и немец на голой высоте прощально пилоткой ей помахал. Теперь стало очень тихо, по-вечернему тихо и пустынно. Было слышно, как листья в безветренном лесном покое отрывались, скользили между ветвей, падали на песчаный бруствер окопа.

– Вот так, – наконец сказал Бульбанюк. – Орудия поставишь здесь. И высотку эту на заметку возьми. Там что-то есть. В крайнем случае огнем накроешь. А орудия будешь переправлять последними. После рот. Вот так. Где ж этот твой усач гусар? Чего мешкает? Прилетят, это уж ясно.

– Должен успеть, – ответил Ермаков.

Говорили, что у Бульбанюка есть чутье, и, наверное, это было так. В восьмом часу вечера, ровно через двадцать минут после того, как Прошин привел орудия на берег, в темном, сплошь вызвездившемся небе послышался булькающий гул, и на той стороне с ясно слышными хлопками взлетели близкие ракеты, выгнулись тревожными дугами до середины Днепра. Ракеты взмывали и над той высотой, где стоял давеча немец, и над самой кромкой берега, и из глубины леса справа и слева.

– Запомнить все. Стрелять будем, – сказал Ермаков.

Он сидел вместе с Прошиным и братьями Берёзкиными на бруствере опустевшего батальонного окопа; Бульбанюк, офицеры и связисты были сейчас под бугром, в кустах около воды, куда солдаты, разговаривая сдержанными голосами, перетаскивали плоты из чащи – батальон готовился.

Гул невидимых самолетов накаленно дрожал над головами, и бледно в померкшем небе распустились, разбрызгивая свет, и поплыли над лесами первые «фонари». Под Прошиным зашуршал, посыпался песок, и коленка его задела ногу Ермакова.

– Сейчас будут, – прошептал лейтенант, сползая по брустверу, но, опомнясь, снова сел на краю окопа, стесненно улыбнулся. – Не люблю я бомбежку…

Братья Берёзкины часто задышали; Жорка с интересом смотрел в небо, вроде бы настроенный к занимательной и опасной игре.

– Всем в окоп! – приказал Ермаков.

И тотчас из звездных высот неосвещенного неба понесся к земле остро пронизывающий звук. Бомбы ударились в землю, толкнули ее, песчаный окопчик, осыпаясь, дернулся, затрясся под ногами, как живое тело.

– Деревню накрывают, – сказал Жорка хрипло.

Потом наступила тишина, последний «фонарь» устало догорел в лесах, багровое зарево в чаще – там, где бомбили Золотушино, – буйно боролось с темнотой, а тот берег, черный, затаенный, мертво молчал. Слабо, облегченно засмеялись в окопе, – кажется, Прошин, – и, невольно вспомнив радиста, оставшегося в штабе батальона, Ермаков первым вылез из окопа; сквозь звон в ушах услышал он шорох осыпавшегося песка под чьими-то ногами – от берега бежал к орудиям человек, затем голос Скляра раздался из потемок:

– Товарищ капитан! Бульбанюк пошел! Сразу после бомбежки. Первая и вторая рота… Вам поддерживать!..

«Бульбанюк начал переправу? Он хочет выиграть время? Да, все должно свершиться сейчас».

– К орудиям, – скомандовал Ермаков вполголоса.

– А мне как же?.. – растерянно и просительно вскрикивал Скляр. – Куда мне, товарищ капитан?

– К Бульбанюку, голубчик, связным! Ни шагу от него. К нему!

И он не видел, как исчез под обрывом берега Скляр, не до него теперь было.

Ермаков стоял между первым и вторым орудиями (а там ни звука, словно дыхание у всех замерло), и в черноте ночи, слившей без границ воду и небо, он улавливал тихие всплески отплывающих от надежной земли плотов, и вся тьма казалась живой, дышащей. Прошин шепотом сказал рядом: «Это наши… плывут», – и Жорка Витьковский едва слышно отозвался из темноты: «Вот бродяги!» – и кто-то сдавленно кашлянул, поперхнулся возле орудий. Все, что жило и шепотом разговаривало на левом берегу, напрягалось в нервном усилии увидеть, что сейчас было на воде, все это уже как бы не существовало, а было одно горячее, азартное, что захлестывало Ермакова всего: зацепиться в тишине за берег, подтянуть роты к лесу, атаковать высоту, взять ее…

И вдруг тишина оглушительно взорвалась и осветилась. Торопливо взлетая, ракеты смешались, змеисто извиваясь в небе и в воде. Все замерцало: свет – потемки, свет – потемки… Лихорадочно красными мотыльками забились вспышки на том берегу. Вперекрест запульсировали струи трасс, отвесно хлестнули по воде сверху. Свет – потемки, свет – потемки… В огнях ракет появилась река, рассыпанные плоты по быстрине, смутные фигурки людей. Свет – потемки, свет – потемки.

Тот берег ожил, загремел, зашевелился, тени деревьев то стремительно падали в Днепр, то разгонялись светом; пулеметные очереди мелькали вокруг плотов, вонзаясь в воду, на плотах разом беспорядочно задрожали всплески автоматов, и встречные трассы малиновым веером махнули по тому берегу; и гулко и сухо забили винтовки. Плотно покрывая эти звуки, с тяжким звоном распустились на середине реки мины. И следом за ними, туго сбрасывая высоту, сочно лопнул над Днепром бризантный[22], тяжело зашлепали осколки по воде, по песку, по стволам деревьев. Наполз едкий запах тола[23].

– Огонь без команды по точкам! – крикнул Ермаков. – Ну-ка, Вороной, я начну! Нащупали высотку?

Шагнув за станину, он стиснул каменное от напряжения плечо наводчика Вороного, с трудом отстранил его, пальцы охватили подъемный и поворотный механизмы, прицел, крупно приближая вспышки, выделил из тьмы ту точку, где на высоте рождались трассы, и Ермаков вспомнил немца, что на закате курил там, прочно расставив ноги.

Короткое рваное пламя вырвалось в темноту, оглушив и обдав горячим воздухом до боли в ушах, – орудие резко откатилось, заскрипел песок под брусьями.

Борис заметил, как снаряд плеснул разрывом ниже и вбок от этой точки, где пульсировали трассы, на привычную ощупь увеличил прицел, и почти одновременно с его выстрелами справа выбросил в небо огонь минометный взвод, а ближе слепяще мигнуло пламенем орудие Прошина, оттуда жарко и колюче ударило в щеку жухлыми листьями, сухой хвоей.

Толчок панорамы. Доворот. Пальцы сжались на рукоятках механизмов. Снаряды развернулись кострами на высоте, погасли, и вместе с ними погасли на высоте вспышки. Он ждал несколько секунд, а в панораму лез свет ракет, трассы спутанно огненными пунктирами летели в разные стороны. И снова в панораме упорно и живуче заплескалось пламя на высоте. «Крепок этот немец», – подумал Ермаков.

– Четыре снаряда, беглый огонь!

Опять костры возникли на высоте. Чтобы лучше разглядеть их, он встал за щитом орудия и только тогда увидел, что все отчетливо и ярко иллюминировано ракетами. Явственно различимые плоты сносило течением, вокруг них бегло рвались мины, первый из плотов ткнулся в правый берег; другой, отстав, беспомощно кружил посередине Днепра – плот, очевидно, потерял управление, и частые всплески мин накрывали его.

– Четыре снаряда, беглый огонь!..

На высоте замолчал пулемет, и Ермаков видел спешащие разрывы прошинского орудия на другом берегу, искал глазами новые опорные точки, но там смешалось все: трассы, трескотня автоматов, вспышки ракет. Эти вспышки, свет ракет, удары артиллерийской стрельбы теперь возникли справа – севернее начал переправу батальон Максимова, но Ермаков не смотрел туда.

Два первых плота пристали к берегу, сгорбленные фигурки запрыгали косыми тенями, заячьими скачками побежали по обрыву, вставшему стеной лесу.

Сносимые течением плоты наискосок подгребали к правобережью, и с них непрерывно кричали что-то, вероятно, в сторону того плота, что кружил безвольно на быстрине. Столбы воды вплотную вырастали один за другим, донесся слабый, неразборчивый вопль, потом на этом плоту дыбом поднялись бревна – и люди, повозки, метнувшиеся лошади отвесно скатились в воду с одного бока. Визгливое предсмертное ржание лошадей прорезалось сквозь свист мин.

– Накрыло! Чего ж они, а? – досадливо сказал Жорка.

Ермаков понимал, что его орудия бессильны достать минометную батарею на том берегу, и все же скомандовал выпустить беглым огнем восемь снарядов в направлении мерцающих над лесом зарниц, после крикнул возбужденно:

– Передки на батарею! Жорка, лошадей!

Было ясно: Бульбанюк зацепился за берег, завязал бой. Но странно было то, что ракеты уже не поднимались, не дрожали зарницы над лесом – на правый берег круто упала темнота. И в этой тьме постепенно смолкало разрозненное шитье автоматов.

Переправа была спокойной, без единого выстрела, только раз шальной, заблудившийся снаряд запоздало ухнул на середине Днепра.

Правый берег встретил густой теменью, нерассеянными запахами недавнего боя: горьковатой вонью еще теплых гильз, порохом, смешанным с сырой гнилью осеннего леса.

Черный, глухой, враждебно затаенный, он возвышался угрюмой стеной до самых звезд; в чаще его где-то отдаленно простучала очередь и затихла.

Сгружали орудия безмолвно, одни ездовые осипшими от волнения голосами понукали лошадей, в поводу сводили их на берег.

Ермаков сел на песчаный навал какого-то окопа, прикрыв поло́й шинели зажигалку, устало прикурил. Из окопа тянуло удушливым запахом подпаленной шерсти, он пошарил рукой, нащупал на песке кучу холодеющих гильз, сбоку колючую металлическую ленту и дернул ее – твердое, круглое ударило по колену. Это был немецкий ручной пулемет МГ, он узнал его по дырчатому кожуху.

С хмурым и чуть брезгливым любопытством к чужой жизни, которая представляется всегда иной, он посветил зажигалкой, и первое, что увидел в глубине окопчика, – сливочно-белую склоненную шею, заросшую белесыми, зябко оттопыренными волосами. Узкая пилотка-пирожок была надвинута на залитый кровью лоб убитого: должно быть, в последний миг сознания немец зажал рану пилоткой, будто с отчаянной предсмертной мольбой уткнув голову в острые колени. «До последнего сидел», – подумал Ермаков, внезапно испытывая брезгливую жалость к этим оттопыренным белесым волосам, к этим острым коленям убитого немецкого пулеметчика. Встал, бросил окурок, крикнул в темноту, где, тихо переговариваясь, возились близ орудийных упряжек люди:

– Скоро там?

– Вы кого здесь смотрели-то, товарищ капитан? – подходя, спросил Жорка. – Бродяга, что ли, убитый?

– Возьми МГ и ленты. Здесь, в окопе. Погрузишь на передок.

– Сделаем, – сказал Жорка охотно.

Справа в лесу послышались голоса: вдоль опушки к берегу шли несколько человек. Кто-то, возбужденный боем, говорил с непонятным, отчаянным весельем:

– Как он ахнет, как ахнет промеж плота! Лошади, повозки – в воду! Сержант кричит: «Вплавь, вплавь давай!» Глянул, а у него лицо в крови, живот почему-то руками держит. Отошел так по бревнышкам и спиной в воду упал! Молодой был. Эх, молодой!..

А другой голос ответил слабым криком:

– Артиллеристы? Кто тут? Артиллеристы?

– Они самые, – отозвались из тьмы.

– Капитана Ермакова…

– Скляр? – окликнул Ермаков. – Ты откуда?

Темным колобком подкатилась к нему круглая фигура связного.

– От Бульбанюка. За вами прислал. Все вперед пошли… Что ту точки было, товарищ капитан! – заговорил Скляр поспешно и тоже отчего-то весело. – Восемь человек ранило. Орлов впереди с первой ротой. Зубы у него. А как на берег спрыгнули – повязку как рванет: «Ни разу в бой не ходил с повязанной мордой!» Пистолет выхватил: «Вперед, ребята! Всем медали будут, никого не забуду!» – Скляр захлебнулся смешком. – Вам приказано: скорей! Там, на бугре, дорога, немцы драпанули!

– А это кто с тобой?

– Санитары. Раненых переправлять.

– Прошин! Скоро там? По местам!

Как только орудия вывели по бугру на сжатую лесом дорогу, Ермаков подал команду:

– Быстрым шагом, расчетам не садиться! – и вскочил на передок первого орудия Прошина, который отчужденно, молча отодвинулся, но, вроде бы не заметив неприязни, Ермаков полез за табаком, спросил спокойно: – Курите, нет?

– Я не понимаю вас, товарищ капитан, – заговорил Прошин с нотками возмущения в голосе. – Вам, наверно, не жалко людей. Мы не ваша батарея. Поэтому… почему солдат не посадить на станины? Люди по-глупому бегут за орудием… Я слезу.

Он вынес ногу на ступеньку, однако Ермаков властно взял его за локоть, посадил на место.

– Прошин, вы стихи никогда не писали?

– Нет.

– Так вот. Всю войну мне пришлось воевать рядом с пехотой. Вам ничего это не говорит?

– Нет.

– Это наверняка ваше любимое слово, – Ермаков усмехнулся, – два раза подряд «нет». Хуже не бывает сонного пехотинца. А мы с вами сейчас почти пехотинцы. У вас никто не дремал на станинах, не падал ночью под колеса орудия?

– Нет.

Ермаков рассмеялся.

– Вы мне временами нравитесь своим упрямством, Прошин.

– А вы мне, а вы… нет, товарищ капитан.

– Вот спасибо. Благодарю за откровенность. Это уже мужской разговор.

Подрысил Жорка, притер лошадь вплотную к передку, поинтересовался вкрадчиво:

– Товарищ капитан, часы как у вас – точно ходят?

– А что?

– Часики ручные в окопе нашел. Лежат и идут себе. Вот посмотрите, фрицевские.

Жорка перегнулся в седле, протянул нагретые в ладони часы на металлической браслетке, круглые, сверкнувшие фосфорическим циферблатом. И Ермаков, вспомнив сливочно-белую склоненную шею, острые, прижатые к груди колени убитого в окопе немца, спросил почти равнодушно:

– Часы у вас есть, Прошин?

– Нет и не надо.

– Не бойтесь. Думаете, возьмете вещь убитого – убьет самого? Так?

– Может быть.

– Мертвецы не самое страшное на войне. Страшно другое… – сказал Ермаков.

Впереди, в глубине леса, прошил тишину тонкий стрекот автоматной очереди, оборвался, и где-то справа ответил ему отдаленный бой пулеметов; Прошин, как бы не обращая внимания на выстрелы, спросил:

– Что самое страшное?

– Договорим когда-нибудь. За стаканом водки. К сожалению, нам мешают, – ответил Ермаков. – Жорка, возьми часы. Подари наводчику Вороному. Ручищи у него крепкие! И гамлетизм ему несвойствен. Давай коня!

Ермаков поскакал вперед по безлюдной, чудилось, дороге среди леса, пришпоривая лошадь, теперь все время слыша справа за лесом отдаленный бой пулеметов.

Вдруг из темноты закричали приглушенно:

– Стой! Кто такие? Куда леший несет?

И кто-то даже схватил за повод, выругавшись.

– Артиллеристы. Какая рота? Где комбат?

– Впереди…

Ермаков направил лошадь к обочине, впритирку к кустам, стал обгонять скрипевшие повозки хозвзвода, повозки минометчиков, рассеянную, далеко растянувшуюся колонну, – его то и дело негромко окликали, – и наконец выбрался на свободную дорогу и скоро нагнал нескольких всадников, в середине которых ехали Бульбанюк и Орлов.

– Какая обстановка, майор?

– Вот мозгуем над обстановкой, – ответил Бульбанюк густым голосом. – Ты кстати. Давай присоединяйся. Одна голова хорошо… Вот так. Справа, слышишь, пулеметики? Слышишь? Это Максимов. Слева тоже автоматики легонько разговаривают. Но так себе, слабо. Ну так вот. Похоже, глубоко в тыл к немцам едем. Оборона тут слабенькая, с разрывом была. Вот так проясняется. Ну, нам бой давать надо в районе Ново-Михайловки. А какой пес знает, тихо ли до нее дойдем? Ну? Как же? Может, рванем вправо через лес да и ударим по флангу? Вот так. Ну, давай размышляй. Тут короче будет.

Майор замолчал, обратил белеющее лицо к Ермакову, и тогда Орлов, с нетерпением ерзавший в седле, сплюнул, поцыкал больным зубом, заговорил не без раздражения:

– Оборону прорвали? Прорвали! Людей положили? Положили! Немцы не понимают сейчас, сколько нас, куда двигаемся и зачем. Пока они в себя не пришли, надо в тылу у них бой завязывать – в Ново-Михайловке или еще глубже… Только так создадим впечатление серьезного прорыва. Так я понял приказ, Бульбанюк? А назад по лесам мы всегда выйдем к Днепру. А если наши с фронта двинут, то и выходить не придется… Соединимся.

– Н-да! Золотая твоя ухарская голова, – неопределенно, но, казалось, слегка осуждающе проговорил Бульбанюк. – А ты как думаешь-размышляешь, капитан?

– Думаю, Орлов прав. Чем дальше в лес, тем больше дров, – ответил Ермаков полусерьезно. – Если же идти к флангу напрямик, вряд ли пройдем без дороги с орудиями.

– Н-да! – произнес Бульбанюк и долго не отвечал, покачиваясь в седле, точно заснул; потом выговорил тихо: – Ну, вроде поразмышляли. Вперед идем… Вот так. Вперед. – И, выпрямляясь, осторожно подал команду: – Под-тя-ни-ись, братцы!

– Подтянись! – прошелестело по колонне.