Юлиане Фюрст

Цветы, пробившие асфальт. Путешествие в Советскую Хиппляндию

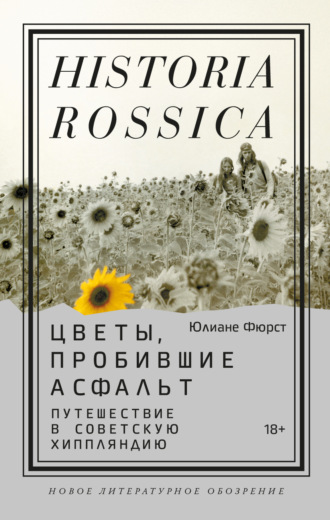

Ил. 7. Света Маркова и Саша Пеннанен, примерно 1967 год. Из архива А. Полева (Музей Венде, Лос-Анджелес)

Как и Света Маркова, Света Барабаш по прозвищу Офелия прожила недостаточно долго для того, чтобы самой рассказать о себе и своих идеях. Невозможно с полной уверенностью проследить ее переход из последователей Мамлеева, собиравшихся в Южинском переулке, в хипповское сообщество. Биография Светы была довольно типичной для первого поколения хиппи. Ее мама преподавала английский язык шпионам и космонавтам, а отец работал в одном из министерств118. Света поступила на престижный факультет журналистики Московского государственного университета. Там она встретила и своего первого мужа, Игоря Дудинского, и одного из своих многочисленных любовников, эксцентричного Сашу Бородулина, который также происходил из привилегированной семьи – его отцом был знаменитый военный фотограф Лев Бородулин. Бородулин-младший и его друг Александр Липницкий, тоже студент журфака, дружили с Юрой Бураковым и его компанией хиппи. Таким образом, Офелия в одно и то же время познакомилась и с московской богемой, и с зарождающимся московским хипповским сообществом, сформировав в результате свое мировоззрение из элементов обоих119. Но более знаковой для нее оказалась встреча со Светой Марковой, которая стала ее лучшей подругой и которая, скорее всего, и увела ее из богемного южинского кружка в свой хипповский салон. Однако для Офелии это не было окончательным разрывом с богемой. Как уже говорилось выше, между разными группами московского андеграунда существовало много идеологических и личных пересечений. Однако сделать шаг от богемы в сторону хипповства означало вступить в мир более красочный и юный (не в последнюю очередь потому, что это была среда, вдохновленная энергией песен «Роллинг стоунз») и носить одежду, сшитую Царевной-лягушкой. Все, кто знал Офелию, были уверены в том, что она просто влюбилась в новизну и радикальность хипповского движения, посвятив ему всю свою жизнь без остатка, так, как это делали не многие120. Обе Светы видели в хипповстве, его стиле, идеях и постоянных поисках альтернативного сознания полное и всестороннее отрицание советской системы и советской реальности.

Хотя, на первый взгляд, их требования казались не такими четко выраженными, как у политических диссидентов, их критика режима была такой же глубокой, а иногда даже более экзистенциальной. Советские хиппи не разрабатывали альтернативные программы для комсомола и не требовали больше творческой свободы. Они не интересовались разоблачением партийной коррупции или проведением справедливых судов над политическими диссидентами121. Они не видели смысла в этих требованиях, поскольку отвергали весь образ жизни, который был создан советской системой. Они вовсе не были настроены против надежд и чаяний эпохи оттепели, но считали любое взаимодействие с системой ее одобрением122. Они взяли у западных хиппи идеи любви, мира и рок-н-ролла и соединили все это с собственным отчуждением от социалистической системы. Несколько лет спустя Света Маркова сказала в интервью немецкому журналисту, что они, безусловно, считали свой протест более глубоким, чем мучительные попытки людей старшего поколения и тех своих ровесников, которые мечтали о реформах системы: «Мы антикоммунисты. Мы считаем Ленина ничтожеством – таким же, как Сталин»123. Александр Огородников, московский хиппи из «ранних», вскоре ставший выдающимся лидером религиозного подполья, объясняет тотальное неприятие хипповским сообществом существующего режима самой их природой: «Хиппи – это стихийный протест против пошлости и насильственного штампования человеческой личности… <…> Хиппи – блудные дети, бежавшие из советских семей, считают себя маяками западной поп-цивилизации во мраке окружающей действительности, где „совы“ [хип. сленг – советские люди] – как тени своих партийных и административных должностей»124.

ПРОСТРАНСТВА

Свое первое место для встреч хиппи унаследовали от других. Площадь Маяковского была известна не только потому, что там собирались молодые нонконформисты. Здесь также какое-то время обитали фарцовщики и спекулянты, сюда приходили актеры расположенных по соседству театров, подвыпившая богема и другие люди, которым нравилась атмосфера, возникшая вокруг скамеек, расположенных рядом с памятником поэту. Раннее сообщество московских хиппи формировалось благодаря особенностям этого пространства и его окрестностей. Среди одноклассников тех, кто потом станет хиппи, были дети сотрудников расположенного неподалеку чехословацкого посольства – школа № 136 находилась буквально за углом, на Тишинке. Они вместе, тайком, перелезая через стену посольства, смотрели иностранные фильмы, слушали музыку и листали иллюстрированные журналы в одной из комнат в подвале посольства. Во время Пражской весны Чехословакия имела гораздо более широкий доступ ко всему западному, чем даже привилегированная советская молодежь. Интересно, что политика реформаторов, лежавшая в основе событий в Праге, похоже, здесь даже не обсуждалась125. Это были молодые люди, объединенные страстью к рок-музыке и стремлением жить более свободной жизнью, но не в том смысле, как ее понимало поколение оттепели или Дубчек и его соратники, которые пытались провести реформы в 1968-м. Свобода для них больше не была вопросом реформирования политического мира. Свобода заключалась в фактическом отсутствии этого политического мира. Через несколько месяцев Пражская весна была раздавлена гусеницами советских танков. Дипломаты, чьи дети тусили вместе с московскими хиппи, были отозваны, оставив после себя сообщество, которое начинало обретать собственную идентичность.

Совершив путешествие в обратную сторону, со своими родителями-журналистами из Праги вернулся юный поклонник рок-музыки Артемий Троицкий, привезя с собой в СССР бесценные сокровища в виде записей западной музыки. Москва ему показалась местом, где «все было в порядке», она встретила его «обилием модных клешеных брюк» и русской версией песни «Вдруг ты полюбила меня» группы «Тремелоуз» (The Tremeloes)126. Троицкий также не стал заострять внимание на политических последствиях событий в стране, откуда он тогда уехал, а с восхищенным удивлением заметил: «Хипповское поветрие в мгновение ока радикально перелицевало облик наших молодых людей»127. Безусловно, в свои первые годы, в конце 1960‐х – начале 1970‐х, московское сообщество хиппи, похоже, привлекало довольно много людей, преимущественно студентов, а также молодых профессионалов, которые были увлечены теми или иными хипповскими занятиями и практиками. Троицкий пишет: «Это было самое массовое и заметное „альтернативное“ движение из всех, что я у нас когда-либо наблюдал. То есть даже все многочисленные и шумные сегодняшние [1987 года] группировки выглядят довольно хило по сравнению с „совхиппи“ начала 70‐х»128. Сложно сказать, сколько хиппи на тот момент было в Москве. «Гранд-дама» московской хипповской тусовки Света Маркова в интервью, которое она дала после своей эмиграции в 1974 году, оценила их количество примерно в две тысячи человек129. По мнению Сергея Батоврина, в столице хипповало где-то от двух до трех тысяч человек130. В комсомольских документах, относящихся к 1971 году, есть свидетельства о нескольких сотнях хиппи, зарегистрированных в базе данных комсомольского патруля «Березка», опорный пункт которого был расположен рядом с улицей Горького (документ озаглавлен словом «Хипи» – грамматическая ошибка, вызывавшая одновременно восторг и презрение у тех, чьи личные дела содержались в базе данных)131.

Так называемый Психодром рядом со старым зданием МГУ стал еще одним излюбленным местом тусовки. Здесь собирались преимущественно примкнувшие к хиппи студенты, среди которых лидировали журфаковцы – учащиеся одного из самых престижных гуманитарных факультетов, блестящая молодежь с широким кругом знакомств. На Психодром приходили молодые люди разных возрастов, даже старшеклассники. Мария Арбатова, посещавшая Школу юного журналиста при журфаке, вспоминает, как именно ее ровесники «вплетались в „Систему“: они выходили покурить – а все курили, чтобы выглядеть постарше, – и таким образом как-то взаимодействовали. Мы все перезнакомились и уже интегрировались в это взрослое пространство»132. Люди вспоминают, как легко в 1970‐х все знакомились, заводя разговоры друг с другом. Один быстрый взгляд, беглая оценка возраста и прикида, краткая сверка симпатий-антипатий – и можно было с ходу увидеть «своих» в этой вселенной, определив их положение по самой важной шкале – между «конформистской» и «прогрессивной» молодежью по отношению к режиму. Никакое другое место не подходило для этого лучше, чем главная артерия Москвы – улица Горького, тянувшаяся от Красной площади к Белорусскому вокзалу. Ее нижняя часть, между Пушкинской площадью и гостиницей «Националь», скоро получила у хипповской тусовки сленговое название «Стрит». Надежда Казанцева (в девичестве Сергеева) вспоминает, как в 1967 году познакомилась с Юрой Бураковым, еще до того, как он стал легендарным лидером хиппи. Она и ее подруга Наташа шли вниз по улице Горького и встретили двух симпатичных молодых людей: «Они как-то повернулись, и мы заговорили. Они говорят: „А что вы любите?“ – „А мы любим Сэлинджера ‘Над пропастью во ржи’“ – „И мы любим!“ – „Видели ли вы ‘Генералов песчаных карьеров?’“ – это фильм, который тоже очень сильно воздействовал на советскую молодежь. – „Да!“ Ну а музыка, конечно, „Битлз“»133. На Стриту и вокруг также можно было встретить иностранную молодежь и даже западных хиппи134. В общем, Стрит был местом, где можно было и других посмотреть, и себя показать. Записная книжка Солнца полна имен всех тех, кого он повстречал в центре Москвы: американцев, «бундесов» (западных немцев), финнов, восточных немцев и людей со всего Советского Союза. Кстати, бросается в глаза, что, когда хиппи вспоминают о своих встречах с иностранцами, они никогда не упоминают африканских, азиатских и ближневосточных студентов, которых в то время в Москве становилось все больше. Но на советской контркультурной карте они появлялись только изредка, в качестве случайных поставщиков джинсов.

Но еще до появления Стрита была «Труба». Система подземных переходов, соединявшая гостиницу «Националь» с противоположной стороной улицы Горького и с Красной площадью, уже в середине 1960‐х была местом встреч хипповских предшественников – любителей «Битлз». Александр Заборовский вспоминал, как он столкнулся здесь с предтечей хиппи:

Я просто пошел со своей девочкой гулять. Попал на Красную площадь. Спустился в переход, в «Трубу», и увидел ярко одетых волосатых смешных людей. А я уже тогда слушал «Битлз» и очень любил эту группу. Это было в 1966‐м году. Мне было 15 лет. Я услышал, как здорово они поют. Встал, послушал. Они пели песни «Битлз» на английском языке, играли на гитарах. Это потом уже стали милиционеры в «Трубу» заходить. Мы каждый вечер собирались в этой «Трубе», не для того, чтобы деньги собирать, а там просто была хорошая акустика135.

Московские хиппи – как и хиппи по всему миру – использовали местную топографию. Они предпочитали городские центры, потому что именно там они находились в гуще событий. В Советском Союзе была заметная нехватка публичных пространств. Даже в столице было всего несколько мест, куда можно было пойти развлечься. В результате все, кто хотел потусить, собирались в одних и тех же районах. На улице Горького («на Стриту») находились три крупнейших винных магазина страны – «Армения», «Елисеевский» и «Российские вина», торгующие тем, что так ценилось среди многих хиппи (и не только). На западной стороне улицы Горького располагались два популярных кафе: «Московское», которое стало местом для встреч молодежи во времена оттепели, и «Север» (в постсоветское время известный ночной клуб «Ночные огни»), второй этаж которого хиппи вскоре превратили в территорию «для своих», то есть для тех молодых людей, которые опознавали друг друга по длине волос, музыкальным вкусам и еще некоему набору внешних и поведенческих признаков. Кафе «Лира» на Пушкинской площади, также часто упоминаемое в воспоминаниях хиппи, было самым заметным (в начале перестройки здесь открылся первый московский «Макдоналдс»). И конечно же, в центре всегда было много иностранцев: туристов, корреспондентов зарубежных изданий, бизнесменов и дипломатов. По этой же причине он привлекал спекулянтов и фарцовщиков, а также тех, кто намеревался у них что-либо купить. Центр Москвы был особым местом, потому что здесь концентрировалось все, что только существовало в Советском Союзе, это была квинтэссенция советского, и в этом всем варились ранние хиппи. Как рептилии в биотопе, они обитали в центре города – и в буквальном смысле здесь заспиртовались.

Бородулин, хиппи, фарцовщик и мажор, так описывал, что значило быть «центровым» – человеком центра:

Там собирались фарцовщики, в кафе «Молодежном». И ты туда с утра приходил, пил портвейн, потом тебе надоедало сидеть с фарцовщиками – ты шел «на дачу. «Дача» – это были такие длинные высокие кусты, на Пушкинской площади. И туда уже какие-то хиппи подходили: «Ну, как дела? – Нормально!» И вот уже какая-то группа образовалась, пошли в магазин, купили портвейна. Выпили. Потом пошли на Психодром. На Психодром пришли какие-то другие люди – тоже выпили. Кто-то привел девочку из хорошей семьи, кто-то – какую-то другую девочку. Кто-то подошел и спросил: «А джинсы не хотите купить по 120 рублей? – Ой, покажи!» Фарцовщики тоже туда приходили и что-то им продавали136.

Центр города, конечно, также был административным и идеологическим центром – как советской Москвы, так и всего Советского Союза. Так что сеть, сотканная хиппи, создавала альтернативное пространство, которое соперничало с политическим пространством Москвы, одновременно его подпитывая. Треугольник «Маяковская – Труба – Психодром» граничил с Кремлем и включал в себя московскую городскую администрацию, Институт марксизма-ленинизма и 17‐е (бывшее 50-е) отделение милиции, располагавшееся на Пушкинской улице, позади памятника Юрию Долгорукому, где также с 1970 года находился печально знаменитый комсомольский патруль «Березка». Патруль получил свое название в честь одноименного магазина валютных товаров на улице Горького, вокруг которого, в свою очередь, и крутились спекулянты и фарцовщики. Для своих тусовок на проспекте Калинина (сегодняшний Новый Арбат) хиппи выбрали знаковые заведения культуры, например кинотеатр «Октябрь», спроектированный по образу и подобию кинохрамов в голливудском стиле. Среди любимых мест также значились буфеты, расположенные на четных этажах гостиницы «Россия», современное высотное здание которой находилось рядом с Красной площадью и было снесено в начале 2000‐х (в 2017 году там разбит парк «Зарядье»). В конце 1960‐х проводить там время считалось высшим шиком. Хиппи понимали, что занимать пространства, которые советские власти считали своими, – административные учреждения, спецмагазины, места для иностранцев – было провокацией. Именно поэтому они их в первую очередь и выбирали. Баски с удовольствием вспоминал: «Да, мы собирались на Психодроме у университета. И тусили вокруг гостиницы „Националь“. Там были иностранцы. Господи, думали они, мы приехали в Советский Союз, а здесь какая-то толпа лохматых, все в джинсах и с хайратниками»137.

Ил. 8. Кащей и Шекспир в хипповской квартире («на флэту»), начало 1970‐х. Из архива А. Полева (Музей Венде, Лос-Анджелес)

Параллельно с новой, видимой хипповской Москвой создавалась хипповская Москва скрытая. В то время как дефицит личного пространства выталкивал советских хиппи, как и любую другую молодежь, на улицы, они также продолжали начатую в 1950–1960‐х традицию превращения личных квартир в квазипубличные пространства. По мере того как расселялось все больше коммуналок и люди перебирались в отдельное жилье на московских окраинах, некоторые молодые люди неожиданно получали в свое полное распоряжение комнаты или даже целые квартиры, сразу открывая их двери для более широкого круга приятелей и друзей. Одним из таких первых мест была мистическая квартира некоего Ятива (анаграмма имени Витя), в которой часто в конце 1960‐х бывал Макс Харэль-Фейнберг и которая на несколько месяцев стала его вторым домом. Здесь собирались хиппи, музыканты, поэты, проститутки, сутенеры и иностранные туристы; у всех были разные причины сюда прийти, но цель у всех была одна: сбежать от советских ограничений.

Мы подошли со стороны «черного хода», и Миша постучал. Когда за дверями послышались шаги, он громко спросил: «Мыши-крысы есть?», на что немедленно был получен ответ: «А мы санэпидемстанцию не вызывали!» Это был пароль. Дверь нам открыл улыбающийся парень лет 25 с редеющими светлыми волосами. Это и был Виктор. Позади него приветливо виляла хвостом собака. Я очень хорошо помню этот момент. В этот вечер что-то в моей жизни приняло совсем иное направление. <…> Я знакомился с какими-то ребятами и девушками, которые сидели в одной из комнат, где не было мебели, лишь огромные книжные стеллажи по стенам, а на полу было расстелено стеганое розовое одеяло. На подоконнике стоял магнитофон «Комета», и оттуда неслись чарующие звуки гитариста Габора Сабо. Окна были занавешены тяжелыми гардинами, напрочь отсекавшими все, что происходило по ту сторону, в окружающем мире. Пока мой друг улаживал сердечные дела в другой комнате, я сидел, слушал музыку и осматривался138.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОСКВЫ

За пределами столицы у ранних советских хиппи были свои местные особенности. Культура битников здесь также часто предшествовала созданию хипповских сообществ. Начало хипповского движения в Ленинграде с трудом поддается реконструкции, но известно, что город славился своим процветающим литературным и художественным андеграундом, а также культурой кафе, в которых идеалы хиппи распространялись еще до того, как они вообще стали известны как таковые139. Легендарный ленинградский персонаж Вильям Бруи из семьи частных артистов и предпринимателей, прежде чем стать хиппи, похоже, прошел через несколько разных молодежных контркультурных реинкарнаций. Его старший брат, один из известных фарцовщиков в городе, вовлек его в мир стиляг140. Затем, познакомившись с художниками, писателями и молодыми поэтами из окружения Иосифа Бродского, Бруи сменил сардоническую элегантность на драный свитер и стал битником. В конечном итоге, увидев фотографии хиппи в середине 1960‐х (что было невероятно рано для Советского Союза), он опять изменил свой стиль, оставаясь при этом одинокой разноцветной фигурой среди своих сверстников. И он, и другие информанты подтвердили тот факт, что в городе в то время были и другие компании хиппи, но их участники растворились в исторической дымке141.

Независимо от Бруи, Андрис Гринбергс из Риги прошел через похожие этапы поисков себя. По словам Гринбергса, он никогда не был стилягой, но также начинал с желания выглядеть более элегантно, чем окружающие его люди: «Я больше уважал аристократов. Классика, абсолютная классика»142. Затем он попал в рижские круги завсегдатаев легендарного кафе «Каза» (Kaza), названного так в честь стоявшего там кофейного автомата «Казино». Посетители «Казы» сознательно идентифицировали себя с американскими битниками, являясь при этом этническим меньшинством (латышами), проживающим на краю советской империи. Это придавало рижским битникам весьма специфический местный колорит143. Эйженс Валпетерс (Eižens Valpēters), летописец кафе «Каза», описывает свое поколение как флагман рижской нонконформистской культуры:

У нас была способность по фрагментам реконструировать очень многое. <…> Я знал, что есть Керуак, я знал, что есть Аллен Гинзберг, я знал, что они слушали джаз, курили траву. Мы знали, что они носили большие джемперы, волосы чуть-чуть длиннее, все курили, даже девушки курили, я даже иногда вставлял: «Как ты можешь не курить!» Для нас это была романтика… Наше мышление было уже к этому готово144.

В то время как в кафе «Каза» продолжали обсуждать литературу и культуру – вполне в духе оттепели, – Андрис Гринбергс потянулся к новым берегам: «Я тогда так одевался, мне нравилась эта публика, я туда [в кафе «Каза»] заходил, а они меня принимали как своего. Потому что у меня был имидж, который они ценили. Но потом мне все это надоело и показалось неинтересным. И я не знаю, как это началось… Мне стали интересны эти молодые люди, которые носили длинные волосы, я начал для них делать одежду – дизайн „хиппиз“»145. Гринбергс не порвал до конца с рижской богемой. Довольно часто два направления, литературное и экзистенциалистское, с одной стороны, и хипповское, следящее за модой, с другой, сосуществовали не только среди посетителей одного и того же кафе, но иногда и в одной семье.

Переход от культуры кафе к культуре хиппи – а также их союз – можно наблюдать практически в каждом хипповском сообществе. В некоторых местах, например в Ленинграде с его прославленным «Сайгоном», кафе оставались плавильными котлами для диссидентов и нонконформистов всех мастей, а хиппи составляли лишь малую часть посетителей. В других местах, например в Киеве, Москве, Вильнюсе, Львове и Таллине, некоторые кафе становились исключительно хипповскими пространствами, достаточно отличающимися от других богемных кафе. Однако повсеместно хиппи вскоре перестали довольствоваться лишь разговорами за чашечкой кофе. В то время как культура кафе была важным элементом, способствовавшим развитию культуры хиппи, одной из отличительных особенностей нового стиля было его настойчивое стремление вырваться за пределы замкнутых пространств и заявить о себе на публику. Гринбергс, по его собственным словам, оставил более «интеллектуальную» жизнь в «Казе» ради той, которая была более «заметной»146. Таким местом, какими в Москве были Маяк или Психодром, в Риге стала площадь вокруг памятника Независимости перед собором, на которой Гринбергс устраивал хеппенинги147.

Ил. 9. Каунасские хиппи в Паланге, 1968 год. Фото из личного архива К. Петкунаса

В каждом большом и маленьком городе существовало свое место для хипповских тусовок. В Каунасе это был фонтан напротив местного горкома партии. В Таллине это была площадь Победы, на которой меломаны встречались, обменивались и торговали пластинками и кассетами148. В Паланге этим местом был пляж. В немалой степени хиппи считали себя хиппи, потому что так на них смотрели другие. Поэтому им важно было находиться в многолюдных местах, а также одеваться так, чтобы никто не мог ошибиться: перед ним действительно хиппи. Ничего неопределенного, никакой темной невзрачной одежды и не сливаться с толпой ни при каких обстоятельствах.

Движение советских хиппи стало набирать силу, когда его участники в разных местах начали осознавать, что они не одиноки, что у них есть единомышленники повсюду. Желание объединиться с теми, кто был таким же, как они, стало одной из характеристик движения, прославляющего одиночество, но испытывающего потребность в коллективном существовании. В 1969 году хиппи Каунаса решили впервые устроить так называемый «Фестиваль хиппи», пригласив гостей из разных других прибалтийских городов149. В том же году лидер московских хиппи Солнце с компанией друзей отправился в Ригу на фестиваль рок-музыки «Бит-69», организованный местным комсомолом. Там они встретились с местной тусовкой хиппи, а также с теми, кто приехал на фестиваль из других прибалтийских республик150. Это событие, на котором, вероятнее всего, присутствовало больше кагэбэшников, чем молодых любителей рок-музыки, произвело сильное впечатление на приезжих хиппи, впервые почувствовавших общность, которая была только их и не имела ничего общего с государством151. А заодно российские хиппи открыли для себя «Европу» внутри Советского Союза: три прибалтийские республики и Западную Украину. В письме приятелю Солнце перечислил места, в которых он побывал, назвав их «страной друзей и сказок»: Таллин, Рига, Каунас, Тарту, Паланга152. Однако эти чувства были не вполне взаимными. Хиппи из Каунаса Натан Гиткинд (Nathan Gitkind) так объяснял скептицизм, который многие испытывали по отношению к приезжим тусовкам из России:

В Москве и Санкт-Петербурге было огромное количество людей, которые выглядели как хиппи. Но они ментально были другими людьми, чем мы в Прибалтике. Потому что у них к тому времени советская власть была шестьдесят лет, а у литовцев – двадцать. Все, что происходило, – неважно, что происходило, – для них не было очень чуждым, как это было для нас. Мы смотрели на советскую власть как на власть оккупантов153.

Несмотря на такие принципиальные различия во взглядах, чувство общности перевешивало все сомнения – по крайней мере, до конца 1980‐х. Таллинские хиппи Ааре Лойт, Александр Дормидонтов и Андрес Керник в октябре 1970 года попытались организовать «Всесоюзный съезд хиппи», в котором предполагалось участие «делегатов» из прибалтийских республик, Армении, с Украины, из Белоруссии, Москвы и Ленинграда. О «съезде» узнали в КГБ, и к тому времени, когда на вокзал прибыли около сотни гостей, его организаторы были арестованы154. Гиткинд, приехавший из Каунаса, вспоминал, с каким профессионализмом местные хиппи перехватывали прибывших гостей, проводя их через наводненный милицией город, уходя от «хвостов» и сумев в итоге доставить часть гостей в безопасное место155. Съезд был отменен, что не помешало Таллину вскоре превратиться в хипповскую столицу – ближайшую к сказочному Западу156. Хиппи еще раз повторили попытку собраться там вместе в 1972 году в рамках экуменического собрания, организованного Сандром Ригой (что привело к массовым арестам), а затем в 1973 году, когда Александр Огородников пытался объединить православную молодежь (это также было пресечено КГБ)157. Ощущение растущего сообщества повлекло за собой ряд важных перемен. До этого хиппи вращались исключительно в местных компаниях даже в таких больших городах, как Москва, где несколько разных групп тусили во дворах, парках и маленьких кафе. Теперь орбита хиппи увеличилась и превратилась во всесоюзную сеть, которая получила название, придуманное в центре Москвы, – Система.

Это развитие привело к тому, что советские хиппи начали путешествовать – занятие, также заимствованное из культуры битников и американских хиппи, но до момента обнаружения идейных сообщников в других местах выглядевшее бессмысленным. Без сомнения, путешествия стали отличительной чертой советских хиппи, приобретя значение, выходящее далеко за рамки их западной модели. Это тоже уходит корнями в советскую молодежную культуру 1960‐х, когда туристическое движение открыло возможности для временного географического побега от вездесущей системы. Но в то время как молодые туристы 1960‐х старались уехать в леса и глушь, подальше от цивилизации, хиппи искали своих единомышленников, скорее стремясь к социальному взаимодействию, а не избегая его. Для хиппи путешествия также символизировали свободу в мире, который был ограничен в пространстве. Они создавали сообщество там, где независимые общественные организации не поощрялись, что привносило движение в среду, которая иначе ощущалась как застойная. Создавалась отлично отлаженная система вне официальной системы – отчасти существовавшая с ней параллельно, отчасти с ней переплетавшаяся, отчасти к ней приспосабливавшаяся, отчасти с ней не соглашавшаяся, иногда серьезная и иногда шутливая. Система хиппи и дальнейшее ее развитие в течение следующего десятилетия трансформировали советских хиппи из более-менее удачной имитации западного культурного феномена в самостоятельное явление – транснациональный гибридный продукт, бывший насколько советским, настолько и интернациональным.