Владимир Пеняков

Частная армия Попски

Vladimir Peniakoff

POPSKI’S PRIVATE ARMY

Cassell Military Paperbacks, 2004

© Н. Конашенок, Н. Мезин, перевод с английского, 2024

© ООО «Индивидуум Принт», 2024

Краткая биография

Владимир Пеняков, впоследствии получивший известность как Попски, родился 30 марта 1897 года в семье Дмитрия Пенякова и Анны Пеняковой (Браун) в бельгийском городе Юи. Его отец происходил из екатеринославской (ныне Днепр, Украина) семьи землевладельцев, занимавшихся сельским хозяйством. Сам же Дмитрий Пеняков стал химиком, учился у Дмитрия Менделеева и Николая Бекетова. Мать Попски по материнской линии принадлежала к семье успешных коммерсантов Розенталей из польских Сувалок, в доме ее прабабушки при отступлении из Москвы останавливался Наполеон. А через брак своего дяди Лазаря она была связана с семьей Ефрон, потомками виленского раввина и духовного авторитета Элияху бен Шломо, к которой также относился Илья Ефрон, известный благодаря изданной совместно с Фридрихом Брокгаузом энциклопедии.

Семья Пеняковых покинула Российскую империю в 1893 году, более чем за десять лет до начала глобальных потрясений XX века (Русско-японской войны и Революции 1905 года). Пеняковы благополучно осели в Бельгии, где глава семьи Дмитрий Александрович начал работать в алюминиевой промышленности, применив совершенно новый метод добычи этого металла, позволивший многократно удешевить процесс.

Владимир и две его сестры, Евгения и Ольга, получили классическое домашнее образование в духе интеллигенции старой России. Семья вращалась в космополитичном кругу европейских социалистов, дети много общались с представителями богемы Старого Света. Большое влияние на Пенякова оказал его кузен по матери, поэт Леон Кочницки, впоследствии министр иностранных дел Республики Фиуме, основанной Габриэле д’Аннунцио. Кумирами младшего поколения Пеняковых были Оскар Уайльд и Жорж-Карл Гюисманс, Обри Бёрдслей и Пабло Пикассо, а однажды молодых людей принимал Анатоль Франс.

Идиллию семейной жизни нарушила Первая мировая война: чтобы Владимир избежал участия в боевых действиях, Дмитрий Александрович отправил сына учиться в кембриджский колледж святого Иоанна. Вопреки информации, которая содержится в «Частной армии Попски», Пеняков не служил артиллеристом во французской армии, а лишь прошел военные сборы и благодаря усилиям родителей был мобилизован в качестве специалиста на одно из бельгийских предприятий химической промышленности. Вероятно, Пенякову было необходимо преувеличить былые боевые заслуги, чтобы убедить в своей ценности британское военное начальство во время Второй мировой войны и оказаться на фронте. Тем не менее в конце Первой мировой он действительно больше года провел в госпиталях: то ли в результате отравления ядовитыми газами, то ли вследствие «испанки», – из-за чего облысел и набрал вес.

В 1919 году Пеняков, получив диплом инженера-электрика, устроился работать на фабрику отца в бельгийском Зелзате. Здесь под его руководством на основе наработок Баухауса был возведен рабочий городок, который до сих пор существует под названием Klein Rusland (Маленькая Россия), а центральная улица городка носит имя Дмитрия Пенякова. Это было счастливое время: Владимир с энтузиазмом работал, из Парижа и Брюсселя к нему приезжали многочисленные друзья и подруги, с которыми он предавался удовольствиям в духе «ревущих 1920х». Параллельно он писал свою первую, позднее уничтоженную книгу, публиковал в прессе статьи о рабочем вопросе – в частности, 1 августа 1921 года на обложке La Nouvelle Revue française его имя соседствовало с именами Андре Жида и Луи Арагона.

20 января 1922 года после тяжелой болезни умерла младшая сестра Пенякова Ольга, с которой его связывали очень близкие отношения. Потеря на полтора года погрузила его в тяжелую депрессию, из которой он постепенно вышел, но, все еще ощущая утрату – она будет преследовать его до конца жизни, – порвал все старые связи и отправился в Египет.

Дальнейшие события жизни Владимира Пенякова вплоть до весны 1945 года описаны в книге «Частная армия Попски».

После победы союзников во Второй мировой войне Владимир Пеняков задержался в Вене. Регулярно по делам службы встречаясь с советским маршалом Иваном Коневым, он прикладывал все усилия к формированию взаимопонимания между союзниками. Но в силу стремительного разлада между странами и приближения холодной войны его работа на этом поприще не увенчалась успехом.

В Вене Попски встретился со своей второй женой Памелой Фирт, на которой женился в Лондоне в апреле 1948 года. В их доме бывали многие знаменитые гости, в том числе кузен Памелы художник Френсис Бэкон и дипломат Гай Бёрджесс, участник знаменитой «кембриджской пятерки» советских шпионов в Великобритании (тогда, конечно, о его шпионской деятельности было неизвестно). Значительное время Попски уделял заботе о судьбах бойцов своего отряда – многие из них после завершения военных подвигов не смогли хорошо устроиться в мирной жизни.

Пеняков был не первым из личного состава «Частной армии Попски», кто написал воспоминания о своем подразделении. Тем не менее его книга произвела фурор и одно время стояла на втором месте в списках самых популярных произведений нехудожественной литературы – после свежего «Кон-Тики» Тура Хейердала, совершившего свой знаменитый поход в 1947 году.

Убежденный приверженец левых идей, Владимир Пеняков считал очень важным содействовать делу мира и социализма: после войны он встречался со своими итальянскими друзьями-партизанами, выступал с одной трибуны с Пальмиро Тольятти, а также на антивоенном митинге в Лондоне рядом с Ильей Эренбургом.

Успех первой книги заставил Пенякова вернуться к идее писательской карьеры: он планировал создать серию приключенческих повестей, первая из которых должна была называться «Если бы юность могла», – о конфликте молодого капиталиста и профсоюзов. Этот труд не был закончен. 15 мая 1951 года Владимир Пеняков умер от рака желудка.

Николай Конашенок

На основе биографии Попски, написанной Джоном Уиллеттом.

Предисловие

Я хочу рассказать, как провел свои зрелые годы: с 1940 года и до конца 1945‐го. Как и многие современники, в молодости я был мало удовлетворен своей жизнью, а вот каждый миг этих пяти лет вспоминаю как осознанно счастливый. Пусть читатель простит мне, что в книге я буду по большей части говорить о самом себе – а в результате получится небезынтересный рассказ о событиях, благодаря которым мы с товарищами обрели это счастье.

Это история о войне, тяжелой работе и непростых предприятиях, порой будоражащих, но чаще смехотворных, о неожиданных превратностях судьбы, о высокопоставленных лицах, занявших свое место по праву и нет, о скромных представителях других наций, которые были больше преданы нашему делу, чем мы сами, о кровопролитии и насилии, но больше о хитроумии и ловкости, величии духа и радости усилий мысли. И еще раз о тяжелой работе, но прежде всего – о дружбе.

Среди людей моего поколения только для дураков стало бы сюрпризом, что война нам нравилась.

Первые сорок пять лет моей жизни к этой истории особого отношения не имеют. Я родился в Бельгии в семье русских интеллигентов, каких теперь не осталось. В своей старомодной манере они обучили меня английскому так, чтобы я мог говорить как носитель языка, и не стали отправлять в школу, считая обычное образование недостаточным. У меня всегда было не меньше трех репетиторов, вдалбливавших знания в юный мозг, без учета преподавателей по музыке, фехтованию и верховой езде.

В 1914 году из этой рафинированной среды я – умствующий хлыщ с серьезными научными амбициями и принципиально антивоенной позицией – попал в Кембридж. В конце четвертого семестра я бросил занятия, чтобы записаться рядовым во французскую армию. В английской несколько месяцев ушло бы на «учебку», а я торопился. У французов все было проще: одиннадцать дней – и вот я квалифицированный артиллерист в расположении своей батареи. По молодости лет армейские будни не произвели на меня сильного впечатления: умеренно наслаждаясь ими, я вник во французский образ жизни, приобретя при этом неприязнь к самим французам, которая с годами заметно выросла. Все кончилось двенадцатью месяцами в госпиталях и лагерях для выздоравливающих, а вскоре после перемирия 1918 года меня демобилизовали по инвалидности.

Став практичнее и оставив мысли об академической карьере, я выучился на инженера. Сменив несколько проходных мест службы, в 1924‐м осел в Египте, где посвятил многие годы работе в сахарной промышленности. За это время я женился, родил двух детей, кое-что прочел, кое-где побывал, завел несколько друзей, получил права пилота и исколесил пустыню на неубиваемом «Форде А», который получил грубое прозвание Ночной горшок. О нем я еще расскажу дальше.

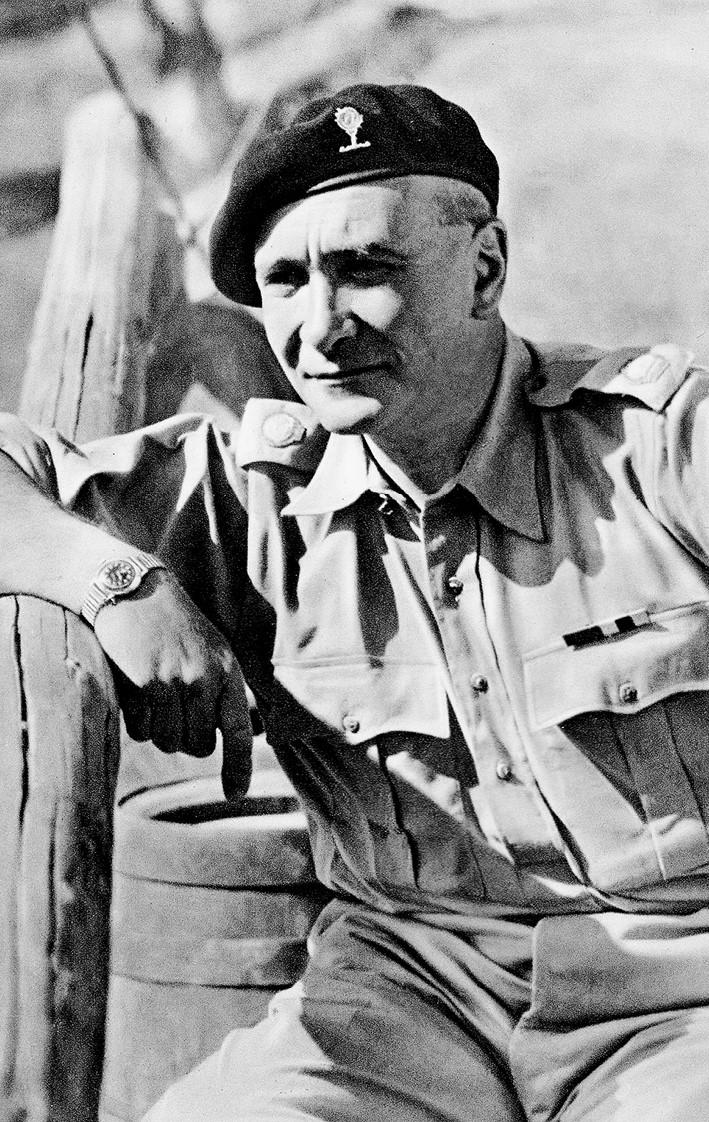

Попски в молодости (конец 1920-х)

Карты: Пустыня

Часть первая

В одиночку

Глава I

Падение Леванта

После переезда в Египет я практически не поддерживал связей с Бельгией, глухой маленькой страной, которая казалась мне совсем не интересной. Более того, здесь я оказался в надменном кругу, где было принято (и, что забавно, принято до сих пор) высмеивать бельгийцев за неотесанность и ущербность. Сейчас мое мнение изменилось, но на тот момент я редко бывал в Бельгии и растерял большинство тамошних друзей.

Живя в Египте, я автоматически оказался включен в среду местных европейцев, которые все более или менее прониклись ориентальным духом, несмотря на свои британские, французские, немецкие, итальянские или греческие корни. Это полумиллионное сообщество было четко стратифицировано. Исходя из моего внешнего вида, думаю, я соответствовал следующей характеристике: «Бельгийский инженер. Эмигрант первого поколения. Своим землякам предпочитает британцев, но не занимается спортом. Не играет в бридж. Принят также во французских и итальянских домах. Не симпатизирует египетским пашам, не состоит в Мухаммед-Али-клубе. Вряд ли добьется существенного положения в местных деловых кругах».

В специфической левантийской атмосфере, царившей среди европейцев в Египте, я чувствовал себя неловко и даже немного боялся ее развращающего влияния. Чем дальше, тем с большей тревогой я следил за собой, ожидая проявления гнилостных симптомов: вот как начну вдруг в одном предложении мешать пять языков и при этом во все стороны размахивать руками.

Жизнь местных европейцев, левантинцев и вестернизированных египтян была уныла. Их стремления ограничивались жестокой и неизобретательной жаждой наживы и еще более низкими формами тщеславия. Радости любви сводились к сезонному абонементу в бордель и механическому адюльтеру с сухими, холодно-развратными, словно металлическими, женами друзей. Никаких хобби – разве что, из снобизма подражая англичанам, они предавались играм. Все приключения сводились к ежедневным партиям в бридж, рамми или покер и спекуляциям на хлопковой бирже. Книги ценились, но специфическим образом: состоятельный табачный магнат-армянин произвел фурор, выделив в своей новой квартире на Гезире комнату под библиотеку. Меня пригласили, чтобы похвастаться впечатляющими стеллажами. От пола до потолка полки были заняты нарядными и подозрительно новыми переплетами: в одном шкафу – зелеными, в другом – синими, в третьем – старинными, телячьей кожи. Я обнаружил пять полных собраний Виктора Гюго, три – Бальзака, семь – Поля Бурже и четыре – Рене Базена. Стеллаж со старинными изданиями оказался муляжом вообще без книг: кожаные корешки аккуратно наклеили в ряд. В любом случае, читать хозяин не умел, хотя бегло говорил на восьми языках. Одновременно.

Такая жизнь настолько скучна, что я не понимал, в чем ее ценность. В самом деле, в подобном обществе смерть друзей и родственников встречают со строго отмеренным количеством слез и скорби, но в остальном все хранят хладнокровие. То ли дело угроза личной безопасности: какая агония страха и буйство жалости к себе! Трусость восхваляется и возносится как достоинство, важнейшее из всех, только и поддерживающее эти никчемные картонные жизни. Мудр тот, кто познал всякий страх, ибо он защитит себя от многих опасностей. Эти лицемеры, бесконечно подражавшие жизни, в которой ничего не смыслили, никаких других чувств, кроме страха, не знают. Их пугают физическая боль, болезни, разорение, позор, происшествия и неудобства, тяжелая работа и вообще всё. Они постоянно напуганы и упиваются этим. Бедные твари, для которых страх смерти – единственная причина жить.

Я сам осторожен, сознательно подвергать себя опасности мне не по нутру. Всей своей способностью получать удовольствие от риска и не обращать внимания на физические невзгоды, думаю, я обязан этим ничтожествам, с которыми прожил шестнадцать лет. После такого казалось естественным стремиться к противоположному образу жизни.

Левантинцы – лишь грязная пена над огромным морем египетских крестьян-феллахов, которых они грабят. Последние нравятся мне больше: простой народ, укорененный в своей земле так глубоко, что вряд ли когда-то их можно будет совсем отмыть от нильского ила. Я работал с ними, понимал их, говорил на их языке и взамен получил дружбу и восхищение. На фоне мошенников, парвеню и недоделанных бизнесменов они были настоящими: добродушными, человечными, невежественными, работящими и искренними. Но не хотел бы я жить как один из этих нищих, изголодавшихся, раболепных, трусливых тварей.

Больше уважения я испытывал к аскезе бедуинов, которые небольшими группами все еще бороздили пустыни Египта. Бессильные потомки былых повелителей мира, они хранили тлеющую память об арабских завоеваниях и по-прежнему поддерживали почти непрерывную связь с племенами своих праотцов на Аравийском полуострове. Нищие и почти вымершие, кочевники и бродяги – но жившие тут же феллахи по-прежнему признавали их своими хозяевами и беспричинно боялись. В отличие от великих праотцов, никакой силой современные бедуины не обладали.

Видеть благородный народ в таком упадке было столь печально, что я пытался вновь возвысить их до истинных арабских героев усилием воображения, основываясь на двухтомнике «Arabia Deserta» Доyти.

С 1925 по 1928 год я работал на сахарном заводе в Наг-Хаммади, к северу от Луксора в Верхнем Египте. Восемь месяцев в году, в межсезонье между урожаями сахарного тростника, обязанностей у меня было немного, и всю массу свободного времени я тратил на Палгрейва, Бёртона, Доути, Лоуренса и Гертруду Белл. Так постепенно и через вторые руки я попал под очарование арабской цивилизации. Меня захватила идея исследования Аравии, и настоящее путешествие на полуостров стало моей мечтой. В то время еще ни Филби, ни Бертрам Томас, ни Инграмс не совершили свои великие походы по южной Аравии, да и Ибн Сауд не обосновался там со своими нефтяными интересами. Славу исследователя Аравии еще только предстояло заслужить, это был мой шанс.

Преисполнившись такими устремлениями, я наткнулся на Хаджи Халиля и приложил все усилия, чтобы привить ему традиции праотцов. Он был весьма незначительный шейх, повелитель двадцати палаток, владелец нескольких акров земли на краю пустыни, занятых сахарным тростником, и скромный подрядчик нашего завода. Тем не менее он следовал благородным побуждениям и было в нем некое зерно подлинного величия. Тогда, в зрелые годы, он уже с комфортом осел на одном месте, а вот в юности гонял из Судана в Египет караваны верблюдов на продажу и неплохо знал пустыню. Он и его брат Мифла, простой погонщик, были моими проводниками, когда верхом на верблюдах мы уходили от Наг-Хаммади в пустыню на четыре-пять дней. Тогда я научился самому главному: выбирать ориентиры в песках, читать следы, искать воду и пастбища, ухаживать за верблюдами, – а также этикету кочевников. Халиль оказался единственным из всех встреченных мной арабов, кто был способен преподать науку пустыни. В один из наших первых походов он устроил розыгрыш с моим пробковым шлемом (весьма неподходящим головным убором для езды на верблюде), спрятав его за скалой. Спустя несколько дней, когда мы возвращались домой тем же вади, он спросил: «Где твоя большая шляпа?» – и рассмеялся, когда я сказал, что вообще не представляю. Он объяснил, что вади сначала резко свернет на северо-восток, потом плавно вильнет на северо-запад, там будет подряд три небольших куста, за ними скала, похожая на кофейный стаканчик, россыпь гравия, пещера, булыжник, как верблюжья голова, и за этим булыжником – мой шлем. Так он учил меня запоминать ориентиры.

В обмен на его знания я рассказывал ему об истории его клана Рашейди: они были связаны с Хиджазом и даже возводили свою родословную к курейш – племени Пророка. Кое-что об этом он знал, поскольку совершал хадж и гостил у родичей в Хиджазе. Но до моего появления такие вопросы не слишком его занимали. Идея выглядеть уверенным бизнесменом в глазах французских владельцев нашего сахарного завода привлекала его больше, чем возрождение славных бедуинских традиций. Мало-помалу своими речами я отвратил его от идеи заработать приличное состояние и стать почтенным деревенским старостой, омда. Я рассказывал ему о свершениях арабской армии шерифа Хуссейна, которая с помощью Лоуренса и в союзе с английским королем одержала победы в великих битвах последней войны. Хаджи Халиль, как настоящий баду, не чуждый романтизма и амбициозный политически, сиял от гордости за свой народ. Но, не имея возможности прославить себя в таких сражениях, он вынужден был удовлетвориться целью стать вождем всех горделивых бедуинов, пасших свои тощие стада в горах от Нила до Красного моря.

При моем участии он вполне преуспел в этом. Так что гости наших приемов, приходившие из пустыни в лохмотьях и с нечесаными бородами, воспринимали его настоящим арабским шейхом в золотом венце и белоснежных одеждах, бесконечно щедрым на кофе. Что касается моей роли в этом церемониале, они ее понять не могли, поскольку легенды о великих британских исследователях Аравии еще не пришли к ним с дальнего берега Красного моря. Но они не смущались, несмотря на свою нищету, и находили в себе достаточно достоинства, чтобы принимать лестное внимание неверного и чужеземца как должное.

Фарс, конечно: Хаджи Халиль был самозванцем, лишь строившим из себя арабского шейха, наследника великой традиции, – все его подданные немногим отличались от цыган, – ну а я вовсе был не ученым-исследователем, а лишь туристом, приезжавшим на выходные. Но никто особенно не переживал. Польщенные арабы купались в новообретенном самоуважении и, без сомнения, извлекали немалую пользу из возросшего престижа и чувства единства при общении с феллахами. Что касается меня, я учился обращаться с арабскими кочевниками аккуратно, так сказать, по-домашнему, чтобы любые ошибки обходились без последствий. Я рассчитывал, что, когда придет время отправиться путешествовать в Аравию, буду чувствовать себя вполне уверенно, не таким уж зеленым.

В глубине души я знал, что в какой-то момент разорву все здешние связи, но пока был к этому не готов и продолжал работать: сначала на сахарном заводе, затем на фабрике рафинада (следующая ступень в технологическом процессе). Несколько лет я придерживался своего обычного графика, сочетая работу в промышленности c изысканными удовольствиями вроде путешествий по Европе во время отпусков.

Глава II

Игра с пустыней

В 1930 году я перевелся на рафинадную фабрику в Хавамдии, неподалеку от Каира. В отличие от сахарного завода, она работала не четыре месяца, а круглый год. Теперь мой досуг ограничивался выходными и праздниками. На арабов и пустыню оставалось мало времени. Да и в целом я исчерпал возможности держаться за эту иллюзию.

Я записался на летные курсы и по утрам в воскресенье сидел в аэроклубе «Алмаза», ожидая, пока наконец появится египетский инструктор. По некой таинственной причине он всегда опаздывал, тем не менее периодически мне удавалось получить двадцатиминутный урок. В результате после шестнадцати часов в воздухе и ста двадцати часов ожидания в клубе мне выдали права категории «А». Позже я иногда летал в Александрию, Порт-Саид или Минью, но без особого удовольствия, потому что вообще-то летать – скучно. Первые самостоятельные полеты и несколько трюков, которым учат новичков, приводят в восторг, но долгий полет больше напоминает управление трамваем, особенно над Египтом, где погода всегда ясная и нет проблем с ориентированием.

В начале тридцатых я узнал о майоре Багнольде, который вместе с товарищами устраивал автомобильные экспедиции в пустыню. Они достигали плато Гильф-аль-Кебир и горы Увейнат, где сходятся границы Египта, Судана и Киренаики, – 1200 километров от Каира и 550 – от оазиса Харга, последней точки снабжения. На «фордах» они проникли в Великое песчаное море и в общей сложности проехали тысячи километров по Западной пустыне. Ориентируясь по солнечному компасу и используя теодолит и радио, чтобы считывать свое положение по звездам, они преодолели скалы и пески, ранее считавшиеся непроходимыми для автотехники.

В вопросе путешествий по пустыне это было что-то новенькое, так что я решил провести собственный эксперимент: как далеко я смогу пробраться на машине в одиночку и насколько это будет безопасно.

У меня тогда был двухместный «форд», который я переоборудовал в пикап на шинах низкого давления – упомянутый в предисловии «горшок». Впоследствии он безвременно погиб в городе Мерса-Матрух на второй год войны, проехав больше 222 тысяч километров.

Взяв транспортир на 360 градусов, я купил на торговой улице Муски диск слоновой кости. Добавив к нему швейную иглу и алюминиевую рамку, нашел мастерскую, где мне собрали солнечный компас. Первый же вариант на карданном подвесе c масляным амортизатором оказался более чем надежным. Но впоследствии я отказался от кардана – компас и без него легко настраивался и был достаточно точен, хотя и выглядел домашней поделкой.

При навигации по солнцу необходимо знать азимут на светило на каждый час в сутках и на любой день в году. Подходящего атласа в продаже не было. Поэтому за день до путешествия я закрепил свой компас на скамейке в саду и каждые полчаса фиксировал положение тени от иголки. Процесс долгий и утомительный, но, пройдя все его этапы с начала до конца, я освоил простое искусство навигации достаточно, чтобы быть уверенным: не ошибусь в расчетах, даже если устану или буду нервничать. Это было важно, поскольку в одиночном путешествии по пустыне проверить меня было некому и элементарная ошибка в настройке компаса могла легко привести к катастрофе.

Солнечный компас Багнольда

Самостоятельно строить теодолит я не стал – наоборот, купил в Швейцарии теодолит Вильда, настолько совершенный и дорогой, что из-за этого приобретения мне пришлось прервать свой посвященный скалолазанию отпуск и вернуться в Египет. Вскоре я понял, что хватило бы и самого простого инструмента базового уровня, но удовольствие от тонких настроек этой покупки вполне перевешивало те восхождения, которые мне не довелось совершить в Доломитовых Альпах.

Что касается сигналов точного времени, я использовал часы с секундомером и дешевое радио на батарейках, которое иногда позволяло мне услышать отмечавшие очередной час гудки из Хелуанской обсерватории.

Вооружившись всем этим оборудованием, а также «Мореходным альманахом» и «Советами путешественникам» Королевского географического общества, я провел немало ночей, пытаясь понять звездное небо. Сначала Вега, Бетельгейзе, Альдебаран, Кастор и Поллукс не спешили оказаться там, где я планировал их увидеть. Но постепенно звезды стали благосклонны и заняли положенные им места на небосводе. Координаты моего дома в Хавамдии составляли 29 градусов 52 минуты 10 секунд северной широты и 31 градус 14 минут 20 секунд восточной долготы. Вначале я радовался, если согласно звездам и моим расчетам он оказывался в радиусе тридцати километров, а не посреди Атлантики или в пустыне Гоби. Но постепенно я так наловчился, что погрешность счисления составляла не более пяти километров – уже неплохо.

Для тренировки навыков счисления я чертил на карте маршрут где-то в полторы сотни километров, начинавшийся и заканчивавшийся у внятных ориентиров, и ехал по нему, ориентируясь на солнечный компас и спидометр, стараясь минимально отклоняться от курса. Расстояние между целью на карте и точкой, в которой я реально оказывался в конце поездки, математически буквально отражало точность моих навигационных расчетов. Однажды я финишировал в пятнадцати метрах от ворот моей цели, монастыря Святого Сергия в вади Натрун. Простая удача: в тот раз я был особенно тщателен и потратил целых два дня на двести двадцать километров пути. Но такая точность доказала мне, какой эффективной может быть тщательная навигация по простому счислению. До этого случая мне казалось, что бесконечные часы наблюдения за тенью иглы на диске слоновой кости совсем не гарантируют, что после целого дня езды, взобравшись на очередной холм, я найду на горизонте хотя бы очертания пирамид. Но после этого успеха я обрел уверенность: даже если отклонюсь километров на двадцать в конце сложного перегона, то все равно не потеряюсь.

Путешественнику-одиночке – а я, как правило, обходился без спутников, – непросто одновременно вести машину и работать штурманом. При любом повороте требовалось остановиться и занести данные в бортовой журнал. На пересеченной местности и в ветреную погоду под залпами песка это могло происходить каждые несколько минут. В мягких песках, где останавливаться нельзя, чтобы не застрять, приходилось держать в голове все извивы долгого пути. При езде по скалам и булыжникам водитель вынужден смотреть буквально под колеса, он не видит ни компаса, ни спидометра, ни даже более крупных ориентиров, которые могли бы помочь двигаться более-менее по курсу. В связи с этим на сложных участках пути иногда мне приходилось возвращаться на несколько километров назад, чтобы восстановить свой маршрут, отталкиваясь от последнего внятного ориентира.

Страшнее всего были мягкие пески. Я научился примечать и избегать опасные участки, в крайнем случае поддавая на них газу. Если завяз, нужно полностью разгрузить машину, откопаться, поднять домкратами передний мост и подложить доски, проехать по ним пару метров, переложить, и так снова и снова. Однажды у меня ушел целый день на то, чтобы преодолеть триста метров. Затем всю поклажу нужно было перенести на новое место и поднять ее на борт. Вместо досок я пытался использовать веревочные лестницы, холщовые мешки и циновки из кокосового волокна – всё без толку. В итоге майор Багнольд изобрел стальные мостки, которые решили проблему и повсеместно применялись во время войны.

Наши последующие военные рейды заводили меня туда, куда я и не чаял попасть в одиночку, поскольку в этих путешествиях не было нехватки людей, чтобы копать и толкать. А кроме того, мы получили полноприводный транспорт. В результате порой мне даже становилось жаль, что тонкое искусство езды по пустыне в полном одиночестве больше никому не нужно.

Однако на тот момент я еще не помышлял о войне, а думал об исследованиях Аравии. Несмотря на финансовые ограничения, из-за которых я мог рассчитывать только на одну машину в своих странствиях, мне никогда не приходило в голову отправиться в серьезное путешествие без одного-двух попутчиков. Тренировался я в одиночестве, лишь чтобы убедиться, что в настоящей экспедиции не столкнусь с непредвиденными трудностями.

Также достоинством одиночных вылазок было то, что я не мог позволить себе легкомыслие при подготовке. Все готовилось так, словно на спасательную операцию рассчитывать не приходилось, неважно, потеряешься ты, кончится бензин или сломается машина. Чтобы гарантировать результат, я никогда никого не предупреждал, в какую именно часть пустыни направляюсь, зато таскал с собой впечатляющий набор запчастей, а в гараже выучился в одиночку менять любую деталь. Стремясь предотвратить даже самое нелепое происшествие, я загружал «горшок» так, что у него прогибалась рама. Фактически из запчастей я не возил с собой разве что блок цилиндров.

Больше благодаря удаче, чем навыкам, до сих пор мне удавалось приводить мой пикап домой в целости. Но полностью исключать возможность аварии было нельзя, и, когда радиус моих вылазок превысил двести пятьдесят километров, я задумался, как вернуться назад пешком, бросив машину. В своих способностях найти дорогу назад в долину Нила я не сомневался. А вот чтобы обеспечить себя водой и питанием, стандартный армейский рюкзак на двадцать два килограмма явно не подходил. Проблему помог решить мой приятель, молодой школьный учитель по имени Джеффри Банн. Он любил уходить в пустыню пешком и для снаряжения и припасов сконструировал тачку на мотоциклетных колесах. Однажды он с ней за неделю с комфортом прошагал от Маади в окрестностях Каира до Айн-Сохна на берегу Красного моря. Я соорудил похожую «коляску» из алюминиевого профиля. В разобранном виде она хранилась в кузове «горшка», и теперь, с соответствующими запасами воды и еды, я мог углубиться в Западную пустыню как никогда далеко.

К весне 1939 года я давно достиг своих целей. Путешествие по пустыне больше не было приключением: навигация настолько мне покорилась, что в любой момент не составляло труда определить, где примерно нахожусь. Возможные технические поломки меня не беспокоили, я наслаждался одиночеством и развлекался заполнением белых пятен на карте. Даже в тех областях пустыни, которых достиг я, официальные египетские карты содержали больше лакун, чем обозначений. Мне нравилось указывать в них новые дюны, скалы и вади. В тех одиноких походах меня сопровождали свобода, счастье и радость от того, что Каир оставался далеко-далеко.

Мои амбиции росли, и я решил попытаться выйти на те пределы, которых к тому времени достигли тщательно проработанные экспедиции Багнольда. Я стал планировать поездку к горе Увейнат, вершины которой на 1800 метров вздымаются над гладью пустыни в тысяче километров к юго-западу от Каира. Столь дальняя прогулка предполагала, что надо будет заложить промежуточные склады топлива, провизии и запчастей, да еще и небольшие схроны между ними на случай, если придется возвращаться пешком. План был таким: я возьму с собой попутчика, но поедем мы на одной машине. Я засел за планирование маршрутов, расчет расстояний и необходимых припасов. Однако вскоре стало очевидно, что с такими силами и средствами подготовка экспедиции займет не меньше нескольких месяцев. Учитывая небольшую грузоподъемность «горшка», для организации складов мне каждый раз предстояло путешествие в восемь-девять тысяч километров с основной базы в оазисе Харга. За выходные такое не успеть. Вместо того чтобы, как обычно, отправиться в свой ежегодный отпуск на два месяца в Европу, в этот раз я решил остаться в Египте и подготовить экспедицию.